- •Теоретические основы клинической диагностики

- •Понятие о симптомах болезни

- •Понятие о диагнозе заболевания

- •Прогноз или диагноз течения и исхода болезни

- •История болезни

- •Общая диагностика

- •Регистрация животного

- •Данные о наследственности

- •Обхождение с животными при исследовании

- •1) Голову делят на лицевую и черепную части.

- •Выстукивание, перкуссия

- •Измерение температуры тела

- •Специальные методы исследования

- •Определение темперамента

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Типы конституции

- •Клиническое значение типов конституции

- •У лошади.

- •Исследование кожи

- •Физиологические и патологические свойства кожи

- •Симптоматология первичных заболеваний кожи

- •Исследование лимфатических узлов и сосудов

- •Анатомо-физиологические данные

- •Осмотр и пальпация области сердца

- •Сердечный толчок

- •Перкуссия сердца

- •Аускультация сердца

- •Экстракардиальные шумы

- •Нарушение ритма сердечной деятельности

- •Графические методы исследования

- •Экстракардиальные нарушения ритма

- •Интракардиальные нарушения ритма

- •Исследование пульса

- •Качественные изменения пульса патологического характера

- •Исследование вен

- •Важнейшие симптомы при заболевании сердечно-сосудистой системы

- •4. Синдром поражения перикарда. Для сухого перикардита характерны шум трения перикарда и болевая реакция на давление в области сердца. Шумы синхронны с деятельностью сердца.

- •Исследование органов дыхания

- •Анатомо-физиологические данные

- •Исследование верхнего отрезка дыхательных путей

- •Исследование придаточных полостей носа

- •Кашель и его клиническое значение

- •Осмотр грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия грудной клетки

- •Аускультация грудной клетки

- •Основные шумы дыхания

- •Придаточные шумы дыхания

- •Пробный прокол грудной клетки

- •Пневмография

- •Определение функциональной способности легких

- •Важнейшие симптомы при заболевании аппарата дыхания

- •1. Синдром воспалительной инфильтрации слизистой оболочки носа.

- •Исследование органов пищеварения

- •Физиологическая функция аппарата пищеварения

- •Исследование приема корма и воды

- •Исследование верхнего отрезка пищеварительного аппарата

- •Исследование зоба у птиц

- •Исследование преджелудков у жвачных

- •Исследование желудка у лошади

- •Исследование желудочного содержимого у лошади

- •Исследование желудка мелких животных

- •Исследование кишечника

- •Исследование кишечника жвачных животных

- •Исследование кишечника у лошади

- •Исследование кишечника у мелких животных

- •Дефекация и ее расстройства

- •Исследование фекалий

- •Исследование транссудатов и экссудатов

- •Важнейшие симптомы при заболевании органов пищеварения

- •2. Синдром поражения глотки. Кардинальными симптомами являются затрудненное глотание, пустые глотательные движения, болезненность и при- пухание области глотки.

- •Исследование печени

- •Патология мочеотделения

- •Методика исследования почек

- •Определение функциональной способности почек

- •Исследование мочевых путей

- •Исследование мочи

- •Физические свойства мочи

- •Химическое исследование мочи

- •Определение углеводов

- •Организованные осадки в моче

- •Неорганизованные осадки в моче

- •Важнейшие симптомы при заболеваниях мочевых органов

- •Половые органы самок

- •Важнейшие симптомы поражения половых органов

- •Исследование нервной системы

- •Общая характеристика нервной системы

- •Нервная система птиц

- •Расстройства поведения животных

- •Непроизвольные движения и вынужденные положения

- •Исследование черепа и позвоночника

- •Исследование органов чувств (анализаторов)

- •Исследование кожной и глубокой чувствительности

- •Исследование двигательной сферы

- •Движение и его расстройство

- •4. Походка (произвольные движения). Для изучения произвольных движений необходимо внимательно наблюдать за движениями животного как с

- •Рефлексы и их расстройства

- •Вегетативная (висцеральная) нервная система

- •-Рабочие органы-

- •Методика исследования

- •Зоны кожной чувствительности

- •Нервная трофика нервные дистрофии

- •Спинномозговая жидкость и ее диагностическое значение

- •Важнейшие симптомы при заболевании нервной системы

- •2. Синдром поражения спинного мозга. При поражении спинного мозга характерны мышечная атрофия, атония, арефлексия, реакция перерождения и диссоциированный тип расстройства чувствительности.

- •Исследование крови

- •Анатомо-физиологические данные

- •Общая характеристика крови

- •Техника получения крови и костного мозга

- •Резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •Подсчет форменных элементов крови

- •Техника приготовления мазков

- •Лейкоциты

- •Изменения лейкоцитарной формулы

- •Изменение количества лейкоцитов

- •Патологические изменения протоплазмы и ядра лейкоцитов

- •Учение шиллинга о лейкоцитозе в свете[неврогенной теории

- •Определение лейкоцитарного и гематологического профиля

- •Сетка для гематологического профиля лошади (по Домрачеву)

- •Основы клинического использования картины крови

- •Определение функциональной способности кроветворных органов

- •Важнейшие симптомы заболевания системы крови

- •Исследование селезенки

- •Специфические методы исследования

- •Туберкулинизация

- •Аллергическая диагностика паратуберкулеза

- •Маллеинизация

- •Аллергическая диагностика бруцеллеза

- •Ветеринарная диспансеризация

- •3. Изучение внешней среды, окружающей животных: а) изучение истории развития хозяйства и животноводства, в частности;

- •Общая часть

- •Специальная часть

Химическое исследование мочи

Реакция мочи. Реакция крови и тканей животного организма регулируется почками, которые выделяют из крови избыточное количество кислых и щелочных продуктов обмена. Реакция мочи не является такой постоянной, как реакция крови, и меняется в широких пределах в зависимости от ряда факторов. При окислении органических веществ образуются кислоты: серная, фосфорная и органические—мочевая, гиппуровая и щавелевая.

У травоядных моча чаще бывает щелочной, реже нейтральной реакции, у плотоядных она обычно кислая, у свиней то кислая, то, наоборот, щелочная. При кормлении концентрированными кормами, а также при голодании моча становится кислой, а у плотоядных при кормлении с общего стола пищей, богатой углеводами, моча становится нейтральной и даже щелочной.

Кислотность мочи может быть различной по характеру. Различают потенциальную, или титруемую, и истинную, или активную, кислотность мочи.

Потенциальная кислотность зависит от общего содержания кислот в моче независимо от степени их диссоциации, т. е. способности отдавать в раствор водородные ионы. При титровании щелочью свободные водородные ионы связываются, а кислота освобождает в раствор новые водородные ионы и так до тех пор, пока все водородные ионы кислоты не будут связаны щелочью. На титрование слабо- и сильнодиссоциированных кислот уходит одинаковое количество щелочи.

Истинная, или активная, кислотность мочи зависит от концентрации водородных ионов и стоит в связи со степенью диссоциации кислот, находящихся в моче. Диссоциация кислот в моче зависит от соотношения между концентрациями слабых кислот и их солей. Такими кислотами являются первичный фосфор (NaH2P04), уксусная, молочная, мочевая, щавелевая и другие кислоты. Смеси слабых кислот с их солями называют буферами вследствие их способности поддерживать концентрацию водородных ионов на определенном, неизменном уровне. Концентрация водородных ионов обозначается водородными показателями рН. У крупного рогатого скота рН мочи равен 8,7, у лошади— около 7,8 и у плотоядных колеблется от 5 до 7.

Определение титруемой кислотности производится по способу Фолина. В основе метода лежит титрование мочи с целью установления количества находящегося в моче водорода, замещаемого металлами. К 25 мл испытуемой мочи прибавляют 1—2 капли 1%-ного раствора фенолфталеина и 15— 20,0 г щавелевокислого калия в порошке, тщательно взбалтывают и титруют N/10 едким натром до слабого синевато-красного окрашивания. Кислотность, определяемую титрованием, перечисляют на соляную кислоту и высчитывают по суточному количеству мочи.

Истинная, или активная, кислотность определяется по колориметрическому методу Зоренсена.

Реакция мочи клинически определяется лакмусовыми бумажками. Если реакция мочи кислая, то синяя бумажка краснеет, а красная не изменяет цвета. Если же реакция мочи щелочная, то, наоборот, красная синеет, а синяя не изменяет цвета. При нейтральной реакции мочи как красная, так и синяя бумажка цвета не меняет. При амфотерной реакции мочи обе бумажки слегка изменяют свой цвет.

Кислая реакция мочи у травоядных встречается при голодании и лихорадочных заболеваниях. Чаще кислая моча обнаруживается при катарах тонкого отдела кишечника.

Амфотерная реакция мочи у лошади имеет такое же диагностическое значение, как и кислая реакция, так как образует переход от щелочной к кислой. В ней находится в растворе в определенном соотношении кисло- и щелочно-реагирующие фосфаты.

У рогатого скота, наоборот, амфотерная реакция встречается часто.

Моча кислой реакции имеет и измененные физические свойства. Такая моча становится прозрачной, водянистой, слабо окрашенной, а у лошади теряет слизистые свойства и не имеет почти осадков.

У животных, имеющих нормально кислую мочу, высокая щелочность должна рассматриваться как патологическая. Щелочная реакция мочи появляется нередко вследствие аммиачного брожения мочевины с образованием мочекислого аммония. Выпадение при этом фосфатов делает мочу мутной, опалесцирующей и издающей аммиачный запах. При отстаивании такая моча покрывается тонкой пленкой, состоящей из углекальциевой соли.

Исследование мочи на белок. Исследование мочи на белок имеет важное значение в диагностическом отношении. Белковые вещества в моче показывают на патологический процесс.

Небольшое количество белка может быть обнаружено сложными методами и у здоровых животных. Эти ничтожные следы белка не принимаются во внимание и мочу здоровых животных клинически принято считать свободной от белка.

При патологических состояниях почечный фильтр теряет способность задерживать белки крови и они начинают поступать в большом количестве в мочу. В зависимости от факторов, которые обусловливают появление белка в моче, различают альбуминурию—физиологическую и патологическую.

К физиологическим альбуминуриям принято относить: алиментарную альбуминурию, альбуминурию новорожденных и альбуминурию рожениц. Количество белка при физиологических альбуминуриях бывает незначительным, состояние это является переходящим и, кроме того, в моче обычно не обнаруживается других компонентов, свидетельствующих о поражении почек, а также нет и соответствующих клинических проявлений. При анализе альбуминурии, помимо количественного определения белка и микроскопии осадка, необходимо тщательное исследование животного и особенно самой почки, а также и органов, функционально с ней связанных.

Патологическая альбуминурия наблюдается при многих заболеваниях и служит не критерием болезни, а одним из признаков заболевания, часто не определяющим сущности страдания.

Истинная, или реальная, альбуминурия встречается при острых воспалительных и дегенеративных заболеваниях почек. Количество белка, поступающего в мочу, зависит от степени поражения и распространенности. При диффузных поражениях, охватывающих равномерно почечную паренхиму, обычно отмечается большое количество белка в моче, в то время как одностороннее поражение или очаговое заболевание почек протекает с незначительной альбуминурией. При нефрозах количество белка достигает высокой сте-

пени, в то время как хроническое заболевание почек протекает с незначительной альбуминурией, а в ряде случаев белок в моче не отмечается совсем.

Застойная гиперемия почек, возникающая на почве некомпенсированного порока сердца, сопровождается умеренной альбуминурией.

Из патологических процессов, не связанных непосредственно с почками, можно назвать заболевание крови паразитарного характера, лейкемии, первичные и вторичные анемии, тяжелые заболевания кишечника, такие, как энтерит, микозы кишечника, паратуберкулез крупного рогатого скота, тяжелые инфекционные и лихорадочные заболевания, при которых имеет место понижение кровяного давления и дегенерация почечного эпителия.

Скопление углекислоты в крови может при тяжелых страданиях легких служить причиной появления альбуминурии, которая является быстро-проходящей.

Кроме истинной альбуминурии, необходимо учитывать альбуминурию ложную или случайную, которая является следствием примеси белка в нижних мочевых путях—мочевом пузыре или уретре.

Для исследования мочи на белок необходимо, чтобы она была свободной от различных примесей (истечение из влагалища, фекалий и т. д.) и прозрачной.

Просветление мочи достигается различными способами—отстаиванием, фильтрованием и центрифугированием. Наиболее быстро просветление мочи достигается центрифугированием, после чего моча становится обычно совершенно прозрачной и только в отдельных случаях слегка опалесцирует. При незначительном помутнении мочи достаточно бывает отстаивания в течение одного часа.

Сильно мутную мочу можно просветлить фильтрованием через бумажный фильтр. При аммиачном брожении мутную мочу взбалтывают с животным углем, инфузорной землей или углекислым барием. При малых альбуминуриях этот метод непригоден, так как часть белка адсорбируется. Шпет в этих случаях рекомендует для объективной оценки полученных результатов сравнивать испытуемую мочу с нативной, не подвергавшейся обработке.

Для просветления мутной и слизистой мочи лошади очень удобен метод Кулакова. Моча наливается в узкий стеклянный цилиндр, закрывается ватной пробкой, которая стеклянной палочкой или специальными щипцами продавливается через слой мочи до дна цилиндра. Над пробкой после этого про-давливания появляется совершенно прозрачная моча, пригодная для химического исследования на белок.

Качественное исследование на белок. В ветеринарной практике нашли широкое применение следующие пробы.

Проба кипячением. В пробирку набирается 5—10 мл испытуемой мочи. Щелочная моча подкисляется несколькими каплями 10%-ной азотной или уксусной кислоты до нейтральной или слабокислой реакции и на пламени горелки нагревается до кипения.

Помутнение жидкости или выпадение хлопчатого осадка указывает на присутствие белка. При отрицательном результате можно добавить к горячей моче равный объем насыщенного раствора поваренной соли. Моментально^ помутнение всей жидкости свидетельствует о наличии в моче белка. В комбинат ции с реакцией на высаливание проба с кипячением является достаточно чувствительной и довольно простой.

Проба Геллера. В пробирку наливают прозрачную испытуемую мочу. С помощью пипетки под мочу подслаивается концентрированная азотная кислота. Синев рекомендует мочу наслаивать на кислоту. В присутствии белка на границе двух жидкостей получается белое рыхлое кольцо различной толщины в зависимости от количества белка, находящегося в моче. При незначительных альбуминуриях кольцо возникает спустя 2—3 минуты после подслаивания или наслаивания жидкостей. Проба с азотной кислотой дает положительный результат при наличии в моче 0,033% белка.

Проба концентрированной азотной кислотой дает положительный результат не только с сывороточными белками, но и с альбумозой, бальзамическими веществами и нуклеоальбуминами. В присутствии мочекислых солей и красящих веществ в моче на границе двух жидкостей получаются цветные кольца. Осадок из альбумоз исчезает при нагревании и вновь появляется при охлаждении испытуемой порции мочи, а нуклеоальбумин растворяется в избытке азотной кислоты. Муть с бальзамических и смолистых веществ растворяется после прибавления двойного объема спирта или больших количеств эфира.

Проба Бедекера. Мочу предварительно необходимо разбавить водой в равных количествах, чтобы исключить возможность осаждения мочекислых солей. Затем к 5 мл мочи добавляют по каплям 10%-ный раствор уксусной кислоты до совершенно ясной кислой реакции. Если после этого появляется муть, то мочу необходимо профильтровать, чтобы избавиться от нуклеоальбумина, муцина или уратов. Затем в мочу добавляют 3—4 капли 10%-ного раствора железосинеродистого калия (избыток реактива растворяет белок). В зависимости от количества белка появляется опалесценция, муть или хлопчатый осадок. Эта проба выявляет сывороточный белок и альбумозу. Последняя растворяется при кипячении и вновь появляется после охлаждения.

Эта проба может быть видоизменена следующим образом. Непосредственно перед исследованием смешивают в равных объемах 10%-ный раствор уксусной кислоты и 10%-ный раствор железосинеродистого калия и на эту смесь наслаивается прозрачная разбавленная пополам моча. Положительная реакция характеризуется появлением белого хлопчатого осадка на границе двух жидкостей. Проба с железосинеродистым калием обнаруживает белок в количестве 0,002% (моча не должна содержать цинка).

Проба Танрета. Реактив состоит из 1,35 сулемы, 3,32 йодистого калия, 20,0 уксусной кислоты и 60,0 дистиллированной воды. Реактив добавляют к профильтрованной моче по каплям. Положительная реакция характеризуется появлением мути или белого хлопчатого осадка. Пробой с сулемой выявляется сывороточный белок и альбумоза. Если при нагревании мочи осадок исчезает, а после охлаждения появляется вновь, то это говорит о наличии в моче альбумозы. Проба с сулемой особенно пригодна для обнаружения в моче альбумозы.

Проба Роча и Вильяма. В качестве реактива используется 20%-ный раствор сульфосалициловой кислоты (по нашим наблюдениям, вполне пригоден для использования и 10%-ный раствор). В профильтрованную мочу реактив добавляют по каплям. При наличии сывороточного белка получается муть или выпадает белый хлопчатый осадок. Эта проба обладает большой чувствительностью, давая положительную реакцию при разведении белка в моче 1 : 50 000.

Рухлядев эту пробу особенно рекомендует для исследования мочи лошади. Ют реактива растворяются углекислые соли, находящиеся в большом количестве в моче лошади, моча просветляется, избавляя тем самым от предварительного фильтрования или отстаивания в спешных случаях.

Количественное определение белка. Приблизительное определение количества белка в моче возможно при известном навыке по интенсивности получаемой реакции. Более точные результаты получаются при проведении количественных проб. Аналитический способ по весу хлопотлив для клинической практики и требует большой осмотрительности.

Наиболее простым и широко распространенным способом количественного определения белка является метод Эсбаха и скоростной метод Ауфрехта.

Метод Эсбаха. Для определения количества белка по этому методу необходимо иметь специальный альбуминометр, предложенный автором, который представляет собой толстостенную, градуированную, с закруглен ым или коническим дном пробирку на ножке или в специальной подставке. Кроме альбуминометра, необходимо иметь также реактив Эсбаха следующего состава: 1,0 пикриновой кислоты, 2,0 лимонной кислоты и 100,0 дистиллированной воды.

Моча высокого удельного веса разбавляется пополам дистиллированной водой, моча щелочная подкисляется раствором виннокаменной кислоты.

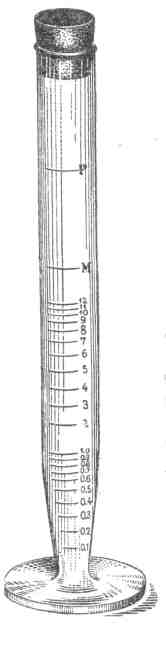

Рис. 60. Альбуминометр.

Каждое деление нижнего конца альбуминометр а соответствует разведению белка 1 : 1 000. Если проба ставилась с мочой, разведенной водой, то показания альбуминометра следует умножить на степень разведения.

Следует учесть, что при лечении хинином, антипирином и бальзамическими веществами может выпадать осадок и при отсутствии в моче белка.

Метод Ауфрехта является ускоренным методом определения количества белка в моче. Для постановки пробы необходимо иметь альбуминометр Ауфрехта, представляющий собой градуированную центрифужную пробирку, центрифугу и реактив следующего состава: 1,5 пикриновой кислоты, 3,0 лимонной кислоты и 100,0 дистиллированной воды.

В альбуминометр наливают 4 мл кислореагирующей или подкисленной мочи и 3 мл реактива. Пробирка закрывается резиновой пробкой и медленно несколько раз переворачивается. Центрифугирование производится в течение 2—3 минут, после чего определяется количество выпавшего осадка. Разведения мочи водой при этом методе не требуется.

В практическом отношении очень удобной является следующая количественная проба: в градуированную центрифужную пробирку наливают 10 мл профильтрованной и подкисленной мочи и затем последовательно добавляют

1 мл уксусной кислоты, 1 мл воды и 3 мл 10%-ного

раствора желтой кровяной соли. После 3-минутного центрифугирования при

2 000 оборот определяется процент содержания белка из расчета 0,5% белка на каждые 0,25 мл осадка.

Из других методов определение количества белка в моче заслуживает внимания метод Робертса—Стольникова.

Метод Робертса — Стольников а. Метод количественного определения белка по Стольникову основан на наблюдении над предельной чувствительностью пробы с концентрированной азотной кислотой, по которой ровно через 3 минуты после наслаивания мочи на реактив появляется белое кольцо. Количество белка, при котором появляется положительная реакция, равняется 0,033%. Задача заключается в том, чтобы приготовить такое разведение мочи, которое дало бы положительную реакцию ровно через 3 минуты после наслаивания. В этом разведении количество белка и будет равно 0,033%.

Техника определения. В один ряд пробирок набирают по 2 мл крепкой азотной кислоты, а в другой по 2 мл мочи, разведенной в 10 раз (1 мл мочи на 9 мл воды). Затем делается новое разведение мочи добавлением дистиллированной мочи в количествах, указанных в таблице. После этого разбавленная моча наслаивается на кислоту и по часам учитывается разведение, которое дает положительную реакцию ровно через 3 минуты. По прилагаемой таблице нетрудно найти содержание белка в неразбавленной моче.

Количество воды, добавленное к 2 мл мочи |

1 |

4 4 |

7 7 |

110 |

113 |

116 |

119 |

222 |

25 |

28 |

331 |

334 |

337 |

440 |

|

|||||

Содержание белка (в %) |

0,05 |

00,1 |

00,15 |

00,2 |

00,25 |

00,3 |

00,35 |

00,4 |

0,45 |

0,5 |

00,55 |

00,6 |

00,65 |

00,7 |

|

|

||||

Содержание белка в процентах можно определить и по формуле: К+Х/30+К,

в которой К равно количеству взятой для исследования мочи, разбавленной 1 : 10 дистиллированной водой, и X—количество прилитой воды до начала выявления реакции Геллера.

Контрольные опыты показали, что ошибка в сравнении с другими приемами бывает незначительной: она не превышает 0,206% в ту или другую сторону.

Альбумозурия. Появление в моче альбумозы называется альбумозурией. Альбумозами называются продукты ферментативного расщепления белковых веществ в кишечнике или в тканях при скрытых процессах нагноения или некроза, нередко наблюдаемых при атипически протекающем мыте у лошадей, гнойной пневмонии, гнойном плеврите и перитоните, гнойных воспалениях суставов и лейкемии.

Пиогенная альбумозурия встречается, следовательно, при обильном распаде лейкоцитов в гнойных очагах под влиянием пептонизирующего действия гноеродных микробов. Кроме пиогенной альбумозурии, встречается гематогенная или эндогенная альбумозурия. В основе развития эндогенной альбумозурии лежат расстройства обмена веществ при отравлении, например фосфором, а также при острой атрофии печени.

Часть альбумозы не усваивается и, попадая в общий круг кровообращения, выделяется почками в неизмененном виде. Незначительная примесь альбумоз обнаруживается сравнительно часто, но этим примесям не придают серьезного значения (альбумоза отщепляется от органического белка под действием пепсина мочи или во время освобождения мочи от белка), и только когда примесь альбумоз становится значительной и появляется она в моче свободной от сывороточного белка, тогда присутствие альбумоз связывают с процессами, протекающими в тканях и органах. Появление их в моче—показатель того, что имеется нарушение всасывания и усвоения организмом альбумозы. Определение ее основано на том, что она не свертывается и не осаждается из нейтральных и кислых растворов при нагревании.

Муть, появляющаяся после добавления сулемы и сульфосалициловой кислоты и исчезающая при нагревании, указывает на присутствие альбумозы. Охлаждение такой мочи обусловливает появление мути или осадка.

Проба Пиотровского является более точной при определении альбумозы в моче. Мэча должна быть свободной от белка.

К 5 мл мочи прибавляется 10 капель 10%-ного раствора едкой щелочи и после взбалтывания осторожно при помощи пипетки наслаивается 2 мл раствора едкого купороса в разведении 1 : 1 000. Положительной реакцией считается появление красно-фиолетового кольца по линии соприкосновения слоев.

Определение муцина и муциноподобных веществ. У лошадей и крупного рогатого скота муцин встречается в моче и у здоровых животных, причем у лошади муцина бывает очень много. У других животных муцин в моче обнаруживается только при патологических состояниях. Чрезмерное количество муцина указывает, как правило, на раздражение мочевых путей воспалительного характера. При исследовании необходимо исключить слизь из женских половых органов. Моча, содержащая муцин, отличается от нормальной и по

своим физическим свойствам. Она тянется нитями или кажется слизистой. При стоянии такой мочи образуется слизистый осадок.

Для определения муцина и муциноподобных веществ берут две пробирки. В одну из них наливают уксусную кислоту, а в другую—такое же количество соляной кислоты. Затем в обе пробирки добавляют одинаковое количество фильтрованной мочи. При наличии в моче муцина и муциноподобных веществ в первой пробирке (моча + уксусная кислота) образуется муть, в то время как во второй пробирке (моча +соляная кислота) муть отсутствует и жидкость становится прозрачной.

Для обнаружения истинного муцина Марек рекомендует к разведенной в 3 раза моче прибавлять уксусную кислоту, осадок на фильтре промыть горячим алкоголем, растворить в водном растворе щелочи и кипятить с избытком разведенной соляной кислоты. Если после прибавки к раствору едкого натра до щелочной реакции и затем после добавления раствора сернокислой меди наступает реакция, то значит, что имеется настоящий муцин. Раствор, необработанный щелочью и раствором сернокислой меди, не должен давать осадка с сернокислым барием.

Определение крови и кровяных пигментов. Кровяные пигменты могут быть в моче в связанном виде с эритроцитами и могут появляться в растворенном виде. В первом случае говорят о гематурии, т. е. появление крови в моче, а во втором—о гемоглобинурии, выделение кровяных пигментов. К гемоглоби-нурии принято относить только те случаи, когда одновременно имеется и гемо-глобинемия, когда, следовательно, почки выделяют гемоглобин эритроцитов, разрушенных в кровяном токе. Выщелачивание гемоглобина из эритроцитов мочой после вступления их в мочевые пути из почечных канальцев называть гемоглобинурией не следует.

Различают гематурию почечную и вторичную, возникающую в мочевых путях. Почечная гематурия характеризуется появлением в моче эритроцитов вследствие нарушения цельности сосудистой стенки. Большая часть эритроцитов сохраняет свою форму, строение и окраску и легко обнаруживается при микроскопии осадка. Меньшая часть эритроцитов разрушается, придавая красноватую окраску моче.

Количество эритроцитов, поступающих в мочу, может быть различным, в зависимости от степени поражения сосудистой стенки. В одних случаях в моче обнаруживаются единичные эритроциты, в других, напротив, их бывает так много, что кровоизлияние угрожает жизни животного.

Причиной почечных кровотечений могут быть различные заболевания из группы геморрагического диатеза—кровепятнистая болезнь лошадей, сибирская язва, чума, паратиф телят и др. Причиной кровотечения может быть нефрит и геморрагический инфаркт почек вследствие тромбоза почечной артерии. В последнем случае лошади, например, могут истекать кровью в течение 3—5 дней. Затем причиной почечной гематурии могут быть травматические повреждения почек или почечных лоханок инородными телами (камни) и животными паразитами. Наконец, причиной почечной гематурии может быть разрыв сосудов и распад стенок на почве злокачественных опухолей. При почечных гематуриях в моче можно обнаружить эритроциты, кровяные цилиндры и эпителиальные клетки почек. При обильных кровотечениях в моче можно встретить слепки мочеточников, достигающие толщины пальца взрослого человека.

Вторичная гематурия отмечается при различных заболеваниях мочевых путей и мочевого пузыря. Кровоизлияния в мочевом пузыре бывают незначительными и кровь при них обнаруживается только в последних порциях мочи. В основе гематурии лежит цистит, травмирование камнями и паразитами и повреждение сосудов распадающимися опухолями. При уретральных кровоизлияниях моча выделяется каплями через наружное отверстие уретры, и при мочеиспускании только первые порции мочи содержат эритроциты. Особое место занимает гематурия крупного рогатого скота в некоторых местностях,

которая держится несколько недель и даже лет. Кровотечение бывает обильным, и возникающие в мочевом пузыре сгустки крови закупоривают нередко мочеиспускательный канал, что может привести к разрыву мочевого пузыря.

На слизистой оболочке мочевого пузыря у этих животных можно обнаружить варикозные неровности, опухолевидные разрастания, которые обнаруживаются цистоскопией и ректальным исследованием.

Гемоглобинурия. В отличие от гематурии в моче обнаруживаются не форменные элементы крови, а кровяные пигменты распавшихся эритроцитов или мышечной ткани. Разрушение эритроцитов в кровяном ложе связывается с различного рода интоксикациями. По происхождению гемоглобинурия подразделяется на симптоматическую, токсическую и параксизмальную.

Симптоматическая гемоглобинурия является, как показывает название, симптомом таких заболеваний, как ревматическая и энзоотическая гемоглобинурия лошадей, пироплазмоз и трипанозомоз. Реже гемоглобинурия отмечается при плевропневмонии и гангрене легких, септицемии и инфлюэнце.

Токсическая гемоглобинурия вызывается фармакологическими и биологическими ядами, обладающими гемолитическими свойствами. К первым относятся, например, отравление бертолетовой солью, фенолами и их производными, мышьяковистым водородом и т. д. Сильнейшими ядами второй группы являются: яд кобры, грибной яд сморчка и сыворотка крови другого вида животных, введенная в вену, или другим каким-либо способом.

Параксизмальная гемоглобинурия характеризуется появлением кровяных пигментов приступами. В основе пароксизмальной гемоглобинурии лежит или длительная инфекция (инфекционная анемия лошадей, злокачественный мыт и грипп), а у молочных коров возникновение гемоглобинурии отмечается после поения ледяной водой.

Для исследования на кровяные пигменты необходимо брать нефильтрованную мочу. Среди многочисленных способов химического определения кровяных пигментов наиболее приемлемыми являются следующие:

Проба с едким натром или кали (Геллера). В качестве реактива используется 10%-ный водный раствор едкого кали или натра. К 5 мл испытуемой мочи добавляют 1/3 по объему едкой щелочи, после чего содержимое взбалтывают и кипятят. При кипячении выпадают фосфорнокислые соли кальция и магния, которые и увлекают в осадок кровяные пигменты. Положительной реакцией считается появление на дне пробирки красивого красного осадка, дающего зеленоватый оттенок на проходящем свете. Реакция получается при наличии/значительного количества крови. У лошадей эта реакция малочувствительна, потому что в моче лошади имеется незначительное количество фосфатов. У других животных этой реакцией можно пользоваться с успехом.

Проба Van-Deen'a. В узенькой пробирке смешивают по 20 капель свежеприготовленного спиртового раствора гваяковой смолы (0,25 : 50) и старого озонированного скипидара или 3% перекиси водорода и, слегка взболтав, наслаивают эту смесь на испытуемую мочу. По линии соприкосновения жидкостей моментально получается белое смолистое кольцо, которое в присутствии крови становится темносиним.

Проба Тевенон — Роланда.В качестве реактива используется 3%-ный раствор перекиси водорода и реактив № 2 следующего состава: Sol. Pyramidoni in alcogol 5%; Sol. ас. acetici glaciali 50% аа 50,0.

В пробирку наливают по 1 мл мочи и реактива и после этого прибавляют по 3—4 капли перекиси водорода. В присутствии кровяных пигментов получается нестойкое фиолетовое окрашивание. При исследовании мочи лошади лучше к реактиву добавлять мочу.

Проба Адлер — Цитрона. В качестве реактива используются перекись водорода (3%) и насыщенный раствор бензидина в ледяной уксусной кислоте Sol. Benzidini in ас. acetici glaciali.

К 3 мл перекиси водорода добавляют 10—15 капель насыщенного раствора бензидина в уксусной кислоте до молочной опалесценции и затем—испытуемая моча по каплям. Положительная реакция на кровяные пигменты характеризуется появлением зеленого окрашивания или зеленого кольца на линии соприкосновения жидкостей.

Проба Колло. Для выполнения этой пробы необходимо иметь: 1—щелочный раствор фенолфталеина (фенолфталеина 2,0, едкого кали 20,0, дистиллированной воды 100 мл). Окрашенный раствор кипятят и при непрерывном кипячении добавляют 10,0 металлического цинка в порошке. Кипячение раствора продолжается до полного обесцвечивания. После этого раствор фильтруется и сохраняется в склянке (капельнице из оранжевого стекла), 2—2%-ный раствор ледяной уксусной кислоты, в 95° очищенном спирте и 3—30%-ный раствор перекиси водорода.

При исследовании моча и уксуснокислый спирт берутся в равных количествах, примерно по 2—3 мл, затем в пробирку добавляют 25—30 капель щелочного раствора фенолфталеина и затем 1—3 капли перекиси водорода. В присутствии кровяных пигментов получается красивое малиновое окрашивание.

По данным Домрачева, наиболее чувствительной на кровяные пигменты в моче лошади является проба с фенолфталеином. Чувствительность ее 1 : 40 000. Очень чувствительной является также проба с пирамидоном. Гораздо менее надежной у травоядных считается проба с едкой щелочью, и только с кислой мочой у плотоядных она дает хорошие результаты.

Точная дифференциация кровяных пигментов в моче может быть осуществлена с помощью спектроскопа. Оксигемоглобин при спектроскопии дает две полосы поглощения в желтой и зеленой части спектра. Гемоглобин образует одну широкую полосу поглощения между желтым и зеленым цветами спектра. Метгемоглобин дает три полосы поглощения в красной, желтой и зеленой частях спектра. Иногда в моче встречается смесь всех трех модификаций гемоглобина, а, кроме того, еще и гематопорфирина (дериват гемоглобина, не содержащий железа).

Для обнаружения гематопорфирина, по Сальковскому, подкисленную мочу осаждают щелочным раствором хлористого бария (смесь равных частей насыщенной на холоду гидроокиси бария и 10% хлористого бария). Осадок промывается водой, затем абсолютным спиртом, подкисленным 6—8 каплями соляной кислоты. Красно-фиолетовый раствор кислого гематопорфирина дает две полосы поглощения, а после насыщения аммиаком—четыре полосы щелочного гематопорфирина.