- •Теоретические основы клинической диагностики

- •Понятие о симптомах болезни

- •Понятие о диагнозе заболевания

- •Прогноз или диагноз течения и исхода болезни

- •История болезни

- •Общая диагностика

- •Регистрация животного

- •Данные о наследственности

- •Обхождение с животными при исследовании

- •1) Голову делят на лицевую и черепную части.

- •Выстукивание, перкуссия

- •Измерение температуры тела

- •Специальные методы исследования

- •Определение темперамента

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Типы конституции

- •Клиническое значение типов конституции

- •У лошади.

- •Исследование кожи

- •Физиологические и патологические свойства кожи

- •Симптоматология первичных заболеваний кожи

- •Исследование лимфатических узлов и сосудов

- •Анатомо-физиологические данные

- •Осмотр и пальпация области сердца

- •Сердечный толчок

- •Перкуссия сердца

- •Аускультация сердца

- •Экстракардиальные шумы

- •Нарушение ритма сердечной деятельности

- •Графические методы исследования

- •Экстракардиальные нарушения ритма

- •Интракардиальные нарушения ритма

- •Исследование пульса

- •Качественные изменения пульса патологического характера

- •Исследование вен

- •Важнейшие симптомы при заболевании сердечно-сосудистой системы

- •4. Синдром поражения перикарда. Для сухого перикардита характерны шум трения перикарда и болевая реакция на давление в области сердца. Шумы синхронны с деятельностью сердца.

- •Исследование органов дыхания

- •Анатомо-физиологические данные

- •Исследование верхнего отрезка дыхательных путей

- •Исследование придаточных полостей носа

- •Кашель и его клиническое значение

- •Осмотр грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия грудной клетки

- •Аускультация грудной клетки

- •Основные шумы дыхания

- •Придаточные шумы дыхания

- •Пробный прокол грудной клетки

- •Пневмография

- •Определение функциональной способности легких

- •Важнейшие симптомы при заболевании аппарата дыхания

- •1. Синдром воспалительной инфильтрации слизистой оболочки носа.

- •Исследование органов пищеварения

- •Физиологическая функция аппарата пищеварения

- •Исследование приема корма и воды

- •Исследование верхнего отрезка пищеварительного аппарата

- •Исследование зоба у птиц

- •Исследование преджелудков у жвачных

- •Исследование желудка у лошади

- •Исследование желудочного содержимого у лошади

- •Исследование желудка мелких животных

- •Исследование кишечника

- •Исследование кишечника жвачных животных

- •Исследование кишечника у лошади

- •Исследование кишечника у мелких животных

- •Дефекация и ее расстройства

- •Исследование фекалий

- •Исследование транссудатов и экссудатов

- •Важнейшие симптомы при заболевании органов пищеварения

- •2. Синдром поражения глотки. Кардинальными симптомами являются затрудненное глотание, пустые глотательные движения, болезненность и при- пухание области глотки.

- •Исследование печени

- •Патология мочеотделения

- •Методика исследования почек

- •Определение функциональной способности почек

- •Исследование мочевых путей

- •Исследование мочи

- •Физические свойства мочи

- •Химическое исследование мочи

- •Определение углеводов

- •Организованные осадки в моче

- •Неорганизованные осадки в моче

- •Важнейшие симптомы при заболеваниях мочевых органов

- •Половые органы самок

- •Важнейшие симптомы поражения половых органов

- •Исследование нервной системы

- •Общая характеристика нервной системы

- •Нервная система птиц

- •Расстройства поведения животных

- •Непроизвольные движения и вынужденные положения

- •Исследование черепа и позвоночника

- •Исследование органов чувств (анализаторов)

- •Исследование кожной и глубокой чувствительности

- •Исследование двигательной сферы

- •Движение и его расстройство

- •4. Походка (произвольные движения). Для изучения произвольных движений необходимо внимательно наблюдать за движениями животного как с

- •Рефлексы и их расстройства

- •Вегетативная (висцеральная) нервная система

- •-Рабочие органы-

- •Методика исследования

- •Зоны кожной чувствительности

- •Нервная трофика нервные дистрофии

- •Спинномозговая жидкость и ее диагностическое значение

- •Важнейшие симптомы при заболевании нервной системы

- •2. Синдром поражения спинного мозга. При поражении спинного мозга характерны мышечная атрофия, атония, арефлексия, реакция перерождения и диссоциированный тип расстройства чувствительности.

- •Исследование крови

- •Анатомо-физиологические данные

- •Общая характеристика крови

- •Техника получения крови и костного мозга

- •Резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •Подсчет форменных элементов крови

- •Техника приготовления мазков

- •Лейкоциты

- •Изменения лейкоцитарной формулы

- •Изменение количества лейкоцитов

- •Патологические изменения протоплазмы и ядра лейкоцитов

- •Учение шиллинга о лейкоцитозе в свете[неврогенной теории

- •Определение лейкоцитарного и гематологического профиля

- •Сетка для гематологического профиля лошади (по Домрачеву)

- •Основы клинического использования картины крови

- •Определение функциональной способности кроветворных органов

- •Важнейшие симптомы заболевания системы крови

- •Исследование селезенки

- •Специфические методы исследования

- •Туберкулинизация

- •Аллергическая диагностика паратуберкулеза

- •Маллеинизация

- •Аллергическая диагностика бруцеллеза

- •Ветеринарная диспансеризация

- •3. Изучение внешней среды, окружающей животных: а) изучение истории развития хозяйства и животноводства, в частности;

- •Общая часть

- •Специальная часть

Исследование печени

Анатомо-физиологические данные. Печень—паренхиматозный орган, располагается большей своей частью в правом подреберье и меньшей—в левом подреберье. Передней выпуклой поверхностью печень прилегает к диафрагме, задней вогнутой поверхностью обращена в брюшную полость. Печень прикрепляется к диафрагме двумя связками, но в фиксации печени они играют второстепенную роль. В основном положение печени обусловливается внутри-брюшным давлением. Известное значение для фиксации печени имеет нижняя полая вена, в которую впадают пронизывающие печень печеночные вены.

Снаружи печень в большей своей части покрыта брюшиной. Под брюшинным покровом имеется фиброзная оболочка—глиссонова капсула. Подвешивающая связка делит печень на две доли: большую—правую и меньшую— левую. Между ними на задней поверхности находятся ворота печени, в которые входят печеночная артерия и воротная вена и выходит печеночный проток. Желчный пузырь имеется у всех животных, за исключением лошади.

Печень состоит из печеночных клеток, группирующихся в отдельные дольки, разделенные друг от друга прослойками соединительной ткани. Щели между печеночными клетками представляют собой первичные желчные ходы (капилляры). Желчные капилляры соединяются в более крупные протоки и выходят из пределов дольки. В центре дольки проходит вена, собирающая из дольки кровь. В междольковых прослойках соединительной ткани находятся кровеносныэ сосуды, желчные ходы и нервы. В эндотелии капилляров воротной вены расположены купферовские клетки. Таким образом, в печени имеется специфический печеночный эпителий и ретикуло-эндотелиальные купферовские клетки с различными функциями.

Кровь в печень доставляется главным образом воротной веной, собирающей кровь из желудка, кишечника, поджелудочной .железы и селезенки, и в меньшей степени—печеночной артерией. Воротная вена, образовавшаяся из слияния брыжеечной и селезеночной вен, в печени снова делится, образуя густую сеть капилляров. Из капилляров образуется несколько печеночных вен, которые впадают в нижнюю полую вену.

Вся многообразная деятельность печени регулируется парасимпатическими и симпатическими волокнами вегетативной нервной системы. Через блуждающий нерв передаются импульсы, усиливающие желчеотделение и способствующие накоплению гликогена, а через симпатические волокна—импульсы, мобилизующие сахар из печени, стимулирующие образование мочевины и др.

Печень выполняет разнообразные и важные для организма функции. Она вырабатывает желчь и выделяет ее в кишечник. Желчь играет важную роль в переваривании жиров.

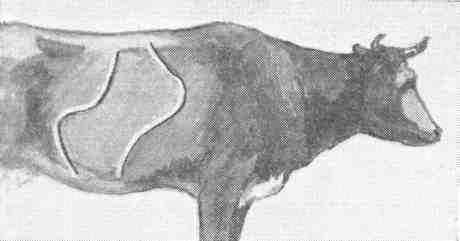

Рис. 59. Увеличение притупления печени.

Печень принимает участие в обмене веществ, прежде всего в углеводном обмене. Глюкоза, поступающая в печень, преобразуется в гликоген и откладывается в ней в качестве сахарного резерва. По мере расходования в организме глюкозы гликоген печени переводится в глюкозу и поступает в кровь.

Следовательно, печень выполняет функцию по поддержанию сахара крови на нужном уровне. Существенную роль печень играет в белковом обмене, а также в водном, минеральном и витаминном обмене веществ.

Печень выполняет барьерную функцию, переводя продукты распада белка, алкалоиды, тяжелые металлы и др. из ядовитого в неядовитое состояние. В печени микробы подвергаются фагоцитозу, а токсины некоторых из них обезвреживаются. Печень является регулятором распределения крови в организме. При замедлении кровообращения в печени и в системе воротной вены может быть задержано значительное количество крови.

Семиотика при заболевании печени. Одним из самых характерных симптомов при заболевании печени и желчных путей является желтуха—окрашивание видимых слизистых оболочек и непигментированных участков кожи в желтый цвет. Она зависит от увеличения количества билирубина в крови. Интенсивность желтухи не всегда совпадает со степенью билирубинемии. Желтушное окрашивание может быть различной интенсивности и с разнообразными оттенками—золотистым, лимонно-желтым, желто-зеленым и темно-бурым.

Наиболее интенсивная окраска получается при механической желтухе, связанной с препятствием к оттоку желчи в двенадцатиперстную кишку. В этом случае билирубин и другие составные части желчи всасываются в кровь и накапливаются в ней в большом количестве. Причиной механической желтухи может быть закупорка печеночного протока камнем, вползшей в него аскаридой или сдавливанием желчных путей опухолью, рубцом, увеличенными лимфатическими узлами. При механической желтухе выделяются глинистые обесцвеченные фекалии.

Кроме механической желтухи, может быть паренхиматозная желтуха, возникающая на почве поражения печеночной паренхимы. Билирубин вырабатывается нормально, но нарушается выделение его клетками печеночного эпителия в желчные ходы, вследствие чего билирубин всасывается в кровь. Паренхиматозная желтуха встречается при остром гепатите и при гипертрофическом циррозе печени и в меньшей степени при отравлении фосфором, сепсисе, крупозной пневмонии.

Необходимо учесть, что, кроме двух видов желтух, связанных непосредственно с заболеванием печени, встречается еще гемолитическая желтуха. Она возникает вследствие распада эритроцитов при избыточном образовании желчных пигментов. В этом случае даже здоровая печень не может выделить всего образовавшегося билирубина.

При механической и паренхиматозной желтухе наблюдается кожный зуд и брадикардия в результате раздражения блуждающего нерва желчными кислотами.

При некоторых заболеваниях печени может развиться брюшная водянка— асцит. Она возникает в результате выпотевания плазмы крови из вен желудка, кишечника и селезенки в брюшную полость. Появление водянки указывает на затруднение оттока через воротную вену.

Симптомом печеночной недостаточности и понижением в связи с этим свертываемости крови является геморрагический диатез в виде наклонности к кровотечениям и появлению геморрагии на слизистых оболочках. Геморрагический диатез указывает на тяжелое заболевание.

При тяжелых формах острого гепатита отмечаются диспептические явления, клинически выражающиеся в понижении аппетита. Тяжелые формы хронических заболеваний печени приводят к истощению животного.

Из других симптомов при заболевании печени и функциональной ее недостаточности можно назвать симптомы поражения центральной нервной системы в виде угнетения, явления возбуждения, судорог и сонливости, а также спазматических болей, протекающих в виде приступов. Температура при заболевании печени может быть высокая при гнойном холецистите и абсцессе печени и может быть ниже нормы.

Клиническое исследование печени у животных представляет значительные трудности. Это объясняется тем, что она глубоко скрыта в брюшной полости и различием анатомических отношений у отдельных животных. Если пальпация печени возможна у мелких животных через брюшные стенки, то у крупных животных это возможно только при значительном увеличении печени, да и то не у каждого животного. Наиболее благоприятным для исследования является месторасположение печени у крупного рогатого скота, овец и коз. У этого вида животных задняя верхняя часть печени на большом протяжении соприкасается с реберной стенкой.

При исследовании печени вначале обращают внимание на правую подреберную область, после чего приступают к пальпации последних четырех межреберных промежутков. При пальпации обращают внимание на ощутимое противодействие давлению и болевую реакцию. Крупные животные исследуются стоя, а мелкие лежа на левом боку. У крупных животных целесообразно произвести пальпацию печени через прямую кишку. После этого производят перкуссию. У жвачных животных всегда можно обнаружить нормальную печеночную тупость, которая у крупного рогатого скота находится справа в верхней части 10—12-го межреберных пространств, выступая за край легкого. У овец и коз печеночная тупость определяется справа в области 8—12-го межреберий. Вследствие наполнения рубца и кишечных петель газами и кормовыми массами звук при перкуссии со стороны печени меняется по интенсивности и протяженности. Однако при всех обстоятельствах край печени на несколько сантиметров дальше, чем задняя и нижняя граница печеночной тупости.

Увеличение печеночной тупости у жвачных находят при заболевании печени. Увеличение объема печени происходит равномерно в каудальном и вентральном направлениях, причем передняя граница печеночной тупости остается без изменений. Увеличение печеночной тупости в каудальном направлении возможно при эхинококкозе, абсцессе и новообразованиях.

Значительное увеличение печени при эхинококкозе, хроническом интерсти-циальном гепатите и обширном туберкулезе обусловливает выпячивание подреберной и подвздошной области. В этих случаях передний угол правой голодной ямки бывает выравнен, и при пальпации получается впечатление ощутимого противодействия. При пальпации можно прощупать движение твердого тела, синхронное дыханию, и определить состояние поверхности, которая может быть ровной, шероховатой и бугристой, например при эхинококке, раке и туберкулезе. В этих случаях печень хорошо может быть прощупана со стороны прямой кишки.

Уменьшение печеночной тупости практически не обнаруживается, хотя у жвачных и встречаются процессы, при которых происходит уменьшение печени в объеме (атрофия и цирроз печени).

При воспалительных процессах, например гнойном гепатите, можно обнаружить появление чувствительности к давлению. Чувствительность к давлению находят также в острой стадии печеночно-глистной болезни у овец. При всех этих процессах обнаруживается также увеличение печеночной тупости.

У здоровых лошадей печень не обнаруживается ни путем пальпации, ни путем перкуссии. Печень у лошади или не заходит совсем за легочный край, или же заходит очень незначительно.

Осмотр обоих подреберий производится одновременно с осмотром живота. Пальпация печени удается в тех редких случаях, когда печень можно прощупать через прямую кишку. Перкуссию печени рекомендуется проводить справа, в области 10—17-го межреберий и слева, в области 7—10-го межреберий.

Незначительное увеличение печени у лошади недоступно для клинического определения, и только значительное увеличение может быть выявлено перкуссией и пальпацией. Изменение со стороны живота, даже при значительном увеличении, мало заметно. Зато при легкой пальпации непосредственно под правой реберной дугой удается прощупать печень в виде твердога тела, синхронно-подвижного с дыхательными движениями. Появление абсолютной тупости печени служит показателем того, что печень увеличена и очень значительно. Увеличение возможно за счет хронического гепатита, гнойного воспаления, рака и некоторых других заболеваний.

При исследовании печени необходимо обращать внимание и на другие клинические симптомы, как расстройство пищеварения, интенсивную желтуху, зевоту, повторные лихорадки и чувствительность к давлению в области печени (абсцесс печени).

Исследование печени у плотоядных вполне возможно и является ценным, так как аномалии печени у плотоядных встречаются довольно часто.

Исследование начинается с осмотра обеих подреберий и сравнения их между собой. Пальпация производится на стоящем животном обеими руками. Животные охватываются справа и слева, и пальцы подводятся под реберную дугу. Давление усиливается постепенно с тем, чтобы избежать сокращения брюшных мышц. Дальше исследование проводится в сидячем положении животного или в положении на боку и на спине. Пальпация дает возможность определить границы печени, ее толщину и консистенцию.

У здоровых кошек печень обнаруживается при пальпации; напротив, печень здоровых собак недоступна пальпации. У собак правый край печени, прилегающий к реберной стенке, создает полосу притупления от 10 до 13-го ребра. Слева притупление меньше и доходит только до 12-го ребра. Физиологические изменения печеночной тупости встречаются сравнительно часто. В основе лежит упитанность животного, размеры тела и содержание газов в желудочно-кишечном тракте.

При патологических состояниях печень увеличивается в размере и становится более плотной. В этих случаях задняя граница печени находится или в области реберной дуги, или же за ее пределами, особенно на правой стороне, и становится доступной для пальпации. При застойной печени, амилоиде, лейкемии и псевдолейкемии верхняя поверхность печени на ощупь оказывается гладкой, а сама печень прощупывается, как твердое тело. При туберкулезе и гнойном воспалении печени поверхность ее становится бугристой, а края неровные. При пневмотораксе, экссудативном плеврите и значительной эмфиземе легких печень смещается назад, в силу чего область печеночного притупления может быть увеличенной. При пальпации такая печень имеет гладкую поверхность, ровные края и нормальную консистенцию. Ограниченные увеличения в области печени могут быть связаны с абсцессами печени

увеличением перипортальных лимфатических узлов, эхинококкозом и опухолями.

Исследование печени свиньи может производиться так же, как и у собак, с которыми имеется анатомическое сходство, но результаты исследования бывают редко положительными из-за сопротивления и крика животных и их значительного ожирения.

Исследование печени у кролика и птиц, хотя и возможно, но практическое значение этого исследования невелико.

Из специальных методов исследования печени можно назвать гарпунирование, которое особенно рекомендуется шведскими учеными для диагносци-рования инфекционной анемии лошадей.

Гарпунирование позволяет извлечь кусочек печени для гистологического исследования. Операция производится специальным ножом Валля. После подготовки места операции в области 14—15-го межреберий справа, по линии маклока или седалищного бугра, нож вводят через край правого легкого и диафрагмы в брюшную полость. Как только нож проникает в печень, создается ощущение плотности, которое и определяет глубину вкола ножа в орган. Раскрыв нож и отделив небольшой кусочек органа, извлекают его обратно. Гарпунирование опасности для жизни животного не представляет. Извлеченные кусочки затем исследуются на гемосидероз, имеющий нередко решающее значение при постановке диагноза.

Метод определения функциональной способности печени. Печень выполняет разнообразные функции, а потому определение функциональной способности ее у здоровых животных и при заболевании представляет как теоретический, так и практический интерес. Для определения функциональной способности печени предложено много различных проб, причем все они имеют неодинаковую ценность.

Определение углеводной функции печени у животных удобнее производить, по Мещерякову, с обычным пищевым сахаром. После выдержки животного в течение 12—18 часов без корма определяется у него количество сахара в крови и моче, после чего через носопищеводный зонд вводится 25—30%-ный раствор сахара из расчета 1,0 сахара на 1 кг живого веса лошади. Через 15 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа производится определение сахара в крови. Исследование мочи на сахар производится только спустя 3 часа.

У здоровых лошадей при такой нагрузке максимум повышения сахара приходится на 30—60-ю минуту, а через 3 часа количество сахара возвращается к исходной величине или даже становится ниже ее. У лошадей с диффузным поражением печени при энцефаломиэлите сахарная кривая носит иной характер. Подъем сахара после нагрузки достигает больших величин, а снижение идет значительно медленнее, в силу чего после 3 часов кривая не возвращается к исходным показателям.

Об этом можно судить также по гликемическому коэффициенту, т. е. по отношению количества сахара после и до нагрузки. В норме этот коэффициент колеблется в пределах от 0,9 до 1,1 и составляет в среднем 1. При заболеваниях печени он может достигать величины 1,2—1,7, что Мещеряков рассматривает, как замедленную фиксацию печенью поступающей через портальную систему глюкозы и ослабление гликогенообразовательной функции печени.

Адреналиновая проба печени служит тем же целям и проводится так же, как и сахарная проба. Адреналин в концентрации 1 : 1 000 в количестве 2—5 мл вводится под кожу или интравенозно. У здоровых лошадей после этого обнаруживается выраженная гипергликемия, максимум которой приходится на 30-ю минуту при интравенозном введении и на 60-ю минуту после подкожного введения адреналина. Через 3 часа после интравенозного введения содержание сахара в крови возвращается к исходным данным. При подкожном введении адреналина получается некоторая задержка, и содержание сахара не достигает исходной величины. При заболевании печени реакция на адреналин становится отрицательной или очень слабой. Мещеряков это явление объясняет уменьшением запасов гликогена в печени, в силу чего адреналин и не может проявить своего гликогенолитического действия.

Изменения сахара в моче как при сахарной нагрузке, так и при адреналиновой пробе нехарактерны. Но, имея в виду, что углеводный обмен и выделение сахара с мочой регулируются не только печенью, но и надпочечниками, поджелудочной железой, вегетативной нервной системой и почками, придавать абсолютное значение этим пробам не следует.

Желчеобразовательная функция печени определяется по одновременному исследованию билирубина в сыворотке крови, стеркобилина в кале и билирубина в моче. При механической желтухе, возникающей вследствие препятствий к оттоку желчи в кишечник, обнаруживается большое количество печеночного билирубина в сыворотке крови и билирубинурия при уменьшении или полном отсутствии стеркобилина в фекалиях. При печеночно-парен-химатозной желтухе, связанной с поражением паренхимы печени, в сыворотке крови, наряду с появлением печеночного билирубина, обнаруживается также и внепеченочный билирубин. В моче появляется билирубин и увеличивается количество уробилина. Количество стеркобилина в фекалиях уменьшается, но незначительно.

При гемолитической желтухе, возникающей на почве усиленного распада эритроцитов в организме и не связанной с поражением печени, обнаруживается значительное количество непрямого билирубина в сыворотке крови и выраженная уробилинурия. Одновременно отмечается увеличение стеркобилина в фекалиях.

О нарушении желчного обмена в организме можно составить представление по определению желчных кислот в моче. Принято считать, что увеличение желчных кислот имеет место при механической желтухе, в меньшей степени при паренхиматозной и совершенно отсутствует при гемолитической.

Выделительная способность печени определяется временем выведения красящих веществ из организма и появления их в желчи, извлеченной из организма при помощи дуоденального зонда. Считают, что метиленовая синька выделяется тем скорее, чем больше пострадала печеночная клетка, коллоидные же краски—индигокармин и конгорот—тем скорее, чем лучше функция печени. Однако доверяться только этим пробам нельзя. Отмечаются случаи, когда при здоровой печени пробы оказываются положительными и, наоборот, при поражении ее оказываются отрицательными. Возможно, что быстрое и медленное выделение краски зависит в известной степени от состояния РЭС.

Много проб предложено также для определения белковой функции печени, жирового и липоидного обмена, но широкого распространения эти пробы не получили ввиду их недостаточной изученности и в ряде случаев малой специфичности.

Синдром поражения печени. Характерными симптомами заболевания печени и желчных путей являются интенсивная желтуха, различной силы, приступообразные боли, брадикардия, кожный зуд, водянка, геморрагический диатез, диспептические явления, общее исхудание и симптомы поражения центральной нервной системы.

При остром паренхиматозном гепатите имеется билирубиново-уробилино-вая желтуха. Отмечается болезненность кишечника при давлении, а у лошади—боль при дефекации. У крупного рогатого скота и собак при перкуссии можно обнаружить увеличение печени. Слизистые оболочки окрашены в интенсивно желтый цвет. В сыворотке крови наличие прямого и непрямого билирубина. Моча темножелтого цвета, содержит билирубин и уробилин. Удельный вес мочи высокий. Фекалии не окрашены, количество стеркобилина уменьшено.

При острой желтой атрофии печени отмечается постепенно нарастающая, иногда резко выраженная депрессия. Имеется выраженная прогрессирующая желтуха и гастрические расстройства, протекающие с приступами болей.

Моча высокого удельного веса, содержит желчные пигменты и белок. Температура тела вначале несколько повышена, а затем становится субнормальной. Имеются выраженные нервные симптомы, которые характеризуются или угнетением, или же возбуждением. При угнетении животные упираются головой в кормушку или стену, а при возбуждении неудержимо стремятся вперед. Могут быть судороги отдельных мышц или группы мышц. В конце заболевания сту-порозное, сопорозное или коматозное состояние.

При гнойном воспалении печени и абсцессах печени выраженная желтуха, болезненность печени, упорные расстройства пищеварения, субфеб-рильная температура, альбумозурия и лейкоцитоз нейтрофильного характера со сдвигом ядра влево.

При циррозе печени отмечаются хронические расстройства пищеварения, которые характеризуются тем, что появляется изменчивый капризный или извращенный аппетит, поносы сменяются запорами, появляется желтуха и у плотоядных и всеядных—рвота. Работоспособность и продуктивность понижаются, появляется прогрессирующее истощение.

При гипертрофическом циррозе отмечается выпячивание правого подреберья за счет увеличения печени. Область притупления при перкуссии увеличивается. У мелких животных можно определить уплотнение и увеличение печени путем пальпации.

При атрофическом циррозе пальпацией обнаруживается твердая консистенция печени и неровная и бугристая ее поверхность.

При воспалении желчных путей и пузыря (исключение лошадь, у которой он отсутствует) отмечается выраженная желтуха и болезненность в области печени при пальпации и перкуссии. Перемежающийся тип лихорадки. Лейкоцитоз нейтрофильного характера со сдвигом ядра влево.

При холелитиазисе клиническая картина во многом зависит от величины камней и места их нахождения. Если просвет выводящих путей не закупоривается, то клиническая картина носит неопределенный характер. При закупорке выводящих путей камнем появляется внезапно возникающий болевой синдром. Боли носят приступообразный характер вследствие спазма круговой мускулатуры (спазматические боли). Имеется резко выраженная желтуха. Болезненность при пальпации и перкуссии в области 9—10-го межреберий справа ниже печеночной тупости (область желчного пузыря крупного рогатого скота Марек). Ахолия. Билирубин в моче.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВЫХ ОРГАНОВ И МОЧИ

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Создание и разрушение живого вещества в организме животного происходит безостановочно. Экскреторная функция заключается в выделении из крови таких составных частей, которые являются негодными для дальнейшего участия в обмене веществ. Отработанные вещества выделяются из почек в виде водного раствора или мочи. Однако не все составные части крови проходят через почки в мочу. Для некоторых химических составных частей фильтр является непроницаемым. Вот почему они и не появляются в нормальных условиях в моче. К таким веществам относятся белки и жиры кровяной плазмы и сахар. Следовательно, почки обладают известными избирательными свойствами в смысле выведения одних веществ и задержки других.

Почки весьма чувствительны также к посторонним веществам, циркулирующим в крови. К таким веществам относятся продукты распада белков в кишечнике, яды минерального и растительного происхождения, попавшие с кормами или введенные в организм с целью лечения. Словом, всякое изменение в нормальном составе крови является стимулом к работе для почек. Деятельность почек должна быть постоянной, иначе загрязнение крови негодными продуктами обмена веществ и случайными примесями мешало бы нормальному функционированию отдельных органов в системе животного организма. А если учесть единство и целостность биофизических процессов в организме животного, то загрязнение крови отражалось бы на отправлениях всего организма.

Из всего сказанного следует, что между кровообращением в почках и мочеотделением существует тесная связь. Строение почки дает представление о связи анатомической и о ее функции.

Почечная артерия ветвится внутри почечной паренхимы на мелкие веточки, которые заканчиваются своеобразными завитками сосудов, называемыми маль-пигиевыми клубочками. Артериола, входящая в клубочек, шире, чем выходящая из него. В клубочек входит, следовательно, больше крови, чем выходит. Это содействует повышению давления в клубочках. Так как кровоток через почки происходит непрерывно и застоя не происходит, то определенная часть крови продавливается наружу клубочка, т. е. в боуменовскую капсулу, кото: рая обнимает клубочек со всех сторон. От капсулы начинается длинный извитой каналец, переходящий в петлю Генле.

Нисходящее в сторону лоханки колено петли сильно сужено и создает некоторое препятствие стоку содержимого из извитого канальца дальше. Артериола, выходящая из клубочка, тотчас же распадается на густую сеть капилляров, тесно оплетающих извитые канальцы. Это дает основание предполагать, что и замедление стока жидкости из извитого канальца и замедление кровотока в капиллярах кругом канальца способствуют взаимному обмену между кровью капилляров и содержимым извитых канальцев, тем более

что разделяющие их эпителиальные и эндотелиальные стенки в толщину не превышают 2—3 микронов.

Петля Генля через короткий извитой каналец второго порядка переходит в прямой каналец, оканчивающийся в лоханке. Эпителий, выстилающий в один слой канальцы почки, представляет кубические клетки, более высокие в прямых канальцах и низкие в боуменовской капсуле и в нисходящей части генлевской петли. В извитых канальцах поверхность, обращенная к просвету, снабжена так называемым щиточным слоем. Протоплазма клеток зер-ниста и на высоте деятельности почки обнаруживает образование секреторных гранулей и вакуоль.

К почке подходит одна почечная артерия, отходящая от брюшной аорты, а оттекает кровь по почечной вене. В паренхиме почек артерия делится на междолевые артерии, которые на границе коркового и мозгового вещества образуют у основания пирамид артериальные дуги, из которых, в свою очередь, отходят междольковые артерии, переходящие в мальпигиевы клубочки.

Иннервируются почки симпатическим и парасимпатическим нервами. Подходят они к почкам в составе почечного сплетения. Все нервные волокна проникают в паренхиму почки вплоть до боуменовых капсул и иннервируют фиброзную оболочку почки. Почка связана с тремя сегментами спинного мозга.

Почки являются важнейшим органом для регуляции обмена воды, выделяя или задерживая ее в организме; для освобождения организма от продуктов распада веществ, накопление которых очень вредно и вызывает явление отравления; для выведения из организма чуждых веществ, случайно попавших в кровь.

Диурез—мочеотделение—является конечным звеном процесса обмена веществ и зависит от почечных и внепочечных факторов.

Несмотря на то, что в теории мочеотделения многое остается неясным, механизм секреции можно представить в следующем виде. В клубочке под влиянием некоторого застоя крови и повышения в нем кровяного давления кровь подвергается ультрафильтрации, сила и степень которой зависят от состояния клеточной мембраны клубочка. Фильтрации подвергается вода, соли и почти все кристалловидные вещества неорганического и органического характера.

Мочевая вода проходит по извитым канальцам и входит в тесные взаимообменные отношения с кровью, протекающей в густых капиллярных сетях. Значительное количество воды и других веществ всасывается обратно в кровь. Известное значение в этом обмене имеют электростатические силы и сгущение крови в капиллярах, что и содействует притяжению воды и растворенных в ней веществ.

Можно считать также доказанным поступление некоторых веществ из крови в канальцы. Опыты с кислыми и основными красками показали, что основные краски идут из канальцев в кровь, а кислые—из крови в канальцы. Все эти процессы проходят под влиянием эпителиальной стенки канальцев.

По дальнейшей судьбе в почках вещества, отфильтровывающиеся в клубочках, можно разделить на четыре группы. Азотистые продукты подвергаются в канальцах концентрированию, углеводы—дисахариды беспрепятственно пропускаются в мочу, моносахариды и пентозы, а также соли частью пропускаются в мочу и частью всасываются обратно и, наконец, глюкоза всасывается в кровь полностью.

В почках происходит значительный синтез веществ.

Продукты этой работы частично уносятся с кровью и частью поступают в канальцы. Проникновение веществ из крови и процессы обратного всасывания составляют концентрационную работу почки. Эта работа требует большой затраты энергии. В конечном счете вода выделяется клубочками. Эта функция дополняется канальцами, которые также могут выделять воду. Часть воды всасывается обратно генлевскими петлями. Хлориды выделяются

в клубочках и, возможно, эпителием извитых канальцев. Мочевина и мочевая кислота выводятся эпителием канальцев первого и второго порядка-Здесь же выводится в патологических условиях и сахар.

Напряжение, ритм и нарушение диуреза зависят от количества проходящей крови, кровяного давления, состава крови, нервной системы и эндокринных влияний. Почка очень богата кровью. На 100,0 почечной паренхимы в 1 минуту приходится 150,0—250,0 крови. Вся масса крови проходит через почки в течение 5—8 минут. Скорость кровотока в почках несколько меньше, чем в других органах, но при увеличении массы крови, проходящей через почки в единицу времени, диурез усиливается. Прекращение гематизации почки на 1 минуту сдавливанием артерий обусловливает прекращение диуреза на 1 час.

Работа почки происходит непрерывно, но неравномерно. Периодически можно отметить усиление или ослабление концентрации мочи и изменение ее количества. Экспериментальными и клиническими наблюдениями отмечено, что интенсивность мочеотделения в обеих почках неодинакова и что период деятельности одной почки совпадает с периодом относительного покоя другой. По некоторым данным, клубочки и канальцы работают периодически: 5 секунд работают, а 15 секунд не функционируют. При назначении мочегонных средств число работающих клубочков увеличивается, но включаются в работу все же не все клубочки. Венозный стаз ведет к олигурии.

Между кровяным давлением и диурезом также существует некоторый параллелизм. Минимальное кровяное давление, при котором возможен диурез, колеблется между 30—40 мм ртутного столба. Это давление близко к осмотическому давлению протеинов крови.

Важнейшим фактором диуреза является состав крови. Напряженность диуреза зависит прежде всего от гидремии. Организм весьма точно регулирует концентрацию воды в крови. После дачи большого количества жидкости мобилизуются механизмы, которые регулируют постоянство концентрации воды в организме.

Введенная в больших количествах вода выводится главным образом почками. Гидремия, следовательно, является стимулятором диуреза для здоровых почек. Здоровые почки одинаково хорошо выводят как концентрированную, так и разведенную мочу. После нагрузки водой, при повышенном водном диурезе, молекулярная концентрация мочи падает, но абсолютное количество удаленных с мочой молекул все же увеличивается. При малом поступлении воды в организм почки выводят высококонцентрированную мочу (большое количество молекул в малом объеме воды). Следовательно, выведение разведенной и концентрированной мочи является характерным свойством здоровой почки. Однако закономерного параллелизма между гидремией и диурезом нет.

Все вещества, секретируемые почками, можно разделить на две категории. Одни из них удаляются почками независимо от концентрации их в плазме, другие выводятся только тогда, когда концентрация их достигает известного уровня. К первой группе относится мочевина, которая не имеет порога, ко второй относятся вода и глюкоза, имеющие порог выведения. Вещества, имеющие порог, например вода и глюкоза, удаляются почками лишь тогда, когда концентрация их в крови превосходит определенный минимум, ниже которого они не выводятся почками совершенно.

Мочеотделение находится под большим влиянием нервной системы. Почка имеет свои собственные нервные узлы в почечном сплетении. С центральной нервной системой она связана трофическими, сссудодвигательными, секреторными и чувствительными нервами. Связь с центральной нервной системой осуществляется через вегетативную нервную систему (n. vagus n. splanchicus), раздражение которой, может менять ритм диуреза.

Диурез может изменяться под влиянием рефлекторных раздражений. Так, под влиянием катетеризации мочеточников возникает полиурия с низким

удельным весом мочи, которая продолжается минут 20—30, а иногда и на протяжении всего времени нахождения катетера в мочеточниках. В ряде случаев, однако, при катетеризации может возникать олигурия и даже анурия.

На диурез оказывают влияние эндокринные железы. Введение адреналина и инсулина изменяет диурез.

После введения малых доз адреналина диурез усиливается, большие же дозы после кратковременного увеличения диуреза понижают его вследствие анемизации почек. Введение инсулина тормозит диурез, а иногда, напротив, усиливает его.

Щитовидная железа регулирует диурез экстраренальным путем. Под влиянием гормона щитовидной железы водный диурез усиливается за счет перехода воды из тканей в сосуды. При заболевании щитовидной железы задержанные продукты азотистого обмена выводятся энергичнее. Тироксин иногда усиливает диурез и уменьшает отеки и у больных нефритом.