- •Теоретические основы клинической диагностики

- •Понятие о симптомах болезни

- •Понятие о диагнозе заболевания

- •Прогноз или диагноз течения и исхода болезни

- •История болезни

- •Общая диагностика

- •Регистрация животного

- •Данные о наследственности

- •Обхождение с животными при исследовании

- •1) Голову делят на лицевую и черепную части.

- •Выстукивание, перкуссия

- •Измерение температуры тела

- •Специальные методы исследования

- •Определение темперамента

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Типы конституции

- •Клиническое значение типов конституции

- •У лошади.

- •Исследование кожи

- •Физиологические и патологические свойства кожи

- •Симптоматология первичных заболеваний кожи

- •Исследование лимфатических узлов и сосудов

- •Анатомо-физиологические данные

- •Осмотр и пальпация области сердца

- •Сердечный толчок

- •Перкуссия сердца

- •Аускультация сердца

- •Экстракардиальные шумы

- •Нарушение ритма сердечной деятельности

- •Графические методы исследования

- •Экстракардиальные нарушения ритма

- •Интракардиальные нарушения ритма

- •Исследование пульса

- •Качественные изменения пульса патологического характера

- •Исследование вен

- •Важнейшие симптомы при заболевании сердечно-сосудистой системы

- •4. Синдром поражения перикарда. Для сухого перикардита характерны шум трения перикарда и болевая реакция на давление в области сердца. Шумы синхронны с деятельностью сердца.

- •Исследование органов дыхания

- •Анатомо-физиологические данные

- •Исследование верхнего отрезка дыхательных путей

- •Исследование придаточных полостей носа

- •Кашель и его клиническое значение

- •Осмотр грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия грудной клетки

- •Аускультация грудной клетки

- •Основные шумы дыхания

- •Придаточные шумы дыхания

- •Пробный прокол грудной клетки

- •Пневмография

- •Определение функциональной способности легких

- •Важнейшие симптомы при заболевании аппарата дыхания

- •1. Синдром воспалительной инфильтрации слизистой оболочки носа.

- •Исследование органов пищеварения

- •Физиологическая функция аппарата пищеварения

- •Исследование приема корма и воды

- •Исследование верхнего отрезка пищеварительного аппарата

- •Исследование зоба у птиц

- •Исследование преджелудков у жвачных

- •Исследование желудка у лошади

- •Исследование желудочного содержимого у лошади

- •Исследование желудка мелких животных

- •Исследование кишечника

- •Исследование кишечника жвачных животных

- •Исследование кишечника у лошади

- •Исследование кишечника у мелких животных

- •Дефекация и ее расстройства

- •Исследование фекалий

- •Исследование транссудатов и экссудатов

- •Важнейшие симптомы при заболевании органов пищеварения

- •2. Синдром поражения глотки. Кардинальными симптомами являются затрудненное глотание, пустые глотательные движения, болезненность и при- пухание области глотки.

- •Исследование печени

- •Патология мочеотделения

- •Методика исследования почек

- •Определение функциональной способности почек

- •Исследование мочевых путей

- •Исследование мочи

- •Физические свойства мочи

- •Химическое исследование мочи

- •Определение углеводов

- •Организованные осадки в моче

- •Неорганизованные осадки в моче

- •Важнейшие симптомы при заболеваниях мочевых органов

- •Половые органы самок

- •Важнейшие симптомы поражения половых органов

- •Исследование нервной системы

- •Общая характеристика нервной системы

- •Нервная система птиц

- •Расстройства поведения животных

- •Непроизвольные движения и вынужденные положения

- •Исследование черепа и позвоночника

- •Исследование органов чувств (анализаторов)

- •Исследование кожной и глубокой чувствительности

- •Исследование двигательной сферы

- •Движение и его расстройство

- •4. Походка (произвольные движения). Для изучения произвольных движений необходимо внимательно наблюдать за движениями животного как с

- •Рефлексы и их расстройства

- •Вегетативная (висцеральная) нервная система

- •-Рабочие органы-

- •Методика исследования

- •Зоны кожной чувствительности

- •Нервная трофика нервные дистрофии

- •Спинномозговая жидкость и ее диагностическое значение

- •Важнейшие симптомы при заболевании нервной системы

- •2. Синдром поражения спинного мозга. При поражении спинного мозга характерны мышечная атрофия, атония, арефлексия, реакция перерождения и диссоциированный тип расстройства чувствительности.

- •Исследование крови

- •Анатомо-физиологические данные

- •Общая характеристика крови

- •Техника получения крови и костного мозга

- •Резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •Подсчет форменных элементов крови

- •Техника приготовления мазков

- •Лейкоциты

- •Изменения лейкоцитарной формулы

- •Изменение количества лейкоцитов

- •Патологические изменения протоплазмы и ядра лейкоцитов

- •Учение шиллинга о лейкоцитозе в свете[неврогенной теории

- •Определение лейкоцитарного и гематологического профиля

- •Сетка для гематологического профиля лошади (по Домрачеву)

- •Основы клинического использования картины крови

- •Определение функциональной способности кроветворных органов

- •Важнейшие симптомы заболевания системы крови

- •Исследование селезенки

- •Специфические методы исследования

- •Туберкулинизация

- •Аллергическая диагностика паратуберкулеза

- •Маллеинизация

- •Аллергическая диагностика бруцеллеза

- •Ветеринарная диспансеризация

- •3. Изучение внешней среды, окружающей животных: а) изучение истории развития хозяйства и животноводства, в частности;

- •Общая часть

- •Специальная часть

Исследование верхнего отрезка пищеварительного аппарата

Исследование этого отрезка включает в себя осмотр рта и органов полости рта, а также глотки и пищевода. Эти исследования, проведенные с известной тщательностью, дают возможность обнаружить ряд изменений, которые существенно дополняют клиническую картину и нередко объясняют причину заболевания, являясь решающими при постановке диагноза. Например, значительная саливация и наличие сыпей на слизистой оболочке полости рта являются характерными для пустулезного стоматита лошадей и ящура

крупного рогатого скота; морщины и трещины вокруг губ—для стахибот-риотоксикоза.

Исследование животных проводится обычно при естественном освещении и только при исследовании вечером или в темном помещении можно использовать электрический фонарик или лампу. Дополнительными методами являются пальпация и обоняние.

Слюнотечение (Salivatio) имеет в основе или расстройство глотания или же повышенное слюноотделение за счет раздражения слюнных желез. Расстройство глотания отмечается при таких заболеваниях, как фарингит и бешенство, а повышенное слюноотделение—при ящуре, пустулезном стоматите лошадей.

Выделяемая слюна бывает жидкой, водянистой, густой, клейкой и пенистой, прозрачной или мутной, сероватой или окрашенной в красноватый цвет. Количество выделяемой слюны также неодинаково. В одних случаях слюнотечение бывает обильным, а в других незначительным и сбивается в пену.

Запах (Odoratio) может быть слышен на расстоянии или определяется обнюхиванием слюны.

Довольно приятный, слышный на расстоянии, запах ацетона отмечается при ацетонемии крупного рогатого скота. Сладковатый запах, напоминающий по характеру запах хлороформа, указывает на разложение отслаивающегося с поверхности эпителия и указывает на расстройства аппетита, нарушение приема корма и питья. Кариозный запах встречается при заболевании зубов и разложении слюны, корма, экссудата и налета на поверхности зубов. Появление такого запаха возможно также при залеживании корма в боковых отделах ротовой полости. Трупный запах характерен для штудгартской болезни собак, язвенного стоматита и дифтерии поросят.

Исследование губ. У здоровых животных губы плотно сжаты и рот закрыт; у старых, изнуренных и истощенных нижняя губа отвисает вследствие понижения тонуса мышц.

При патологических состояниях губы или теряют тонус или же, напротив, он становится выше, чем в норме. При понижении тонуса губы отвисают и рот не закрывается. Это может быть при параличе лицевого нерва, заболеваниях с потерей сознания и заболеваниях, сопровождающихся сильными болями. Необходимо учитывать невозможность закрытия рта вследствие повреждения нижней челюсти и при бешенстве.

Повышение тонуса мышц характеризуется плотным сжатием губ с оттягиванием углов рта назад. При столбняке открывание рта становится невозможным совершенно. Губы при этом заболевании плотно сжаты, рот закрыт настолько плотно, что его не удается открыть.

При одностороннем поражении лицевого нерва отмечается скашивание губы на одну сторону. Скашивание обычно происходит в сторону здорового нерва, при параличах и в больную сторону—при гиперкинезах.

Большое клиническое значение имеют непроизвольные движения губ и непрерывное ритмическое подергивание. Непроизвольное движение верхней губы у лошади (мигание верхней губы) является очень важным клиническим признаком острого расширения желудка и непроходимости кишечника, а ритмическое подергивание или непрерывное шлепанье губами отмечается при энцефаломиэлите лошадей.

При ряде процессов губы значительно отекают, в силу чего изменяется конфигурация ноздрей и затрудняется открывание рта. Особенно значительное опухание губ отмечается при кровепятнистой болезни лошадей, чуме крупного рогатого скота и при глубоких поражениях слизистой оболочки ротовой полости.

Морщины и трещины чаще всего встречаются у углов рта, причем при стахиботриотоксикозе они располагаются перпендикулярно к ротовой щели. Количество их различное и зависит от интенсивности поражения. Морщины возникают вследствие инфильтрации кожи губ; в дальнейшем, при омертвении кожи в глубине, морщины превращаются в трещины, покрытые тонкой корочкой. Наличие морщин и трещин с несомненностью указывает на наличие грибкового поражения кормов в хозяйстве. В этих случаях необходимо произвести поголовное обследование животных с целью выявления скрыто-протекающих форм заболевания—желудочно-кишечной и септической и принятия соответствующих мер профилактики против стахиоботриотоксикоза.

Некрозы губ, нередко охватывающие громадные участки, отмечаются при кровепятнистой болезни, ИЭМ и кормовых отравлениях. Травматические повреждения губ отмечаются при сильных болях и беспокойстве животного, а расчесывание губ, служащее показателем зуда, является особенно характерным для бульбарного паралича и, иногда, бешенства.

При различного рода инфекционных заболеваниях на губах можно отметить язвы, сыпи, пустулки и фибринозные наложения. Так, характерные наложения, похожие по характеру на тесто, обнаруживаются при стригущем лишае у крупного рогатого скота и телят.

Для исследования органов ротовой полости и слизистой оболочки необходимо открыть как можно шире рот животного. У спокойных животных это удается сделать просто рукой, без инструментов. Для этого рука вводится сбоку в ротовую полость, после чего язык захватывается и извлекается наружу. Язык захватывается большим, указательным и средним пальцами, а затем большим пальцем надавливают на твердое небо, и животное само открывает рот. Значительно больше удается раскрыть рот животного в том случае, если верхняя губа у углов рта захватывается справа и слева пальцами, сложенными в кулаки, а большие пальцы вводятся в ротовую полость и ими надавливается на твердое небо.

У мелких животных рот можно открыть при помощи двух тесемок. Что касается более тщательного исследования ротовой полости, то в этом случае лучше использовать различного рода зевники. У собак ротовую полость можно осмотреть, если захватить верхнюю челюсть большим и указательным пальцами, между зубами вдавить губу, а пальцами другой руки оттянуть нижнюю челюсть.

При исследовании обращают внимание на состояние слизистой оболочки, языка и зубов. Слизистая оболочка исследуется осмотром и пальпацией. Пальпация дает возможность определить местную температуру, болевую реакцию и влажность или сухость слизистой.

Повышение температуры слизистой оболочки возможно при местных воспалительных процессах и при лихорадочных заболеваниях. Низкая температура отмечается при значительных кровепотерях, атональном состоянии и упадке сил животного, а также при невозможности закрывания рта.

У крупного рогатого скота пальпируется одновременно зеркальце, а у свиней—пятачок. Повышение и понижение температуры расценивается так же, как и изменение слизистой оболочки.

При местных воспалительных процессах, а также при заболеваниях, протекающих с высокой лихорадкой, слизистая оболочка становится на ощупь сухой, причем одновременно теряется блеск. Нужно, однако, учитывать, что в норме слизистая оболочка в зависимости от вида и породы животного влажна неодинаково: у одних больше, у других меньше. Сухой и теплой слизистая оболочка становится при лихорадочных заболеваниях, продолжительных поносах, полиурии и после впрыскивания атропина.

При местных воспалительных процессах слизистая оболочка становится болезненной. Это можно отметить при стоматите, образовании сыпей и при внедрении инородных тел. Клинически это проявляется ограничением приема корма, расстройствами жевания и сопротивлением животного при попытках открыть рот и надавить на слизистую оболочку.

Совершенно нечувствительной и холодной на ощупь слизистая оболочка ротовой полости становится при энцефаломиэлите, коллапсе и атональном состоянии.

У здоровых животных слизистая ротовой полости окрашена в розовый цвет с различными оттенками в зависимости от возраста животного. При патологических процессах слизистая оболочка может иметь необычную окраску, которая характеризуется в ряде случаев интенсивностью и стойкостью изменений. Покраснение слизистой оболочки может быть диффузным и ограниченным. Разлитые покраснения встречаются при многих инфекционных заболеваниях. Особенно резко покраснение выражено в начальной стадии стахиботриотокси-коза. Большое значение для целей клиники имеют ограниченные покраснения в виде точек, полосок, в основе которых лежат геморрагии. Различной формы и величины геморрагии свидетельствуют о наличии геморрагического диатеза, который сопровождает некоторые заболевания у животных. У лошадей геморрагии встречаются при инфекционной анемии, кровепятнистой болезни, у крупного рогатого скота при сибирской язве и злокачественной катаральной горячке, у свиней при чуме. При оценке геморрагии не следует, однако, забывать, что они могут появляться при травматических повреждениях.

Анемичность слизистых оболочек встречается сравнительно часто. Степень выраженности анемичности слизистой оболочки может быть различной: от бледнорозовой до белой как бумага. В основе анемичности слизистой оболочки ротовой полости лежат кровепотери, анемии паразитарного и алиментарного характера.

Интенсивно желтое окрашивание слизистой оболочки является следствием гемолитических процессов или поражения печени. Наиболее интенсивное окрашивание в желтый цвет отмечается при энцефаломиэлите лошадей, отравлении ОВ и пироплазмозе. Легкие степени окрашивания можно встретить при очень многих заболеваниях и в том числе при заболевании желудочно-кишечного тракта.

Синюшная окраска слизистой ротовой полости является следствием понижения окислительных процессов, а также резкого ослабления деятельности сердца, чаще в последний период развития болезненного процесса и выявляется незадолго до смерти. У свиней посинение пятачка, губ и слизистой оболочки ротовой полости является признаком прогностически плохим.

Большое диагностическое значение имеет сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. Их появление обычно связывается с заболеваниями, в клинической картине которых сыпи являются наиболее постоянным и веским клиническим признаком.

Сыпи слизистой оболочки по своему характеру неоднородны. Узелковая сыпь в виде небольших, величиной от конопляного зерна до горошины, характерна для пустулезного стоматита лошадей. В дальнейшем из узелков образуются пустулы, которые, распадаясь, превращаются в язвы. Язвочки обычно бывают глубокими и быстро зарастают без образования рубца. Более крупные узлы нередко обнаруживаются на слизистой оболочке верхней губы у старых, истощенных лошадей, при хронических изнуряющих страданиях и при хронических заболеваниях сердца и легкого.

Пузырьки (везикулы) с прозрачным содержимым желтоватого цвета характерны для ящура. Везикулы достигают иногда величины до гривенника. После лопанья пузырька язва заживает сравнительно быстро. При ящуре крупного рогатого скота везикулы обнаруживаются на слизистой оболочке десен, языка, губ и щек.

Пустулезная сыпь характеризуется наличием узелков с гнойным содержимым. Эта сыпь встречается при оспе овец, чуме свиней и пустулезном стоматите лошадей. После лопанья пузырька язва заживает с образованием рубчика. Пузырьки, наполненные несвернувшейся кровью, отмечаются при сибирской язве у свиней.

Язвы слизистой оболочки, на свободном крае десен, вокруг шейки зубов встречаются довольно часто. Глубокие язвы вокруг зубов и клыков, распространяющиеся в дальнейшем на слизистую оболочку губ и щек, характерны для стоматита собак.

Язвы слизистой оболочки губ и«щек, распространяющиеся вглубь и вширь и заканчивающиеся некрозом, получили название номы. Встречаются они при дифтерии поросят и заканчиваются обычно значительными поражениями щек, губ и пятачка и могут приводить к громадным разрушениям тканей в области лица.

Ограниченные язвы можно встретить при многих инфекционных заболеваниях, например при чуме, злокачественной катаральной горячке крупного рогатого скота, при дифтеритических поражениях у всех животных, штутгартской болезни собаки. Ограниченные язвы возникают вследствие распада слизистой оболочки ротовой полости.

Одиночные язвы на слизистой оболочке ротовой полости нередко можно обнаружить при желудочно-кишечной и септической формах стахиботриото-ксикоза лошадей. Они располагаются на мало измененной слизистой оболочке, обнаруживаются одновременно на обеих сторонах и быстро излечиваются при перемене корма.

Фибринозные наложения в виде пленок, плотно спаянных с слизистой оболочкой, или в виде тестоватых наложений, легко снимающихся пинцетом, отмечаются в связи с образованием язв, а иногда и самостоятельно. Фибринозные наложения можно встретить при дифтерии птиц, дифтерии телят, чуме и катаральной горячке крупного рогатого скота. У лошади дифтеритические поражения отмечаются при первичных формах стахиботриотоксикоза.

Исследование языка имеет большое практическое значение. Неохотное поедание корма, а в ряде случаев и невозможность жевания бывают связаны с поражением языка. Наиболее частыми изменениями являются налеты на языке, которые отлагаются на верхней поверхности. Эти наложения бывают то рыхлыми, то довольно плотными. Они могут быть окрашены в серо-белый или зеленовато-бурый (за счет хлорофилла) цвет. Налеты встречаются при расстройствах аппетита и отмечаются при многих заболеваниях.

Большое диагностическое значение имеет опухание языка. Чаще всего опухание языка имеет в основе травматические повреждения веревкой при фиксации беспокойных животных, удилами, неправильно стертыми зубами, а также при внедрении в толщу языка инородных тел. Кроме того, опухание возможно за счет распространения воспалительного процесса, например при фарингитах, а также при некоторых инфекционных процессах, таких, как сибирская язва, геморрагическая септицемия, кровепятнистая болезнь. При актиномикозе языка, вследствие разрастания соединительной ткани, язык увеличивается в объеме настолько, что не помещается в ротовой полости и свешивается изо рта; кроме того, он становится твердым как дерево (деревянный язык). У крупного рогатого скота значительные повреждения языка отмечаются при ящуре.

У свиней при пальпации языка иногда можно обнаружить фины-узелки величиной до горошины. Они имеют плотную консистенцию и иногда флюктуируют. Обнаруживаются они чаще на поверхности языка, около его уздечки.

При исследовании языка возможно обнаружение инородных тел: игол, мелких гвоздей, деревянных заноз, остей овса, ковыля. Внедрившиеся инородные тела приводят к тяжелым воспалительным процессам, которые препятствуют нормальному приему корма и воды.

Исследование зубов должно производиться у всех животных, но особенно большое значение имеет у лошади. Заболевания желудочно-кишечного тракта нередко вызываются поражением зубов или плохим их состоянием в связи с авитаминозами и некоторыми общими заболеваниями.

Исследование зубов производится пальпацией и осмотром. Особенно важно обратить внимание на коренные зубы. Должны быть учтены неправильности строения и прикуса, такие, например, как щучий, карповый, лестничный и ножницевидный; неправильное стирание, при котором образуются острые зубы, выдающиеся крючки; выпадение отдельных зубов и заболевание их.

Не следует забывать, что в ряде случаев заболевания зубов возникают на почве общих причин. К таким можно отнести неправильную смену зубов при авитаминозах, анемиях, рахите.

Кариез зубов чаще встречается у собак, но может быть и у других животных. Поражение наиболее часто отмечается на коренных зубах и реже на резцах. Кариез характеризуется появлением буроватых или черноватых пятен и потерей вещества. При перкуссии такие зубы издают низкий и глухой звук. У животных кроме того, отмечается дурной запах изо рта и нарушение в приеме корма и питья.

Воспаление зубных ячеек встречается у лошади и характеризуется тем, что жевание замедляется, становится односторонним, скребущим или щелкающим. Корм временами вываливается изо рта, животные имеют подавленный вид, стоят с опущенной или упертой головой. Дурной запах изо рта, краснота и болезненность десен, болезненность и подвижность зуба дают возможность исключить заболевания головного мозга и установить истинную причину страдания.

При исследовании зубов следует обратить внимание также на излишние зубы, которые затрудняют жевание, и ненормальную подвижность, особенно коренных. Подвижность зубов встречается при стоматитах, дифтери-тическом воспалении десен, отравлении ртутью. Она может возникать на почве рахита и при злокачественном образовании в челюстных полостях. При исследовании крупного рогатого скота необходимо иметь в виду стойловое содержание, при котором отмечается некоторая подвижность резцов.

У молодых животных необходимо учитывать смену зубов, которая сопровождается повышенной температурой, покраснением и припуханием десен, а также повышенной чувствительностью. В этот период у животных отмечается расстройство в приеме корма и угнетенное состояние. При рахите встречается расстройство смены зубов. Вследствие отпадения венчиков молочных зубов у жеребят появляется расстройство в приеме корма. Смещение венчиков может обусловливать травму языка и слизистой оболочки щек, а при переломе коронки зуба могут быть поранены и десны.

Исследование глотки. При наружном исследовании заболевших животных удается иногда обнаружить вытянутое положение головы и шеи. Этим животные освобождают отекшую глотку от давления и болезненных ощущений. Наиболее значительно опухание глотки выражено у лошади и свиньи при фарингитах. Яремный желоб при этом оказывается измененным, заплывшим, область глотки заметно отечной, а кожа несколько напряженной.

Наружная пальпация глотки, которая производится пальцами обеих рук непосредственно за ветвью нижней челюсти, дает возможность установить не только значительную инфильтрацию, но и напряжение тканей, повышенную чувствительность к давлению и местное повышение температуры. У здоровых животных не представляет затруднения при пальпации свести пальцы обеих рук, которые разделяются только тонкой полоской тканей. При воспалительных процессах, когда имеется значительная инфильтрация тканей глотки, пальцы оказываются разъединенными толстым слоем. При сдавливании животное беспокоится, у него появляются пустые глотательные движения, частый кашель с выделением пенистой слюны.

Припухания в области глотки могут быть диффузными и ограниченными. Диффузные, разлитые припухания распространяются на всю область глотки, в то время как ограниченные прощупываются в форме круглых или овальных образований—с одной или двух сторон. Разлитое припухание тканей в области глотки встречается при фарингитах, а ограниченное—при нагноении ретро-фаренгиальных желез, актиномикозных и туберкулезных гранулемах крупного рогатого скота.

Наиболее ценные данные получаются при внутреннем исследовании глотки с помощью осмотра и пальпации. У мелких животных внутреннее исследование глотки невооруженным глазом не представляет затруднений. Особенно легко удается это исследование у птиц и короткоголовых собак и кошек. Рот раскрывается при помощи тесемок, основание языка прижимается шпаделем. После этого легко удается осмотреть полость глотки, ее заднюю и боковые стенки, а также миндалины.

У лошадей и крупного рогатого скота исследование вооруженным глазом фактически не дает результатов. Детальный осмотр глотки у крупного рогатого скота возможен только с помощью пальпации, а у лошади—с помощью лярингоскопии и пальпации.

Пальпация глотки у спокойных лошадей возможна в стоячем положении животного, после соответствующей фиксации его головы, а у беспокойных— только после повала и надлежащей фиксации. У фиксированного животного открывается рот с помощью зевника, левой рукой оттягивается язык, а правая рука вводится между зубами до полости глотки; пальцами ощупываются ее стенки. Исследование глотки производится возможно быстрее. При надавливании на слизистую оболочку воспаленной глотки животное начинает беспокоиться, у него появляется кашель. В этом случае руку следует извлечь и прекратить исследование. В ряде случаев кратковременного исследования вполне достаточно для того, чтобы составить представление о состоянии слизистой.

При пальпации глотки у крупного рогатого скота руку необходимо обвязать полотенцем. Это делается для того, чтобы избежать травмирования руки близко поставленными коренными зубами. Внутреннюю пальпацию производят в том случае, если имеется подозрение на застревание в глотке инородных тел, ранение ее инородными телами, при тяжелых воспалениях, абсцессах и новообразованиях. У крупного рогатого скота наиболее частой причиной, побуждающей производить внутреннюю пальпацию, является закупорка инородными телами (корнеклубнеплодами).

Исследование пищевода. Показанием для исследования пищевода служат расстройства глотания, непроходимость и спазмы пищевода. Наружный осмотр и пальпация возможны только в верхней трети пищевода. Задний отрезок, расположенный в грудной полости, исследуется только с помощью зондирования.

Наружным осмотром и пальпацией удается выявить закупорку шейной части пищевода инородными телами (картофель, турнепс, свекла), что особенно часто можно наблюдать у крупного рогатого скота. Пальпацией можно также выявить расширение и сужение пищевода, болевую реакцию и местную температуру.

Нарушение проходимости и спазмы пищевода устанавливаются наблюдением со стороны во время приема корма животным. При нарушении проходимости в области яремного желоба образуется отграниченное припухание чаще тестоватой консистенции. При пальпации это припухание оказывается безболезненным и при надавливании изменяет форму и уменьшается в размере. При спазме пищевода можно отметить появление антиперистальтических сокращений от центрального отрезка пищевода к периферии. Массажем пищевода в направлении головы удается освободить пищевод от скопившихся в нем масс и освободить, таким образом, просвет.

Исследование скрытого в грудной полости отрезка пищевода производится с помощью зондирования.

К зондированию пищевода прибегают не только с целью диагностики, но и терапии, так как при зондировании можно не только обнаружить инородное тело, но и протолкнуть его в направлении желудка.

При закупорке пищевода зонд доходит до места закупорки и дальше может быть продвинут только при условии устранения препятствия, т. е. сдвигания инородного тела в сторону желудка. Отметив на зонде расстояние до встретившегося препятствия, легко можно определить, где находится место закупорки. При сужении пищевода зонд может проходить и дальше, если просвет суженного места больше диаметра зонда. Если же просвет суженного отверстия меньше диаметра зонда, то он останавливается, и попытки протолкнуть

его дальше вызывают спазматические сокращения пищевода. Иногда зонд не может продвигаться дальше, если конец его попадает в дивертикул. В этом случае получается выпячивание стенки пищевода, если дивертикул находится в шейной части пищевода. При воспалительных процессах пищевода, которые являются сравнительно редкими у животных, введение зонда вызывает сильное беспокойство животного, характеризующееся движениями головы и шеи, кашлем и непрерывными глотательными движениями. При воспалительных процессах зондирование животных, в силу болезненности, фактически становится невозможным. Зондирование при спазмах пищевода возможно при условии осторожного введения зонда. Иногда можно использовать противосудорожные средства, после чего введение зонда становится совершенно свободным.

Для зондирования пищевода используются зонды различных систем. Для крупного рогатого скота применяется зонд Монрое, состоящий из проволочной

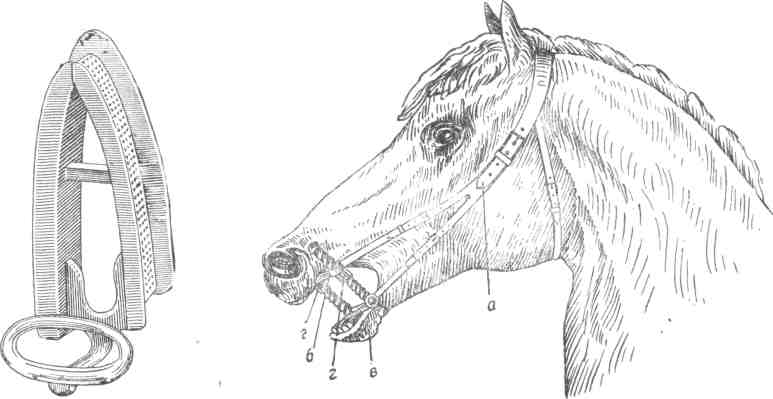

Рис. 54. Ротовой

клин.

спирали, обтянутой снаружи гладкой кожей или вставленной в резиновую трубку; длина зонда 1,5—1,8 м, толщина 1,7—2,0 см; внутрь зонда вставляется гибкий мандрен. Кроме того, с удовлетворительными результатами используются толстостенные резиновые трубки из синтетической резины.

Для лошадей можно использовать носо-пищеводные и носо-желудочные зонды. Эти зонды представляют собой отполированную резиновую трубку длиной 2,4—2,8 м и толщиной 2 см, с внутренним диаметром канала 0,9—1,4см.

Для свиней и собак применяются зонды И. Г. Шарабрина, диаметр которых соответствует ширине пищевода этих животных. Зонды среднего размера для подсвинков имеют длину 95 см, наружный диаметр 12 мм и толщину стенки 2,5 мм. Для собак применяется резиновая упругая трубка длиной 70 см и наружным диаметром 0,8—1,1 см или же желудочный зонд человека.

Для птиц употребляются резиновые трубки длиной до 40 см и толщиной в 4 мм.

При отсутствии специальных зондов для свиней, собак, пушных зверей и кроликов зондирование можно производить обычными резиновыми трубками соответствующего диаметра.

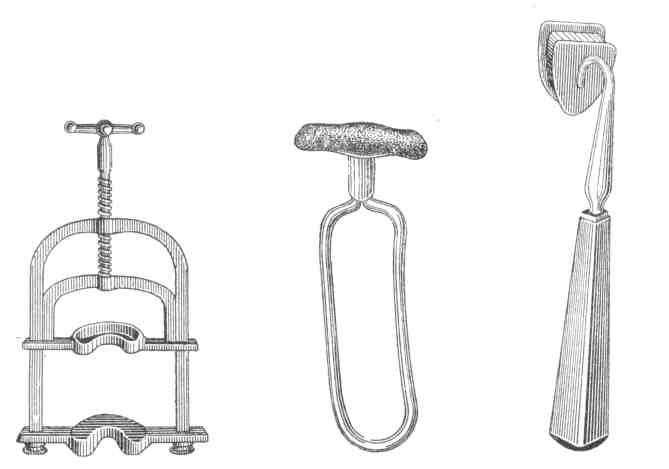

При зондировании пищевода крупного рогатого скота, свиней, собак и пушных зверей используются специальные зевники. Для крупного рогатого скота применяется деревянный зевник с отверстием по середине. Он

вводится в ротовую полость и с помощью тесемок фиксируется за рога. В отверстие зевника вводится зонд Монрое.

Для зондирования свиней применяется зевник Шарабрина, который состоит из железной основы, напоминающей букву X; в середине зевника имеется круглое отверстие. На свободных концах имеется продолговатое отверстие для ремней. Для собак Хохлачев рекомендует деревянный зевник, имеющий форму небольшой колодки с отверстием для зонда.

Техника зондирования. Зондирование крупного рогатого скота производится в стоячем положении животного. Оно фиксируется за рога, голова несколько приподнимается с целью облегчения прохождения зонда через глотку. Зонд Монрое вводится через отверстие зевника и без особого труда попадает в пищевод. Нахождение зонда в пищеводе можно проконтролировать паль-

п ацией.

Для получения содержимого рубца по Н.

Н. Комарицину и В. С. Ту-пицину через

нижний носовой ход можно вводить зонд

для лошадей. У коз и овец для зондирования

используются резиновые трубки или

медицинские зонды. Зонд вводится по

нижнему носовому ходу. При попадании

зонда в пищевод происходит рефлекторная

отрыжка газами, при попадании в трахею

наблюдается сильное беспокойство. Зонд

по пищеводу проводится без особых

усилий.

ацией.

Для получения содержимого рубца по Н.

Н. Комарицину и В. С. Ту-пицину через

нижний носовой ход можно вводить зонд

для лошадей. У коз и овец для зондирования

используются резиновые трубки или

медицинские зонды. Зонд вводится по

нижнему носовому ходу. При попадании

зонда в пищевод происходит рефлекторная

отрыжка газами, при попадании в трахею

наблюдается сильное беспокойство. Зонд

по пищеводу проводится без особых

усилий.

Рис. 58. Клин для

собак.

Рис. 57. Зевник

Цагельмейера.

Рис. 56. Зевник

Гюнтера.

Попадание зонда в трахею характеризуется беспокойством животного и появлением кашля. При прикладывании конца зонда к уху отчетливо слышны шумы дыхания.

Зондирование пищевода у свиней производится на поваленном и хорошо фиксированном животном. Крупных свиней кладут на землю, а поросят и подсвинков—на стол. Животных укладывают на правый бок и вводят в рот зевник. Зонд правой рукой вводится в отверстие зевника, а указательным пальцем левой руки направляется посередине твердого неба. Попадание зонда в трахею считается редким явлением.

Зондирование пищевода собак и пушных зверей производится в стоячем их положении и реже на правом боку. Зондирование считается легкой манипуляцией. Собак необходимо надежно фиксировать с тем, чтобы они не могли перекусить зонда, когда он проходит через ротовую полость. Шею вытягивают, и во время введения зонда следят за глотательными движениями.

Пушных зверей перед зондированием кладут на правый бок и хорошо фиксируют. В рот вводится зевник Н. Т. Васильева.