- •Теоретические основы клинической диагностики

- •Понятие о симптомах болезни

- •Понятие о диагнозе заболевания

- •Прогноз или диагноз течения и исхода болезни

- •История болезни

- •Общая диагностика

- •Регистрация животного

- •Данные о наследственности

- •Обхождение с животными при исследовании

- •1) Голову делят на лицевую и черепную части.

- •Выстукивание, перкуссия

- •Измерение температуры тела

- •Специальные методы исследования

- •Определение темперамента

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Типы конституции

- •Клиническое значение типов конституции

- •У лошади.

- •Исследование кожи

- •Физиологические и патологические свойства кожи

- •Симптоматология первичных заболеваний кожи

- •Исследование лимфатических узлов и сосудов

- •Анатомо-физиологические данные

- •Осмотр и пальпация области сердца

- •Сердечный толчок

- •Перкуссия сердца

- •Аускультация сердца

- •Экстракардиальные шумы

- •Нарушение ритма сердечной деятельности

- •Графические методы исследования

- •Экстракардиальные нарушения ритма

- •Интракардиальные нарушения ритма

- •Исследование пульса

- •Качественные изменения пульса патологического характера

- •Исследование вен

- •Важнейшие симптомы при заболевании сердечно-сосудистой системы

- •4. Синдром поражения перикарда. Для сухого перикардита характерны шум трения перикарда и болевая реакция на давление в области сердца. Шумы синхронны с деятельностью сердца.

- •Исследование органов дыхания

- •Анатомо-физиологические данные

- •Исследование верхнего отрезка дыхательных путей

- •Исследование придаточных полостей носа

- •Кашель и его клиническое значение

- •Осмотр грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия грудной клетки

- •Аускультация грудной клетки

- •Основные шумы дыхания

- •Придаточные шумы дыхания

- •Пробный прокол грудной клетки

- •Пневмография

- •Определение функциональной способности легких

- •Важнейшие симптомы при заболевании аппарата дыхания

- •1. Синдром воспалительной инфильтрации слизистой оболочки носа.

- •Исследование органов пищеварения

- •Физиологическая функция аппарата пищеварения

- •Исследование приема корма и воды

- •Исследование верхнего отрезка пищеварительного аппарата

- •Исследование зоба у птиц

- •Исследование преджелудков у жвачных

- •Исследование желудка у лошади

- •Исследование желудочного содержимого у лошади

- •Исследование желудка мелких животных

- •Исследование кишечника

- •Исследование кишечника жвачных животных

- •Исследование кишечника у лошади

- •Исследование кишечника у мелких животных

- •Дефекация и ее расстройства

- •Исследование фекалий

- •Исследование транссудатов и экссудатов

- •Важнейшие симптомы при заболевании органов пищеварения

- •2. Синдром поражения глотки. Кардинальными симптомами являются затрудненное глотание, пустые глотательные движения, болезненность и при- пухание области глотки.

- •Исследование печени

- •Патология мочеотделения

- •Методика исследования почек

- •Определение функциональной способности почек

- •Исследование мочевых путей

- •Исследование мочи

- •Физические свойства мочи

- •Химическое исследование мочи

- •Определение углеводов

- •Организованные осадки в моче

- •Неорганизованные осадки в моче

- •Важнейшие симптомы при заболеваниях мочевых органов

- •Половые органы самок

- •Важнейшие симптомы поражения половых органов

- •Исследование нервной системы

- •Общая характеристика нервной системы

- •Нервная система птиц

- •Расстройства поведения животных

- •Непроизвольные движения и вынужденные положения

- •Исследование черепа и позвоночника

- •Исследование органов чувств (анализаторов)

- •Исследование кожной и глубокой чувствительности

- •Исследование двигательной сферы

- •Движение и его расстройство

- •4. Походка (произвольные движения). Для изучения произвольных движений необходимо внимательно наблюдать за движениями животного как с

- •Рефлексы и их расстройства

- •Вегетативная (висцеральная) нервная система

- •-Рабочие органы-

- •Методика исследования

- •Зоны кожной чувствительности

- •Нервная трофика нервные дистрофии

- •Спинномозговая жидкость и ее диагностическое значение

- •Важнейшие симптомы при заболевании нервной системы

- •2. Синдром поражения спинного мозга. При поражении спинного мозга характерны мышечная атрофия, атония, арефлексия, реакция перерождения и диссоциированный тип расстройства чувствительности.

- •Исследование крови

- •Анатомо-физиологические данные

- •Общая характеристика крови

- •Техника получения крови и костного мозга

- •Резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •Подсчет форменных элементов крови

- •Техника приготовления мазков

- •Лейкоциты

- •Изменения лейкоцитарной формулы

- •Изменение количества лейкоцитов

- •Патологические изменения протоплазмы и ядра лейкоцитов

- •Учение шиллинга о лейкоцитозе в свете[неврогенной теории

- •Определение лейкоцитарного и гематологического профиля

- •Сетка для гематологического профиля лошади (по Домрачеву)

- •Основы клинического использования картины крови

- •Определение функциональной способности кроветворных органов

- •Важнейшие симптомы заболевания системы крови

- •Исследование селезенки

- •Специфические методы исследования

- •Туберкулинизация

- •Аллергическая диагностика паратуберкулеза

- •Маллеинизация

- •Аллергическая диагностика бруцеллеза

- •Ветеринарная диспансеризация

- •3. Изучение внешней среды, окружающей животных: а) изучение истории развития хозяйства и животноводства, в частности;

- •Общая часть

- •Специальная часть

Экстракардиальные нарушения ритма

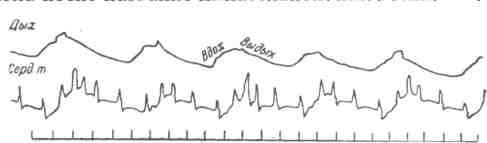

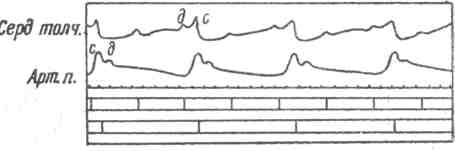

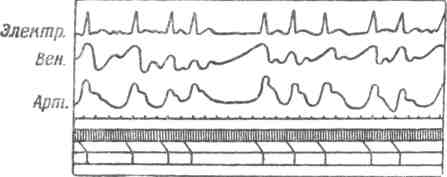

Рис. 32. Схема.

Дыхательная аритмия.

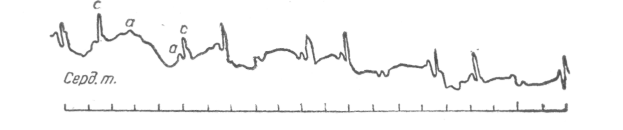

Рис. 31. Пневмограмма

и кардиограмма при респираторной

аритмии у лошади.

Дыхательная аритмия. Учащение сердечной деятельности во время вдоха и замедление ее во время выдоха носит название дыхательной, или респираторной, аритмии. При этой форме аритмии сохраняется возникновение импульсов в синусном узле и правильное распространение возбуждения по всему сердцу. Правильная работа сердца может нарушаться под влиянием раздражения блуждающего и симпатического нервов.

Дыхательную аритмию легко выявить при одновременной записи пульса и дыхания, а также пальпацией. Тоны сердца при этой аритмии могут быть чистыми и ясными и промежутки между первым и вторым тонами одинаковой длины. Аритмию можно без труда дифференцировать, если заставить .животное сделать глубокий вдох (зажать нос). Дыхательная аритмия возникает вследствие усиления на высоте вдоха тормозящего влияния блуждающего нерва на синусный узел. Стоит эта аритмия на границе физиологических и патологических отправлений сердечной деятельности. Дыхательная аритмия исчезает от атропина и физических напряжений.

У собак и мелких животных респираторная аритмия рассматривается как вполне физиологическое явление. Появление ее после лихорадочного состояния свидетельствует о благоприятном исходе заболевания.

У старых лошадей респираторная аритмия описана Домрачевым при эмфизе-ме легких, при перибронхитах с явлениями эмфиземы легких и в двух случаях— плеврита. У молодых лошадей респираторная аритмия отмечена при выраженной ваготонии. Респираторная аритмия у лошадей встречается сравнительно редко. Она указывает не на расстройства сердечной деятельности, а на явления ваготонии или повышение внутригрудного давления (например, при эмфиземе легких, пневмониях, плевритах).

Интракардиальные нарушения ритма

Аритмии от расстройства проводимости возникают вследствие нарушения передачи возбуждений от синусного узла до конечных разветвлений проводниковой системы. Препятствие для проведения возбуждений может быть связа-

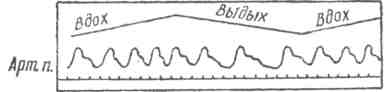

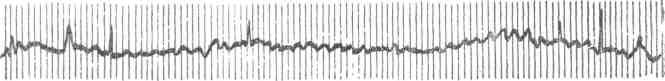

Рис. 33. Кардиограмма при синусной блокаде.

но с анатомическими изменениями проводникового пути или же с влиянием экстракардиальных нервов. По локализации различают:

а) блокаду синуса, когда имеется нарушение проводимости от синусного узла к предсердиям;

б) блокаду между предсердиями и желудочками—при нарушении прово димости от предсердий к желудочкам, в зависимости от повреждения атриовен- трикулярного узла или пограничного пучка;

в) блокаду конечных нитей проводниковой системы, когда имеется нару шение проводимости импульсов в желудочках. Блокадой называется нарушение проводимости импульсов постоянного или временного характера, а также замед ление в прохождении импульсов.

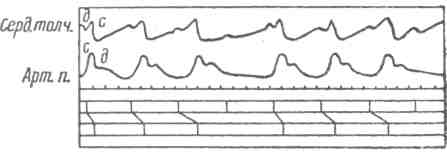

Синоаурикулярная блокада. В основе этой блокады имеется нарушение проводимости импульсов между синусным узлом и предсердиями.

При этой форме аритмий сохраняется нормальное возникновение импульсов в синусном узле и правильность распространения возбуждения по всему сердцу, нарушается лишь регулярность возникновения импульсов, например под влиянием тормозящего воздействия блуждающего нерва.

Синоаурикулярная аритмия характеризуется выпадением одного сердечного сокращения как предсердного, так и желудочкового и появлением пауз различной продолжительности, после которых следуют нормальные по силе и ритму сокращения сердца. Выпадение сердечных сокращений появляется неожиданно и какой-либо закономерности в чередовании пауз установить не удается. Они появляются через неопределенное количество сокращений и не связаны с фазами дыхания. Во время пауз тоны желудочков и предсердий не прослушиваются совсем, артериальный пульс и сердечный толчок выпадают, яремная вена не пульсирует.

Синоаурикулярная блокада проявляется резче при замедленной деятельности сердца, а потому для контроля необходимо произвести исследование после прогонки. При прогонке или после возбуждения животного ритм полностью восстанавливается. Это объясняется возбуждением симпатического нерва, который снимает действие вагуса. Эта форма аритмий расстройства кровообращения, чаще всего, не вызывает и на работоспособности не отражается, так как при движении животного раздражение центров, учащающих сердечную деятельность, снимает возбуждение вагуса. Аритмия исчезает после введения атропина.

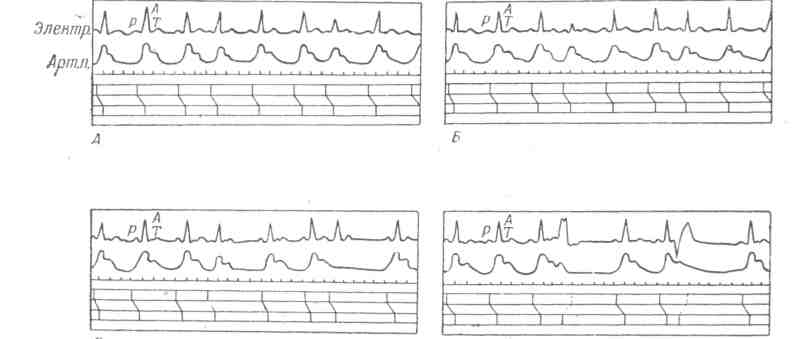

Рис. 34. Схема. Синусная аритмия.

По наблюдениям Домрачева, синоаурикулярная блокада встречается довольно часто (10—14%). У молодых лошадей она может быть внесердечного происхождения и не указывает на изменения миокарда.

Атриовентрикулярная блокада. Нарушение проведения импульсов от предсердий к желудочкам может быть частичным и полным. В первом случае говорят о частичной блокаде, а во втором о полной блокаде. Частичная атриовентрикулярная блокада делится на внесердечную, в основе которой лежит тормозящее влияние блуждающего нерва, и органическую, при которой имеется поражение пограничного пучка. В спокойном состоянии животного обе эти блокады по клинической картине очень близки, но значение их для организма неодинаково.

Рис. 35. Кардиограмма при частичной блокаде.

Частичная блокада неврогенного происхождения. При неполной поперечной блокаде проводимость по пучку Гиса понижается, вследствие чего нормально возникающие в синусном узле импульсы временами задерживаются. Расстройства проводимости возникают на почве или интоксикации или действия лекарственных веществ. При этой аритмии сердечные тоны выпадают через определенное количество сердечных сокращений, в силу

Рис. 36. Схема.

Частичная блокада.

чего отмечается удивительная последовательность и чередование нормальных сокращений и выпадающего тона. В ряде случаев получается выпадение второго, третьего или четвертого сокращения сердца, вследствие чего получается что-то вроде бигенимии, тригенимии и т. д. Так как расстройства проводимости усиливаются с каждым сокращением сердца, вследствие задержки импульсов в пучке, соответствующее сокращение сердца и очередная волна пульса выпадают. Образуется пауза, равная приблизительно двум сокращениям. В течение этого периода проводимость пучка восстанавливается и следующее возбуждение, как и при норме, обусловливает возникновение правильной систолы. Затем утомление накапливается вновь, через некоторое время повторяется снова выпадение сердечного сокращения, появляются паузы, равные двум ударам. Во время паузы у основания сердца прослушиваются тоны предсердий, а на кардиограмме, на удлиненных интервалах, отмечается предсердный зубец. Тон желудочков выпадает полностью.

Частичная блокада неврогенного происхождения встречается часто, особенно у нервных, легко возбудимых лошадей. По Домрачеву, ее можно встретить у 10—14% лошадей. Характерным для этой аритмии является исчезновение пауз после прогонки и усиления сердечной деятельности. Частичная блокада указывает на повышение тонуса блуждающего нерва; она не вызывает расстройства кровообращения и не связывается с нарушением сердечной деятельности.

Рис. 37. Кардиограмма

при частичной блокаде органического

происхождения.

Частичная блокада органического происхождения. Своим происхождением блокада обязана перерождению, воспалению или склерозу пучка Гиса. В результате задержки проведения импульсов выпадают сердечные сокращения, появляются паузы, равные по продолжительности, приблизительно, двум сокращениям. Во время пауз прослушиваются тоны предсердий, и на кардиограмме отмечается предсердный зубец. Паузы при этой аритмии появляются через определенное количество сердечных сокращений. В отличие от блокады неврогенного происхождения, органическая частичная блокада характеризуется тем, что после прогонки не наступает выравнивание пульса. Паузы, напротив, учащаются и выступают резче и удлиняются, Особенно продолжительные паузы сопровождаются обмороками на почве анемии мозга и появлением адамстоксова симптомокомплекса.

Лошади с частичной блокадой органического происхождения неработоспособны и могут погибнуть во время продолжительных пауз при физическом напряжении. Частичная блокада органического происхождения встречается сравнительно редко (Домрачев наблюдал три случая, Фролов один и Криницин один случай).

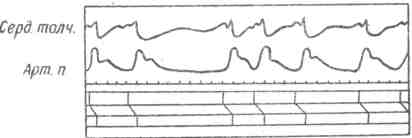

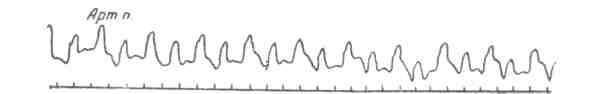

Рис. 38. Кардиограмма при полной блокаде.

Полная блокада пограничного пучка. Для этой аритмии характерно полное нарушение проводимости импульсов по пучку Гиса. Полное прекращение проводимости приводит к тому, что желудочки начинают сокращаться под. влиянием возбуждений, которые возникают в их проводниковой системе. В этих случаях ритм желудочков совершенно не зависит от ритма предсердий, и частота желудочковых сокращений замедляется.

При полной блокаде пограничного пучка появляется редкий артериальный пульс. В случае Домрачева количество пульсовых сокращений в 1 минуту у лошади равнялось 18—22. После прогонки число ударов пульса не увеличивалось и только после 10-минутной прогонки рысью количество пульсовых ударов увеличилось с 22 до 24. Пульс ритмичен, так как полная блокада—аритмия сердечная, а не пульсовая. При выслушивании сердца определяется двойной ритм желудочков и предсердий. Тоны сокращающихся предсердий значительно

слабее по силе выраженности и более частые по сравнению с сокращением желудочков. Если сокращения желудочков равно 22 в 1 минуту, то сокращение предсердий равно 46 за тот же отрезок времени.

При полной блокаде пограничного пучка Домрачев наблюдал у лошади Серко 84 сокращения предсердий и 12 сокращений желудочков в 1 минуту.

Медленный ритм при полной блокаде отличается своим постоянством в связи с автоматическим сокращением желудочков. Это объясняется тем, что экст-ракардиальные нервы вследствие блокады пограничного пучка не могут оказывать своего влияния на желудочки, регулируя в то же время сокращение предсердий.

Полная блокада более точно определяется на кардиограмме, флебограмме и электрокардиограмме.

Рис. 39. Схема.

Полная блокада.

При полной блокаде лошади становятся неработоспособными, так как сердце не может отвечать на внесердечные импульсы. Такие лошади быстро утомляются и выявляют резкую недостаточность сердца. У отдельных лошадей возможны обмороки. Погибают животные обычно неожиданно от остановки работы желудочков или фибриляции желудочковой мускулатуры. Полная блокада встречается редко. В литературе имеется описание четырех случаев, из которых один прослежен Домрачевым.

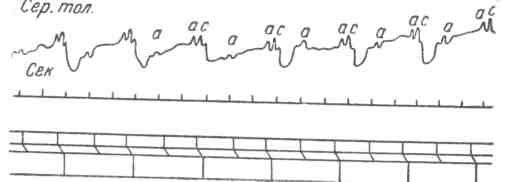

Экстрасистслия. Экстрасистолическая аритмия характеризуется нарушением ритма, в основе которого лежит преждевременное, внеочередное сокращение сердца или отдельных его частей.

Причиной возникновения экстр асистолии раньше считали возникновение возбуждения не в синусном узле, а в какой-либо части проводниковой системы. В настоящее время полагают, что экстрасистолический импульс может исходить и из синусного узла. Экстрасистолия, возникающая при возбуждений синусного узла, отличается от нормального сокращения сердца только своей преждевременностью.

Экстрасистолия может возникать только в период диастолы, так как сердце в период систолы невозбудимо (рефракторный период). После экстрасистолического сокращения наступает пауза, которая называется компенсаторной.

Возбуждение сердечной мышцы к внеочередному сокращению может возникнуть в синусном узле, стенках предсердий и желудочков и в проводниковой системе. По месту возникновения экстрасистолические аритмии делятся на синусные, предсердные, пограничные и желудочковые.

Пограничные и желудочковые экстр асистолии могут быть выявлены клинически. При аускультации можно обнаружить отдельные преждевременные сокращения сердца (перебои), за которыми следует компенсаторная пауза. Наиболее точно экстрасистолии определяются и дифференцируются с помощью электрокардиографии.

Синусная экстрасистолия. Эта аритмия возникает в номотропном месте синусного узла. На электрокардиограмме можно найти все зубцы, причем их последовательность сохраняется. Это указывает на то, что экстрасистола отражает импульсы во всех отделах сердца, проходящие нормальным порядком. Экстрасистолы отличаются от нормальных сокращений только тем, что происходят преждевременно. Компенсаторная пауза равна нормальной, а иногда даже несколько короче ее. Это можно объяснить более ранним, чем в норме, возникновением физиологических импульсов после синусной экстрасистолы.

Предсердная экстрасистолия. Характерным признаком этой экстрасистолии является предсердное сокращение. Предсердная экстрасистолия возникает в начале диастолы желудочков, причем на возбуждение реагирует только лишь

сокращением предсердий. И только в том случае, если желудочки вышли из рефракторной фазы, возбуждение передается и на желудочки.

После экстрасистолического сокращения наступает компенсаторная пауза, которая в зависимости от возвратного распространения гетеротропного импульса в синусный узел может быть и неполной. Распознается предсердная экстрасистолия лучше всего на электрокардиограмме. В зависимости от места возникновения импульса зубец Р может быть и отрицательным или же располагается ближе к желудочковому зубцу. При раннем появлении экстрасистолы зубец Р накладывается на предыдущий.

Пограничная экстрасистола. Внеочередное сокращение сердца, возникающее вследствие появления импульсов в атриовентрикулярном узле или пограничном пучке. Этот гетеротропный импульс вызывает одновременно или почти одновременно сокращение предсердий и желудочков. В зависимости от того, куда импульс достигает раньше, в желудочки или предсердия, получается различная электрокардиограмма.

Для пограничной экстрасистолии характерно то, что зубец Р всегда отрицательный, в силу того, что возбуждение протекает в обратном направлении. Если

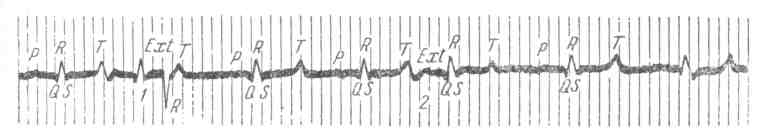

Рис. 40. Схема. Экстросистолическая аритмия: (Л—синусная; Б —предсердная; В —пограничная и Г—желудочковая).

импульсы достигают раньше предсердия, то на электрокардиограмме отрицательный зубец Р впереди желудочкового комплекса QRS. Если же импульс возникает в желудочковой части узла, то возбуждение охватывает желудочки раньше предсердий, и зубец Р в этом случае располагается за зубцом R. Если, наконец, исходной точкой возбуждения будет граница между предсердиями и желудочковыми частями проводниковой системы, то сокращение происходит одновременно и на электрокардиограмме, зубец Р сливается с зубцом R.

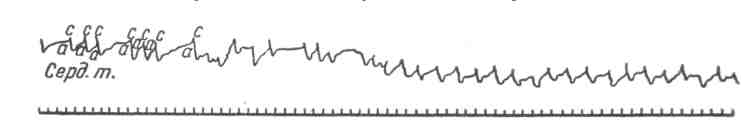

Желудочковая экстрасистолия. При этой аритмии внеочередные импульсы возникают в проводниковой системе желудочков. В этом случае сокращения предсердий отсутствуют, так как возбуждение не достигает синуса. При желудочковых экстрасистолиях компенсаторная пауза равна двум сокращениям сердца. Эта экстрасистолия доступна клиническому определению. При аускультации выслушиваются перебои сердца, появляющиеся среди нормальных, ритмически следующих один за другим сердечных тонов. При этом следом за вторым экстрасистолическим тоном следует продолжительная компенсаторная пауза.

На артериальном пульсе улавливается небольшая пульсовая волна, соответствующая внеочередным тонам, или продолжительная пауза, равная двум интервалам. Появление небольшой волны или полное отсутствие пульсовой волны на сфигмограмме объясняется тем, что желудочки не поспевают наполниться кровью; наступает экстрасистолическое сокращение и малое количество выброшенной в аорту крови дает малую пульсовую волну.

Первая пульсовая волна после желудочковой экстрасистолы обычно больше следующей. Это объясняется тем, что желудочек во время компенсаторной паузы успевает накопить больше энергии и лучше наполняется кровью. Если же экстрасистола появляется следом за нормальной, то такая экстрасистола может и не вызвать пульсовой волны совершенно, так как давление в желудочках может оказаться совершенно недостаточным для того, чтобы открыть полулунные клапаны. Желудочковая экстрасистолия определяется по записи пульса, сердечного толчка, а еще лучше по электрокардиограмме.

Рис. 41. Экстрасистолы: 1 — желудочковая; 2 — предсердная.

На сфигмограмме при ритмическом следовании зубца С временами появляются небольшие зубцы с меньшим интервалом и последующей компенсаторной паузой.

На кардиограмме малый зубец С не сопровождается зубцом А.

На электрокардиограмме перед желудочковым комплексом отсутствует предсердный зубец Р.

Желудочковый комплекс электрокардиограммы значительно изменяется в зависимости от того, где возникает раздражение, в верхушке или основании сердца, в правом или левом желудочке. Электрокардиограмма при желудочковых экстрасистолиях позволяет не только обнаружить экстрасистолы, но и место гетерогенного импульса.

Экстрасистолы различным образом сочетаются с нормальными сокращениями сердца. То они возникают совершенно беспорядочно, через различное количество сердечных сокращений, то, напротив, следуют в определенном порядке, группируются в правильные комплексы, создавая своеобразный ритм. Такого рода аритмии называются аллоритмиями. В случаях, когда за каждой нормальной систолой следует экстрасистола с последующей компенсаторной паузой, такая аллоритмия называется бигеминией. Это наиболее часто встречающаяся форма. Нормальная пульсовая волна вследствие хорошего наполнения сердца значительно больше экстрасистолической.

Пароксизмальная тахикардия. Характерным для этой аритмии является резкий переход от нормальных сокращений сердца к частым и малым сокраще-

Рис. 42. Сфигмограмма при пароксизмальной тахикардии.

ниям. Малые сокращения представляют собой сгруппированные экстрасистолы, отмечаемые на протяжении сравнительно продолжительного времени. Нормальные систолы в этом случае вытесняются совершенно, и сердце находится целиком под влиянием гетеротопных импульсов.

В отношении причины, обусловливающей возникновение экстрасистол, единства взглядов нет. Одни авторы предполагают, что всякая экстрасистола своим происхождением обязана поражению какого-либо участка проводниковой системы, т. е. миогенного происхождения. Рефлекторная экстрасистолия свойственна лишь тем животным, у которых имелось поражение сердца (миокардит, миокардоз, кардиосклероз). Другие авторы считают, что возникновение экстрасистол связано с нарушением распределения энергии возвратного нерва, которому приписываются свойства трофического нерва. Существует также взгляд, что экстрасистолия обязана своим происхождением нарушению питания кровью проводниковой системы на почве изменения кровеносных сосудов или нарушения состояния вегетативной нервной системы.

По наблюдению Домрачева, причины возникновения вентрикулярных и атриовентрикулярных экстрасистолий заключаются в органическом поражении сердечной мышцы дистрофическими или воспалительными процессами, а также недостаточном питании миокарда при артериосклерозе коронарных сосудов. Острое расширение сердца обусловливает развитие экстрасистолий за счет механического раздражения автономной системы сердца. Временные экстрасистолий могут возникать на почве отравления сердечными ядами, например наперстянкой и кордиамином. По данным Домрачева, экстрасистолий у животных являются частым проявлением нарушения ритма.

Появление редких отдельных экстрасистол свидетельствует о расстройстве сердечно-сосудистой системы, и если животным не представляется отдых, то наблюдается дальнейшее развитие этих расстройств.

Частое появление экстрасистол указывает на значительные изменения миокарда. Глубина поражения находит отражение в частоте появления экстрасистол. Исходя из этого следует считать, что при пароксизмальной тахикардии имеются значительные изменения миокарда.

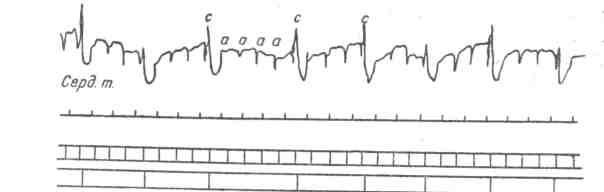

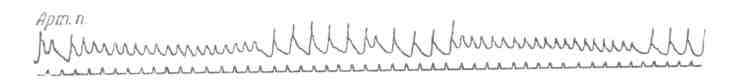

Мерцательная аритмия (трепетание предсердий, фибриляция предсердий). Для мерцательной аритмии характерно отсутствие последовательности в смене пульсовых волн, их величине и появлении пауз. Большие пульсовые волны сменяются малыми, а часть сокращений совершенно не доходит до артерий, в силу чего получается дефицит пульса. Продолжительность пауз неодинакова. Создается впечатление полной беспорядочности в работе сердца и его отделов.

Рис. 43. Схема.

Мерцательная аритмия.

Та же неровность и неправильность отмечается при аускультации сердечных тонов; наряду с громкими и сильными тонами прослушиваются слабые и очень глухие тоны. При исследовании пульса и сердечного толчка констатируется выпадение пульсовых ударов, что связано с неодинаковой степенью наполнения желудочков кровью. Однако данных аускультации сердца совершенно недостаточно для установления мерцательной аритмии. Наиболее точное представление о характере аритмии можно получить при анализе электрокардиограммы, флебограммы и записи артериального пульса. На электрокардиограмме отмечается различная продолжительность промежутков между сокращениями сердца, а на изоэлектрической линии соответствующей диастолы стоит ряд дополнительных зубцов.

На основании экспериментальных данных удалось установить, что нарушение ритма пульса обусловлено расстройством предсердий, а нарушение ритма желудочков является последствием нарушения деятельности предсердий. Расстройства сердечной деятельности при мерцательной аритмии в свете современных данных представляются в следующем виде. Сильно растянутые предсердия производят частые сокращения, в ответ на которые происходят неправильные сокращения желудочков. Количественные взаимоотношения между сокращениями предсердий и желудочков не выдерживаются. Нарушение правильности и последовательности сокращений желудочков происходит вследствие того, что к ним поступает множество раздражений различной силы. В зависимости от проводниковой системы до желудочков доходит только часть импульсов, причем не все из них могут вызывать сокращение, так как достигают желудочков в различные фазы возбудимости сердечной мышцы.

Мерцание предсердий зависит, как показали исследования, от кругового движения волны раздражения в области устья полой вены. Механизм возникновения кругового ритма объясняется следующим образом. При частых сокращениях отдельные участки мышцы предсердий переходят в состояние парциальной рефракторности (не реагируют на обычные раздражения). Если в предсердияхвозникает экстрасистола, то возбуждение, вследствие парциальной рефракторности, распространяется по предсердию извилистыми путями, по волокнам, способным к возбуждению. Когда возбуждение подойдет к месту возникновения, то путь окажется открытым для нового возбуждения, так как рефракторный период к этому времени закончится. (В мышечном кольце устанавливается

Рис. 44. Электрокардиограмма при трепетании и фибриляции предсердий.

таким образом круговой ритм.) Синусный узел при этом посылает нормальные импульсы, но они блокируются круговой волной.

Савицкий распространение круговой волны представляет несколько иначе. В нормальных условиях импульс из синуса распространяется по стенке предсердий и с разных сторон достигает атриовентрикулярного узла. Все мышечные волокна при этом одновременно вступают в фазу возбудимости, и импульс может перейти только в желудочковой части проводящих путей.

При патологических состояниях часть пучков предсердий может быть временно блокированной. Импульсы в этом случае пойдут только по части из них. В отличие от кругового пробегания волны, импульсы идут по спирали. Направление хода импульсов сравнивается с ходом намотанной на шар нити. Она пересекается на полюсах, но, сохраняя непрерывность, имеет все новое и новое направление.

Предсердия при мерцательной аритмии совсем не дают нормальных сокращений. На большое количество слабых импульсов предсердия отвечают изолированными сокращениями отдельных мышечных пучков или даже отдельных волокон, но не имеют общего сокращения. Они не расширяются и не заполняются кровью. Рентгенологически это характеризуется тем, что отсутствуют экскурсии предсердий. Электрокардиограмма дает возможность дифференцировать степень выраженности сокращения предсердий при мерцании и трепетании или их порхании.

В случаях трепетания происходит не более трехсот сокращений предсердий в одну минуту. Эти сокращения на электрокардиограмме дают мелкие, но хорошо выраженные зубцы. Предсердия в этих случаях сокращаются очень часто, и стенка их сокращается целиком. При сокращении предсердий от 300 до 600 раз в 1 минуту получаются мелкие зубчики за счет сокращения отдельных волокон.

Мерцательная аритмия может осложнять различные заболевания сердца. Ее наблюдали при пороках сердца, особенно при поражении клапанного аппарата сердца (стеноз атриовентрикулярного отверстия и недостаточность двустворчатого клапана), в связи с расширением предсердий и дистрсфическими изменениями миокарда. Мерцательная аритмия встречается у лошадей старых и среднего возраста. Она является показателем глубокой недостаточности сердечной деятельности, которая угрожает полным расстройством кровообращения. Гибель животных часто наступает неожиданно во время работы или в состоянии покоя. Причиной является паралич сердца.

Альтернирующий пульс (Pulsus alternans). Аритмия характеризуется закономерным чередованием нормальных и малых волн пульса, с сохранением нормальных интервалов между ними. Альтернирующий пульс при пальпации определяется только в случаях, когда имеется значительная разница в величине волн. Если эта разница невелика, то на Arteria maxillaris эта аритмия не обнаруживается. У лошадей альтернирующий пульс лучше определять по Arteria abdominalis, пульсация которой дает более отчетливое представление.

Объективно альтернирующий пульс устанавливается при помощи сфигмографии. Изменение высоты зубцов при сохранении ритмичности следования пульсовых волн является характерным для этой аритмии. Электрокардиограмма и флебограмма при установлении этой аритмии не используются.

Рис. 45. Сфигмограмма при альтернирующем пульсе.

В основе появления альтернирующего пульса лежит расстройство сократительной способности сердечной мышцы на почве серьезного повреждения, с ослаблением сократительной способности. Эта аритмия появляется тогда, когда сердечная мышца работает с непосильной нагрузкой или когда больное сердце работает из последних сил.

Экспериментально эта аритмия получена при отравлении животных БОВ, а также сердечными ядами, действующими гиподинамически, например аконитином, глиоксиловокислым натрием.

Клинически альтернирующий пульс наблюдался при склерозе сердца и при высоком кровяном давлении. У старых лошадей с явлениями выраженного кардиосклероза Домрачев отмечал вскоре после тяжелой работы признаки слабости сердца в связи с ограниченным запасом его сил.

Для дифференциальной диагностики необходимо отличать альтернирующий пульс от экстрасистолической бигеминии—Pulsus pseudoalternans. При этой аритмии также после нормальной пульсовой волны имеется более слабая и низкая волна. Но в отличие от истинного альтернирующего пульса, после каждого малого удара наблюдается компенсаторная пауза, равная двум сокращениям.

В основе аритмии лежит кардиосклероз и кардиомиопатия.