- •Теоретические основы клинической диагностики

- •Понятие о симптомах болезни

- •Понятие о диагнозе заболевания

- •Прогноз или диагноз течения и исхода болезни

- •История болезни

- •Общая диагностика

- •Регистрация животного

- •Данные о наследственности

- •Обхождение с животными при исследовании

- •1) Голову делят на лицевую и черепную части.

- •Выстукивание, перкуссия

- •Измерение температуры тела

- •Специальные методы исследования

- •Определение темперамента

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Типы конституции

- •Клиническое значение типов конституции

- •У лошади.

- •Исследование кожи

- •Физиологические и патологические свойства кожи

- •Симптоматология первичных заболеваний кожи

- •Исследование лимфатических узлов и сосудов

- •Анатомо-физиологические данные

- •Осмотр и пальпация области сердца

- •Сердечный толчок

- •Перкуссия сердца

- •Аускультация сердца

- •Экстракардиальные шумы

- •Нарушение ритма сердечной деятельности

- •Графические методы исследования

- •Экстракардиальные нарушения ритма

- •Интракардиальные нарушения ритма

- •Исследование пульса

- •Качественные изменения пульса патологического характера

- •Исследование вен

- •Важнейшие симптомы при заболевании сердечно-сосудистой системы

- •4. Синдром поражения перикарда. Для сухого перикардита характерны шум трения перикарда и болевая реакция на давление в области сердца. Шумы синхронны с деятельностью сердца.

- •Исследование органов дыхания

- •Анатомо-физиологические данные

- •Исследование верхнего отрезка дыхательных путей

- •Исследование придаточных полостей носа

- •Кашель и его клиническое значение

- •Осмотр грудной клетки

- •Пальпация грудной клетки

- •Перкуссия грудной клетки

- •Аускультация грудной клетки

- •Основные шумы дыхания

- •Придаточные шумы дыхания

- •Пробный прокол грудной клетки

- •Пневмография

- •Определение функциональной способности легких

- •Важнейшие симптомы при заболевании аппарата дыхания

- •1. Синдром воспалительной инфильтрации слизистой оболочки носа.

- •Исследование органов пищеварения

- •Физиологическая функция аппарата пищеварения

- •Исследование приема корма и воды

- •Исследование верхнего отрезка пищеварительного аппарата

- •Исследование зоба у птиц

- •Исследование преджелудков у жвачных

- •Исследование желудка у лошади

- •Исследование желудочного содержимого у лошади

- •Исследование желудка мелких животных

- •Исследование кишечника

- •Исследование кишечника жвачных животных

- •Исследование кишечника у лошади

- •Исследование кишечника у мелких животных

- •Дефекация и ее расстройства

- •Исследование фекалий

- •Исследование транссудатов и экссудатов

- •Важнейшие симптомы при заболевании органов пищеварения

- •2. Синдром поражения глотки. Кардинальными симптомами являются затрудненное глотание, пустые глотательные движения, болезненность и при- пухание области глотки.

- •Исследование печени

- •Патология мочеотделения

- •Методика исследования почек

- •Определение функциональной способности почек

- •Исследование мочевых путей

- •Исследование мочи

- •Физические свойства мочи

- •Химическое исследование мочи

- •Определение углеводов

- •Организованные осадки в моче

- •Неорганизованные осадки в моче

- •Важнейшие симптомы при заболеваниях мочевых органов

- •Половые органы самок

- •Важнейшие симптомы поражения половых органов

- •Исследование нервной системы

- •Общая характеристика нервной системы

- •Нервная система птиц

- •Расстройства поведения животных

- •Непроизвольные движения и вынужденные положения

- •Исследование черепа и позвоночника

- •Исследование органов чувств (анализаторов)

- •Исследование кожной и глубокой чувствительности

- •Исследование двигательной сферы

- •Движение и его расстройство

- •4. Походка (произвольные движения). Для изучения произвольных движений необходимо внимательно наблюдать за движениями животного как с

- •Рефлексы и их расстройства

- •Вегетативная (висцеральная) нервная система

- •-Рабочие органы-

- •Методика исследования

- •Зоны кожной чувствительности

- •Нервная трофика нервные дистрофии

- •Спинномозговая жидкость и ее диагностическое значение

- •Важнейшие симптомы при заболевании нервной системы

- •2. Синдром поражения спинного мозга. При поражении спинного мозга характерны мышечная атрофия, атония, арефлексия, реакция перерождения и диссоциированный тип расстройства чувствительности.

- •Исследование крови

- •Анатомо-физиологические данные

- •Общая характеристика крови

- •Техника получения крови и костного мозга

- •Резистентность эритроцитов у здоровых животных

- •Подсчет форменных элементов крови

- •Техника приготовления мазков

- •Лейкоциты

- •Изменения лейкоцитарной формулы

- •Изменение количества лейкоцитов

- •Патологические изменения протоплазмы и ядра лейкоцитов

- •Учение шиллинга о лейкоцитозе в свете[неврогенной теории

- •Определение лейкоцитарного и гематологического профиля

- •Сетка для гематологического профиля лошади (по Домрачеву)

- •Основы клинического использования картины крови

- •Определение функциональной способности кроветворных органов

- •Важнейшие симптомы заболевания системы крови

- •Исследование селезенки

- •Специфические методы исследования

- •Туберкулинизация

- •Аллергическая диагностика паратуберкулеза

- •Маллеинизация

- •Аллергическая диагностика бруцеллеза

- •Ветеринарная диспансеризация

- •3. Изучение внешней среды, окружающей животных: а) изучение истории развития хозяйства и животноводства, в частности;

- •Общая часть

- •Специальная часть

Выстукивание, перкуссия

(Percussio)

Исследование посредством постукивания, с оценкой возникающих при этом звуков, носит название перкуссии.

Перкуссия как метод была предложена в 1761 г. венским врачом Л. Ауэн-бруггером. В течение 47 лет открытие Ауэнбруггера считалось не имеющим практического значения. В 1808 г. Корвизар перевел работу Ауэнбруггера на французский язык и снабдил ее соответствующими примечаниями. После этого перкуссия получила широкое распространение. Дальнейшее усовершенствование и укрепление метода связано с многочисленными работами ряда ученых и практиков.

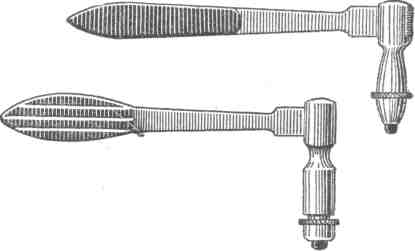

Из авторов, много потрудившихся над усовершенствованием перкуссии, следует назвать Пиорри (1827), изобретателя плессиметра (от греческого Plesso— ударяю и metron—мера) и Бэри, предложившего перкуссионный молоточек, в дальнейшем усовершенствованный Винтрихом (1841).

В ветеринарной практике перкуссия была применена в 1824 г. Дюпуа из Альфора. Усовершенствована И. Мареком, который предложил ряд теорий, объясняющих происхождение перкуссионного звука в норме и при патологических состояниях.

Техника перкуссии. Различают перкуссию посредственную и непосредственную.

Непосредственная перкуссия, предложенная творцом этого метода Ауэнбруггером, в настоящее время имеет лишь незначительное применение. Она производится согнутым указательным или средним пальцем руки, которым наносится короткий удар по подлежащей ткани. Звук в этом Случае получается очень слабый, и определение свойств этого звука представляет значительные затруднения. При исследовании грудной клетки животных этот метод совершенно вытеснен посредственной перкуссией. И только при исследовании лобной и челюстной пазух непосредственная перкуссия применяется с успехом и по настоящее время. Непосредственная перкуссия может быть использована при пальпаторной перкуссии, когда необходимо получить не только звуковое представление об исследуемом органе, но и осязательное впечатление. Посредственная перкуссия может быть двух видов: дигитальная и инструментальная.

Дигитальная перкуссия производится ударом пальца по пальцу. Указательный или средний палец правой руки используется в качестве перкуссионного молоточка. Средний и указательный пальцы левой руки плотно накладываются на соответствующую часть тела животного, в то же время остальные пальцы разводятся в стороны и не соприкасаются с поверхностью тела. Согнутым пальцем правой руки наносятся короткие удары по тыльной стороне пальца-плессиметра. Удар должен быть коротким и отрывистым и производится исключительно движением руки в суставе кисти. Задана пальца-плессиметра, так же как и плессиметра, сводится к уменьшению распространения звука по поверхности и увеличению его распространения вглубь. Если при непосредственной перкуссии под ударом пальца образуется вдавление в мягких частях и энергия перкутирующего пальца частично теряется, то при посредственной дигитальной перкуссии палец-молоточек отскакивает от пальца-плессиметра. Вся энергия при ударе пальцем по пальцу уходит в глубину и получается более громкий перкуторный звук. Наконец, плессиметр предохраняет кожу от болевых ощущений во время исследования.

Положительной стороной дигитальной перкуссии является то, что врач не ставится в зависимость от инструмента и быстрее приучает свое ухо к звуковым оттенкам, которые получаются при перкуссии. У длинношерстных животных пальцем-плессиметром легче раздвигать шерсть и плотнее прикладывать палец к коже животного. При дигитальной перкуссии звуковое впечатление сочетается с осязательным. Возможность определить сопротивление подлежащей ткани и малая модификация звука представляют значительные преимущества перед другими методами. Этим и следует объяснить то, что в медицинской практике врачи перкутируют преимущественно пальцем по пальцу. Этот метод имеет значение и при обучении начинающих.

К недостаткам дигитальной перкуссии относится сравнительно малая интенсивность звука, болезненность пальца-плессиметра при многократных исследованиях и невозможность плотно прикладывать палец на некоторых участках грудной клетки.

В ветеринарной практике дигитальная перкуссия с успехом может применяться при исследовании мелких животных и молодняка крупных животных. Что касается взрослых лошадей и крупного рогатого скота, то при исследовании их предпочтительнее инструментальная перкуссия. Дигитальная перкуссия у крупных животных может проводиться только в тех случаях, когда нет под руками инструментария или когда необходимо провести более точную локализацию изменений звука.

Инструментальная перкуссия производится с помощью перкуссионного молоточка и плессиметра. Перкуссия пальцем по плессиметру не нашла широкого применения. Наиболее распространенным методом является перкуссия молоточком по плессиметру.

В качестве плессиметра употребляются различной формы и величины пластинки, изготовленные из металла, дерева, кости и пластмассы. Форма плес-симетра может быть круглой, овальной, четырехугольной, в виде пластинки с загнутыми ушками и в виде козьей ножки. Плессиметры с ушками и в виде козьей ножки удобны в том отношении, что они позволяют плотно прижимать их к поверхности тела. Положительной стороной их является также и то, что они портативны и прочны.

Перкуссионный звук в значительной степени зависит от качества плессиметра. При выборе плессиметра необходимо руководствоваться тем, чтобы его можно было использовать для всех животных. Наиболее пригодными являются узкие плессиметры, в виде пластинки толщиной не больше 2 мм. Плессиметр должен быть твердым и эластичным. Он должен мало сжиматься и быстро возвращаться к первоначальной форме. Потеря энергии перкуссионного молоточка в этом случае будет меньше. Рекомендуют плессиметры из кости и твердого каучука. Хороший звук получается при использовании деревянных плессиметров. Плессиметры из металла и стекла, по мнению Марека, менее пригодны, так как они дают сильный собственный звук. Менее желательны гуттаперчевые плессиметры, так как они легко сжимаются, вследствие чего уменьшается проникновение звука вглубь.

![]()

Рис. 2. Плессиметры.

Рис. 3—4. Перкуссионные

молоточки.

Перкуссионный молоточек для мелких и крупных животных отличается весом. Если для перкуссии мелких животных используются молоточки малого веса, то для крупных—среднего или большого веса. Молоточек среднего веса, от 60 до 100 г, может быть использован для перкуссии как средних, так и крупных, жирных животных, а молоточек весом от 200 до 400 г, хотя и используется при перкуссии крупных и жирных животных, но особых преимуществ не имеет по сравнению с молоточками среднего веса.

При выборе перкуссионного молоточка существенное значение имеет резинка. Назначение этой резиновой подушечки сводится к тому, чтобы ослабить собственный звук инструмента. Необходимо учесть, что твердые резинки дают почти металлический звук, который, присоединяясь к звуку тканей, сильно его изменяет, затрудняя тем самым его оценку. Слишком мягкая резинка ослабляет удар и создает шлепающие шумы. Лучшей принято считать резинку средней упругости с закругленным концом. Такая резинка дает звук лучшего качества. Рукоятка молоточка может быть металлической или деревянной и должна отвечать только требованиям удобства фиксации ее в руке.

Инструментальная перкуссия хороша тем, что она вызывает более значительные и глубоко идущие сотрясения перкутируемых частей, а поэтому особенно пригодна для исследования крупных и жирных животных. Эта перкуссия производится следующим образом: плессиметр плотно прижимается к исследуемой части тела левой рукой. Перкуссионным молоточком, зажатым в правой руке, наносят короткие отрывистые удары. Рукоятка молоточка должна быть слегка подвижна, а движения руки производятся только кистью. Только в этом случае возможно отскакивание молоточка от плессиметра.

Сила удара перкуссионным молоточком необходимо изменять в зависимости от толщины грудной клетки и целей перкуссии. Перкуссия хорошо упитанных животных требует более сильного удара и дает лучший эффект при использовании металлических плессиметров; напротив, перкуссия грудной клетки слабо упитанных животных производится с меньшей силой и с использованием плессиметров костяных или деревянных. Сила удара изменяется также и в случаях расположения фокусов на неодинаковой глубине. При обнаружении поверхностно расположенных фокусов применяется слабая перкуссия, а поражения глубоколежащие распознаются только при использовании сильной перкуссии. Получение чистого, не модифицированного, звука предполагает плотное прилегание плессиметра к коже животного. При неполном соприкосновении значительная прослойка воздуха между плессиметром и поверхностью тела изменяет перкуссионный звук, придавая ему тимпанический оттенок.

При перкуссии ухо должно находиться на одном уровне с плессиметром. Для этого приходится придавать необходимое положение своему телу. Лучше всего перкутировать грудную клетку на стоящем животном и только в вынужденных случаях перкуссия проводится на животном, находящемся в лежачем положении. Удары перкуссионным молоточком или пальцем должны наноситься перпендикулярно плоскости плессиметра. При косом ударе молоточка получается тимпанический оттенок перкуссионного звука.

Наиболее удачной перкуссия получается в небольшом, закрытом помещении, если животное находится на середине этого помещения. Звук в этом случае получается более ясным и чистым, так как он усиливается благодаря воздушному столбу и отражениям звуковых волн от стен помещения; на открытом воздухе нет ни резонанса, ни отражения звуковых волн и, кроме того, мешают посторонние шорохи и шумы. Перкуссия, проведенная на открытом воздухе, требует нередко проверки ее в закрытом помещении.

Различают перкуссию стоккато и легато. Перкуссия стоккато производится отрывистыми, короткими ударами молоточка, моментально отскакивающего от поверхности плессиметра. Этот вид применяется для выявления патологических изменений в органах. Перкуссия легато, напротив, требует ленивых движений, с задержкой перкуссионного молоточка на плессиметре. Она используется для топографических исследований.

Перкуссия легкой силы обеспечивает более точное разграничение органов и более легкое установление их границы. При разграничительно-топографической перкуссии удар должен быть коротким, легким, а поверхность удара должна быть малой. Для этой цели в медицинской практике применяется перкуссия по Плешу, которая заключается в том, что палец-плессиметр сгибают в первом интерфаланговом суставе под прямым углом и кончик пальца накладывают на поверхность. При таком положении пальца-плессиметра площадь перкуссии значительно сокращается.

Гольдшейдер предлагает перкутировать по согнутому пальцу стеклянной палочкой и настолько слабо, чтобы звук улавливался только в местах, где под пальцем-плессиметром находится ткань, содержащая воздух. Этот способ называется перкуссией на пороге звукового восприятия.

Наилучший метод перкуссии должен удовлетворять следующим требованиям.

Препятствовать распространению вибраций по поверхности грудной клетки.

Облегчать доступ к исследуемому органу плессиметра и молоточка, уменьшая толщину грудной или брюшной стенки.

3. Выявлять только тот орган, который интересует в данный момент.

Первое условие может быть выполнено применением несильной перкуссии на ограниченном месте; второе осуществляется оттягиванием кожи с подкожной клетчаткой в сторону и третье отграничением интересующего органа от соседних органов. При сравнительной перкуссии необходимо выбирать симметричные места на грудной клетке и сравнивать ребро с ребром, межреберье с межреберьем и стараться перкутировать в одинаковые фазы дыхания.

Перкуссия, как и всякий другой метод исследования, требует постоянного упражнения и известного опыта. Необходимо тщательно соблюдать условия и основные правила перкуссии. Для правильного понимания различных вариаций в изменении звука при перкуссии следует не только освоить технику перкуссии, но и производить исследования различных животных с учетом возраста и строения грудной клетки, а также изучать перкуссионные звуки, получаемые у здорового и больного животного.

Теория перкуссии. Перкуссия в физическом смысле представляет толчок, который вызывает колебания материальной среды. Возникающие при этом звуковые волны проходят ряд сред, трансформируются в зависимости от степени эластичности последних и улавливаются нашим ухом как звук (ухо-приемник).

Опыты показали, что даже при сильной перкуссии область распространения звука по поверхности не превышает 2,5 см, а в глубину—до 7 см. Если учесть, что толщина грудной стенки равняется 3—4 см, то перкуссионный удар проникает на глубину 3—4 см в толщу легкого, т. е. позволяет выявлять изменения только в участках, расположенных поверхностно. У крупных животных фокусы, расположенные в глубине легкого, перкуссией обнаружить не удается.

По классификации Шкода, качественные различия звуков, получаемых при перкуссии различных органов и тканей, разделяются на следующие основные типы.

Ясный или громкий Полный или продолжительный Высокий Тимпанический |

Тупой (притуплённый) или тихий Пустой или короткий Низкий 1 Нетимпанический |

Полный или продолжительный Пустой или короткий

Высокий Низкий

Тимпанический

Нетимпанический

Эти основные типы перкуссионного звука могут комбинироваться; тимпанический звук может быть высоким и низким, громкий в то же время может быть полым и продолжительным, а тихий может быть коротким и пустым и т. д.

Качественные разнообразия звука зависят преимущественно от воздушности органа. Тела, лишенные воздуха, при перкуссии дают очень короткий и тихий звук, который называется пустым или тупым. При перкуссии органов, содержащих воздух, звук получается продолжительным и громким. Степень ясности звука в этом случае зависит не только от воздушности органа, но и от силы перкуссионного удара, напряжения стенок и толщины грудной или брюшной стенки. Ясный звук может быть тимпаническим и нетимпаническим (атимпаническим). Это зависит от числа колебаний, образующих звук. Разницу создает наше собственное ухо. Уловить высоту атимпанического звука, определить его низкий звук ухо не в состоянии, в то время, как в тимпаническом звуке ясно различается высота звука и его тоновой характер.

По свойствам появляющихся звуков этот метод позволяет судить о физическом состоянии исследуемых органов, т. е. о большем или меньшем содержании в них воздуха. Что касается заключения об анатомических и патологических изменениях, которые делаются на основании перкуссии, то здесь учитываются и сопоставляются не только данные перкуссии, но и сведения, полученные другими методами.

Перкуссия является самым трудным физическим методом исследования, требующим наибольшей тренировки. Это объясняется тем, что самому исследователю приходится извлекать звуки, выслушивать и оценивать их, быть одновременно активным и пассивным и объективно оценивать то, что слышишь.

Выслушивание, аускультация

(Auscultatio)

При аускультации выявляются звуки, естественно возникающие в организме, в отличие от перкуссии, где изучаются звуки, вызываемые искусственно. По свойству звуков, выявляемых при аускультации, судят о физическом состоянии функционирующего органа.

Аускультация была известна в глубокой древности. Так, Гиппократ слышал шум плеска при экссудативном плеврите. Об аускультации упоминает в своих сочинениях греческий врач Аритея; в XVII столетии аускультацией занимался Гук, но истинным творцом аускультации, научно обосновавшим этот метод исследования в медицинской практике, является Р. Леннек (1816). Леннек впервые изготовил из бумаги примитивный стетоскоп и попытался объяснить происхождение звуковых явлений. После Леннека аускультацией занимались многие исследователи и особенно Шкода. В ветеринарную практику аускультация была введена Дюпуа. Подведением физических законов под аус-культативные явления в ветеринарной практике занимался И. Марек.

В 1824 г. Рымкевич и Очановский опубликовали две работы, посвященные методу аускультации. С этого времени метод аускультации вводится в клиническую практику, но неотъемлемой частью исследования больного аускультация становится только в 60-х годах XIX века в клиниках С. П. Боткина и Г. А. Захарьина.

Колебательные движения, возникающие в работающем органе, распространяются в виде волн и улавливаются ухом или микрофоном (приемник). Звуки, воспринимаемые ухом, представляют собой сочетание основного тона с обертонами. Частота колебаний определяет высоту тона, который бывает тем ниже, чем меньше эта частота.

Возникшие звуковые волны распространяются на соседнюю среду, причем часть волн отбрасывается, а часть распространяется в этой среде. Чем эластичнее будет среда, тем больше будет волн распространенных и меньше отраженных и, наоборот. Но и независимо от среды часть волн теряется. Следовательно, при аускультации характер первичного звука будет меняться в зависимости от количества сред, через которые проходят звуковые волны от источника их возникновения (передатчика) до приемника (ухо, микрофон).

Различают два вида аускультации: непосредственную, путем приложения уха к телу животного, и посредственную—при помощи различного рода приборов. Каждый из этих методов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В связи с этим неоднократно дискуссировался вопрос о том, какому методу аускультации следует отдать предпочтение.

Положительной стороной непосредственной аускультации является то, что звук не ослабляет и не изменяет своих свойств. Широкая поверхность ушной раковины позволяет собирать звуки с широкой поверхности грудной клетки, что значительно ускоряет исследование. Кроме того, при непосредственной аускультации легче устраняются побочные явления (звук трения шерсти).

Положительной стороной посредственной аускультации является то, что она гигиеничнее. Это имеет значение при исследовании животных грязных, больных заразными заболеваниями, с поражением кожи, а также злых и строптивых животных. Эта аускультация дает возможность исследовать животное в любом положении, что важно при осмотре больных, лежащих на боку, когда непосредственной аускультации доступна только одна половина грудной клетки. Такая аускультация дает возможность точно локализовать аускультатив-ные феномены и меньше утомляет исследователя.

Несмотря на положительные стороны непосредственной аускультации, предпочтение необходимо отдать исследованию с помощью приборов. При некоторых исследованиях можно рекомендовать пользоваться обоими методами.

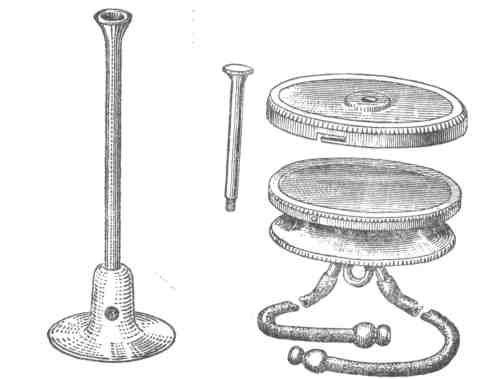

При посредственной аускультации используются твердые и мягкие стетоскопы и мягкие фонендоскопы. Твердые стетоскопы хорошо проводят звук, но использование их в ветеринарной практике весьма ограничено, так как они не дают возможности исследовать животное в любом положении, скользят по шерсти и заставляют врача придавать неудобные положения своему телу в момент исследования, что утомляет и сильно затрудняет работу. Мягкие стетоскопы, из которых лучшим является биуральный стетоскоп Филатова, позволяют производить исследование пациента в положении, удобном для врача. Однако широкого применения в ветеринарной практике они не получили, потому что сильно ослабляют и модифицируют звук. С модификацией звука и его ослаблением особенно приходится считаться у лошади. У лошади звук, получаемый при дыхании, отличается малой интенсивностью, а искусственное усиление дыхания связано с известными затруднениями. Исследование лошадей беспокойных, при непрерывном сокращении подкожных мышц и шорохе шерсти, а также животных упитанных и имеющих бочкообразную грудную клетку, становится совершенно невозможным.

Рис. 5. Стетоскоп

Рис. 6. Фонендоскоп Бацци

Траубе.

и

Бианки.

Приборы, усиливающие звук вследствие резонанса, называются фонендоскопами. Лучшим фонендоскопом для ветеринарной практики является предложенный Бацци и Бианки. Сочетая преимущества гибкого стетоскопа с хорошей слышимостью, этот фонендоскоп получил широкое распространение и особенно при исследовании лошади. Фонендоскоп Бацци и Бианки позволяет производить исследование в любом положении животного и на любом участке тела, дает возможность исследовать беспокойных животных. Некоторое усиление звука мотических исследованиях, так же как и некоторая модификация звука. По сравнению со стетоскопом фонендоскоп собирает звуки с большей поверхности грудной клетки.

Для демонстрации больных и для контроля студентов в период обучения М. И. Маточкин сконструировал полиуральный фонендоскоп, который представляет собой модификацию фонендоскопа Бацци и Бианки. С помощью специальных тройников на фонендоскопе увеличивается количество отводящих трубок, что дает возможность выслушивать сердце или определенные

участки легкого одновременно несколькими лицами. Конструкция полиурального фонендоскопа Маточкина чрезвычайно проста, и при наличии тройников любой фонендоскоп может быть превращен в полиуральный.

А. В. Синев для демонстрации больных рекомендует использовать стетоскоп Баульса с 10—12 отводящими трубками. Однако следует отметить, что полиуральный стетоскоп Баульса не нашел широкого распространения и не изготовляется в массовом масштабе.