- •2. Водоотведение населенных мест (сети и станции очистки)

- •Определение начальной глубины заложения дождевой сети

- •2.5. Особенности расчета общесплавных и полураздельных сетей водоотведения и разделительных камер.

- •6 Канализационные выпуски сточных вод: классификация, устройство, порядок расчета.

- •Металлический оголовок с бетонным заполнением 1- металлический кожух, 2- бетонное заполнение, 3- выпускное отверстие, 4-булыжная отмостка

- •Отстойники осветлители-перегниватели .

- •11. Схемы работы, область применения, принцип действия и порядок расчета горизонтальных, радиальных и двухъярусных канализационных отстойников.

- •Интенсификация работы отстойников.

- •Достоинства и недостатки, технологические схемы преаэраторов и биофлокуляторов.

- •Тонкослойные отстойники.

- •Основные сбои в работе по и методы их обнаружения и устранения. Эксплуатация по.

- •Повышение эффективности работы вторичных отстойников:

- •ТЕхн.Схемы (у меня нет Яковлева,оставила эти,в нете другие ужасные и некрасивые)

- •2.РН(оптимум 7-8),

- •3.Температура(оптимум 20-28градусов)

- •2.16 Биологические фильтры: классификация, схемы работы, принцип расчета. Материалы загрузки, дозирующие устройства, оросительные системы.

- •2.18 Биологическая очистка и доочистка сточных вод в естественных условиях (поля фильтрации, биологические пруды, гидроботанические площадки): устройство, эффективность работы, область применения.

- •Вопрос 19.

- •Механический(импеллерный)

- •Барботажный метод

- •Электрический. Распространен.

- •Напорный. Распространен.

- •Биологический.

- •Химический.

- •20Доочистка сточных вод от взвешенных веществ на фильтрах и на гидроботанических площадках: технологические схемы, схемы зернистых фильтров, расчеты сооружений доочистки, эффективность доочистки.

- •21. Очистка св объектов малой канализации: технологические схемы, устройство сооружений, принцип работы, производительность, эффективность и порядок расчета.

- •22.Состав и свойства осадков сточных вод. Классификация осадков, технологические схемы обработки осадков, исходя из их основных свойств.

- •23. Уплотнение осадков: классификация, схемы сооружений и аппаратов различных типов, их место в технологической схеме станции очистки сточных вод. Расчет флотационных и гравитационных илоуплотнителей.

- •Горизонтальный (а) и вертикальный (б) флотационные уплотнители:

- •Усовершенствование традиционной технологии сбраживания в одноступенчатом метантенке

- •Кондиционирование осадков: определение и классификация методов. Применяемые реагенты и присадки. Устройство, принцип работы и область применения установок термического кондиционирования осадков.

- •Реагентная обработка осадков и введение присадок

Повышение эффективности работы вторичных отстойников:

Гориз отстойник: улучшение скребкового механизма; поворачивающийся трубопровод для сбора нефтепродуктов, тонкослоыные модули перед приямком

Вертикальный отстойник: тонкослойные модули

Радиальный: тонкослойные модули + ферма со скребковым механизмом по дну отстойника и колесо на котором крутится ферма не как у поезда, а как на машинах (с шиной) + на ферме сгребатели снега какие-то.

2-13 Классификация биохимических процессов деструкции загрязняющих веществ СВ, суть процессов и экономическая оценка их применимости. Основные принципы очистки СВ в аэротенках и основные характеристики активного ила. Регенераторы активного ила.См. в тексте ЗАМЕНИЛА!посмотри

Биологические методы очистки сточных вод основываются на естественных процессах жизнедеятельности микроорганизмов.

Микроорганизмы обладают особыми свойствами, из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей очистки:

1.способность потреблять в качестве источников питания самые разнообразные органические (и некоторые неорганические) соединения для получения энергии и обеспечения своего функционирования.

2.свойство быстро размножаться. В среднем число бактериальных клеток удваивается через каждые 30 мин.

3. Способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия содержавшихся в ней загрязнений.

В живой клетке непрерывно и одновременно протекают два процесса - распад молекул и их синтез, составляющие в целом процесс обмена веществ - метаболизм. Иными словами, процессы деструкции потребляемых микроорганизмами органических соединений неразрывно связаны с процессами биосинтеза новых клеток, различных промежуточных или конечных продуктов, на проведение которых расходуется энергия, получаемая клеткой в результате потребления питательных веществ. Источники питания для микроорганизмов являются углеводы, жиры, белки, спирты и т.д., которые могут расщепляться ими либо в аэробных или в анаэробных условиях. Значительная часть продуктов микробной трансформации может выделяться клеткой в окружающую среду или накапливаться в ней. Весь цикл взаимоотношений клетки с окружающей средой в процессе изъятия из нее и трансформации питательных веществ определяется и регулируется соответствующими ферментами (эндоферменты и экзоферменты). Ферменты локализуются в различных субстратах, и выделяются на поверхность клетки или в окружающую среду.

Современные воззрения на процессы биохимического изъятия и окисления органических соединений основываются на двух кардинальных положениях теории ферментативной кинетики:

фермент и субстрат вступают во взаимодействие друг с другом, образуя фермент-субстратный комплекс, который в результате одной или нескольких трансформаций приводит к появлению продуктов, которые не встречают энергетических препятствий для усвоения их клеткой.

независимо от характера соединений и количества этапов в ходе ферментативной реакции, катализируемой ферментом, в конце процесса фермент выходит в неизменном виде и способен вступать во взаимодействие со следующей молекулой субстрата. Иными словами, уже на этапе изъятия субстрата клетка взаимодействует с субстратом с образованием относительно непрочного соединения, называемого "фермент-субстратным комплексом". С каждой молекулой фермента (а точнее, с каждым её каталитическим центром) реагирует одна молекула субстрата, причем реакция носит обратимый характер:

Е+S↔ES

где Е - фермент (энзим); S - субстрат; ES - субстрат-ферментный комплекс.

Являясь промежуточным соединением, этот комплекс подвергается дальнейшим ферментативным преобразованиям. В простейшем случае в результате трансформации комплекса образуется продукт реакции - Р и незатронутый реакцией фермент Е, т.е.

E+S↔ES →E+P

Чаще всего распаду комплекса предшествует его химическое преобразование (активирование), которое составляет ещё одну (или несколько) промежуточную стадию (стадий), что выражено уравнением Михаэлиса-Ментен.

E+S↔ES→ES' →E+P

Ферменты делятся на шесть классов по характеру реакций, катализирующих:

окислительные и восстановительные процессы;

перенос различных химических групп от одного субстрата к другому;

гидролитическое расщепление химических связей субстратов;

отщепление от субстрата химической группы или присоединение таковой;

изменение в пределах субстрата;

соединение молекул субстрата с использованием высокоэнергетических соединений

Классификация процессов деструкции:

Процессы биохимического окисления у микроорганизмов делят на три группы в зависимости от конечного числа электронов, которые отщепляются от субстрата:

Если акцептором (объект, получающий (принимающий) что-либо от другого объекта, называемого донором) является кислород, то этот процесс называют клеточным дыханием. Аэробная диссимиляция субстрата - углеводов, белков, жиров является многостадийным процессом, включающим первоначальное расщепление сложного углеродсодержащего вещества на более простые единицы, подвергающиеся, в свою очередь, дальнейшей последовательной трансформации. В условиях аэробного метаболизма около 90% потребляемого кислорода используется на дыхательный путь получения энергии клетками микроорганизмов.

если акцептор водорода органическое вещество, то процесс окисления называют брожением. Брожение является процессом неполного расщепления органических веществ, преимущественно углеводов в условиях без кислорода, в результате которого образуются различные промежуточные частично окисленные продукты, такие как спирт. До 97% органического субстрата может превращаться в такие побочные продукты и метан.

если акцептором водорода является неорганическое вещество типа нитратов, сульфатов и пр., то процесс называют анаэробным дыханием, или просто анаэробным. Ферментативное анаэробное расщепление белков и аминокислот называют гниением.

Из-за малого выхода энергии при бродильном типе метаболизма, осуществляющие его микробиальные клетки должны потреблять большее количество субстрата, чем клетки, получающие энергию за счет дыхания, что объясняет более эффективный рост клеток в аэробных условиях по сравнению с анаэробными.

Экономическое обоснование: По расчетам некоторых специалистов, при концентрации растворенных органических загрязнений, оцениваемых показателем БПКполн до 1000 мг/л наиболее выгодно применение аэробных методов очистки. При концентрациях БПКполн от 1000 до 5000 мг/л экономические показатели аэробных и анаэробных методов будут практически одинаковыми. При концентрациях же свыше 5000 мг/л более целесообразным будет применение анаэробных методов. Однако, при этом следует принимать во внимание не только концентрацию загрязнений, но и расходы сточных вод, а также тот факт, что анаэробные методы приводят к образованию таких конечных продуктов, как метан, аммиак, сероводород и др. и не позволяют получить качество очищенной воды, сопоставимое с качеством очистки аэробными методами. Поэтому при высоких концентрациях загрязнений применяется сочетание анаэробных методов на первой ступени (или первых ступенях) очистки и аэробных методов на последней ступени очистки.

Принципы осв в аэротенках и показатели АИ:

В аэрационных сооружениях микробиальная масса пребывает во взвешенном в жидкости состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой скопления микроорганизмов, простейших и более высокоорганизованных представителей фауны (черви, личинки насекомых), а также водных грибов и дрожжей. Этот биоценоз организмов, развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, содержащихся в сточной воде, получил название активного ила. Доминирующая роль в нем принадлежит различным группам бактерий - одноклеточным подвижным микроорганизмам, способным не только извлекать из воды растворенные и взвешенные в ней органические вещества, но и самоорганизовываться в колонии — хлопья, сравнительно легко отделимые затем от очищенной воды отстаиванием или флотацией. Размер хлопьев зависит как от вида бактерий, наличия и характера загрязнений, так и от внешних факторов — температуры среды, гидродинамических условий в аэрационном сооружении и пр.

Хлопьеобразующая способность активного ила зависит главным образом от наличия питательных веществ: при слишком высоком их содержании происходят рассеивание колоний; при их недостатке, размеры хлопьев ила уменьшаются и ухудшаются его седиментационные свойства. Бактерии имеют такую высокую скорость воспроизводства, что в условиях избыточного питания и отсутствия внешних сдерживающих их рост факторов 1 мг бактерий за 1 сут может привести к образованию десятков тонн живой микробиальной массы. Собственно на этой способности к быстрому размножению и, следовательно, высокой скорости потребления питательных веществ и основано использование биологических методов очистки сточных вод.

Роль других микроорганизмов и простейших в активном иле заключается в поддержании определенного равновесия видового и количественного состава ила, хорошо приспособленного к тем или иным условиям, господствующим в аэрационном сооружении, а также полноты протекания биохимических превращений, которым подвергаются органические соединения.

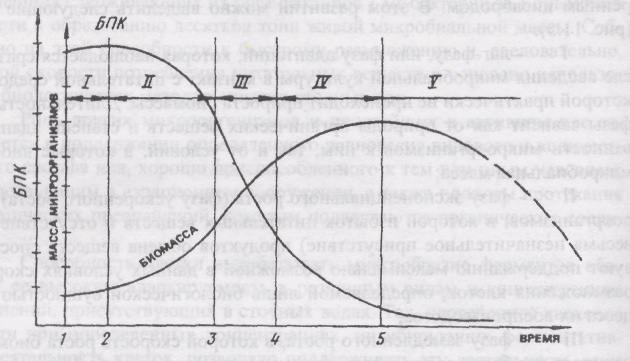

График характеризующий принципы биологической очистки картинку увеличить, или заменить

I - лаг-фазу, или фазу адаптации, которая наблюдается сразу после введения микробиальной культуры в контакт с питательной средой, и в которой практически не происходит прироста биомассы. Длительность этой фазы зависит как от природы органических веществ и степени адаптированности микроорганизмов к ним, так и от условий, в которые вносится микробиальная масса;

II - фазу экспоненциального роста (фазу ускоренного роста) микроорганизмов, в которой избыток питательных веществ и отсутствие (или весьма незначительное присутствие) продуктов обмена веществ способствуют поддержанию максимально возможной в данных условиях скорости размножения клеток, определяемой лишь биологической сущностью процесса их воспроизводства;

III - фазу замедленного роста, в которой скорость роста биомассы начинает все более сдерживаться по мере истощения питательных веществ и накопления продуктов метаболизма в культуральной среде;

IV - фазу нулевого роста (или прекращения роста), в которой наблюдается практически стационарное состояние в количестве биомассы, свидетельствующее о равновесии между наличием питательных веществ и накопленной биологической массой;

V - фазу эндогенного дыхания (или фазу самоокисления), в которой из-за недостатка питания начинаются отмирание и распад клеток, ведущие к снижению общего количества биомассы в биологическом реакторе. Эта фаза характерна для стабилизатора.

При падении содержания органических веществ в очищаемой жидкости ниже определенного предела жизнедеятельность микроорганизмов продолжается, но уже либо за счет накопленных питательных веществ, либо за счет их собственной массы, т.е. отмирания и окисления микроорганизмов со снижением общей их массы (процесс самоокисления).

Способность клетки вырабатывать многообразие ферментов объясняет ее высокую адаптируемость к различным видам и концентрациям загрязнений, присутствующих в сточных водах. В большинстве применяемых в настоящее время систем очистки в аэротенках процесс отделения активного ила осуществляется гравитационным путем, т.е. отстаиванием, при котором активный ил осаждается на дно отстойного сооружения и несколько уплотняется, после чего может быть возвращен в аэрационное сооружение. Если ил будет плохо осаждаться в отстойных сооружениях, то его вынос с очищенной водой ухудшает качество очищенной воды.

Выводы:

при биологической очистке значительная часть загрязняющих веществ трансформируется в биологическую массу

длительность изъятия и окисления органич загрязнений будет тем короче, чем дольше св будут находиться в контакте с м.о.

при падении содержания огр. в-в ниже определенного предела, жизнедеятельность м.о. продолжается, но либо за счет накопленных питательных в-в, либо за счет отмирания и окисления м.о.

Показтели АИ:

Нагрузка загрязнений на ил - Под ней понимается количество поступающих со сточной водой загрязнений, приходящееся на единицу массы беззольного вещества ила в единицу времени. Выражается эта величина обычно в мг или г загрязнения (ХПК, БПК или любого другого загрязнения) на 1 г сухого вещества ила в 1 ч или в 1 сут.

qi=Len/ai(1-S)tat; Len – БПК на входе и на выходе, аi – доза ила; S – зольность, %; tat – период аэрации в часах

По нагрузкам: менее 150мг/г – низкие нагрузки, 150-350 – средние, 400-900 – высокие нагрузки

Чтоб учесть, что не все БПК снижается при очистке, ввели понятие «удельная скорость изъятия загрязнений» - это количество загрязнений, которое может быть снято одним граммом беззольного вещества активного ила в данных условиях:

qi=24(Len-Lex)/ai(1-S)tat

Массу ила в аэрационном сооружении выражают через его концентрацию в иловой смеси в граммах сухого вещества ила в 1 л или в 1 м3 иловой смеси. Концентрацию активного ила, поддерживаемую в эксплуатационном режиме аэрационного сооружения, называют дозой активного ила. ai=mi/vi; mi –масса сухого вещества, vi – объем иловой смеси.

Доза ила показывает его окислительную способность. Берут 100мл цилиндры, наливают 100мл иловой смеси из аэротенков, отстаивают 30мин и замеряют сколько ила осело. Этот ил выливают на фильтр, проводят анализ, перевод в г/л. Средние значения:

-

БПКполн., мг/л

аi, мг/л

До 100

1,2

101-150

>1,5

151-200

>1,8

Более 200

1,8-3

Иловый индекс - объем, мл, приходящийся на 1 г сухого вещества активного ила после 30-минутного отстаивания иловой смеси. Ji=Vi/mi. Значение илового индекса зависит от концентрации активного ила в иловой смеси. Иловый индекс характеризует седиментационную способность активного ила, т.е. предрасположенность ила к оседанию. Хорошо оседающий ил имеет иловый индекс от 90 до 120мл/г; допустимое значение 60-150; минерализованный ил 60-90. Как перегрузка, так и недогрузка активного ила приводит к резкому увеличению илового индекса, названному «вспуханием»(при более 150 мл/г).

Возраст ила, под которым понимается средняя продолжительность его пребывания в сооружениях биологической очистки. Характеризуется величинами достаточной метаболической активности и хорошей седиментац способностью. Возраст оказывает влияние на биохимические процессы и на осаждение ила. Должен поддерживаться в определенных пределах. Высоконагружаемые 2-5 суток, низконагруженные 6-12 суток; 8 суток – глубоко минерализованный. Чем сложнее состав сточной воды, тем выше возраст ила. Высокая степень метаболической активности 3-4 сут.

Прирост. Часть потребляемых илом органических загрязнений идет на построение новых бактериальных клеток, активный ил развивается и его масса увеличивается. Это увеличение называется приростом. Прирастающая масса ила должна своевременно удаляться из системы биологической очистки. В противном случае она будет выноситься с потоком очищенной воды, ухудшая качество очистки.

ПР=0,3Len+0,8Cповв

Чем выше прирост ила, тем больше количество избыточного активного ила, и, следовательно, тем быстрее обновляется ил и тем меньше его возраст. Возраст ила, сут, может быть выражен формулой:

Bu=((Vаэр+Vкан)ai+Vотст.*a’i)*Qср.сут/ПР

где Vаэр, Vкан, Vотст.- объемы соответственно аэротенков, каналов, отстойных зон сооружений илоотделения, м3; ai - средняя концентрация активного ила в иловой смеси в аэротенках и каналах, г/л (кг/м3) ; а’i - средняя концентрация активного ила во вторичном отстойнике, г/л(кг/м3);

Степень рециркуляции, это когда часть ила возвращается в аэротенк, объем ила, направляемого в регенератор 30-70%: чем выше доза и иловый индекс, тем большие объемы следует возвращать

Ri=ai/(1000/Ji-ai), Ji – иловый индекс.

При малом проценте рециркуляции ил загнивает, и увеличивется нагрузка на аэротенк, при большом % недоуплотняется ил.

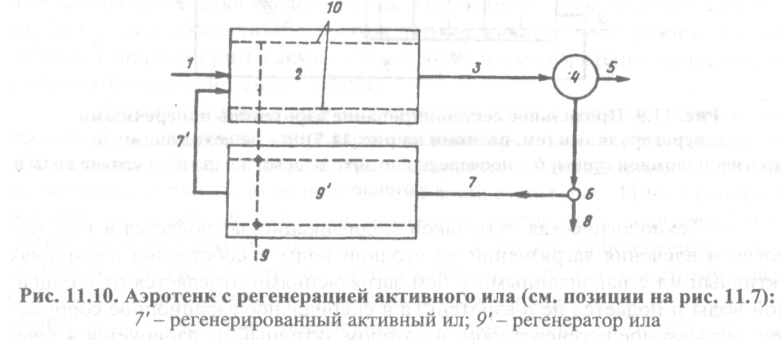

Регенерация активного ила:

Регенерация ила – восстановление свойств ила, освобождение от токсинов и тд. Чтоб регенерация действовала, надо 3 условия:

1. В регенератор должен поступать только ил без сточной воды.

2. активный ил должен подаваться непосредственно в регенератор.

3. в регенератор должно поставляться в 2 раза больше воздуха, чем в другие части аэротенка.

Регенератор может быть как в виде отдельного сооружения так и как секция в аэротенке.

Процессы в регенераторе: 1. процесс окисления сложноокисляемой органики на иле и процесс удаления сложноокисленных и нерастворимых примесей. 2. процесс восстановления активного ила.

Регенерация требует увеличения времени пребывания ила в системе до 8-18 часов, что значительно дольше, чем в самом аэротенке. Концентрация ила в регенераторе в 2-2,5 раза больше, чем в аэротенке. Ил находиться без воды в регенераторе, что позволяет уменьшить объем аэрационных сооружений по сравнению с объемом при осуществлении процесса только в аэротенке на 15-20%. Если процесс регенерации удовлетворителен, то происходит восстановление окислительных свойств ила и освобождение ила от токсинов, также окисляются трудноокисляемые вещества (фенолы и тд.)

Устанавливают процент регенерации – объем регенератора от суммарного объема аэротенка. Так как типовые аэротенки – 2х, 3х, 4х коридорные, то процент регенерации может быть – 25, 33, 50, 66, 75%. Применение регенераторов приводит к повышению эффективности работы аэротенков так как:

1. доза ила большая.

2. Увеличивается число активно функционирующих бактерий.

3. улучшаются седиментационные характеристики ила за счет снижения удельной нагрузки на ил, флокулообразование и вытеснение нитчатых форм микроорганизмов.

4. повышается снабжение воздухом, повышенное перемешивание ила и снабжение его кислородом.

5. окислительная мощность аэротенков больше, общая масса ила и его возраст больше, поэтому возможна нитрификация и повышение устойчивость к залповым сбросам.

6. в регенераторе понижается прирост ила и улчшаются влагоотдающие свойства, следовательно значительная экономия на системах по обработке осадка.

Применение регенерации: Одноступенчатая очистка без регенерации применяется при БПК не более 150мг/л, 150-200 и при наличии токсических производственных примесей применяют одноступенчатую с регенерацией ила. 2х ступ без регенерации ила: 500-1000, 1ступень - смесители, 2я – вытеснители.

2-14 Технологические схемы аэротенков. Схема 2-х ступенчатой очистки СВ в аэротенках и биологической очистки высококонцентрированных СВ. Классификация аэротенков по различным признакам. Порядок расчета аэротенков –смесителей и аэротенков- вытеснителей с и без регенерации . Условия и область применения биол. Методов в очистке производственных СВ.

В зависимости от требуемой степени снижения содержания органических загрязняющих веществ аэротенки проектируются на полную биологическую очистку (содержание в очищенных водах БПК5 — 20-25 мг/дм3; NO2 не менее 5,0-6,0 мг/дм3) и частичную (БПК5 > 25 мг/дм3) очистку.