Использование микрообъектов в расследовании преступлений - Косарев В.Н., Макогон И.В

.pdfВместе с тем, как уже было отмечено, вещественные доказательства от других материальных объектов отличает их с вязь с событием преступления. То есть, прежде чем наделять объек ты процессуальным статусом, необходимо объективно установ ить наличие указанной связи. По этому поводу в научно-практич еском комментарии УПК РСФСР содержалась рекомендация о необходимости путем экспертизы установить, являются ли изъ я- тые макроили микрообъекты вещественными доказательств а- ми, и только после этого выносить постановление о приобще - нии объектов к уголовному делу 8.

Нельзя согласиться с утверждением А.С. Железняка о признании вещественными доказательствами любых объектов (с оответственно, в том числе и микрообъектов) и предметов, связа н- ном с преступлением, обнаруженных и изъятых в установленном законом порядке, независимо от срока вынесения постановления о приобщении их к уголовному делу 9, так как вынесенное следователем постановление является лишь процессуальной фор мой, формально подтверждающей их отношения к материалам уголовного дела. Не может быть в законе формальной нормы.

Таким образом, все же статус вещественных доказательств микрообъекты приобретают после вынесения соответствующ его постановления следователя.

С другой стороны, если микрообъекты до вынесения указанного постановления вещественными доказательствами не я вляются, но уже обнаружены, изъяты и нашли отражение в материала х дела (например, в протоколе осмотра, обыска, освидетельств ования), то возникает вполне резонный вопрос, на каком основан ии обеспечивается сохранность этих микрообъектов. Ведь ст. 82 УПКРФ предусматривает хранение только вещественных доказател ьств, но ничего не говорит о других материальных объектах (любых п редметах — по редакции ст. 81 УПК РФ), обнаруженных на месте происшествия. Какой-либо другой нормы, обеспечивающей сохранность «любых предметов», не признанных еще веществен ными доказательствами, закон не содержит.

Для устранения указанных противоречий можно предложить внесение в УПК РФ соответствующих дополнений, регламенти -

__________________

8 |

См.: Научно-практический комментарий УПК РСФСР. М., 1970. С. 127. |

9 |

Железняк А.С. Указ. соч. С. 25—26. |

— 91 —

рующих порядок и сроки приобщения объектов к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранения объектов, могущих впоследствии таковыми стать.

Как было уже отмечено, основанием для вынесения постановления о приобщении вещественных доказательств к уголовному делу должно быть только одно единственное условие — наличие в их форме или содержании криминалистической информации, кот орую можно использовать для раскрытия и расследования преступлений.

Итак, вещественное доказательство — это материальный объект, потенциально содержащий в себе информацию о событии преступления. Для перевода этой потенциальной информ а- ции в доказательственную необходимо производство отдел ьного следственного действия — экспертизы. Именно результаты э кспертного исследования дают возможность использовать ми крообъекты в уголовном процессе, так как сами по себе они ника - кой доказательственной ценностью не обладают.

Важнейшим элементом при вынесении постановления о назначении экспертизы микрообъектов имеет формулировка в опросов, так как это определяет направление и объем экспертно го исследования. По мнению М.Б. Вандера, подход к постановке во п- росов применительно к микрообъектам состоит в том, что пр и вынесении постановления во внимание принимаются прежде всего предмет доказывания, обстоятельства, подлежащие устан овлению средствами экспертизы, а не предположения о возможнос ти экспертных методов. Вопросы криминалистического значен ия в настоящее время подразделяются на идентификационные и н е- идентификационные. Неидентификационные — помогают уста новить различные обстоятельства дела, но они не направлены на идентификацию определенного объекта, они играют важную р оль на начальных стадиях предварительного следствия. В настоящее время широко распространены неидентификационные вопросы о на ли- чии микрообъектов на объектах-носителях:

-имеются ли на объекте-носителе (указывается предмет) привнесенные частицы определенного вида (указываются интересующие следствие микрообъекты)?

-имеются ли на объекте-носителе микрообъекты конкретных веществ или материалов (нефти, краски, цемента и т. п.)?

-имеются ли в предоставленной массе вещества (материала) посторонние микрообъекты определенного вида?

—92 —

Неправильно ставить перед экспертами вопрос о наличии микрообъектов в чрезмерно общей форме (например, имеются ли на поверхности объекта какие-либо посторонние микрооб ъ- екты), поскольку на поверхности любого объекта имеется мн о- жество посторонних частиц. Вопрос о наличии микрообъекто в ставится тогда, когда следователь не смог сам их обнаружи ть, поскольку возникла необходимость применения для этого с пециальных знаний, навыков, сложных приборов. В общем процес - се обнаружение микрообъектов средствами экспертизы — эт о установление нового факта с применением специальных зна ний. В настоящее время во всех лабораториях судебной эксперти зы органов внутренних дел и юстиции эксперты выполняют иссл е- дования, направленные на обнаружение микрообъектов 10.

Мы сознательно достаточно подробно процитировали М.Б. Вандера, так как на сегодняшний день он является одним из ведущих ученых-криминалистов в области использования микрообъектов в процессе раскрытия и расследования преступ лений и производства по ним судебных экспертиз.

Всем специалистам известно, что судебная экспертиза — это следственное действие, представляющее собой особую, у становленную уголовно-процессуальным законом форму исслед о- вания доказательств (ст. 195 УПК РФ). Судебной экспертизе можно подвергать только доказательства 11.

Таким образом, сопоставляя цитату М.Б. Вандера и комментарии к УПК РФ, очевидно несоответствие этих двух поло - жений. Соответственно, перед практикой встают закономерн ые вопросы: во-первых, с какого момента объекты, обнаруженные при осмотре места происшествия, получают статус веществе нного доказательства; во-вторых, имеет ли право эксперт при пр о- изводстве экспертизы заниматься обнаружением вещественных доказательств (в том числе и микрообъектов).

Не только пособия М.Б. Вандера «Работа с микрообъектами при расследовании преступлений» и «Использование микро частиц при расследовании преступлений», но и все другие, посв я- щенные микрообъектам в уголовном судопроизводстве, пред ла-

__________________

10См.: Вандер Н.Б., Маланьина Н.И. Работа с микрообъектами при расследовании преступлений: Учеб. пособие. Саратов, 1995. С. 83—85 .

11См.: Рыжаков А.П. Указ. соч. С. 499—500.

—93 —

гают на разрешения экспертизы в качестве первого ставить вопрос о наличии тех или иных микрообъектов на объекте-носит еле. Практика (следователи) не может игнорировать такие реком ендации, так как, во-первых, их дают достаточно известные уче- ные (М.Б. Вандер, Н.И. Маланьина, В.Н. Хрусталев), а во-вто- рых, других рекомендаций в криминалистической литератур е нет.

Не оправдывает данное положение и ссылка М.Б. Вандера на то, что во многих случаях следователь не может сам обнаруж ить микрообъекты, поскольку возникает потребность применен ия для этого специальных познаний, навыков, сложных приборов 12.

Указанное несоответствие, по-нашему мнению, можно решить двумя путями:

1.Признать и в уголовно-процессуальном аспекте, и в аспекте криминалистическом микрообъекты особым родом веществен ных доказательств, правила работы с которыми и порядок включе ния которых в уголовном судопроизводстве не подчиняется общ им правилам вовлечения объектов в разряд вещественных доказательств.

2.Приведение правил работ с микрообъектами в соответстви е

ñсуществующими нормами уголовно-процессуального права .

Нам кажется, что выделение микрообъектов в особый разряд вещественных доказательств не имеет под собой никаки х объективных оснований — это те же самые материальные объе к- ты, которые, как и все остальные, обнаруживаются, описываются и используются в уголовном процессе. Поэтому единств енный путь — это согласование законодательных, нормативных , ведомственных актов, научно-методических рекомендаций и их практического использования при работе с микрообъектам и.

Такое согласование указанных норм и рекомендаций сводится в общем-то к одному: к приданию микрообъектам статус а вещественных доказательств, а соответственно, установле нию их связи с событием преступления до назначения экспертизы. В таком процессуальном виде микрообъекты могут быть исследо ваны как предварительно, так и в ходе экспертизы, а их результ а- ты на полном основании использоваться в уголовном процес се.

Однако следует заметить, что микрообъекты — это все же особый род объектов, особенность которых связана с их мал ыми

__________________

12 Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании п реступлений. СПб., 1997. С. 163.

— 94 —

размерами. Если, например, огнестрельное или холодное ору жие, обнаруженное на месте происшествия, без особых сомнений о тносится следователем к вещественным доказательствам, то дл я микрообъектов эту связь порой бывает достаточно сложно установить.

В УПК РФ имеется положение, касающееся возможности привлечения следователем к участию в следственных дейст виях специалиста (в соответствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ). По нашему мнению, это именно то условие, позволяющее получить объек - тивные данные о микрообъектах, на основании которых возможно обоснованное признание микрообъектов вещественны ми доказательствами.

Учитывая важность приведенных норм УПК РФ и возможность их учета, рассмотрим подробнее вопросы, связанные с участием специалиста в следственных действиях применит ельно к его работе с микрообъектами.

«Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в п о- рядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документо в, применении технических средств в исследовании материал ов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также дл я разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его проф ессиональную компетенцию» (ст. 58 УПК РФ).

Очевидно, что по аналогии с использованием специалиста для «содействия в обнаружении, закреплении и изъятии пред метов и документов» следователь имеет право поручить специ алисту и работу с микрообъектами при производстве следственн ых действий, так как согласно ст. 176 УПК РФ, посвященной основаниям производства осмотра, говорится: «Осмотр места про исшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов прес тупления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение д ля уголовного дела»13.

Если сравнивать положения ст. 57 и 58 УПК РФ, то их буквальное чтение дает основания считать, что специалист , в отличие от эксперта, исследований не проводит, заключений не

__________________

13 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (с образцами процессуа льных документов). М., 2002. С. 122.

— 95 —

дает, а лишь содействует следователю в обнаружении, закре плении и изъятии доказательств.

Вместе с тем в криминалистической литературе достаточно много внимания всегда уделялось вопросам предварительн ого исследования материальных следов на месте происшествия (Р.С. Белкин, П.П. Ищенко, Н.И. Маланьина, Г.Л. Грановский). Это непроцессуальное действие, направленное, во-первых, н а получение данных, свидетельствующих об относимости иссл едуемых объектов к событию преступления, и, во-вторых, на полу- чение розыскных данных, могущих иметь значение для раскры - тия преступления по горячим следам.

Уделено внимание предварительным исследованиям и в ведомственных нормативных актах. Предварительное исследо вание микрообъектов осуществляется на основе:

-Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений (утверждена Приказом МВД России ¹ 334 от 20 июня 1996 года);

-Приказа ¹ 261 от 1 июля 1993 года «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел».

Âвышеупомянутой инструкции в соответствии с п. 2.4.4 специалист-криминалист по указанию следователя осущест вляет предварительное исследование микрообъектов и других ве щественных доказательств на месте происшествия для получения ро зыскной информации о лицах, совершивших преступление, и других обстоятельствах совершенного преступления.

Существует мнение, что такая формулировка не вызывает желания у специалиста-криминалиста проявить инициативу по осуществлению предварительного исследования микрообъе ктов.

Далее, если рассматривать п. 2.2.5 Приказа ¹ 261 от 1993года МВД РФ, то при составлении следователем либо лицом, произв о- дящим дознание, протокола осмотра места происшествия спе циалист должен оказать необходимую помощь в отыскании следо в- микрообъектов, сообщая при этом сведения о их местонахожд е- нии, виде, форме, размерах, индивидуальных особенностях, сп о- собах дополнительной фиксации следов-микрообъектов.

Âп. 2.2.6 этого же приказа говорится о том, что специалист по согласованию со следователем либо дознавателем прово дит на

—96 —

месте происшествия предварительное исследование микроо бъектов в целях принятия неотложных мер по раскрытию преступл е- ния и розыску преступника. После чего на основании п. 2.2.7 этого же приказа результаты, полученные в ходе предварительног о исследования, оформляются справкой и доводятся до сведения следователя или дознавателя и оперативного работника, а позж е фиксируются в журнале учета выездов на места происшествий.

Таким образом, в п. 2.2.5 и 2.2.6 данного приказа уже имеется разночтение, касающееся порядка проведения предварител ьного исследования микрообъектов, которое заключается в том, чт о для того чтобы сообщить следователю (дознавателю) индивидуа льные особенности выявленных следов-микрообъектов для внесен ия их в протокол, согласно п. 2.2.5 их нужно исследовать. Всоответствии же с п. 2.2.6 на данное действие нужно согласие следователя.

Следовательно, в приведенных нормативных актах отсутствует четкое предписание по обязательному проведению предвар ительного исследования микрообъектов, что затрудняет работу с ними.

По мнению С.М. Сыркова и А.В. Феофилатьева, данное положение можно исправить, если предоставить специалисту-кри миналисту право проводить предварительные исследования мик рообъектов по собственной инициативе 14, после чего он предоставляет следователю справку (сейчас — заключение) о результатах п роведенного исследования. При этом права следователя как руководителя СОГ не будут ущемлены, так как его главная задача — оценить результаты предварительного исследования микрообъектов.

Предварительное исследование чаще всего проводится лицами, которые обладают специальными знаниями. Отдельные ученые-криминалисты предлагают дополнить ст. 168 УПК РФ указанием на право следователя использовать помощь спец иалиста не только при проведении предварительных исследован ий микрообъектов, но и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях 15. В.В. Степанов по данному поводу предлагает другое решение, а именно выделить в УПК РФ самостоятельну ю

__________________

14Сырков С.М., Феофилатьев А.В. Проведение предварительных ис - следований материальных следов на месте происшествия: Уч еб. пособие. М., 1986. С. 23—24.

15См.: Морозов Г.Е. Участие специалиста в стадии предваритель ного расследования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1977. С. 11.

—97 —

главу «Использование специальных познаний в борьбе с пре ступностью»16. Его предложение о дополнении уголовно-процессуаль- ного закона поддерживает В.Ю. Горюнов, видя в этом предпосы л- ку для совершенствования и развития нормативного регули рования производства предварительных исследований на уровне закона 17, а значит, и процессуального оформления предварительного и сследования микрообъектов в качестве доказательств, что отстаи ваем и мы, так как подзаконный уровень правового регулирования п редварительных исследований не позволяет избежать проблем, с которыми сталкиваются практические работники, в связи с тем, ч то данный вид исследований в УПК РФ не предусмотрен. Это один из путей решения данной проблемы, другой — рассмотрим ниже.

Применительно к микрообъектам для их включения в каче- стве вещественных доказательств, а в дальнейшем и доказательств на основе результатов судебной экспертизы в задачи специ алиста входят:

-обнаружение микрообъектов, так как только выявленные объекты могут быть вещественными доказательствами (материалами уголовного дела), то есть обладать признаками вещества — индивидуального объекта, обладающего пространственными границами и так далее и имеющего отношение к расследуемому событию;

-фиксация, так как только процессуально оформленные в протоколе следственного действия объекты могут в дальнейшем использоваться в процессе доказывания;

-установление связи с событием преступления на основе предварительного исследования, так как только объекты, имеющие с ним связь, могут быть вещественными доказательствами.

Иной порядок, о котором уже упоминалось и который в

настоящее время получил широкое распространение на прак ти-

__________________

16Степанов В.В. Проблемы средств доказывания по делам о прес туплениях, совершенных организованными группами // Социально -экономи- ческие, правовые, оперативно-розыскные и экспертно-кримин алистические проблемы борьбы с организованной преступностью: Мате риалы науч.- практ. конф. Саратов, 1995. С. 115.

17Горюнов В.Ю. Проблемы регулирования предварительного исс ледования следов в практической деятельности экспертно-кр иминалистических подразделений // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Межвуз. сб. науч. ст.: В 2 ч. Ч. 2. Саратов, 2001. С. 75—76.

—98 —

ке, недопустим. Нельзя назначать экспертизу микрообъектов, если они не обнаружены следственным путем, не выявлены, не зафиксированы и не признаны вещественными доказательства ми в процессе производства следственных действий; нельзя ст авить на разрешение эксперта вопрос о наличии микрообъектов на представленных объектах-носителях; нельзя представлять результаты экспертизы в суд, если она назначена не с соблюдением оговоренного процессуального порядка.

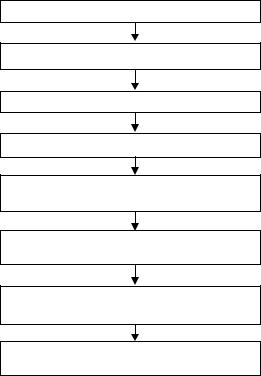

Рассматривая положения о предварительных исследованиях микрообъектов в свете технологии их вовлечения в уголовн ый процесс, вырисовывается схема, включающая как процессуал ь- ные, так и непроцессуальные действия (см. рис. 3.1).

Осмотр места происшествия

Обнаружение и фиксация микрообъектов

Изъятие микрообъектов

Предварительное исследование микрообъектов

Осмотр микрообъектов в качестве вещественных доказательств

Приобщение микрообъектов в качестве вещественных доказательств

Исследование микрообъектов в качестве доказательств

Производство судебной экспертизы по микрообъектам

Рис. 3.1. Последовательность процессуальных и непроцессуал ьных действий по включению микрообъектов в уголовный процесс

— 99 —

М.Б. Вандер справедливо указывает, что обнаружение, изъятие и исследование микрообъектов во многих случаях не под силу не только следователю, но и специалисту-криминалисту , так как данные процедуры требуют действительно узкоспец иализированных знаний, наличия определенных навыков, испол ь- зования сложной аппаратуры.

На наш взгляд, большой проблемы включения микрообъектов в уголовный процесс, то есть признание их веществен ными доказательствами, и в этом случае нет. Обратимся к Уголо в- но-процессуальному кодексу РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 176 УПК РФ «осмотр места происшествия, местности, жилища, иных помещений, предметов и документов проводится в целях обнаружения следов преступлен ия, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уго ловного дела». К участию и к этому следственному действию сле дователь вправе привлечь специалиста. Если при осмотре места происшествия участвовавшему в нем специалисту-криминалисту н е удалось обнаружить микрообъекты, но их наличие возможно (в со ответствии с установленными обстоятельствами), то к следст венному осмотру, проводимому в целях обнаружения и изъятия мик рообъектов, следователь должен привлечь специалиста, облад ающего специальными знаниями, умениями и навыками (эксперта п о специальным методам исследования — КЭМВИ).

Таким образом, на экспертизу впоследствии будут направлены отдельно микрообъекты. В этом случае, естественно, ст а- вить вопрос о наличии микрообъектов не требуется, и нормы УПК при этом не нарушаются.

Следующая особенность микрообъектов — во многих случа- ях невозможность их отделения от объекта-носителя. Таковы ми являются, например, микрообъекты, внедрившиеся в объем, следовые количества жидких веществ, микрообъекты, топогр а- фия расположения которых на объекте-носителе может играт ь самостоятельное информационное значение о событии прес тупления и т.д.

Эти следы изымаются либо вместе с объектом, либо с частью объекта-носителя. При изъятии микрообъектов вместе с объектом, на котором они расположены, вещественным доказа - тельством становится и микрообъект, и объект-носитель, ес ли понимать положения ст. 81 и 176 УПК РФ буквально.

— 100 —