- •1. Конструктивные схемы бескаркасных зданий

- •2. Конструктивные схемы каркасных зданий

- •3. Конструктивные схемы зданий с неполным каркасом

- •Обеспечение строительных площадок энергоресурсами

- •Типы электростанций.

- •Железобетонные перекрытия. Монолитные перекрытия. Перекрытия по железобетонным балкам.

- •Железобетонные перекрытия

- •Сборные железобетонные перекрытия

- •Перекрытия по железобетонным балкам

- •Монолитные перекрытия

- •Горячее водоснабжение

- •Конструкции покрытий промышленных зданий с кровлями из рулонных и мастичных материалов

- •Водопонижение иглофильтрами

- •Глубинное водопонижение

- •Открытый водоотлив

- •[Править]Порядок ремонта

- •Состав и содержание ппр на отдельный вид технически сложных работ

- •[Править]Основные элементы системы водоснабжения

- •[Править]Классификация систем водоснабжения

- •Схемы городского водоснабжения

- •[Править]Общие сведения

- •[Править]История

- •[Править]Эффективность

- •[Править]Условный кпд тепловых насосов

- •[Править]Типы тепловых насосов

- •[Править]Типы промышленных моделей

- •[Править]Отбор тепла от воздуха

- •[Править]Отбор тепла от горной породы

- •[Править]Отбор тепла от грунта

- •[Править]Непосредственный теплообмен dx

- •[Править]Разное

- •[Править]Отбор тепла от водоёма

- •[Править]Преимущества и недостатки

- •[Править]Перспективы

- •[Править]Ограничения применимости тепловых насосов

- •[Править]cop

- •[Править]Цели

- •[Править]История кондиционирования воздуха

- •[Править]Способы кондиционирования воздуха [править]Цикл охлаждения

- •[Править]Контроль влажности воздуха

- •[Править]Испарительные охладители

- •[Править]Современное кондиционирование воздуха

- •1. Пособие — руководство для тех, кто ищет энергоэффективные решения

- •2. Способы уменьшения потребности в тепловой энергии

- •2.1. Уменьшение тепловой мощности системы отопления

- •2.1.1. Структура тепловой мощности

- •2.1.2. Уменьшение роли надбавок

- •2.1.3. Уменьшение тепловых потерь ограждающими конструкциями

- •2.1.4. Уменьшение тепловых потерь с вентиляционным воздухом

- •2.1.5. Возможная структура тепловой мощности

- •2.2. Рациональное потребление тепла отопительной системой

- •2.2.1 Рычаги управления рациональным теплопотреблением

- •2.2.2. Коммерческий учет теплопотребления

- •2.2.3. Автоматическое регулирование теплового потока

- •2.3. Оптимальный воздухообмен

- •2.4. Сокращение энергоемкости систем водоснабжения

- •3. Рациональные тепловые пункты

- •3.1. Основы рационального подхода к проектированию итп

- •3.2. Теплообменники со сверхвысокой плотностью теплового потока

- •3.3. Приготовление теплоносителя

- •Типы предлагаемых холодильных установок: Холодильные установки акк и акр на базе импортных комплектующих

- •Сплит-системы TechnoBlock (Италия) и Polair (Россия)

- •Моноблоки TechnoBlock (Италия) и Polair (Россия)

- •Класс (маркировка) энергосбережения кондиционеров (сплит систем)

- •Правила учета тепла

- •Цели учета тепловой энергии

- •Обязательные требования к средствам учета тепла

- •Требования к потребителю тепловой энергии

- •Снижаем расходы на тепло

- •[Править]Государственное регулирование

Схемы городского водоснабжения

Водоснабжение населенных мест может быть из открытых или закрытых источников водозабора.

Водоприемные устройства должны размещаться по течению реки выше населенных пунктов и промышленных предприятий, расположенных на берегах, где река не загрязнена сточными водами.

Из колодца насосной станцией первого подъема вода подается в очистные сооружения, в которых она подвергается отстаиванию, фильтрации и дезинфекции. Из очистных сооружений вода поступает в запасные регулирующие резервуары чистой воды. Из резервуаров вода насосной станцией второго подъема по водоводам подается в резервуар водонапорной башни, расположенной выше самого высокого здания района, и в городскую сеть. Из городской сети вода через распределительную сеть поступает во внутренние водопроводные сети здания.

Водонапорная башня служит для создания запаса воды и поддержания требуемого напора в сети. В часы наименьшего потребления воды, обычно в ночное время, резервуар заполняется водой. В часы наибольшего потребления вода, накопившаяся в резервуаре водонапорной башни, поступает в сеть вместе с водой, подаваемой насосами.

При наличии непосредственно у берега необходимой глубины, обеспечивающей забор воды, следует применять береговые водозаборы совмещенного типа. При заборе малых расходов воды допускается применение раздельных типов водозабора в составе берегового водоприемника, всасывающих труб и насосных станций.

В отдельных системах водоснабжения насосные станции первого и второго подъема могут быть размещены в одном помещении. В этих системах водозаборные самотечные устройства с колодцами заменены всасывающими трубопроводами, а вода насосами станции второго подъема подается непосредственно в городскую сеть помимо водонапорной башни.

Когда источником водоснабжения являются артезианские скважины, отпадает необходимость в очистных сооружениях.

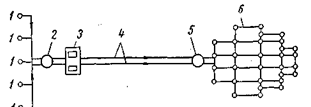

На рис. 1 показана схема водоснабжения с водоразбором из артезианских скважин. Вода из артезианских скважин подается в резервуар, откуда насосами станции по трубопроводам подается в водонапорную башню и по городской разводящей сети трубопроводов поступает в здания.

Для забора подземных вод применяют и другие типы водозаборных сооружений: шахтные колодцы, горизонтальные водосборы, трубчатые колодцы и др.

Рис. 1. Схема водоснабжения с водоразбором из артезианских скважин: 1— артезианские скважины, 2 —резервуар, 3 —насосные станции, 4 — трубопроводы, 5 — водонапорная башня, 6 — городская водопроводная сеть

Городская сеть водопровода, предназначенная для транспортирования воды и распределения ее между потребителями по всему городу, прокладывается по кольцевой (замкнутой) или тупиковой (разветвленной) схеме.

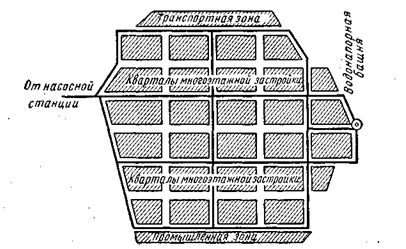

Рис. 2. Схема городской кольцевой водонапорной сети

Кольцевая сеть (рис. 2) состоит из системы смежных замкнутых контуров или колец с боковыми ответвлениями.

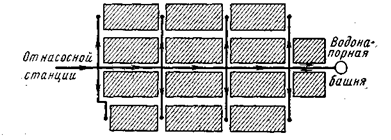

Тупиковая сеть (рис. 3) представляет собой магистральную линию с боковыми ответвлениями, предназначенными для питания отдельных потребителей.

Преимущество кольцевой сети заключается в том, что она обеспечивает питание каждой точки с двух сторон. Вследствие этого возможно бесперебойное водоснабжение в случае аварии на каком-либо участке кольца, который выключают для ремонта. Кроме того, в кольцевой сети вода все время движется, что препятствует замерзанию ее в зимнее время.

Благодаря этим достоинствам в настоящее время наибольшее применение получили кольцевые водопроводные сети.

Для устройства наружных трубопроводов водоснабжения применяют чугунные трубы, железобетонные (из предварительно напряженного железобетона), асбестоцементные, стальные, а также пластмассовые.

Рис. 3. Схема городской тупиковой водонапорной сети

Чугунные раструбные трубы принимаются с условным проходом от 50 до 1200 мм по ГОСТ 5525—61 (классы А и Б); для нормального давления до 10 кгс/см2 по ГОСТ 9583—61 (классы ЛА, А, В).

Ответвление от магистральных линий и устройство поворотов осуществляется при помощи фасонных частей. Фасонные части могут быть раструбные, фланцевые и раструбно-фланцевые. При соединении труб и фасонных частей в раструб последний заделывается просмоленным канатом, после чего зачеканивается асбестоцементом или цементом марки 500.

Железобетонные напорные трубы изготовляются с условным проходом от 500 до 1500 мм, рассчитанные на давление до 10 кгс/см2. Эти трубы соединяют в раструб с заделкой раструбного пространства цементом не ниже марки 500.

Напорные асбестоцементные трубы изготовляют диаметром с условным проходом от 50 до 500 мм марки ВТ-3, ВТ-6, ВТ-9, ВТ-12, рассчитанные соответственно на давление 3, 6, 9 и 12 кгс/см2.

Асбестоцементные трубы значительно легче, чем чугунные и железобетонные, они мало теплопроводны, не подвергаются коррозии и легко поддаются механической обработке.

Недостатком асбестоцементных труб является их хрупкость; при перевозке и монтаже их необходимо оберегать от ударов.

Для водопроводных сетей применяются стальные трубы: – бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные с условным проходом до 200 мм; – бесшовные горячекатаные с условным проходом до 800 мм; – электросварные со спиральным швом с условным проходом от 400 до 700 мм; – электросварные с условным проходом от 400 до 1600 мм.

Соединяют стальные трубы путем сварки. В том случае, когда требуется установка отключающей арматуры или разборка отдельных участков трубопроводов, применяют фланцевые соединения.

Стальные трубы применяются: при повышенных давлениях (более 10 кгс/см2) в сети, при пересечении шоссейных и железных дорог и прокладке водопроводных сетей по крутым склонам.

Для систем водопровода используют трубы из полиэтилена высокой плотности с условным проходом до 150 мм, рассчитанные на давление 10 кгс/см2. Трубы поступают на строительство длиной от 6 до 12 м.

Соединяют трубы сваркой встык.

В системах внутренних водопроводов полиэтиленовые трубы не находят применения из-за отсутствия фасонных частей и арматуры.

Основы гидравлического расчета водопроводной сети

Разветвленные водопроводные сети рассчитывают как системы последовательно соединенных трубопроводов, осуществляющих раздачу воды по пути и в виде сосредоточенных расходов в боковые ответвления. Потери напора в таких трубопроводах могут быть определены по формуле

![]() (II.22)

(II.22)

или

![]() (II.24)

(II.24)

т. е. как сумма потерь напора в последовательно соединенных участках трубопровода.

Расчет кольцевых водопроводных сетей значительно сложнее. Основная трудность заключается в определении направления движения и расходов по отдельным ветвям сети.

Закономерности движения воды в кольцевой сети сводятся к двум положениям.

1. Расходы распределяются по ветвям кольцевой сети таким образом, чтобы потери напора по одной ветви кольца были равны потерям напора по другой его ветви.

Для условий работы сети, представленных на рис. II.26, б:

habcd=haed; hcfg=hcdhg и т.д.

Принимая потери напора в ветвях кольца с движением воды по часовой стрелке со знаком плюс и с движением воды против часовой стрелки со знаком минус, изложенный вывод можем записать так:

![]() (II.25)

(II.25)

где hпот— алгебраическая сумма потерь напора по кольцу.

2. Сумма расходов, притекающих к узлу, должна быть равна сумме расходов, оттекающих от него (включая расход в узле). Для условий работы сети, представленных на рис. II.26, б:

qab=qcd+qcf; qed+qcd=qdh и т.д.

Принимая расходы, притекающие к узлу, со знаком плюс, а расходы, оттекающие от него, со знаком минус, изложенный вывод можно записать так:

![]() (II.26)

(II.26)

где S,q — алгебраическая сумма расходов, притекающих к узлу и оттекающих от него (включая расход в узле)

Расчет кольцевой водопроводной сети сводится к назначению диаметров труб, определению расх'одов, протекающих по отдельным ветвям сети, и подсчету потерь напора от места подачи воды до расчетной точки сети.

В начале расчета на схеме сети намечают распределение расходов исходя из баланса расходов в узлах. По намеченным расходам назначают диаметры труб участков сети, пользуясь графиками так называемых «экономичных диаметров» или соблюдая значения «экономичных скоростей».

Для подсчета потерь напора от начальной точки сети до расчетной необходимо произвести «увязку сети», т. е. откорректировать Распределение расходов по участкам сети таким образом, чтобы для всех колец и узлов сети были соблюдены условия (II.25) и (II.26). При увязке сети приходится иногда изменять ранее назначенные диаметры труб на отдельных участках сети.

Существует несколько методов расчета (увязки) кольцевых водопроводных сетей. Все они, по существу, сводятся к тем или иным способам приближенного решения системы квадратных уравнений и поэтому достаточно трудоемки, особенно при расчете больших многокольцевых сетей.

В настоящее время разработаны способы расчета кольцевых водопроводных сетей с применением вычислительных или аналоговых машин.

Кольцевые водопроводные сети рассчитывают несколько раз: на максимальный хозяйственный водоразбор, на пропуск пожарных расходов, а сети с контррезервуаром (с водонапорной башней, расположенной в конце сети) рассчитывают и на пропуск максимального транзитного расхода в башню.

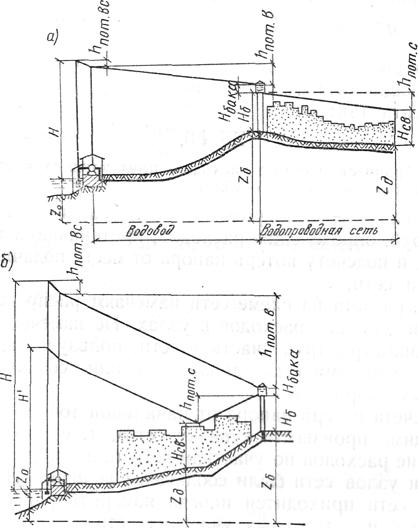

По данным расчетов водопроводной сети определяют напор, который должны развивать насосы, и высоту водонапорной башни. Высоту водонапорной башни определяют по формуле (рис. II.27)

![]() (11.27)

(11.27)

где Hсв — свободный напор в диктующей точке; hПот.с — сумма потерь напора в сети; zд и zб— отметки поверхности земли в диктующей точке и в месте расположения водонапорной башни.

Рис. II.27. Схемы определения высоты водонапорной башни и напора насосов

а — водонапорная башня в начале сети; б — водонапорная башня в конце сети (контррезервуар)

В качестве диктующей принимают точку, при расчете по которой высота водонапорной башни получается наибольшей. Обычно это наиболее высокорасположенная и удаленная от башни точка.

Напор насосов определяют по формуле (см. рис. II.27)

![]() (II.28)

(II.28)

где Hбака — высота бака (слоя воды в баке) водонапорной башни; hПОТ.В — сумма потерь напора в водоводе (при расположении башни в конце сети hпот.в — сумма потерь напора в водоводе и в сети); hпот.вс — сумма потерь напора во всасывающей трубе; Z0 — отметка самого низкого уровня воды в водоеме.

Системы вентиляции зданий и сооружений

Вентиляционные системы предназначены для создания комфортных условий в помещениях различного назначения.

Вентиляция помогает создавать и контролировать благоприятные условия для человека (поддержание температуры, влажности, скорости движения воздуха).

Установка и эксплуатация систем вентиляции - важнейший элемент в создании благоприятного климата в помещении.

Вентиляционная система бавает следующих видов:

естественная вентиляция;

механическая вентиляция;

приточная вентиляция;

вытяжная вентиляция;

приточно-вытяжная вентиляция;

общеобменная вентиляция;

местная вентиляция;

канальная и бесканальная вентиляция.

Перемещение

воздуха в системах естественной

вентиляции происходит:

вследствие разности температур наружного и воздуха в помещении;

от разности давлений "воздушного столба" между нижним уровнем (помещением) и верхним уровнем (вытяжным устройством, установленным на кровле здания);

в результате воздействия так называемого ветрового давления.

В помещениях с большими избытками тепла воздух всегда теплее наружного. Более тяжелый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него менее плотный теплый воздух.

При этом в замкнутом пространстве помещения возникает циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает вентилятор.

В системах естественной вентиляции, в которых перемещение воздуха создается за счет разности давлений воздушного столба, минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков воздуховодов не должна быть более 3 м, а скорость воздуха в воздуховодах - не превышать 1 м/с.

Воздействие ветрового давления выражается в том, что на наветренных (обращенных к ветру) сторонах здания образуется повышенное, а на подветренных сторонах, а иногда и на кровле, - пониженное давление (разрежение).

Если в ограждениях здания имеются проемы, то с наветренной стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной - выходит из него, причем скорость движения воздуха в проемах зависит от скорости ветра, обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.

Системы естественной вентиляции просты и не требуют сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии. Однако зависимость эффективности этих систем от переменных факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра), а также небольшое располагаемое давление не позволяют решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции.

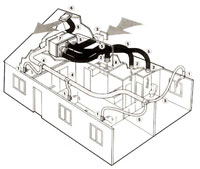

В механических системах используются оборудование и приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматика), позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния.

Аппараты искусственной вентиляции могут подавать и удалять воздух в требуемых количествах из локальных зон помещения независимо от изменяющихся условий окружающей среды. Но затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

По способу подачи воздуха и его удаления из помещения вентиляционные системы делятся на приточные, вытяжные или приточно-вытяжные.

Выбор необходимой системы зависит от назначения, объёма и конкретных особенностей помещения (наличия и характера источника загрязнений, количества людей, планировки и т.д.).

Приточная вентиляция предназначена для подачи воздуха в помещение. Свежий воздух подаётся, как правило, после предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение и увлажнение.

Приточная вентиляция может размещаться в одном корпусе или набираться из отдельных элементов: вентиляторов, фильтров, калориферов, охладителей, клапанов, необходимым элементом является система воздуховодов и распределителей воздуха (решёток, диффузоров и др.).

Производительность приточных установок может изменяться от нескольких десятков (мини-приточки) до нескольких десятков тысяч (центральные приточные установки) кубических метров воздуха в час.

Нагревающий элемент (калорифер) обеспечивает в зимнее время подогрев свежего воздуха до температуры подачи в помещение (от 18-20 градусов до 27-29 градусов).

Управление приточной вентиляцией

Для

вентиляции квартир и небольших офисов

сегодня активно используются небольшие

вентиляционные системы: сеть воздуховодов

с приточной установкой. Управлять

современным оборудованием удобно и

просто. При помощи выносного пульта

управления можно осуществить

пятиступенчатую регулировку подачи

воздуха, в зимнее время плавно регулировать

температуру от 5 до 28 градусов. Кроме

того, некоторые приборы имеют таймер,

осуществляющий включение установки в

определённый день недели или время

суток.

Предусмотрена также возможность подключения внешнего вытяжного вентилятора. Автоматика обеспечит синхронное включение и выключение приточного и вытяжного вентилятора. На случай аварии управление оснащено системой защиты. Агрегат надёжно защищён от перегрева. В обмотку электродвигателя встроена тепловая защита. При срабатывании она останавливает вентилятор, сигнализируя аварийной лампой. Нагревательные элементы калорифера оборудованы термостатами, предохраняющими от перегрева и пожара.

Также система приточная вентиляция может дополнительно укомплектовываться дифференциальным манометром, предназначенным для измерения перепада динамического давления в воздушном давлении на участке воздушного фильтра, и отсечным клапаном, монтируемым на приточном участке воздуховодов. При остановке работы агрегата заслонка при помощи привода автоматически блокирует поступление наружного холодного воздуха в помещение.

Вытяжная вентиляция предназначена для удаления загрязнённого воздуха. Искусственная вытяжная вентиляция, как правило, проще приточной и может состоять из одного вытяжного вентилятора или даже искусственной вытяжки, если объём помещения не велик.

Однако при работе одновременно на несколько помещений или на помещение сложной планировки требуется организация заборной сети воздуховодов, по которым воздух при помощи вентилятора будет удаляться наружу.

Наиболее частый и эффективный вариант устройства вентиляционной системы, при которой воздух в помещение подаётся приточной системой, а удаляется вытяжной. Обе системы работают одновременно. При этом их производительность должна быть одинаковой, чтобы исключить разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения, приводящей к эффекту "хлопающих дверей". Приточно-вытяжные системы аналогично приточным могут разрабатываться как на базе вентиляционных установок, так и состоять из отдельных элементов.

Борьбу

с вредными веществами, содержащимися

в воздухе помещений, обычно ведут при

помощи местной или общеобменной

вентиляции.

Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения, то устанавливают общеобменную вентиляцию.

Общеобменные системы вентиляции - как приточные, так и вытяжные, предназначены для осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части.

Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения.

В этом случае рассчитывается объём вытяжного воздуха таким образом, чтобы после его замещения приточным загрязнение воздуха упало бы до величин предельно допустимой концентрации (ПДК).

Обычно

из помещения извлекается такое же

количество воздуха, какое в него и

подаётся. Однако бывают случаи, когда

общий приток воздуха не равен вытяжке.

Так, например, из помещений, в которых

выделяются пахучие вещества или ядовитые

газы, извлекается больше воздуха, чем

подаётся через приточную систему, для

того, чтобы вредные газы и запахи не

распространялись по всему зданию.

Недостающий объём воздуха подкачивается

через открытые проёмы наружных ограждений

или из соседних помещений с более чистым

воздухом.

Общеобменная приточная вентиляция.

Общеобменная приточная вентиляция устраивается для ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров и газов, не удаленных местной и общеобменной вытяжной вентиляцией, а также для обеспечения расчетных санитарно-гигиенических норм и свободного дыхания человека в рабочей зоне.

При отрицательном тепловом балансе, т. е. при недостатке тепла, общеобменную приточную вентиляцию устраивают с механическим побуждением и с подогревом всего объема приточного воздуха. Как правило, перед подачей воздух очищают от пыли.

При поступлении вредных выделений в воздух цеха количество приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную и местную вытяжную вентиляцию.

Общеобменная вытяжная вентиляция.

Простейшим типом общеобменной вытяжной вентиляции является отдельный вентилятор (обычно осевого типа) с электродвигателем на одной оси, расположенный в окне или в отверстии стены. Такая установка удаляет воздух из ближайшей к вентилятору зоны помещения, осуществляя лишь общий воздухообмен.

В

некоторых случаях установка имеет

протяженный вытяжной воздуховод. Если

длина вытяжного воздуховода превышает

30-40 м и соответственно потери давления

в сети составляют более 30-40 кг/кв.м, то

вместо осевого вентилятора устанавливается

вентилятор центробежного типа.

Когда вредными выделениями в цехе являются тяжелые газы или пыль и нет тепловыделений от оборудования, вытяжные воздуховоды прокладывают по полу цеха или выполняют в виде подпольных каналов.

В промышленных зданиях, где имеются разнородные вредные выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль и т. п.) и их поступление в помещение происходит в различных условиях (сосредоточенно, рассредоточено, на различных уровнях и т. п.), часто невозможно обойтись какой-либо одной системой, например, местной или общеобменной.

В таких помещениях для удаления вредных выделений, которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют общеобменные вытяжные системы.

В определенных случаях в производственных помещениях, наряду с механическими системами вентиляции, используют системы с естественным побуждением, например, системы аэрации.

Местная (локализующая) вентиляция работает по несколько иному принципу: все вредные вещества удаляются из помещения непосредственно в том месте, где они образуются.

Зачастую проблему вентиляции помещения решают с помощью комбинированной системы. В состав комбинированной системы входят как общеобменная вентиляция, так и местные вытяжные системы.

Местная приточная вентиляция.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны подавать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы - участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции - общую для устранения вредностей во всем объеме помещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.

Местная вытяжная вентиляция.

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделений вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их распространение по всему помещению.

Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.). Основные требования, которым они должны удовлетворять:

Место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто.

Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда.

Вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль - вниз).

Конструкции местных отсосов условно делят на три группы.

Полуоткрытые отсосы (вытяжные шкафы, зонты). Объемы воздуха определяются расчетом.

Открытого типа (бортовые отсосы). Отвод вредных выделений достигается лишь при больших объемах отсасываемого воздуха.

При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.

Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед вентиляцией. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения, рассредоточены на значительной площади или в объеме; подача воздуха в отдельные зоны помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды, тоже самое, если работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещением и т. д.

Системы вентиляции имеют разветвлённую сеть воздуховодов для перемещения воздуха (канальные системы) либо каналы (воздуховоды) могут отсутствовать, например, при установке вентилятора в стене, в перекрытии, при естественной вентиляции.

Системы и схемы городской канализации

В современных благоустроенных населенных местах для удаления сточных вод за пределы их территорий устраивают различные системы централизованной канализации. В зависимости от того, какие категории сточных вод отводит канализационная сеть, различают следующие системы канализации.

Общесплавная система канализации — это система, при которой по одной подземной сети труб и каналов отводятся сточные воды всех категорий (бытовые, производственные и атмосферные) за пределы населенных мест. Коллекторы общесплавной канализации имеют большие сечения, в результате чего их строительство требует больших единовременных капиталовложений.

Так как в период длительных ливней дождевые воды поступают в сеть малозагрязненными, то с целью уменьшения диаметров труб сети и объемов очистных сооружений на главных коллекторах предусматривают камеры с ливнеспусками и ливнеотводами, через которые часть дождевых вод в смеси с другими сточными водами сбрасывается без очистки в водоемы.

При устройстве общесплавной системы канализации все сточные воды в сухую погоду и часть их в период дождей поступают на очистные сооружения и после требуемой очистки выпускаются в водоем.

Раздельная система канализации может быть полной раздельной и неполной раздельной. При полной раздельной системе прокладывают две самостоятельные подземные сети труб и каналов, из которых одна служит для отведения бытовых и загрязненных производственных сточных вод, а вторая для отведения дождевых и условно чистых производственных вод. Первая сеть называется бытовой, а вторая дождевой или водосточной. По бытовой сети сточные воды поступают на очистные сооружения, расположенные большей частью за пределами населенных мест. Дождевые же воды по другой сети отводятся по наикратчайшему расстоянию в ближайшие водные протоки.

При полной раздельной системе бытовая сеть, которую строят в первую очередь, имеет диаметры труб и каналов значительно меньшие, чем дождевая. Обычно расчетное количество дождевых вод превышает расчетное количество бытовых вод в 20—50 раз и более. В том случае, когда при раздельной канализации устраивают только бытовую сеть, систему называют неполной раздельной.

Полураздельная система канализации предусматривает строительство двух сетей, по одной из которых отводятся бытовые сточные воды, загрязненные производственные сточные воды и первые потоки грязных дождевых вод, а по второй (дождевой) удаляются относительно чистые дождевые и условно чистые производственные сточные воды. Для разделения дождевых вод устраивают специальные камеры, называемые интерцепторами.

Комбинированная система канализации допускает устройство в отдельных районах города различных систем канализации.

Наиболее совершенна в санитарном отношении полураздельная система канализации, так как в этом случае загрязненные сточные воды всех категорий удаляются за пределы населенного места и подвергаются очистке. Однако камеры-интерцепторы несовершенны, а капиталовложения на одновременное строительство двух сетей и специальных камер велики; поэтому полураздельные системы канализации в настоящее время не проектируют.

При определенных условиях работы камер ливнеспусков можно считать допустимой в санитарном отношении и общесплавную систему канализации. Однако, как уже отмечалось, на устройство этой системы требуются большие единовременные капиталовложения. Главным образом из-за этого общесплавная система после революции у нас в стране не проектировалась. Только за последние годы работы проф. Н. Н. Белова, М. В. Молокова, Г. Г. Шигорина и др., проведенные в ЛНИЙ АКХ, позволили раскрыть те условия, при которых устройство этой системы канализации целесообразно.

Наиболее распространена в СССР раздельная система канализации. Эта система удовлетворительна в санитарном отношении. Ее экономические преимущества состоят в том, что в первую очередь строится бытовая сеть, трубы и каналы которой имеют небольшие диаметры, и, следовательно, первоначальные затраты в период строительства объекта невелики. Только по мере благоустройства территории объекта прокладывается подземная дождевая сеть. До этого момента дождевые воды отводятся так же, как и при неполной раздельной канализации, т. е. поверхностным стоком по лоткам и кюветам.

Рациональность применения той или иной системы определена СНиП.

Системы канализации внутри зданий, во дворах или на территории кварталов решаются исходя из принятой системы наружной канализации. В зависимости от состава сточных вод внутреннюю канализацию подразделяют:

на бытовую, служащую для отведения из здания бытовых сточных вод; в нее иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а качество позволяет спускать в эту сеть;

на производственную, служащую для отведения из цехов производственных сточных вод;

на дождевую (внутренние водостоки), служащую для отведения дождевых вод с плоских крыш жилых и общественных зданий; внутренние водостоки в производственных зданиях устраиваются сравнительно часто.

Схема внутренней бытовой канализации состоит из приемников сточных вод (унитазов, раковин, ванн и пр.); отводных линий к стоякам; стояков с ревизиями; магистральных отводных линий, к которым присоединяются стояки, и выпусков. Стояки оканчиваются вытяжной (вентиляционной) трубой с дефлектором.

Все приемники сточных вод должны иметь гидравлические затворы, необходимые для того, чтобы загрязненный воздух из канализационной сети не проникал внутрь помещений.

Для прочистки сети устанавливаются ревизии. В связи с разложением (гниением) органических веществ, находящихся в сточных водах, дворовая и уличная сеть канализации вентилируется через стояки внутренней канализации.

Схемы внутренней производственной канализации зависят от технологии производства, конструкции установленного оборудования, степени загрязнения сточных вод в процессе производства, их количества и пр.

Внутренние водостоки состоят из водосточных воронок, принимающих воду с крыш, отводных труб, соединяющих воронки со стояками, стояков и внутренних сборных лотков, принимающих воду от стояков. Кроме того, для обеспечения нормальной эксплуатации сети на ней устраивают ревизии и колодцы.

Наружные канализационные сети состоят из дворовых (или внутриквартальных) и уличных сетей. Они служат для приема сточных вод от систем внутренней канализации и их отведения.

В исключительных случаях, по согласованию с органами Государственной санитарной инспекции (ГСИ), допускается устройство систем канализации без очистных сооружений.

На канализационной сети устраивают различные сооружения (дюкеры, переходы, камеры и пр.).

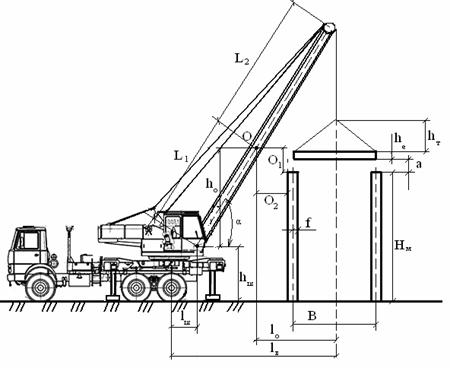

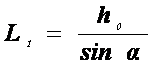

Параметры, учитываемые при выборе монтажного крана.

Выбор монтажного крана по техническим параметрам

При выборе монтажного крана необходимо учитывать возможность монтажа элементов в наиболее удаленных точках от места его стоянки с максимальными высотами подъема крюка. Для монтажа панелей покрытия НС подбираем кран исходя из необходимых монтажных параметров крана: грузоподъемности, высоты подъема крюка, вылета стрелы.

![]()

![]()

![]()

где: ![]() -

монтажные характеристики

крана.

Определяем

необходимые параметры крана.

Необходимая

грузоподъемность:

-

монтажные характеристики

крана.

Определяем

необходимые параметры крана.

Необходимая

грузоподъемность:

![]() , т

(3.84)

, т

(3.84)

где ![]() -

масса монтируемого элемента, 4,3 т;

-

масса монтируемого элемента, 4,3 т;

![]() -

масса монтажных средств, 0,3 т;

-

масса монтажных средств, 0,3 т;

![]() -

масса конструкций усиления, 0т

-

масса конструкций усиления, 0т

![]() т

т

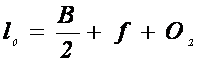

Нужная высота подъема крюка:

![]() ,

м (3.85)

,

м (3.85)

Рис.2.15 Расчетная

схема выбора крана

Рис.2.15 Расчетная

схема выбора крана

где: ![]() -

высота монтажного горизонта, 4,1 м;

а -

монтажный запас, расстояние между ранее

установленным и монтируемым

элементом , 1м;

-

высота монтажного горизонта, 4,1 м;

а -

монтажный запас, расстояние между ранее

установленным и монтируемым

элементом , 1м;

![]() -

высота монтируемого элемента,

0,4 м;

-

высота монтируемого элемента,

0,4 м;

![]() -

высота монтажных средств, 1,7 м.

-

высота монтажных средств, 1,7 м.

м

м

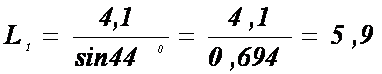

Вылет стрелы крана - это расстояние от центра тяжести монтируемой конструкции до оси вращения крана. При определении необходимого вылета стрелы крана учитывают условия расположения опасной точки “О” на стреле крана относительно грани ранее установленного элемента, ширину монтируемого сооружения, длину шарнира крана. Согласно схемы приведенной на Рис.2.15 этому условию удовлетворяют следующие расстояния: l0 - расстояние от центра тяжести устанавливаемого элемента или центра сооружения до опасной точки “О”;

, м; (3.86)

, м; (3.86)

где: В - ширина здания насосной станции в осях, 6 м; f - половина толщины стены,0,2 м; О2 - расстояние по горизонтали от грани ранее установленного элемента до опасной точки “О”, 1 м;

Превышение опасной точки “О” над шарниром:

![]() ,

(3.87)

,

(3.87)

где: ![]() -

превышение шарнира пяты стрелы над

уровнем стоянки крана 1м;

-

превышение шарнира пяты стрелы над

уровнем стоянки крана 1м;

![]() ,

м

,

м

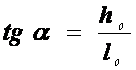

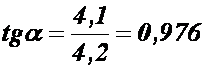

Находим тангенс угла наклона стрелы крана:

(3.88)

(3.88)

;

; ![]() ;

;

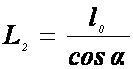

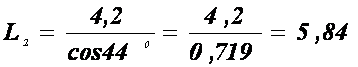

Определяем необходимую длину стрелы крана

:![]() , (3.89)

, (3.89)

где: ![]() -

расстояние между шарниром пяты

стрелы и опасной точкой “О”;

-

расстояние между шарниром пяты

стрелы и опасной точкой “О”;

![]() -

расстояние от опасной точки “О” до

грузового полиспаста;

-

расстояние от опасной точки “О” до

грузового полиспаста;

(3.90)

(3.90)

(3.91)

(3.91)

![]()

Определяем нужный вылет стрелы крана

(3.92)

(3.92)

![]()

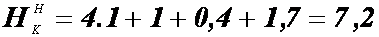

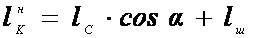

Согласно основных монтажных характеристик подбираем кран марки КС-55721 “Галичанин”

Рис.2.16

Общий вид крана марки КС-55721

“Галичанин”

Рис.2.16

Общий вид крана марки КС-55721

“Галичанин”

Фото с сайта http://www.gakz.ru/

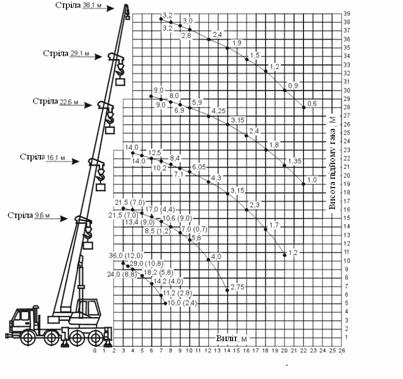

Рис.2.17

Грузо-высотные характеристики автокрана

КС- 55721

Рис.2.17

Грузо-высотные характеристики автокрана

КС- 55721

Рисунок и описание крана с сайта http://www.gakz.ru

Кран автомобильный КС-55721 грузоподъемностью 36 тонн предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Установка смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ - 6540 с колесной формулой 8 х 4. Применение 4-х осного базового шасси, а также реализована в конструкции крана концепция съемного противовеса, расположенного в транспортном положении между первой и второй осью, обеспечивает крану как автотранспортному средству оптимальное распределение осевых нагрузок, не превышая допустимых значений для дорог общего пользования. Отличительной особенностью данной модели крана является впервые реализованная идея использования дополнительных съемных противовесов, которые обеспечивают отличные грузовые характеристики при оптимальном распределении осевых нагрузок базового шасси. Противовес крана состоит из двух частей: стационарной и съемной.

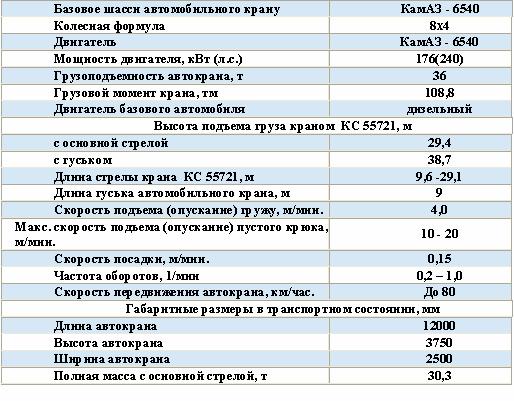

Табл.2.8 Технические характеристики автомобильного крана КС 55721

Четырехсекционная телескопическая стрела длиной 9,6 - 29,1 м обеспечивает компактность и маневренность крана при переездах, обширную зону и большую высоту подъема груза при работе. Для увеличения высоты подъема крюка и размера подстрелового пространства кран может комплектоваться гуськом длиной 9 м, который крепится на оголовке стрелы. Телескопические секции стрелы позволяют крану выполнять специальные задания при монтаже: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в частности, микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров на дисплее в кабине машиниста. Ограничитель нагрузки может работать в режиме координатной защиты крана, имеет встроенный блок телеметрической памяти (так называемый "черный ящик") и встроенный модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий электропередач.

Методы определения трудоемкости работ.

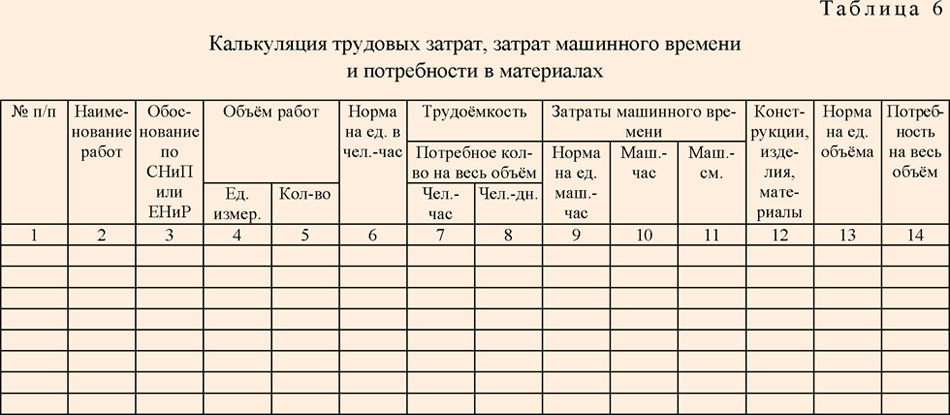

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ РАБОТ И ЗАТРАТ МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Трудоёмкость строительно-монтажных работ и количество машиносмен для выполнения строительных операций при разработке календарных планов можно определять по СНиП соответствующих видов работ или по ЕНиР. Учитывая учебный характер разработки календарного плана и то, что нормирование трудовых затрат по ЕНиР громоздко и трудоёмко, ЕНиР можно использовать для определения трудоёмкости при выполнении механизированных работ и расчёта потребности машино-смен строительных механизмов для выполнения этих видов работ (разработка грунтов, монтаж строительных конструкций и т.п. работы). Трудоёмкость остальных видов строительных работ можно определять по соответствующим сборникам СНиП.

В тех случаях, когда строительные работы выполняются зимой и на открытом воздухе, необходимо к трудоёмкости этих работ применять поправочный коэффициент, зависящий от температурной зоны и месяца зимнего периода (см. ЕНиР, общая часть).

Для общестроительных работ составляется калькуляция трудовых затрат и потребности в машиносменах работы крупных механизмов (кранов, экскаваторов, бульдозеров и др.). Эти данные заносятся в таблицу (табл. 6).

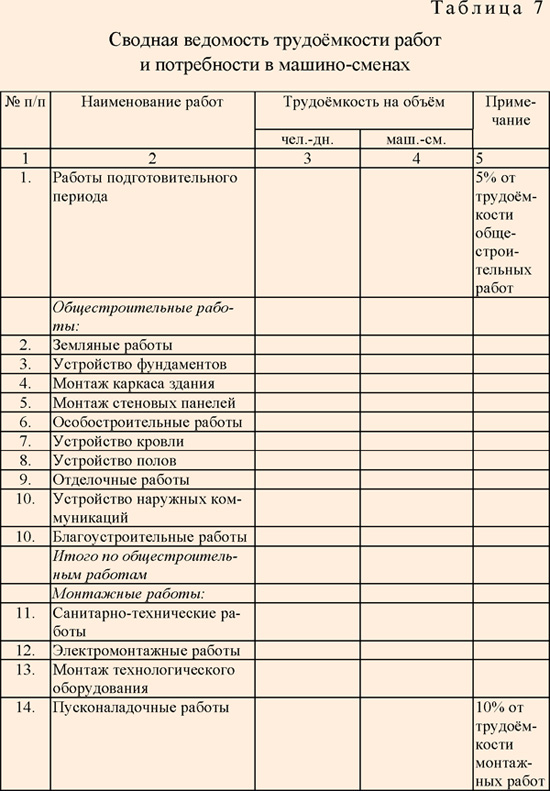

Наряду с подсчётом трудоёмкости работ основного периода строительных работ необходимо учитывать и трудоёмкость работ подготовительного периода. В курсовом проекте нет возможности для отдельного объекта, без привязки к местным условиям, определить виды работ, которые должны выполняться в подготовительный период, поэтому условно их определяют в процентном отношении к трудоёмкости общестроительных работ основного периода. Для промышленных зданий это соотношение составляет ориентировочно 4–6 %, для гражданских зданий – 6–8 %. В этих же соотношениях определяется и потребность в машино-сменах работы крупных механизмов.

Трудоёмкость общестроительных, подготовительных и специальных строительных и монтажных работ оформляется в ведомости общих трудовых затрат на строительство объекта (табл. 7).

Трудоёмкость специализированных работ (санитарно-технических, электротехнических, монтажа технологического оборудования и прочих монтажных работ) в курсовом проекте учитываем укрупненно. Они зависят от производственного назначения проектируемого объекта и его строительного объёма (Приложения 1, 2).

Таким же образом подсчитываем трудоёмкость особостроительных работ (работы по устройству фундаментов под технологическое оборудование, различные технологические подвалы, сооружение вентиляционных камер, встроенных помещений трансформаторных подстанций и тому подобных сооружений) в зависимости от строительного объёма здания.

Трудоёмкость особостроительных и монтажных работ определяем через строительный объём здания. Этот показатель находим путём умножения площади горизонтального сечения объекта по внешнему периметру здания выше цоколя на высоту здания. Высота здания определяется от уровня чистого пола до верха покрытия здания.

Данные о трудоёмкости специализированных, монтажных и общестроительных работ заносим в сводную ведомость трудоёмкости работ и потребности в машино-сменах (табл. 7).

Тепловые насосы и их применение в климатических системах в климатических системах

Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой[1]. Термодинамически тепловой насос аналогиченхолодильной машине. Однако если в холодильной машине основной целью является производство холода путём отбора теплоты из какого-либо объёма испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую среду, то в тепловом насосе картина обратная. Конденсатор является теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту для потребителя, а испаритель — теплообменным аппаратом, утилизирующим низкопотенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) нетрадиционные возобновляемые источники энергии.

Содержание [показать] |