- •Самара Самарский государственный технический университет

- •Самара Самарский государственный технический университет

- •Предисловие

- •1. Общие сведения об изучаемом курсе

- •1.1. Основные положения

- •1.2. Структура учебных дисциплин

- •Раздел 1 Управление объектами энергетических предприятий.

- •Тема 1.1 Автоматизированные системы управления теплотехническими объектами.

- •Тема 1.2 Методы и средства управления параметрами технологического процесса в асу тп.

- •Тема 1.3 Методы и средства получения первичной информации о параметрах технологического процесса в асу тп.

- •Раздел 2. Метрология и теплотехнические измерения.

- •Раздел 1 Управление объектами энергетических предприятий.

- •Тема 1.1 Автоматизированные системы управления теплотехническими объектами.

- •Тема 1.2 Методы и средства управления параметрами технологического процесса в асу тп.

- •Тема 1.3 Методы и средства получения первичной информации о параметрах технологического процесса в асу тп.

- •Раздел 2. Метрология и теплотехнические измерения.

- •Раздел 3 Сертификация и повышение качества продукции.

- •Раздел 4 Инновационный процесс.

- •2. Общие рекомендации к изучению теоретического курса

- •2.1. Основные метрологические понятия. Общие сведения о точности измерений

- •3. Теплотехнические измерения

- •3.1. Общие вопросы измерения

- •3.2. Измерение температуры

- •3.3. Измерение давления, разности давления и разрежения

- •3.4. Методы измерения расхода жидкостей, пара, газа

- •3.5. Методы измерения уровня жидкостей и сыпучих тел

- •3.6. Дистанционные системы передачи показаний технологической информации

- •3.7. Методы и средства измерения состава сред

- •4. Управление производственными объектами

- •4.1. Цели управления

- •4.2. Задачи управления

- •4.3. Структура систем управления

- •4.4. Устойчивость объектов управления

- •4.5. Общая характеристика сигналов и линейных звеньев

- •4.6. Основные законы регулирования

- •4.7. Способы управления

- •4.8. Автоматизированные системы управления барабанным котлом

- •Автоматическое регулирование температуры перегретого пара

- •Автоматическое регулирование разрежения в топке

- •Автоматическое регулирование водного режима (непрерывной продувки)

- •5. Сертификация

- •6. Инноватика

- •7. Методические указания по выполнению контрольной работы

- •7.1. Требования к оформлению контрольных работ

- •8. Примерный перечень вопросов к экзамену

- •Градуировочные характеристики термоэлектрических термометров при температуре свободных спаев, 0°с

- •Управление, метрология, сертификация и инновации

- •443100, Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус

- •443100, Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус №8

3. Теплотехнические измерения

3.1. Общие вопросы измерения

При изучении этого раздела необходимо обратить внимание на отличие прямых измерений от косвенных, на классификацию методов измерений и принципов измерений.

Принципиальными являются понятия измерительного прибора и измерительного преобразователя.

Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называют погрешностью измерения. Истинное значение измеряемой величины определяют, как правило, экспериментально с помощью более точного измерительного прибора (образцового).

Погрешности подразделяются на абсолютные, относительные и приведённые.

Систематические имеют определённый знак и могут быть учтены в результатах измерения путём введения поправки. Случайные погрешности можно лишь оценить на основании теории вероятностей и математической статистики.

Одним из главнейших характеристик средств измерения является класс точности, определяемый пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей.

Вопросы для самопроверки

Что понимают под абсолютной, относительной и приведённой погрешностями измерений?

Объясните природу возникновения систематической, случайной и грубой погрешностей измерения. Какие из них могут быть учтены в результатах измерения и как?

Дайте понятия прямых и косвенных методов измерения.

Дайте понятия измерительного прибора и измерительного преобразователя.

Как определяется диапазон измерения измерительного устройства?

Приведите определения понятия чувствительности измерительного прибора, порога чувствительности, вариации.

Дайте понятия основной и дополнительной погрешностей измерения. Объясните условия их возникновения.

3.2. Измерение температуры

Температура – параметр, который характеризует степень нагретости тела. Измерить её непосредственно нельзя, можно определить её значение только по каким-то другим физическим параметрам тела, которые изменяются однозначно в зависимости от температуры (например, объём, длина, электрическое сопротивление проводника, термоэлектродвижущая сила, энергетическая яркость излучения и т.д.).

В настоящее время действует международная практическая температурная шкала (МПТШ-68), принятая в 1968 г. Международным комитетом мер и весов и введённая как обязательная в 1971 г. Переход от температуры, измеряемой в градусах Цельсия к температуре в Кельвинах осуществляется по следующему соотношению.

![]()

![]() (K),

(K),

где t – температура в градусах Цельсия.

МПТШ-68 состоит из нескольких реперных точек. Например, точка состояния равновесия между твердой, жидкой и парообразной фазами воды при давлении 101325 Па соответствует температуре 273,16 К (0,01С). Точка равновесия между жидкой и парообразной фазами воды при температуре 373,1 К (100°С). Точки состояния равновесия между твердой и жидкой фазами цинка, серебра и золота при температурах 692,73; 1235,08 и 1337,58 К, соответственно – (419,58; 961,93; 1064,43)°С.

Действие манометрических термометров основано на зависимости давления термометрического вещества в герметически замкнутом объёме от температуры.

Принцип работы термоэлектрического термометра основан на строгой зависимости электродвижущей силы термометра от температуры.

Термометр представляет собой цепь, составленную из двух разнородных проводников. При неравенстве температур в местах соединения этих проводников в термометре возникает термоэлектродвижущая сила, являющаяся функцией разности температур мест соединения.

Поправка на температуру свободных концов термометра вводится по термо-ЭДС термометра и зависит от его градуировочной характеристики.

В принципе любые два разнородных проводника могут образовывать термоэлектрический термометр, но исходя из наиболее полного удовлетворения целого ряда требований (жаростойкость, жаропрочность, химическая стойкость, воспроизводимость, стабильность, однозначность и линейность градуировочной характеристики), на практике применяются стандартные термоэлектрические термометры (медь-копелевые, железо-медноникелевые, хромель-копелевые, платинородий-платиновые, хромель-алюмелевые и т. д.).

Чтобы измерить температуру термоэлектрическим термометром необходимо к нему (термометру) подсоединить вторичный прибор. В качестве вторичного прибора могут быть использованы милливольтметры, реализующие метод непосредственной оценки, и потенциометры (автоматические и с ручным управлением), реализующие компенсационный метод измерения термо-ЭДС.

Работа милливольтметров основана на взаимодействии магнитного поля проводника, по которому протекает электрический ток, создаваемый термопарой, с магнитным полем постоянного магнита.

Прибор (рис. 3.1) состоит из постоянного магнита 4, между полюсными наконечниками которого на двух пружинах подвешена рамка из нескольких витков тонкой медной проволоки 1. Через эти пружины внешняя цепь термоэлектрического термометра соединяется с измерительной схемой прибора.

Р и с 3.1. Принципиальная электрическая схема милливольтметра с термоэлектрическим термометром.

Подвижная система прибора состоит из подвижной рамки 1, прикреплённой к ней стрелки 2 и противовесов 6. Взаимодействие магнитных полей рамки и постоянного магнита вызывает отклонение подвижной системы 3 от среднего положения на угол, пропорциональный величине тока, протекающего через рамку. Пружины, препятствуя повороту рамки и прикрепленной к ней стрелке 2, создают противодействующий момент.

Для компенсации термо-Э.Д.С. свободных концов при отклонении температуры среды (+20°С) от температуры градуировки и сохранения неизменного показания милливольтметра служит термокомпенсатор, представляющий собой термосопротивление RТ.С. с отрицательным температурным коэффициентом, зашунтированное манганиновой катушкой Rш.

Для подгонки прибора на заданный предел измерения служит катушка добавочного сопротивления Rд, выполненная из манганиновой проволоки. Она расположена на клемной колодке прибора.

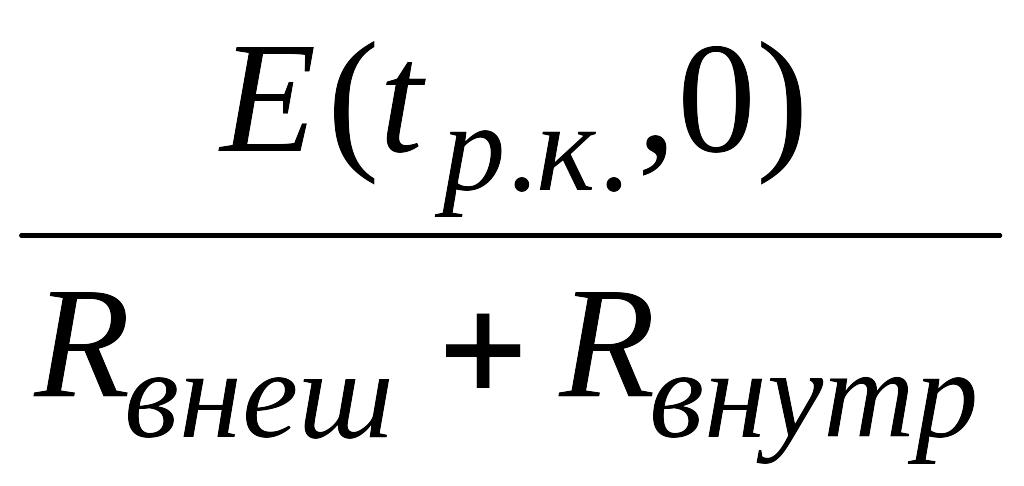

Таким образом, милливольтметр фактически измеряет сигнал, связанный с Э.Д.С. термопары зависимостью:

,

(3.1)

,

(3.1)

где Rвнеш – сумма всех сопротивлений внешней части измерительной цепи, включая сопротивление проводов; Rвнутр – сопротивление милливольтметра (Rр, RТ.С, Rш, Rд).

Главным недостатком прямого измерения Э.Д.С. (без постороннего источника энергии) является погрешность, возникающая из-за изменения сопротивления соединительных проводов при изменении температуры окружающей среды.

Милливольтметр М-64 – щитовой показывающий прибор с профильной шкалой и прямоугольным корпусом. Класс точности 1,5. Сопротивление линии 0,6; 5 или 15 Ом. Градуировки ПП, ПР, ХА, ХК. Диапазон показаний 0 -1800°С (зависит от типа градуировки).

Потенциометр реализует компенсационный метод измерения термо-Э.Д.С. Суть компенсационного метода состоит в том, что развиваемая термоэлектрическим термометром термо-Э.Д.С. уравновешивается (компенсируется) равным по величине, но обратным по знаку напряжением от внутреннего источника постоянного тока, которое затем измеряется с большой точностью.

Автоматические потенциометры относятся к группе вторичных автоматических, электронных приборов. На рис. 3.2 приведена структурная схема автоматического потенциометра, который работает в комплекте с термоэлектрическим термометром Т и включает в себя измерительную схему ИС, электронный усилитель ЭУ, асинхронный реверсивный микродвигатель РД, уравновешивающее устройство УУ, отчетное устройство ОУ, сигнализирующее устройство СУ и синхронный микродвигатель СД.

Р и с. 3.2. Схема автоматического потенциометра

Реверсивный двигатель служит приводом уравновешивающего устройства, a СД – механизмом перемещения диаграммной бумаги.

Термо-Э.Д.С.

термометра подается на измерительную

схему потенциометра, где компенсируется

равным и противоположным по знаку

напряжением Ек,

поступающим от уравновешивающего

устройства. При неравенстве указанных

величин вследствие изменения контролируемой

температуры, их разность

![]() через усилитель подается на реверсивный

двигатель, воздействующий на

уравновешивающее устройство, которое

изменяет величину Ек

в сторону восстановления равновесия

измерительной схемы. В автоматических

потенциометрах применяется мостовая

измерительная схема.

через усилитель подается на реверсивный

двигатель, воздействующий на

уравновешивающее устройство, которое

изменяет величину Ек

в сторону восстановления равновесия

измерительной схемы. В автоматических

потенциометрах применяется мостовая

измерительная схема.

Автоматический малогабаритный потенциометр типа КСП-3 является одноточечным показывающим и самопишущим прибором с круговой шкалой и диаграммным диском. Градуировки ХК, ХА, ПП. Шкала прибора может иметь пределы измерений от -50 до 1300°С. Основная погрешность показаний прибора ±0,5, записи ±1% диапазона изменения входного сигнала. Вариация показаний не превышает половины основной погрешности. Время пробега стрелкой всей шкалы 5 или 16 с, время полного оборота диаграммного диска 24 ч. Прибор может иметь сигнализирующее устройство. Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Студенту необходимо знать принцип работы милливольтметра и потенциометров (вторичных приборов), а также их метрологические характеристики.

Принцип действия электрических термометров сопротивления основан на однозначной зависимости электрического сопротивления (в первую очередь металлов) от температуры.

Термометры сопротивления изготавливаются, как правило, из чистых металлов, которые наиболее полно отвечают тем же обязательным требованиям, которые предъявляются к материалам, идущим на изготовление термоэлектрических термометров (см. выше).

Электрические термометры, как и термоэлектрические, являются датчиками (первичными преобразователями), которые преобразуют изменение температуры в изменение другой физической величины (в данном случае электрического сопротивления), удобной для измерения.

Чтобы измерить электрическое сопротивление термометра (а значит и температуру), к нему необходимо подключить вторичный прибор (вторичный преобразователь) – логометр или автоматический уравновешенный мост.

Лучшим материалом, несмотря на дороговизну, является платина. Она инертна и длительное время сохраняет градуировочные характеристики в нейтральной и окислительной средах в широком диапазоне температур от -260 до 1100°С.

Недостатком меди является невысокое удельное сопротивление и интенсивное окисление ее в воздухе при температурах >200°С.

Никель устойчив против окисления в воздухе до 400°С, однако, применяется для измерения температур лишь до +180°С из-за значительной нелинейности характеристики при более высоких температурах. Характеристики термопреобразователей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Основные характеристики технических термопреобразователей

Материал чувствительного элемента |

Тип преобразователя |

Условные обозначения номинальной статической характеристики преобразователя |

Номинальное сопротивле-ние Ro при 0°С, Ом |

Диапазон измеряемых температур, °С |

|

ГОСТ 665И-59 |

ГОСТ 6651-84 |

||||

Платина |

термосопротивление |

|

1П |

1 |

—50...+1100 |

|

|

|

|

|

|

|

— |

5П |

6 |

—100...+ 1100 |

|

|

Гр20 |

10П |

10 |

—200...+ 1000 |

|

|

Гр21 |

(Гр21) |

46 |

—260...+1000 |

|

|

— |

50П |

50 |

—260...+ 1000 |

|

|

Гр22 |

100П |

100 |

—260 ..+ 1000 |

|

|

— |

500П |

500 |

—260...+300 |

|

Медь |

термосопротивление |

— |

10М |

10 |

—50...+ 200 |

|

— |

50М |

50 |

—50...+ 200 |

|

|

Гр23 |

(Гр23) |

53 |

—50...+180 |

|

|

Гр24 |

100М |

100 |

—200...+ 200 |

|

Следует отметить, что для производства практических измерений обычно используются термопреобразователи со статическими характеристиками 50П, гр21, 50М, гр23.

При измерении низких температур применяется высокоомный термопреобразователь со статической характеристикой 500П. Платиновый термопреобразователь 10П используется в качестве образцового при поверке вышеуказанных технических термопреобразователей.

Определение температуры по сопротивлению производится с помощью градуировочных таблиц (приложение 1).

Порядок поверки:

внешний осмотр, выявление видимых повреждений защитной арматуры и чувствительного элемента;

измерение сопротивления изоляции при помощи мегометра на 500 В;

поверка отношения

путем сравнения показаний поверяемого

термометра с контрольным.

путем сравнения показаний поверяемого

термометра с контрольным.

Логометр имеет подвижную часть, состоящую из двух жестко скрепленных под небольшим углом рамок (обмоток), поворачивающихся на опорах (кернах) около вертикальной оси в неравномерном магнитном поле постоянного магнита. Рамки подвешены на растяжках. Для подвода тока к рамкам служат «безмоментные» вводы – тонкие, спиральные волоски.

Действие прибора основано на измерении отношения сил токов, протекающих в двух параллельных электрических цепях, питаемых от источника напряжения, в каждую из которых включено по одной рамке. Показания логометра практически не зависят от колебаний напряжения источника питания, что является достоинством этого прибора.

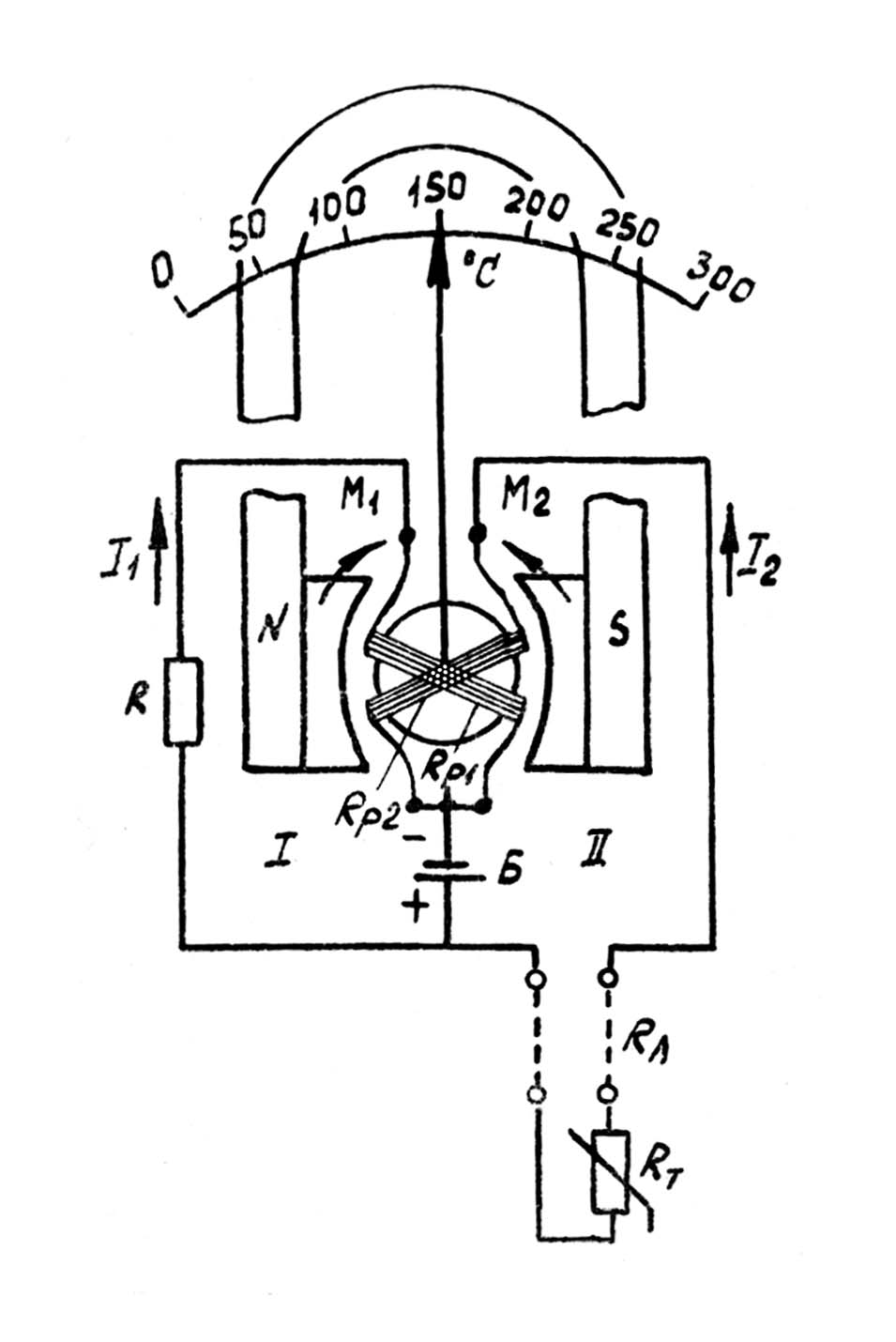

Н а

рис. 3.3 приведена электрическая схема

логометра с подключенным к нему

термометром сопротивления RТ

и источником питания Б.

Между полюсными наконечниками постоянного

магнита, имеющими овальную выточку, и

стальным цилиндрическим сердечником

образуется переменный по ширине воздушный

зазор. Магнитная индукция постоянно

уменьшается от середины наконечников

к их краям. В зазорах перемещаются

одинаковые скрещенные под углом 15 –

20° рамки RP1

и RР2

из тонкого изолированного провода,

жестко скрепленные между собой и с

указательной стрелкой прибора.

а

рис. 3.3 приведена электрическая схема

логометра с подключенным к нему

термометром сопротивления RТ

и источником питания Б.

Между полюсными наконечниками постоянного

магнита, имеющими овальную выточку, и

стальным цилиндрическим сердечником

образуется переменный по ширине воздушный

зазор. Магнитная индукция постоянно

уменьшается от середины наконечников

к их краям. В зазорах перемещаются

одинаковые скрещенные под углом 15 –

20° рамки RP1

и RР2

из тонкого изолированного провода,

жестко скрепленные между собой и с

указательной стрелкой прибора.

И

Рис.

3.3. Принципиальная схема магнитоэлектрического

логометра

чены рамка RP1 и резистор R, в цепь II –

рамка

RP2,

термопреобразователь сопротивления

RT

и соединительная линия RЛ

Через рамки логометра RP1

и RP2

протекают токи I1

и I2,

обратно пропорциональные сопротивлениям

цепей I и II. Они образуют магнитные поля,

взаимодействие которых с полем основного

магнита создает вращающие моменты

![]() и

и

![]() ,

действующие на рамки в противоположных

направлениях.

,

действующие на рамки в противоположных

направлениях.

Если сопротивления цепей I и II одинаковы, т. е.

![]() ,

то

,

то

![]() (3.2)

(3.2)

При

симметричном расположении рамок

![]() и

и

![]() относительно полюсных наконечников

вращающие моменты

и

будут равны. В этом положении при

определенном значении RT

подвижная часть логометра находится в

состоянии равновесия и стрелка прибора

устанавливается в центре шкалы.

относительно полюсных наконечников

вращающие моменты

и

будут равны. В этом положении при

определенном значении RT

подвижная часть логометра находится в

состоянии равновесия и стрелка прибора

устанавливается в центре шкалы.

При увеличении с повышением измеряемой температуры сопротивления RT ток I2 в цепи II уменьшается и момент становится больше, чем . Под влиянием появившейся разности вращающих моментов подвижная часть логометра начнет поворачиваться в сторону действия большего момента (на рис. 3.3 – по часовой стрелке), пока не наступит новое состояние равновесия.

Равновесие наступает благодаря тому, что рамка с большей силой тока входит в расширяющуюся часть воздушного зазора, т. е. в область более слабого магнитного поля, постоянно уменьшая тем самым момент .

Одновременно

с этим рамка

![]() с меньшей силой тока входит в сужающуюся

часть воздушного зазора, т.е. в более

сильное магнитное поле, что ведет к

увеличению момента

,

т.е. изменение тока компенсируется

обратным по величине изменением магнитной

индукции.

Новое равновесие подвижной части прибора

наступит в положении, при котором

вращающие моменты рамок сравняются,

т.е.:

с меньшей силой тока входит в сужающуюся

часть воздушного зазора, т.е. в более

сильное магнитное поле, что ведет к

увеличению момента

,

т.е. изменение тока компенсируется

обратным по величине изменением магнитной

индукции.

Новое равновесие подвижной части прибора

наступит в положении, при котором

вращающие моменты рамок сравняются,

т.е.:

![]() или

или ![]() (3.3)

(3.3)

где

![]() ,

,

![]() – магнитные индукции в зонах расположения

рамок

– магнитные индукции в зонах расположения

рамок

![]() и

;

и

;

![]() ,

,

![]() – постоянные коэффициенты, определяемые

геометрическими размерами рамок и

числом витков проводов в них.

– постоянные коэффициенты, определяемые

геометрическими размерами рамок и

числом витков проводов в них.

Размеры обеих рамок и число витков в них одинаковы, поэтому уравнение (3.3) принимает вид:

![]() .

(3.5)

.

(3.5)

Отношение

магнитных индукций

![]() есть функция угла поворота

есть функция угла поворота

![]() подвижной части, зависящая от формы

полюсных наконечников. Тогда уравнение

(3.5) можно представить в виде:

подвижной части, зависящая от формы

полюсных наконечников. Тогда уравнение

(3.5) можно представить в виде:

![]() . (3.6)

. (3.6)

С учетом значений токов I1 и I2

![]() , (3.7)

, (3.7)

а т. к. сопротивления RР1, RР2, R и Rл являются постоянными, то

![]() . (3.8)

. (3.8)

Следовательно, отклонение стрелки логометра зависит только от сопротивления RТ, определяемого температурой преобразователя.

Автоматические уравновешенные мосты выпускаются следующих типов: КСМ4 – полногабаритный с диаграммной лентой, КСМЗ – малогабаритный с диаграммным диском, КСМ2 –малогабаритный с диаграммной лентой, КСМ1 – миниатюрный с диаграммной лентой, КПМ1 – миниатюрный с плоской шкалой и КВМ1 – миниатюрный с вращающимся цилиндрическим циферблатом (шкалой). Приборы выполняются одно- и многоточечными. Многоточечный прибор предполагает одновременное подключение к нему такого количества термометров, на сколько точек он выполнен. Многоточечные приборы оснащены шаговыми переключателями, которые через постоянный промежуток времени коммутируют к прибору термосопротивления. После измерения температуры последним термометром к прибору вновь коммутируется первый и т.д. Все измеренные значения фиксируются на диаграммной ленте. Класс точности – 0,25.

Автоматический малогабаритный уравновешенный мост типа КСМ2 является показывающим и самопишущим прибором. Прибор выпускается на 1, 3, 6 или 12 точек измерения температуры. Основная погрешность его показаний ±0,5 и записи ±1%. Вариация показаний не превышает половины основной погрешности. Время пробега кареткой всей шкалы 2,5 или 10 с. Скорость перемещения диаграммной ленты от 20 до 240 мм/ч. Одноточечный прибор может иметь встроенное сигнализирующее устройство. Погрешность срабатывания устройства ±1 % диапазона показаний.

Шкалы автоматических мостов градуируются при сопротивлении основных соединительных проводов 5 Ом (сопротивление каждого провода 2,5 Ом).

Н а

рис. 3.4 показана принципиальная схема

автоматического уравновешенного моста,

типа КСМ2 с термометром сопротивления

RT,

присоединенным по трехпроводной схеме.

Вершинами моста являются точки a,

b,

c,

d.

Измерительная схема прибора, является

типовой для автоматических мостов. В

нее включены уравновешивающий реохорд

RP;

шунтирующий резистор RШ,

ограничивающий ток в цепи реохорда;

резисторы RН

и RK,

определяющие соответственно начальное

и конечное значения (диапазон) шкалы;

резисторы (спирали) rH

и rK,

предназначенные для точной подгонки

шкалы и являющиеся частями резисторов

RH

и RК;

постоянные плечи моста R1

и R2;

переменное плечо моста – термометр

сопротивления RT;

балластный резистор RБ,

ограничивающий протекающий через плечи

моста ток с целью обеспечения минимального

нагрева термометра сопротивления;

подгоночные резисторы RП1

и RП2,

доводящие сопротивление каждого из

двух проводов соединительной липни RЛ,

до значения 2,5 Ом (RЛ=5 Ом),

принимаемого при градуировке шкалы

автоматических уравновешенных мостов.

а

рис. 3.4 показана принципиальная схема

автоматического уравновешенного моста,

типа КСМ2 с термометром сопротивления

RT,

присоединенным по трехпроводной схеме.

Вершинами моста являются точки a,

b,

c,

d.

Измерительная схема прибора, является

типовой для автоматических мостов. В

нее включены уравновешивающий реохорд

RP;

шунтирующий резистор RШ,

ограничивающий ток в цепи реохорда;

резисторы RН

и RK,

определяющие соответственно начальное

и конечное значения (диапазон) шкалы;

резисторы (спирали) rH

и rK,

предназначенные для точной подгонки

шкалы и являющиеся частями резисторов

RH

и RК;

постоянные плечи моста R1

и R2;

переменное плечо моста – термометр

сопротивления RT;

балластный резистор RБ,

ограничивающий протекающий через плечи

моста ток с целью обеспечения минимального

нагрева термометра сопротивления;

подгоночные резисторы RП1

и RП2,

доводящие сопротивление каждого из

двух проводов соединительной липни RЛ,

до значения 2,5 Ом (RЛ=5 Ом),

принимаемого при градуировке шкалы

автоматических уравновешенных мостов.

Усиление напряжения разбаланса измерительной схемы производится электронным усилителем переменного тока ЭУ, включенным в диагональ аb. Питание измерительной схемы происходит через диагональ cd переменным током напряжением 6,3 В, частотой 50 Гц от силового трансформатора электронного усилителя.

Для перемещения подвижной каретки е отсчетного устройства ОУ с расположенными на ней движком реохорда Rp стрелкой и пером служит асинхронный реверсивный микродвигатель РД, подключенный к выходу электронного усилителя. Привод, диаграммной ленты отсчетного устройства осуществляется синхронным микродвигателем СД.

При разбалансе измерительной схемы вследствие изменения температуры (сопротивления) RT, включенного в плечо ac, в диагонали аb моста появляется напряжение переменного тока, которое после усиления в электронном усилителе заставляет реверсивный двигатель переместить подвижную каретку е отсчетного устройства вместе с движком реохорда в ту или другую сторону до наступления нового состояния равновесия схемы. После этого реверсивный двигатель останавливается. Стрелка подходит к отметке шкалы соответствующей новому состоянию температуры.

Методы измерения температур тел по их тепловому излучению относятся к бесконтактным методам измерения, при которых отсутствует непосредственный контакт между чувствительным элементом термометра (как это имеет место при измерении температур термоэлектрическим термометром и термометром сопротивления) и измеряемым телом или средой. Этот метод теоретически не имеет верхнего предела измерения.

Оптический метод измерения температур основан на определении яркостной температуры тела, т.е. температуры абсолютно черного тела, при которой спектральная энергетическая яркость его равна яркости реального тела, имеющего действительную температуру. Яркостную температуру тел определяют с помощью оптических пирометров (квазимонохроматического пирометра). Затем по известной яркостной температуре рассчитывают действительную температуру тела.

Вопросы для самопроверки

Что такое термодинамическая температура тела? Что положено в основу построения термодинамической шкалы температур?

Почему в качестве реперных точек взяты точки фазовых переходов химически чистых элементов (воды, цинка, серебра, золота)?

Дайте описание конструкций жидкостных термометров, возможных погрешностей измерения, их преимущества и недостатки.

Опишите принцип действия манометрических термометров, обратив внимание на конструкцию чувствительного элемента.

Приведите принцип действия термоэлектрического термометра. Как влияет на величину термо-ЭДС термометра включение в его цепь третьего проводника?

Покажите, как правильно нужно вводить поправку на температуру свободных концов термоэлектрического термометра.

Дайте описание конструкции милливольтметра и принципа его действия.

Опишите компенсационный метод измерения термо-ЭДС на примере работы ручного потенциометра.

Приведите электрическую схему автоматического потенциометра и опишите принцип её работы.

Приведите описание устройства платинового термометра сопротивления.

Приведите электрическую схему автоматического уравновешенного моста и опишите принцип её работы.

Дайте описание конструкции логометра и принципа его действия.

Укажите, в каких типах пирометров реализуется тот или иной закон лучистого теплообмена.

Опишите принцип измерения температуры оптическим термометром.

Для чего используется красный светофильтр в оптическом пирометре.

Назначение светопоглощающих стёкол в оптическом пирометре.

Объясните отличие контактных методов измерения температур от бесконтактных.