- •Ф изиология питания Введение

- •Роль питания в жизнедеятельности человека

- •Пищеварительные ферменты и их действие

- •Пищеварительная система

- •Пищеварение в ротовой полости

- •Пищеварение в желудке

- •П оджелудочная железа

- •Пищеварение в толстом кишечнике

- •Пищеварение в тонком кишечнике

- •Физиологическая оценка важнейших пищевых веществ и их значение для организма человека

- •Рекомендуемое потребление белков для трудоспособного населения по различным группам интенсивности труда

- •Заменимые аминокислоты

- •Функции жиров:

- •Ненасыщенные жирные кислоты

- •Рекомендуемое потребление жира для трудоспособного населения различных групп интенсивности труда

- •Фосфолипиды (фосфатиды)

- •Стерины

- •Функции углеводов:

- •Рекомендуемое потребление углеводов для трудоспособного населения различных групп интенсивности труда

- •Средняя потребность взрослого человека в углеводах

- •Наибольшее значение в питании имеют гексозы: глюкоза, галактоза, фруктоза, Гексозы

- •Дисахара

- •Витамины

- •Источники и функции основных витаминов, необходимых человеку::

- •Суточная потребность человека в витаминах:

- •Гиповитаминозы

- •Жирорастворимые витамины

- •Источники жирорастворимых витаминов

- •Водорастворимые витамины

- •Минеральные вещества

- •Рациональное питание и физиологические основы его организации

- •Обмен веществ и энергии

- •Расход энергии при разной физической активности (ккал/ч в расчете на "стандартного" человека массой 60 кг)

- •Принципы рационального питания

- •Соблюдение режима питания

- •Питание различных групп взрослого населения физиолого-гигиенические основы составления суточных рационов питания

- •Диетическое и лечебно-профилактическое питание

Заменимые аминокислоты

Заменимые аминокислоты выполняют важные функции в обмене веществ, причем физиологическая роль некоторых из них ничуть не меньше, чем заменимых. Одна из дикарбоновых аминокислот - глутаминовая - участвует в обезвреживании аммиака - соединения, очень токсичного для клеток организма. Она поддерживает дыхание клеток мозга. Широко применяется при лечении многих нервных заболеваний. Глутаминовая кислота активно участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия в крови и тканях.

Ориентировочная средняя потребность взрослого человека в заменимых аминокислотах следующая (г/сут): цистин - 2-3, тирозин - 3-4, аланин - 3, серин - 3, глутаминовая кислота - 16, аспарагиновая кислота - 6, пролин - 5, глицин - 3

Степень усвоения белка, его биологическая ценность определяется не только аминокислотным составом белка, но и возможностью его расщепления ферментами пищеварительного сока. Так, перья, копыта тоже относятся к белкам, но они не могут быть использованы в качестве пищевых продуктов именно поэтому. Потери белка увеличиваются при чрезмерном введении в организм клетчатки с продуктами растительного происхождения. Небольшая добавка к растительной пище животного белка повышает его усвояемость на 12%. Физиологически оправдано, чтобы доля продуктов растительного происхождения была в количестве 30-40% от веса суточного рациона. На усвояемость организмом пищевых веществ, и в частности белка, оказывают большое влияние характер и степень кулинарной обработки продуктов. Применяя те или иные ее способы, можно повысить степень усвоения пищевых веществ и, следовательно, снизить количество потребляемой пищи или, наоборот, ухудшить ее усвояемость. Чрезмерная тепловая обработка (например, жарка) ухудшает усвояемость белков вследствие избыточной денатурации белков, затрудняющей проникновение ферментов через плотную корку, образующуюся на поверхности продукта. А вареное мясо или рыба усваиваются полнее, чем жареные, поскольку в них довольно иного соединительно-тканных белков (коллагенов), которые при варке приобретают желеобразное состояние, частично растворяются в воде и легче расщепляются протеолитическими ферментами. Измельчение мяса, рыбы облегчает процесс пищеварения. Поэтому блюда из котлетной массы усваиваются лучше, чем из натурального куска.

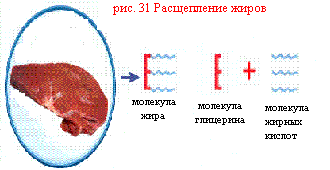

Жиры

По химической природе липиды (жиры) представляют собой сложные эфиры глицерина и высокомолекулярных жирных кислот - так называемые глицериды. Они нерастворимы в воде и легко растворимы в спирте, эфире, бензине, т.е. в жирорастворителях. Липидам свойственны разнообразные функции.

Функции жиров:

Они являются источником энергии: при окислении в организме 1 г жира выделяется 9 ккал.

При полном сгорании жиров в организме образуется большое количество воды. Так, при окислении 100 г жиров выделяется 100 г эндогенной воды, что имеет особое значение в экстремальных условиях, например при жажде.

Липиды выполняют структурно-пластическую роль, так как входят в состав клеточных и внеклеточных мембран всех тканей.

Жиры являются растворителями витаминов А, В, Е, К и способствуют их усвоению.

Мембранные структуры клеток, образованные двумя слоями фосфолипидов и белковой прослойкой, содержат ферменты, при участии которых обеспечивается упорядоченность потоков метаболитов в клетки (воды, солей, аминокислот, сахара) и из них (продуктов обмена веществ).

С жирами в организм вводятся биологически активные вещества, обладающие противосклеротическими свойствами: фосфолипиды, токоферолы, стерины, полинасыщенные жирные кислоты (ПНЖК).

Липиды, входящие в состав нервных клеток и их отростков, обеспечивают направленность потоков нервных сигналов.

Из липидов образуются некоторые гормоны (половые, коры надпочечников), а также витамин D.

Липиды кожи и внутренних органов выполняют защитную роль.

В организме человека и животных липиды предохраняют тело от переохлаждения, так как препятствуют отдаче тепла, а также от механического повреждения (например, сердце, почки).

Липиды, выделяемые сальными железами, придают коже эластичность, предохраняют ее от высыхания и растрескивания.

При

исключении жиров из пищи или при их

недостатке (даже если достаточны

калорийность и количество белка) рост

животных замедляется, продолжительность

жизни сокращается, имеет место задержка

воды в организме,нарушение функции

почек. В тканях снижается синтез белка,

фосфолипидов и других веществ, кожа

становится необычно проницаемой,

развиваются дерматиты, повышается

проницаемость капилляров. Кроме того,

отмечается потеря способности к

оплодотворению у самцов и развивается

бесплодие у самок. Избыточное содержание

жиров в пище также является неблагоприятным

фактором. Может развиться ожирение и

нарушение функции печени, сердечно-сосудистой

системы, отмечается связь липемии

(высокого содержания жира в крови) с

атеросклерозом. Принято считать, что в

рационе здорового человека, живущего

в средней полосе, жиры должны составлять

около 30% общей калорийности пищи, что

составляет 90-100 г жиров в день. Рекомендуется

снижать с одержание

жиров в рационе до 25% по калорийности

для людей, проживающих в южных районах.

В то же время для северных районов

потребность в жирах должна составлять

35%.

одержание

жиров в рационе до 25% по калорийности

для людей, проживающих в южных районах.

В то же время для северных районов

потребность в жирах должна составлять

35%.

В организме человека жир находится в двух видах: структурный (протоплазматический) и резервный (в жировые депо). Структурный жир в клетках входит в состав особых включений или сложных, относительно прочных соединений с белками, которые называются липопротеиновыми комплексами. Они содержатся в крови, участвуют в построении клеточных органелл (ядра, рибосом, митохондрий). Количество протоплазматического жира поддерживается в органах и тканях на постоянном уровне, который не изменяется даже при голодании. Резервный (запасной) жир накапливается в жировых депо: под кожей (подкожный жировой слой), в брюшной полости (сальник), около почек (околопочечный жир). Степень накопления резервного жира зависит от ряда причин: характера питания, уровня энергозатрат, возраста, пола, конституционных особенностей организма, деятельности желез внутренней секреции. В запасном жире постоянно происходит синтез и распад; он является источником обновления внутриклеточного структурного, жира.

В составе пищевых продуктов различают жиры «видимые» (сливочное и растительное масло, маргарин и др.) и «скрытые», или невидимые, жиры (в мясе, рыбе, молоке и др.).

Жиры обладают различными физическими свойствами и составом в зависимости от входящих в них жирных кислот. В настоящее время известно свыше 100 жирных кислот. Однако в наиболее распространенных пищевых жирах находится сравнительное небольшое их число. Жирные кислоты делятся на две большие группы: твердые при нормальной температуре насыщенные жирные кислоты

Ненасыщенные жирные кислоты

Наибольшее значение не только по степени распространения, но и по своим свойствам имеют следующие жирные кислоты: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая и линоленовая. От наличия двойных связей и их количества (две двойные связи, три двойные связи и т.д.) в молекуле зависят все основные свойства ненасыщенных жирных кислот, в том числе и их жидкая консистенция.

Непредельные (ненасыщенные) жирные кислоты широко представлены в пищевых продуктах. Одним из свойств ненасыщенных жирных кислот является способность к окислению, накоплению окисленных продуктов и последующей их порче. Наиболее часто встречается в жирах ненасыщенная жирная кислота с одной двойной связью - олеиновая (С17Н33СООН), которая содержится как в растительных, так и в животных жирах.

Особую группу ненасыщенных жирных кислот составляют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК): линоленовая (С17Н31СООН) - с двумя двойными связями; линоленовая (С17Н29СООН) - с тремя двойными связями; арахидоновая (С17Н39СООН) имеет четыре двойные связи. Все эти жирные кислоты относятся к незаменимым факторам питания, так как обладают высокой биологической активностью, многие относят их к витаминам (B1). Они почти не образуются в нашем организме. Важнейшим биологическим свойством ПНЖК является участие в образовании высокоактивных комплексов фосфолипидов, вместе с которыми они входят в состав клеточных мембран, миелиновых оболочек, соединительной ткани и др. От обеспеченности организма ПНЖК зависит синтез простагландинов, так называемых «гормонов тканей», т.к они синтезируются непосредственно из фосфолипидов мембран. Установлена связь ПНЖК с обменом холестерина. Они образуют с ним эфиры, которые легко удаляются из организма с желчью, способствуя снижению уровня холестерина крови. ПНЖК являются мощным противосклеротическим фактором. Кроме того, они оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность, снижают проницаемость. Они препятствуют тромбообразованию, повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, радиационным воздействиям, канцерогенным факторам. Они необходимы для нормального образования и роста клеток кожи.

и жидкие, ненасыщенные жирные кислоты