- •Системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем

- •1Введение в системный анализ

- •1.1Системный анализ как научная дисциплина

- •1.2Компьютерная техника и системный анализ

- •1.3Система и ее свойства

- •Свойства системы

- •1.3.1Структура и иерархия систем

- •1.3.2Модульное строение системы

- •1.3.3Состояние системы и процессы в системе

- •1.3.4Целенаправленные системы и управление

- •Управление системами

- •1.4Принципы системного подхода

- •Принцип конечной цели

- •Принцип единства и связи

- •Принцип модульного построения

- •Принцип иерархии

- •Принцип функциональности

- •Принцип развития

- •Принцип децентрализации

- •Принцип неопределенности

- •Дополнительные принципы системного подхода

- •Практическое использование принципов системного подхода

- •2Информационные системы. Жизненный цикл информационной системы

- •2.1Определение информационной системы

- •Информация, данные, знания

- •Информационная система

- •2.2Классификация информационных систем

- •Классификация по типу хранимых данных

- •Классификация по степени автоматизации информационных процессов

- •Классификация по характеру обработки данных

- •Классификация по сфере применения

- •Классификация по уровню управления

- •Классификация по способу организации

- •2.3Жизненный цикл информационной системы

- •2.3.1Системный анализ

- •Определение требований

- •Оценка осуществимости

- •Оценка риска

- •Построение логической модели

- •Построение прототипа

- •2.3.2Проектирование

- •2.3.3Реализация

- •2.3.4Тестирование

- •2.3.5Эксплуатация

- •2.4Модели жизненного цикла информационной системы

- •2.4.1Каскадная модель жизненного цикла информационной системы

- •Основные достоинства каскадной модели

- •Недостатки каскадной модели

- •2.4.2Спиральная модель жизненного цикла информационной системы

- •Преимущества спиральной модели

- •3Методологии и технологии проектирования информационных систем

- •3.1Общие требования к методологиям и технологиям

- •Технологическую операцию проектирования представим:

- •3.2Стандарты организации жизненного цикла информационных систем

- •Стандарт проектирования должен устанавливать:

- •Стандарт оформления проектной документации должен устанавливать:

- •Стандарт интерфейса пользователя должен устанавливать:

- •3.3Методология быстрой разработки приложений rad

- •Фаза анализа и планирования требований

- •Фаза проектирования

- •Фаза построения

- •Фаза внедрения

- •Особенности и ограничения применения методологии rad.

- •Основные принципы методологии rad:

- •3.4Структурный подход к проектированию информационных систем

- •Структурный подход

- •Структурный анализ

- •Средства структурного анализа

- •4Методология функционального моделирования sadt (стандарт idef0)

- •4.1Анализ предметной области и принципы функционального моделирования по методологии sadt (стандарт оформления idef0)

- •Субъект моделирования

- •Цель моделирования

- •Точка зрения на модель

- •Модели as-is и то-ве

- •Принципы моделирования

- •4.2Состав функциональной модели sadt Типы диаграмм sadt-модели

- •Контекстная диаграмма

- •Диаграммы декомпозиции

- •Диаграммы дерева узлов

- •4.3Элементы контекстной диаграммы модели sadt Работа

- •Граничные стрелки

- •Контекстная диаграмма

- •4.4Элементы диаграммы декомпозиции модели sadt Работы

- •Миграция граничных стрелок и icom-коды

- •Внутренние стрелки

- •Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки

- •4.5Иерархия диаграмм модели и диаграмма дерева узлов Иерархия диаграмм и контроль граничных стрелок

- •Туннелирование стрелок

- •Нумерация блоков и диаграмм

- •Диаграмма дерева узлов

- •4.6Рекомендации по рисованию диаграмм

- •4.7Проверка достоверности модели sadt

- •4.8Пример моделирования информационной системы с помощью методологии sadt (стандарт idef0)

- •Определение предметной области

- •Выбор цели

- •Выбор точки зрения

- •Построение контекстной диаграммы

- •Построение диаграммы декомпозиции а0

- •Выбор блока для декомпозиции следующего уровня

- •Построение диаграммы декомпозиции а2

- •Построение диаграммы декомпозиции а1

- •Окончание декомпозиции

- •Построение диаграммы дерева узлов

- •5Методологии получения количественных оценок функциональных моделей

- •5.1Цели проведения функционально-стоимостного анализа

- •5.2Построение фса-модели на базе idef0-модели

- •5.3Пример проведения функционально-стоимостного анализа с помощью методологии фса

- •6Методология последовательного выполнения процессов workflow (стандарт idef3)

- •6.1Базовые элементы модели idef3

- •Единицы работы

- •Перекрестки

- •Объект ссылки

- •6.2Иерархия диаграмм модели idef3 Контекстная диаграмма

- •Диаграммы декомпозиции

- •Нумерация работ и диаграмм

- •6.3Временные диаграммы активизации работ

- •6.4Пример применения методологии последовательного выполнения работ idef3

- •7Методология моделирования диаграмм потоков данных dfd

- •7.1Базовые элементы модели dfd

- •Процессы

- •Внешние сущности

- •Хранилища данных

- •Потоки данных

- •7.2Иерархия диаграмм потоков данных dfd к онтекстная диаграмма

- •Диаграмма декомпозиции

- •Нумерация работ и диаграмм

- •8Моделирование данных

- •8.12.1. Управление данными как ресурсами

- •8.22.2. Концепция трех схем

- •8.32.3. Цели моделирования данных

- •8.42.4. Idef1x-подход

- •8.53. Синтаксис и семантика idef1x

- •1. Сущности

- •8.5.13.1. Сущности

- •8.5.23.2. Отношения связи

- •8.5.33.3. Отношения категоризации

- •8.5.43.4. Неспецифические отношения

- •8.5.53.5. Атрибуты

- •8.5.63.6. Первичные и альтернативные ключи

- •8.5.73.7. Внешние ключи

- •8.64. Процедуры моделирования

- •8.6.14.1. Стадия 0 - начало работы над проектом

- •4.1.1. Определение цели моделирования

- •4.1.2. Разработка плана моделирования

- •4.1.3. Организационная структура коллектива разработчиков

- •4.1.4. Сбор исходной информации

- •4.1.5. Авторские соглашения

- •8.6.24.2. Стадия 1 - определение сущностей

- •4.2.1. Идентификация сущностей

- •4.2.2. Определение сущностей

- •8.6.34.3. Стадия 2 - определение отношений

- •4.3.1. Установление связанных сущностей

- •4.3.2. Определение отношений

- •4.3.3. Построение диаграмм уровней сущностей

- •8.6.44.4. Стадия 3 - определения ключей

- •4.4.1. Разрешение неспецифических отношений

- •4.4.2. Изображение функциональных точек зрения

- •4.4.3. Определение ключевых атрибутов

- •4.4.4. Миграция ключей

- •4.4.5. Проверка правильности ключей и отношений

- •4.4.6. Определение ключевых атрибутов

- •4.4.7. Изображение результатов стадии 3

- •8.6.54.5. Стадия 4 - определение атрибутов

- •4.5.1. Идентификация неключевых атрибутов

- •4.5.2. Определение владельцев атрибутов

- •4.5.3. Определение атрибутов

- •4.5.4. Детализация модели

- •4.5.5. Представление результатов стадии 4

- •8.75. Документирование и верификация

- •8.7.15.1. Введение

- •8.7.25.2. Idef1x-папка

- •8.7.35.3. Стандартные бланки

- •8.7.45.4. Процедура сквозного анализа idef-модели

- •8.8Приложение а

- •8.9Инфологическое проектирование

- •8.9.1Сущности и атрибуты

- •1.2.2. Связи

- •1.2.3. Формализация связей

- •1.2.4.Развитые элементы er-модели

- •9Сравнение существующих методик

- •Объектно-ориентированная методика

Контекстная диаграмма

Построение SADT-модели начинается с представления всей системы в виде одного блока и граничных стрелок, изображающих связи с функциями вне системы.

Д иаграмма,

состоящая из одного блока и стрелок,

определяет границы системы и называется

контекстной диаграммой модели. При

этом блок изображает границы системы:

всё, лежащее внутри него, является частью

системы, а все, лежащее вне его, образует

внешнюю среду системы.

иаграмма,

состоящая из одного блока и стрелок,

определяет границы системы и называется

контекстной диаграммой модели. При

этом блок изображает границы системы:

всё, лежащее внутри него, является частью

системы, а все, лежащее вне его, образует

внешнюю среду системы.

Рис. 4.9 Контекстная диаграмма модели

4.4Элементы диаграммы декомпозиции модели sadt Работы

Блок, представляющий систему в виде одного функционального модуля, детализируется на диаграмме декомпозиции с помощью нескольких блоков (обычно от 3 до 6), соединенных внутренними стрелками. Эти блоки представляют собой основные подфункции исходной функции. Такая декомпозиция выявляет полный набор работ, каждая из которых представляется как блок, границы которого определяются соответствующими стрелками. Каждая из этих работ может быть декомпозирована подобным образом для более детального представления.

Работы никогда не размещаются на диаграмме случайным образом. Они размещаются по степени важности, как ее понимает автор. В методологии SADT этот относительный порядок называется доминированием.

Доминирование понимается как влияние, которое одна работа оказывает на другие работы диаграммы.

Самой доминирующей работой диаграммы может быть самая важная из требуемой последовательности работ, либо планирующая или контролирующая работа, влияющая на все другие работы. Наиболее доминирующая работа, обычно, размещается в верхнем левом углу диаграммы, а наименее доминирующая – в правом нижнем углу. В результате получается ступенчатая схема.

На диаграмме декомпозиции работы должны быть пронумерованы слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу работы.

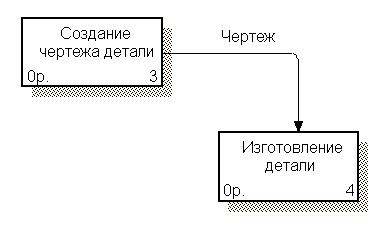

П риведем

декомпозицию блока, представленного

на контекстной диаграмме.

риведем

декомпозицию блока, представленного

на контекстной диаграмме.

Рис. 4.10 Диаграмма декомпозиции

Миграция граничных стрелок и icom-коды

Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. Работы нижнего уровня – это то же самое, что работа верхнего уровня, но в более детальном изложении. Как следствие этого границы работы верхнего уровня – это то же самое, что границы диаграммы декомпозиции.

При декомпозиции какой-либо работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки должны отобразиться на диаграмме декомпозиции, то есть должна произойти миграция стрелок. Одним из способов контроля миграции стрелок служат ICOM-коды, предназначенные для идентификации граничных стрелок. ICOM – аббревиатура от Input, Control, Output и Mechanism.

Каждая граничная стрелка диаграммы декомпозиции должна быть обозначена с помощью кода ICOM, совпадающего с обозначением соответствующей стрелки на родительской диаграмме. Код ICOM содержит префикс, соответствующий типу стрелки I, С, О или М, и порядковый номер.

Внутренние стрелки

Для связи работ между собой в диаграммах декомпозиции используются внутренние стрелки, которые начинаются у одной работы и заканчиваются у другой. Различают пять типов внутренних стрелок для связей работ.

С вязь

по входу – связь, при которой выход

вышестоящей работы направляется на

вход нижестоящей работы.

вязь

по входу – связь, при которой выход

вышестоящей работы направляется на

вход нижестоящей работы.

Рис. 4.11 Связь по входу

С вязь

по управлению – связь, при которой

выход вышестоящей работы направляется

на управление нижестоящей работой.

Связь показывает доминирование

вышестоящей работы. Данные или объекты

выхода вышестоящей работы не меняются

в нижестоящей.

вязь

по управлению – связь, при которой

выход вышестоящей работы направляется

на управление нижестоящей работой.

Связь показывает доминирование

вышестоящей работы. Данные или объекты

выхода вышестоящей работы не меняются

в нижестоящей.

Рис. 4.12 Связь по управлению

О братная

связь по входу – связь, при которой

выход нижестоящей работы направляется

на вход вышестоящей, используется для

описания циклов.

братная

связь по входу – связь, при которой

выход нижестоящей работы направляется

на вход вышестоящей, используется для

описания циклов.

Рис. 4.13 Обратная связь по входу

О братная

связь по управлению представляет

собой связь, при которой выход нижестоящей

работы направляется на управление

вышестоящей работой, является показателем

эффективности процесса.

братная

связь по управлению представляет

собой связь, при которой выход нижестоящей

работы направляется на управление

вышестоящей работой, является показателем

эффективности процесса.

Рис. 4.14 Обратная связь по управлению

Связь выход-механизм – связь, при которой выход одной работы направляется на механизм другой и показывает, что работа готовит ресурсы для проведения другой работы. Стрелка механизма обозначает строго последовательную взаимосвязь: подготовка механизмов должна быть завершена до начала следующей работы.

Рис. 4.15 Связь выход-механизм