- •Глобальные проблемы в гис

- •Проблема использования различных видов атрибутивных данных в гис

- •Проблема использования различных видов картографических данных в гис (хуевато)

- •Объектно-ориентированное моделирование, виды моделей и их применение в гис

- •5 Геодезическая, топоцентрическая и изометрическая системы координат в гис

- •6 Геоцентрическая, сферическая и локальная системы координат в гис

- •7. Определение картографических проекций, их взаимосвязь с геодезической системой

- •8. Виды классификаций картографических проекций

- •Проекции с параллелями постоянной кривизны

- •9. Картографические проекции, свойства и их виды по характеру искажений

- •10 Картографические проекции, свойства и их виды по форме картографической сетки

- •11 Элементы бесконечно малой сферической трапеции, их отображение на плоскости

- •12 Понятие масштабов в картографических проекциях, их виды

- •13 Виды искажений картографических проекций, их основные показатели

- •Искажение длин линий (расстояний)

- •Искажение углов

- •Искажение форм

- •Искажение площадей

- •14 Методы преобразования картографических проекций в гис

- •15 Основные факторы и способы выбора картографических проекций

- •16 Описание, свойства и область применения в гис различных видов цилиндрических проекций

- •17 Описание, свойства и область применения в гис различных видов азимутальных проекций

- •18 Описание, свойства и область применения в гис различных видов конических проекций

- •19 Описание, свойства и область применения в гис проекций Гаусса-Крюгера и utm

- •20 Алгоритм решения задачи поиска наилучшей проекции для гис

Глобальные проблемы в гис

Лекция

Проблема – от греч. сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения или разрешения.

Проблема в понятии науки – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо объектов, явлений, процессов и требующие теоретического решения.

Для решения проблемы – ряд действий:

Постановка проблемы

Анализ

Оценка

Идея решения

Рассмотрение концепции решения

Проверка и подтверждение

Решение проблемы определено степенью неопределенности. Вопрос отличается от задачи тем, что для ее решения недостаточно собственных ресурсов.

Проблематика – совокупность возможных вопросов, связанных объектом исследования.

Проблемы:

По возможности прогноза (плохо прогнозируемые, прогнозируемые)

По сложности (простые (быстро решаемые), сложные)

Научная проблема – осознание или формулировка концепции о незнании.

Проблемы в геоинформатике

Местоположение (результаты реализуемых моделей не подлежат пространственному анализу – не могут отображаться на модели), географических явлений (возможно картографирование объектов, но по отдельным показателям) и пространственные особенности (объекты легко картографируются).

Проблема плохой формализации. Решения: дополнительные исследования географов и не географов, попытка разработки новых методов решения, применение нейронных сетей для классификации существа явлений.

Лишние данные, различная степень значений исходных показателей.

Вариант решения – эксперимент, проверка избыточных данных.

Проблема признаков разной природы

Проблема несоответствия модели решаемой задаче.

Проблема нормирования исходных показателей.

Не лекция

Научная проблема — это осознание, формулирование концепции о незнании. Если проблема обозначена и сформулирована в виде идеи, концепции, то это значит, что можно приступать к постановке задачи по её решению. При введении в культуру русского языка понятие «проблема» претерпело трансформацию. В западной культуре проблема — задача требующая решения. В русской культуре проблема — стратегический этап решения задачи, на идейно-концептуальном уровне, когда неявно множество условий, перечень которых может быть формализован и учтён в постановке задачи (перечень условий, параметров, краевые условия (предел значений) которых включены в условия задачи).

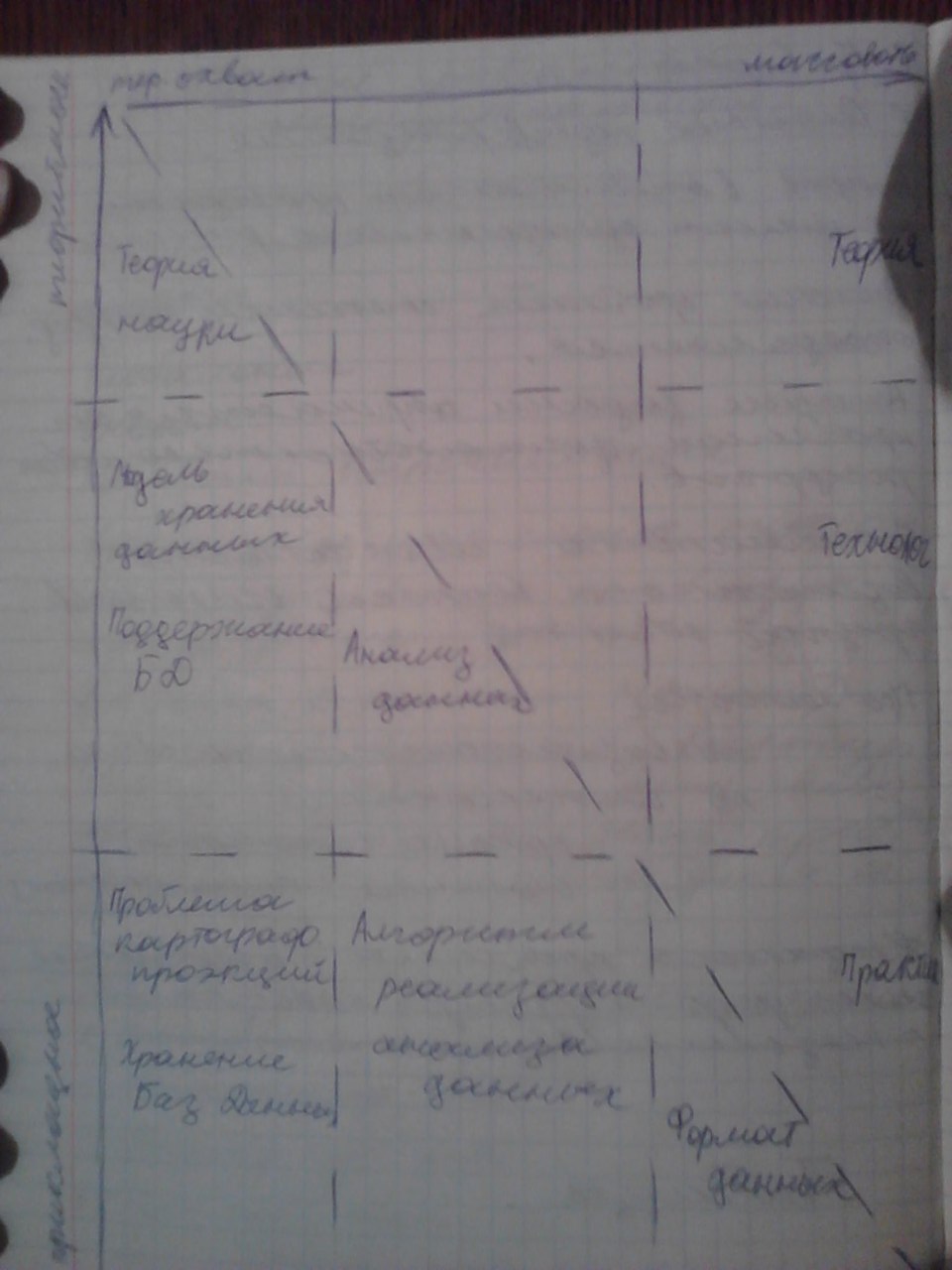

Пирамида проблем:

На самой вершине пирамиды находятся основополагающие принципы теории.

В середине располагаются более общие положения и гипотезы, несущие по преимуществу теоретическое содержание

В самом низу лежат фактические утверждения и простейшие эмпирические обобщения, хорошо подтверждаемые опытом.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одной из центральных проблем математической картографии является задача построения наивыгоднейших картографических проекций, то есть проекций, в которых искажения в каком-либо смысле сведены к минимуму. Она полностью ещё не решена даже для хорошо известных классов проекций, хотя частными случаями этой задачи занимались многие известные учёные (Л. Эйлер, К. Гаусс, П. Л. Чебышев и другие). Проблема ставится двояко: для заданной области изыскивают проекции с минимумом искажений либо из всего мыслимого множества проекций (идеальные проекции), либо из определённого класса (наилучшие проекции класса). В обоих случаях задача с математической точки зрения обращается в проблему приближения функций двух переменных. Но в последней также существуют различные постановки: обращаясь, например, к теории наилучших приближений, говорят о наивыгоднейших проекциях минимаксного типа, а пользуясь теорией квадратических приближений, исследуют наивыгоднейшие проекции вариационного типа. Общая проблема построения наивыгоднейших картографических проекций приводит к ряду новых экстремальных задач на условный минимакс и других. До конца исследован лишь случай наилучших конформных проекций. Согласно теореме Чебышева — Граве, наилучшей конформной проекцией (чебышевской) для данной области является та, крайняя изокола в которой совпадает с контуром изображаемой территории. В чебышевских проекциях искажения площадей наименее уклоняются от нуля. Как следствие, в них наименее уклоняются от нуля также модули логарифмов масштабов длин; отношение наибольшего масштаба к наименьшему минимально; минимальна также наибольшая кривизна изображений геодезических линий; наконец, среднее квадратическое значение логарифмов масштаба длин также минимально. Такое сочетание различных положительных свойств у чебышевских проекций характерно для класса конформных проекций как наиболее простого (но и важного для практики) среди всех других классов

1) Отсутствие координированных действий в области развития геоинформатики на государственном уровне, учитывающих интересы всех организаций и лиц, занятых производством, накоплением, распространением и использованием цифровых геоданных, сдерживает поток вложений в ГИС-образование, не позволяет достичь приемлемого уровня информационного обеспечения разнообразных учебно -образовательных задач в области ГИС.

2) Различный уровень, интересы, возможности и технологическая политика развития ГИС-технологий в отраслевых министерствах и ведомствах приводит к формированию ведомственных (отраслевых) требований к подготовке специалистов, затрудняя, тем самым, разработку и стандартизацию единой базовой системы непрерывного и профессионального геоинформационного образования.

3) Разрыв в аппаратно-программном оснащении образовательных учреждений, занимающихся геоинформационной тематикой, по сравнению с организациями иных сфер деятельности, связанных с ГИС-технологиями (управление, производство, наука и др.), из-за отсутствия целевых средств, направляемых на ГИС-образование, еще более увеличился.

4) Разработка и принятие государственного образовательного стандарта высшего профессионального геоинформационного образования по-прежнему является необходимым условием бюджетного финансирования подготовки специалистов в области геоинформатики и официального признания соотвествующей квалификации выпускников со стороны государственных органов, отраслей и ведомств.

5) Хронически слабая обеспеченность геоинформационного образования учебно-методическими материалами (учебниками, справочниками, пособиями и т.п.) стала в настоящее время критически недостаточной и, судя по мировым темпам технологического и информационного развития ГИС, может стать для нашей страны вообще непреодолимой проблемой.

6) Двойственное (географическое и инженерное) начало, присущее геоинформатике, в связи с развитием и освоением ГИС-технологий стало актуальной проблемой и, как в случае с географической и инженерной картографией, требует пристального внимания, обсуждения и государственного решения применительно к образовательным стандартам и учебным программам, поскольку в противном случае может привести к неоправданной "технологизации" геоинформатики как направления подготовки и образовательной дисциплины.

Одним из условий решения перечисленных проблем являются коодинированные действия со стороны профильных учебно-методических объединений (УМО), которые объединяют интеллектуальный образовательный потенциал вузов и заняты вопросами разработки, стандартизации и государственного признания образовательных программ по профилю своей специализации. По-видимому, целесообразно изучить возможности формирования межотраслевого Научно-методического Совета (НМС) по высшему геоинформационному образованию, который бы состоял из представителей заинтересованных отраслевых УМО, объединенных вокруг секции геоинформатики и картографии УМО университетов России. Подобная форма координации уже успешно используется для решения проблем экологического образования и соответствующему НМС удалось в короткие сроки организовать работу, разработать и утвердить в Госкомвузе РФ набор согласованных госстандартов по направлениям и специальностям экологического образования, учитывающих интересы различных отраслей и ведомств.

Еще более масштабные координационные задачи должны стоять перед Комитетом по геоинформационному образованию, созданному в рамках ГИС-Ассоциации . Имея опыт привлечения к совместной деятельности организаций и лиц, представляющих различные - государственные, общественные, коммерческие - интересы в области геоинформатики и ГИС на разных административных и территориальных уровнях, ГИС-Ассоциация способна организовать работу Комитета таким образом, чтобы стимулировать координацию образовательной деятельности в рамках всего геоинформационного сообщества, найти новые формы массового привлечения средств на образовательные нужды, способствовать развитию геоинформационного рынка труда.

Особое место при решении проблем занимает анализ тенденций в потребностях и адекватного соответствия предлагаемого и имеющегося числа дипломированных специалистов и их навыков потребностям рынка труда в области ГИС и геоинформатики.