- •Глава 1 основы метрологии и измерительной техники

- •1.1. Измерение

- •1.1.1. Физическая величина

- •1.1.2.Виды средств измерений

- •1.1.3. Виды и методы измерений

- •1.2. Единство измерений

- •1.2.1. Единицы физических величин

- •1.2.2. Стандартизация

- •1.2.3. Эталоны

- •1.3. Точность измерений

- •1.3.1. Погрешность результата измерения

- •1.3.2.Погрешности средств измерений

- •1.3.3. Классы точности средств измерений

- •1.3.4. Основная и дополнительная погрешности

- •1.3.5. Методическая погрешность

- •Глава 2 основные характеристики электрических сигналов и цепей

- •2.1. Временные параметры

- •2.1.1. Напряжения и токи

- •2.1.2. Коэффициенты амплитуды и формы

- •2.1.3. Коэффициент мощности км и соs φ

- •2.1.4. Мощность и энергия

- •2.2. Функциональное представление периодических сигналов

- •2.2.1. Напряжения и токи

- •2.2.2. Мощность и энергия

- •2.2.3. Коэффициент мощности км и соs φ

- •2.3. Трехфазные электрические цепи

- •2.3.2. Мощность и энергия в трехфазной цепи

- •2.4. Комплексные сопротивления

- •2.4.1. Фазовый сдвиг

- •2.4.2. Добротность и тангенс угла потерь

- •2.5. Несинусоидальность формы сигнала

- •2.5.1. Параметрическое представление

- •2.5.2. Функциональное представление

- •3. Электромеханические измерительные приборы

- •3.2.1. Приборы магнитоэлектрической системы

- •3.2.2. Приборы выпрямительной системы

- •3.2.3. Приборы термоэлектрической системы

- •3.2.5. Приборы электродинамической системы

- •3.2.6. Электростатические вольтметры

- •3.2.7. Приборы индукционной системы

- •3.3. Электронные измерительные приборы

- •3.3.1. Электронные вольтметры переменного напряжения

- •3.3.2. Выпрямители (детекторы)

- •3.3.3. Особенности электронных измерительных приборов

- •3.4. Влияние формы сигнала на показания приборов

- •3.4.1. Сигнал без постоянной составляющей

- •3.4.2. Сигнал — сумма переменной и постоянно составляющих

- •Глава 4 электронно-лучевой осциллограф

- •4.1. Устройство электронно-лучевого осциллографа

- •4.1.1. Каналы вертикального и горизонтального отклонения

- •4.1.2. Электронно-лучевая трубка

- •4.13. Двухканальные электронно-лучевые осциллографы

- •4.2. Формирование изображений на экране электронно-лучевой трубки

- •4.2.1. Режим линейной развертки (режим y—t)

- •4.2.2. Режим y—х

- •4.2.3. Растровый режим (режим y—х-—z)

- •4.3. Метрология осциллографических измерений

- •4.3.1. Инструментальная погрешность

- •4.3.2. Погрешность взаимодействия

- •4.3.3. Субъективная погрешность

- •4.4. Оценка погрешностей результатов измерений

- •4.4.1. Режим линейной развертки (режим y—t)

- •4.4.2. Режим у—х

- •5. Методы измерение тока, напряжения, мощности и энергии

- •5.1. Измерение постоянного тока, напряжения и количества электричества

- •5.2. Измерение переменного тока и напряжения

- •5.3. Измерение мощности и энергии в цепях постоянного тока и переменного тока промышленной частоты

3.3. Электронные измерительные приборы

Электронные ИП (ЭИП) представляют собой более сложные устройства, чем электромеханические. Они содержат несколько различных преобразователей, которые в общем случае выполняют функции деления, усиления, выпрямления и фильтрации сигнала, преобразования одних электрических величин в другие.

В качестве выходных устройств в большинстве ЭИП используются магнитоэлектрические измерительные механизмы с соответствующей градуировкой шкалы.

В задачах электрических измерений используется множество различных типов ЭИП (вольтметры переменного и постоянного напряжения, частотомеры и фазометры, омметры, измерители индуктивностей и емкостей, разнообразные генераторы, осциллографы и анализаторы).

3.3.1. Электронные вольтметры переменного напряжения

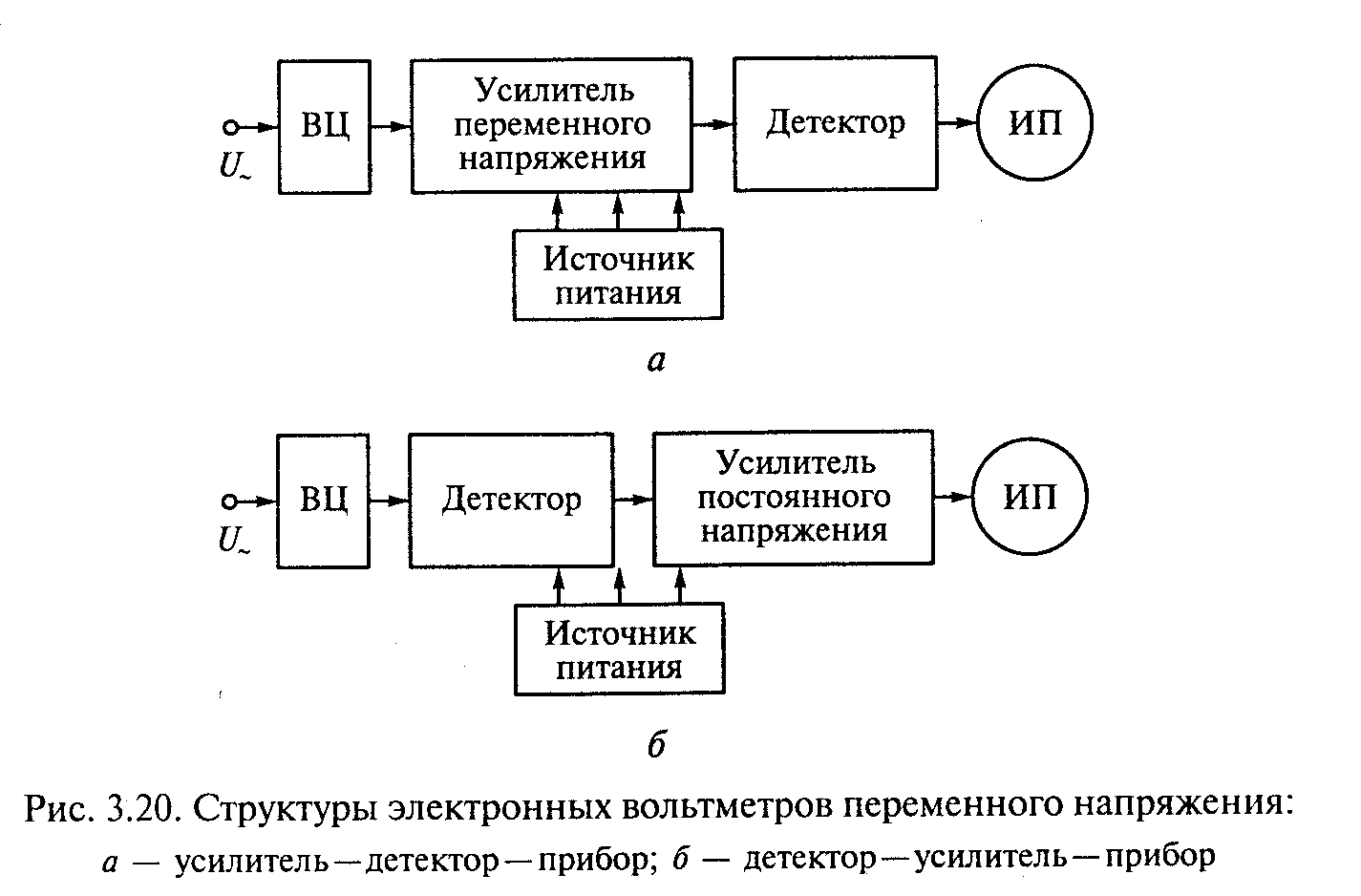

Электронные вольтметры переменного напряжения строятся по одной из двух структурных схем, приведенных на рис. 3.20.

Измеряемое переменное напряжение U~ поступает на вход вольтметра. Входная цепь ВЦ прибора может содержать делители напряжения,переключатели,

вспомогательные преобразователи, фильтры и др.

Усилитель необходим для усиления сигналов до необходимого уровня. детектор и в той, и в другой схеме служит для выпрямления переменного входного (или усиленного) сигнала; ИП — выходной измерительный прибор (чаще всего магнитоэлектрической системы), шкала которого градуируется в требуемых значениях.

Схемы различаются последовательностью чередования основных этапов преобразования исследуемого сигнала.

В первом случае (см. рис. 3.20, а) входное периодическое напряжение U~ сначала усиливается с помощью усилителя переменного напряжения, а затем выпрямляется детектором.

Приборы, построенные по этой схеме (усилитель — детектор — прибор), обладают более высокой чувствительностью (порог чувствительности — доли микровольта), но имеют заметно меньший диапазон частот измеряемых напряжений (примерно 20 МГц).

В приборах, построенных по схеме рис. 3.20, 6 (детектор—усилитель — прибор), входной сигнал сначала выпрямляется детектором, а затем усиливается усилителем постоянного напряжения.

Такие вольтметры, напротив, обладают более широким диапазоном частот (от 20 Гц до 500 МГц), но имеют существенно меньшую (худшую) чувствительность (порог чувствительности от 0,5 В).

3.3.2. Выпрямители (детекторы)

Одним из основных элементов электронного вольтметра переменного напряжения является выпрямитель (детектор) — преобразователь переменного напряжения в постоянное.

Особенности детектора определяют функциональные возможности и характеристики вольтметра.

В зависимости от назначения вольтметра используются различные схемы детекторов:

• амплитудного значения;

• среднего выпрямленного значения;

• среднего квадратического (действующего) значения.

Детекторы амплитудного значения (или амплитудные детекторы — АД) делятся на АД с так называемым открытым входом (АДОВ)

и АД с закрытым входом (АДЗВ). Амплитудные детекторы иногда называются пиковыми детекторами.

При рассмотрении работы обоих вариантов детекторов будем полагать, что выходное сопротивление предыдущего каскада (ВЦ или усилителя — в зависимости от структуры вольтметра) пренебрежимо мало и не определяет значения постоянных времени заряда τ3 и разряда τР, конденсатора С.

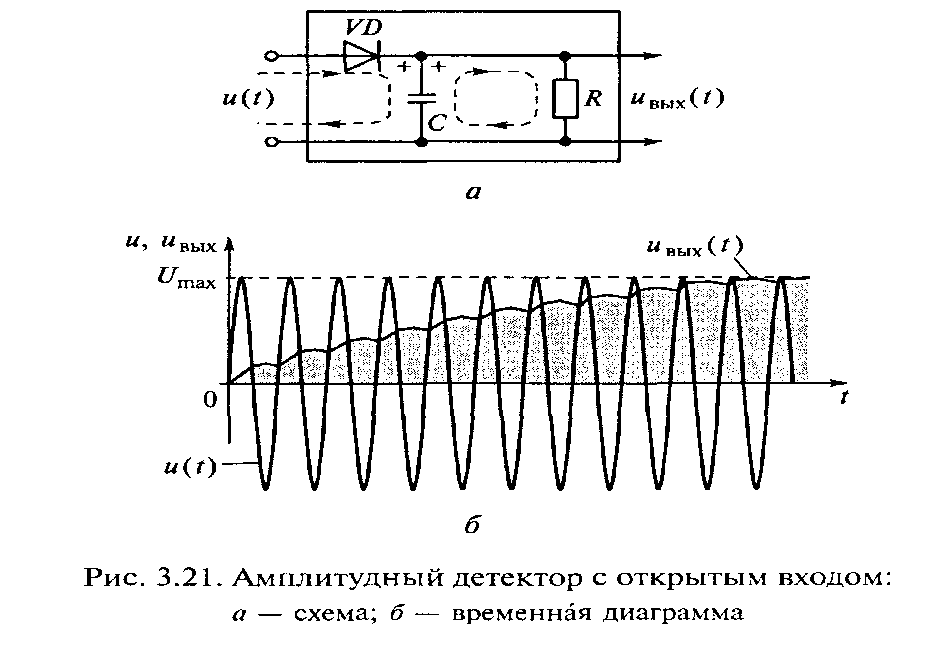

На рис. 3.21, а приведена упрощенная схема АДОВ, на рис. 3.2 1, 6— временная диаграмма изменения входного u(t) и выходного uВЫХ(t) напряжений такого детектора.

Простейшая схема АДОВ содержит полупроводниковый диод VD, конденсатор С и нагрузочный резистор R.

При поступлении положительной полуволны входного напряжения u(t) на верхний входной зажим (точнее, при положительной разнице потенциалов между верхним и нижним входными зажимами) диод VD открывается (при этом его сопротивление становится малым — r0), и через конденсатор С течет ток, заряжающий его.

При отрицательном значения входного напряжения u(t) и напряжения на конденсаторе диод VD закрывается (при этом его сопротивление становится большим), и конденсатор С разряжается на обладающий большим сопротивлением резистор R. Поскольку постоянная времени заряда τ3 конденсатора С гораздо меньше постоянной времени разряда τр:

(τ3 = C· r0 ) « (τр = С·R),

то напряжение на конденсаторе непрерывно растет, и через несколько периодов входного сигнала напряжение на выходе детектора uДЕТ(t) становится практически равным амплитудному значению Umах входного напряжения u(t).

Форма входного периодического сигнала в большинстве реальных случаев значения не имеет.

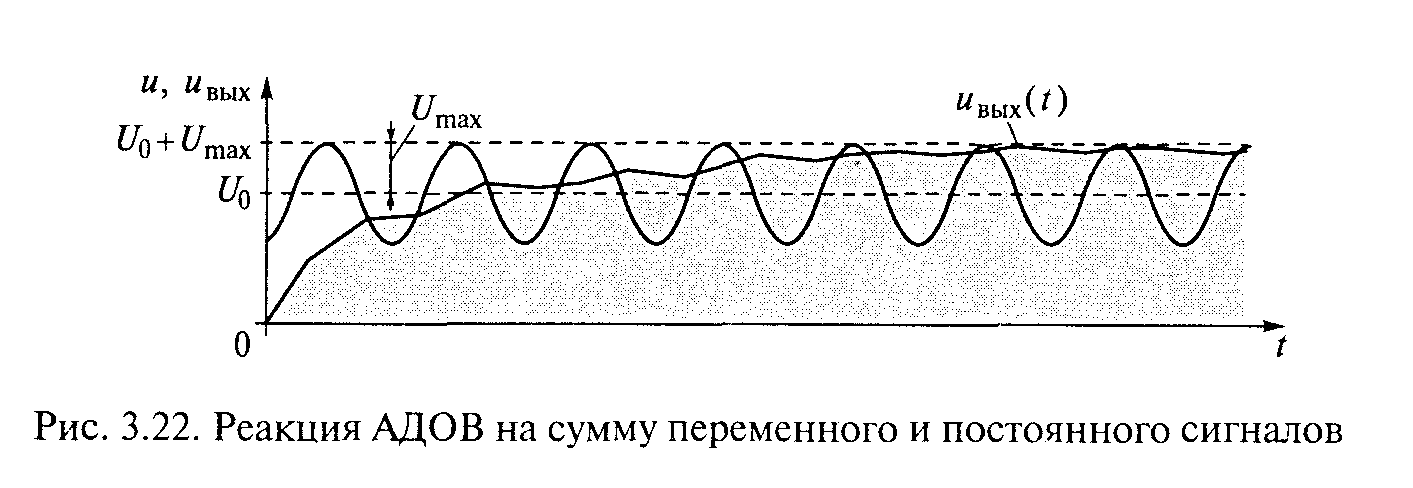

Если же входное напряжение u(t) представляет собой сумму переменной (с амплитудой Umах) и постоянной U0 составляющих (рис. 3.22), то реакция АДОВ по окончании переходного процесса будет соответствовать самому большому значению входного напряжения, т. е. выходное напряжение станет равным сумме

( Umах + U0 )

и, следовательно, показания выходного измерительного прибора будут определяться именно этой суммой.

Форма переменной составляющей входного периодического сигнала и в данном случае практически не имеет значения.

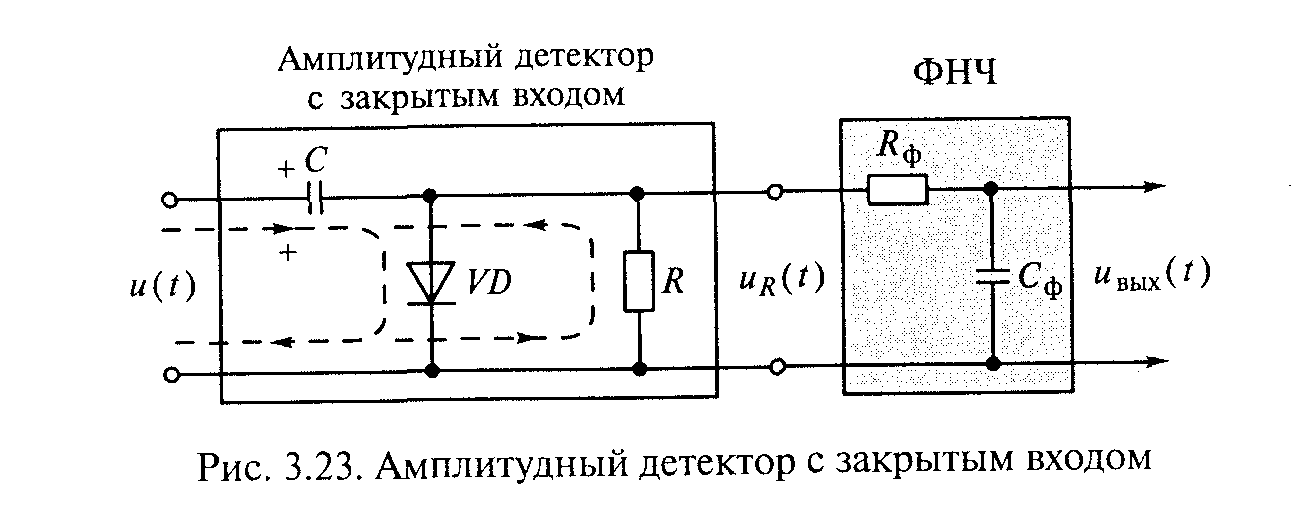

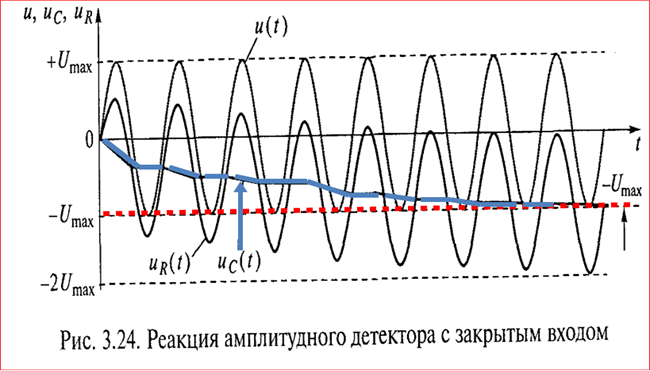

Амплитудный детектор с закрытым входом (АДЗВ), представленный на рис. 3.23, на переменный входной сигнал без постоянной составляющей реагирует, по сути, аналогично рассмотренному АДОВ.

И в этом варианте при положительной полуволне напряжения на верхнем входном зажиме, точнее, при текущем значении входного напряжения u(t) большем, чем напряжение на конденсаторе uс(t), открывается диод VD, и конденсатор С быстро заряжается через его малое сопротивление.

Если текущее значение входного напряжения u(t) меньше напряжения на конденсаторе uС(t), то диод VD закрыт, и конденсатор С медленно разряжается через большое сопротивление резистора R.

Напряжение UR(t) на резисторе R представляет собой разницу входного напряжения u(t) и напряжения на кондесаторе uС(t). Это напряжение в установившемся режиме повторяет по форме входное измеряемое, но смещено на амплитудное значение - Umах.

Далее напряжение u(t), состоящее из суммы переменной составляющей и постоянной -Umах, поступает на вход фильтра нижних частот (ФНЧ), который сглаживает форму этого сигнала. Выходное напряжение фильтра uВЫХ(t) соответствует среднему значению его входного напряжения, т.е. –Umах.

Выходное напряжение через несколько периодов входного сигнала станет практически равным максимальному (амплитудному) значению Umах входного измеряемого напряжения.

При входном сигнале, содержащем помимо переменной (с амплитудой (Umах) еще и постоянную составляющую U0, АДЗВ ведет себя иначе, чем АДОВ. В этом случае через несколько периодов конденсатор С зарядится до напряжения, равного сумме Umах + U0,

т. е. конденсатор С не будет пропускать постоянную составляющую,

и выходное напряжение фильтра uВЫХ(t) будет определяться только амплитудой Umах переменной составляющей входного сигнала.

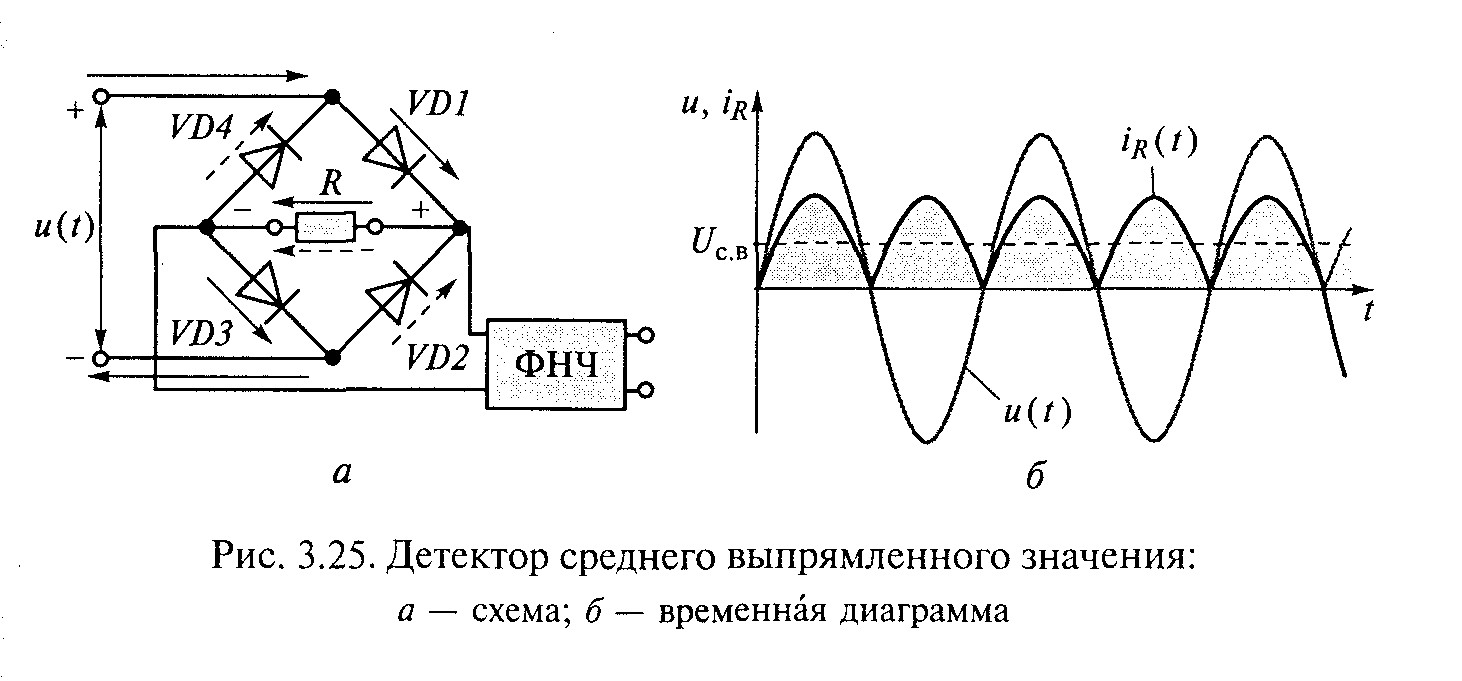

Детекторы среднего выпрямленного значения (СВЗ) делятся на однополупериодные и двухполупериодные детекторы. Рассмотрим вариант двухполупериодного детектора СВЗ как наиболее распространенного (рис. 3.25, а).

В основе схемы детектора четыре одинаковых полупроводниковых диода (VD1,VD2, VD3, VD4), соединенных в мостовую схему. При поступлении положительной полуволны входного напряжения u(t) на верхний зажим открываются диоды VD1 и VDЗ (другие диоды закрыты) и через резистор R потечет ток (справа налево).

ФНЧ имеет большое входное сопротивление и не влияет на работу собственно выпрямителя. При отрицательной полуволне u(t) на верхнем зажиме (т. е. при положительной полу- волне на нижнем зажиме) откроются только диоды VD2 и VD4 и через резистор R вновь потечет ток, причем в том же направлении (справа налево).

Таким образом, ток через резистор протекает всегда в одну и ту же сторону (рис. 3.25, 6).

Этот ток iR(t) создает падение напряжения на резисторе R. Это однополярное (уже выпрямленное) напряжение,

среднее значение которого пропорционально среднему выпрямленному значению входного напряжения u(t), поступает затем на вход ФНЧ, с помощью которого выполняется сглаживание сигнала.

В результате на выходе фильтра возникает постоянное напряжение, пропорциональное среднему выпрямленному значению UСВ входного напряжения u(t).

Детекторы среднего квадратического значения. Детекторы среднего квадратического значения (СКЗ) — Rооt Меаn Squаrе (RМS) делятся на аппроксимирующие детекторы (устройства, лишь приближенно дающие нужный результат) и детекторы так называемого истинного СКЗ (Тrue RМS — ТRМS).

Основными элементами схемы являются набор однотипных резистивно-диодных цепочек (R1— VD1),( R2— VD2),( R3— VD3)….( Rn— VDn); делитель напряжения, образованный резисторами r1, r2, rЗ, ..., rN, r0 и источником стабильного известного напряжения U0, а также фильтр нижних частот (ФНЧ).

Делитель напряжения создает ряд последовательно возрастающих опорных потенциалов (φ1,φ2,….. φN). Фильтр нижних частот предназначен для сглаживания кривой выходного напряжения

При поступлении на вход детектора напряжения u(t), текущее значение Uвх которого больше, чем значение потенциала φ1 (но меньше значения всех остальных потенциалов), открывается диод VD1 и по цепи R1—VD1-r1 потечет ток i1.

Если входное напряжение будет расти, то пропорционально будет расти и ток i1 до тех пор, пока текущее значение Uвх не превысит потенциал φ2. При этом, наряду с уже открытым диодом VD1, откроется также диод VD2 и через резистор r1 потечет сумма токов (i1+ i2) (рис. 3.26, 6).

При дальнейшем увеличении входного напряжения будут последовательно открываться и другие резистивно-диодные цепочки и суммарный ток в резисторе r1 будет расти.

Чем больше текущее значение входного напряжения Uвх тем большее число резистивно-диодных цепей откроется и тем, следовательно, больше будет суммарный ток, протекающий в резисторе r1.

Подбором числа и параметров резистивно-диодных цепей можно достичь желаемого квадратического характера зависимости суммарного тока (и, следовательно, зависимости выходного напряжения детектора) от текущего значения входного напряжения Uвх.

Детекторы истинного СКЗ, в отличие от рассмотренных аппроксимирующих, реагируют именно на действительное (реальное) среднее квадратическое (действующее) значение, независимо от формы кривой входного напряжения.

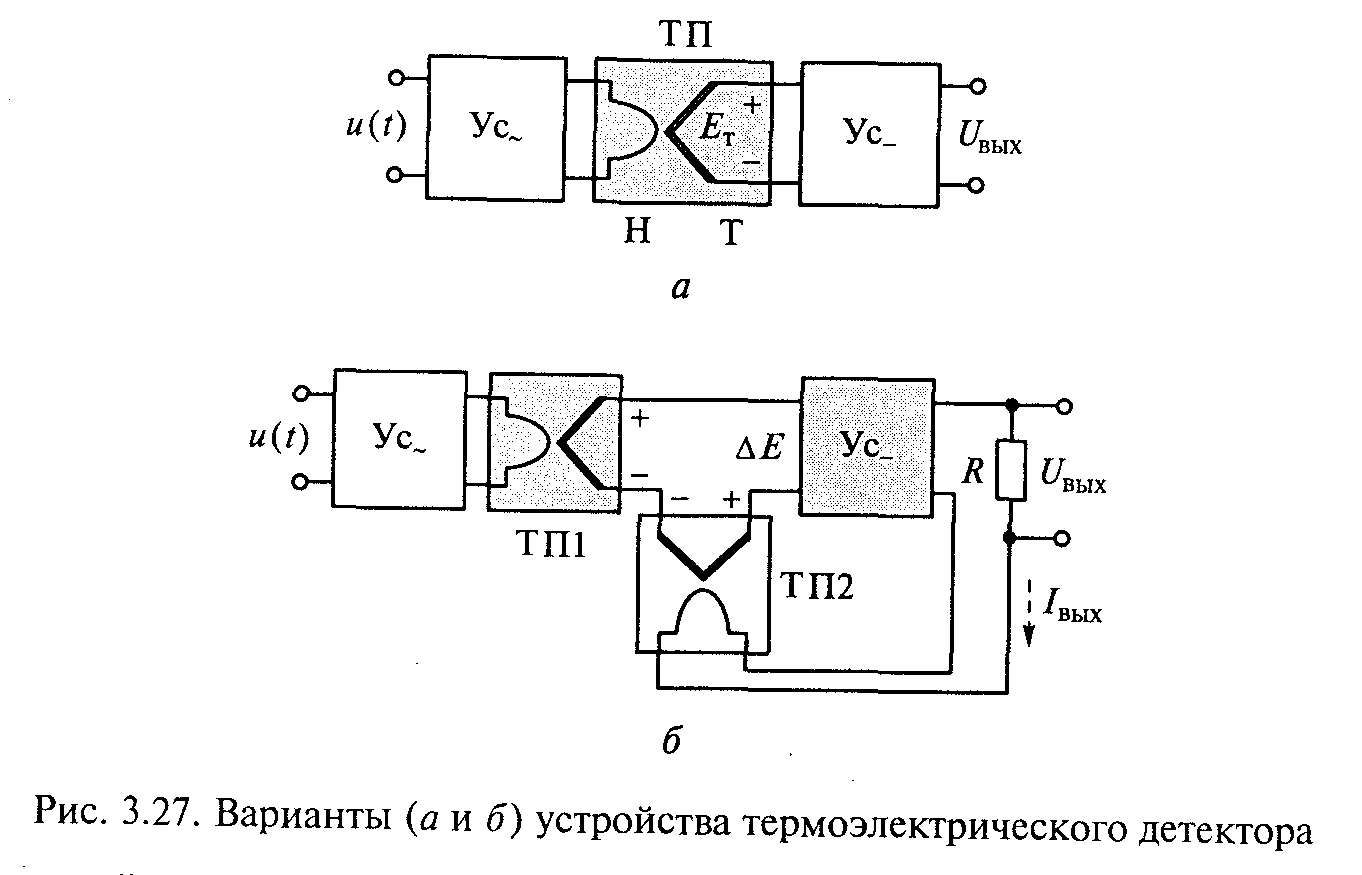

На рис. 3.27, а приведен простейший детектор истинного СКЗ, в основе которого лежит термоэлектрический преобразователь.

Входное измеряемое напряжение u(t) с помощью усилителя переменного напряжения Ус усиливается и поступает на термоэлектрический преобразователь (ТП), содержащий две части: нагреватель (Н) и термопару (Т). Переменный ток, протекающий через Н, нагревает его до температуры, пропорциональной квадрату именно действующего значения входного измеряемого напряжения u(t).

В непосредственной близости от нагревателя расположен рабочий спай термопары, поэтому значение ее термоЭДС ЕT определяется температурой нагревателя и, следовательно, будет пропорционально действующему значению измеряемого напряжения u(t) .

Усилитель постоянного напряжения Ус усиливает выходной сигнал малого уровня термопары. Таким образом, независимо от формы входного сигнала выходное постоянное напряжение такого детектора пропорционально именно истинному действующему значению.

Рассмотрим один из вариантов устройства такого детектора СКЗ (рис. 3.27, 6). Прямой канал преобразования, как и в уже рассмотренной структуре, создается усилителем Ус и термопреобразователем ТП1 . Чем больше СКЗ входного напряжения, тем больше термоЭДС термопары ТП1 и тем больше выходной ток IВЫХ усилителя постоянного напряжения Ус.

Этим током нагревается нагреватель второго термопреобразователя ТП2 до температуры, создающей термоЭДС термопары ТП2, практически равной термоЭДС термопары ТП1. Термопары обоих ТП включены встречно.

Поэтому при любых изменениях СКЗ входного напряжения u(t) соответственно изменяется выходной ток IВЫХ и, следовательно, термоЭДС ТП2.

На входе усилителя Ус автоматически всегда поддержявается минимальная разность ΔЕ двух термоЭдС: ТП1 и ТП2.

Благодаря такой отрицательной обратной связи заметно повышаются линейность и точность преобразования. Выходной ток IВЫХ протекая по вспомогательному резистору R, создает выходное напряжение UВЫХ детектора, пропорциональное действительному (истинному) СКЗ измеряемого входного напряжения u(t).

Основными достоинствами электронных вольтметров с термо-электрическими детекторами являются высокая точность преобразования (до 0,1 %); широкий диапазон частот (до 10 МГц); измерение истинного СКЗ напряжения.

Единственный недостаток таких вольтметров — сравнительно невысокое быстродействие, т. е. быстрые изменения СКЗ входного сигнала не воспринимаются сразу в силу тепловой инерционности ТП.