- •Лекция № 2

- •2.1.Цитоплазма и цитоскелет клетки

- •2.2. Органоиды клетки

- •Цитоскелет выполняет несколько важных функций в клетке:

- •Микротрубочки обладают рядом интересных свойств, которые, определяют их функции в клетке.

- •Цитоскелет клетки. Микротрубочки (строение, сборка, расположение в клетке):

- •Электронные микрофотографии ресничек на поверхности эпителиальных клеток выстилки фаллопиевых труб

- •(См. Табл).

- •Актиновый цитоскелет (зеленый) и скопления митохондрий (оранж)

- •Промежуточные филаменты ( строение, сборка, расположение в клетке):

- •2. 2. Органоиды эукариотической клетки.

- •2.1. Мембранные органоиды клетки (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, секреторные пузырьки и вакуоли)

- •Мембранная система клетки

- •Гранулярная эндоплазматическая сеть с рибосомами и полисомами

- •Плазматические (антитела-продуцирующие) клетки. Отметить значительное развитие гранулярного ретикулума

- •Строение аппарата Гольджи (аг):

- •Лизосомы. Окраска на кислую фосфотазу и электронная фотография лизосом в клетке печени

- •Пероксисомы

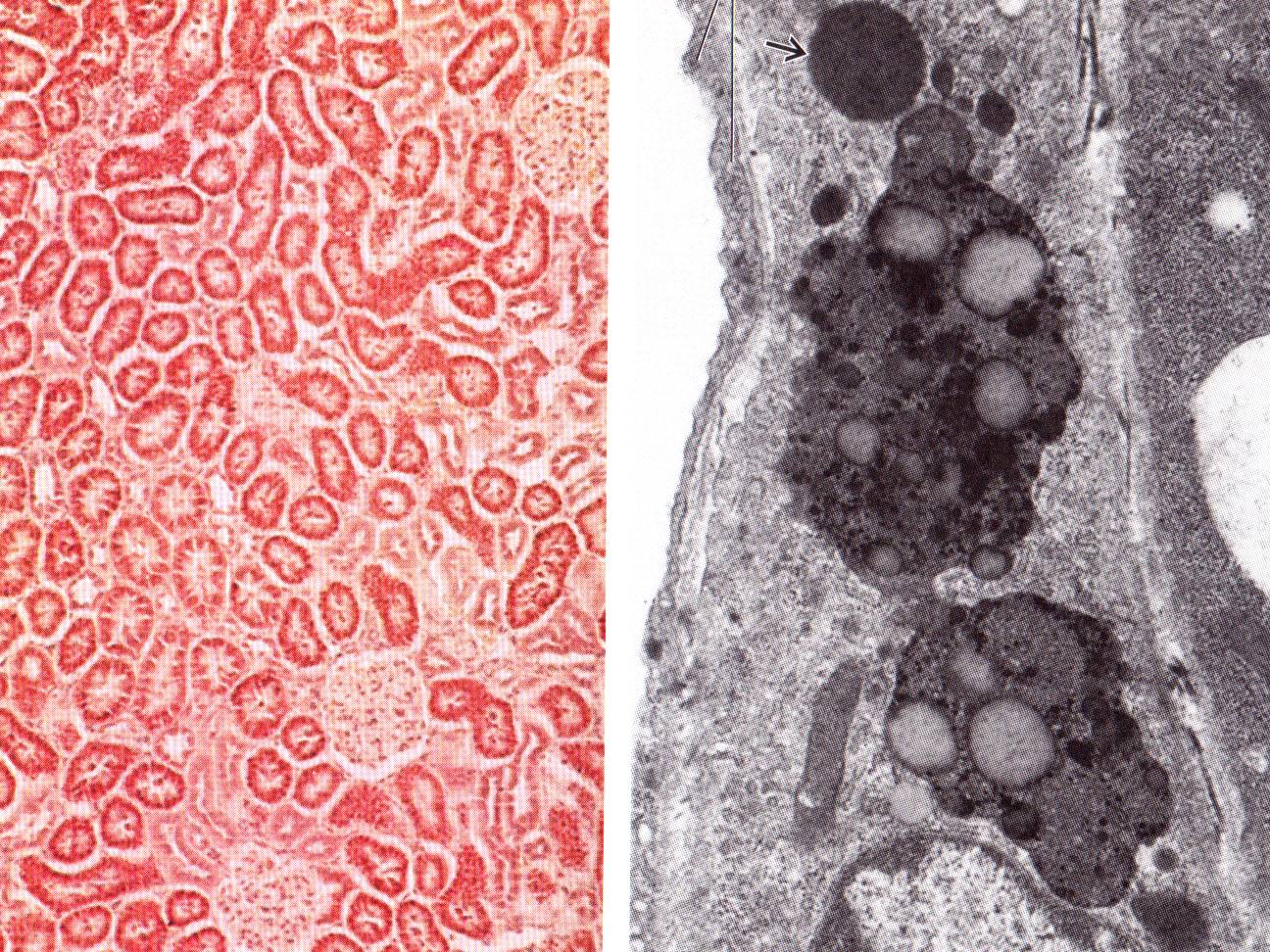

- •Гранулы липофусцина в нервных клетках мозжечка

Строение аппарата Гольджи (аг):

А- рисунок АГ в клетке (световой микроскоп); Б – схема строения АГ (электронный микроскоп); В – синтез, сортировка и транспорт белков по цистернам АГ

1 – цитоплазма клетки; 2 – цистерны АГ; 3 – ядро клетки; 4 – шероховатый эндоплазматический ретикулум; 5 – транспортные пузырьки; 6 – цис-цистерны АГ; 7 – транс-цистерны АГ; 8 – лизосомальный путь (формирование лизосом); 9 – секреторный путь (экзоцитоз); 10 – мембранный путь (транспорт мембранных белков); 11 – белки цитоплазматической мембраны; 12 – белки цитоплазмы; 13 – секретируемый клеткой материал

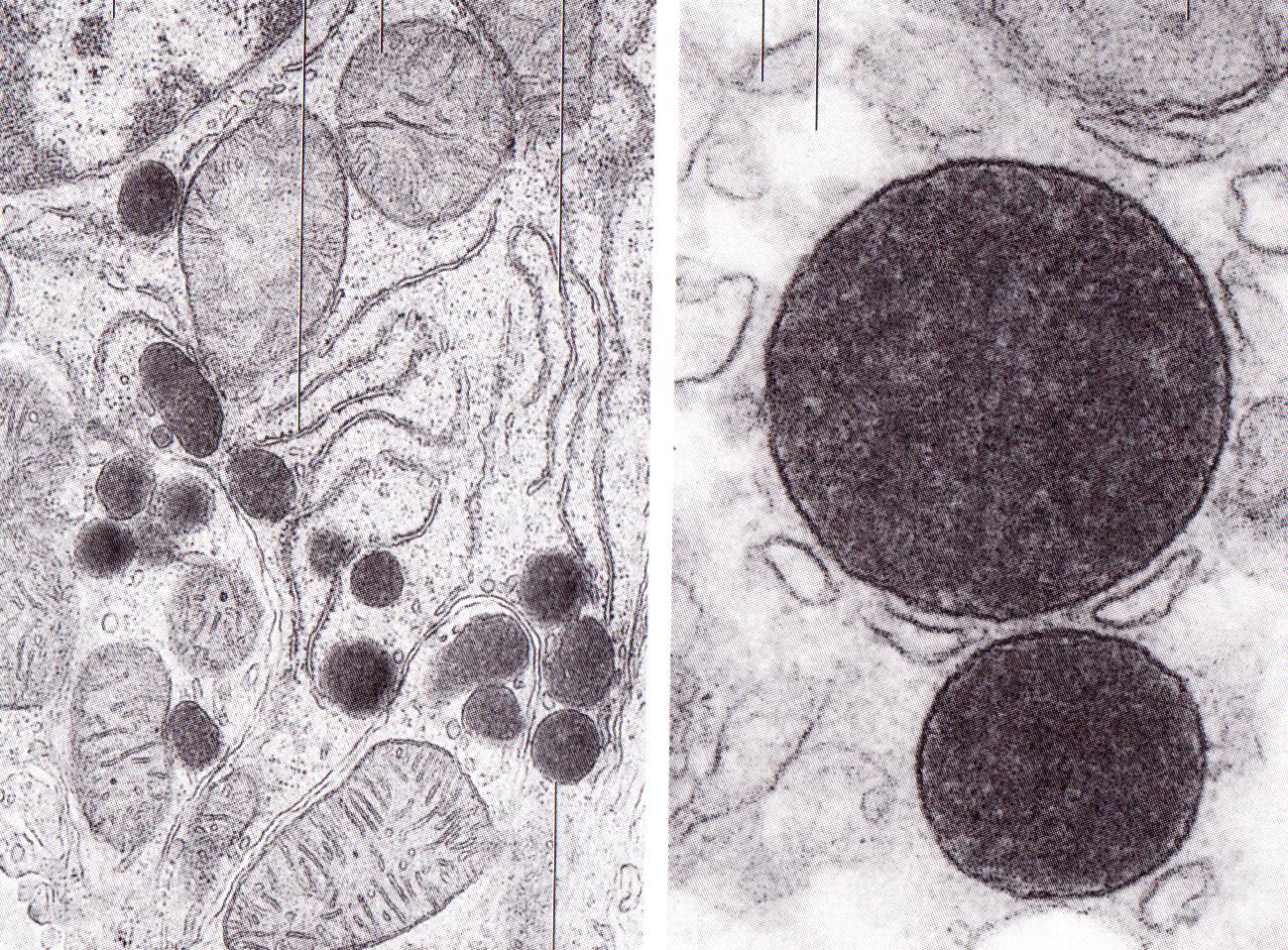

Лизосомы. Окраска на кислую фосфотазу и электронная фотография лизосом в клетке печени

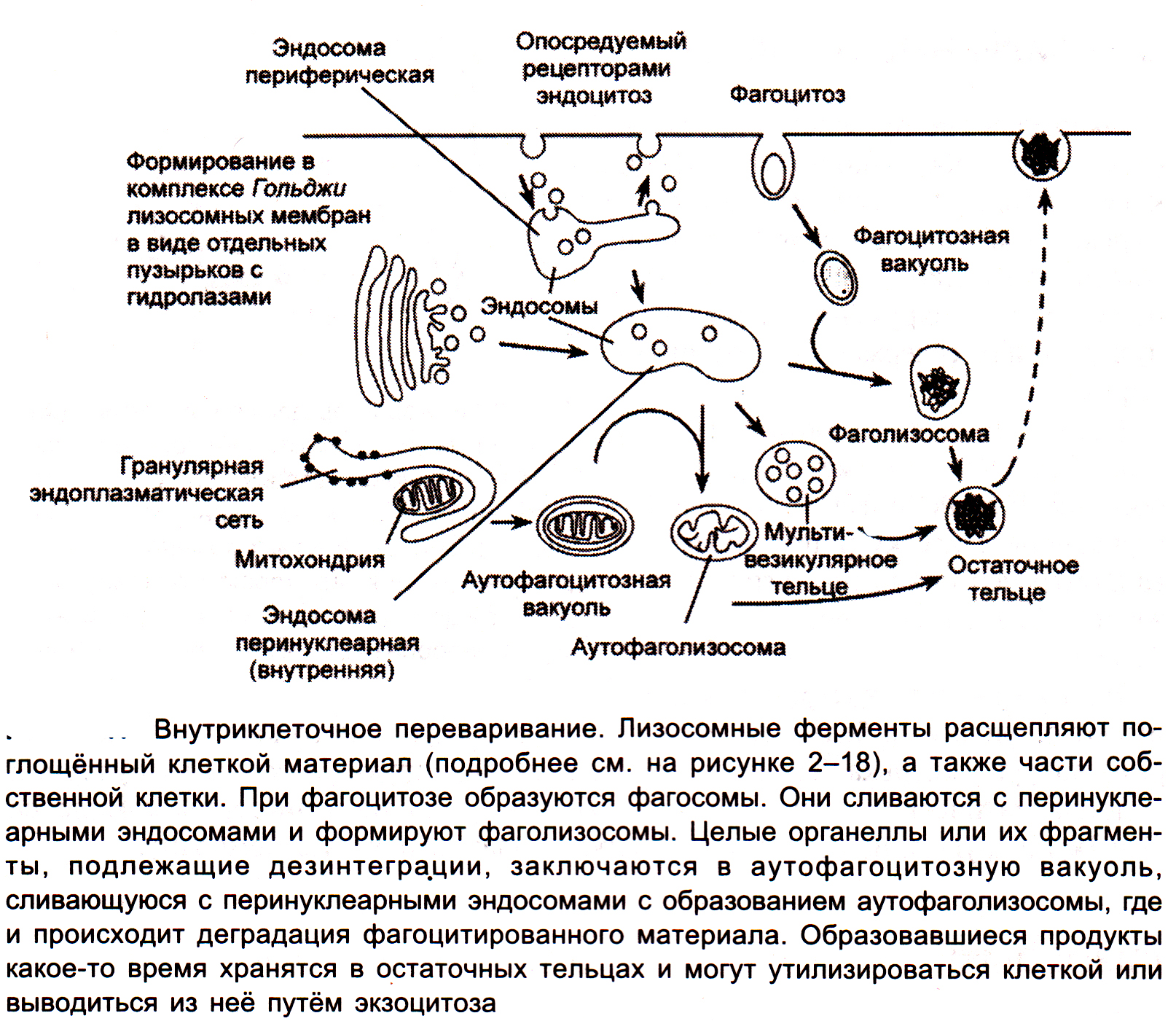

На этих свойствах лизосом построено их участие в двух важнейших катаболических процессах клетки: автофагии и гетерофагии.

Автофагия – это процесс разрушения и утилизации отработанных компонентов клетки. Отработанные структуры клетки (например, митохондрии) окружаются цистерной гладкого ЭПС и замыкаются в кольцо. После этого с ними сливаются лизосомы и активированные гидролитические ферменты «переваривают» содержимое пузырька. При ряде патологических процессов, автофагия может перейти в свою крайнюю форму – автолиз – полный распад клеток и тканей под действием собственных ферментов.

Гетерофагия – процесс захвата клеткой и дальнейшего переваривания с помощью лизосом веществ или структур, попадающих в клетку из внешней среды.

Разновидностью гетерофагии является фагоцитоз – захват макрофагами бактерий в процессе воспаления (см. Свойства плазматической мембраны) Однако расщепление, переваривание биогенных макромолекул внутри лизосом может идти в ряде клеток не до конца. В этом случае в полостях лизосом

происходит накопление непереваренных продуктов, происходит переход вторичных лизосом в телолизосомы, или остаточные тельца

. Остаточные тельца уже содержат меньше гидролитических ферментов, в них происходит уплотнение содержимого, его перестройка. Часто в остаточных тельцах наблюдается вторичная структуризация непереваренных липидов, которые образуют сложные слоистые структуры. Там же происходит отложение пигментных веществ. У человека при старении организма в клетках мозга, печени, мышечных волокнах происходит отложение "пигмента старения" - липофусцина.

За подробное изучение структуры, функций лизосом и болезней человека и животных, связанных с ними, американский ученый, бельгиец Кристиан Де Дюв был удостоен Нобелевской премии.

Существует ряд врожденных заболеваний, которые называют «лизосомными болезнями накопления». Отличительным признаком этих болезней является то, что под световым микроскопом в клетках наблюдается множество вакуолей.. Многие "болезни накопления" возникают вследствие первичной генной мутации, приводящей к потере активности отдельных ферментов, участвующих в функционировании лизосом.

Сейчас, к сожалению, известно уже более 25 таких генетических заболеваний, связанных с патологией лизосом

Кроме лизосом, в цитоплазме клеток есть еще ряд мелких мембранных пузырьков, связанных с расщеплением метаболитов клетки. Это пероксисомы, образующиеся из цистерн шероховатой эндоплазматической сети и содержащие ферменты нейтрализации перекиси водорода. Так как Н2О2 является токсическим веществом для клеток, то каталаза пероксисом играет важную защитную роль.

Пероксисомы - это небольшие вакуоли (0,3-1,5 мкм), одетые одинарной мембраной, отграничивающей гранулярный матрикс, в центре которого располагается сердцевина. В пероксисомах часто видны кристаллоподобные структуры, состоящие из регулярно упакованных фибрилл или трубочек. В пероксисомах обнаруживается фермент уратоксидаза. Число пероксисом в клетках колеблется от 70 до 100.

Внутриклеточные включения. Помимо органоидов, в цитоплахзме клеток встречаются более или менее постоянные включения. Среди них следует отметить включения, связанные с метаболизмом клетки: гранулы гликогена, крахмала, липидные и белковые включения. Например, гликогена очень много в клетках печени, где он накапливается; липидных гранул много в специализированных жировых клетках. Во многих клетках есть разнообразные пигментные включения. Это и гемоглобин в эритроцитах, это и пигменты хромопластов в растительных клетках, это и гранулы каротиноида – липофусцина в мышечных и нервных клетках. К включениям следует отнести и продукты метаболизма клетки, которые подлежат удалению путем экзоцитоза (часто их называют экскреторными гранулами). Последних особенно много в клетках органов выделительной и пищеварительной систем (почках, печени, кишечном эпителии).