- •Глава 14

- •Нормирование электрических параметров каналов тональной частоты, цифровых каналов и трактов

- •14.1. Общие сведения

- •14.2. Остаточное затухание и остаточное усиление

- •14.3. Амплитудно-частотная и амплитудная характеристики

- •14.4. Защищенность от внятных переходных влияний

- •14.5. Отношение сигнал/шум квантования

- •14.6. Мощность шумов незанятого канала

- •14.7. Нормирование параметров цифровых каналов

14.4. Защищенность от внятных переходных влияний

Внятные переходные влияния (ВПВ) характеризуются появлением в подверженных влиянию каналах помех, имеющих такие же частотные составляющие, как и сигналы во влияющем канале. Процессы возникновения ВПВ в цифровых системах передачи и в системах передачи с частотным разделением каналов существенно отличаются.

Несмотря на то, что в сети связи все шире используется аппаратура с индивидуальным кодированием, аппаратура, использующая групповой принцип кодирования, будет еще долго эксплуатироваться.

Необходимо учитывать, что групповые кодеры — это не только аппаратура с 30 канальными кодерами первых лет выпуска, существуют и различные типы аппаратуры каналообразования, в которых использовались 8 и 4 канальные кодеры, где природа возникновения ВПВ такая же, как и в 30-канальных.

В системах Передачи с групповым кодированием на возникновение ВПВ мог!ут оказывать влияние следующие устройства: амплитудно-импульсные модуляторы (АИМ) элементы; аналоговой части кодера, через которые проходит групповой АИМ-стшщ выходные элементы декодера, в которых формируется групповой АИМ-сигнал приема; временные селекторы на приеме. Таким образом, ВПВ могут возникать как в индивидуальном, так и в групповом оборудовании.

Основной причиной появления ВПВ в индивидуальном аналого-цифровом оборудовании является неидеальность электронных ключей модуляторов АИМ в тракте передачи и временных селекторов ВС в тракте приема.

Метод временного разделения каналов предусматривает поочередную передачу сигналов каждого канала системы передачи. Иначе говоря, электронные ключи на передаче и приеме должны открываться последовательно. В каждый момент времени должен быть открыт только один ключ на передаче АИМ и один на приеме ВС, а остальные закрыты. Сопротивление закрытых ключей R3 не равно бесконечности^ что приводит к возникновению переходных токов через закрытые А ИМ-модуляторы на вход кодера и с выхода декодера на выход каналов через закрытые временные селекторы. Специальные меры, предусмотренные в аппаратуре ИКМ, повышающие до нескольких мегаом, обеспечивают высокую защищенность индивидуального аналого-цифрового оборудования от внятного переходного влияния.

Формируемый на выходе ЛЯЛ/-модуляторов групповой АИМ-сштлш поступает в аналоговую часть кодера, где проходит через элементы группового тракта. Групповой АИМ-сигнал занимает очень широкий спектр частот, при ограничении которого претерпевает искажения. В идеальном случае импульсы группового АИМ-сигнала должны иметь вертикальные фронты и достаточный защитный интервал между импульсами. Однако достичь бесконечно большой полосы пропускания группового ЛИ М- тракта в реальной аппаратуре невозможно. Полоса частот ограничивается снизу наличием в тракте разделительных емкостей и трансформаторов, а сверху — конечным значением быстродействия транзисторов, применяемых для формирования группового ЛИМ-скгнапа, а также шунтирующих паразитных емкостей. Это приводит к искажениям фронтов импульсов, увеличению их длительности и, следовательно, к возможности появления переходных токов, попадающих во временные интервалы соседних каналов.

В малоканальных групповых кодерах, где можно обеспечить большой защитный интервал между импульсами АИМ-ситнзлов, этот источник возникновения ВПВ малосущественен.

К возникновению ВПВ приводит также работа;амплитудно-импульсного модулятора второго рода, который, являясь частью группового /ШМ-тракта, преобразует короткие импульсы индивидуальных уШ"М-сигналов первого рода в широкие импульсы увеличенной длительности с плоской вершиной, необходимой для последующего квантования.

Формирование плоской вершины обеспечивается применением в схеме модулятора А ИМ накопительной емкости, которая хранит значение амплитуд импульсов в течение времени каждого канального интервала. В короткий интервал времени между импульсами соседних канальных интервалов эта емкость должна полностью перезарядиться, в противном случае остаточный заряд будет источником ВПВ в соседних каналах.

Переходные токи в групповом оборудовании имеют наибольшие значения в канале, ближайшем к влияющему.

Постоянное ^совершенствование конструкции АЦК позволяет уменьшить ВПВ, возникающие вследствие паразитных связей через источники питания, а также из-за электромагнитных связей между монтажными элементами плат и блоков.

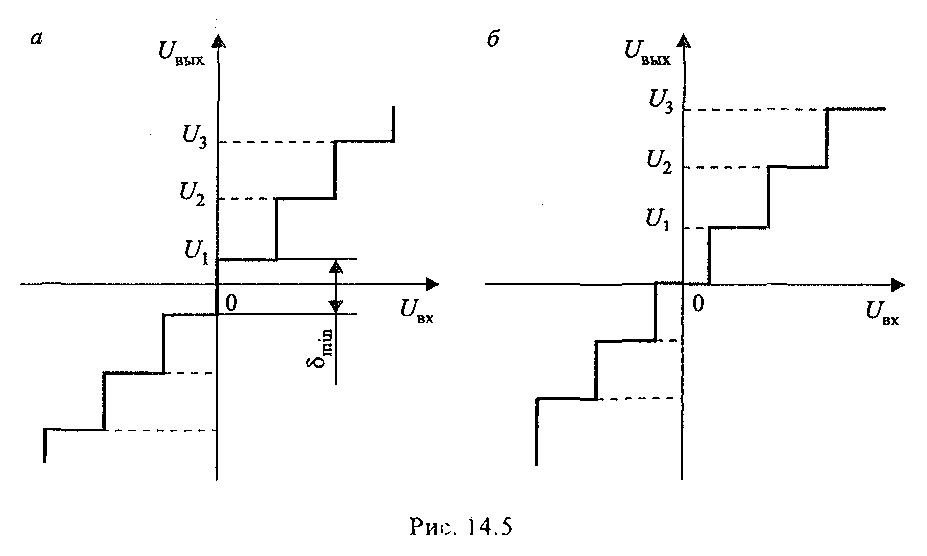

Значение переходных влияний, возникающих в тракте передачи, зависит от положения рабочей точки характеристики квантования кодера. Так, если рабочая точка («ноль») кодера находится на границе между двумя интервалами квантования (рис. 14.5, а), то любой слабый сигнал на выходе будет кодироваться в соответствии с минимальным уровнем квантования. В этом случае выходной сигнал сформируется!не в соответствии с истинным значением переходного влияния, а с размахом, определяемым размерами минимального интервал^ квантования 5тш. Таким образом, ВПВ будут как бы усиливаться. Если рабочая точка находится на середине интервала квантования (рис. 14.5, б), то все слабые сигналы, амплитуда которых не превышает половины минимального интервала квантования, в том ч^сле и ВПВ, приводятся к нулю. Однако вследствие нестабильности положения рабочей точки кодера минимальная защищенность ot ВПВ определяется 5mm и составляет в аналого-циф- ровом оборудовании системы ИКМ-30 65 дБ. При такой защищенности внятиые| переходные влияния между каналами ТЧ практически не ощутимы.

При техническом обслуживании ЦСП для сокращения объема работ оценивают ВПВ, подавая поочередно измерительный сигнал 1020 Гц на входы всех каналов и фиксируя уровни переходных напряжений в двух предыдущих и двух последующих по отношению к влияющему каналах.

В современной аппаратуре цифрового каналообразования все шире используют индивидуальные кодеры и декодеры. В них источники возникновения ВПВ отсутствуют (за исключением внутри платных и междуплатных электромагнитных связей), а следовательно, нет и ВПВ.