- •Прежде, чем изучать темы курса «здоровый ребенок», ознакомимся с этапами сестринского процесса и таксономией сестринских диагнозов. Сестринский процесс

- •I этап сестринское обследование пациента

- •II этап

- •Сестринский диагноз

- •Помни! Цель должна быть:

- •IV этап

- •V этап

- •Таксономия сестринских диагнозов в педиатрии.

- •Периоды детского возраста.

- •Детские лечебно-профилактические учреждения

- •Выписка из клинического протокола

- •Анатомо-физиологические особенности костНой и мышечНой системы

- •Медсестринское обследование. Определение состояния большого родничка

- •Выявление сколиоза

- •Анатомо-физиологические особенности кожи и подкожной жировой клетчатки

- •Медсестринское обследование.

- •Физическое развитие ребенка

- •Критерии оценки физического развития

- •Закономерности увеличения массы и длины тела у детей на первом году жизни

- •Ежемесячное увеличение массы тела у недоношенного ребенка

- •Формулы определения массы тела у детей первого года жизни.

- •Длина тела.

- •Окружность головы

- •Окружность грудной клетки в грудном воздасте

- •Непараметрический способ оценки антропометрических данных

- •По центильной| таблице

- •Оценка физического развития [а].

- •Графики длина тела / рост / возраст, Графики соотношение масса тела / длина тела / рост / возраст, Графики индекс массы тела / возраст

- •Биологическая акселерация

- •Тактика при выявлении отклонений в физическом развитии ребенка

- •Медсестринское обследование для решения проблемы оценки физического развития Методика определения массы тела

- •Методика определения роста

- •Методика определения окружности головы

- •Методика определения окружности грудной клетки

- •Головной мозг.

- •Периферический отдел

- •Безусловные рефлексы новорожденного

- •III группа.

- •Стато-кинетическое и нервно-психическое развитие ребёнка

- •Оценка нервно-психического развития

- •Медсестринская диагностика нервно-психического развития детей.

- •1. Ребенку 8 месяцев — по возрасту отвечает IV этапу нпр:

- •2. Ребенку 11 месяцев — по возрасту отвечает V этапу нпр:

- •Анатомо-физиологические особенности дыхательНой системы

- •Лабораторные и функциональные методы исследования.

- •Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы

- •Частота пульса у детей

- •Медсестринское обследование.

- •Физикальное обследование.

- •Формулы оценки ад

- •Анатомо-физиологические особенности кроВи и кроветвоРных органов

- •Основные показатели крови у детей разного возраста

- •Процесс свертывания протекает в 3 фазы:

- •Медсестринское обследование.

- •Физикальное обследование.

- •Лабораторное исследование.

- •Анатомо-физиологические особенности пищеварителЬной системы

- •Медсестринское обследование.

- •Физикальное обследование.

- •Желчепузырные симптомы

- •Симптом Кера

- •Симптом Ортнера

- •Лабораторные и инструментальные методы диагностики.

- •Анатомо-физиологические особенности эндокринНой системы

- •Лабораторное исследование:

- •Анатомо-физиологические особенности иммунной системы

- •Медсестринское обследование.

- •Физикальное обследование.

- •Лабораторные методы исследования

- •Анатомо-физиологические особенности оргаНов мочевыделения

- •Лабораторные методы исследования.

- •Анатомо-физиологические особенности доношенНого ребенка.

- •Медсестринский процесс:

- •Физикальное обследование:

- •Шкала апгар

- •Анатомо- физиологические особенности новорожденного ребенка. Кожа и подкожная основа у доношенных детей.

- •Костно-мышечная система.

- •Сердечно – сосудистая система.

- •Кровь и кровотворные органы.

- •Дыхательный аппарат.

- •Пищеварительный аппарат.

- •Печень.

- •Мочеполовой аппарат

- •Нервная система и органы чуств

- •Терморегуляция

- •Обмен веществ

- •Понятие зрелости новорожденного.

- •1.Физиологический катар кожи

- •2. Токсическая эритема.

- •3. Физиологическая желтуха.

- •4. Половой криз.

- •Медсестринский процесс:

- •Сестринские вмешательства:

- •5.Мочекислый инфаркт почек.

- •6.Транзиторные особенности теплового баланса.

- •7.Физиологическая потеря первоначальной массы тела.

- •8. Транзиторный катар кишок.

- •Уход за пупочной культей, пупочной ранкой.

- •Основные задачи

- •Методика проверки безусловных рефлексов

- •Профилактика свсд Поза во сне

- •Соска-пустышка для защиты от свдс

- •Инструкции для няни

- •Другие факторы риска

- •Анатомо - физиологические особенности недоношенного ребенка и уход за ним.

- •Согласно классификации воз маловесные дети по массе подразделяются на:

- •Медсестринский процесс:

- •Физикальное обследование: Морфологические признаки недоношенности.

- •Функциональные признаки недоношенности.

- •Особенности течения физиологических состояний у недоношенных детей.

- •Медсестринская диагностика

- •Организация медицинской помощи (согласно приказа №584).

- •3.Организация медицинской помощи новорожденному ребенку с малой массой тела при рождении

- •3.1. Родильный зал

- •Для решения проблемы неустойчивости жизнедеятельности – строгое соблюдение тепловой цепочки по стандарту

- •3.2. Тепловая цепочка

- •3.3. Рутинные медицинские вмешательства

- •3.4. Врачебный|лекарственный| уход за новорожденным ребенком с малой массой тела при рождении

- •Планирование медсестринских вмешательств при уходе за недоношенным ребенком:

- •4. Общее пребывание матери и новорожденного ребенка с малой массой тела при рождении

- •4.1. Организационные условия обеспечения общего пребывания матери и новорожденного ребенка с малой массой тела при рождении

- •4.2. Особенности ухода за новорожденным ребенком с малой массой тела при рождении

- •5. Уход за новорожденным ребенком с малой массой тела при рождении после операции кесаревого сечения

- •6. Профилактические мероприятия

- •7. Кормление новорожденного ребенка с малой массой тела при рождении

- •7.2. Условные периоды развития недоношенного| новорожденного после рождения

- •Для решения проблемы эффективного грудного вскармливания

- •7.3. Обеспечение необходимым количеством калорий

- •7.4. Грудное выкармливание

- •7.5 Кормление ребенка из|с| чашки

- •7.6. Кормление ребенка через|из-за| зонд

- •Для решения проблемы предупреждения риска распростанения инфекции, проводим прививание ребенка

- •8. Прививание ребенка с малой массой тела при рождении

- •Для решения проблемы раннего выявления врожденных заболеваний и предупреждения отставания в нервно-психическом развитии проводят:

- •Скрининговые обследования новорожденных с малой массой тела при рождении

- •10. Критерии выписки ребенка с малой массой тела при рождении

- •11. Заполнение медицинской документации

- •2. Преимущества метода „мать-кенгуру”

- •4. Когда возможно начинать метод „мать-кенгуру”

- •5. Действия медработников для внедрения метода „мать-кенгуру”

- •6. Практические|практичные| аспекты внедрения метода „мать-кенгуру Подготовка ребенка:

- •Действия во время перерывов в проведении метода „мать-кенгуру”:

- •Выкармливание ребенка во время проведения метода „мать-кенгуру”:

- •7. Использование|употребление| метода „мать-кенгуру” дома

- •Критерии выписки ребёнка, родившегося с малой массой

- •Выхаживание в домашних условиях.

- •Выделяют следующие принципы питания детей

- •Естественное (грудное) вскармливание

- •Преимущества естественного вскармливания:

- •Образование молока.

- •Классификация грудного молока

- •Краткая характеристика молозива.

- •Расчет количества молока.

- •80 Мл (при массе выше 3200 г), где п — день жизни ребенка.

- •Правила естественного вскармливания

- •Правила кориления грудью

- •Следить за правильным положением ребёнка во время кормления грудью независимо от выбранной позы при кормлении

- •Признаки эффективного вскармливания:

- •Консультирование матери по вскармливанию ребенка до 6 месяцев.

- •Вскармливание детей 6-12 месяцев.

- •Правила введения прикорма и коррегирующих добавок:

- •Продукты прикорма.

- •Особенности вскармливания детей 9-12 месяцев.

- •Оценка питания детей от 9 до 12 месяцев.

- •Советы по безопасности:

- •План сестринских вмешательств при решении проблемы неэффективного грудного вскармливания

- •Питание и режим кормящей матери.

- •Смешанное и искусственное вскармливание

- •Алгоритм составления примерного меню детям грудного возраста.

- •Организация питания детей в больнице

- •Работа сестры детского учреждения по организации питания

- •Ориентировочная схема введения продуктов и блюд прикорма при естественном вскармливании детей первого года жизни*

- •Этапы развития речи

- •Нервно-психическое развитие ребенка и органов чувств

- •Нервно-психическое развитие ребенка первого года жизни

Формулы оценки ад

Лабораторное исследование.

Общий анализ крови.

Кровь для биохимического исследования.

ЭКГ, ФКГ.

УЗ эхокардиография.

Катетеризация сердца.

Ангиокардиография.

Функциональные пробы.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ:

Какое положение сердца у новорожденных детей?

У плода функционирует ли малый круг кровообращения?

Рассчитайте АД ребенку 10 лет.

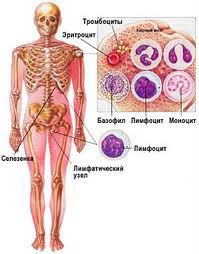

Анатомо-физиологические особенности кроВи и кроветвоРных органов

Кровь человека состоит из жидкой части — плазмы и взвешенных в ней форменных элементов — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (кровяных пластинок). Родоначальным элементом всей кроветворной ткани является стволовая клетка, внешне похожая на лимфоцит.

Велико значение крови для жизнедеятельности организма. Питательные вещества поступают в кровь и переносятся ею ко всем тканям и клеткам. Продукты тканевого обмена выносятся кровью к выделительным органам. Кровь осуществляет приток кислорода к тканям, в ней циркулируют антитела, ферменты, гормоны, участвующие в регуляции деятельности органов. Кровь обладает также защитной функцией: лейкоциты поглощают попадающие в организм микробы, белки плазмы крови (y-глобулины) обладают иммунными свойствами.

Кроветворение у зародыша эмбриона начинается очень рано, с конца 2 —3-й недели, и происходит в мезенхимных клетках. С начала II месяца беременности кроветворение у эмбриона происходит в печени, с III —IV месяца—в селезенке. Костный мозг начинает функционировать со второй половины эмбриональной жизни. После рождения ребенка кроветворение сосредоточивается главным образом в костном мозге, а также в лимфатических фолликулах лимфатических узлов и селезенке.

У детей раннего возраста кроветворение происходит во всех костях. С 4 лет появляются первые признаки превращения костного красного мозга в костный желтый (жировой), и он теряет функцию кроветворения. К периоду полового созревания кроветворение сохраняется в костном мозге плоских костей, ребер, тел позвонков и в эпифизах трубчатых костей. На протяжении детства кровь претерпевает своеобразные изменения, касающиеся ее качественного и количественного состава.

Кровь новорожденного отличается повышенным содержанием гемоглобина и эритроцитов. Уровень гемоглобина достигает 170 — 245 г/л, количество эритроцитов — 5 — 7 • 1012/л. С конца первых суток количество гемоглобина и эритроцитов начинает понижаться и к концу 1-го месяца устанавливается на средней для грудного ребенка норме (табл. 5). СОЭ у новорожденных составляет 2 — 3 мм/ч. Количество лейкоцитов в крови новорожденного больше — от 10 • 109/л до 30 • 109/л, но затем их количество также уменьшается.

Лейкоцитарная формула новорожденного характеризуется значительным нейтрофилезом со сдвигом влево. С увеличением возраста количество нейтро-фильных гранулоцитов (нейтрофилов) уменьшается, а число лимфоцитов увеличивается. К 5 —6-му дню жизни количество нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов становится приблизительно равным — происходит так называемый 1-й перекрест в лейкоцитарной формуле. Количество тромбоцитов у новорожденных составляет 200- 109/л —250- 109/л.

Необходимо отметить некоторые особенности состава крови в отдельные периоды детства. Кровь у ребенка 1-го года жизни характеризуется меньшим содержанием гемоглобина, который составляет 119—110,5 г/л, а также сниженным количеством эритроцитов, в среднем 3,5 • 109/л — 4 • 109/л. Цветной показатель крови меньше 1 (0,75 — 0,8). Анизоцитоз и полихромазия (полихроматофилия), наблюдавшиеся у новорожденного, в грудном возрасте выражены умеренно, встречаются лишь единичные эритробласты (нормобласты). Количество ретикулоцитов составляет 5 —6%0, СОЭ 3 — 5 мм/ч.

Таблица 5