- •Практикум по физической химии

- •Введение

- •1. Термохимия.

- •1.1. Краткая теория.

- •1.2 Экспериментальная часть.

- •1.2.1. Аппаратура

- •1.2.2. Определение постоянной калориметра.

- •1.3. Лабораторная работа 1. Определение теплоты растворения металлического магния Mg в растворе соляной кислоты hCl.

- •Справочная информация.

- •1.4. Лабораторная работа 2. Определение теплоты гидратации сульфата меди CuSo4.

- •2. Термодинамика фазовых переходов.

- •2.1. Краткая теория. Однокомпонентная система.

- •2.2. Лабораторная работа 3. Определение теплоты испарения жидкости динамическим методом

- •3. Гетерогенное химическое равновесие.

- •3.1. Краткая теория

- •1.2. Лабораторная работа 4.

- •Лабораторная работа №4 Гетерогенное химическое равновесие

- •4. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем.

- •4.1. Краткая теория.

- •4.2. Лабораторная работа 5. Построение диаграммы состояния бинарной системы фенол-нафталин.

- •5. Электропроводность растворов электролитов.

- •5.1. Краткая теория

- •5.2. Лабораторная работа 6. Электропроводность растворов электролитов.

- •5.3. Лабораторная работа 7. Числа переноса ионов в растворах электролитов.

- •6. Электрохимическое равновесие электрод-электролит

- •6.1. Краткая теория

- •6.2. Лабораторная работа 8. Измерение электродных потенциалов и эдс гальванических элементов.

- •7. Химическая кинетика

- •7.1. Краткая теория

- •7.2. Лабораторная работа 9. Определение скорости реакции омыления уксусноэтилового эфира.

- •7.3. Лабораторная работа 10. Определение скорости реакции инверсии тростникового сахара.

Лабораторная работа №4 Гетерогенное химическое равновесие

Цель

Определение константы равновесия и расчет основных термодинамических величин реакции разложения оксида никеля

Приборы и реактивы

1. Измерительная система (печь, ячейка из ZrO2 с 10 % Y2O3, термопара)

2. Универсальный регулятор Zirconia 318

3. Порошковая смесь NiO\Ni

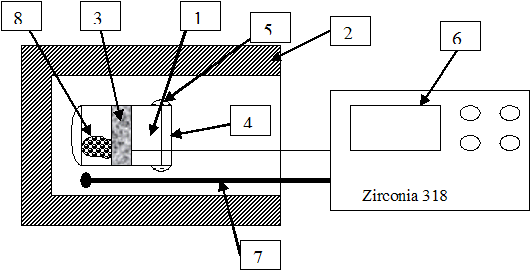

Схема установки

Схема установки для измерения давления диссоциации оксидов металлов методом ЭДС: реакционный сосуд (1), выполненный из оксида циркония с добавкой 10% оксида иттрия; электропечь (2); пористые платиновые электроды (3); алундовая крышка (4); герметизирующее высокотемпературное стекло (5). Температура в печи поддерживается при помощи регулятора Zirconia 318 (6) и термопары (7).

Порядок выполнения работы

Включают печь и с помощь регулятора Zirconia 318 устанавливают первоначальную температуру реакционного сосуда 600 °С, запускают на компьютере программу "Регистрация" для получения данных с регулятора. После установления постоянной температуры дожидаются установления равновесного парциального давления кислорода над системой оксид\металл. После этого с помощью регулятора повышают температуру в печи на 20 градусов и снова дожидаются установления постоянного давления.

Таким образом, поэтапно повышая температуру, проводят около 10 замеров. Измерения проводят до тех пор, пока температура не достигнет 800 °С. После этого сохраняют полученные на компьютере данные в файл. Горизонтальные участки на графике [log(pO2)-время] соответствуют значениям равновесных парциальных давлений кислорода над системой Ni/NiO.

Обработка результатов

Таблица экспериментальных данных

При разложении оксида кобальта протекает реакция (1)

NiO=Ni + ½ O2, Kp=pO21/2 (1)

Соответствующие измеренные значения температуры T °C и давления диссоциации lg(pO2/атм) вводятся вручную в колонки с именами T,C и lg(PO2), в остальные колонки значения добавляются в результате выполнения программного кода, помещенного между метками "Начало заполнения таблицы" и "Конец заполнения таблицы".

> restart;

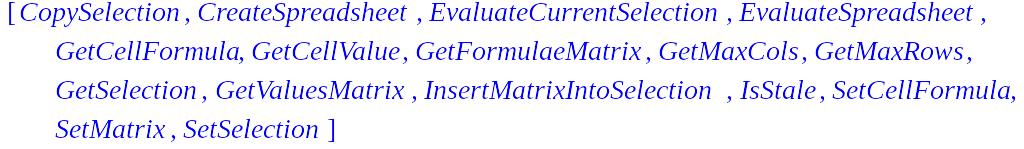

> with(Spread);

> ssid:=CreateSpreadsheet(Table);

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

11 |

|

|

|

|

|

|

![]()

> #Начало заполнения таблицы#

> N:=11;

![]()

> for i from 2 to N do

for j from 2 to 2 do

SetCellFormula(ssid,i,j,GetCellValue(ssid,A||i)+273.15)

end do:

end do:

> for i from 2 to N do

for j from 3 to 3 do

SetCellFormula(ssid,i,j,1/GetCellValue(ssid,B||i))

end do:

end do:

> for i from 2 to N do

for j from 5 to 5 do

SetCellFormula(ssid,i,j,GetCellValue(ssid,D||i)*0.5)

end do:

end do:

> for i from 2 to N do

for j from 6 to 6 do

SetCellFormula(ssid,i,j,GetCellValue(ssid,E||i)*GetCellValue(ssid,B||i))

end do:

end do:

> #Конец заполнения таблицы#

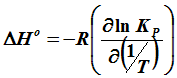

Описание математических преобразований

![]()

![]()

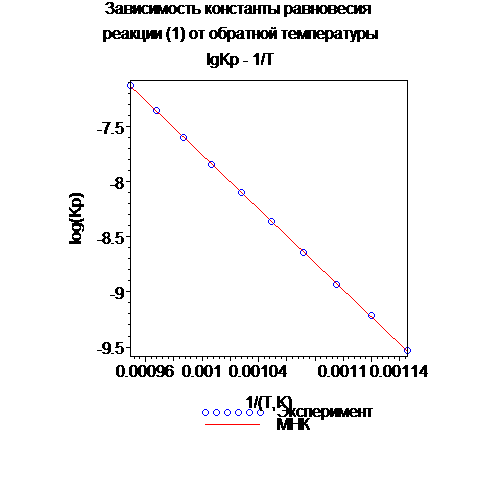

Следовательно, чтобы найти стандартные энтальпию и энтропию реакции, необходимо найти тангенсы угла наклона графиков прямых в соответствующих координатах [lg(Kp)-(1/T)] и [T*lg(Kp)-T]

Математические преобразования

> restart;

> data1:=zip((x,y)->[x,y], [seq(Spread[GetCellValue](Table, i, 3), i=2..11)], [seq(Spread[GetCellValue](Table, i, 5), i=2..11)] ):

> line1:=CurveFitting[LeastSquares](data1, x);

![]()

> with(plots):

Pdot1:=pointplot(data1, symbol=circle, color=blue,symbolsize=15, labels=["1/(T,K)", "log(Kp)"], labeldirections=[horizontal, vertical], legend="Эксперимент"):

Pline1:=plot(line1, x=data1[nops(data1),1]..data1[1,1], legend="МНК"):

display(Pdot1, Pline1, caption="Зависимость константы равновесия\n реакции (1) от обратной температуры\n lgKp - 1/T",axes=boxed);

> data2:=zip((x,y)->[x,y], [seq(Spread[GetCellValue](Table, i, 2), i=2..11)], [seq(Spread[GetCellValue](Table, i, 6), i=2..11)] ):

> line2:=CurveFitting[LeastSquares](data2, x);

![]()

> Pdot2:=pointplot(data2, symbol=circle, color=blue,symbolsize=15, labels=["T, K", "T*log(Kp)"], labeldirections=[horizontal, vertical], legend="Эксперимент"):

Pline2:=plot(line2, x=data2[nops(data2),1]..data2[1,1], legend="МНК"):

display(Pdot2, Pline2, caption="Зависимость T*log(Kp) от температуры T\n для реакции (1)",axes=boxed);

> Delta*H=-2.3025*coeff(line1, x)*evalf(ScientificConstants[Constant](R));

Ошибка,процент(Delta*H)=abs((rhs(%)-234750)/234750)*100;

Delta*S=2.3025*coeff(line2, x)*evalf(ScientificConstants[Constant](R));

Ошибка,процент(Delta*S)=abs((rhs(%)-85.6)/85.6)*100;

![]()

![]()

![]()

![]()

>

Выводы

В ходе работы мы определили константы равновесия (см. таблицу) и провели расчет стандартных изменения энтальпии (234859.91 Дж) и энтропии (86.78 Дж/К) реакции разложения оксида никеля. Погрешности вычисленных термодинамических величин оказались довольно небольшими (0.05% и 1.38%), что определяется высокой точностью определения равновесного давления диссоциации оксида методом ЭДС.