- •Isbn 978-5-94485-068-3

- •6От автора

- •Глава 1. Объекты, предмет, методы, задачи, история природопользования

- •2.1. Общее понятие биосферы

- •2.2. Абиотические составляющие и живое вещество биосферы

- •2.3. Живое вещество биосферы

- •2.4. Косное и биокосное вещества

- •2.5. Некоторые объекты биогенного вещества Земли

- •Глава 3. Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал

- •3.1. Понятия и классификация ресурсов

- •3.2. Естественная, хозяйственная и эколого-экономическая классификации

- •3.3. Степень изученности природных ресурсов

- •3.4. Продовольственные и интегральный ресурсы

- •3.5. Природно-ресурсный и экологический потенциал

- •3.6. Базовые ресурсы природно-ресурсного потенциала

- •Глава 4. Ресурсы климата и атмосферы

- •4.1. Понятие климата

- •4.2. Погода

- •4.3. Атмосферные осадки

- •4.4. Химические ресурсы атмосферы

- •4.5. Физические ресурсы атмосферы и использование энергии Солнца

- •Глава 5. Биологические, водные, минеральные и энергетические ресурсы

- •5.1. Биомасса как природный ресурс

- •5.2. Использование биологических ресурсов суши

- •5.3. Биологические ресурсы океана (гидросферы)

- •5.4. Водные и энергетические ресурсы гидросферы

- •5.5. Минеральные и биогенные ресурсы гидросферы

- •5.6. Минеральные и органические ресурсы России

- •Глава 6. Эволюция природы и общества, трудовые и продовольственные ресурсы

- •6.1. Эволюция природы и общества

- •6.2. Население и людские ресурсы мира

- •6.3. Трудовые ресурсы и занятость

- •6.4. Продовольственная проблема

- •6.5. Уровень жизни населения планеты

- •Глава 7. Основы отраслевого природопользования

- •7.1. Энергетика

- •7.2. Промышленность

- •7.3. Строительство

- •7.4. Транспорт

- •7.5. Агропромышленный комплекс

- •7.6. Технологии в отраслевом природопользовании

- •7.6.1. Классификация технологий по признаку отходов

- •7.6.2. Деление технологий по химико-механическому принципу

- •7.6.3. Энергосберегающие технологии в земледелии

- •Глава 8. Основы территориального природопользования

- •8.1. Общие понятия территориального природопользования и природно-территориального комплекса

- •8.2. Освоение территории

- •8.3. Территориально-производственный комплекс (тпк)

- •8.4. Территориальные комплексные схемы охраны природы (тксоп)

- •8.5. Проектирование и экспертиза тпк

- •8.6. Мониторинг тпк

- •8.7. Природопользование и охрана окружающей среды на локальном уровне

- •Глава 9. Загрязнение и защита атмосферы

- •9.1. Защитная и средообразующая роль атмосферы и общие причины ее загрязнения

- •9.2. Естественное загрязнение

- •9.3. Антропогенное загрязнение

- •9.3.1. Транспорт, энергетика, промышленность

- •9.3.2. Агропромышленный комплекс

- •9.3.3. Электромагнитное и шумовое загрязнение

- •9.3.4. Территориальное и трансграничное загрязнение атмосферного воздуха России

- •Глава 10. Загрязнение гидросферы

- •10.1. Природное загрязнение

- •10.2. Антропогенное загрязнение

- •10.3. Загрязнение вод в Алтайском крае

- •10.4. Водопотребление, водопользование и их влияние на окружающую среду

- •10.5. Нормативные требования к качеству воды

- •Глава 11. Загрязнение почв, пути их восстановления и использования

- •11.1. Общие вопросы загрязнения почв

- •11.2. Антропогенное территориальное загрязнение

- •11.3. Антропогенное отраслевое загрязнение при авариях на атомных объектах

- •11.4. Война, военно-промышленный и ракетно-космический комплекс

- •11.5. Промышленные предприятия и загрязнение окружающей среды

- •11.6. Загрязнение почв добывающей промышленностью

- •11.7. Теплоэнергетика и загрязнение почв

- •11.8. Транспорт и загрязнение почв

- •11.9. Жилые дома, бытовые предприятия и их отходы как источники загрязнения почв

- •11.10. Экологические последствия антропогенных изменений почв

- •11.11. Защита против урбанизации

- •Глава 12. Экологическая паспортизация объектов природопользования

- •12.1. Экологический паспорт предприятия

- •12.2. Экологический паспорт водного хозяйства предприятия

- •12.3. Экологическая паспортизация городских и сельских поселений

- •Глава 13. Система управления природопользования

- •13.1. Законодательные основы управления

- •13.2. Исполнительная власть и управление природопользованием

- •13.2.1. Комплексные органы1 уровня рф и территориальные подразделения

- •13.2.2. Отраслевые службы и ведомства

- •13.2.3. Функциональные органы1 управления природопользования

- •6От автора 3

- •6.1. Эволюция природы и общества 64

- •Глава 9. Загрязнение и защита атмосферы 112

- •Глава 10. Загрязнение гидросферы 123

- •10.1. Природное загрязнение 123

- •Глава 11. Загрязнение почв, пути их восстановления и использования 134

- •Глава 12. Экологическая паспортизация объектов природопользования 143

- •12.1. Экологический паспорт предприятия 143

- •Глава 13. Система управления природопользования 149

- •Мусохранов Владимир Ефимович основы рационального природопользования: ресурсы, их воспроизводство, технологии, управление

8.3. Территориально-производственный комплекс (тпк)

Общая характеристика ТПК. При освоении территории человек создает антропогенные объекты (производственные, бытовые и т.п.), необходимые для его жизнедеятельности. Антропогенные объекты территориально-производственного комплекса (ТПК), включающего группу предприятий и учреждений, выполняющих определенную народно-хозяйственную функцию и связанных между собой помимо производственных связей совместным использованием территории, а также производственной инфраструктурой (сооружения, здания, транспортные системы), прямо не относящиеся к производству материальных благ, но необходимой для процесса производства. ТПК нередко имеют направленность, основанную на ведущем природном ресурсе территории (например, ТПК Курской магнитной аномалии, созданной на базе крупного месторождения железной руды. Аграрный сектор экономики Алтайского края - 11 млн га сельскохозяйственных угодий, Кемеровская область - топливно- энергетический комплекс). Взаимосвязанная совокупность территориальных отраслей составляет ТПК и служит основой для формирования экономического района. Антропогенные системы ТПК начинают влиять на природные комплексы (ПТК), изменяя направление их развития. Таким образом, ТПК - это совокупность технологически и экономически взаимосвязанных пропорционально развивающихся производств и предприятий, объединенных единой технологией или общими источниками сырья и других природных ресурсов. ТПК позволяет наиболее рационально использовать природные ресурсы и совместными усилиями обеспечить охрану окружающей среды. ТПК решает проблемы территориального природопользования.

Территориальное природопользование опирается на известные нам принципы преобразования природы. К преобразованию природы (управлению ею) предъявляются обычные требования системного управления, оптимизации и концентрации, а также строгое соблюдение экологических законов и правил.

Структурообразующая отрасль. При освоении территории выделяются структурообразующая отрасль территории (градообразующая отрасль - для города). Для Кемеровской области - это энергетика и металлургия, для Алтайского края - агропромышленный комплекс (АПК), для Тольятти - автомобилестроение, для Заринска - коксохимическое производство и т.п. Строительство Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали (Турксиба) предусматривало объединить хлопкосеющий аграрный территориально-производственный комплекс, например Узбекистана, с текстильным комплексом г. Барнаула и лесным ТПК Красноярского края. Алтай поставлял в Среднюю Азию зерно, другие продукты питания и т.п. Трактора АТЗ хорошо шли в Узбекистан, другие республики Средней Азии. Структурообразующей отраслью ТПК Алтая пока остается сельское хозяйство. Под него создана Рубцовская промышленность машиностроения, функционирует перерабатывающая промышленность, торговля, наука и образование (Алтайский государственный аграрный университет, НИИ сельского хозяйства, Институт молочной промышленности и др.).

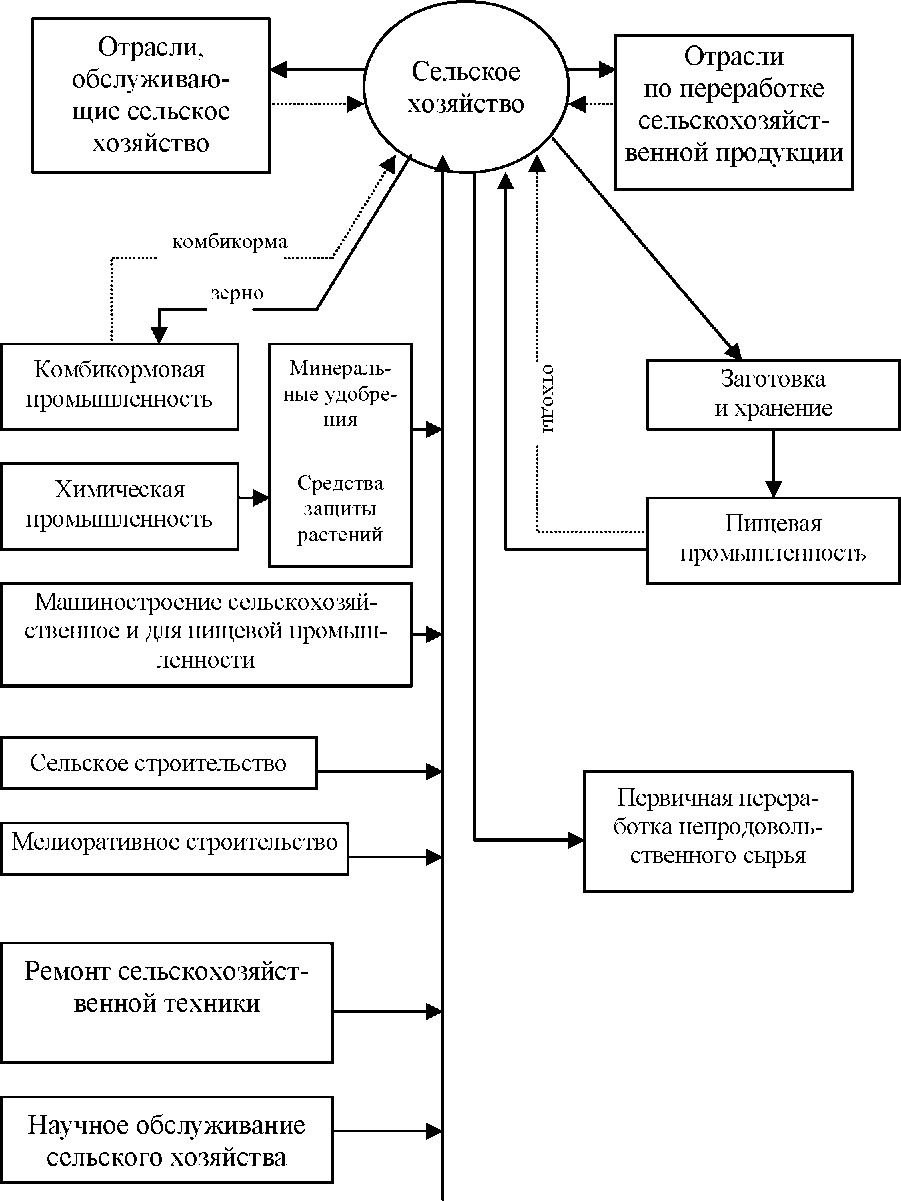

К АПК также относят отрасли, обслуживающие сельское хозяйство, и отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию (рис. 5).

Рис.

5. Взаимосвязи отраслей АПК:

прямые

связи; Ч обратные связи

Планирование и проектирование ТПК, отраслевые рабочие программы и схемы районной планировки. Опыт, накопленный при решении региональных проблем природопользования и планировании территориального природопользования, позволяет выделить 3 основные группы разработок:

отраслевые рабочие программы природоохранных мероприятий с разбивкой по районам;

схемы мероприятий по охране определенного природного ресурса или компонента природной среды;

комплексные схемы охраны природы.

Все группы разработок предусматривают внедрение рабочих программ и схем с целью охраны природы и защиты окружающей среды.

В качестве примера первой группы разработок можно привести рабочую программу внедрения природоохранных мероприятий на металлургических заводах в 25 районах России. Рабочая схема содержала мероприятия, направленные на рассеяние вредных веществ через дымовые трубы, улавливание их через газофильтры, создание специальных служб по эксплуатации газоочистных установок и охране природы на предприятиях отрасли и др. Подобные рабочие схемы не могут решать проблему охраны природы в регионе в целом, так как охватывают лишь отдельные мероприятия, слабо связанные в межотраслевом разрезе. В аграрном секторе экономики применялись также подобные программы. Например, в целях защиты почв от дефляции и эрозии проводились работы по составлению Генеральных схем противоэрозионных мероприятий на территории девяти экономических регионов Российской Федерации, охватывающих 3/4 всей площади сельхозугодий. Схемы предусматривали применение организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических мероприятий, обеспечивали ликвидацию, предупреждение или значительное уменьшение эрозионных процессов и восстановление плодородия разрушенных земель.

Гораздо более совершенными в методическом отношении являются схемы и проекты районной планировки. При их разработке руководствуются схемами развития отдельных отраслей народного хозяйства, развития и размещения производительных сил, другими документами по вопросам развития народного хозяйства, а также плановыми и прогнозными данными о развитии рассматриваемого района. Проекты районной планировки разрабатываются для отдельных частей субъектов федерации, представляющих территориально-производственные комплексы или включающих группы административных районов с общими хозяйственными связями и идентичными проблемами планировочной организации территории, а также для административных районов.

Схемы и проекты районной планировки, по существу, предназначаются для территориально-хозяйственной организации проектируемого района в соответствии с тем направлением его развития, которое заложено в Генеральной схеме развития и размещения производительных сил и в отраслевых схемах. Таким образом, районная планировка является инструментом детализации решений, принимаемых преимущественно в интересах развития отдельных отраслей. Вместе с тем очевидно, что такие решения, как правило, не согласуются с интересами развития проектируемого района, особенно в области охраны окружающей среды. Руководствуясь чисто экономическими критериями эффективности производства, отраслевые министерства и ведомства определяют такие варианты развития, которые приводят к недопустимо высоким нагрузкам на окружающую среду района. Например, энергоемкие производства, такие как производство алюминия, электросталеплавильное и др., особенно вредно влияющие на окружающую среду и на здоровье людей, они предпочитают размещать в плотно населенных районах с развитой производственной и социальной инфраструктурой, характеризующихся относительно низкой себестоимостью добычи топлива и производства электроэнергии. Такие случаи достаточно типичны, т.к. схемы развития отраслей народного хозяйства строятся по производственным целям и не учитывают суммарной экологической нагрузки на окружающую среду проектируемого района размещения.