- •Глава I. Иньское наступательное оружие

- •§I. Клевцы

- •§ 2. Копья

- •§3. Лук и стрелы

- •§ 4. Вероятностная типология иньского наступательного оружия и восточно-азиатская хронологическая шкала

- •Глава II. Защитное вооружение

- •§ 1 Иньские шлемы

- •§ 2. Доспехи и щиты

- •§ 3. Броневые бляшки: нагрудники или умбоны?

- •Глава III. Построение и тактика войск

- •§ I. Построение пехотного подразделения

- •§ 2. Отряд из нескольких подразделений

- •§ 3. Тактика

Глава III. Построение и тактика войск

В данной главе исследуются построение и тактика древнекитайского войска, определенные по материалам оружейных кладов. Факторы, влияющие на тактику, (т. е. способ применения вооруженной силы), делятся на природные (климат, ландшафт) и социальные (вооружение, организационная структура войск, способы

[68]

их построения, степень развития военного искусства). Последняя группа факторов в значительной степени зависит от наличного вооружения как своей армии, так и войск противной стороны. Таким образом, материальной основой, определяющей тактику любой армии, является вооружение. Как правило, оружие хорошо фиксируется по данным археологии, но достаточно ли их для реконструкции тактики или хотя бы ее базового звена - организационной структуры войск, их боевого построения? Конечно, указание на способ применения несет и один комплект, даже отдельный предмет вооружения. Например, известно, что тяжелое защитное вооружение на открытой местности, как правило, применяется в сомкнутом боевом строю. Однако определить конкретный вид боевого построения какого-либо подразделения по данным археологии обычно можно только в случае, если имеется все его наличное вооружение. Последнее чаще всего наблюдается в царских захоронениях, когда умершего правителя сопровождают, пусть и символически, его телохранители. В идеальном случае захороненные войска располагаются в боевом или походном порядке (как, например, при раскопках гробницы Цинь Шихуана, где покой первого императора всего Китая охраняли глиняные статуи его гвардейцев в полном боевом облачении, изображенные в натуральную величину). Реконструкция построения возможна и тогда, когда вооружение подразделения свалено в кучу. Особенно хорошо она удается, если оружие отдельных групп воинов (например, разных шеренг) как-то различалось. Тогда можно попытаться определить число воинов в шеренге или количество шеренг, т.е. модуль, по которому строилось подразделение.

§ I. Построение пехотного подразделения

Продемонстрируем возможность реконструкции боевого построения на материалах памятника раннеиньского времени Суцунь в уезде Чэнгу провинции Шэньси. Там в яме глубиной до 3,5 м и диаметром 1,3 м обнаружен закрытый комплекс, включающий 413 бронзовых изделий (Тан Цзиньюй и др., 1980, с. 211 - 215). В клад из Суцуни входили два бронзовых сосуда лэй, лежавших на боку на расстоянии 7 см друг от друга. Вокруг сосудов и между ними располагалось 95 клевцов двух разных типов, 23 бронзовых

[69]

маски-личины, 11 крупных бронзовых блях-умбонов в виде бычьих морд и 90 круглых "броневых" блях с отверстиями в центре. Еще 192 круглые бляхи, описанные как "островерхие", помещались внутри сосудов.

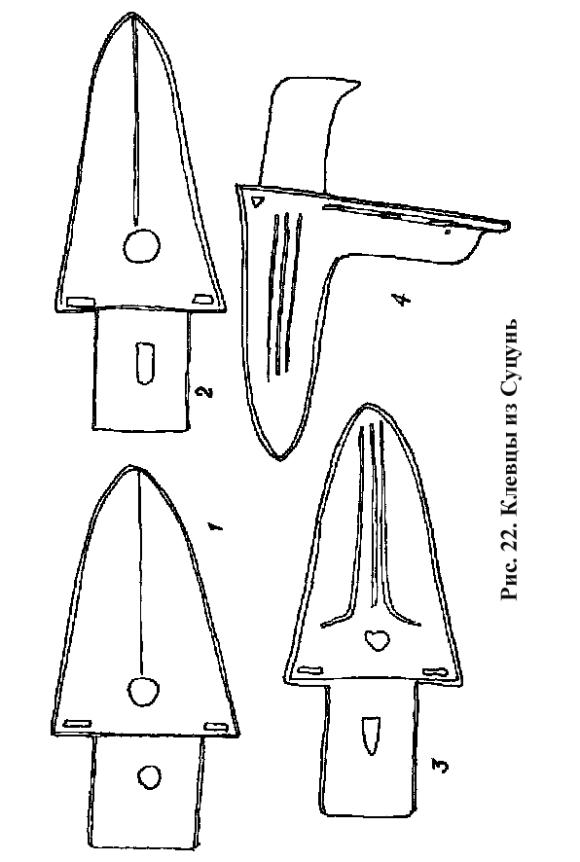

Клевцы, найденные в Суцуни, - двух типов. 81 предмет представляет собой оружие с широким треугольным бойком в виде равнобедренного треугольника с круглым отверстием, брусковидным утолщением или жилкой-нервюрой по центру бойка и двумя прямоугольными прорезями у его основания (рис.22.1-3). Китайские исследователи обычно называют оружие такого типа "чо". Остальные 14 клевцов, именуемые "гэ", - с длинной бородкой с четырьмя прорезями, с тремя жилками по центру вытянутого бойка. Угол между бойком и бородкой составляет меньше 90° (рис.22.4).

Всего в Суцуни обнаружено 95 единиц наступательного оружия. Так как один воин не мог действовать сразу двумя клевцами (и "гэ" с длинной бородкой, и "чо"), то, очевидно, такова численность подразделения. Теперь надо выделить модуль построения войска, т.е. определить, во сколько шеренг могло отроиться подразделение, или вычислить количество воинов в шеренге. В рассматриваемом случае удобнее начать с защитного вооружения. Поскольку полного комплекта защитного вооружения - маска-личина, щит с умбоном, бляшки нагрудника - на всех не хватает, то различия в защитном вооружении позволяют нам определить модуль построения войска. Очевидно, что лучше всего была защищена первая шеренга, - располагаясь сомкнутым строем (тяжелые доспехи!), составляющие ее воины прикрывали остальные ряды. Таких воинов 11. Но это еще не модуль построения отряда, так как 95 на 11 без остатка не делится. Как же были вооружены и расположены остальные 84 (95 - 11) бойца? Остаются незадействованными 12 (23-11) защитных масок-личин, которыми логично вооружить воинов второй шеренги, стоящих не в затылок бойцам первой, а со сдвигом на полкорпуса в сторону. Им надо защищать только лица, грудь надежно прикрыта первой шеренгой. Поскольку 84 делится без остатка на 12 (количество человек во второй шеренге), то последнее число и есть искомый модуль построения отряда. Остальные воины стоят в затылок второй шеренге, а всего шеренг, включая и короткую первую, - 8.

[70]

[ 71]

71]

Посмотрим, как распределилось наступательное вооружение. "Гэ" с длинной бородкой и четырьмя прорезями при ударе, наносимом сверху вниз, т.е. при движении в вертикальной плоскости, не обладают существенными преимуществами перед другими типами аналогичного оружия. Если клевцом с длинной бородкой действовать в горизонтальной плоскости, как косой, он превращается в страшное оружие, наносящее резаные раны и цепляющее противника. Но размахивать клевцом в горизонтальной плоскости, находясь в середине боевого построения, нельзя - будут мешать свои же товарищи из внешних шеренг. Первую шеренгу вооружить клевцами-косами также нельзя, поскольку число бойцов в ней не соответствует количеству оружия. Вдобавок, это мешало бы стоявшим сзади воинам принять участие в схватке. Очевидно, что они должны были действовать своим оружием ("чо") в промежутках между бойцами первой шеренги. Как мы только что убедились, удары из глубины построения можно наносить только в вертикальной плоскости. Таким образом, оружие воинов первой и второй шеренг двигалось бы во взаимноперпендикулярных плоскостях, в результате чего оно бы сталкивалось и сцеплялось, т.е. мешало бы друг другу. Итак, первая шеренга исключена. Остаются фланги и тыл, которые при сомкнутых построениях как раз и нуждаются в усиленной обороне. Если не считать короткую первую шеренгу, которая вся должна была включиться в бой при фронтальном столкновении, фланги прикрывали именно 14 воинов, стоящих в 7 длинных шеренгах; это соответствует количеству клевцов-кос (тоже 14). Если оснастить данным оружием последнюю, тыловую шеренгу из 12 воинов, такого соответствия нет.

Попробуем проверить полученную расстановку отряда распределением круглых защитных бляшек. Всего их 282: 90 с отверстием в центре и 192 островерхих, причем разнотипные бляшки найдены отдельно друг от друга. Известно, что в иньское время три таких бляшки составляли комплект нагрудного защитного доспеха (подробнее см. выше, §3., гл. II). Следовательно, перед нами 94 (30 + 64) защитных доспеха, а воинов в отряде 95. Как же доспехи распределялись в строю, и почему не хватает одного комплекта? 30 доспехов из блях с отверстиями в центре можно выдать прикрывающим фланги четырем крайним воинам в длинных шеренгах и двум - в короткой первой. Итого 4x7 + 2 =

[72]

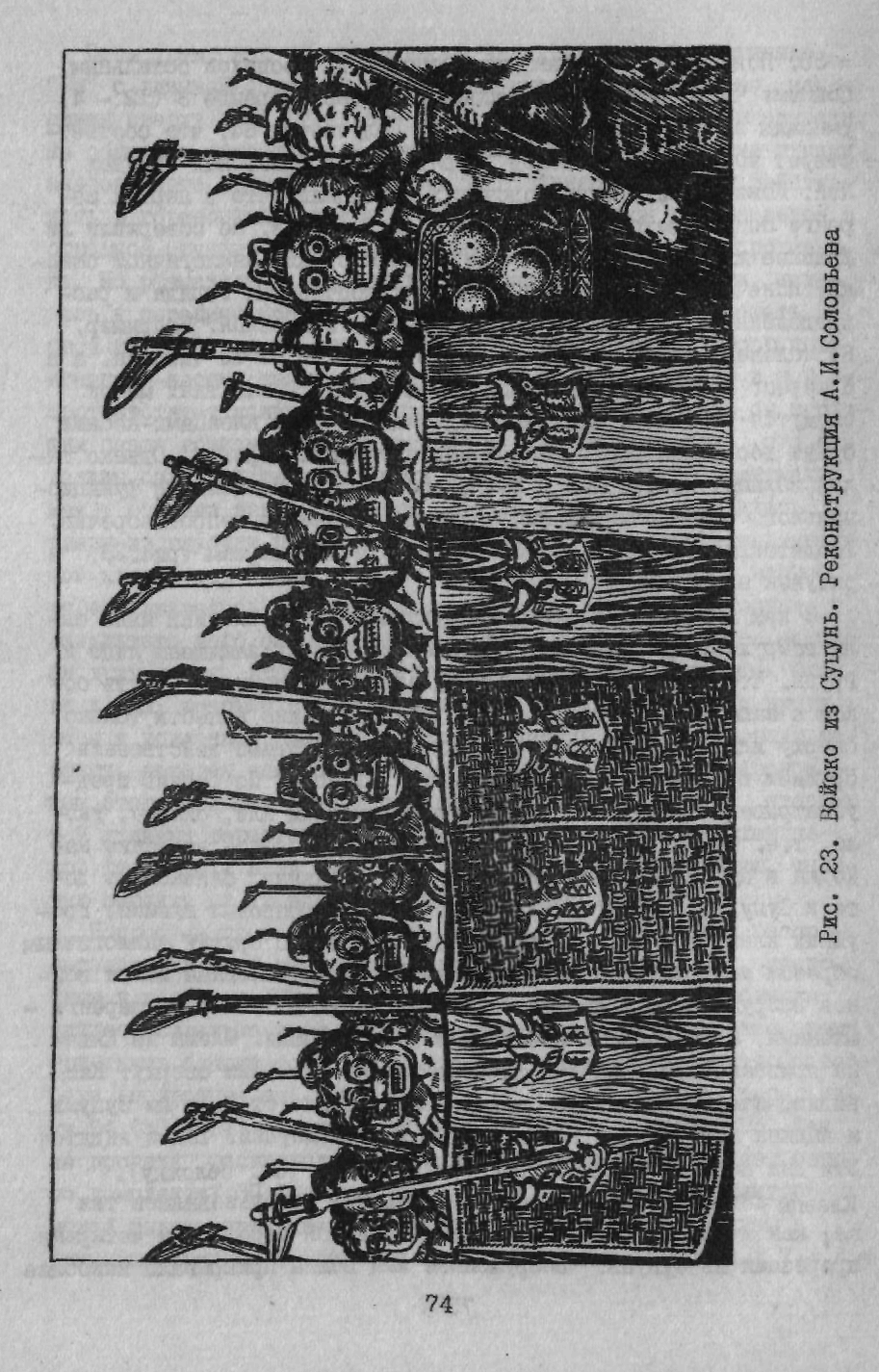

30. Подсчитаем, сколько же требовалось доспехов остальным бойцам. Число воинов без доспехов в одной шеренге 8 (12 - 4) умножим на количество шеренг - 8. Получается 64, что соответствует количеству доспехов, спрятанных в бронзовых сосудах лэй. Конечно, при этих подсчетах мы забыли, что в первой шеренге без доспехов остались не 8, а 9 бойцов. Не совершили ли древние жители Суцунь при захоронении оружия аналогичной ошибки? Конечно, вышеизложенный вариант построения отряда и распределения в нем оружия не единственно возможный. Например, 84 человека можно расставить не в 7 шеренг по 12 человек, а в 6 шеренг по 14 человек. Тогда остающиеся 12 защитных масок окажутся у воинов, прикрывающих фланги, а 14 клевцами-косами будут вооружены бойцы второй или последней шеренги. Однако такой вариант построения с точки зрения распределения и функционального применения оружия не столь логичен и непротиворечив. Убедительнее выглядит решение, приведенное первым (рис.23 и рисунок на обложке).

С кем же сражался отряд из Суцунь? Его противники явно были вооружены не клевцами. У воинов из Суцунь защищены лицо и грудь. Чтобы они пострадали от удара клевцом, надо стоять боком к нападавшему, так как удар клевцом можно нанести только сверху или сбоку (в последнем случае необходимо действовать оружием в горизонтальной плоскости). Доспехи из Суцунь предусматривают защиту от прямого удара спереди или, скорее, укола, т. е. от копья. В этой связи обращает на себя внимание находка в царском погребении НРКМ 1004 в Аньяне, близком по дате к Суцунь, большого количества копий, бронзовых шлемов, проушных клевцов и щитов. Похоже, там встречено оружие аналогичным образом построенного подразделения, только основная масса воинов вооружена не клевцами - "чо", а копьями и первые шеренги - шлемами, а не масками-личинами и нагрудниками. Шлемы из Аньяна призваны прикрывать голову от ударов клевцами сверху. Как видим, наступательное и защитное вооружение отрядов из Суцунь и Аньяна находится в дополнительной дистрибуции. Так и видятся эти два войска, стоящими друг против друга (см. обложку). Клевцы аньянского подразделения, видимо, использовались так же, как и соответствующее оружие с длинной бородкой и четырьмя прорезями из Суцунь. Вооруженные ими воины прикрывали наиболее

[73]

[ 74]

74]

уязвимую часть боевого порядка - фланги, которым в первую очередь могли угрожать подвижные части противника - колесницы. Особенно эффективны клевцы-косы должны были быть при действии по ногам впряженных в колесницы лошадей. Приемы использования похожего оружия против плотных строев кавалерии описаны в средневековом китайском романе Ши Найаня "Речные заводи" (Ши Найань, 1959, с. 370-385). Текст специально подчеркивает, что данные приемы были почти совершенно забытой архаикой уже в XII в. н.э.