- •Фогель ф., Мотульски а. Генетика человека: в 3-х т. Т. 2: Пер. С англ. – м.: Мир, 1990. – 378 с.

- •Ф. Фогель, а.Мотульски генетика человека

- •4. Действие генов

- •4.1. Развитие менделевской парадигмы

- •4.2. Гены и ферменты

- •4.2.1. Гипотеза «один ген – один фермент»

- •Модель Бидла и Татума. Статья этих исследователей начиналась так:

- •4.2.2. Гены и ферменты у человека: современный уровень знаний

- •4.2.2.1. Обнаружение и анализ ферментативных нарушений

- •4.2.2.2. Типичные нарушения функций ферментов: ферменты эритроцитов

- •4.2.2.3 Мукополисахаридозы

- •4.2.2.5. Влияние кофакторов на активность ферментов [182]

- •4.2.2.6. Сцепленная с х-хромосомой недостаточность гипоксантин-гуанин—фосфорибозилтрансферазы (30800) [7055]

- •4.2.2.7. Фенилкетонурия: пример успешного лечения метаболического заболевания [182; 203]

- •4.2.2.8. Выявление гетерозигот

- •4.2.2.9. Лечение наследственных метаболических заболеваний [1289; 1057; 1058]

- •4.2.2.10. Необнаруженные дефекты ферментов

- •4.3. Гемоглобин человека [119; 31; 97а]

- •4.3.1. История изучения гемоглобина

- •4.3.2. Генетика гемоглобина

- •4.3.4. Талассемии [31; 972; 138; 1253; 222; 97а]

- •4.3.5. Популяциоииая генетика генов гемоглобина (см. [972], разд. 6.1.2.3)

- •4.3.6. Пренатальная диагностика гемоглобинопатии [966; 2269; 2322; 2361]

- •4.4. Генетика антител и системы антиген/рецептор

- •4.5. Фармакогенетика и экогенетика 4.5.1. Фармакогенетика

- •4.5.2. Экогенетика [143; 969; 1228; 1250]

- •4.6. Механизм аутосомной доминантности

- •4.6.1. Аномальная агрегация субъединиц

- •4.6.2. Аномальные субъединицы нарушают функции мультимерных белков

- •4.6.3. Аномальное ингибирование ферментов по типу обратной связи и структурно аномальные ферменты

- •4.6.4. Мутации рецепторов

- •4.6.5. Наследственные дефекты клеточных мембран

- •4.6.6. Накопление аномальных фибриллярных белков: наследственные амилоидозы (10480 10525) [1102]

- •4.6.7. Доминантно наследуемые опухолевые заболевания

- •4.7. Генетика эмбрионального развития

- •4.7.1. Активность генов в раннем развитии

- •4.7.2. Поздние стадии эмбрионального развития; фенокопии

- •4.7.3. Регуляция активности генов у бактерий и эукариот

- •4.7.4. Соотношения генотипа и фенотипа при хромосомных аберрациях у человека [1176]

- •4.7.4.1. Эффект дозы генов при трисомиях и картирование генов

- •4.7.4.2. Другие биохимические аномалии при хромосомных аберрациях

- •4.7.4.3. Изучение хромосомных аберраций на уровне клеток

- •4.7.5. Определение поля

- •5. Мутации

- •5.1. Спонтанные мутации

- •5.1.1. Генетические изменения, обусловленные мутациями de novo

- •5.1.2. Геномные и хромосомные мутации у человека

- •5.1.2.1. Частота возникновения мутаций (скорость мутирования)

- •5.1.2.2. Нерасхождение хромосом и возраст матери

- •5.1.2.3. У какого пола и в каком из мейотических делений происходит нерасхождение хромосом?

- •5.1.2.4. Нерасхождение, хромосомные варианты и сателлитные ассоциации

- •5.1.3. Генные мутации: анализ на фенотипическом уровне

- •5.1.3.1. Методы оценки частот мутаций

- •5.1.3.2. Результаты оценки частот мутаций

- •5.1.3.3. Частота мутаций и возраст отца

- •5.1.3.4. Возможные различия частот возникновения мутаций у индивидов разного пола

- •182 5. Мутации

- •5.1.3.5. Герминативноклеточные и соматоклеточные мозаики по доминантным и х-сцепленным мутациям

- •5.1.4. Генные мутации: анализ на молекулярном уровне

- •5.1.4.1. Частоты кодонных мутаций

- •5.1.4.2. Проблема оценки общей частоты мутаций на геном и на поколение

- •5.1.4.3. Мутации в гемоглобиновых генах и генетический код

- •5.1.4.4. Мутации у микроорганизмов: их вклад в понимание механизма мутаций у человека

- •5.1.5. Изучение генных мутаций в отдельных клетках

- •5.1.6. Соматические мутации

- •5.1.6.1. Образование мозаиков по геномным мутациям

- •5.1.6.2. Наследственные синдромы с повышенной нестабильностью хромосом [1465; 1464; 1634]

- •5.1.6.3. Молекулярные механизмы хромосомной нестабильности и образование опухоли, обусловленное соматической мутацией

- •5.1.6.4. Другие факты, свидетельствующие о роли соматической мутации в механизме канцерогенеза [1520]

- •5.1.6.5. Онкогены [1686; 1690, 1691, 1696}

- •5.1.6.6. Рак у человека с точки зрения генетики

- •5.1.6.7. Соматические мутации и старение

- •5.2. Мутации, индуцированные облучением и химическими мутагенами

- •5.2.1. Мутации, индуцированные радиацией

- •5.2.1.1. Основные факты и проблемы, поставленные в ходе их анализа

- •5.2.1.2. Проблема оценки генетического риска, обусловленного радиацией и другими мутагенными факторами окружающей среды

- •5.2.1.3. Результаты изучения мутагенного действия радиации на млекопитающих [1377]

- •5.2.1.4. Облучение популяции человека ионизирующей радиацией

- •5.2.1.5. Насколько может увеличиться частота возникновения спонтанных мутаций9

- •Данные о соматических хромосомных мутациях, возникающих под воздействием радиации.

- •5.2.2. Химически индуцированные (мутации)

- •5.2.2.1. Суть проблемы

- •5.2.2.2. Исследовательские стратегии при оценке генетического риска, обусловленного химическими мутагенами

- •5.2.2.3. Каким образом химические мутагены действуют на генетический материал?

- •5.2.2.4. Насколько широким является воздействие агента на человеческую популяцию?

- •5.2.2.5. Какого увеличения частоты спонтанных мутаций, обусловленного химическими мутагенами, следует ожидать?

- •6. Популяционная генетика

- •6.1. Описание популяций

- •6.1.1. Закон Харди—Вайнберга: генные частоты

- •6.1.2. Генетический полиморфизм

- •6.1.3. Наследственные болезни

- •6.2. Систематические изменения генных частот: мутации и отбор

- •6.2.1. Естественный отбор

- •6.2.1.1. Математические модели отбора: дарвиновская приспособленность

- •6.2.1.2. Отбор, приводящий к изменению генных частот в одном направлении

- •6.2.1.3. Отбор, приводящий к генетическому равновесию

- •6.2.1.4. Отбор, приводящий к нестабильному равновесию

- •6.2.1.5. Другие формулы отбора

- •6.2.1.6. Отбор, обусловленный инфекционными болезнями [1831; 211]

- •История некоторых инфекционных заболеваний.

- •6.2.1.7. Естественный отбор и история популяций: НbЕ и β-талассемия 1)

- •6.2.1.8. Отбор по системе групп крови аво и другим полиморфным системам

- •6.3. Отклонение от случайного скрещивания

- •6.3.1. Кровнородственные браки

- •6.3.1.1. Коэффициент инбридинга [103]

- •6.3.1.2. Инбридинг, размер изолята и наследственные заболевания

- •6.3.2. Концепция генетического груза

- •6.3.2.1. Теория

- •6.3.2.2. Практическое применение теории

- •6.3.2.3. Критическая оценка

- •6.3.2.4. Более прямые подходы к оценке числа рецессивных генов на индивид

- •6.3.3. Дифференциация субпопуляций: генетическое расстояние

- •6.3.4. Поток генов

- •6.4. Случайные флуктуации генных частот

- •6.4.1. Генетический дрейф

- •6.4.2. Генетический дрейф в сочетании с мутационным процессом и отбором

- •Оглавление

- •Глава 4 Действие генов 5

- •Глава 5. Мутации 142

- •Глава 6. Популяционная генетика 278

- •Электронное оглавление

- •4. Действие генов 5

- •4.1. Развитие менделевской парадигмы 5

- •4.2. Гены и ферменты 8

- •4.7. Генетика эмбрионального развития 126

- •5. Мутации 142

- •5.1. Спонтанные мутации 142

- •5.2. Мутации, индуцированные облучением и химическими мутагенами 222

- •6. Популяционная генетика 278

- •6.1. Описание популяций 279

- •6.2. Систематические изменения генных частот: мутации и отбор 294

- •6.3. Отклонение от случайного скрещивания 339

- •6.4. Случайные флуктуации генных частот 367

5.2.1.3. Результаты изучения мутагенного действия радиации на млекопитающих [1377]

Основные эффекты, вызванные воздействием радиации на половые клетки млекопитающих. Развитие половых клеток у людей обоего пола описано в разд. 5.1.3. В принципе оно сходно с таковым у всех млекопитающих; небольшие межвидовые различия имеют важное значение для планирования экспериментов по изучению мутагенеза, но здесь рассматриваться не будут. У мышей наблюдались следующие основные эффекты воздействия радиации на развитие половых клеток.

Острое облучение мужских половых клеток 2-4 Гр убивает большинство сперматогониев, в то время как более зрелые половые клетки (сперматоциты и клетки, находящиеся на всех постмейотических стадиях) выживают. Следовательно, в течение первых шести недель после облучения происходит небольшое понижение фертильности. На протяжении этого периода все половые клетки, уже достигшие стадии сперматоцита, превратятся в зрелые сперматозоиды. За ним следует период бесплодия продолжительностью 2—3 месяца в зависимости от дозы радиации. По прошествии этого периода плодовитость восстанавливается. При этом семенные канальцы снова заполняются клетками, популяция которых берет начало от очень небольшого количества сперматогониев А.

Самки даже при низких дозах облучения после короткого лаг-периода становятся навсегда стерильными. При облучении рентгеновскими лучами дозой 5 Гр самки мышей приносят до наступления бесплодия, обусловленного разрушением ооцитов, тричетыре помета. При приближении к овуляции ооциты становятся более устойчивыми, и непосредственно перед овуляцией частота их гибели не отличается от контрольной. Высокая чувствительность ооцитов затрудняет проведение экспериментов по мутагенезу Эти различия в радиационной чувствительности половых клеток у особей разного пола и на разных стадиях развития следует иметь в виду при рассмотрении результатов экспериментов, посвященных изучению мутагенности такого фактора, как радиация.

Хромосомные мутации в мужских и женских половых клетках мышей [1454]. При просмотре митотических пластинок сперматогониев после острого облучения обнаруживается высокая частота хромосомных аберраций (разрывов, фигур воссоединения, дицентрических хромосом). Такие аберрации можно выявить, изучая первые деления мейоза.

Имеются аналогичные экспериментальные данные, полученные на мужчинах [1401] 1). Материал для исследования был взят путем биопсии семенников у девяти мужчин-добровольцев, половые железы которых были облучены высокими дозами рентгеновских лучей (0,78, 2 и 6 Гр). Интервал между облучением и взятием проб изменялся в зависимости от дозы. Для сравнения проводилось облучение сходными дозами и при сопоставимых условиях самцов животных различных других видов (табл. 5.25). Дозы, применявшиеся в этих исследованиях, варьировали от 100 до 600 рад. Наибольшее увеличение выхода реципрокных транслокаций с увеличением дозы радиации было у мармозеток, а второе по величине – у

1) Использование людей для таких экспериментов нам кажется совершенно недопустимым. Исследователи утверждали, что они работали только с теми заключенными-добровольцами, которые не планировали в будущем иметь детей. Однако такие планы могут измениться, и, кроме того, существует возможный риск канцерогенного эффекта этой процедуры.

5. Мутации 235

Таблица 5.25. Сравнение коэффициентов линейной регрессии «b», вычисленных для различных видов млекопитающих при индукции реципрокных транслокаций в сперматогониях |

|

Животное |

b 10 4 ± σ/10–4 |

Макак-резус |

0,86 ± 0,04 |

Мышь (разные линии) |

между |

|

1,29 ± 0,02 |

|

и 2,90 + 0,34 |

Кролик |

1,48 + 0,13 |

Морская свинка |

0,91 ±0,18 |

Мармозетка |

7,44 + 0,95 |

Человек |

3,40 + 0,72 |

Коэффициенты линейной регрессии (b) для всех видов вычисляли с использованием данных, полученных рядом авторов при дозах, дающих наибольший выход транслокаций |

|

людей. В различных работах, выполненных на мышах, а также на кроликах, эффект составлял около половины того, который был обнаружен у людей; в экспериментах на морских свинках и макаках-резусах получены еще более низкие величины. С другой стороны, недавний анализ таких данных привел к до некоторой степени удивительному результату, состоящему в том, что ионизирующая радиация (почти?) не индуцирует робертсоновские транслокации [1453].

Реципрокные транслокации могут быть индуцированы и при облучении самок мышей; в этом случае частота мутаций варьирует в зависимости от условий эксперимента (например, в зависимости от интервала времени между облучением и овуляцией).

Прямое доказательство возникновения индуцированных хромосомных аберраций. Против половых клеток и зигот, содержащих хромосомные аберрации, действует сильный отбор. Так, например, после облучения самок мышей довольно высокими дозами радиации число транслокаций, обнаруженных у потомства F1 оказалось очень небольшим. После облучения такой высокой дозой, как 3 Гр, у 1735 потомков (самок и самцов) было найдено всего восемь транслокаций: около половины того числа, которое появилось после облучения самцов [1377]. Проведено детальное изучение этого отбора в разные периоды развития эмбрионов путем прямого анализа хромосом на ранних эмбриональных стадиях после облучения самок мышей [1597а]. Уменьшение числа зигот с хромосомными аберрациями после обработки ооцитов в течение преовуляторной фазы изучалось на четырех стадиях: второго мейотического деления; бластоцисты; гибели во время эмбрионального периода, обнаруживаемой с помощью теста на доминантные летали; у выживших эмбрионов доля хромосомных аберраций определялась на поздней стадии эмбрионального развития. Около 88% всех мейотических (II) клеток содержали числовые или структурные хромосомные аберрации. К поздней стадии эмбрионального развития все клетки, в которых были обнаружены хромосомные аберрации, элиминировались. В итоге число эмбрионов, несущих аберрацию, оказалось не выше, чем в контроле. Согласно оценке, приведенной в отчете UNSCEAR за 1977 г., до рождения доживает 6% всех плодов с индуцированными хромосомными аберрациями. В упомянутом выше исследовании показано, что это очень приблизительная оценка; на самом деле доля выживающих плодов, вероятно, ниже. То же самое справедливо в случае мутаций, индуцированных сильным химическим мутагеном - цитостатическим медикаментом тренимоном [1386а]. Как уже отмечалось, у людей громадное большинство эмбрионов с хромосомными аберрациями также элиминируется до рождения (разд. 2.2.4). Резонно предположить, что такая ситуация характерна для преобладающего большинства индуцированных аберраций.

Радиационная индукция геномных и хромосомных мутаций, чувствительность определенных клеточных стадий. Используя Х-сцепленные генетические маркеры мыши, можно различать животных с генотипом ХО и XX и выяснять, какое происхождение имеют Х-хромосомы особей ХО - отцовское или материнское. С помощью этого метода было показано, что частота спонтанного возникновения животных с гено-

236 5. Мутации

типом ХО колеблется от 0,1% до 1,7% в зависимости от линии, на которой проводится исследование. Обычно одиночная Х-хромосома имеет материнское происхождение. Отцовская хромосома, очевидно, теряется за то время, которое проходит между оплодотворением и первым делением дробления [1609; 1612; 213].

В течение этого, довольно длительного периода - около 4,5 часов - отцовский и материнский геномы не сливаются друг с другом (разд. 2.1.24); они образуют «пронуклеусы». Именно в это время может произойти утрата отцовской Х-хромосомы. Риск утраты может повышаться при воздействии радиации, особенно если животное облучают в период между оплодотворением и первым делением дробления, т.е. на стадии пронуклеуса. Облучение на этом этапе приводит к появлению животных ХО и не дает генотипов XXY. Следовательно, причиной хромосомного дефекта в данном случае является именно утрата Х-хромосомы, а не нерасхождение хромосом.

Нерасхождение, по-видимому, усиливается при облучении сперматоцитов самцов, главным образом на стадии прелептотены, что было показано при изучении метафаз 2-го деления. Результаты, полученные при облучении ооцитов, пока носят дискуссионный характер.

Потеря Х-хромосомы через короткое время после оплодотворения - в течение первых делений дробления - часто происходит также и у людей. По-видимому, именно она служит наиболее частой причиной образования зигот ХО. С использованием маркеров (групп крови Xg) показано, что в большинстве случаев утрачивается Х-хромосома, полученная от отца. Таким образом, феномен утраты Xхромосомы характерен и для человека, и для мыши. Поэтому можно с уверенностью заключить, что хромосомы в преовуляторном ооците и очень ранней зиготе человека могут теряться, могут индуцироваться нерасхождения и структурные повреждения.

Радиационная индукция генных мутаций в мужском зародышевом пути. Методы исследования хромосом не входили в арсенал радиационной генетики млекопитающих в наиболее плодотворный для нее период 1950-х гг. В то время большинство исследователей было занято изучением индукции генных мутаций. Наиболее широко использовался для этого многолокусный тест на визуально обнаружимые рецессивные мутации. Число тестируемых животных исчислялось несколькими миллионами. Полученные в тот период данные свидетельствовали о заметном превышении уровня индуцированного мутагенеза над уровнем спонтанного мутагенеза у особей обоих полов. Согласно полученным оценкам, частота мутаций у самцов составила около 30 х 10–8, а у самок - 18,5 х 10–8 на рентген и на локус. Частота индуцированных мутаций в значительной степени зависит от условий облучения. Каковы же эти условия?

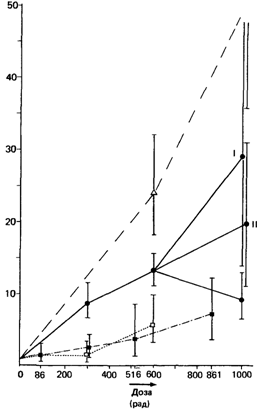

Эффект мощности дозы. В противоположность упомянутым выше данным по дрозофиле доза, полученная однократно (высокая мощность дозы), дает гораздо более сильный эффект, чем та же доза, распределенная в интервале времени (низкая мощность дозы) [1611]. На рис. 5.52 приводятся кривые дозового эффекта, построенные по результатам серии экспериментов, проведенных на самцах мышей, с использованием высоких и низких мощностей дозы. Эффект мощности дозы очевиден из сравнения двух верхних кривых (острое облучение рентгеновскими лучами) с двумя нижними, которые иллюстрируют результаты хронического γ-облучения при крайне низких мощностях дозы. Несмотря на громадное число исследованных животных, 90%-ный доверительный интервал для всех мутационных частот оказался довольно широким. Облучение с высокой мощностью индуцировало примерно в три раза больше мутаций, чем облучение той же дозой при низкой мощности.

Такой эффект мощности дозы был продемонстрирован также и на половых клетках самок; он объясняется особенностями процессов репарации, протекающей более

5. Мутации 237

Рис.

5.52.

Кривые доза-эффект и эффект мощности

дозы после облучения самцов мышей во

время

постстерильной фазы (облучение

сперматогониев). Подсчитывалось число

наблюдаемых мутантов

на 100000 генных локусов. Для всех

экспериментальных

точек показаны границы 90%-ного

доверительного интервала. Три разные

точки для 10 Гр отражают результаты

облучения

единовременной острой дозой (нижняя

точка)

и двух опытов с использованием

фракционированных

доз.

|

|

эффективно, когда повреждающий фактор действует в течение более продолжительного периода времени. Эффект уменьшения в случае единовременного облучения дозой 10 Гр обусловлен предшествующей элиминацией сильно поврежденных клеток. Такие парадоксальные зависимости эффекта от дозы нередко описываются в работах по механизму мутагенеза; мутагенный фактор может повреждать клетку на двух уровнях. Он может оказывать вредное воздействие, нарушая последующие клеточные деления, а может оставить клетку неповрежденной, затронув только генетический материал. Анализируя мутагенную активность на фенотипическом уровне, мы рассматриваем только повреждение генетического материала, неявно предполагая, что выживаемость клетки остается неизменной. Если относительно низкая доза оказывает только мутагенный эффект, а более высокая доза отрицательно сказывается на выживаемости клеток, то в результате мы можем получить парадоксальную зависимость эффекта от дозы.

Другой фактор, влияющий на частоту мутаций - стадия развития половых клеток, на которой происходит облучение. У самок мышей, например, облучение, произведенное более чем за 7 недель до спаривания, не вызывало какого-либо увеличения частоты мутаций. У самцов облучение достаточно зрелых клеток (сперматоцитов) приводило к повышению частоты мутаций.

Ионизирующая радиация индуцирует главным образом структурные повреждения хромосом и лишь относительно небольшое число точковых мутаций [1607; 1608]. Более основательное изучение множества индуцированных мутаций, произошедших в семи локусах

238 5. Мутации

мыши, показало, что эти мутации также чаще всего обусловлены хромосомными аберрациями. Большинство из них представляло собой небольшие делеции.

Помимо рецессивных мутаций, изучались также доминантные мутации, особенно те, которые влияют на скелет или приводят к катарактам хрусталика [212; 1377]. Крайне изменчивая экспрессивность и неполная пенетрантность таких мутантов обсуждались в разд. 3.6.2.5.

Удваивающая доза. При обсуждении проблемы генетического риска, связанного с радиацией, для человека часто рассматривают так называемые удваивающие дозы [1537]. Представление об удвоенной частоте мутаций совершенно произвольно. Оно было выбрано в качестве удобного ориентира при подборе такой дозы радиации, которая при облучении ею человеческой популяции удвоила бы естественную частоту мутаций. В свете упомянутых выше дискуссий очевидно, что никакой единственной удваивающей дозы быть не может. Удваивающая доза будет изменяться с изменением типа мутации, стадии развития половой клетки, на которой проводилось облучение, специфического типа радиации и мощности дозы. Поэтому использование единственной удваивающей дозы для всех типов воздействия облучения на человека лишено смысла. Еще более бессмысленны удваивающие дозы для специфических ситуаций, например удваивающая доза острого облучения или удваивающая доза хронического облучения. Согласно данным, полученным в экспериментах на мышах, удваивающая доза равна 18-52 рэмам в случае острого облучения и ≈ 100 рэмам в случае хронического облучения. Резонно предположить, что удваивающие дозы для людей имеют приблизительно такой же порядок величины, хотя существуют данные, свидетельствующие о большей радиоустойчивости человека (см. разд. 5.2.1.5).

Популяционные эксперименты на мышах и других млекопитающих. Обсуждавшиеся экспериментальные результаты имеют отношение только к первому из пяти вопросов, поставленных в разд. 5.2.1.2: каким образом радиация воздействует на генетический материал? Однако некоторые опыты на животных спланированы с учетом четвертого вопроса: каковы отдаленные последствия увеличения частоты мутаций, вызванные облучением, для популяции?

Некоторые эксперименты с длительным облучением искусственных популяций животных продолжались в течение многих поколений. Дозы радиации имели величину порядка нескольких сот рентгенов на поколение; некоторые дозы применялись при высоких мощностях дозы, а другие - при низких. Общий эффект оказался удивительно слабым: величина помета обычно уменьшалась, число имплантаций мертвых зигот (доминантных деталей) увеличивалось. (В некоторых опытах увеличивалось число бесплодных животных.) Потомство, полученное после продолжавшегося в течение многих поколений облучения предков, по продолжительности жизни в отдельных случаях даже превосходило необлученный контроль [213].

В одном эксперименте с крысами [1579; 1580] изучали поведенческий признак —обучаемость при поиске выхода из лабиринта. Потомки облученных родителей в среднем проявили несколько меньшие «способности», чем контрольные животные.

Результаты этих популяционных экспериментов могут получить оптимистическую и пессимистическую интерпретацию. Оптимист может заключить, что даже длительное облучение очень высокими дозами не вызывает большого числа генетических повреждений. Почти все индуцированные мутации элиминируются во время мейоза или приводят к смерти зигот и эмбрионов на ранних стадиях развития. Однако такие эффекты не должны иметь очень большого значения для популяций человека. Пессимист может возражать против экстраполяции данных, полученных на животных, приносящих более одного детеныша в помете, на людей. Он может доказывать, что случаи смерти эмбрионов и новорожденных, зафиксированные в этих экспериментах, свидетельствуют о том, что облучение человеческих популяций приве-

5. Мутации 239

дет к высокой частоте мертворождений и ранней гибели уродливых детей. В общем такие эксперименты на животных могут быть подвергнуты критике как не позволяющие осуществить корректную экстраполяцию на человека.

Большинство из этих долговременных популяционных исследований на мышах проводилось в конце 1950-х и начале 1960-х гг. Вероятно, очень немногие, если вообще какие-либо работы этого типа заслуживают продолжения, так как их полезность для объяснения ситуации в популяции человека, по-видимому, очень невелика.

Одно исследование было проведено на популяции грызунов, подвергающихся высокому уровню естественного облучения на территории штата Керала в Южной Индии. В среднем, доза γ-облучения составляла 16 мГр в год. Это в 7,5 раза выше уровня радиации на местности, использовавшейся в качестве контроля. Никаких отличий по частоте скелетных аномалий от животных, обитающих в других районах, не обнаружено.

Выводы относительно генетической опасности облучения для человека, вытекающие из результатов, полученных при изучении радиационной генетики мыши. В разд. 5.2.1.2 было сформулировано несколько вопросов, ответить на которые могут помочь радиационно-генетические исследования.

1. Какого типа мутации индуцируются радиацией? Ионизирующая радиация, по-видимому, главным образом индуцирует хромосомные мутации. Имеются также надежные доказательства индукции геномных мутаций, особенно анеуплоидий. Многие из индуцированных мутаций затрагивают только один функциональный ген; пока еще не установлено, сколько из них могут считаться генными мутациями в строгом смысле. Результаты всех этих исследований, вероятно, можно экстраполировать на человека.

2. Где преимущественно индуцируются мутации - в половых клетках или в соматических? Имеются надежные доказательства, что мутации индуцируются во всех облучаемых клетках - и в половых, и в соматических. Можно предполагать, что ответы на эти два вопроса справедливы также и в отношении человека.

3А. На какой стадии развития половых клеток происходит первичное поражение? У самцов поражение может происходить на всех стадиях развития половых клеток, однако мейоз действует как эффективный фильтр, особенно для хромосомных аберраций. На постмейотических стадиях, до и включая стадию оплодотворения, риск поражения, по-видимому, выше, чем для премейотических половых клеток. Экстраполяция этого результата на человека тоже представляется вполне обоснованной. У самок мышей ооциты под действием радиации могут мутировать и потерять хромосомы только в том случае, если облучение производилось в течение последних 7 недель перед овуляцией. Ооциты, находящиеся на стадии диктиотены и не претерпевающие на протяжении многих лет клеточных делений, устойчивы к индукции мутаций. Этот результат, полученный в многолокусных экспериментах на мышах, в значительной степени подтверждается цитогенетическими данными. Оптимист сделал бы вывод, что человеческие ооциты также устойчивы к радиации на протяжении большей части их жизни. Пессимист, с другой стороны, указал бы на возможные видоспецифические отличия. Мы склоняемся к точке зрения оптимиста. Ооциты в интервале от нескольких дней перед овуляцией и до нескольких часов после оплодотворения особенно подвержены риску потери хромосом (главным образом Х-хромосом), индукции структурных аберраций и, возможно, нерасхождений в мейозе. Очевидной контрмерой может служить надежная противорадиационная защита в течение нескольких недель до и после зачатия. Можно ли считать, что оогонии тоже восприимчивы к радиационной индукции мутаций? Исследования показали, что оогонии млекопитающих чувствительны к радиации только в период эмбрионального раз-

240 5. Мутации

вития; поэтому для получения эффекта следует облучать беременных самок, а потом проводить скрещивания с их дочерьми. Данные, имеющиеся на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что в оогониях транслокации индуцируются с частотой, вдвое меньшей, чем в сперматогониях. Тем не менее, прежде чем делать выводы, есть смысл подождать появления новых результатов, так как в экспериментах с химическим мутагеном (алкилирующим соединением тренимоном) обнаружена высокая чувствительность оогониев.

3Б. Передаются ли индуцированные мутации следующему поколению или же они подвергаются элиминации? Имеющаяся по этому вопросу информация касается главным образом хромосомных аберраций. В данном случае мейотическое деление действует как хороший фильтр. Однако многие аберрации проходят через этот фильтр, а другие индуцируются во время и после мейоза у самок. По крайней мере 90% индуцированных аберраций элиминируются в течение эмбрионального развития: более половины из них еще до имплантации в матку, а большинство остальных в короткий период времени после имплантации. Меньшинство, 5% или меньше, выживают, давая потомство с транслокациями или превращаясь в анеуплоидов. Ввиду высокой частоты хромосомных аномалий у спонтанных абортусов человека (разд. 2.2.4) представляется весьма вероятным, что большинство индуцированных хромосомных аберраций у людей должно элиминироваться таким же образом. Точнее, результаты экспериментов свидетельствуют о том, что у человека потеря зигот до имплантации может быть по крайней мере такой же высокой, как и после имплантации. Значительное число индивидов с аберрациями должно выживать, увеличивая число детей с анеуплоидиями и сбалансированными или несбалансированными хромосомными аберрациями.

3В. Какие фенотипические изменения можно ожидать у потомков? Потеря зиготы до имплантации в матку, вероятно, должна проходить большей частью незамеченной, приводя только к небольшой задержке менструации. Потеря зигот после имплантации должна проявляться главным образом в виде спонтанных абортов, причем доли ранних и поздних выкидышей, возможно, близки к соответствующим долям в отсутствие облучения. Анеуплоидии и несбалансированные структурные аномалии должны приводить к возникновению хорошо известных хромосомных синдромов. Фенотипически сбалансированные транслокации у потомства облученных родителей, как правило, не проявляются, однако они должны обусловливать появление несбалансированных зигот в последующих поколениях.

Доминантные генные мутации могут приводить к определенному увеличению частоты хорошо известных доминантных фенотипов. Частота таких признаков в человеческой популяции поддерживается за счет равновесия между мутациями и отбором (разд. 5.1.3.1). Однако данные о скелетных мутантах мыши свидетельствуют, что другие (возможно, встречающиеся гораздо чаще) доминантные мутации могут приводить к менее выраженным и более вариабельным фенотипическим изменениям, таким как небольшие аномалии скелета, соединительной ткани или иных систем органов. При этом наши экстраполяции оказываются гораздо более сомнительными, чем в случае визуально обнаружимых хромосомных аномалий.

4. Если мутации индуцируются в соматических клетках, то какие клетки особенно подвержены воздействию облучения и каковы последствия возникновения мутаций для индивида? В принципе риск мутирования существует для соматических клеток всех типов. Однако особенно высок он для клеток, которые делятся. Эти клетки могут давать начало клонам, имеющим се-

5. Мутации 241

лективное преимущество по сравнению с другими клетками того же типа и в конечном итоге злокачественным новообразованиям. Такие новообразования, вызванные облучением, действительно обнаружены в популяциях человека (см. ниже).

Достижения радиационной генетики мыши полезны для получения оценки риска, которому подвергаются облучаемые люди. Результаты, полученные на мышах, помогли нам составить представление об индукции и передаче геномных и хромосомных мутаций. Что касается генных мутаций, то данные о них не столь основательны, однако в принципе, нам известно, что такие мутации индуцируются радиацией и передаются потомству.

Влияние пренаталъного и постнаталъного мутационного повреждения на человека. Рассматривая влияние мутаций на человеческие популяции, важно проводить различие между пренатальным и постнатальным эффектами. Присутствие мутагенных факторов, приводящих к ранним выкидышам, может даже остаться незамеченным, поскольку проявится только в слабой задержке менструального периода. Их влияние равно нулю. Выкидыши в течение первого триместра, конечно, будут замечены, но окажут относительно слабое влияние. Преждевременные роды во время последнего триместра беременности редки, а мертворождения, хотя и приносят семье горе, однако меньшее, чем различные наследственные болезни у ребенка. Точно так же генетические дефекты, которые сопряжены с относительно ранней смертностью, вызывают меньше моральных, социальных, медицинских и семейных проблем, чем болезни, связанные с длительными страданиями пациента и его семьи. Известно, что большинство мутагенных факторов оказывает также канцерогенное действие, т. е. вызывает образование опухолей.