- •Фогель ф., Мотульски а. Генетика человека: в 3-х т. Т. 2: Пер. С англ. – м.: Мир, 1990. – 378 с.

- •Ф. Фогель, а.Мотульски генетика человека

- •4. Действие генов

- •4.1. Развитие менделевской парадигмы

- •4.2. Гены и ферменты

- •4.2.1. Гипотеза «один ген – один фермент»

- •Модель Бидла и Татума. Статья этих исследователей начиналась так:

- •4.2.2. Гены и ферменты у человека: современный уровень знаний

- •4.2.2.1. Обнаружение и анализ ферментативных нарушений

- •4.2.2.2. Типичные нарушения функций ферментов: ферменты эритроцитов

- •4.2.2.3 Мукополисахаридозы

- •4.2.2.5. Влияние кофакторов на активность ферментов [182]

- •4.2.2.6. Сцепленная с х-хромосомой недостаточность гипоксантин-гуанин—фосфорибозилтрансферазы (30800) [7055]

- •4.2.2.7. Фенилкетонурия: пример успешного лечения метаболического заболевания [182; 203]

- •4.2.2.8. Выявление гетерозигот

- •4.2.2.9. Лечение наследственных метаболических заболеваний [1289; 1057; 1058]

- •4.2.2.10. Необнаруженные дефекты ферментов

- •4.3. Гемоглобин человека [119; 31; 97а]

- •4.3.1. История изучения гемоглобина

- •4.3.2. Генетика гемоглобина

- •4.3.4. Талассемии [31; 972; 138; 1253; 222; 97а]

- •4.3.5. Популяциоииая генетика генов гемоглобина (см. [972], разд. 6.1.2.3)

- •4.3.6. Пренатальная диагностика гемоглобинопатии [966; 2269; 2322; 2361]

- •4.4. Генетика антител и системы антиген/рецептор

- •4.5. Фармакогенетика и экогенетика 4.5.1. Фармакогенетика

- •4.5.2. Экогенетика [143; 969; 1228; 1250]

- •4.6. Механизм аутосомной доминантности

- •4.6.1. Аномальная агрегация субъединиц

- •4.6.2. Аномальные субъединицы нарушают функции мультимерных белков

- •4.6.3. Аномальное ингибирование ферментов по типу обратной связи и структурно аномальные ферменты

- •4.6.4. Мутации рецепторов

- •4.6.5. Наследственные дефекты клеточных мембран

- •4.6.6. Накопление аномальных фибриллярных белков: наследственные амилоидозы (10480 10525) [1102]

- •4.6.7. Доминантно наследуемые опухолевые заболевания

- •4.7. Генетика эмбрионального развития

- •4.7.1. Активность генов в раннем развитии

- •4.7.2. Поздние стадии эмбрионального развития; фенокопии

- •4.7.3. Регуляция активности генов у бактерий и эукариот

- •4.7.4. Соотношения генотипа и фенотипа при хромосомных аберрациях у человека [1176]

- •4.7.4.1. Эффект дозы генов при трисомиях и картирование генов

- •4.7.4.2. Другие биохимические аномалии при хромосомных аберрациях

- •4.7.4.3. Изучение хромосомных аберраций на уровне клеток

- •4.7.5. Определение поля

- •5. Мутации

- •5.1. Спонтанные мутации

- •5.1.1. Генетические изменения, обусловленные мутациями de novo

- •5.1.2. Геномные и хромосомные мутации у человека

- •5.1.2.1. Частота возникновения мутаций (скорость мутирования)

- •5.1.2.2. Нерасхождение хромосом и возраст матери

- •5.1.2.3. У какого пола и в каком из мейотических делений происходит нерасхождение хромосом?

- •5.1.2.4. Нерасхождение, хромосомные варианты и сателлитные ассоциации

- •5.1.3. Генные мутации: анализ на фенотипическом уровне

- •5.1.3.1. Методы оценки частот мутаций

- •5.1.3.2. Результаты оценки частот мутаций

- •5.1.3.3. Частота мутаций и возраст отца

- •5.1.3.4. Возможные различия частот возникновения мутаций у индивидов разного пола

- •182 5. Мутации

- •5.1.3.5. Герминативноклеточные и соматоклеточные мозаики по доминантным и х-сцепленным мутациям

- •5.1.4. Генные мутации: анализ на молекулярном уровне

- •5.1.4.1. Частоты кодонных мутаций

- •5.1.4.2. Проблема оценки общей частоты мутаций на геном и на поколение

- •5.1.4.3. Мутации в гемоглобиновых генах и генетический код

- •5.1.4.4. Мутации у микроорганизмов: их вклад в понимание механизма мутаций у человека

- •5.1.5. Изучение генных мутаций в отдельных клетках

- •5.1.6. Соматические мутации

- •5.1.6.1. Образование мозаиков по геномным мутациям

- •5.1.6.2. Наследственные синдромы с повышенной нестабильностью хромосом [1465; 1464; 1634]

- •5.1.6.3. Молекулярные механизмы хромосомной нестабильности и образование опухоли, обусловленное соматической мутацией

- •5.1.6.4. Другие факты, свидетельствующие о роли соматической мутации в механизме канцерогенеза [1520]

- •5.1.6.5. Онкогены [1686; 1690, 1691, 1696}

- •5.1.6.6. Рак у человека с точки зрения генетики

- •5.1.6.7. Соматические мутации и старение

- •5.2. Мутации, индуцированные облучением и химическими мутагенами

- •5.2.1. Мутации, индуцированные радиацией

- •5.2.1.1. Основные факты и проблемы, поставленные в ходе их анализа

- •5.2.1.2. Проблема оценки генетического риска, обусловленного радиацией и другими мутагенными факторами окружающей среды

- •5.2.1.3. Результаты изучения мутагенного действия радиации на млекопитающих [1377]

- •5.2.1.4. Облучение популяции человека ионизирующей радиацией

- •5.2.1.5. Насколько может увеличиться частота возникновения спонтанных мутаций9

- •Данные о соматических хромосомных мутациях, возникающих под воздействием радиации.

- •5.2.2. Химически индуцированные (мутации)

- •5.2.2.1. Суть проблемы

- •5.2.2.2. Исследовательские стратегии при оценке генетического риска, обусловленного химическими мутагенами

- •5.2.2.3. Каким образом химические мутагены действуют на генетический материал?

- •5.2.2.4. Насколько широким является воздействие агента на человеческую популяцию?

- •5.2.2.5. Какого увеличения частоты спонтанных мутаций, обусловленного химическими мутагенами, следует ожидать?

- •6. Популяционная генетика

- •6.1. Описание популяций

- •6.1.1. Закон Харди—Вайнберга: генные частоты

- •6.1.2. Генетический полиморфизм

- •6.1.3. Наследственные болезни

- •6.2. Систематические изменения генных частот: мутации и отбор

- •6.2.1. Естественный отбор

- •6.2.1.1. Математические модели отбора: дарвиновская приспособленность

- •6.2.1.2. Отбор, приводящий к изменению генных частот в одном направлении

- •6.2.1.3. Отбор, приводящий к генетическому равновесию

- •6.2.1.4. Отбор, приводящий к нестабильному равновесию

- •6.2.1.5. Другие формулы отбора

- •6.2.1.6. Отбор, обусловленный инфекционными болезнями [1831; 211]

- •История некоторых инфекционных заболеваний.

- •6.2.1.7. Естественный отбор и история популяций: НbЕ и β-талассемия 1)

- •6.2.1.8. Отбор по системе групп крови аво и другим полиморфным системам

- •6.3. Отклонение от случайного скрещивания

- •6.3.1. Кровнородственные браки

- •6.3.1.1. Коэффициент инбридинга [103]

- •6.3.1.2. Инбридинг, размер изолята и наследственные заболевания

- •6.3.2. Концепция генетического груза

- •6.3.2.1. Теория

- •6.3.2.2. Практическое применение теории

- •6.3.2.3. Критическая оценка

- •6.3.2.4. Более прямые подходы к оценке числа рецессивных генов на индивид

- •6.3.3. Дифференциация субпопуляций: генетическое расстояние

- •6.3.4. Поток генов

- •6.4. Случайные флуктуации генных частот

- •6.4.1. Генетический дрейф

- •6.4.2. Генетический дрейф в сочетании с мутационным процессом и отбором

- •Оглавление

- •Глава 4 Действие генов 5

- •Глава 5. Мутации 142

- •Глава 6. Популяционная генетика 278

- •Электронное оглавление

- •4. Действие генов 5

- •4.1. Развитие менделевской парадигмы 5

- •4.2. Гены и ферменты 8

- •4.7. Генетика эмбрионального развития 126

- •5. Мутации 142

- •5.1. Спонтанные мутации 142

- •5.2. Мутации, индуцированные облучением и химическими мутагенами 222

- •6. Популяционная генетика 278

- •6.1. Описание популяций 279

- •6.2. Систематические изменения генных частот: мутации и отбор 294

- •6.3. Отклонение от случайного скрещивания 339

- •6.4. Случайные флуктуации генных частот 367

5.1.4.4. Мутации у микроорганизмов: их вклад в понимание механизма мутаций у человека

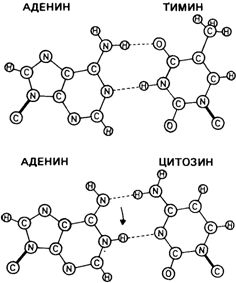

Мутации как ошибки репликации ДНК. Данные, полученные на человеке, свидетельствуют о существовании тесной связи между мутациями и клеточными делениями. Импульсом к изучению этой проблемы послужила гипотеза о механизме возникновения точковых мутаций Уотсона и Крика (рис. 5.26) [1347]. Важную роль в этом сыграли и ранние исследования на микроорганизмах, из которых следовало, что многие спонтанные мутации действительно возникают во время репликации ДНК в результате ошибочной вставки неправильного нуклеотида, приводящей к появлению в будущих клеточных поколениях новой, отличающейся пары оснований. В последние десятилетия получено до удивления мало новых данных о механизмах возникновения спонтанных мутаций, что очень сильно контрастирует с громадным объемом имеющихся в настоящее

192 5. Мутации

|

Рис. 5.26. Механизм возникновения точковой мутации в результате замены основания (в соответствие с моделью Уотсона -Крика). Предполагается, что любое основание на короткое время может принимать редкую таутомерную конфигурацию и образовывать пару не со своим обычным партнером, а с другим основанием, например аденин может спариться не с тимином, а с цитозином. Ко времени следующего репликационного цикла оба основания примут свои наиболее вероятные конфигурации и образуют пары со своими обычными партнерами. Следовательно, две молекулы следующего поколения будут отличаться от своих предшественников, т. е. произошла точковая мутация [1347]. |

время материалов о механизмах индуцированного мутагенеза.

Учитывая важность спонтанных мутаций для эволюции (разд. 7.2.3) и для любых прогнозов биологического будущего человеческого вида, трудно понять, почему этих данных так мало. Наиболее очевидное объяснение состоит в том, что эволюционисты-теоретики обычно не принимают участия в планировании экспериментов по генетике микроорганизмов. Кроме того, изучение спонтанных мутаций в большинстве случаев отнимает намного больше времени, чем эксперименты по индуцированному мутагенезу. Тем не менее коекакими данными такого рода мы располагаем. Как и предполагалось, аминокислотные замены, возникшие в результате спонтанной точковой мутации в локусе триптофансинтетазы А Е. coli, обусловлены замещением одного основания точно так же, как и точковые мутации гемоглобина [1703].

Детальному анализу подверглись мутации в области rII бактериофага Т4 [53]. Преобладающее большинство из них связано с репликацией и представляет собой сдвиги рамок считывания. Особенно часто такие мутации возникают в двух горячих точках. Если исключить из рассмотрения мутации, происходящие в них, отношение частот сдвигов рамок считывания к одиночным нуклеотидным заменам снижается с 3,3 до 1,6. Данные, свидетельствующие о том, что и у бактерий мутации зависят от репликации, представлены в работе Кондо [1524].

Таким образом, у микроорганизмов многие мутации, вероятно даже подавляющее большинство, связаны с репликацией. Часть из них вызвана заменой одного основания, в других случаях мутации – результат сдвига рамки считывания. Это означает, что объяснение эффекта отцовского возраста и различий по полу (разд. 5.1.3) ошибочным спариванием оснований в процессе репликации хотя и может быть правильным во многих случаях, не обязательно должно касаться всех мутаций.

В течение долгого времени возможность возникновения каких-либо репликационнонезависимых спонтанных мутаций казалась сомнительной. Было известно о накоплении мутаций в неделящихся гаметах Drosophila, в спорах Neurospora и у E. coli в стационарной фазе. Однако в этих случаях мог иметь место репаративный синтез ДНК. Определенный ответ в конце концов был получен в исследованиях на бактериофаге Т4 [53]. В свободных фаговых частицах не происходит ни репарации, ни репликации, однако было обнаружено, что в определенных rII-мутантах с течением времени имеет место линейное накопление реверсий. Однако их частота была низкой по сравнению с частотой при репликации. В случае репликационно-независимых мутаций сдвиги рамок считывания были редки, а трансверсии происходили чаще, чем в случае репликационно-зависимых мутаций.

5 Мутации 193

Гены-мутаторы. В 1937 г. Демерец [1435] описал «нестабильные» гены в определенных линиях Drosophila melanogaster. С тех пор стали известны многочисленные примеры генетически детерминированных, необычайно высоких мутационных частот как у эукариот, так и у прокариот. Причины этой повышенной мутабильности часто можно связать с «геном-мутатором». Анализ влияния таких генов дал ценную информацию о взаимодействии различных факторов (полимераз, ферментов репарации и т.д) [53; 1439; 1558], участвующих в мутационном процессе. В случае точковых мутаций в половых клетках нет никаких данных, свидетельствующих о том, что такие гены-мутаторы действительно существуют. Было бы интересно провести тщательный поиск крайне редких человеческих семей с двумя мутациями. Однако при анализе мутаций в отдельных клетках гены-мутаторы были идентифицированы (см. ниже).

Происходят ли мутационно-подобные события под влиянием вирусов и транспозонов? До сих пор спонтанные мутации рассматривались в свете классических концепций (замена основания, делеция, рекомбинация). Однако при обсуждении новых результатов, касающихся структуры хромосом и ДНК у человеческих индивидов (разд. 2.3), мы упоминали также о транспозонах или «прыгающих генах». Фенотипически их проявления неотличимы от эффектов классических мутаций. Мы не знаем, играют ли транспозоны какую-либо роль при возникновении и передаче мутаций в половых клетках человека. Однако, поскольку они обнаружены не только у прокариот [520], но также и у некоторых эукариот (см. разд. 2.3.4), их присутствие у человека представляется вполне вероятным.

Латентные вирусы могут передаваться вертикально от поколения к поколению, не оказывая какого-либо вредного действия. Вместе с тем они могут влиять на физиологию своих хозяев Все клубни картофеля сорта Кинг Эдуард несут вирус морщинистой курчавости листьев, не проявляя при этом симптомов заболевания, однако растения, не содержащие вируса, отличаются по внешнему виду от растений обычных линий и дают более высокий урожай. В системах in vitro было показано, что некоторые патогенные вирусы, например вирус немецкой кори, индуцируют хромосомные аберрации у человека [1386, 1479] Такие аберрации можно также индуцировать в хромосомах клеток зародышевого пути (в 1-м мейотическом делении) самца мыши [1655]. Еще в 1963 г. Тейлор [1654] обнаружил, что фаг Mu E. coli индуцирует множество генных мутаций в различных сайтах. Впоследствии этот фаг был назван транспозоноподобным. Как выяснилось, многие спонтанные фаговые мутации имеют транспозонную природу. В последующем было обнаружено, что вирусы животных, например SV40 и вирус полиомы, способны индуцировать генные мутации в клетках млекопитающих (в клеточных линиях китайских хомячков и мышей) [1463]. Как уже отмечалось (разд. 5.1.3.3), частоты многих доминантных мутаций заметно растут с увеличением возраста отцов. Но в некоторых случаях эффект отцовского возраста настолько слабый, что невозможно решить, обусловлен ли он действительно возрастом отцов, матерей или и тех и других. Соответствующий пример приведен на рис. 5.19, где показано увеличение частоты ретинобластомы. К доминантным заболеваниям, проявившим лишь небольшое увеличение частоты, относятся нейрофиброматоз, туберозный склероз и полипоз кишечника. Все эти заболевания - опухолевые. Вирусная индукция опухолей в соматических тканях и роль онкогенов будут рассматриваться в разд. 5.1.6 5. Здесь выскажем только предположение, что в случае перечисленных выше болезней именно мобильные элементы или вирусы могут вызывать в клетках мутационноподобные события.