- •Фогель ф., Мотульски а. Генетика человека: в 3-х т. Т. 2: Пер. С англ. – м.: Мир, 1990. – 378 с.

- •Ф. Фогель, а.Мотульски генетика человека

- •4. Действие генов

- •4.1. Развитие менделевской парадигмы

- •4.2. Гены и ферменты

- •4.2.1. Гипотеза «один ген – один фермент»

- •Модель Бидла и Татума. Статья этих исследователей начиналась так:

- •4.2.2. Гены и ферменты у человека: современный уровень знаний

- •4.2.2.1. Обнаружение и анализ ферментативных нарушений

- •4.2.2.2. Типичные нарушения функций ферментов: ферменты эритроцитов

- •4.2.2.3 Мукополисахаридозы

- •4.2.2.5. Влияние кофакторов на активность ферментов [182]

- •4.2.2.6. Сцепленная с х-хромосомой недостаточность гипоксантин-гуанин—фосфорибозилтрансферазы (30800) [7055]

- •4.2.2.7. Фенилкетонурия: пример успешного лечения метаболического заболевания [182; 203]

- •4.2.2.8. Выявление гетерозигот

- •4.2.2.9. Лечение наследственных метаболических заболеваний [1289; 1057; 1058]

- •4.2.2.10. Необнаруженные дефекты ферментов

- •4.3. Гемоглобин человека [119; 31; 97а]

- •4.3.1. История изучения гемоглобина

- •4.3.2. Генетика гемоглобина

- •4.3.4. Талассемии [31; 972; 138; 1253; 222; 97а]

- •4.3.5. Популяциоииая генетика генов гемоглобина (см. [972], разд. 6.1.2.3)

- •4.3.6. Пренатальная диагностика гемоглобинопатии [966; 2269; 2322; 2361]

- •4.4. Генетика антител и системы антиген/рецептор

- •4.5. Фармакогенетика и экогенетика 4.5.1. Фармакогенетика

- •4.5.2. Экогенетика [143; 969; 1228; 1250]

- •4.6. Механизм аутосомной доминантности

- •4.6.1. Аномальная агрегация субъединиц

- •4.6.2. Аномальные субъединицы нарушают функции мультимерных белков

- •4.6.3. Аномальное ингибирование ферментов по типу обратной связи и структурно аномальные ферменты

- •4.6.4. Мутации рецепторов

- •4.6.5. Наследственные дефекты клеточных мембран

- •4.6.6. Накопление аномальных фибриллярных белков: наследственные амилоидозы (10480 10525) [1102]

- •4.6.7. Доминантно наследуемые опухолевые заболевания

- •4.7. Генетика эмбрионального развития

- •4.7.1. Активность генов в раннем развитии

- •4.7.2. Поздние стадии эмбрионального развития; фенокопии

- •4.7.3. Регуляция активности генов у бактерий и эукариот

- •4.7.4. Соотношения генотипа и фенотипа при хромосомных аберрациях у человека [1176]

- •4.7.4.1. Эффект дозы генов при трисомиях и картирование генов

- •4.7.4.2. Другие биохимические аномалии при хромосомных аберрациях

- •4.7.4.3. Изучение хромосомных аберраций на уровне клеток

- •4.7.5. Определение поля

- •5. Мутации

- •5.1. Спонтанные мутации

- •5.1.1. Генетические изменения, обусловленные мутациями de novo

- •5.1.2. Геномные и хромосомные мутации у человека

- •5.1.2.1. Частота возникновения мутаций (скорость мутирования)

- •5.1.2.2. Нерасхождение хромосом и возраст матери

- •5.1.2.3. У какого пола и в каком из мейотических делений происходит нерасхождение хромосом?

- •5.1.2.4. Нерасхождение, хромосомные варианты и сателлитные ассоциации

- •5.1.3. Генные мутации: анализ на фенотипическом уровне

- •5.1.3.1. Методы оценки частот мутаций

- •5.1.3.2. Результаты оценки частот мутаций

- •5.1.3.3. Частота мутаций и возраст отца

- •5.1.3.4. Возможные различия частот возникновения мутаций у индивидов разного пола

- •182 5. Мутации

- •5.1.3.5. Герминативноклеточные и соматоклеточные мозаики по доминантным и х-сцепленным мутациям

- •5.1.4. Генные мутации: анализ на молекулярном уровне

- •5.1.4.1. Частоты кодонных мутаций

- •5.1.4.2. Проблема оценки общей частоты мутаций на геном и на поколение

- •5.1.4.3. Мутации в гемоглобиновых генах и генетический код

- •5.1.4.4. Мутации у микроорганизмов: их вклад в понимание механизма мутаций у человека

- •5.1.5. Изучение генных мутаций в отдельных клетках

- •5.1.6. Соматические мутации

- •5.1.6.1. Образование мозаиков по геномным мутациям

- •5.1.6.2. Наследственные синдромы с повышенной нестабильностью хромосом [1465; 1464; 1634]

- •5.1.6.3. Молекулярные механизмы хромосомной нестабильности и образование опухоли, обусловленное соматической мутацией

- •5.1.6.4. Другие факты, свидетельствующие о роли соматической мутации в механизме канцерогенеза [1520]

- •5.1.6.5. Онкогены [1686; 1690, 1691, 1696}

- •5.1.6.6. Рак у человека с точки зрения генетики

- •5.1.6.7. Соматические мутации и старение

- •5.2. Мутации, индуцированные облучением и химическими мутагенами

- •5.2.1. Мутации, индуцированные радиацией

- •5.2.1.1. Основные факты и проблемы, поставленные в ходе их анализа

- •5.2.1.2. Проблема оценки генетического риска, обусловленного радиацией и другими мутагенными факторами окружающей среды

- •5.2.1.3. Результаты изучения мутагенного действия радиации на млекопитающих [1377]

- •5.2.1.4. Облучение популяции человека ионизирующей радиацией

- •5.2.1.5. Насколько может увеличиться частота возникновения спонтанных мутаций9

- •Данные о соматических хромосомных мутациях, возникающих под воздействием радиации.

- •5.2.2. Химически индуцированные (мутации)

- •5.2.2.1. Суть проблемы

- •5.2.2.2. Исследовательские стратегии при оценке генетического риска, обусловленного химическими мутагенами

- •5.2.2.3. Каким образом химические мутагены действуют на генетический материал?

- •5.2.2.4. Насколько широким является воздействие агента на человеческую популяцию?

- •5.2.2.5. Какого увеличения частоты спонтанных мутаций, обусловленного химическими мутагенами, следует ожидать?

- •6. Популяционная генетика

- •6.1. Описание популяций

- •6.1.1. Закон Харди—Вайнберга: генные частоты

- •6.1.2. Генетический полиморфизм

- •6.1.3. Наследственные болезни

- •6.2. Систематические изменения генных частот: мутации и отбор

- •6.2.1. Естественный отбор

- •6.2.1.1. Математические модели отбора: дарвиновская приспособленность

- •6.2.1.2. Отбор, приводящий к изменению генных частот в одном направлении

- •6.2.1.3. Отбор, приводящий к генетическому равновесию

- •6.2.1.4. Отбор, приводящий к нестабильному равновесию

- •6.2.1.5. Другие формулы отбора

- •6.2.1.6. Отбор, обусловленный инфекционными болезнями [1831; 211]

- •История некоторых инфекционных заболеваний.

- •6.2.1.7. Естественный отбор и история популяций: НbЕ и β-талассемия 1)

- •6.2.1.8. Отбор по системе групп крови аво и другим полиморфным системам

- •6.3. Отклонение от случайного скрещивания

- •6.3.1. Кровнородственные браки

- •6.3.1.1. Коэффициент инбридинга [103]

- •6.3.1.2. Инбридинг, размер изолята и наследственные заболевания

- •6.3.2. Концепция генетического груза

- •6.3.2.1. Теория

- •6.3.2.2. Практическое применение теории

- •6.3.2.3. Критическая оценка

- •6.3.2.4. Более прямые подходы к оценке числа рецессивных генов на индивид

- •6.3.3. Дифференциация субпопуляций: генетическое расстояние

- •6.3.4. Поток генов

- •6.4. Случайные флуктуации генных частот

- •6.4.1. Генетический дрейф

- •6.4.2. Генетический дрейф в сочетании с мутационным процессом и отбором

- •Оглавление

- •Глава 4 Действие генов 5

- •Глава 5. Мутации 142

- •Глава 6. Популяционная генетика 278

- •Электронное оглавление

- •4. Действие генов 5

- •4.1. Развитие менделевской парадигмы 5

- •4.2. Гены и ферменты 8

- •4.7. Генетика эмбрионального развития 126

- •5. Мутации 142

- •5.1. Спонтанные мутации 142

- •5.2. Мутации, индуцированные облучением и химическими мутагенами 222

- •6. Популяционная генетика 278

- •6.1. Описание популяций 279

- •6.2. Систематические изменения генных частот: мутации и отбор 294

- •6.3. Отклонение от случайного скрещивания 339

- •6.4. Случайные флуктуации генных частот 367

5.1.3.5. Герминативноклеточные и соматоклеточные мозаики по доминантным и х-сцепленным мутациям

Анализ родословных. Если мутация происходит во время раннего развития половых клеток, возможно образование герминативных мозаиков, у которых более или менее значительная часть клеток одной из гонад несет эту мутацию. Такая ситуация хорошо известна из работ по изучению мутагенеза у Drosophila melanogaster; кроме того, у мыши описан «кластер» клеток, возникший в результате мутации на ранних стадиях развития ооцита (см. табл. 5.15). Вероятность обнаружения таких кластеров у людей очень мала; их можно выявить только в том случае, если мутация имеется в клетках, составляющих большую часть гонады.

|

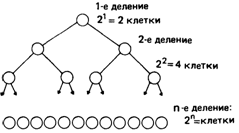

Рис. 5.21. Зависимость числа мутантных половых клеток от стадии развития, во время которой произошла мутация. |

Чем раньше в процессе развития возникает мутация, тем больше мутантная часть гонады. Доля мутантных половых клеток равна 1, если уже первая клетка оказывается носителем мутации; она составляет 1/2, если мутация произошла при первом делении стволовой клетки, и (1/2)2, если мутация возникла во время второго деления; в общем случае, если мутация произошла в n-м делении, она равна (1/2)n (рис. 5.21). Если общее число клеточных делений по порядку величины совпадает с полученной выше оценкой (разд. 5.1.3.3; рис. 5.15 и 5.16), а вероятность мутации одинакова для всех клеточных делений, то доля мутаций de novo, образующих кластеры, выявляемые при герминативном мозаицизме, будет хотя и небольшой, но все же ощутимой. Если мутация доминантна, можно ожидать появления немногочисленных семей, в которых оба родителя нормальны и в то же время имеется более одного ребенка с мутантным фенотипом.

Описано несколько редких родословных, в которых, вероятно, возникли такие кластеры, в частности одна большая родословная с аниридией [1596] и семья, где есть больные с расщепленной кистью и стопой [1542]. Во всех подобных случаях очень трудно исключить более тривиальную альтернативу, а именно неполную пенетрантность у одного из родителей.

Соматическая мозаичностъ в случае доминантных мутаций. Мозаичность, возникшая в результате мутации, бывает не только в герминативной, но и в соматической ткани. Последняя может быть мозаична не

184 5. Мутации

только по числу хромосом, о чем говорится в разд. 5.1.6, но и по генным мутациям. Однако характер фенотипического проявления генных мутаций сильно затрудняет обнаружение такого мозаицизма. Тем не менее по крайней мере один такой факт нам известен. В ходе изучения нейрофиброматоза [1426] обнаружено четыре индивида, имеющих нейрофиброму, ограниченную какой-либо одной частью тела, например конечностями, крестцовым отделом или спиной. В семейных историях этих четырех индивидов подобных больных не было. Они произвели в общей сложности шесть детей, ни один из которых, по имеющимся сведениям, не страдал данной болезнью. Следовательно, у этих четырех индивидов возникли соматические мутации, оказавшие влияние на относительно ранние стадии развития.

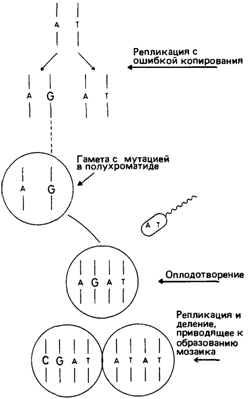

Мутации в полухроматидах? Недавно Гартлер и Франке (1975) [676] выдвинули гипотезу о существовании специального механизма образования мозаиков по точковым мутациям, связанного с мутациями в полухроматидах (рис. 5.22). Как отмечалось выше, многие мутации, по-видимому, возникли вследствие ошибок копирования при репликации ДНК. Если такая ошибка копирования происходит в последнем перед образованием половой клетки цикле репликации ДНК, возникшая половая клетка будет содержать неспаренную пару оснований, например AG вместо AT (рис. 5.22). В первом делении дробления А образует пару с Т, a G – c С. Следовательно, один из продуктов этого деления будет, как и прежде, содержать пару оснований AT; другая же клетка получит новую пару оснований GC и будет мутантной.

Примером таких мозаиков могут служить больные пигментным дерматозом. Как мы уже говорили, это заболевание, вероятно, обусловлено доминантным геном, сцепленным с Х-хромосомой и летальным у гемизиготных мужчин. Всего было описано 593 случая этой болезни у женщин и шесть у мужчин, имевших нормальные кариотипы XY. Распределение пораженных участков кожи было сходным у индивидов обоего пола и напоминало мо-

|

Рис. 5.22. Возникновение мутации в полухроматиде: замена основания в одной полухроматиде, происходящая во время последнего перед мейозом цикла репликации ДНК. В первом делении дробления мутантная полухроматида дает начало клону клеток, имеющих генную мутацию; нормальная полухроматида приводит к образованию клона нормальных клеток. Данный индивид будет мозаиком с соотношением нормальной и мутантной ткани 1:1. |

заичный рисунок на шкурках мышей, хомячков и кошек, гетерозиготных по некоторым Х-сцепленным генам.

Кроме того, случаи заболевания мужчин носили спорадический характер. Тот факт, что больные мужчины обнаруживают большое фенотипическое сходство с женщинами-мозаиками, мозаицизм которых обусловлен эффектом Лайон (см. разд. 2.2.3.3), делает вероятным предположение, что эти мужчины также являются мозаиками и что соответствующая мутация произошла на ранней стадии эмбрионального

5. Мутации 185

развития. Подобные случаи хорошо объясняются гипотезой о мутациях в полухроматидах [760].