- •Раздел 6. Вопросы к курсу

- •История развития и классификация информационных сетей

- •2. Виды и основные характеристики информационных сетей

- •3. Интернет - возникновение, история и развитие

- •5) Виды доступа в Internet

- •6. Назначение и характеристики основных служб Internet

- •3.3. Telnet — протокол удалённого доступа

- •3.4. Служба «Электронная почта»

- •Основные принципы работы с электронной почтой

- •10. Назначение и область использования языка html. Структура документа html

- •11. Назначение web серверов. Статичные и динамические web-документы

- •12. Поисковые системы: характеристики и отличия

- •20Серверосторонние стратегии Web-гис-серверов

- •Вопрос 29. Регламентирование деятельности в области телекоммуникаций и Internet в зарубежных и Российских законодательствах Россия

- •Глава I. Общие положения

- •Глава II. Условия использования электронной

- •Формы интернет-цензуры

- •[Править]Способы преодоления цензуры

- •[Править]Веб-прокси

- •[Править]Прокси-сервер

- •[Править]Анонимные сети

- •[Править]Онлайн-переводчики

- •[Править]rss-агрегаторы

- •[Править]Электронная почта

- •[Править]Туннелирование трафика

- •[Править]Виртуальные частные сети (vpn)

- •39. Доступ к данным дистанционного зондирования в Internet

[Править]Онлайн-переводчики

Современные онлайн-переводчики, такие как Google Translate позволяют переводить содержимое веб-страниц по указанному веб-адресу. Так как указываемый веб-адрес для перевода загружается на веб-сервер переводчика, пользователь может получить содержимое заблокированной внутри его сети веб-страницы. Для использования этого метода необходим доступ к страницам онлайн-переводчика. Ограничением является невозможность авторизации на удаленном веб-сервере. Данный метод подходит только для получения заблокированной текстовой информации.

[Править]rss-агрегаторы

См. также: RSS-агрегатор

Ещё одним способом получения заблокированной текстовой информации являются RSS-агрегаторы. Почти все основные СМИ транслируют RSS-ленты новостей, которые могут быть загружены в онлайновый RSS-агрегатор (см. Список RSS-агрегаторов). Так как веб-агрегатор загружает указанные ленты новостей к себе на сервер перед тем, как их отобразить пользователю, для получения заблокированных СМИ необходимо иметь доступ к этому веб-агрегатору и знать сетевой адрес новостной ленты.

[Править]Электронная почта

См. также: Фильтрация электронной почты

Одним из старейших способов получения содержимого веб-страниц является интернет-шлюзы — «интернет на почту». Для получения содержимого какой-либо заблокированной страницы необходимо отправить её веб-адрес на адрес электронной почты такого шлюза. В ответ на указанный обратный адрес придет письмо, содержащее указанную веб-страницу. Для использования данного сервиса необходим лишь доступ к электронной почте. Примеры таких служб: Web4W3, ERC Web-to-Email и www4mail

Основная статья: Ремейлер

Ещё одним известным способом тайной электронной переписки является использование анонимных ремейлеров.

По сообщению электронного издания Reuters, правительство США тестирует и планирует внедрять технологию «Feed Over Email» (FOE), которая будет использоваться для доставки веб-контента через электронную почту в страны, где применяется «жесткая» интернет-цензура. К таким странам были отнесены: Китай, Иран, Мьянма, Таджикистан, Узбекистан иВьетнам.[7]

[Править]Туннелирование трафика

В основе метода является построение туннеля (обычно шифрованного) между двумя сетями, двумя компьютерами или компьютером и сетью. Туннелирование обычно происходит на 2-4 уровнях TCP/IP. Туннелирование на третьем или втором уровне обычно называют VPN, на 4ом — «проброс портов» (обычно осуществляется с использованием SSH).

[Править]Виртуальные частные сети (vpn)

Основная статья: VPN

VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — это логическая сеть, которая создается поверх какой-либо другой сети, включая Интернет. VPN обеспечивает защищенныйтуннель, который устанавливается между компьютером пользователя и специальным сервером. При работе с VPN весь трафик передается в виде зашифрованных GRE пакетов как от пользователя к серверу, так и обратно. Сервер выступает в роли прозрачного прокси для всех интернет-протоколов. Таким образом, на смену IP-адреса, выданного провайдером, придет адрес используемого VPN-сервиса. VPN выгодно отличается от других способов достижения анонимности наличием полного шифрования от клиента до сервера, ведь при использовании прокси-серверов или SOCKS, пользователь не застрахован от перехвата пакетов по пути от своего провайдера до сервера, которому доверена анонимность, посколькузапросы, E-Mail и сообщения Instant messaging идут в незашифрованном виде и все его действия могут быть занесены в логи локальной сети или провайдера. Недостатками VPNявляются задержка на первом хопе, равная задержке между компьютером пользователя и VPN-сервером, а также понижение скорости за счёт инкапсуляции и избыточного кодирования. Кроме того, алгоритм шифрования VPN может потребовать апгрейда ОС, многие из которых поддерживают по умолчанию лишь 40 и 56-битное шифрование, которое не может считаться надежным. Примерами анонимных VPN-сервисов могут служить IPREDator (англ.), Anonymizer (англ.), LogMeIn (англ.), Relakks, CyberGhost, Ivacy, а такжеHamachi,[8] Hotspot Shield и специальные решения OpenVPN.

В настоящее время данный метод неприменим в сетях некоторых Интернет-провайдеров. В частности, в связи с исчерпанием пространства глобально маршрутизируемых адресов IPv4компания МГТС 7 декабря 2012 года переместила часть абонентов за NAT, не пропускающий пакеты протокола GRE, что не позволяет подключиться к VPN-сервисам.[9]

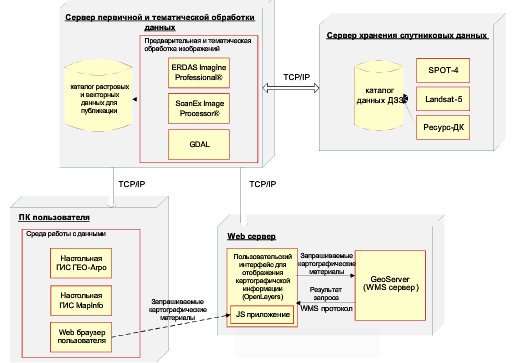

31. Публикация картографического материала в Internet

Использование инструментов описанного программного обеспечения позволяет подготовить изображения к публикации. Технология публикации картографической информации для конечного потребителя представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Технология публикации картографической информации

Процесс публикации данных происходит следующим образом. На сервере хранения спутниковых данных организован единый каталог данных ДЗЗ, который содержит данные SPOT-4, Landsat-5, Ресурс-ДК и другие данные. Данные, требуемые к публикации, выбираются из каталога посредством поискового запроса в web-интерфейсе региональной системы ДЗЗ и скачиваются через FTP-соединение.

Полученные данные попадают на сервер первичной и тематической обработки, где установлены программные пакеты для работы с космическими изображениями. На этом этапе изображения проходят анализ и предобработку и попадают в каталог растровых и векторных данных для публикации. Каталог хранит наборы файлов картографических данных, готовых к публикации в Сети и настольных ГИС пакетах. К хранимым данным относятся мозаики карт-подложек, метаинформация, векторные слои (залежные земли, поля, леса, дороги, населенные пункты и пр.) и необходимая служебная информация.

Подготовленные данные загружаются на Web-сервер, на котором установлен GeoServer и располагается интерфейс пользователя, основанный на технологии OpenLayers. OpenLayers представляет собой OpenSource библиотеку, написанную на JavaScript, предназначенную для создания карт на основе программного интерфейса (API), подобного GoogleMap API или MSN Virtual Earth API. Библиотека включает в себя компоненты из JavaScript-библиотек Rico и Prototype JavaScript Framework.

OpenLayers позволяет очень быстро и легко создать web-интерфейс для отображения картографических материалов, представленных в различных форматах и расположенных на различных серверах. Благодаря OpenLayers разработчик имеет возможность работать с картами, включая слои, предоставляемые WMS (и WFS) серверами, такими как Geoserver или Mapserver. Библиотека является разработкой с открытым исходным кодом.

JavaScript компонент интерфейса пользователя принимает запросы пользователя на получение требуемых картографических материалов и передает их на GeoServer.

GeoServer является картографическим сервером с открытым исходным кодом, который, среди многих прочих возможностей, реализует следующие спецификации OGS: WMS, WFS, WCS. GeoServer реализует спецификацию WFS-T (WFS-Transaction). Это означает, что используя GeoServer, можно не только получать данные для построения на их основе собственных карт, но также редактировать полученные данные с последующим автоматическим обновлением исходной информации на сервере. Среди поддерживаемых форматов значатся: JPEG, PNG, SVG, KML/KMZ, GML, PDF, ESRI Shapefile и другие.

Другой особенностью GeoServer является поставляемая с GeoServer визуальная система управления файлами настроек и описания данных для проектов GeoServer. Эта система реализована в виде веб-интерфейса и предоставляет возможность интерактивного создания и изменения разрабатываемого картографического ресурса.

Основу GeoServer составляет CGI-программа, хранящаяся в каталоге web-сервера Apache или любого другого, которая принимает от пользователя параметры (файл описания карты, слои карты, размеры текущей карты и т.п.), указанные в адресной строке браузера, после чего отображает требуемую карту пользователю. Обычно это происходит так: получив от пользователя запрос, GeoServer генерирует растровый файл и встраивает его в html-документ, отсылаемый пользователю. То, какие слои будут участвовать при генерации файла, как именно они будут отображаться, будут ли подписаны объекты на карте, а также многое другое указывается в параметрах адресной строки, которая передается на GeoServer.

Данные, запрашиваемые пользователем, передаются по сети Интернет по стандарту WMS протокола.

WMS (или Web Map Server – Сервер картографической информации) – протокол для выдачи географически привязанных изображений через Интернет. Помимо просто отображения информации с помощью браузера, также позволяет пользователю использовать свои данные в ПО ГИС, в пользовательской ГИС, таким образом, могут быть загружены данные из нескольких WMS, дополнительно к ним могут быть добавлены данные самого пользователя. Как уже было сказано, GeoServer поддерживает спецификацию WMS.

На рисунке 14 отображен результат запроса пользователя на получение карты Манского муниципального района, содержащей векторную информацию.

Рисунок 14 – Карта Манского муниципального района Красноярского края

Резюме

Осуществлять работу с картографическими данными возможно не только через Интернет, но и через настольные пользовательские ГИС пакеты (ГЕО-Агро, MapInfo), которые также поддерживают стандарт WMS и позволяют создавать различные карты, проводить анализ целевых объектов, изучать динамику изменения объектов, заниматься планированием и т.д.

Описанные средства получения, подготовки и публикации картографических материалов составляют единую технологию, ориентированную на предоставление качественных результатов, способных организовать и упростить работу как сельскохозяйственных предприятий, так и любых других структур, ориентирующих свою деятельность на контроль и управление какими-либо пространственными объектами. Данная технология позволяет создавать высококачественные картографические материалы для использования в геоинформационных системах.

32. Национальные геопорталы: виды и функции

Слово «геопортал» образовано путем слияния морфемы «гео» со словом «портал». Под порталом (от английского portal — главный вход, ворота), информационным порталом, Интернет-порталом или Web-порталом в терминологии интернетики понимается исходная точка выполнения тематического поиска в распределенной сети, сервер, предоставляющий прямой доступ пользователям к некоторому множеству серверов, включая установленные на них информационные ресурсы, а также Web-приложения, которые реализуют Web-сервисы, соответствующие назначению портала. В терминологии ГИС и ИПД геопортал можно определить как средство доступа к распределенным сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов, которые могут быть найдены на геопортале, как исходной точке входа в сеть серверов [5]. По территориальному охвату и предметной области геопорталы классифицируются аналогично схеме классификации ИПД:

по уровню, который они занимают в вертикали управления, деля их на

межнациональные,

национальные,

региональные

локальные (обычно муниципальные).

Вне этой вертикали существуют корпоративные, ведомственные, отраслевые и специализированные тематические ИПД.

по балансу основных функций среди них выделяют

поисковые,

визуализационные

гибридные визуализационно-поисковые.

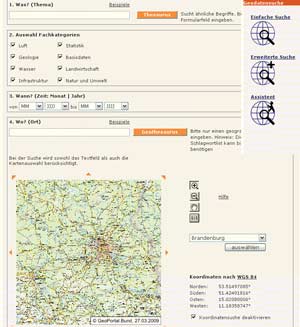

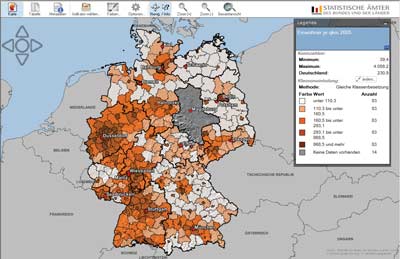

Фундамент геопорталов составляют его функциональные возможности. За основу их перечня может быть взята IV глава Директивы INSPIRE [13, 14], где сетевые сервисы (или Web-службы) для наборов пространственных данных и связанных с ними услуг объединены в пять групп: — поисковые сервисы, позволяющие искать наборы пространственных данных и геосервисы на основе соответствующих метаданных и отображать содержание метаданных; — сервисы визуализации, предоставляющие, как минимум, возможности просмотра данных, навигации по изображениям, их скроллинга, масштабирования и графического оверлея данных, а также отображения легенд карт и соответствующей информации, содержащейся в метаданных; — сервисы для скачивания информации, позволяющие копировать наборы пространственных данных или их фрагменты и, по возможности, обеспечивающие прямой доступ к данным; — сервисы преобразования данных, дающие возможность трансформировать наборы пространственных данных с целью обеспечения их интероперабельности; — сервисы для вызова других (удаленных) сервисов. Все перечисленные сервисы должны учитывать требования пользователей и обеспечивать простоту эксплуатации, доступ через сеть Интернет или другие телекоммуникационные средства. Однако это минимальный набор функций, который в существующих реализациях обычно расширен и дополнен сервисами онлайновой регистрации данных в службах каталогов метаданных, проводки электронных платежей и т. д. Рассмотрим наиболее важные для нас функции геопорталов — поисковые и картографической визуализации данных — на основе анализа нескольких зарубежных национальных геопорталов. В упоминавшейся Директиве INSPIRE определен минимальный набор критериев поиска. Среди них поиск: — по ключевым словам; — по классификаторам пространственных данных и услуг; — по качеству и достоверности пространственных данных; — по степени соответствия поисковому запросу; — по пространственному охвату; — по условиям, устанавливающим правила доступа и использования пространственных данных и геосервисов; — по названиям административных органов, ответственных за создание, управление, обслуживание и распространение наборов пространственных данных и работу геосервисов. В качестве важных критериев поиска следует также отметить временной охват и возможность поиска данных с использованием инструментария Web-карты, которая, в отличие от специализированных клиентских приложений, называемых «геобраузерами» (типа браузера Google Earth), встроена в браузер общего назначения. Для иллюстрации функций поиска можно обратиться к национальному геопорталу GeoPortal.Bund ИПД ФРГ GDI-DE ( http://geoportal.bkg.bund.de ). Посетителям геопортала на стартовой странице (рис. 1) предлагается воспользоваться услугами двух сервисов, составляющих основу функциональных возможностей геопорталов, т. е. визуализационного и поискового (Geodatensuche) c разделением на возможности простого поиска (Einfache Suche), расширенного поиска (Erweiterte Suche), а также обратившись за помощью к сотрудникам геопортала (Assistent).

Рис. 1. Рис. 1. Поисковый сервис геопортала GeoPortal.Bund |

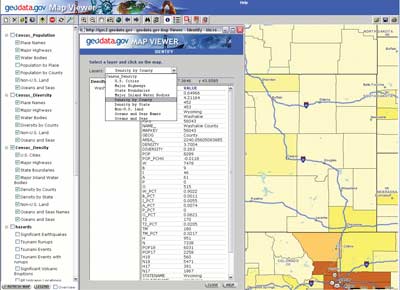

Функции поиска основаны на метаописании наборов данных. Метаданные могут готовиться на рабочих местах поставщиков данных, публиковаться или регистрироваться непосредственно на геопортале — это функция системы или подсистемы управления метаданными, включающей базу метаданных. Именно с их помощью пользователю доступен поиск данных, удовлетворяющих его требованиям. Достаточно сформулировать запрос на поиск данных в терминах языка описания метаданных (элементов их содержания), и поисковая машина обработает его и выдаст из баз метаданных сведения о тех информационных продуктах, которые удовлетворяют запросу. После этого потенциальный потребитель сможет их оценить более точно, загрузить непосредственно с геопортала или связаться с поставщиком по контактным адресам и получить желаемое на тех или иных условиях, что тоже предусмотрено в метаописании продукта. Данные должны быть описаны строго в соответствии с определенными нормами и правилами, зафиксированными в национальных и международных стандартах. В такой стандартизации одинаково заинтересованы как производители, так и пользователи. Первый из известных стандартов на содержание метаданных — стандарт, разработанный Федеральным агентством по географическим данным США (FGDC) еще в 1992 г. — Content Standard for Digital Geospatial Metadata. Другой стандарт на метаданные, который используется повсеместно, постепенно вытесняя более ранние национальные стандарты, — международный стандарт ISO 19115: Geographic Information — Metadata. В 2005 г. в России был создан одноименный национальный профиль в виде стандарта ГОСТ Р 52573–2006 «Географическая информация. Метаданные». Стандарт был утвержден в середине 2006 г. и вступил в силу с 1 января 2007 г. Он известен в нескольких реализациях, включая академический профиль «ГеоМЕТА» [10]. На основе ГОСТ Р 52573–2006 созданы подсистема управления метаданными в составе Банка пространственных данных Уральского федерального округа [15] и картографический портал ФГУП «Госгисцентр» ( http://www.ggc.ru ). Картографическая визуализация данных, которая должна поддерживаться средствами Web-картографирования геопортала, определяется выбором способа картографического изображения, функциями управления им, легендой, а также функциями манипулирования изображением и проектированием легенды. Обычно используются 12 традиционных способов картографического изображения, однако, как будет показано ниже, далеко не все из них реализованы в средствах ГИС и, тем более, в инструментарии Web-картографирования. Говоря о функциях управления изображением, будем понимать под ним окно, разделенное на несколько частей (рис. 2). Главная из них — собственно картографическое изображение, ограниченное рамкой того или иного вида. Рядом, как правило, размещают легенду и/или перечень слоев (наборов) данных. Иногда легенда может вызываться в отдельном окне, а иногда, в случаях «безлегендных» карт или ортофотоизображений, вообще отсутствовать. В верхней части изображения обычно располагают линейку инструментов, на свободном пространстве — дополнительные элементы: окна текущих значений координат и масштаба (или окно задания масштаба), окно с дополнительной идентификационной информацией и т. д. По умолчанию в окне появляется наиболее востребованный аудиторией сюжет (чаще всего набор базовых пространственных данных).

Рис. 2. Типичный интерфейс пользователя и дизайн картографического изображения (визуализатор MapViewer в составе геопортала Geospatial One-Stop ИПД США NSDI) |

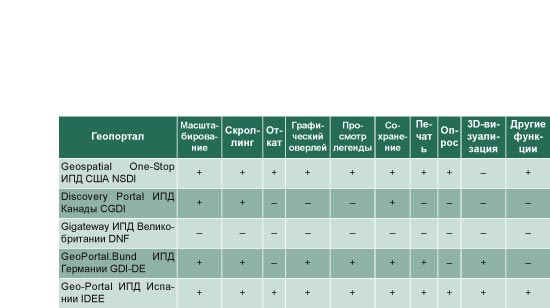

Среди функций управления изображением следует выделить следующие: — масштабирование, достигаемое использованием «лупы», введением точного значения масштаба или его выбором из фиксированного списка, а также очерчиванием интересующего участка прямоугольной рамкой или переходом к наперед заданному изображению из выпадающего списка (штату США, субъекту РФ и т. п.); — перемещение изображения в пределах рамки (скроллинг, прокрутка); — центрирование изображения относительно выбранной точки; — выделение фрагмента изображения; — получение информации об объекте; — изменение размеров окна картографического изображения; — компоновка финального картографического изображения, сохранение в растровом формате и печать. О наличии тех или иных возможностей управления изображениями можно судить по результатам анализа пяти национальных геопорталов зарубежных ИПД (таблица).

Таблица. Функции визуализации геопорталов [5] |

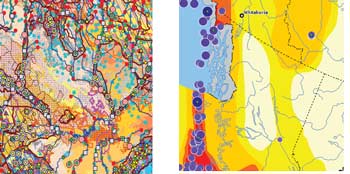

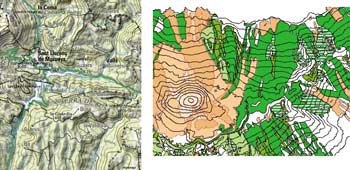

Анализируя графический облик Web-карт, можно прийти к выводу, что они по своему дизайну мало чем отличаются от традиционных. Программное средство Web-картографирования должно поддерживать все или почти все способы картографического изображения из числа 12 известных. Рис. 3 иллюстрирует возможности применения тех или иных способов, а также их сочетаний.

Рис. 3. Реализация традиционных способов картографического изображения на геопорталах: а — горизонтали в сочетании со светотеневой отмывкой рельефа; б — картограмма; в — качественный фон в сочетании с линейными знаками и значками; г — качественный фон и горизонтали; д — масштабные значки на фоне географической основы; е — значки и количественный фон |

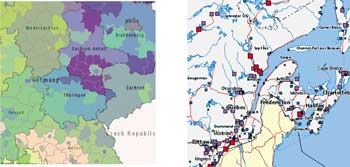

Приведем два примера, показывающих, как организована визуализация статистических данных на геопорталах и сайтах с функциями Web-картографирования. Первый пример — хорошо проработанный с картографической точки зрения интерактивный Региональный статистический атлас ФРГ (Interaktiver Atlas zur Regionalstatistik), размещенный на сайте Статистической службы Германии ( http://www.destatis.de/onlineatlas ). Помимо красочного оформления карт и возможности смены цветовой шкалы, в атласе доступен выбор числа классов, а также способа классификации данных (метод равных классов или равных интервалов) вплоть до самостоятельного введения пограничных значений классов. Имеются возможности масштабирования и навигации по карте, получения дополнительной информации, построения вспомогательных графиков. В качестве базовых картографических слоев выступают границы федеральных земель и их административные центры, гидрографическая сеть и отмывка рельефа (рис. 4).

Рис. 4. Карта плотности населения Германии в 2005 г. |

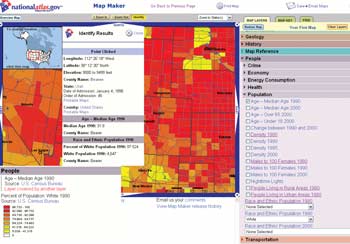

Второй пример — Национальный атлас США ( http://nationalatlas.gov ), являющийся составной частью ИПД США NSDI. Посетителям сайта предлагается несколько возможностей работы с картографической информацией: создать собственную карту для печати и обозрения, распечатать подготовленные карты, просмотреть динамические геоизображения, а также загрузить данные для использования в «настольных» ГИС-приложениях. В разделе «Население» содержатся карты плотности населения, половозрастной структуры, а также этнических групп (доля той или иной национальности в общей численности населения в пределах единицы картографирования) за три переписных года: 1980, 1990 и 2000. Имеются возможности масштабирования, просмотра дополнительной информации при нажатии на интересующий объект, перехода в режим просмотра легенды к карте, а также поиска (в основном по административно-территориальным единицам, городам). К тематическому слою можно добавить элементы картографической основы (гидрографическая и транспортная сети, границы и населенные пункты, их географические названия). Используется один способ картографического изображения — картограмма (рис. 5). Кроме того, имеется возможность бесплатной загрузки данных по всем разделам, представленным в атласе, для их дальнейшего использования.

Рис. 5. Карта из Национального атласа США |

Нетрудно заметить, что язык картографической графики в приведенных примерах достаточно беден, это общее свойство и недостаток практически всех систем Web-картографирования на геопорталах. Прежде всего, это касается способов картодиаграмм, локализованных диаграмм и структурных значков, выражаемых графически диаграммными фигурами со сложной структурой. Приведенные примеры выбраны нами из необозримого множества сайтов, порталов и геопорталов с функциями Web-картографирования отнюдь не случайно. Далее речь пойдет о реализации подобных Web-сервисов применительно к задаче статистического картографирования, а именно к методике картографирования населения, т.е. к проектированию и составлению карт демографических и миграционных особенностей населения России на основе геопортальных технологических решений. Демографические характеристики населения как предмет информационного моделирования

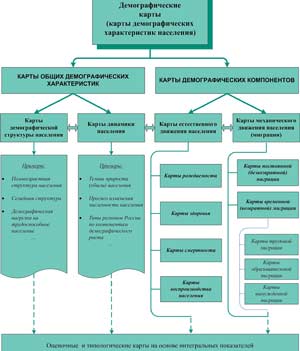

Предметная область информационного моделирования — география населения — предполагает комплексное картографическое отображение его демографических характеристик, основанное на разработанной авторами классификации демографических карт, соответствующей общенаучным принципам классификации (рис. 6).

Рис. 6. Классификация демографических карт |

Вначале были выделены две крупные группы карт: общих демографических характеристик, комплексно описывающих демографические процессы в стране (регионе), и демографических компонентов, за счет которых происходит формирование населения (численность и структура), а также изменение его характеристик во времени и пространстве. Карты общих демографических характеристик в свою очередь тоже делятся на две группы — карты численности населения и его структуры, а также динамики населения. Демографический рост или убыль населения происходят за счет процессов его естественного и механического движения. Группы карт, отражающие эти явления, формируют блок карт демографических компонентов. Воспроизводство населения обусловлено соотношением показателей рождаемости и смертности, а также здоровья населения. Механическое движение населения происходит за счет разнообразных по направлению, причинам, целям, временному интервалу миграционных потоков. Эти обстоятельства позволяют предложить деление карт демографических компонентов на карты естественного движения (с разделением на карты рождаемости, смертности и здоровья) и карты миграции населения. Комплексирование и синтез исходных аналитических (чаще всего массовых статистических) данных позволяет строить оценочные и типологические карты, а также карты районирования, которые исключительно важны при комплексном изучении демографических процессов с целью принятия научно обоснованных управленческих решений в сфере регулирования демографических и миграционных процессов.

33. Инфраструктура пространственных данных

О.Н. Зинченко, «Ракурс», Москва, Россия

Предлагаемый материал представляется уместным введением в проблему формирования Инфраструктуры Пространственных Данных (ИПД) на примере Испании. Материал публикуется в преддверии 11-й Международной научно-технической конференции: «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические технологии», которая состоится в Испании 19-22 сентября 2011 и все темы которой так или иначе связаны с проблематикой ИПД.

Первая часть материала посвящена проблеме ИПД в целом: краткой истории возникновения вопроса, определению ИПД и его составным частям, а также тому, как обстоит дело с ИПД в России. Во второй части дан краткий картографический портрет Испании, рассмотрены особенности национальной испанской ИПД, в качестве успешного примера реализации программы INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) — общеевропейской программы по построению ИПД в Евросоюзе. Также в этой связи приведено описание нескольких основных национальных программ Испании в области развития географической информации страны, которые призваны служить источниками актуальной информации для испанской ИПД.

Кратко об ИПД. Ситуация в России.

Период развития геоинформатики с начала 60-х до середины 90-х годов прошлого века принято считать эпохой ГИС. Это время прихода цифровых технологий в картографию, накопления большого объема цифровых пространственных данных, создания многочисленных ГИС различного назначения. Однако широкое использование этих данных оказалось невозможным по ряду проблем:

рассредоточение пространственной информации по различным организациям и недоступность для внешних пользователей;

отсутствие механизмов поиска и сбора необходимой информации;

отсутствие согласованных стандартов представления пространственной информации, что приводит к их несовместимости.

ограничение на использование (секретность).

Перечисленные проблемы приводят к существенным затратам времени на поиск необходимой информации, которая является зачастую основой для принятия важных решений, к дублированию работ по созданию пространственных данных. Осознание в середине 90-х годов необходимости преодоления перечисленных проблем путем интеграции и гармонизации пространственных данных привело к появлению идеи о создании ИПД (Инфраструктуры Пространственных Данных) и началу новой эпохи в геоинформатике.

Термин «Инфраструктура пространственных данных» впервые был предложен Национальным исследовательским Обществом США в 1993 году. Ключевое слово инфраструктура очень удачно передает суть идеи о том, что геопространственные данные могут быть и должны стать инфраструктурой, такой же доступной для каждого, как например, транспортная инфраструктура. В этом контексте ИПД можно определить как территориально распределенную систему сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных. Цели создания ИПД сводятся к содействию экономическому развитию, более эффективному управлению на разных уровнях и к защите окружающей среды за счет свободного доступа органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан к пространственным данным и их эффективное использование.

Любую ИПД образует совокупность следующих компонентов:

информационные ресурсы, включающие базовые пространственные данные и метаданные; Базовые пространственные данные описывают в цифровом виде базовые пространственные объекты и состоят из координатного описания, наименования объекта, его адреса и других сведений. Базовые пространственные объекты — пространственные объекты, относящиеся к специально выбранным типам, отличающиеся устойчивостью пространственного положения во времени и более точным координатным описанием по сравнению с другими пространственными объектами. Метаданные — это «данные о пространственных данных». Метаданные предназначены для поиска, оценки качества, пригодности и возможности обработки пространственных данных.

стандарты: стандарты на модели пространственных данных, геодезическое обеспечение, системы пространственно-временных координат, форматы представления в базах пространственных данных, обменные форматы, метаданные, точность и качество данных, цифровые карты, иные карты и методы картографирования, классификаторы отдельных типов тематических данных, вплоть до стандартов на понятийно-терминологический аппарат.

технологии и технические средства подразумевают под собой методы и средства хранения, актуализации и предоставления базовых пространственных данных и метаданных с использованием систем управления базами данных, геоинформационных систем и средств телекоммуникаций. Технологии и технические средства связаны с созданием Геопортала, как средства доступа, поиска и обмена информационными ресурсами.

организационная структура — совокупность органов власти, комиссий и уполномоченных организаций, отвечающих за создание и развитие ИПД.

нормативно-правовая база — совокупность законов, нормативных актов, технических регламентов, направленных на создание, использование и развитие ИПД.

ИПД в зависимости от уровня ее создания может быть национальной или региональной, а также локальной, отраслевой или корпоративной. Однако, основное внимание сейчас уделяется государственным ИПД, а в больших по территории странах и региональным, которые создаются в качестве узлов общей национальной ИПД. Наличие национальной ИПД, помимо прямых выгод, придает государству дополнительный статус, свидетельствующий об успехах в географическом изучении страны.

В России идею создания национальной ИПД наиболее последовательно отстаивает ГИС-Ассоциация. В 1990-х годах эта организация открыла на своем сайте ряд дискуссий по проблеме ИПД, в которых приняли участие специалисты, работающие на рынке геоинформатики России. По итогам дискуссий участники сочли необходимым обратиться в Правительство Российской Федерации в целях освещения на высшем уровне актуальности проблемы создания ИПД. Однако, поскольку 90-е годы были непростым периодом для нашей страны, то данная инициатива не рассматривалась как ключевая и не получала федеральной поддержки вплоть до 2002 года. В 2004 году ГИС-Ассоциация выиграла конкурс Минэкономразвития на разработку Концепции создания РИПД (Российской ИПД). В 2006 году эта Концепция была одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации, что окончательно вывело проблему ИПД на государственный уровень.

Реализацию Концепции планировалось осуществить в 2006–2015 гг. Однако, уже сейчас ясно, что уложиться в эти сроки не представляется возможным, поскольку процесс в силу ряда причин продвигается очень медленно, так за период с 2006 по 2009 год практически ничего не было сделано, кроме создания геопортала УрФО [5]. В 2010 году реализация Концепции несколько продвинулась благодаря перечню мероприятий [7]. В частности Приказом Росреестра от 27 августа 2010 года «Об организации работ по разработке и реализации мероприятий по созданию региональной модели инфраструктуры пространственных данных» от 27.08.2010 № 462 был определен перечень пилотных субъектов РФ, в которых будут создаваться региональные ИПД: Республика Татарстан, Свердловская область, Кировская область, Ярославская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Саратовская область, Ульяновская область, Тверская область. Кроме того, целый ряд субъектов РФ, не вошедших в перечень Росреестра, запланировали затраты на ИПД в 2011 г.: Самарская и Смоленская области, ХМАО, Республика Коми, Москва, Санкт-Петербург и др. (всего 28 субъектов).

34. Классификация сайтов

По доступности сервисов

Открытые — все сервисы полностью доступны для любых посетителей и пользователей.

Полуоткрытые — для доступа необходимо зарегистрироваться (обычно бесплатно).

Закрытые — полностью закрытые служебные сайты организаций (в том числе корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие сайты доступны для узкого круга пользователей. Доступ новым пользователям обычно даётся через т. н. инвайты (приглашения).

По физическому расположению

Общедоступные сайты сети Интернет.

Локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. Это могут быть как корпоративные сайты организаций, так и сайты частных лиц в локальной сетипровайдера.

По схеме представления информации, её объёму и категории решаемых задач можно выделить следующие типы веб-ресурсов

Интернет-портал — многокомпонентная разветвлённая структура, скомпонованная из функционально самодостаточных сайтов самостоятельных организаций или подразделений корпоративной структуры.

Информационные ресурсы:

Тематический сайт — сайт, предоставляющий специфическую узкотематическую информацию по какой-либо теме.

Тематический портал — это очень большой веб-ресурс, который предоставляет исчерпывающую информацию по определённой тематике. Порталы похожи на тематические сайты, но дополнительно содержат средства взаимодействия с пользователями и позволяют пользователям общаться в рамках портала (форумы,чаты) — это среда существования пользователя.

Интернет-представительства владельцев бизнеса (торговля и услуги, не всегда связанные напрямую с Интернетом):

Сайт-визитка — содержит самые общие данные о владельце сайта (организация или индивидуальный предприниматель). Вид деятельности, история, прайс-лист, контактные данные, реквизиты, схема проезда. Специалисты размещают своё резюме. То есть подробная визитная карточка.

Представительский сайт — так иногда называют сайт-визитку с расширенной функциональностью: подробное описание услуг, портфолио, отзывы, форма обратной связи и т. д.

Корпоративный сайт — содержит полную информацию о компании-владельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании. Отличается от сайта-визитки и представительского сайта полнотой представленной информации, зачастую содержит различные функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и фильтры, календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, форумы). Может быть интегрирован с внутренними информационными системами компании-владельца (КИС, CRM, бухгалтерскими системами). Может содержать закрытые разделы для тех или иных групп пользователей — сотрудников, дилеров, контрагентов и пр.

Каталог продукции — в каталоге присутствует подробное описание товаров/услуг, сертификаты, технические и потребительские данные, отзывы экспертов и т. д. На таких сайтах размещается информация о товарах/услугах, которую невозможно поместить в прайс-лист.

Интернет-магазин — сайт с каталогом продукции, с помощью которого клиент может заказать нужные ему товары. Используются различные системы расчётов: от пересылки товаров наложенным платежом или автоматической пересылки счета по факсу до расчётов с помощью пластиковых карт.

Промо-сайт — сайт о конкретной торговой марке или продукте, на таких сайтах размещается исчерпывающая информация о бренде, различных рекламных акциях (конкурсы, викторины, игры и т. п.).

Сайт-квест — Интернет-ресурс, на котором организовано соревнование по разгадыванию последовательности взаимосвязанных логических загадок.

Веб-сервис — сайт, созданный для выполнения каких-либо задач или предоставления услуг в рамках сети WWW:

Доска объявлений представляет собой ресурс, на котором есть возможность размещения публичного объявления о продаже или покупке товаров и услуг, также возможно оставить какую-либо информацию краткого содержания.

Каталог сайтов — это ресурс, на котором размещаются сайты и блоги, например, Open Directory Project. Каталоги бывают платные и бесплатные. Также каталоги могут способствовать продвижению ресурса, который размещается в каталоге сайтов.

Поисковые сервисы — например, Yahoo!, Google.

Почтовый сервис.

Веб-форумы.

Блоговый сервис.

Файлообменный пиринговый сервис — например, Bittorrent.

Облачное хранилище данных — например, Skydrive.

Сервис редактирования данных — например, Google Docs.

Фотохостинг — например, Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket.

Видеохостинг — например, YouTube, Dailymotion.

Социальные медиа.

Комбинированные веб-сервисы (Социальные сети) — например, Facebook, Twitter.

Комбинированные веб-сервисы (Специализированные социальные сети) — например, MySpace, Flickr.

По технологическим особенностям создания и отображения сайты различаются:

По технологии отображения

Статические — состоящие из статичных html (htm, dhtml) страниц, составляющих единое целое. Пользователю выдаются файлы в том виде, в котором они хранятся на сервере.

Динамические — состоящие из динамичных html (htm, dhtml) страниц-шаблонов, информации, скриптов и прочего в виде отдельных файлов. Содержимое генерируется по запросу специальными скриптами (программами) на основе других данных из любого источника

Сайты, созданные с применением т. н. Flash-технологий, когда весь сайт располагается на одной веб-странице, предназначенной исключительно для загрузки Flash-файла, а вся навигация и контент реализованы в самом Flash-ролике.

По типам макетов

Фиксированной ширины (англ. rigid fixed) — размеры элементов страницы имеют фиксированное значение, независящее от разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора и размеров окна обозревателя, задаётся в абсолютных значениях — PX (пиксели).

Резиновый макет (англ. adaptable fluid) — размеры несущих элементов, значения ширины, задаются относительным значением — % (проценты), страницы отображаются во весь экран монитора по ширине.

Динамично эластичный (англ. dynamically expandable elastic) — размеры большинства элементов задаются относительными значениями — EM и % . Все относительные пропорции размеров элементов всегда остаются неизменными, независимо от разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора, размеров окна и масштаба окна обозревателя . И всегда постоянны относительно окна обозревателя.

35 КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Информационные ресурсы по виду информации:

правовая информация;

научно-техническая информация;

политическая информация;

финансово-экономическая информация;

статистическая информация;

информация о стандартах и регламентах, метрологическая информация;

социальная информация; политическая информация;

информация о здравоохранении;

информация о чрезвычайных ситуациях;

персональная информация (персональные данные);

кадастры (земельный, градостроительный, имущественный, лесной, другие);

информация иного вида.

Информационные ресурсы по способу доступа:

открытая информация (без ограничения);

информация ограниченного доступа:

государственная тайна;

конфиденциальная информация;

коммерческая тайна;

профессиональная тайна;

служебная тайна;

персональные данные, личная (персональная) тайна.

Информационные ресурсы по виду носителя: на бумаге; на машиночитаемых носителях; в виде изображения на экране ЭВМ; в памяти ЭВМ; в канале связи; на других видах носителей.

Информационные ресурсы по способу формирования и распространения: стационарные; передвижные.

Информационные ресурсы по способу организации хранения и использования:

1) традиционные формы – массив документов; фонд документов; архив; 2)автоматизированные формы – Интернет; банк данных; автоматизированная информационная система (сеть); база знаний.

Информационные ресурсы по форме собственности:

общероссийское национальное достояние;

государственная собственность;

федеральная собственность;

собственность субъектов РФ;

совместная (федеральная и субъектов Федерации);

муниципальная собственность;

частная собственность;

коллективная собственность.

Информационные продукты и информационные услуги также делятся на виды.

Информационные продукты: документы, данные;

подборки документов, данных;

справки, аналитические справки;

базы данных, банки данных;

другие виды информационных продуктов.

Информационные услуги:

услуги по информационному обслуживанию: поиск информации; обработка информации; выдача данных (документов); хранение информации;

услуги по пользованию Интернетом, АИС, БД, их сетями: консультационные услуги; услуги по передаче информации; услуги по доступу к Интернету; услуги по пользованию электронной почтой и формированию личных сайтов.

Должны защищаться:

информационные ресурсы на всех видах носителей, в том числе содержащие информацию ограниченного доступа;

информационные системы и их сети;

информационные технологии и средства их обеспечения;

машинные носители с информацией, например средствами электронной цифровой подписи или криптографии;

базы данных (знаний) в составе автоматизированных информационных систем и их сетей;

программные средства в составе электронных вычислительных машин (ЭВМ), их сетей.

Особое внимание обращается на формирование и использование государственных информационных ресурсов в части, касающейся обеспечения полноты и своевременности их формирования и актуализации. Основная цель – максимально полное и открытое предоставление информации из этих ресурсов пользователям и прежде всего гражданам в порядке реализации основного конституционного права на поиск и получение информации.

36 ПОНЯТИЕ «ДАННЫЕ», «ИНФОРМАЦИЯ»

Термин данные происходит от слова data - факт, а информация (informatio) означает разъяснение, изложение, т.е. сведения или сообщение. Данные - это совокупность сведений, зафиксированных на определенном носителе в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки.

Преобразование и обработка данных позволяет получить информацию. Информация - это результат преобразования и анализа данных. Отличие информации от данных состоит в том, что данные - это фиксированные сведения о событиях и явлениях, которые хранятся на определенных носителях, а информация появляется в результате обработки данных при решении конкретных задач. Например, в базах данных хранятся различные данные, а по определенному запросу система управления базой данных выдает требуемую информацию.

37 МИРОВОЙ РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Рынок информационных услуг может быть определен как совокупность экономических, правовых и информационных отношений по торговле (продаже и покупке услуг) между поставщиками (продавцами) и потребителями (покупателями) и характеризуется определенной номенклатурой услуг, условиями и механизмами их предоставления и ценами.

Товаром на рынке информационных услуг является информация.

Информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Информация, зафиксированная на материальных носителях и хранящаяся в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах), образует информационные ресурсы.

Под информационной системой понимается организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.

Информационный ресурс может принадлежать одному человеку или группе лиц, организации, городу, региону, стране, миру. Информационный ресурс является продуктом деятельности наиболее квалифицированной части общества.

Мировые информационные ресурсы в имеющейся литературе обычно подразделяются на три сектора:

сектор деловой информации;

сектор научно-технической и специальной информации;

сектор массовой потребительской информации.

Сектор деловой информации подразделяется в свою очередь на следующие группы:

биржевая и финансовая информация — информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и финансовой информации, брокерскими компаниями;

статистическая информация — числовая, экономическая, демографическая, социальная информация в виде рядов динамики, прогнозных моделей и оценок, предоставляемая государственными службами, а также компаниями, занятыми исследованиями, разработками и консалтингом;

коммерческая информация — информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, финансовом состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях;

деловые новости в области экономики и бизнеса.

Биржевая и финансовая информация изменяется постоянно. Следовательно, и предоставление ее потребителю должно осуществляться в реальном масштабе времени.

Требования к оперативности предоставления потребителю коммерческой информации ниже, чем требования к предоставлению биржевой и финансовой информации. Обычно коммерческая информация обновляется ежедневно или еженедельно. Важность коммерческой информации в условиях рынка и конкуренции весьма высока.

Эта информация используется непосредственно бизнесменами и предпринимателями при решении следующих задач:

выбор поставщиков, партнеров и размещение заказов;

выход на рынок с новым товаром;

поиск покупателей;

слияние и приобретение компаний;

маркетинговые исследования по анализу рынка.

Сектор научно-технической и специальной информации включает: документальную библиографическую, реферативную и полнотекстовую информацию о фундаментальных и прикладных исследованиях, а также профессиональную информацию для юристов, врачей, инженеров и т.д.

Сектор массовой потребительской информации включает: новости и справочную информацию, потребительскую и развлекательную информацию (погода, расписание транспорта/покупки и продажи, аренда машин, справочники служб быта и т. д.).

Виды деятельности, связанные с формированием информационных ресурсов, поддержанием их в актуальном состоянии, созданием средств связи, обработки и копирования информации, объединяют в понятие информационной индустрии.

Под средствами обработки наряду с вычислительной техникой понимается и программное обеспечение.

Товаром в сфере информационной индустрии является информация, компьютерная техника, программное обеспечение, оргтехника и другие средства, используемые в информационных технологиях.

Способность решать задачи информационного обслуживания на уровне максимальных возможностей, определяемых достигнутым на данный момент состоянием развития вычислительной техники и связи, называют информационным потенциалом.

Структуры, которые работают на информационном рынке, предлагают потребителям следующие виды услуг:

непосредственный доступ к базам данных — режим on-line;

пакетный доступ к базам данных — режим off-line;

базы данных на дискетах и компакт-дисках;

консультации, оказываемые специалистами в области информационных ресурсов;

обучение доступу к мировым информационным ресурсам.

Указанные виды услуг имеют свои области эффективного использования и могут взаимно дополнять друг друга.

В качестве поставщиков информации на рынке информационных услуг выступают: коммерческие структуры, государственные и общественные организации, частные лица.

Обычно они именуются информационными корпорациями, информационными агентствами, информационными службами, информационными центрами.

Классификация пользователей может проводиться по различным основаниям.

К примеру, пользователи могут быть разделены на следующие группы:

специалисты промышленных предприятий и предприятий торговли;

специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных агентств;

работники научно-исследовательских учреждений и учебных заведений;

работники государственных учреждений;

работники общественных организаций;

индивидуальные пользователи.

38. Интерактивные карты и атласы

39. Доступ к данным дистанционного зондирования в Internet

40. Статистические и справочные геопространственные ресурсы сети Internet