- •Раздел 6. Вопросы к курсу

- •История развития и классификация информационных сетей

- •2. Виды и основные характеристики информационных сетей

- •3. Интернет - возникновение, история и развитие

- •5) Виды доступа в Internet

- •6. Назначение и характеристики основных служб Internet

- •3.3. Telnet — протокол удалённого доступа

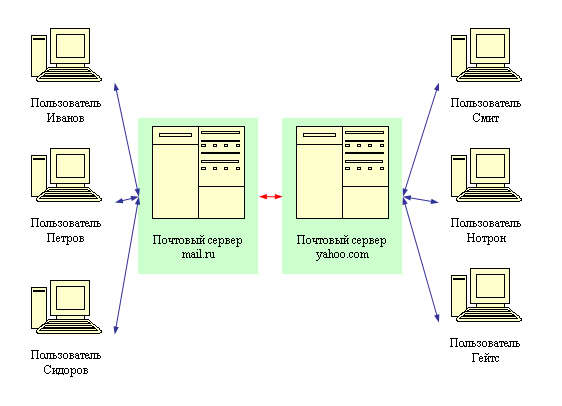

- •3.4. Служба «Электронная почта»

- •Основные принципы работы с электронной почтой

- •10. Назначение и область использования языка html. Структура документа html

- •11. Назначение web серверов. Статичные и динамические web-документы

- •12. Поисковые системы: характеристики и отличия

- •20Серверосторонние стратегии Web-гис-серверов

- •Вопрос 29. Регламентирование деятельности в области телекоммуникаций и Internet в зарубежных и Российских законодательствах Россия

- •Глава I. Общие положения

- •Глава II. Условия использования электронной

- •Формы интернет-цензуры

- •[Править]Способы преодоления цензуры

- •[Править]Веб-прокси

- •[Править]Прокси-сервер

- •[Править]Анонимные сети

- •[Править]Онлайн-переводчики

- •[Править]rss-агрегаторы

- •[Править]Электронная почта

- •[Править]Туннелирование трафика

- •[Править]Виртуальные частные сети (vpn)

- •39. Доступ к данным дистанционного зондирования в Internet

12. Поисковые системы: характеристики и отличия

Поисковая система – это программно-аппаратный комплекс, с помощью которого осуществляется поиск в сети Интернет, введя туда пользователем поисковый запрос в виде текста, который является ключевой фразой, ПС отображает сайты (ссылки на сайты) по релевантности с точки зрения самого поисковика (в соответствии запроса). Самой популярной поисковой системой в мире является – Google. В Рунете это – Яндекс.

Основной задачей всех Поисковых систем – это доставлять пользователям, искомую ими информацию в интернете, и т.к. люди не могут подстраиваться под алгоритмы и принципы работы поисковых систем, разработчики делают поисковики максимально удобными и подстраивают их на работу пользователей.

Это значит, что поисковая система должна «думать» также как думает пользователь, который в свою очередь пытается найти информацию. И когда пользователь вводит поисковый запрос в поисковой машине, он желает найти то, что хочет, то, что ему нужно, максимально быстро и просто.

Основные характеристики поисковых систем.

Полнота

Полнота – это одна из важнейших характеристик поисковых систем, она нацелена на количество найденной информации в сети интернет из всей присутствующей информации по какому-либо запросу пользователя. Т.е. допустим, мы ввели в строку поиска «Купить холодильник» и в Интернете содержится 200 страниц с этой ключевой фразой, а поисковик выдал нам всего 100 страниц, значит, полнота поиска составит 0.5%. Исходя из такого принципа работы поисковиков, мы можем сделать вывод, что чем больше Полнота поиска, тем меньше шанс у пользователя не найти интересующую его информацию в интернете.

Точность

Точность – эта характеристика служит для определения степени соответствия найденных ресурсов по запросу пользователя. Т.е. если мы введем в строку поиска «Как выбрать велосипед» и поисковик выдаст нам 200 страниц содержащих ссылки на сайты с этим ключевым словом, и среди них 120 страниц будут конкретно содержать фразу «Как выбрать велосипед». А в остальных 80 страницах просто будут присутствовать слова из ключевой фразы, например: «Как правильно выбрать спидометр и поставить его на велосипед», то точность поискового запроса составит 0.6%. Следовательно, чем точнее поиск, тем быстрее пользователь найдет нужную ему информацию, тем меньше запросов будут не соответствовать поисковому запросу.

Актуальность

Актуальность определяется временем, которое в свою очередь определяется с момента публикации статьи в Интернете, до того момента, как она попадет в индексную базу поисковых систем, т.е. проиндексируется поисковиками. Например, вы написали и опубликовали статью на своем сайта, на следующий день поисковые системы ее проиндексировали и добавили в поиск. Уже через день многие пользователи пытаются найти соответствующую информацию в интернете, и благодаря тому, что ваша статья уже прошла индексирование и добавилась в поисковую выдачу запросов, она высветится в поисковой выдаче запроса пользователя.

Скорость поиска

Скорость поиска тесно связано с устойчивостью к нагрузкам. В этой характеристике интересы поисковых систем и интересы пользователей полностью совпадают, потому что Пользователи хотят быстрее получить результаты поиска, а поисковые системы хотят как можно быстрее обработать поисковую фразу и выдать список ресурсов, содержащих эту ключевую фразу и переходить на работу с другими поисковыми фразами.

Наглядность

Как мы же можем обойтись без наглядности, без просмотра информации. Наглядность показа результатов играет немало важную роль в удобном поиске. Ведь не всегда мы можем найти интересующую нас информацию даже в первых позициях поисковой выдаче, иногда приходится пройтись по нескольким сайтам в поисковой выдаче, чтобы найти нужную информацию. Поэтому нам приходится, кроме того, чтобы ввести ключевую фразу в поисковую систему, самостоятельно пройтись по ссылкам, ведущим на сайт с информацией и найти именно нужную нас информацию. Это значит, что пользователям очень часто приходится делать свой поиск среди найденного списка ПС.

Поисковая система состоит из трех основных элементов это Модуль индексирования, База данных и Поисковый сервер. Сейчас мы разберем каждый из них и посмотрим, из чего собственно они состоят.

Модуль индексирования содержит в себе или сказать по-другому, состоит из трех программ, которые по-другому еще называют поисковые роботы.

База данных или по-другому индекс поисковой системы – это такая система хранения данных, в которой хранится вся скаченная и проиндексированная информация с веб-ресурсов.

Поисковый сервер – это важнейший элемент всей поисковой системы, т.к. от алгоритмов, которые находятся в основе ее функционирования, напрямую зависит качество и скорость поиска.

10. Назначение и область использования языка HTML. Структура документа HTML

11. Назначение WEB серверов. Статичные и динамические WEB-документы

12. Поисковые системы: характеристики и отличия

13. Использование SQL и работа с СУБД

SQL является, прежде всего, информационно-логическим языком,предназначенным для описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах данных. SQL нельзя назвать языком программирования.

Изначально, SQL был основным способом работы пользователя с базой данных и позволял выполнять следующий набор операций:

создание в базе данных новой таблицы;

добавление в таблицу новых записей;

изменение записей;

удаление записей;

выборка записей из одной или нескольких таблиц (в соответствии с заданным условием);

изменение структур таблиц.

Со временем, SQL усложнился — обогатился новыми конструкциями, обеспечил возможность описания и управления новыми хранимыми объектами (например, индексы, представления, триггеры и хранимые процедуры) — и стал приобретать черты, свойственные языкам программирования.

При всех своих изменениях, SQL остаётся единственным механизмом связи между прикладным программным обеспечением и базой данных. В то же время, современные СУБД, а, также, информационные системы, использующие СУБД, предоставляют пользователю развитые средства визуального построения запросов.

Каждое предложение SQL — это либо запрос данных из базы, либо обращение к базе данных, которое приводит к изменению данных в базе. В соответствии с тем, какие изменения происходят в базе данных, различают следующие типы запросов:

запросы на создание или изменение в базе данных новых или существующих объектов (при этом в запросе описывается тип и структура создаваемого или изменяемого объекта);

запросы на получение данных;

запросы на добавление новых данных (записей)

запросы на удаление данных;

обращения к СУБД.

Основным объектом хранения реляционной базы данных является таблица, поэтому все SQL-запросы — это операции над таблицами. В соответствии с этим, запросы делятся на

запросы, оперирующие самими таблицами (создание и изменение таблиц);

запросы, оперирующие с отдельными записями (или строками таблиц) или наборами записей.

Каждая таблица описывается в виде перечисления своих полей (столбцов таблицы) с указанием

типа хранимых в каждом поле значений;

связей между таблицами (задание первичных и вторичных ключей);

информации, необходимой для построения индексов.

Запросы первого типа, в свою очередь, делятся на запросы, предназначенные для создания в базе данных новых таблиц, и на запросы, предназначенные для изменения уже существующих таблиц. Запросы второго типа оперируют со строками, и их можно разделить на запросы следующего вида:

вставка новой строки;

изменение значений полей строки или набора строк;

удаление строки или набора строк.

Самый главный вид запроса — это запрос, возвращающий (пользователю) некоторый набор строк, с которым можно осуществить одну из трёх операций:

просмотреть полученный набор;

изменить все записи набора;

удалить все записи набора.

Таким образом, использование SQL сводится, по сути, к формированию всевозможных выборок строк и совершению операций над всеми записями, входящими в набор.

14. Форматы данных, используемые при подготовке электронных документов.

Формат электронного документа – это, более точно, формат файла, в котором содержится текстовая и/или аудиовизуальная информация в закодированном виде. «Закодированный» не следует путать с понятием «зашифрованный». Шифрование относится к средствам скрытия информации, а кодирование – лишь преобразование информации из одной формы в другую.

Если проанализировать современные словари компьютерных технологий, то понятие «формат» многообразно и сложно. Для пользователя достаточно знать, что формат электронного документа – это некая определенная логика или алгоритм, следуя которым информация из машиночитаемой преобразуется в понятную для человека и наоборот. Форматы могут иметь разные виды, от простых и ограниченных по возможностям до сложных и способных нести множество функций, включая возможности создания верстки, сжатия и шифрования.

В области компьютерных технологий под термином «формат» понимается структура информационного объекта. Например, форматом файла называют способ организации элементов информации (битов, байтов) в файле, а формат электронного документа определяет способ расположения и представления данных в электронном документе .

Перечислим кратко форматы электронных документов, используемые в ДОУ .

Текстовые форматы используются для создания текстов документов и чаще всего создаются при помощи текстовых процессоров. Например:

.DOC – популярный формат электронного документа, предназначен для просмотра и изменения (редактирования) текста документа. Формат крайне удобен при одновременной работе над документом нескольких исполнителей. .PDF – формат отображения документа в идентичном виде на любой операционной системе и в любом приложении. Популярен при составлении документов, презентационных материалов, рекламных буклетов и т. п. Ввиду того, что формат предназначен для просмотра документа и не позволяет вносить в него несанкционированно (либо незаметно) изменения, его использование в ДОУ крайне удобно. Следует отметить, что все стандарты международной организации по стандартизации (ИСО) присылаются в Ростехрегулирование именно в формате PDF.

.RTF – предназначен для просмотра документов и их редактирования в различных версиях программных продуктов. Например, версиях Word for Windows. В ДОУ формат активно используется благодаря тому, что позволяет преобразовывать файлы без потери структуры и содержательной части документа и работать с ними в одной операционной системе, но в различных ее временных версиях. Графические форматы хранят изображение (например, фотографию, рисунок) и делятся на два основных типа: векторные форматы, которые хранят изображение как набор геометрических фигур (DXF, EPS, CGM), и растровые форматы, которые хранят изображение как набор точек-пикселей (BMP, TIFF, GIF). Сохраненное изображение можно добавить к тексту документа и использовать его при оформлении презентации.

Форматы баз данных создаются при помощи систем управления базами данных (СУБД). Они состоят из полей и таблиц, содержащих отдельные элементы информации. Программа позволяет устанавливать связи между разрозненными элементами. Например, база данных о сотрудниках может содержать поля с фамилиями сотрудников, адресами и сведениями о выполняемой работе.

Файлы в формате электронных таблиц хранят в ячейках числа и взаимосвязи между этими числами. Так, одна ячейка может содержать формулу, которая суммирует данные двух других ячеек. Как и файлы баз данных, файлы электронных таблиц обычно имеют формат той программы, при помощи которой созданы. Этот формат удобен при учете рабочего времени и т. п.

Видео- и аудиоформаты содержат движущиеся изображения (цифровое видео, анимацию) и звуковые данные, которые чаше всего создаются и просматриваются при помощи соответствующих программ и хранятся в однопрограммном формате. Наиболее используемыми из них являются форматы QuickTime и MPEG. В ДОУ с их помощью можно протоколировать заседания, совещания и т.д.

Более подробно остановимся на форматах разметки, которые содержат встроенные инструкции по отображению и понятности содержания файла.

Определять язык разметки текстов электронных документов можно на метаязыке SGML (Standard Generalized Markup Language). Изначально он был разработан для совместного использования машиночитаемых документов в больших правительственных и аэрокосмических проектах. Он широко использовался в печатной и издательской сфере, но его сложность затруднила его широкое распространения для повседневного использования.

SGML был утвержден Международной организацией по стандартизации ISO в качестве международного стандарта ISO 8879:1986 «Information processing – Text and office systems – Standard Generalized Markup Language (SGML)» и используется в государственных органах многих стран мира.

От языка разметки текстов документов SGML произошли новые, более совершенные языки разметки HTML и XML.

HTML (Hypertext Markup Language – «язык разметки гипертекста») – это приложение SGML. Он используется для отображения почти всей информации в сети. Соответствует международному стандарту ISO 8879:1986 и является стандартным языком разметки документов во Всемирной паутине (www).

XML (Extensible Markup Language) – подмножество языка SGML. Получил популярность при управлении информацией и обмене ею, как относительно простой язык разметки текстов документов. XML – текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных (взамен существующих файлов баз данных), для обмена информацией между программами, а также для создания на его основе более специализированных языков разметки, иногда называемых словарями.

Формат XML принят органами стандартизации интернет-сообщества в лице консорциума World Wide Web (W3C), который разрабатывает и внедряет технологические стандарты для Всемирной паутины и организации UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), развивающей стандарт Универсального описания, обнаружения и интеграции, предназначенного для определения, регистрации и обнаружения Web-служб, предлагаемых компаниями. Это спецификация, устанавливающаяся требования к распределенному информационному регистру Web-службы .

По назначению форматы электронных документов можно условно разделить на: –форматы для просмотра документа; – форматы для просмотра и изменения документа; – форматы для изменения документа.

По возможности переноса форматы электронных документов бывают: – переносимые межплатформенно; – переносимые межпрограммно; – специализированные.

Как правило, четкой границы между этими категориями не бывает. Форматы, переносимые между различными платформами, могут быть и переносимыми межпрограммно. Специализированные форматы применяются в узких задачах и используются, как правило, только приложениями одной фирмы и чаще всего являются закрытыми.

По доступности форматы могут быть открытыми и закрытыми. Закрытые форматы всегда являются собственностью конкретной организации, которая использует их как для того чтобы гарантировать потребителю качество продукта, так и для защиты от заимствования технологии конкурентами.

Открытый формат – общедоступная спецификация хранения цифровых данных, свободная от лицензионных ограничений при использовании. В частности, должна быть возможность включать поддержку открытых форматов как в свободное (открытое), так и в проприетарное (собственническое, несвободное) ПО, распространяемое по лицензиям, характерным для каждого из этих типов. Главная цель открытых форматов – гарантировать возможность доступа к данным в течение долгого времени без оглядки на лицензионные права и технические спецификации. Открытый формат электронного документа защищает потребителя не только при смене версий программы, но и дает возможность читать документы в условиях недоступности программы, при помощи которой был создан электронный документ.

Чем примечателен формат XML? Расширяемый язык разметки Extensible Markup Language содержит в себе не только данные, но и «несет информацию, описывающую эти данные. Он применим к любому компьютерному приложению и позволяет передавать большие объемы информации без необходимости трудоемкого преобразования структур данных» .

В настоящее время производители программного обеспечения оперативно переключились на использование XML в своей продукции и, таким образом, реализуют идею стандартизации форматов документов на основе XML, по сути открытого формата электронных документов.

15. Особенности подготовки картографических материалов. Использование статичных и динамических карт .

В настоящее время современные технологии создания и обработки цифровой картографической продукции в основном базируются на использовании растровых картографических материалов. На начальном этапе при проектировании и создании Геоинформационных Систем геокодированные растры представляют самый дешевый способ получения полной визуальной информации о местности. Сочетание векторных и растровых слоев позволяет полноценно и иногда оптимально сочетать методы пространственного и визуального анализа картографической информации при принятии решений. Поэтому к растровой картографической информации также как и к векторной предъявляются достаточно жесткие требования. В каждом конкретном случае эти требования разные и зависят от задач, которые будут решаться с использованием данной информации. В настоящий момент единственным оптимальным способом получения высококачественных растров является сканирование исходной картографической информации. При создании цифровой картографической продукции в основном используются следующие исходные материалы: Диапозитивы постоянного хранения (ДПХ); Прозрачные пластики; Планшеты на жесткой основе; Цветные тиражные оттиски (ЦТО); Ксерокопии с исходных оригиналов. Технологическая схема получения растровых материалов состоит из следующих этапов: Сканирование; Коррекция цветов; Подготовка к трансформированию и трансформирование; Создание производных растровых материалов; 1.Сканирование Основными требованиями при подготовке растровых картографических материалов для создания цифровых карт являются: Объем информации; Дискретность сканирования; Достаточная (оптимальная) цветовая передача; Выбор оптимального дискрета сканирования черно-белых (бинарных) оригиналов в основном зависит от толщины минимальной линии на исходном материале. Обычно наиболее оптимальный дискрет сканирования определяется по формуле (Минимальная_Толщина_линии/2). Таким образом, при сканировании топографических карт, где по нормам минимальная толщина линии составляет 0,1-0,15 миллиметров, оптимальная цена дискрета сканирования составляет 50 мкм или 0.05 мм ~ 600 dpi. Для сканирования оригиналов кадастровых съемок достаточно дискрета 100 мкм = 0,1мм ~ 360 dpi, так как минимальная толщина линии оригинала равна 0,2-0,25 мм. 2. Коррекция цветов Главной задачей обработки цветных тиражных оттисков является получение бинарных изображений наиболее соответствующих диапозитивам постоянного хранения. Цветная линия состоит из основной скелетной линии и ореолов. При подготовке цветных материалов к цифрованию выбор дискрета сканирования определяется толщиной общего цветового пятна, из которого можно сделать бинарный слой. Требования к толщине скелетной линии должны быть не хуже чем требования к линиям на черно-белых оригиналах. Ореолы это граница перехода от одного цвета к другому. Они используются для смягчения границ при отображении растровых картинок. При получении бинарного изображения ореолы могут, как помогать, так и мешать процессу качественного выделения линии. Главным критерием борьбы с ними является устранение слипаний близко расположенных элементов содержания. Чем выше дискрет сканирования, тем легче происходит обработка границ и борьба с ореолами. В нашей компании за основу принят дискрет сканирования 50 мкм. Выбор такого дискрета позволяет получить изображение с тремя пикселями в скелетной части линий и двумя пикселями в ореолах. Этого вполне достаточно для получения качественной линии при трассировке. При сканировании черно-белых оригиналов требования к цветовой передаче определяются настройками яркости и контрастности сканера. Более точные настройки позволяют устранить лишний шум и выбрать наиболее качественные параметры для последующей трассировки. При сканировании цветных оригиналов требования к цветовой передаче определяются глубиной цвета, которая оптимально передает информативность отсканированного изображения. В связи с тем, что карта в основном печатается в 4, 6 или 8 красок, где каждая краска является информационным слоем, в нашей компании выбрана технология сканирования с глубиной цветовой передачи в 256 цветов из оптимизированной палитры. Данный режим позволяет без потери качества сократить объем занимаемого дискового пространства, что существенно при обработке больших объемов информации. Но встречаются достаточно сложные оригиналы, например с высокогорным рельефом, где расстояние между линиями составляет менее 0.1 мм. Для таких сложных оригиналов применяется технология TRUE COLOR, что позволяет более качественно сгустить цвета. Одной из главных проблем обработки цветной растровой информации является бланкирование пересекающихся слоев. Устранение бланкирования полностью приводит к соответствию растровых слоев цветной карты слоям диапозитивов постоянного хранения. Если векторизовать отсканированный набор и набор прошедший последующую обработку, то временная разница, при прочих равных условиях составляет до 30%. 3. Подготовка к трансформированию и трансформирование Трансформирование растрового картографического материала необходимо: для устранения погрешностей исходного материала; для устранения погрешностей возникших в результате сканирования; для преобразования в производные проекции; для совмещения различных слоев. При создании цифровых карт существует два способа подготовки материалов к цифрованию: Если заказчику необходим растр. Деформируется исходный растровый материал. Передается заказчику для контроля. Выполняется оцифровка уже по деформированному материалу. (Самый дорогой способ) Если заказчику растр не нужен. Выполняется оцифровка на существующем растре. Выполняется деформация векторного материала. Производится контроль деформации. Передается заказчику для работы. Основной претензией заказчиков бывает недовольство, связанное с непосадкой векторного материала на растровый. Данная проблема возникает в результате применения различных методов деформирования картографической основы Заказчиком и Исполнителем. В первом случае (п.1) исполнитель защищает себя от претензий Заказчика передачей и растра и вектора, которые находятся в единой системе координат. Во втором случае исполнитель не защищен от претензий, так как растр, который заказчик получает сам, может быть деформирован по другой схеме и не соответствовать векторному материалу. Большую часть времени при решении данной проблемы приходится уделять согласованиям и выяснению отношений, кто сделал деформацию корректней. Данная проблема решается только строгим оформлением договоров. Для трансформирования материалов в нашей компании используются следующие методы: Линейное трансформирование по четырем точкам с учетом угла поворота; Нелинейное трансформирование с использованием опорных точек (коэффициентов); Ручное выравнивание взаимного расположения цветовых слоев; Первый метод наиболее быстрый и простой. Но в связи с тем, что данный метод применим только к высококачественным исходным оригиналам (ДПХ), он используется очень редко. Второй метод наиболее универсален и может применяться к различным видам цифровой картографической продукции. Трудоемкость его заключается в наборе и проверке правильности введения набора опорных точек. Для упрощения ввода опорных точек созданы специальные программы, которые предлагают ввод следующей точки на основании экспертного анализа уже введенных. Построение выходных опорных точек (математических) формируется автоматически на основании параметров выходной проекции, в которую будет трансформироваться цифровой материал. Чем больше опорных точек будет построено на карте, тем точнее будет получен результат трансформирования. Как пример - для трансформирования стандартных топографических карт масштаба 1:200 000 используется около 180 опорных точек. Но есть и недостаток в данном методе. Чем больше опорных точек будет использоваться, тем медленнее будет идти процесс обработки, так как на каждую точку будет выполнено N операций. Процесс трансформирования соответственно существенно увеличивается. Третий метод применяется исключительно к слоям растровых цифровых карт созданных по цветным тиражным оттискам. Так как цифра расхождения слоев при печати (на точных топографических картах) иногда достигает трех и даже пяти миллиметров, приходится слои совмещать вручную. 4. Создание производных растровых материалов Под построением производных растровых материалов подразумевается: геокодирование и приведение к единому масштабу растров с различной дискретностью; построение растровых мозаик; сшивка растровых материалов; подготовка единых растровых наборов; приведение к единой палитре; Сшитые растровые картографические материалы обладают всей полнотой и наглядностью исходных карт и превосходят векторные карты своей низкой себестоимостью изготовления. Растровые карты - это идеальный материал для нанесения специальной нагрузки. Главным преимуществом есть то что, не дожидаясь получения векторной карты, за сравнительно небольшие деньги Заказчик может получить материал для оценки местности при подготовке договоров. Недостатком таких карт есть большое занимаемое дисковое пространство и отсутствие работы с запросами. Растровые карты могут быть отсканированы с различной дискретностью и палитрой. Приведение их к единой системе координат без потери изобразительного качества называется геокодированием. Так как в основном растровые наборы состоят из чередований битов или байтов, процесс геокодирования сводится к прописке в паспорте растрового набора координатной системы, в которой он будет отображаться. В связи с тем, что растровые матрицы прямоугольные, многие растровые форматы позволяют хранить рамку или отсекающую область для вывода только той информации, которая находится внутри. Этот одно из важных условий для построения мозаик. Пример, отключение вывода зарамочного оформления. Важным фактором при построении геокодированных растровых изображений является формат хранения. Компании идут разными путями при выборе форматов. Строят свой либо расширяют существующий. Наиболее удобным для расширения является формат TIFF. Используя теговую структуру хранения информации в нем можно разместить все данные о координатах и рамке набора. На его основе создан формат GEOTIF. Наша компания разработала собственный формат для хранения растровых изображений. Он отличается от существующих форматов способом хранения информации. Мы используем его, уже пять лет для построения геокодированных растровых мозаик. Существует полноценный импорт и экспорт, что позволяет не думать о совместимости с другими системами. По опыту использования наиболее распространенным форматом при обмене данными является формат TIFF. Из опыта прошлых лет видно, что многие компании хотели использовать единые сшитые растровые материалы. Наборы занимали много места. Были трудно вращаемые и не удобные в использовании. В данный момент тенденция развития стремится к построению мозаик. Удобство мозаик заключается в распределенном доступе к информации. Растры могут находиться на разных компьютерах и в различных видах, в том числе и в архивных. Многие геоинформационные системы поддерживают обработку мозаик в своих проектах. Одна из главных задач решаемых нашей компании это профессиональная подготовка растровых картографических мозаик для использования в ГИС проектах.

На этом сайте можно посмотреть динамические карты http://e-parta.ru/geography/1459-2010-11-01-10-55-30.html

Интерактивные и статические карты

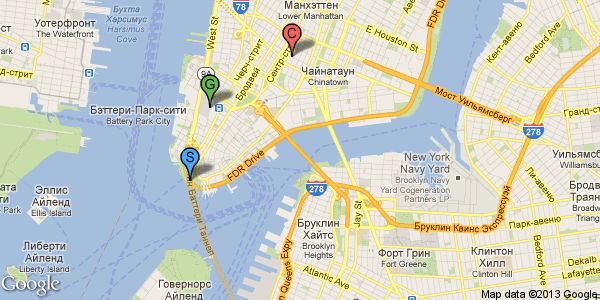

API Яндекс.Карт позволяет формировать карты двух типов — интерактивные и статические.

Интерактивные карты предполагают взаимодействие с пользователем в виде реакции на определенные управляющие воздействия, например, нажатие кнопок мыши или клавиш клавиатуры. Так, пользователь может «перемещаться» по карте, изменять масштаб, размещать метки и т. д.

Для взаимодействия с пользователем в области карты может быть размещён набор специальных элементов управления — как стандартных («лупа», «линейка» и пр.), так и определённых пользователем.

Интерфейс интерактивных карт, как программный, так и пользовательский реализован на JavaScript.

API Яндекс.Карт поддерживает возможность формирования карт определённых участков местности в виде обычных изображений — т. н. статических карт. Статические карты генерируются с помощью HTTP-запросов. Так, изображение карты можно получить просто введя определённый адрес в адресной строке браузера.

API Яндекс.Карт позволяет получать статические изображения карт Яндекса, но не поддерживает формирование изображений пользовательских карт, созданных с помощью JavaScript API.

API статических карт Google позволяет встраивать в веб-страницу изображение из приложения Google Карты без использования JavaScript или динамической загрузки страницы. Служба статических карт Google создает карту, основываясь на параметрах URL, отправленных через стандартный HTTP-запрос, и возвращает ее в виде изображения, которое можно отобразить на веб-странице.

Обратите внимание, что для показа изображения на странице не требуются никакие "особые" действия. Для этого не требуются скрипты JavaScript. Нужно всего лишь сформировать URL и поместить его в тег <img>. Статическую карту Google можно поместить на веб-странице в любое место, подходящее для изображения.

16. Способы формирования и кодирования геоизображений

17. Проектирование и построение географических информационных систем

Проектирование ГИС - это довольно интересный и ответственный процесс. Он очень хорошо описан в книге Роджера Томлинсона "Думая о ГИС..." (Thinking About GIS - R. Tomlinson).

Вообще проектирование и построение ГИС занимает очень много времени и включает в себя несколько этапов:

1. Определение стратегической цели создания ГИС.

2. Обсуждение и утверждение стратегии планирования ГИС.

3. Проведение технологический семинара.

4. Создание документов, описывающих информационные продукты, получаемые от ГИС.

5. Определение охвата системы.

6. Создание структуры данных ГИС.

7. Определение логической модели данных ГИС.

8. Определение требований к системе.

9. Проведение анализа затрат и выгод, процессов перехода на новую систему и рисков.

10. Создание плана внедрения системы.

Создание геоинформационной системы отличается сложностью проектирования. Поэтому к проектированию привлекаются многочисленные коллективы исполнителей, вкладывается значительное количество материальных и денежных средств.

Несмотря на различия в назначениях и в выполняемых функциях, ГИС различных АСУ имеют ряд общих свойств и принципов построения, которые являются основополагающими в организации проектировочных работ.

Во всех создаваемых ГИС имеют место процессы получения (сбор, регистрация и прием) информации о состоянии объектов местности, передачи информации, преобразования и запоминания (хранения) информации, приема и обработки запросов на выдачу информации на средствах машинной графики, организации баз данных, их ведение и обновление. В основу проектирования системы обработки картографической информации кладутся принципы системного подхода, комплексного охвата всех выполняемых в системе работ, интеграции источников данных, их хранения и поиска, операций обработки и функций управления.

Существенным для проектирования ГИС является то, что в ней может быть выделена собственно система картографических данных. С учетом этих особенностей ведется анализ и синтез системы в процессе проектирования, разрабатывается ее техническое, математическое и информационное обеспечение.

Кроме того, собственно система картографических данных подразделяется на функциональные подсистемы, выполняющие определенные функции по получению, обработке, хранению и передаче картографической информации. Это свойство функциональных подсистем лежит в основе создания для различных АСУ специализированных ГИС, отражающих функциональные особенности решения задач пользователей.

Такое расчленение позволяет дифференцировать весь комплекс работ при проектировании, проводить достаточно глубокий анализ задач по каждой подсистеме, выяснить состав и объем данных, алгоритмы и процедуры обработки информации, периодичность и состав результатных картографических данных, используемых для решения пользовательских задач. Оно позволяет также лучше организовать ведение проектировочных работ, закрепляя за отдельными подсистемами проектировщиков,

математиков, картографов, специализирующихся на решении отдельных функциональных задач.

Наряду с проектами компьютерной обработки данных по отдельным функциональным подсистемам, создаются проекты информационного, математического, лингвистического и

технического обеспечения ГИС.

Проектирование информационного обеспечения

предусматривает создание и функционирование единой информационной базы данных. База данных включает всевозможную нормативно-правовую и техническую

документацию, зафиксированную на машинных носителях и представленную в виде массивов данных, а также массивы переменной информации, содержащие сведения об объектах местности. Поэтому разработка информационного обеспечения непосредственно связана с проектированием документации, технологии ее получения и заполнения, классификацией и кодированием информации, подготовкой и формированием информационных массивов, их обновлением и поддержанием в рабочем состоянии, комплектацией массивов для решения конкретных картографических и других задач для каждой из функциональных подсистем.

Проектирование и создание математического обеспечения ГИС включает создание и эксплуатацию всех алгоритмов и программ, используемых для обработки информационных массивов при решении пользовательских задач.

Проектирование лингвистического обеспечения ГИС заключается в выборе или разработке формализованных языковых средств и средств управления ГИС, обеспечивающих взаимодействие ее подсистем и оператора.

Оснащение геоинформационной системы техническими средствами получения, передачи, обработки и хранения данных, разработка условий нормальной их работы при решении функциональных задач ГИС является целью создания технического обеспечения, структура которого в значительной степени зависит от информационного содержания задач и оперативности их решения.

Таким образом, разработка проектов компьютерного решения функциональных задач в соответствии с проектированием и созданием систем информационного, математического, лингвистического и технического обеспечения позволяют решить проблему интегрированной обработки картографической информации.

Создание геоинформационной системы в составе АСУ имеет широкую программу работ и включает четыре основные стадии: предпроектную или системный проект, разработку технического и рабочего проекта, внедрение. Для

экспериментальных ГИС, которые создаются с целью апробирования и выработки типовых решений, дополнительно выделяется стадия анализа функционирования ГИС.

Системный проект включает работы по тщательному и всестороннему обследованию и анализу АСУ, в которой будет функционировать ГИС, для нахождения решений по ее разработке. На этой стадии определяются основные данные, необходимые для разработки ГИС, формируются требования к реализуемым в ней задачам, информационному, математическому, лингвистическому и техническому обеспечению системы. Завершением работ является составление технического задания (ТЗ) на создание ГИС.

Техническое задание устанавливает последовательность проектирования и внедрения ГИС. Как правило, техническим заданием предусматривается проектирование и внедрение системы поэтапно, поэтому в задании на проектирование обосновывается очередность создания системы в целом, определяется перечень подсистем и задач, предусмотренных в составе ГИС каждой из намеченных очередей. ТЗ содержит предложения заказчика и организаций-разработчиков по организации работы, перечень предварительно выбранных технических средств, намечаемый размер затрат на создание системы и укрупненный расчет экономической эффективности. К техническому заданию на проектирование прилагается также отчет о выполнении работ по обследованию, сметно-финансовый расчет и справка об обеспечении финансирования работ.

Стадия разработки технического проекта (ТП) наступает после утверждения ТЗ. На этой, основной стадии проектирования, разрабатывается общая структура ГИС с выделением подсистем, устанавливаются общие принципы функционирования, ее взаимодействие с АСУ и другими ГИС.

Технический проект, документация, составляемая на этой стадии, содержит все необходимые материалы, обосновывающие выбор проектных решений, уточняющих смету затрат на создание ГИС и выявляющие ожидаемую экономическую эффективность от ее внедрения. ТП содержит полную характеристику каждой функциональной подсистемы с указанием состава баз данных, укрупненным описанием разделения функций управления между ними в связи с применением автоматизации, схемами

информационных связей и увязкой задач. Применительно к проектированию технический проект включает описание состава функциональных подсистем, укрупненные схемы их внешних связей, описание состава документов и исходных данных, образующих эти связи и т.п.

По каждой пользовательской задаче дается изложение ее организационно-картографической сущности (наименование задачи, раскрывается ее назначение и использование, постановка, указывается периодичность решения, информационные связи задачи и ее место в комплексе пользовательских задач, сроки выдачи информации и т.п.), описание входной, нормативно- справочной и результатной информации. При этом дается полная характеристика и описание носителей различных видов информации по каждому носителю его кода, периодичность ориентировочных сроков поступления, количества содержащихся в нем данных, их разрядности, способа обнаружения ошибок и т.п. Особое значение придается описанию информации, хранимой в банках данных для связи с другими задачами, накапливаемой для последующих решений, а также информации по внесению изменений.

По каждой задаче в техническом проекте дается полное описание алгоритмов ее решения, включающее изложение сущности этапов расчетно-логических операций, указание на выполнение отдельных частей алгоритма в зависимости от конкретных условий, расчетные формулы, а также формулы, используемые при решении пользовательских задач. Большое значение придается контролю реализации компьютерного алгоритма, в частности, нахождению в каждом случае контрольных соотношений в виде равенств, которые позволяют в ходе решения задачи контролировать вычисления и возобновлять вычислительный процесс при его нарушении.

Технических проект включает также материалы, подготавливающие ГИС к внедрению в АСУ. Важными вопросами разработки ТП являются выбор технических средств и составление ТЗ на проект их монтажа.

Особое место занимает система математического обеспечения ГИС. Ее описание в проекте включает характеристику общего и специального математического обеспечения и их состава. Если возникает необходимость в дополнительной разработке программ, то указывается назначение и область применения новых программ, требования по увязке их с существующей системой математического обеспечения по функциям, методам реализации,

структуре массивов и т.п., а также указываются возможные варианты реализации этих программ.

По всем перечисленным мероприятиям в техническом проекте указываются ориентировочные сроки внедрения, исполнители и формы завершения работ.

После утверждения ТП начинается рабочее проектирование. На стадии рабочего проектирования ведется подготовительная работа к практической реализации основных положений технического проекта. Результаты ее оформляются в виде рабочего проекта ГИС.

Рабочий проект содержит, наряду с копиями актов утверждения технического проекта и возможным дополнением к нему уточненной эффективности ГИС, разработку технологий получения, обработки, хранения и передачи картографической информации, форматы обработки и передачи данных, описание схем их движения, инструкции по управлению базами данных, программы организации и ведение массивов данных на машинных носителях, рабочие программы и инструкции по компьютерному счету и управлению, описание входных данных и результатов работы программ, распределение носителей данных и периферийных устройств, перечень используемых стандартных процедур, инструкции входного и выходного контроля и т.п.

По комплексу технических средств в рабочем проекте приводится спецификация оборудования ГИС, дается его характеристика и краткое описание устройств, схема функционирования связей и размещения периферийных устройств, оборудования, перечень стандартных процедур при работе с устройствами, приводится эксплуатационная документация, чертежи строительной части проекта и монтажа комплекса технических средств.

Стадия внедрения ГИС представляет процесс перехода и адаптации АСУ и ГИС. Основными этапами внедрения отдельных задач, подсистем и всей ГИС в целом являются: подготовка АСУ и ГИС к внедрению; опытная эксплуатация задач и сдача их в эксплуатацию; сдача ГИС приемочной комиссии. При необходимости может выполняться ее сопровождение в процессе эксплуатации.

Сдача законченных работ заказчику производится в соответствии с планом работ и в объеме, предусмотренном договорными обязательствами на разработку и внедрение, в строгой увязке со сроками выполнения мероприятий по подготовке ГИС и внедрению АСУ. Внедрение осуществляется заказчиком совместно с организациями-разработчиками частями,

с совмещением по времени этапов внедрения и рабочего проектирования отдельных частей ГИС. Приемка ГИС в составе АСУ производится комиссией после сдачи в эксплуатацию всех задач, технических средств и подсистем, предусмотренных в техническом задании.

Выделение дополнительной стадии - сопровождения ГИС, на которой проводится анализ ее функционирования, диктуется необходимостью проверки в условиях эксплуатации эффективности ГИС, выработке рекомендаций по дальнейшему развитию и формированию типовых решений. При этом анализируется ход решения задач, действия персонала в условиях вновь созданной ГИС и АСУ в целом. Результаты анализа используются для оценки качества ГИС и ее эффективности, сопоставления результатов неоднократной реализации однотипных решений и представления в головные проектные организации предложений по автоматизации конкретных функций, разработки рекомендаций по дальнейшему развитию ГИС с учетом предложений, сделанных на основании проведенного анализа.

Разработка типовых решений, а также создание методики типового проектирования геоинформационных систем как автоматизированных интегрированных систем обработки данных на базе типовых проектов ГИС является в настоящее время чрезвычайно важной проблемой.

Для координации работ по созданию ГИС в составе АСУ различных уровней в каждой отрасли за последние годы созданы головные институты по системам управления, которые занимаются организацией разработки и внедрения ГИС в тесной координации с топографическими организациями.

Весь этот комплекс мер позволяет осуществить переход к типовому проектированию автоматизированных систем обработки картографической информации.

Про построение гис:

Главные принципы построения современных ГИС.

1. Хранение графических и атрибутивных данных в реляционной базе

данных.

2. Использование трехуровневой архитектуры построения ГИС: первый

уровень – база данных, второй – пользовательское приложение, третий –

специализированный «дата-сервер», отвечающий за экспорт и импорт данных.

3. Интеграция данных из различных источников в единой логической

геоинформационной среде без конвертации форматов.

4. Создание для каждого пользователя системы собственного

географического рабочего пространства (сохранение настроек и интерфейса

системы).

5. Использование гибкой системы запросов.

6. Создание открытой структуры атрибутивных баз данных,

интегрированной с современными корпоративными информационными

системами и СУБД.

7. Создание модульной структуры приложений с возможностью

расширения или усечения пользовательского функционала.

8. Наличие встроенного в систему языка программирования для

добавления специализированных функций.

9. Оптимизация ресурсов вычислительной техники для обеспечения

быстрой и комфортной работы пользователя с большими массивами

информации.

10. Создание анимационного функционала ГИС, обладающего

возможностью визуализации данных в виде диаграмм, графиков, схем,

тематических и объемных моделей.

11. Интеграция ГИС и Интернета, которая заключается в возможности

использовать данные из глобальной сети и создавать собственные интернет-

ресурсы.

12. Полная интеграция всего модельного ряда программных решений

внутри одного интерфейса.

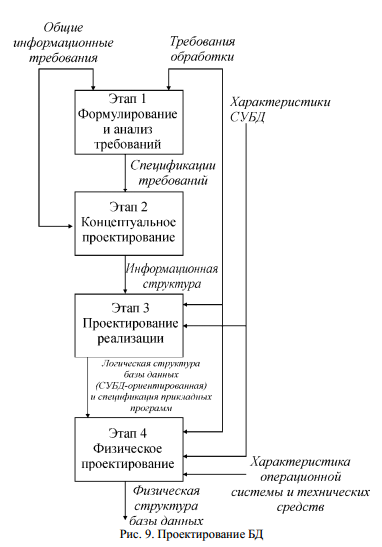

Этапов проектирования БД для ГИС в учебнике А.В. Дубровский

18. Современное состояние взаимодействия ГИС и Интернет

Современное состояние взаимодействия ГИС и Интернет. Официальное определение Интернет (Internet) дано в Резолюции Федерального комитета по сетевому взаимодействию США (USA Federal Networking Committee) от 24 октября 1995 г. Оно гласит: «Интернет означает глобальную информационную систему, которая:

Логически взаимосвязана путем использования уникального адресного пространства, основанного на IP (Internet Protocol) или его последующих модификациях.

В состоянии поддерживать сетевое взаимодействие, исполь зуя набор Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) или его последующие модификации и/или иные IP-совместимые протоколы.

Обеспечивает и делает доступным как для общественных, так и для частных нужд высокий уровень информационных услуг, налагаемых поверх описанного здесь сетевого взаимодействия и соответствующей инфраструктуры».

Таким образом, несмотря на почти 30-летнюю историю развития сетевых технологий вообще, можно считать, что только примерно с 1995 г. Интернет как «сеть сетей» стал занимать доминирующее положение в вопросах информационного обмена, превратившись к настоящему времени в неотъемлемую часть глобальной культуры и продолжая охватывать все новые и новые области деятельности. Одной из таких областей стало создание и использование ГИС и геопространственных данных. Сегодня Интернет объективно рассматривается как средство экспоненциального роста эффективности распространения, получения и использования географической информации во всех ее формах, включая карты, графику, тексты и т.д. В настоящее время новое направление развития геоинформатики и ГИС, связанное с Интернет-приложениями, уже сформировалось. Произошло это стремительно и масштабно и благодаря именно Интернет-технологиям. Действительно, в течение короткого периода времени была создана принципиально новая технологическая база развития телекоммуникаций, ориентированная на широкое привлечение непрофессиональных пользователей к формированию и развитию единой глобальной информационной сети. Эта технологическая база сыграла роль катализатора, в результате чего в еще более короткие сроки, а точнее в последние три-четыре года были заложены основы создания многочисленных ГИС-Интернет-приложений. Появились и закрепились новые направления исследований, стала складываться новая терминология, например картографический Интернет-сервер {Internet Map Server — IMS), распределенная географическая информация {Distributed Geographic Information — DGI), сформировался рынок специализированных программных продуктов. Конечно, и для Интернет появление интерактивных картографических ресурсов также имело большое значение, поскольку они повысили долю так называемого «серьезного» контента глобальной сети. Но симбиоз ГИС- и Интернет-технологий стал исключительно полезен именно для первых. Впервые появилась реальная возможность организации и поддержки глобального обмена географической информацией. В свою очередь, такой обмен способствует популяризации и профессионализации применения традиционных ГИС, вовлечению в активное использование накопленных и производству новых геоинформационных ресурсов. Перечень того, что дала интеграция ГИС- и Интернет-технологий геоинформационной индустрии, можно было бы продолжить. Самым значительным стало то, что благодаря Интернету геоинформатика существенно расширила рамки своего присутствия в повседневной жизни общества. Так, по некоторым оценкам западных специалистов, в настоящее время интерактивный картографический сервис и геопространственная информация уже заняли значительный сегмент деятельности в области информационных технологий вообще. Они активно внедрились в общий перечень Интернет/Интранет-услуг; в прикладные коммерческие и некоммерческие пакеты программных средств, реализующие подобные услуги; в базовые технологии и стандарты, обеспечивающие эту реализацию; в организации, творческие коллективы и инициативные группы, которые разрабатывают и совершенствуют эти технологии и стандарты, наконец, в научные исследования социальных, когнитивных, правовых, технических проблем, которые возникают в процессе такого масштабного и повсеместного использования новых интегрированных технологий и геопространственных данных. Среди современных проблем интеграции ГИС- и Интернет-технологий следует выделить следующие: 1. Проблемы развития технологий работы с геоинформацией, которые включают создание специализированных программных средств для серверов, где она хранится и обрабатывается, для клиентских мест, где эта информация используется и анализируется, для сетевых коммуникаций, где контролируются потоки геоинформации между серверами и клиентами.

Проблемы разработки стандартов, обеспечивающих полноценный и эффективный сетевой обмен весьма разнородной географической информацией, поддерживаемой не менее разнородными технологическими платформами и системами.

Проблемы проведения исследований по повышению скорости обработки запросов, формирования и передачи картографических изображений, повышения функциональности предлагаемых сервисов, совершенствования способов хранения больших объемов географической информации, повышения качества картографической визуализации и многое-многое другое, включая проблемы обеспечения доступа различных групп пользователей к различным видам данных и сервисов.

19. Типы геоинформационных ресурсов в Internet. Статичные и интерактивные карты и атласы

20. «Серверосторонние» стратегии Web-ГИС-серверов

21. «Клиентосторонние» стратегии Web-ГИС-серверов. Использование ГИС-апплетов (applets), поставляемых клиенту по его требованию. Использование ГИС-апплетов и приложений типа Plug-in, постоянно размещаемых на компьютере клиента