- •Содержание

- •Список условных сокращений

- •Диагностика клинической смерти

- •1 Реаниматор 2 вдоха/15 компрессий (1р:2/15)

- •2 Реаниматора 1 вдох/5 компрессий (2р:1/5)

- •II. Техника электрокардиографии

- •Iіі. Остановка наружного кровотечения.

- •V. Промывание желудка. Техника зондирования.

- •VI. Транспортная иммобилизация.

- •VII. Пункция периферической вены.

- •VIII. Измерение артериального давления.

- •IX. Катетеризация мочевого пузыря.

- •X. Защита промежности при физиологических родах.

- •XI. Первичный туалет новорожденного.

- •XII. Пальцевое исследование прямой кишки.

- •XIII. Плевральная пункция.

- •XIV. Определение группы крови и Rh-фактора.

- •XV. Переливание компонентов крови.

- •3. Тромбоцитарная масса (тм).

- •XVI. Двуручное (бимануальное) исследование и исследование женщины в зеркалах.

- •XVII. Парацентез.

- •Список литературы

V. Промывание желудка. Техника зондирования.

Целью зондирования желудка является удаление газов и жидкостей для диагностических и/или лечебных целей, промывание желудка. Используются современные зонды различных модификаций и конструкций.

1. Показания:

а) острое расширение желудка;

б) обструкция привратника;

в) кишечная непроходимость;

г) обструкция тонкой кишки;

д) кровотечение из верхних отделов ЖКТ;

е) энтеральное питание;

ж) экзогенные интоксикации.

3. Анестезия не требуется.

4. Оснащение:

а) зонд;

б) водорастворимая смазка;

в) шприц 60 мл с наконечником-катетером;

г) чашка воды с соломинкой;

д) стетоскоп.

5. Положение тела на спине.

6. Техника через нос:

а) измерьте длину зонда от губ до мочки уха и вниз по передней брюшной стенке, чтобы последнее отверстие на зонде было ниже мечевидного отростка. На такое расстояние должен вводиться зонд.

б) обильно нанесите смазку;

в) попросите пациента наклонить голову и, осторожно введите зонд в ноздрю;

г) продвигайте зонд в глотку по задней стенке, предлагая глотать, если можно;

д) когда зонд проглочен, убедитесь, что пациент ясно говорит и дышит, мягко продвигайте до отмеченной длины. Если способен глотать, предложите выпить воды через соломинку и мягко продвигайте;

е) убедитесь в правильном нахождении зонда. Для этого введите 20 мл воздуха с помощью шприца с наконечником, выслушивая при этом эпигастральную область. Обильное выделение жидкости подтверждает правильное расположение зонда;

ж) прикрепите зонд пластырем к носу.

7. Осложнения:

а) глоточный дискомфорт обычно связан с большим диаметром зонда;

б) повреждение ноздри, нельзя приклеивать зонд ко лбу;

в) синусит – при длительном стоянии. Можно переставить в другую ноздрю. Применять антибиотики.

г) попадание зонда в трахею вызывает обструкцию дыхательных путей (кашель, невозможность разговаривать);

д) гастрит проявляется умеренным кровотечением. Для рН < 4,5 антациды в зонд или блокаторы Н2-рецепторов внутривенно;

е) носовое кровотечение прекращается самостоятельно. Если продолжается, удалите зонд, определите источник и думайте о необходимости передней и задней тампонады;

ж) зонд может попасть под слизистую ротоглотки, вплоть до входа в пищевод. Поэтому субоперационно его продвижение лучше производить под контролем прямой ларингоскопии.

8. Орогастральное зондирование плохо переносится у пациентов в сознании. Поэтому чаще используется у интубированных и новорожденных.

VI. Транспортная иммобилизация.

Иммобилизация – создание неподвижности (покоя) при различных повреждениях или заболеваниях. Иммобилизация может быть транспортной, когда она осуществляется на срок, необходимый для транспортировки пострадавшего с места получения травмы в лечебное учреждение, и лечебной, когда она осуществляется на срок, необходимый для сращения перелома.

Транспортная иммобилизация показана при открытых и закрытых переломах длинных костей, открытых и закрытых повреждениях суставов, ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов, обширных повреждениях мягких тканей, циркулярных ожогах конечностей, анаэробной инфекции, острых воспалительных процессах на конечностях и других повреждениях в том случае, когда отсутствие иммобилизации при транспортировке пострадавшего может привести к утяжелению процесса и ухудшению состояния пациента.

При переломе костей при транспортировке пострадавшего без иммобилизации концы обломков костей, постоянно смещаясь, наносят дополнительную травму мягким тканям, вызывают острую боль. Кроме того, они могут повредить кровеносный сосуд, вызвав значительное кровотечение, нарушение кровоснабжение конечности. Острые отломки кости могут повредить и нервные стволы с последующим частичным или полным нарушением иннервации. Они могут также перфорировать мягкие ткани, что ведёт к превращению закрытого перелома в открытый (так называемый вторичнооткрытый перелом). В редких случаях отсутствие транспортной иммобилизации может привести к развитию жировой эмболии.

В настоящее время различают два вида транспортной иммобилизации:

1. Транспортная иммобилизация импровизированными и подручными средствами – применяется на месте травмы. С этой целью используют различные подручные средства: доски, ветки, стволы деревьев и др. При отсутствии подручных средств повреждённую верхнюю конечность фиксируют, подвешивая её на косынке, ремне или прибинтовывая её к туловищу, а нижнюю связывают бинтом или косынкой на уровне стоп и голеностопных суставов и середины бедра к здоровой нижней конечности.

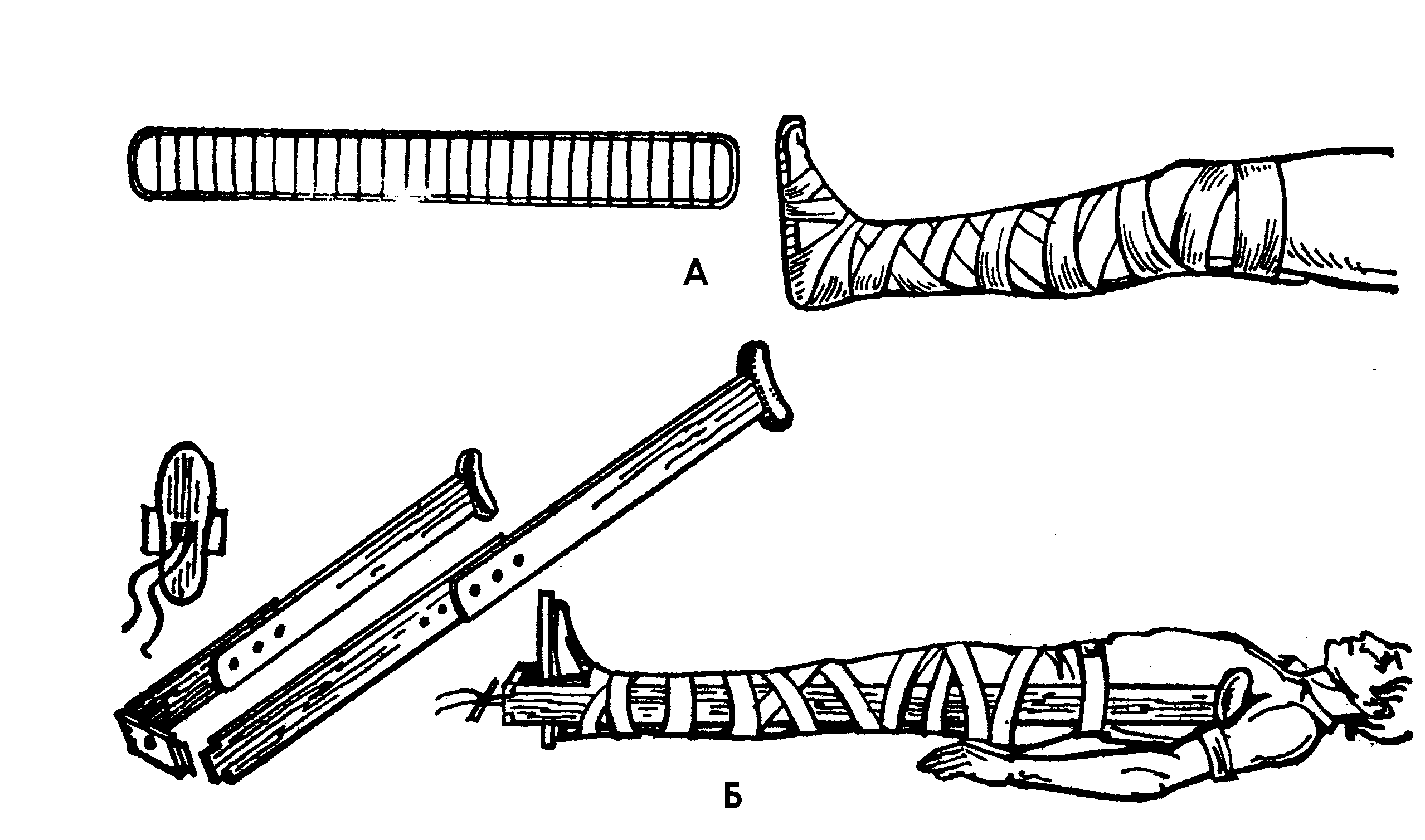

Рис. 6.1. Транспортная иммобилизация. |

2. Транспортная иммобилизация стандартными шинами (рис 6.1) – лестничная шина Крамера, фанерные шины Дитерихса, Гончарова, пластмассовые и пневматические шины и т.д.

А – проволочная лестничная шина Крамера Б – деревянная шина Дитерихса для фиксации бедра |

Основные правила транспортной иммобилизации.

Иммобилизация повреждённого сегмента должна проводиться, по возможности, в ранние сроки после травмы.

Перед выполнением иммобилизации пострадавшему желательно следует ввести обезболивающее средство внутримышечно или подкожно.

Транспортные шины накладывают поверх одежды и обуви, так как раздевание пострадавшего наносит дополнительную травму.

При транспортной иммобилизации должны быть зафиксированы, как минимум, 2 смежных сустава, ближайшим к месту перелома.

Перед иммобилизацией гибким шинам придают форму, соответствующую рельефу конечности (моделируют).

Выступающие кости и мягкие ткани защищают от сдавления ватной прокладкой во избежание пролежней. Лестничные шины перед наложением на конечность оборачивают ватой и марлей.

При наличии открытого перелома на рану накладывают асептическую повязку и лишь после этого прибинтовывают транспортную шину.

При обильном кровотечении из раны накладывают проксимальнее её кровоостанавливающий жгут, затем асептическую повязку на рану и лишь после этого выполняют транспортную иммобилизацию.

Наложенный жгут нельзя закрывать повязкой – он должен быть хорошо виден и доступен; должно быть указано время его наложения.

Конечность с наложенной шиной должна быть обязательно утеплена в холодное время для профилактики обморожений.

Транспортная иммобилизация при повреждениях головы и шеи.

Используют стандартные лестничные шины, из которых изготавливают специальную шину для головы – шину Башмакова. Вначале моделируют по контуру головы, шеи и надплечья одну лестничную шину длиной 120 см в виде греческой буквы Ω, накладываемую во фронтальной плоскости. Вторую лестничную шину такой же длины моделируют в соответствии с контурами головы, задней поверхности шеи и спины в сагиттальной плоскости. Затем обе шины связывают между собой, обёртывают ватой и бинтами и прибинтовывают к пострадавшему.

Удобна для фиксации головы и шеи и шина Еланского. Она изготавливается из фанеры, состоит из двух одинаковых половин, скреплённых металлическими петлями. В развёрнутом виде она представляет собой силуэт головы и туловища. Шину Еланского подкладывают сзади под спину и голову, а под затылочную область подкладывают ватно-марлевую подушечку 20х20 см. Ниже затылка в область задней поверхности шеи помещают ватный валик. Шину фиксируют к голове бинтом.

При переломе нижней челюсти для её шинирования применяют пращевидную повязку из бинта. Для иммобилизации челюсти можно применять дощечку, кусок фанеры или картона размером 10х5 см, которые обёртывают ватой и бинтом, помещают под подбородок и прибинтовывают к голове.

Шейный отдел позвоночника следует фиксировать воротником Шанца.

Транспортная иммобилизация при повреждении верхних конечностей. Переломы ключицы. Фиксация осуществляется мягкими повязками. Перед наложением повязки оба плеча отводят кзади (наилучшее положение для сопоставления фрагментов ключицы) и в таком положении накладывают 8-образную повязку Шарашенидзе, кольца Дельбе либо крестообразную повязку. Можно осуществить иммобилизацию, фиксировав руку к туловищу повязкой Дезо или просто подвесив конечность на стороне повреждения на косынку.

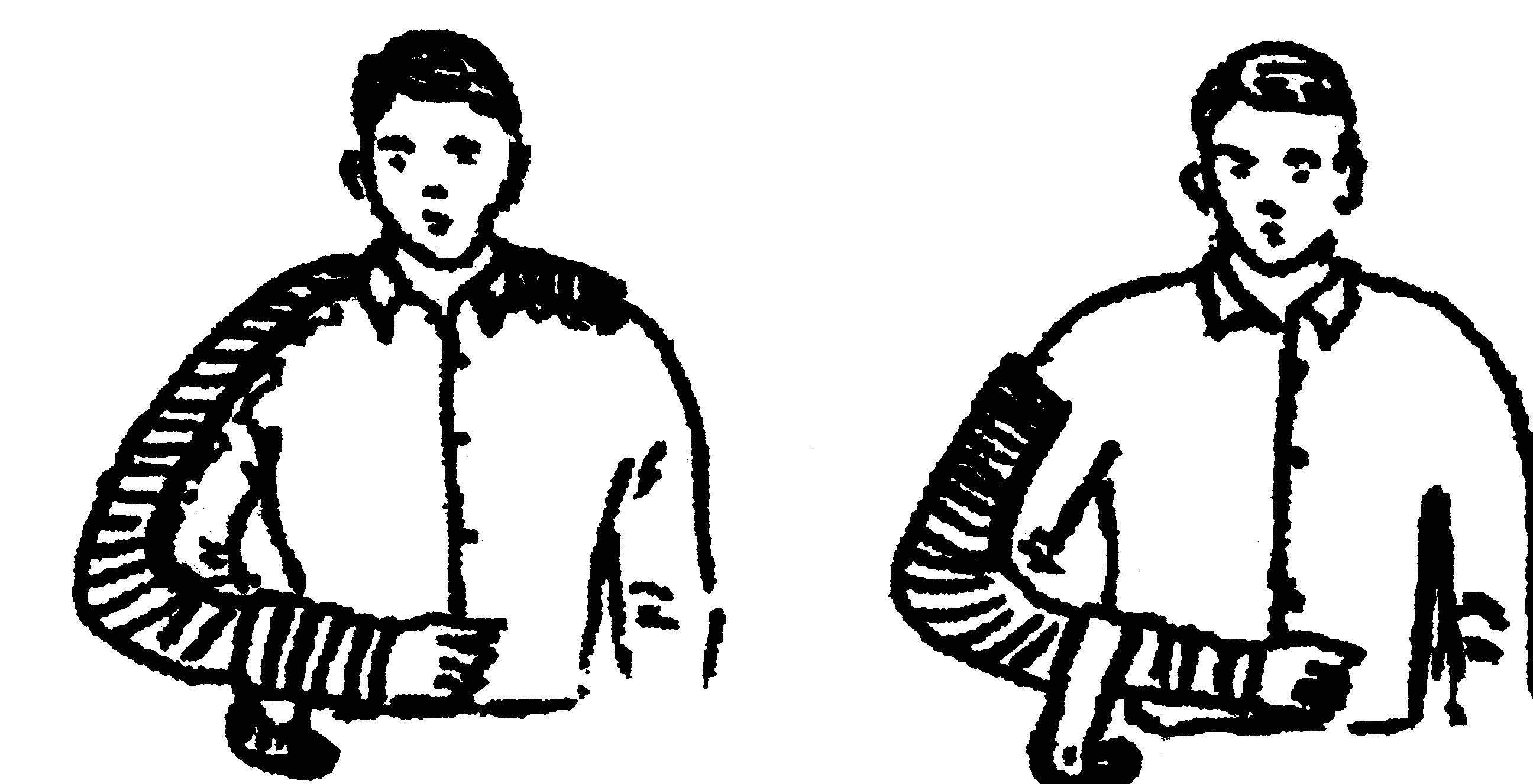

Переломы плеча и смежных суставов. Транспортная иммобилизация при закрытых и открытых переломах плечевой кости, закрытых и открытых вывихах плеча, повреждениях локтевого сустава осуществляется большой стандартной лестничной шиной длиной 120 см, которая должна захватывать всю повреждённую конечность от пальцев до надплечья здоровой стороны (рис. 6.2). Предварительно шину подготавливают – обёртывают её ватой и укрепляют бинтами. На расстоянии, равном длине предплечья пострадавшего (40-45 см), шину изгибают под прямым углом, а затем прикладывают к конечности и производят её дальнейшее моделирование. Накладывающий шину может моделировать её на себе. Шину накладывают на повреждённое плечо пострадавшего и создают правильное (физиологическое) положение:

Рис. 6.2. Транспортная иммобилизация при повреждении верхних конечностей |

выводят плечо на 30° вперёд, в подмышечную впадину вкладывают комок ваты. Положение кисти – среднее между пронацией и супинацией. В кулак вкладывают ватно-марлевый тампон. Затем шину фиксируют бинтами к конечности и туловищу и подвешивают на косынке. |

Перелом предплечья, кисти, пальцев. Для иммобилизации предплечья используют малую проволочную шину длиной 80 см. Её сгибают под углом 90° на уровне локтевого сустава, обёртывают ватой и бинтом. Длина её – от кончиков пальцев до средней трети плеча. Кисть должна быть повёрнута в сторону туловища и зафиксирована в положении тыльного сгибания в лучезапястном суставе. В кисть вкладывают ватно-марлевый валик.

При повреждении лучезапястного сустава и кисти можно использовать любые из уже упомянутых шин. Шина должна захватывать всё предплечье, кисть, пальцы. Пальцы должны быть согнуты в пястно-фаланговых суставах, большой палец устанавливается в положение противопоставления к 3-му пальцу, а кисть – ладонью к животу и в положении небольшого тыльного сгибания.

Транспортная иммобилизация при повреждениях таза. В 15-20% случаев переломы костей таза сопровождаются повреждениями тазовых органов (мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). В 30% случаев у пострадавших развивается травматический шок. Пострадавшего с переломами костей таза транспортируют на жёстких носилках, таз фиксируют полотенцами, бинтами, простынями. Ноги сгибают в тазобедренных и коленных суставах под углом 45°, для чего под колени подкладывают валик из одежды и разводят в стороны, создавая так называемое положение лягушки.

Транспортная иммобилизация при повреждении бедра и смежных суставов. Лучшей стандартной шиной, применяемой при повреждениях в области тазобедренного сустава, бедра, тяжёлых внутрисуставных повреждений в коленном суставе, является дистракционная шина Дитерихса. Её накладывают в следующем порядке:

Область голеностопного сустава покрывают слоем ваты и прибинтовывают подошвенную часть шины к стопе, обращая внимание на прочную фиксацию пятки, иначе повязка будет сползать и вытяжение за стопу достигнуто не будет.

Внутреннюю и наружную бранши шины раздвигают на такую длину, чтобы, упираясь костыликами наружной шины в подмышечную впадину, а внутренней - в промежность, края их выступали за край подошвы на 10-12 см.

Бранши шин фиксируют, края их проводят через проволочные скобы деревянной подошвы, прикладывают к боковым поверхностям конечности и туловища с использованием ватно-марлевых повязок. Прикрепляют шину к туловищу лямками, тесьмой, поясом через щели верхней части бранши. С целью устранения провисания, лучшей иммобилизации и создания некоторого сгибания в коленном суставе для расслабления мышц по задней поверхности повреждённой конечности укладывают лестничную шину, которую тщательно моделируют и хорошо обёртывают ватой и марлей.

Осторожным потягиванием за стопу производят вытяжение конечности до тех пор, пока ось повреждённой конечности не будет исправлена, а «костылики» обеих шин не упрутся прочно в паховую и подмышечную области. В этом положении стопу фиксируют закруткой к нижней поперечной перекладине.

Обе бранши окончательно плотно фиксируют к конечностям бинтом.

При отсутствии шины Дитерихса следует воспользоваться лестничными шинами. Их применяют следующим образом: две шины связывают вместе по длине, изгибая нижний край одной из шин на расстоянии 20 см от края в поперечном направлении. Эта удлинённая шина предназначена для наложения по наружной поверхности туловища и повреждённой конечности. Третью лестничную шину укладывают по внутренней поверхности бедра, четвёртую – по задней поверхности конечности, причём она должна быть тщательно отмоделирована, чтобы имелось углубление для пятки, икроножной мышцы, небольшой угол сгибания в коленном суставе и подстопник. Все шины обёртывают ватой, укладывают на конечность и фиксируют бинтами.

Что касается подручных средств, то при отсутствии шин Дитерихса и лестничных можно использовать доски, рейки, лыжи, пучки хвороста и другие предметы достаточной длины, чтобы обеспечить фиксацию в трёх суставах повреждённой конечности – тазобедренном, коленном и голеностопном. Если же никаких подручных средств нет, то применяют фиксацию «нога к ноге» - либо повреждённую конечность связывают со здоровой, либо (что гораздо лучше) повреждённую конечность укладывают на здоровую таким образом, чтобы подпяточная область повреждённой ноги лежала на передней поверхности голеностопного сустава здоровой ноги. В этом случае достигается наиболее физиологическое положение конечности, а при осторожном выпрямлении здоровой ноги происходит лёгкое вытяжение по оси.