- •Кафедра факультетской терапии и профессиональных болезней

- •Аритмии сердца

- •Учебное пособие для студентов

- •Иваново 2012

- •4. Исходные знания и умения, полученные на предыдущих курсах обучения…..9

- •5. Контрольные вопросы по знаниям, полученным на предыдущих курсах обучения………………………………………………………………………………….10

- •11. Рекомендуемая литература……………………………………………………..60

- •Введение.

- •Цели изучения темы.

- •Ориентировочная основа действий при изучении темы.

- •План изучения темы

- •4. Исходные знания и умения, полученные на предыдущих курсах обучения:

- •5. Контрольные вопросы по знаниям, полученным на предыдущих курсах обучения.

- •6. Основные положения темы. Определения и термины

- •Классификация основных клинических форм аритмий

- •Клиническая и электрокардиографическая характеристика отдельных видов ас и их лечение

- •Преждевременные комплексы (экстрасистолы и парасистолы)

- •2. Ускоренные эктопические ритмы сердца

- •3. Тахиаритмии

- •3.1. Наджелудочковые тахиаритмии

- •3.1.1. Синусовая тахикардия

- •3.1.2. Предсердная тахикардия

- •3.1.3. Атриовентрикулярные тахикардии (реципрокная ав-узловая тахикардия, реципрокные ав-тахикардии с участием дополнительных путей предсердно-желудочкового проведения).

- •3.1.4. Фибрилляция и трепетание предсердий

- •3.2. Желудочковые тахиаритмии

- •3.2.1. Желудочковая тахикардия

- •3.2.2. Фибрилляция и трепетание желудочков

- •4. Дисфункция синусового узла

- •4.1. Синусовая брадикардия

- •4.2. Синоатриальная блокада II степени

- •5. Нарушения атриовентрикулярной проводимости (ав-блокады)

- •7. Вопросы для самоконтроля.

- •10. Ориентировочная основа действий по практическому применению знаний и формированию практических умений по обследованию, тактике лечения и ведения больных.

- •При выборе антиаритмической терапии (аат) следует руководствоваться следующими правилами:

- •Алгоритм действий (лечебная тактика) при основных ас

- •9. Тестовые задания.

- •10. Ситуационные задачи

- •13. Рекомендуемая литература

- •14. Эталоны ответов

- •Аритмии сердца Учебное пособие для студентов

3.2.2. Фибрилляция и трепетание желудочков

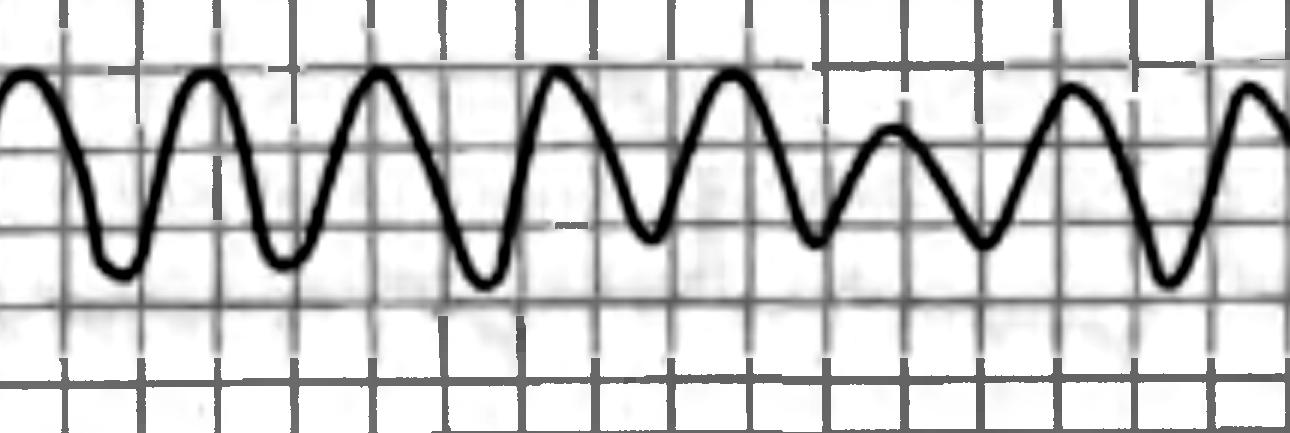

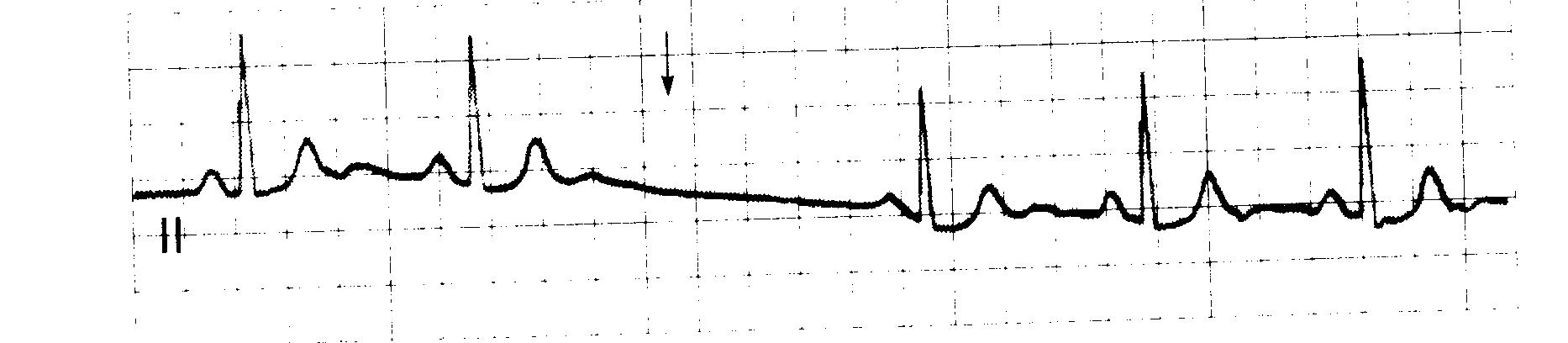

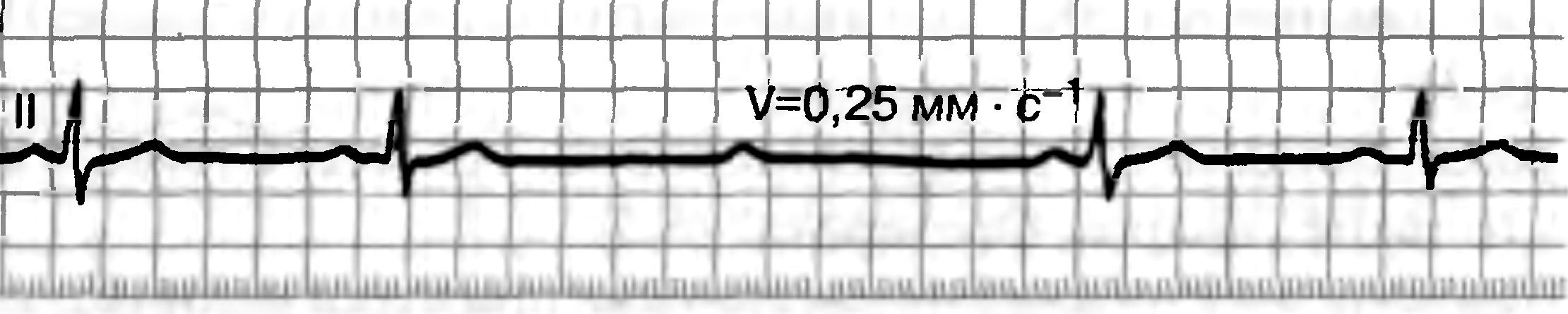

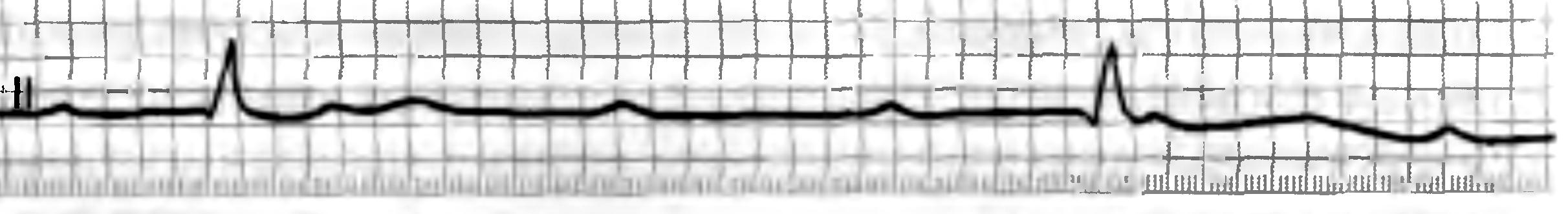

Гемодинамической основой клиники фибрилляции и трепетания желудочков является остановка кровообращения, проявляющаяся внезапной потерей сознания, остановкой дыхания, исчезновением пульсации крупных артерий и отсутствием артериального давления. На ЭКГ регистрируются волны f с постоянно изменяющимися периодичностью, амплитудой и изоэлектрическими интервалами между ними (фибрилляция желудочков; см. рис.14) либо «пилообразная» кривая с частотой волн F около 250-300 в 1 мин (трепетание желудочков; см. рис. 15).

Лечение. Необходима немедленная реанимация, а практически единственным способом прекращения фибрилляции желудочков является экстренная электрическая дефибрилляция (см. табл.4).

Рис. 14. Фибрилляция желудочков.

Рис.15. Трепетание желудочков.

4. Дисфункция синусового узла

Синусовая брадикардия и синоатриальная блокада II степени – основные составляющие дисфункции синусового узла (в качестве синонима используется также термин «синдром слабости синусового узла»).

4.1. Синусовая брадикардия

Синусовая брадикардия может быть физиологической (занятия спортом, повышение тонуса блуждающего нерва, сон, тошнота и рвота), обусловленной заболеваниями сердца (острая фаза инфаркта миокарда, особенно задне-нижней локализации) и других органов (высокое внутричерепное давление, гипотермия, гипотиреоз), или вызвана приемом лекарственных препаратов (-адреноблокаторы). Эти состояния необходимо дифференцировать.

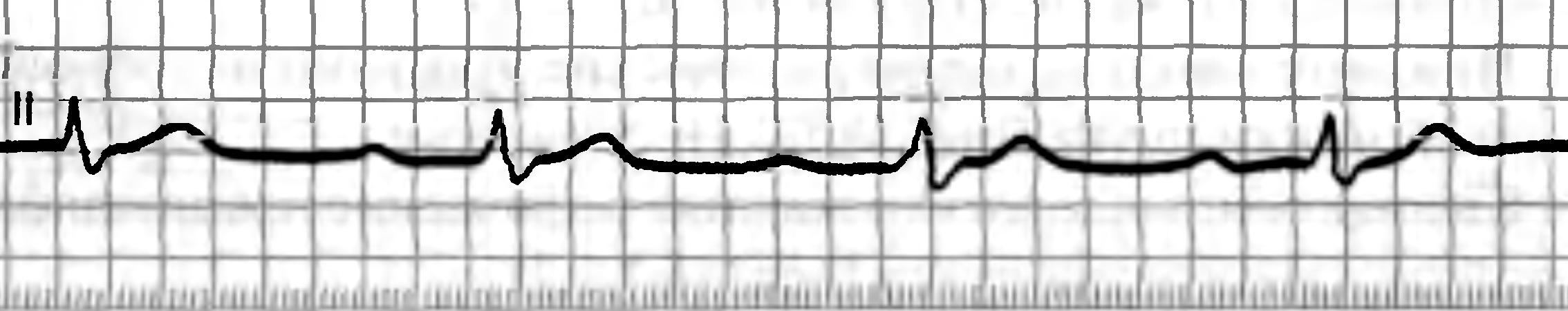

При синусовой брадикардии частота сердечных сокращений составляет менее 50 в 1 мин., а зубцы Р, комплексы QRS и зубцы Т на ЭКГ не изменены.

Рис. 16. Синусовая брадикардия.

4.2. Синоатриальная блокада II степени

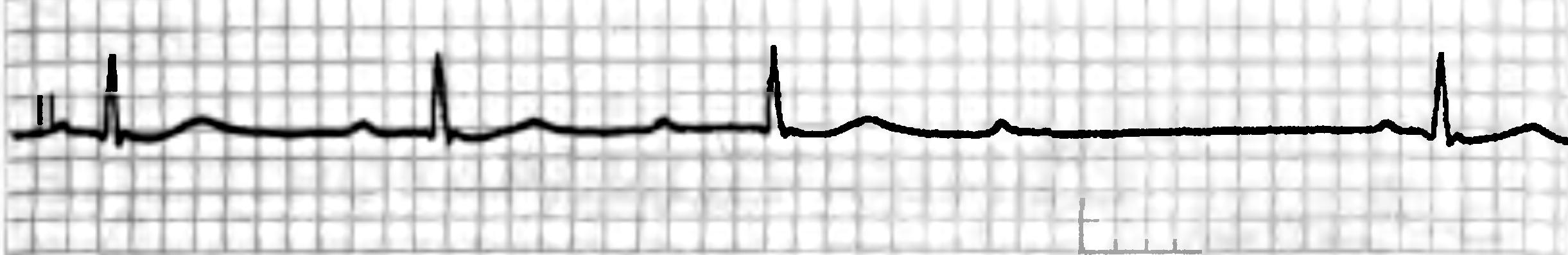

Синоатриальная блокада II степени на ЭКГ проявляется периодами отсутствия зубцов Р и следующих за ними комплексов QRS (прямая линия на ЭКГ). Основными клиническими признаками дисфункции синусового узла и, в частности, синоатриальной блокады II степени являются эпизоды головокружений и/или синкопальных расстройств сознания. Они наступают при внезапном урежении ЧСС до 25-30 в 1 мин. или во время асистолии, продолжительностью более 5-10 с. Нередко эпизоды брадикардии сменяются тахикардией (синдром «бради-тахикардии»).

Рис. 17. Синоатриальная блокада II степени.

Лечение. При брадикардии, протекающей с клиническими симптомами, первоочередным лечебным мероприятием является внутривенное введение атропина по 0,5-1,0 мг каждые 5 мин (общая доза не более 0,04 мг/кг). Если брадикардия или эпизоды асистолии вызваны лекарственными средствами (-адреноблокаторы, сердечные гликозиды, антиаритмические препараты), необходима их отмена. Больным с клиническими симптомами дисфункции синусового узла показана имплантация электрокардиостимулятора.

5. Нарушения атриовентрикулярной проводимости (ав-блокады)

АВ-блокады могут развиваться на уровне АВ-узла (проксимальные блокады) или на уровне системы Гиса-Пуркинье (дистальные блокады). В последнем случае блокады носят, как правило, хронический необратимый характер и наиболее часто развиваются при ИБС, артериальной гипертонии, кардиомиопатиях, миокардитах и пороках сердца. Примерно в 15% случаев АВ-блокада является идиопатической. Основная причина возникновения острой АВ-блокады – инфаркт миокарда.

Выделяют три степени АВ-блокады.

АВ-блокада I степени протекает без клинических симптомов; продолжительность интервала PQ на ЭКГ при ней превышает 0,2 с.

Рис. 18. АВ-блокада I степени (PQ = 0,26).

АВ-блокада II степени I типа наиболее часто возникает при инфаркте миокарда, спонтанной стенокардии, лекарственных воздействиях; она носит преходящий характер, имеет благоприятный прогноз и в лечении не нуждается.

Рис. 19. АВ-блокада II степени I типа с периодами Самойлова-Венкебаха.

АВ-блокада II степени II типа имеет, как правило, хроническое течение и протекает с клиническими симптомами (головокружения, эпизоды потери сознания), часто переходит в АВ-блокаду III степени.

Рис. 20. АВ-блокада II степени II типа.

АВ-блокада III степени (полная АВ-блокада) на уровне АВ-узла (проксимальная блокада) нередко является врожденной и при ритме АВ-соединения 40-60 в 1 мин. клинические проявления у большинства этих пациентов отсутствуют; они нуждаются в регулярном наблюдении. Дистальная АВ-блокада III степени (на уровне системы Гиса-Пуркинье) чаще всего приобретенная и протекает с клиническими симптомами, вплоть до развития приступов Морганьи-Адамса-Стокса (МАС). Приступы МАС развиваются при асистолии продолжительностью 20-30 с, характеризуются гипоксией головного мозга, судорожным синдромом и нарушением сознания, вплоть до летального исхода.

Рис. 21. Полная АВ-блокада проксимального типа с ЧСС = 46 в 1 мин.

Лечение. Наличие клинической симптоматики требует срочного в/в введения атропина 0,5-1,0 мг каждые 5 мин. (общая доза не более 0,04 мг/кг) и последующей имплантации временного или постоянного электрокардиостимулятора (см. табл. 4).