Формы адаптации

- рост системы;

- настройка и самонастройка;

- обучение и самообучение;

- объединение систем в коллектив или наоборот распад системы на части;

- адаптирование внешних условий «под себя» для достижения своих целей – для высокоорганизованных систем.

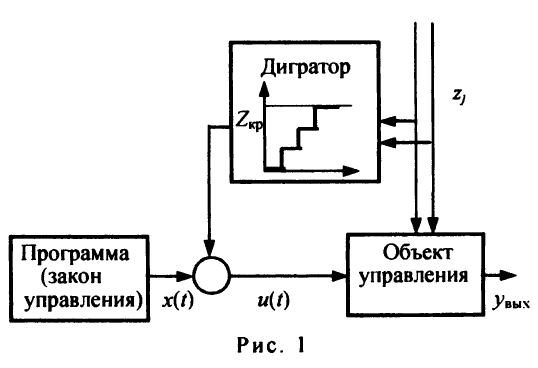

Наиболее развитую теорию адаптации применительно к техническим системам разработал Я.З.Цыпкин. Он исследовал различные формы регулирования в технических системах, и показал что наиболее эффективной моделью адаптивного поведения можно считать компенсационное управление. При этом устройство, измеряющее помехи и вырабатывающее компенсирующие воздействия, которые корректируют закон управления, в теории Цыпкина представлено как интегратор и дигратор (при дискретных помехах) для накопления помех до уровня, при котором необходима корректировка закона управления.

Устройство,

вырабатывающее программу или закон

функционирования

Круг

с секторами – устройство управления;

вырабатывающее совокупность управляющих

воздействий

;

;

– помехи;

– помехи;

- выходной результат;

- выходной результат;

– критический уровень помех;

– закон управления. С помощью такой

модели можно объяснить функционирование

регуляторов организма человека,

формирование условных рефлексов.

Сочетание принципов обратной связи и

дигратора представляет собой одну из

моделей гомеостаза (способность системы

сохранять в процессе взаимодействия

со средой значения существенных

переменных в некоторых заданных

пределах),

которую исследовали при моделировании

процессов адаптации. Эти методы

справедливы и для систем другой природы.

Каждая система в своём развитии проходит

максимум

адаптационных возможностей,

после чего цели системы достигаются.

Наиболее сложной формой адаптации

обладают самоорганизующиеся системы,

что требует исследования проблемы

устойчивости развивающихся систем.

– критический уровень помех;

– закон управления. С помощью такой

модели можно объяснить функционирование

регуляторов организма человека,

формирование условных рефлексов.

Сочетание принципов обратной связи и

дигратора представляет собой одну из

моделей гомеостаза (способность системы

сохранять в процессе взаимодействия

со средой значения существенных

переменных в некоторых заданных

пределах),

которую исследовали при моделировании

процессов адаптации. Эти методы

справедливы и для систем другой природы.

Каждая система в своём развитии проходит

максимум

адаптационных возможностей,

после чего цели системы достигаются.

Наиболее сложной формой адаптации

обладают самоорганизующиеся системы,

что требует исследования проблемы

устойчивости развивающихся систем.