- •1) Основные понятия и определения

- •3) Циркуляция судна и элементы циркуляции

- •Основные понятия и определения

- •Глонасс

- •Дифференциальные системы

- •Система спутниковой навигации gps.

- •Источники ошибок в gps

- •Основные понятия и определеня

- •Графический и аналитический расчет пройденного пути. Сущность графического счисления.

- •Графическое счисление без учета дрейфа и течения:

- •Аналитическое счисление

- •Определение места судна

- •Точность определения места судна по береговым ориентирам

- •Использование радиолокаторов. Определение места судна, используя рлс. Точность.

- •Влияние метеорологических условий на дальность радиолокационного обнаружения объектов.

- •6.Помехи от волнения. 7. Помехи от работающих рлс. Мппсс - 72; Правило 6 (б).

- •Определение места радионавигационными средствами.

- •Радиомаяки и их типы.

- •Использование картографических проекций в судовождении

- •Графические задачи решаемые на морских картах

- •Составление сеток изолиний.

- •Справочники и морские карты. Их чтение

- •Задачи и методы поддержания морских навигационных карт и пособий на уровне современности

- •Планирование рейса

- •Подбор морских карт и других средств судовождения перед выходом судна в море. Набор морских карт Подбор карт для рейса.

- •Перечень книг и изданий по судовождению подготавливаемых к рейсу.

- •Предварительный расчет и предварительная прокладка курсов. Выбор навигационного пути

- •Плавание в сложных условиях (во время шторма, тумана).

- •1. Спуск и подъем шлюпки спасателем с наветренной стороны аварийного судна.

- •2. Спуск и подъем шлюпки спасателя с подветренной стороны аварийного судна.

- •3. Спуск шлюпки спасателя с наветренной стороны аварийного судна и подъем ее с подветренной стороны спасателя.

- •4. Поддержка шлюпки у аварийного судна на тросе спасателя.

- •5. Отбуксирование шлюпки спасателя к аварийному судну.

- •6. Подъем шлюпки невозможен.

- •Уход за навигационным оборудованием

- •Подготовка технических средств навигации.

- •Приливно-отливные явления.

- •"Нуль глубины" и "Поправка глубины".

- •Морская лоция. Назначение и задачи

- •Якорная цепь

- •Стопоры

- •Подъемные механизмы якорного устройства

- •Правила технической эксплуатации якорного устройства

- •Техника безопасности при якорных работах

- •Подготовка якорного устройства и отдача якоря

- •Отдача якоря

- •Постановка судна на один и два якоря

- •Постановка судна на один якорь

- •Постановка судна на два якоря

- •Постановка судна на шпринг

- •Организация вахтенной службы при стоянке судна на якоре

- •Съемка судна с якоря и швартовых бочек

- •Состав швартовного устройства

- •Киповые планки

- •Вьюшки и банкеты

- •Бросательные концы (выброски) и кранцы

- •Швартовые механизмы

- •Переносные стопоры

- •Самостоятельная швартовка судна

- •Подход к причалу левым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду

- •Подход к причалу правым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду

- •Подход к причалу левым бортом между стоящими судами

- •Подход к причалу кормой

- •Швартовка судна при ветре, направленном вдоль причала

- •Обеспечение безопасности стоянки судна на швартовах у причала

- •Перетяжка судна вдоль причала и разворот у причала

- •Швартовка одного судна к борту другого

- •Отход судна от причала

- •Отшвартовка с помощью буксира (буксиров)

- •Состав буксирного устройства

- •Подача и крепление буксирного каната Подача буксира на буксируемый объект

Якорная цепь

Держащая сила якоря передается судну через якорный канат, один конец которого прикреплен к якорю, а другой крепится на судне. В настоящее время на судах в качестве якорных канатов при меняют цепи.

Держащая сила якорной цепи невелика. В зависимости от грунта она составляет 10—50% от массы цепи, лежащей на грунте. Однако при динамических нагрузках якорная цепь действует как амортизатор, и поэтому чем больше длина вытравленной цепи, тем меньше нагрузки испытывает якорь. Для обеспечения наибольшей держащей силы якоря минимальная длина вытравленной цепи должна быть такой, чтобы сохранялось горизонтальное положение веретена.

По Правилам Регистра РФ суда могут снабжаться цепями обыкновенной, повышенной и особой прочности с уменьшением калибра.

Суммарная длина обеих цепей для становых якорей должна также определяться согласно характеристики снабжения данного судна.

Толщину якорных цепей измеряют по диаметру сечения звена в месте его соприкосновения с другим звеном.

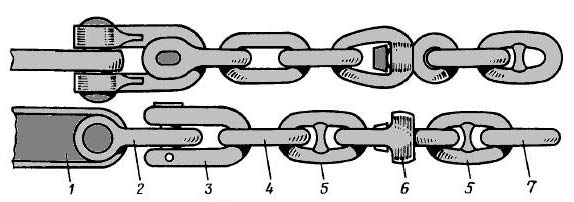

Рис.

2.6. Звенья якорной цепи

Рис.

2.6. Звенья якорной цепи

Диаметр указанного сечения называется калибром цепи.

Якорные цепи изготовляют из стали контактной сваркой, отливкой, штамповкой и комплектуют из отдельных смычек, которые в зависимости от их расположения в цепи разделяются на: • якорную; • промежуточные; • коренную.

Якорная смычка должна иметь вертлюг, предотвращающий закручивание цепи, и концевую скобу, соединяемую со скобой якоря. При этом в якорную скобу закладывается штырь концевой скобы.

Рис.

2.7. Якорная смычка

Рис.

2.7. Якорная смычка

1 – веретено якоря; 2 – скоба якоря; 3 – концевая скоба; 4 – концевое звено; 5 – усиленное звено; 6 – вертлюг; 7 – нормальное звено

Рис.

2.8. Вертлюг якорной смычки

Рис.

2.8. Вертлюг якорной смычки

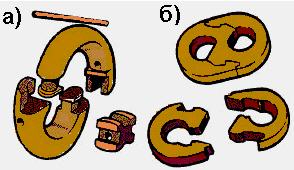

Промежуточные смычки должны иметь длину 25—27,5 м и состоять из нечетного числа звеньев. При комплектации якорных цепей смычки соединяют так, чтобы соединительное звено (скоба) ложилось на цепной барабан брашпиля плашмя во избежание вредных напряжений в соединительных звеньях. При вырубании поврежденных звеньев цепи это условие должно учитываться. Общая длина двух цепей представляет собой суммарную длину только промежуточных смычек. Якорная и коренная смычки в расчет не принимаются. Полученная по формуле длина округляется (в любую сторону) до целого числа смычек, и если их общее число оказывается нечетным, то цепь правого якоря должна быть на одну смычку больше, чем левого. Звенья цепей должны иметь поперечную распорку - контрфорсы. Наиболее употребительные звенья для соединения смычек якорных цепей — Кентера, Болдта.

Рис.

2.9. Соединительные звенья

Рис.

2.9. Соединительные звенья

а) – звено Кентера; б) – по ведомственной нормали

В процессе эксплуатации судна большему изнашиванию подвергаются первые смычки якорной цепи; так как судно чаще становится на якорь на небольших глубинах. Для равномерного изнашивания якорной цепи после определенного периода эксплуатации первые смычки расклепывают и переставляют к коренной. Иногда переворачивают якорную цепь. Если смычки были соединены при помощи скоб, то их необходимо переставить спинками к якорю.

Соединительные звенья и скобы не обладают равной прочностью по всем направлениям. Это надо учитывать и не допускать, чтобы при постановках на якорь и съемках с него соединительные скобы (звенья) работали на изгиб: под нагрузкой не ложились на форштевень, не останавливались на звездочке и в подобных положениях.

Якорные цепи обязательно маркируют. Способов маркировки применяется несколько. Один из них следующий: • на первой смычке — последнее звено с распоркой первой смычки и первое звено с распоркой второй смычки окрашивают в белый цвет, а на распорки этих звеньев кладут марки из нескольких шлагов отожженной (мягкой) проволоки; • на второй смычке — два звена с распорками в конце второй смычки и два таких же звена в начале третьей смычки окрашивают в белый цвет, а на распорки вторых звеньев накладывают проволочные шлаги; • на третьей смычке — окрашивают соответственно по три звена с распорками третьей и четвертой смычек, а проволочные шлаги накладывают на распорки третьих звеньев.

Такую же разбивку производят на четвертой и пятой смычках. Начиная с конца шестой смычки порядок разбивки повторяют.

При отдаче или подъеме якоря необходимо довольно точно

Имеющуюся на звеньях краску следует подновлять при каждом удобном случае. Поврежденные проволочные марки нужно немедленно заменять новыми, при этом не следует накладывать на железную цепь марки из медной проволоки.

Коренная смычка якорной цепи крепиться в цепном ящике к корпусу при помощи специального устройства, имеющего привод на верхнюю палубу. Усилием, прилагаемым к рукоятке привода, освобождается откидной гак с заложенным за него концевым звеном, в результате чего якорная цепь полностью отдается.

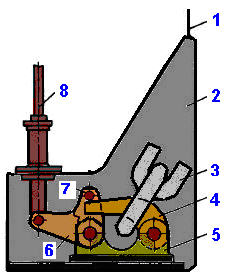

Рис.

2.10. Крепление коренного конца якорной

цепи

Рис.

2.10. Крепление коренного конца якорной

цепи

1 – переборка цепного ящика; 2 – ниша; 3 – якорная цепь; 4 – откидной гак; 5 – обух; 6 – рычаг; 7 – упорный ролик; 8 – тяга привода

Якорную цепь на судах укладывают в цепной ящик — расположенный в помещении под брашпилем. На современных судах цепные ящики — узкие и высокие, что облегчает самоукладывание цепи без опасности ее заваливания. Укладка якорной цепи в такой ящик требует только надзора.

Рис.

2.11. Цепной ящик

Рис.

2.11. Цепной ящик