- •1) Основные понятия и определения

- •3) Циркуляция судна и элементы циркуляции

- •Основные понятия и определения

- •Глонасс

- •Дифференциальные системы

- •Система спутниковой навигации gps.

- •Источники ошибок в gps

- •Основные понятия и определеня

- •Графический и аналитический расчет пройденного пути. Сущность графического счисления.

- •Графическое счисление без учета дрейфа и течения:

- •Аналитическое счисление

- •Определение места судна

- •Точность определения места судна по береговым ориентирам

- •Использование радиолокаторов. Определение места судна, используя рлс. Точность.

- •Влияние метеорологических условий на дальность радиолокационного обнаружения объектов.

- •6.Помехи от волнения. 7. Помехи от работающих рлс. Мппсс - 72; Правило 6 (б).

- •Определение места радионавигационными средствами.

- •Радиомаяки и их типы.

- •Использование картографических проекций в судовождении

- •Графические задачи решаемые на морских картах

- •Составление сеток изолиний.

- •Справочники и морские карты. Их чтение

- •Задачи и методы поддержания морских навигационных карт и пособий на уровне современности

- •Планирование рейса

- •Подбор морских карт и других средств судовождения перед выходом судна в море. Набор морских карт Подбор карт для рейса.

- •Перечень книг и изданий по судовождению подготавливаемых к рейсу.

- •Предварительный расчет и предварительная прокладка курсов. Выбор навигационного пути

- •Плавание в сложных условиях (во время шторма, тумана).

- •1. Спуск и подъем шлюпки спасателем с наветренной стороны аварийного судна.

- •2. Спуск и подъем шлюпки спасателя с подветренной стороны аварийного судна.

- •3. Спуск шлюпки спасателя с наветренной стороны аварийного судна и подъем ее с подветренной стороны спасателя.

- •4. Поддержка шлюпки у аварийного судна на тросе спасателя.

- •5. Отбуксирование шлюпки спасателя к аварийному судну.

- •6. Подъем шлюпки невозможен.

- •Уход за навигационным оборудованием

- •Подготовка технических средств навигации.

- •Приливно-отливные явления.

- •"Нуль глубины" и "Поправка глубины".

- •Морская лоция. Назначение и задачи

- •Якорная цепь

- •Стопоры

- •Подъемные механизмы якорного устройства

- •Правила технической эксплуатации якорного устройства

- •Техника безопасности при якорных работах

- •Подготовка якорного устройства и отдача якоря

- •Отдача якоря

- •Постановка судна на один и два якоря

- •Постановка судна на один якорь

- •Постановка судна на два якоря

- •Постановка судна на шпринг

- •Организация вахтенной службы при стоянке судна на якоре

- •Съемка судна с якоря и швартовых бочек

- •Состав швартовного устройства

- •Киповые планки

- •Вьюшки и банкеты

- •Бросательные концы (выброски) и кранцы

- •Швартовые механизмы

- •Переносные стопоры

- •Самостоятельная швартовка судна

- •Подход к причалу левым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду

- •Подход к причалу правым бортом без отдачи якоря в штилевую погоду

- •Подход к причалу левым бортом между стоящими судами

- •Подход к причалу кормой

- •Швартовка судна при ветре, направленном вдоль причала

- •Обеспечение безопасности стоянки судна на швартовах у причала

- •Перетяжка судна вдоль причала и разворот у причала

- •Швартовка одного судна к борту другого

- •Отход судна от причала

- •Отшвартовка с помощью буксира (буксиров)

- •Состав буксирного устройства

- •Подача и крепление буксирного каната Подача буксира на буксируемый объект

"Нуль глубины" и "Поправка глубины".

Н улём

глубин

называется условная поверхность, от

которой даются отметки глубин на мopcких

навигационных картах.

улём

глубин

называется условная поверхность, от

которой даются отметки глубин на мopcких

навигационных картах.

Действительная глубина в любой точке может быть определена путём алгебраического суммирования глубины Нк, указанной на карте, с высотой h мгновенного приливного уровня моря, определённого по Таблицам приливов (см. рис.)

В большинстве случаев в качестве нулей глубин выбираются наинизшие уровни, но возможны случаи, когда действительная глубина окажется меньше отметки, показанной на карте. В Таблицах приливов на эти дни даются отрицательные высоты малых вод, которые и надо вычитать из отметок глубин на карте.

В Таблицах приливов и на отечественных морских картах на иностранные воды сохраняются те же нули глубин, какие приняты на соответствующих иностранных картах. Вследствие этого Таблицы приливов могут быть использованы при работе с любыми иностранными картами.

Основным навигационным пособием, содержащим предвычисленные уровни по Мировому океану, являются таблицы приливов. Различают таблицы приливов календарного типа, издаваемые ежегодно на календарные даты, и таблицы постоянного действия, рассчитанные на много лет. Предвычисленные уровни в таблицах приводятся для морей России относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ), а по зарубежным водам относительно нулей глубин, какие приняты на иностранных картах.

Морская лоция. Назначение и задачи

Для обеспечения безопасности судовождения недостаточно располагать той навигационной информацией, которая может быть получена при помощи навигационных, справочных и вспомогательных морских карт. В дополнение к ним издаются руководства и пособия для плавания. В число основных руководств входят лоции, книги «Огни и знаки» («Огни») и «Радиотехнические средства навигационного оборудования».

Необходимый для судоводителя справочный и инструктивный материал приводится также в таких изданиях, как Каталог карт и книг, расписания радиопередач навигационных и гидрометеорологических сообщений, гидрометеорологические атласы, таблицы приливов, описание маршрутов, правила плавания, Мореходные таблицы, Морской астрономический ежегодник (МАЕ) и др.

В лоциях содержатся сведения навигационного и гидрометеорологического характера, которые позволяют судоводителю изучить условия плавания в районе следования судна. В них также даются рекомендации о выборе курсов и приводятся другие данные, которые не могут быть помещены на картах.

Лоции издаются для отдельных морей или их частей, а также для отдельных районов океанов. В каждой лоции материал располагается в одинаковом порядке. В начале книги помещают лист для учета корректуры, затем обращение к мореплавателям, в котором содержится просьба сообщать органам ГУНиО МО сведения, необходимые для исправления карт и пособий.

В «Общих замечаниях» приводятся сведения, поясняющие текст лоции: о принятых единицах расстояния, о высоте сооружений, о глубинах, направлениях границ секторов освещения огней и т. п. В начале книги помещается схема района, охватываемого данным описанием. Далее следует раздел «Общий обзор», который включает в себя навигационно-географический и гидрометеорологический очерки района, а также правила плавания.

"Основным разделом лоции является «Навигационное описание» берегов. Этот раздел разбит на главы, каждая из которых содержит описание определенного участка побережья. В описание по* бережья включены сведения о приметных пунктах, средствах навигационного оборудования, навигационных опасностях, якорных стоянках, указания для входа в порты и сведения о них, сведения о ветрах, течениях, туманах и т. д. В каждой главе навигационного описания даны наставления для плавания на данном участке побережья и приводятся рекомендации для выбора курсов.

В конце книги помещают справочный отдел и алфавитный указатель.

Необходимые сведения, которые по содержанию относятся к определенному разделу лоции, находят с помощью оглавления. Если же требуются данные о конкретном пункте на побережье (мыс, бухта, маяк, порт и т. п.), то нужную страницу книги находят по алфавитному указателю.

Лоции переиздаются через 4—6 лет. В промежутке между двумя изданиями выпускаются дополнения к лоциям, а также вносятся необходимые изменения непосредственно в текст книги.

СОСТАВ ЯКОРНОГО УСТРОЙСТВА

Якорное устройство должно: • обеспечивать надежную стоянку судна на рейдах и в открытом море; • удерживать на месте судно, стоящее одновременно на якоре (якорях) и на швартовах; • служить одним из средств снятия судна с мели; • способствовать управлению судном в стесненных условиях плавания.

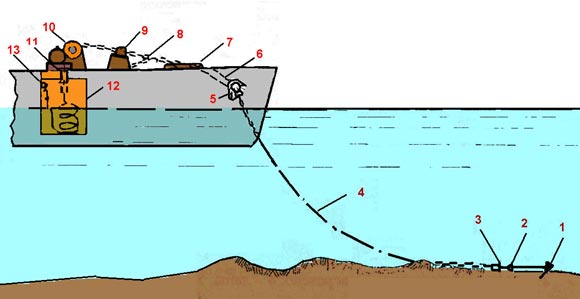

Рис.

2.1. Состав якорного устройства судна.

Рис.

2.1. Состав якорного устройства судна.

1 – становой якорь; 2 – якорная скоба; 3 – вертлюг; 4 – якорная цепь; 5 – бортовой клюз; 6 – якорная труба; 7 – палубный клюз; 8 – цепной стопор; 9 – винтовой стопор; 10 – брашпиль (шпиль); 11 – цепная труба; 12 – цепной ящик; 13 – устройство экстренной отдачи якорной цепи.

Якоря

Якоря, применяемые на судах, по конструкции разделяются на три большие группы:

I группа – якоря, имеющие шток и зарывающиеся в грунт одной лапой. Якоря адмиралтейского типа.

II группа – якоря втяжные, без штока, зарывающиеся в грунт двумя лапами. На судах наибольшее применение имеют якоря Холла, Грузона, Болдта.

III группа - якоря повышенной держащей силы.

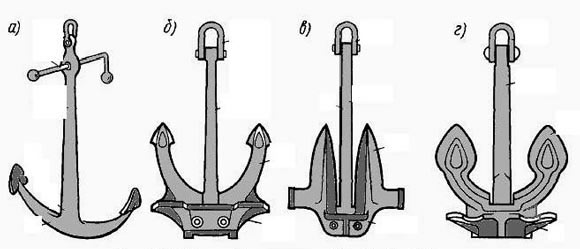

Рис.

2.2. Якоря: а) – адмиралтейский; б) – Холла;

в) – Матросова; г) - Грузона

Рис.

2.2. Якоря: а) – адмиралтейский; б) – Холла;

в) – Матросова; г) - Грузона

К судовым якорям относятся: становые, запасные, стоп-анкеры, верпы, дреки, ледовые и кошки.

Становые якоря постоянно заведены в клюзы и служат для постановки на якорь.

Запасные якоря по конструкции и весу идентичны становым и хранятся в специально отведенных местах на палубе или трюме.

Стоп-анкеры служат для удержания судна в определенном направлении, они обычно заводятся с кормы и составляют по весу 1/3 станового якоря.

Верпы служат для тех же целей, что и стоп-анкеры. Вес верпа – 1/2 веса стоп-анкера.

Дреки – небольшие шлюпочные якоря.

Кошки – трех или четырехлапые якоря, имеющие вес в несколько килограмм. В основном служат для отыскания затонувших или вылавливания плавающих предметов.

Для длительной и прочной стоянки судов применяются мертвые якоря, которые обычно имеют большой вес и особую конструкцию, обеспечивающую надежное сцепление с грунтом.

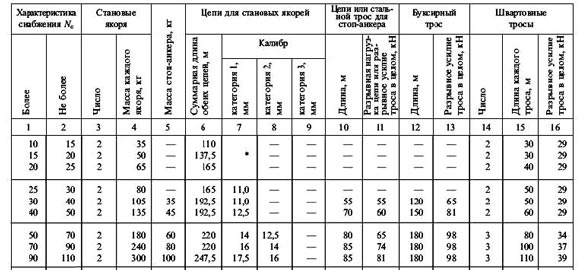

По Правилам Регистра РФ становые якоря, якорные цепи для судов подбирают по характеристике снабжения, которая рассчитывается согласно следующей формулы:

Nc = Δ 2/3 + 2Bh + 0,1A

где Δ — массовое (объемное) водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую ватерлинию, т (м3); В — ширина судна, м; h — высота от летней грузовой ватерлинии до верхней кромки настила палубы самой высокой рубки, м; A —площадь парусности на длине судна L, считая от летней грузовой линии, м2 учитывается площадь парусности только корпуса, надстроек и рубок шириной более чем 0,25 В.

Рис.

2.3. Якорь Холла

Рис.

2.3. Якорь Холла

1 – скоба; 2 – веретено; 3 – лапы; 4 – коробка

Рис.

2.4. Фрагмент таблицы для определения

судового снабжения

Рис.

2.4. Фрагмент таблицы для определения

судового снабжения

Для выполнения основного назначения становой судовой якорь должен обладать хорошей держащей силой, при этом быстро забирать грунт, а также повторно входить в грунт после срывов; сохранять постоянство держащей силы при перемене направления якорной цепи; при подъеме легко отделяться от грунта, обладать компактностью, быть прочным, простым в изготовлении и дешевым.

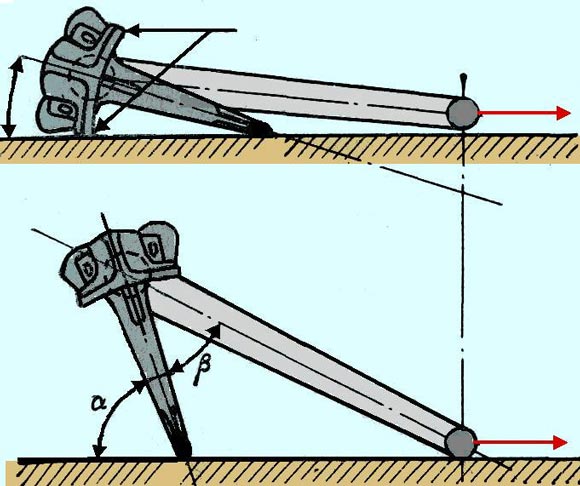

Рис.

2.5. Процесс забирания грунта якорем с

поворотными лапами

Рис.

2.5. Процесс забирания грунта якорем с

поворотными лапами