- •[Править] Новгород

- •[Править] Владимиро-Суздальское княжество

- •[Править] Первая половина XIII века

- •[Править] Монгольское нашествие и иконопись середины — второй половины XIII века

- •[Править] Новгород

- •[Править] Северо-Восточная Русь

- •[Править] Псков

- •[Править] XIV век. Новые связи с Византией

- •[Править] Новгород

- •[Править] Псков

- •[Править] Москва

- •[Править] Расцвет русской иконописи в начале XV века. Преподобный Андрей Рублёв и его современники

- •[Править] Примечания

[Править] Псков

Илья Пророк с житием. Середина XIII века. ГТГ.

Икона «Илья пророк в житии» из погоста Выбуты под Псковом, является, по-видимому, древнейшей сохранившейся псковской иконой. В среднике изображён сидящий в пустыне пророк Илья. На верхнем поле иконы расположен деисус, а на остальных — клейма жития, отличающиеся ясными и простыми композициями. Изображение ворона, кормящего пророка, отсутствует или не сохранилось. Особое тихое и сосредоточенное состояние, в котором находится Илья, породило предположение, что здесь изображено явление ему Бога в веянии тихого ветра (3 Цар. 19:11-12). Лик святого приобрел более открытое и теплое выражение, чем в любой из домонгольских икон. Икона отличается особым тонким колоритом, хорошо сочетающимся с серебряным фоном[17].

[Править] XIV век. Новые связи с Византией

С начала XIV века русские города вновь начинают поддерживать активные связи с Византией. Последовавшее вследствие этого новое влияние её культуры, вызвало во второй половине столетия своеобразный отклик в русской иконописи.

Троица с Авраамом и Саррой. Вторая четверть XIV века.

Спас Ярое око. Середина — вторая четверть XIV века.

В северо-восточной Руси сохранялось прежнее значение Ростова. Уже с конца XIII века активно развивалась Тверь, но в первой четверти XIV века первенство перехватила Москва, ставшая с 1325 года местом пребывания русского митрополита.

В ранних иконах XIV века заметно влияние не утончённого палеологовского ренессанса, а «тяжёлого» монументального византийского стиля XIII века. Он был более созвучен русскому искусству.

В последние года жизни митрополита Максима (между 1299—1305) была создана ростовая икона Богоматери Максимовская (хранилась у его гробницы в Успенском соборе Владимира, теперь в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике). Икона имеет уникальную иконографию, связанную с личностью митрополита Максима. Святитель изображён снизу иконы, стоящим на башне и принимающим от Богоматери святительский омофор. Фигуры Богородицы и Христа обладают объёмностью и тяжестью. Пространственность композиции подчеркивается движением развернувшегося к святителю Младенца.

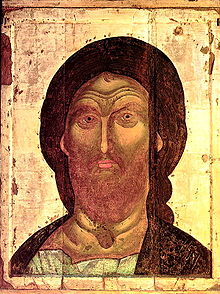

В Успенском соборе Москвы находится большая оплечная икона Спасителя первой трети столетия. В ней заметно византийское влияние, особенно в плавной моделировке лика со скользящим светом. Русские черты проявились в точёных, несколько схематичных формах. Образ, что характерно для русской иконописи, обладает большей открытостью, которая сочетается здесь с византийской созерцательностью.

Здесь же в Московском Кремле хранится большая икона Троицы второй четверти века, неизвестного происхождения. Хотя живопись до сих пор скрыта поновлением 1700 года, два расчищенных фрагмента — лик правого Ангела и фигурка Сарры — показывают, что композиция XIV века была точно повторена.

Позднее была создана вторая, хранящаяся здесь же, оплечная икона Христа — «Спас Ярое око». Её отличает особая драматическая напряжённость, вызванная резкими морщинами лба и контрастами густых теней и ярких вспышек света[18].