- •Позаченюк е.А.

- •Глава 4. Геоэкологическая оценка территории…………………….

- •Глава 5. Экологическая инфраструктура как средство стабилизации геоэкологического состояния территории…………………………………………………..…...

- •Глава 6. Аудиторское заключение………………………………..

- •Введение

- •Глава 1 методологические аспекты экологического аудита территорий

- •1.2. Основные подходы

- •1.3. Процедура

- •1. Предаудиторский этап:

- •1.4. Схема методики осуществления

- •Глава2 организация объекта экологического аудита территорий

- •2.1. Географическое положение

- •2.2. Организация территории

- •2.3. Организация среды

- •2.4. Ценность объекта

- •Глава3 коадаптивность в аудиторской оценке территорий

- •3.1. Коадаптация хозяйственной и природной подсистем в пределах объекта экологического аудита территорий

- •3.2. Коадаптация объекта экологического аудита со средой

- •Глава 4 геоэкологическая оценка территории

- •4.1. Схема методики оценки геоэкологического состояния

- •4.2. Геоэкологическое состояние территории равнинного Крыма

- •4.3. Геоэкологическое районирование

- •Глава 5 экологическая инфраструктура как средство стабилизации геоэкологического состояния территории

- •5.1. Понятие экологической инфраструктуры

- •5.2. Экологическая инфраструктура равнинного Крыма

- •5.3. Принципы формирования целостной экологической инфраструктуры

- •Глава 6 аудиторское заключение

- •6.1. Общие требования и методика

- •6.2. Экологическое аудиторское заключение по равнинному Крыму

- •10. Мероприятия по устойчивому развитию равнинного Крыма.

- •Литература

- •П р и л о ж е н и я

2.2. Организация территории

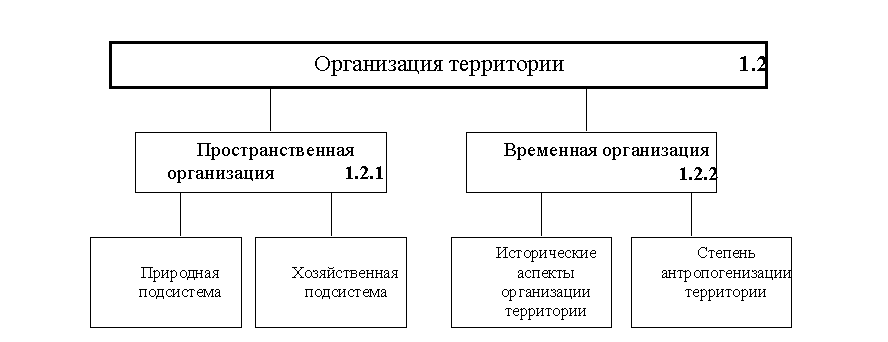

Исследование организации территории (рис.1.1, блок 1.2) предполагает анализ пространственных (блок 1.2.1) и временных (блок 1.2.2) ее аспектов (рис. 2.3). Пространственная организация предусматривает рассмотрение структурных составляющих объекта ЭАТ – природной и хозяйственной подсистем единой целостной ПХТС региона. Их можно характеризовать через множество моделей. Изучая свойства природной подсистемы целесообразно выявить типы ЛТС. Ландшафтная организация территории анализируется через такие типы структур, как морфологическая, позиционно-динамическая, бассейновая, парагенетическая, биоцентрическая сетевая. Оценивается степень антропогенной преобразованности исходного естественного ландшафта, поскольку это служит ведущим критерием дальнейшего освоения территории. Важно выделить свойства, ограничивающие развитие объекта. При этом необходимы данные о временных аспектах орга-низации территории, так как это определяет формирование и размещение объекта.

Рис.

2.3. Логическая схема раскрытия организации

территории

Рис.

2.3. Логическая схема раскрытия организации

территории

Рассмотрим реализацию этих положений на примере равнинного Крыма. В общем виде пространственная организация его территории отражена на рис. 2.4.

Особенности организации природной подсистемыопределяются нижеследу-ющим. Абсолютные высоты в равнинном Крыму изменяются от 0 до 50 м в Присивашье, от 50 до 150 м – в Центральном Крыму, и лишь в западной части – на Тарханкутском полуострове – более 150 м. В тектоническом отношении выделяются Центрально-Крымский палеосвод, Северо-Крымский прогиб, Тарханкутское антиклинорное поднятие. Характер современного рельефа и тектоническая расчлененность территории как результат неотектонических движений обусловили господство определенных физико-географических процессов и их направленность. Так, в геоморфологическом отношении в равнинном Крыму выделяются три основные района: Присивашье (с господствуют аккумулятивных процессов), Тарханкутский (с преобладанием денудации), Центрально-Крымский (с сочетанием денудационных и аккумулятивных процессов) [117].

Южное полуостровное положение определило благоприятный радиационный режим: в течение года, преимущественно в апреле-октябре, равнинный Крым получает очень большое количество солнечного тепла и света. Так, радиационный баланс в среднем за год составляет 52-59 ккал/см2, из них 60% (28 ккал/см2) приходится на летние месяцы. Продолжительность солнечного сияния за год – 2250-2470 часов, из которых в декабре лишь 22-26% (50-65 часов) возможного. Продолжительный вегетационный период. Суммы температур воздуха за период с устойчивой температурой выше 100достигают 3400-36000С. Все это благоприятствует развитию в регионе интенсивного хозяйства южного типа. Однако важнейшие процессы вегетации нередко протекают в условиях недостатка влаги. В среднем в равнинном Крыму выпадает 300-400 мм осадков в год. Причем вследствие полуостровного положения, близости моря и соседства с горами пространственное распределение осадков неравномерно. Наблюдается усиление сухости климата от южно-центральной части к окраинам, годовое количество осад- ков изменяется соответственно от 400-500 мм до 300-350 мм. Очень неблагоприятно как сезонное распределение осадков: летний минимум и осенне-весенний максимум;

так и их характер: отсутствие снежного покрова зимой и сильные ливни летом, которые являются одной из главных причин сильной эродированности почв.

Территория равнинного Крыма характеризуется отчетливо выраженной зональной дифференциацией природы. Согласно ландшафтно-типологической карте (М 1:200000), составленной Г.Е. Гришанковым в результате детальных полевых исследований 1965-1975 гг. и обобщения обширного эмпирического материала, выделяются системы природных зон в пределах ландшафтных уровней. Ландшафтные уровни – это планетарные геоморфологические образования, относительно однородные по характеру рельефа и грунтового увлажнения, но отличающиеся своеобразием проявления географической зональности [118]. Каж-дый ландшафтный уровень имеет свою систему ландшафтных зон с ландшафтными поясами или ярусами. Последние состоят из относительно однородных в геоморфо-логическом, почвенном и биоценотическом отношениях единиц – местностей.

С учетом современного состояния ландшафтов (особенностей климата, расти-тельности и т.д.), характера хозяйственного использования (доминирование сельско-хозяйственного производства) в целях данной работы считаем целесообразным предгорный степной пояс условно отнести к объекту исследования. Таким образом, в дальнейшем рассматриваются такие ландшафтные зоны: полупустынных реликтово-бореальных степей; типичных реликтовых бедноразно-травных степей в комплексе с полусубтропическими; разнотравных полусубтропических степей полусубтропической лесостепи. Детальная их характеристика дана в табл. 2.1.

В результате исследований в 1986 году Е.А. Позаченюк, в пределах Крыма выделены и картографированы регионы по господствующим внутрирегиональным закономерностям [119]. В зоне полупустынных реликтово-бореальных степей на гидроморфных равнинах ведущим фактором организации геосистем выступает глубина грунтовых вод. В результате формируется гидроморфная поясность, которая связана с изменением засоленных грунтовых вод с глубиной залегания от 0 до 6-8 м. Ландшафтная структура определяется сочетанием трех основных гидроморфных поясов: недренированного, слабодренированного и относительно дренированного. В зоне типичных реликтовых бедноразнотравных степей на пла корных равнинах ведущие факторы ландшафтной организации - относительная высота, литология, степень и характер расчлененности рельефа. В соответствии с вертикальными различиями ландшафтов, связанными с изменением геоморфологи-ческих условий формируется ландшафтная ярусность. Она проявляется там, где незначительное колебание высот над уровнем моря не сказывается на изменении климата, а, следовательно, на структуре ландшафтов. В равнинном Крыму четко прослеживается выделение трехъярусных равнин Тарханкутской возвышенности и двухъярусные Центральные равнины. Факторами ландшафтной организации в подзоне разнотравных полусубтропических степей полусубтропической лесостепи выступают позиция предгорных равнин по отношению к горам и направлению господствующих ветров, высота над уровнем моря и глубина грунтовых вод. В связи с этим формируется склоновая микрозональность.

Таблица 2.1

Характеристика ландшафтных зон равнинного Крыма

(по данным Г.Е.Гришанкова, [118])

|

Ландшафтные зоны (подзоны) |

Показатели климата |

Глубина грунтовых вод, м |

Почвы |

Типы растительного покрова |

Ландшафтная структура | ||||

|

Высота над уровнем моря, м |

Средняя температура января, 0С |

Средняя температура июля, 0С |

Число дней с темпе-ратурой выше 10 0С |

Количество осадков, мм | |||||

|

Полупустынных реликтово-бореальных степей в комплексе с галофитными и полусубтропическими степями полупустынного типа |

0-40 |

(0,0) – (-3,0) |

22,7 – 23,7 |

180 - 190 |

300 – 400 |

0 – 8 |

Солончаки, солонцы, лугово-каштановые |

Полупустынные галофитные луга, полынно-типчаковые степи, типчаково-ковыльные степи, полусубтропические саванноидные степи |

Микропоясная |

|

Типичных реликтовых бедноразнотрав-ных степей в комплексе с полусубтропическими |

40-150 |

(-0,6) – (-0,9) |

22,7 – 23,7 |

185 - 190 |

360 - 440 |

более 10 |

Черноземы южные, черноземы карбонатные, лугово-черноземные |

Типчаково-ковыльные степи, разнотравно-ковыльные степи, фриганоидные полу-субтропические степи, саванноидные полу-субтропические степи |

Мозаичная |

|

Подзона разнотравных полусубтропических степей полусубтропической лесостепи |

0-200 |

(-1,4) – (+4,4) |

21,0 – 23,0 |

185 - 190 |

375 - |

|

Черноземы южные, черноземы предгорные карбонатные |

Ковыльно-типчаковые степи с элементами фриганоидных растений, разнотравно-бородачовые степи, разнотравно-асфоделиновые степи |

Микрозональная |

Одна из главных причин вышеописанной структуры – позиция. Под ней понимаются пространственно-временные отношения геосистем к другим географическим объектам и полям [120,121]. Позиционное положение важную роль играет в становлении черт природы приморских территорий равнинного Крыма. В предгорье дифференциация связана преимущественно с позицией относительно Горного Крыма. Подробно этот аспект изложен в главае 3.2.

Согласно физико-географическому районированию Украины 1993 года [122], внутрирегиональные закономерности ведут к обособлению территорий на уровне физико-географических подобластей и районов.

Организация хозяйственной подсистемыравнинного Крыма (см. рис. 2.4) имеет свои особенности. Важнейшей ее составляющей являетсясельское хозяйство, удельный вес которого в национальном доходе достигает 35%. Ведущие отрасли сельскохозяйственной специализации – зерновое хозяйство, овощеводство, виногра-дарство, плодоводство, мясомолочное животноводство, птицеводство. Исследуемый регион - основной район производства зерна. С 1989 года валовые сборы зерна составляли почти 1 т на душу населения. В 2000 г. на душу населения приходилось 426 кг зерна. Отличительная особенность сельского хозяйства равнинного Крыма – использование орошения при выращивании различных культур. Удельный вес орошаемых земель в отдельных районах превышает 50%. Например, в Джанкойском районе он достигает 58%, Нижнегорском – 55%, Красноперекопском – 52%. Основные источники орошения – СКК, артезианские скважины.

Промышленную составляющую хозяйственной подсистемы региона представляют предприятия химического прозводства: производственное объеди-нение (ПО)„Титан”, Сивашский анилино-красочный, Перекопский бромный, Крымский содовый и Сакский химический заводы. Они относятся к наиболее опасным источникам загрязнения в масштабах всего Крыма, ухудшая его ГЭС (см. глава 3.3) и нанося ущербрекреационномукомплексу.

В пределах равнинного Крыма выделяются два рекреационных подрайона [123, 124]: а) западно-бережный, специализирующийся на климатолечении при заболеваниях органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта с широким развитием детского отдыха и неорганизованных форм отдыха, и б) равнинный – эпизодического рекреационного использования с преобладанием кратковременных форм рекреации и развитием функции транзита рекреационных потоков. В целом же равнинный Крым характеризуется низким уровнем курортной освоенности. Минеральные воды и лечебные грязи лиманных озер частично используются на курортах Сак и Евпатории. Ресурсами для организации экскурсионно-туристических занятий выступает множество достопри-мечательностей: уникальные природные объекты, археологические, исторические памятники, парки-памятники садово-паркового искусства (см. глава 2.4).

Транспортная составляющая хозяйственной подсистемы представлена автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, причем на долю первого приходится большая часть грунтовых и пассажирских внутрикрымских перевозок. Средняя густота автодорог высока и составляет 244 км/1000 км2(по Украине – 234 км/1000 км2). Автомагистраль Симферополь-Москва – главная ось полуострова. Преобладают автодороги регионального и местного значения. Кроме того, значительна интенсивность транспортного потока. Так, среднесуточная интенсивность движения по автомагистрали первого класса на участке Симферополь – Красногвардейское достигает 12-13 тыс. машин и колеблется в течение недели и по сезонам года [124]. В межрегиональном сообщении важна роль железнодорожного транспорта. Самая большая грузонапряженность наблюдается на участках Симферополь – Джанкой, Джанкой – Владиславовка – Керчь. Доля морского транспорта в перевозке грузов и пассажиров незначительна. Единственный в равнинном Крыму порт (пассажирский и грузовой) – Евпатория.

Под влиянием природных и социально-экономических условий сформировались следующие экономические микрорайоны:Западный, Северо-Западный, Северный, Северо-Восточный и северная часть Предгорного [123, 124]. Западный экономический микрорайон (территории, принадлежащие Евпаторий-скому горсовету, Сакского и Черноморского районов) отличается приморским поло-жением, широким выходом к морю, разнообразием природных ресурсов (строи-тельные материалы, рапа соленых озер, бальнеологические ресурсы, лечебные грязи, геотермальные источники, газовый конденсат акватории). Отрасли специа-лизации – основная химия, пищевая, легкая и топливная промышленность, промыш-ленность строительных материалов, рекреация (детская лечебно-оздоровительная деятельность). Сельское хозяйство специализируется на молочно-мясном животно-водстве, промышленном птицеводстве, овцеводстве и интенсивном зерновом хозяйстве, садоводстве и виноградарстве. Основная проблема перспективного разви-тия связана с параллельным существованием рекреационного хозяйства и промыш-ленного производства. Химические предприятия и добыча конденсата у побережья делают необходимым усиленный и постоянный геоэкологический контроль.

Главная особенность Северо-Западного экономического микрорайона (Раздольненский, Первомайский и Красногвардейский районы) - аграрная специализация зернового направления. Часть земель (в Красногвардейском районе – 34%, Раздольненском - 35%, Первомайском -38%) орошается. Имеются небольшие возможности для организации рекреационной деятельности местного населения, использования охотничьих угодий.

Через Северный экономический микрорайон (Красноперекопский и Джанкойский районы) проходят все коммуникации, связывающие полуостров с континентальной частью Украины. Это район индустриально-аграрной специализации. Основные промышленные предприятия сосредоточены в Красноперекопске, Армянске (химические – бромный, содовый, титановый заводы и др.) и Джанкое (предприятия сельскохозяйственного машиностроения и пищевой промышленности). Имеют место транспортно-коммуникационные системы: СКК, железнодорожные и автомобильные магистрали, газопроводы, линии электропере-дач. Преобладает орошаемое земледелие, в том числе рисовое хозяйство.

Северо-Восточный экономический микрорайон (Нижнегорский, Советский, Кировский районы) выделяется преимущественно аграрным характером с интенсивным сельским хозяйством зернового, виноградарского, виноградарско-садоводческого, овощного и мясомолочного направлений. Получила развитие пищевая промышленность. По территории района проходит железнодорожная магистраль, преобладают транзитные грузоперевозки. Перспективы развития связаны с углублением специализации сельскохозяйственной и рекреационной отраслей. Есть свободные земельные ресурсы для рекреационного освоения Азовского побережья (перспективно создание национального парка „Сиваш”).

Преобладанием сельскохозяйственной специализации зернового, мясомолочного, виноградарско-садоводческого, пригородного направлений отличается северная часть Предгорного экономического микрорайона, охватывающего северные территории Симферопольского и Белогорского районов.

Современная организация территории равнинного Крыма обусловлена в значительной степени временными аспектами. Это результат сложного эволюционного развития и природной, и хозяйственной подсистем, и исторических особенностей их взаимодействия. В частности, изменение гидроморфизма в развитии ландшафтов равнинного Крыма связано с периодичностью неотектонических движений, климатом, регрессиями и трансгрессиями морей. Для Присивашья Г.Е. Гришанковым [125] выделены такие естественные циклы развития природы в неоген-четвертичный период, как Понтический, Киммерийский, Куяльницкий, Чаудинский, Узунларско-древнеэвксинский, Карангатский и Черноморский (табл. 2.2). Так, понтический цикл характеризуется ярким проявлением направленно-тектонического развития, при котором поднятия

Таблица 2.2

Естественные циклы развития природы Присивашья

(по данным Г.Е.Гришанкова, [125])

|

Тип цикла |

Название цикла |

Продолжительность, млн. лет |

|

Тектонический |

Понтический |

3 |

|

Тектонико-эвстатический |

Киммерийский |

1,5 |

|

Куяльницкий |

1,0 | |

|

Эвстатические и гляциоэвстатические |

Чаудинский |

0,5 |

|

Узунларско-древнеэвксинский |

0,25 | |

|

Карангатский |

0,2 | |

|

Черноморский |

0,1 |

территории чередуются не с периодами относительного покоя или замедления движения, а со значительными опусканиями и трансгрессией моря. Обособление киммерийского и куяльницкого циклов связано уже не только с тектоническими движениями, но и с эвстатическими колебаниями уровня окружающих морей. В основе формирования третьей группы циклов лежат гляциоэвстатические колебания Мирового океана. При этом направленность развития отдельных элементов природы не была однозначной. Например, развитие рельефа и климата, хотя и было сопряжено, характеризуется большей степенью свободы и относительно малой зависимостью друг от друга. Развитие рельефа шло в направлении увеличения площади суши. Климат изменялся от субтропического в плиоценовое время до холодного в ледниковые эпохи и умеренного в настоящее время. В этом же направлении шло развитие растительного покрова. В условиях Присивашья и всего равнинного Крыма растительный покров заметно отставал в своем развитии от изменений климата, и ныне не соответствует современному климату и представляет собой реликт ледниковой эпохи. Указанное положение подтверждается не только тем, что в степях Крыма более чем в 50% зим не наблюдается перерыв в вегетации, но и в прогрессивном развитии фриганоидных, саванноидных и бородачевых субсредиземноморских типов растительного покрова.

В плиоцене на территории Присивашья существовала гидроморфная равнина, представленная ныне палеогидроморфным поясом, которая испытывала поднятия. Увеличение абсолютной высоты этой равнины привело к ослаблению и почти полному прекращению процессов гидроморфизма, поэтому увеличение количества осадков вызывало усиление промывного режима и ослабление засоленности. В четвертичный период начали формироваться полугидроморфный и гидроморфный пояса. Они находятся в пределах гидроморфной равнины и современное увеличение осадков вызывает подъем грунтовых вод и усиление гидроморфности, а, следовательно, и усиления процессов засоления.

В настоящее время все упомянутые выше естественные комплексы значительно преобразованы вследствие антропогенной деятельности. Большая часть территории зоны полупустынных реликтово-бореальных степей распахана (60%) и используется под пастбища (30%). В связи с ирригационной деятельностью на многих участках наблюдается повышение уровня грунтовых вод (УГВ), что приводит к подтоплению, засолению земель и в конечном итоге к прекращению естественного процесса рассоления почв. Зона типичных реликтовых бедноразнотравных степей и подзона разнотравных полусубтропических степей полусубтропической лесостепи распаханы на 40-45%. Значительные площади используются под пастбища. Как видим, доминирующим типом антропогенных преобразований выступает сельскохозяйственное использование территории. В результате возникают очень сложные комплексные взаимодействия естественных и социально-экономических факторов. Оценка трансформации сельскохозяйственных земель доказывает высокую степень освоенности земельных ресурсов в сельском хозяйстве равнинного Крыма, о чем свидетельствуют величины коэффициентов преобразованности [126]. Это способствует изменению характера функционирования естественных комплексов. Наряду с гомогенизацией последних, на больших территориях идет развитие разнообразных деструктивных вторичных процессов, приводящих к усложнению организации сельскохозяйственных ПХТС. Отметим, что показатели антропогенной преобразованности значительно возрастут, если учесть весь комплекс воздействий (индустриальную, транспортную и др. виды нагрузок).

Особенности организации территории, изложенные выше, являются определяю-щими при установлении степени коадаптивности хозяйственной и природной подсистем (глава 3) в ходе аудиторського анализа.