- •Тема 12. Дипломатия в период «холодной войны». Блоковая дипломатия План лекции (2 часа)

- •1 Занятие

- •2 Занятие

- •1 Занятие

- •1. Геополитическая ситуация в Европе после окончания второй мировой войны.

- •Речь Трумэна на заседании Конгресса 12 марта 1947г. – «Доктрина Трумэна»

- •3. Дипломатия ссср в отношении стран Восточной Европы и стран Запада. Внешняя политика ссср в 1945-1955 гг.

- •4. Понятия «сверхдержава». Формирование и цель военно-политических блоков (нато, овд). Американская и советская дипломатия. «Ядерная дипломатия» и цели сверхдержав.

- •2 Занятие

- •1. Проблема мирного урегулирования в Европе и начало европейской интеграции.

- •3. Происхождение и дипломатические аспекты Карибского кризиса.

4. Понятия «сверхдержава». Формирование и цель военно-политических блоков (нато, овд). Американская и советская дипломатия. «Ядерная дипломатия» и цели сверхдержав.

Сверхдержава – очень мощное государство с огромным культурным, политическим, экономическим и военным потенциалами, обладающее превосходством над большинством других государств, которое позволяет ему осуществлять гегемонию не только в своем регионе, но и в самых отдаленных точках планеты.

В прошедшие эпохи сверхдержавами являлись Древний Египет, Ассирия, Персидская империя и Древний Китай, Греция Александра Македонского, Римская империя в античности, Византийская империя, империя Карла Великого, Монгольская империя Чингисхана, империя Тамерлана в средние века и Британская империя в новой истории.

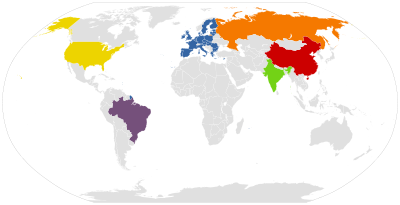

Считается, что в новейшее время во второй половине XX века были только две сверхдержавы – США и СССР, возглавлявшие мощнейшие военно-политические блоки НАТО и ОВД соответственно и достигшие баланса сил с военно-стратегическим паритетом. Попытки в середине века нацистской Германии (Третий Рейх) и милитаристской Японии (Великая Азиатская Сфера Сопроцветания) стать новыми сверхдержавами в ходе Второй мировой войны успехом не увенчались.

Термин «сверхдержава» впервые появился в 1944 г. в книге Уильяма Фокса «Сверхдержава» применительно к странам «Большой тройки», однако широкое распространение он получил в 1960-е гг. Понятие «сверхдержавы» является центральным в теории «Трех миров» Мао Цзэдуна, впервые обнародованной в 1964 г. в ходе беседы с делегацией Социалистической партии Японии.

Обвинив Советский Союз в том, что он «вступил в сговор с США за мировое господство», Мао охарактеризовал СССР и США как сверхдержавы, сопоставимые по совокупной военной и экономической мощи со всеми остальными странами мира и проявляющие «невиданные в мировой истории агрессивные устремления».

Современные государства, которые являются или могут стать сверхдержавами в XXI веке.

Маоистское понятие о сверхдержаве коррелировало с рядом теоретических построений как современных ему американских политологов и геополитиков (Г. Киссинджер, С. Коэн), так и с более поздними западными теориями. По мнению американского политолога З. Бжезинского, существуют 4 фактора, необходимых для того, чтобы государство могло считаться сверхдержавой: военный, экономический, научно-технический и культурный.

Именно доминирование США во всех этих областях позволяет Америке оставаться гегемоном глобального масштаба. Дефицит хотя бы одного из этих факторов превращает даже развитое во всех прочих отношениях государство в лучшем случае в региональную державу, к каковым можно отнести, например, Японию, страну с третьей в мире экономикой, но не сверхдержаву. Обладая известным влиянием в определенных регионах или сферах, такие страны не имеют возможности обеспечивать свои интересы вдали от своих границ.

Гегемония сверхдержавы осуществляется не только и не столько военным или экономическим рычагами. Стержнем власти такой державы является идеология, которую разделяют «вассалы», что делает схему осуществления глобального контроля поразительно похожей на те, что существовали в Европе в Средневековье, когда вокруг нескольких центров группировались фактически независимые, но формально подчиненные «вассальные» территории.

Исходя из концепции Бжезинского, США являются единственной на сегодняшний момент сверхдержавой. Другим государством, отвечающим всем требованием «сверхдержавности», был СССР, который, однако, обрел этот статус на относительно короткий срок и лишился его к середине 1980-х гг. Причем решающее значение в потере Советским Союзом главенствующего положения в мировом масштабе стал фактор снижения его авторитета среди «вассалов» в культурно-идеологической сфере.

Ни экономическая мощь, ни военное превосходство, ни успехи в сфере высоких технологий не смогли обеспечить СССР роль гегемона, поскольку народы «подчиненных стран», несмотря на общую социалистическую доктрину, не смогли признать над собой власть государства, которое не имело тотального превосходства над ними в идеологическом отношении. Это было связано не только с тем, что в среди «вассалов» Советского Союза оказались государства с гораздо более древней и богатой историей, такие как Китай, а также государства, сформировавшиеся на почве европейской культуры, как, например, Польша и Чехия, не говоря уже о ГДР, но прежде всего с тем, что евразийский гегемон в силу догматической идеологии не смог адекватно отреагировать на вызовы времени и предложить этим нациям ничего, сопоставимого с опытом, имевшим место в современных культурных процессах Запада.

Организация Североатлантического договора, НАТО, Северо-Атлантический Альянс (North Atlantic Treaty Organization) – крупнейший в мире военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран – США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансатлантический форум» для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от неё.

Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) от 14 мая 1955 года – документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза – Организации Варшавского договора (ОВД) и закрепивший двуполярность мира на 34 года. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО.

Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

Договор вступил в силу 5 июня 1955 года. 26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, был продлён на 20 лет.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1991 года государства-участники ОВД упразднили её военные структуры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.

Послевоенный раскол мира на две противоположные системы развел прежних союзников по антигитлеровской коалиции по разным военно-политическим блокам. Один из первых шагов на пути сколачивания военного блока западных держав был сделал в конце января 1948 г., когда английский министр иностранных дел Э. Бевин выступил в палате общин с проектом создания оборонительного союза.

Предложение английского правительства нашло поддержку в лице Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга. За кулисами переговоров пяти европейских государств с самого начала весьма активно действовало правительство США. Уже 23 января 1948 г., т.е. на следующий день после выступления Э.Бевина, госдепартамент опубликовал официальное сообщение о поддержке выдвинутого Великобританией предложения. Тем самым США фактически заявило о намерении участвовать в этом союзе. В течение 1948 г. Великобритания путем дипломатического нажима и пропагандистской шумихи «об опасности распространения коммунизма» удалось склонить к участию в оборонительном союзе Норвегию, Данию, Италию, Португалию и Исландию. О своем участии в блоке открыто заявили и США, которые считали, что «судьба предрешила центральное положение Америки в Западной цивилизации». И 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне министры иностранных дел 12 стран подписали Североатлантический Договор, который объединил западноевропейские империалистические государства США и Канаду в мощный военно-политический блок. Участие США в НАТО с его ядерным потенциалом фактически означало, что Америка получила теперь возможность активно влиять на военно-политическую ситуацию в Западной Европе, т.е. то, чего она не имела до сих пор.

За 50 - летний период существования НАТО расширился более чем на половину и сегодня покрывает своим влиянием всю Западную и Восточную Европу, вплотную приблизившись к границам России. В связи с изменением военно-политической конфигурации после роспуска Организации Варшавского Договора НАТО пытается изменить мнение о себе на пороге третьего тысячелетия. Европа и НАТО, говоря словами Генерального Секретаря Х.Саланы, будет и дальше держаться вместе с Северной Америкой, ибо одна Европа не может справиться с проблемой глобализации. НАТО была и остается организацией, приверженной к поддержанию мира и стабильности, и выступает как гарант обеспечения безопасности при активном участии США. НАТО и впредь будет проводить активную политику через расширение альянса, через программу «Партнерство во имя мира», через отношения с Россией. Только НАТО под силу операции крупного масштаба при возникновении конфликтов в мире и в Европе».

В начале 50-х годов СССР, отмечая растущую милитаризацию Западной Европы, предложил на Берлинском совещании министров иностранных дел США, Франции и Великобритании обсудить проект соглашения о коллективной безопасности и заключить мирный Договор с Германией. Однако западные державы отказались рассматривать эти предложения, что привело к срыву совещания. Налицо было нежелание западных государств к достижению мира и стабильности в Европе.

Провал проекта ЕОС2 вызвал раздражение в Вашингтоне, но не поколебал его стремления добиться сплочения западноевропейских стран, что было невозможно без вовлечения ФРГ в многосторонние структуры сотрудничества с западными соседями и США. Мнение американской администрации разделяли в Лондоне и Париже. После ядерного испытания в СССР в 1949 г. и Корейской войны серьезным политикам становилось ясно, что многосторонний блок, не имеющий собственного ядерного оружия, обречен оставаться слабым. США были самой сильной военной державой Европы, хотя не были европейской страной. Британские и французские политики были готовы признать эту реальность. Крах ЕОС облегчил задачу усиления НАТО, ликвидировав конкуренцию европеистской и атлантической версий обеспечения европейской безопасности.

С сентября 1954 г. Британия стала обсуждать с французскими представителями идею включения ФРГ в Западный союз. Одновременно в Риме британские дипломаты прорабатывали вопрос о вхождении в Западный союз Италии. Франция не возражала против подобного расширения Брюссельского пакта, хотя вовлечение Германии и Италии в сотрудничество с Британией и Францией через структуры Западного союза отличалось от того, о чем пытались вести речь французы изначально. Брюссельский пакт был межгосударственным союзом, а в Париже пытались отстаивать идею «надгосударственной интеграции». Но Париж был согласен принять британские инициативы. Вскоре повестка дня переговоров расширилась. Разговор пошел о принятии ФРГ не только в Западный союз, но и в НАТО.

В сентябре 1954 г. в Лондоне и Париже, в октябре - в Париже прошли многосторонние консультации стран-участниц Брюссельского пакта, а также США и Канады, в ходе которых были разработаны условия включения ФРГ и Италии в Брюссельский пакт, а ФРГ - в НАТО. Согласно подготовленным соглашениям, Западный союз после включения в него ФРГ и Италии должен был бы называться Западноевропейским, а в его компетенцию стала бы входить дополнительная функция контроля над вооружениями ФРГ.

23 октября 1954 г. в Париже состоялось подписание протокола о присоединении ФРГ к Брюссельскому пакту. В связи с этим в текст пакта были внесены изменения, и Западный союз стал официально называться Западноевропейским. Отдельным протоколом было оформлено присоединение ФРГ к Североатлантическому договору.

Парижские протоколы санкционировали создание западногерманской армии со своим генеральным штабом. Хотя они предусматривали создание в рамках Западноевропейского союза специального контрольного органа над вооружением, инспектирование должно было производиться органами НАТО. Соглашения предусматривали сохранение на территории ФРГ оккупационных войск западных держав.

В день их подписания правительство ФРГ выступило с заявлением о том, что оно будет воздерживаться от действий, несовместимых со строго оборонительным характером парижских договоренностей и никогда не прибегнет к силе для объединения Германии или изменения границ ФРГ.

ФРГ также приняла обязательство не производить и не иметь на вооружении оружие массового уничтожения (атомное, химическое, бактериологическое), некоторые типы тяжелого вооружения, крупные военные корабли и подводные лодки, бомбардировщики дальнего радиуса действия.

Включение ФРГ в НАТО и Западноевропейский союз представляло большую ценность. До принятия Западной Германии обе структуры оставались «бумажными фантомами», поскольку у них «не было солдат». Ни Франция, ни Италия, ни страны Бенилюкса не имели возможности сформировать многочисленные армии, чтобы уравновесить советское присутствие в Восточной Европе. Великобритания и США не желали иметь на материке воинские контингента, за исключением символических. Поэтому создание германского бундесвера давало европейской и атлантической структурам безопасности необходимую для их успешного функционирования живую силу.

Вместе с тем, вхождение вооруженных сил Западной Германии в военно-политические структуры Запада позволяло союзным странам контролировать военную политику ФРГ, быть в курсе планов ее военного строительства и разработки военной доктрины. В косвенной форме включение ФРГ в НАТО означало «сдерживание» Западной Германии в немного меньшей степени, чем сдерживание СССР. Североатлантический альянс был нацелен на нейтрализацию наступательных устремлений Советского Союза и потенциальных реваншистских тенденций Германии. Эта двойная цель альянса и определяется в концепции «двойного сдерживания».

Двойное сдерживание – концепция понимания НАТО как организации, имеющей две основные функции: сдерживание потенциальных реваншистских устремлений Германии и противодействие экспансии СССР.

Присоединение ФРГ к западным структурам безопасности ускорило разрешение саарского вопроса. В октябре 1955 г. в Саарской области был проведен плебисцит. Предлагавшийся Францией «европейский статус» для Саара был отклонен. Большинство участников голосования высказалось за присоединение Саара к ФРГ. В 1957 г. он вошел в состав Западной Германии в качестве одной из ее земель.

Даже после подписания Парижских протоколов Москва не оставляла надежд убедить западные страны согласиться на решение германского вопроса по формуле «объединение-плюс-нейтрализация». В качестве компромисса СССР предлагал отложить ратификацию парижских соглашений. Однако отклика эти попытки на Западе не встречали. Нейтрализация Германии казалась Соединенным Штатам неприемлемой ценой за объединение. Слабая и невооруженная Германия, как полагали на Западе, не сможет быть противовесом советскому присутствию в Европе, тогда как западноевропейские страны без германских ресурсов в свою очередь будут неспособны оказать сопротивление СССР в случае, если тот решится на них напасть. Понимая ситуацию, советская дипломатия стала готовить контрудар, развернув подготовку к созданию военно-политического блока восточноевропейских государств под началом СССР. 5 мая 1955 г. Парижские протоколы были ратифицированы западногерманским бундестагом, что означало правовое оформление присоединения ФРГ к Североатлантическому договору, предусмотренного протоколом 23 октября 1954 г. Протестуя против этого решения, 7 мая советское правительство заявило о денонсации советско-британского союзного договора 1942 г. и аналогичного договора СССР с Францией, подписанного в 1944 г. Разрушалась юридическая база сотрудничества Советского Союза с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции.

14 мая 1955 г. представители Советского Союза, Болгарии, Албании, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии собрались в Варшаве на совещание по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европе, на котором в качестве наблюдателя присутствовал представитель КНР. Здесь ими был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договор предусматривал создание военно-политического оборонительного союза, проведение ими консультаций по военно-политическим вопросам, развитие экономических и культурных связей на основе уважения независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Военно-политическому объединению на западе Европы стало противостоять военно-политическое объединение на востоке.

В соответствии с Варшавским договором были созданы объединенные вооруженные силы (ОВС) стран-участниц и объединенное командование этими силами. Для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением договора, был образован политический консультативный комитет (ПКК), в котором каждое государство представлено членом правительства или другим специально назначенным представителем. Главнокомандующим ОВС было решено сделать военачальника от СССР. Первым этот пост занял маршал Советского Союза й. С. Конев. Его заместителями стали министры обороны и другие военные руководители всех стран-членов ОВД. Варшавский договор носил характер регионального соглашения о самообороне в соответствии со статьей 52 Устава ООН. Он продлевался дважды - в 1975 и 1985 гг.

Неафишируемой целью создания ОВД было обеспечение юридической базы для сохранения советских войск в союзных странах. Особенно это касалось Венгрии и Румынии, поскольку в случае заключения договора СССР с Австрией и нормализации ситуации вокруг этой страны советские войска из названных стран пришлось бы вывести ввиду формального отсутствия для них угрозы со стороны западных соседей.

Атомная дипломатия (Atomic diplomacy) – термин, вошедший в употребление после применения атомной бомбы (август 1945), для обозначения методов и приёмов дипломатии США, использующей обладание секретами производства атомной бомбы в целях внешнеполитического давления.

60 лет назад, 6 августа 1945 г., американский бомбардировщик В-29 сбросил первую атомную бомбу на японский город Хиросиму. По свидетельству очевидцев этой страшной трагедии, за оглушительным взрывом над городом поднялся смертоносный ядерный гриб, город погрузился в пучину огня и дыма. Так начался отсчет жатвы смерти, который унес в могилу десятки тысяч жертв нового физического оружия массового поражения. Однако ставка Вашингтона на его применение не оправдала надежд Пентагона. Вопреки расчетам, никаких заявлений правительства Японии о прекращении военных действий после этого не последовало. Чтобы парализовать волю японцев к сопротивлению, США сбросили 9 августа вторую атомную бомбу на Нагасаки. Это довело счет погибших и искалеченных в ядерном Армагеддоне ХХ века почти до 300 тыс. чел., еще больше людей подверглось радиоактивному облучению и умерло мучительной смертью в последующие годы.

Оба города были снесены с лица Земли в угоду имперским притязаниям США на мировое господство после второй мировой войны. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки преследовала не столько военные, сколько политические цели – продемонстрировать истерзанному войной миру, кто дальше будет хозяином в мире, кто будет править миром.

И наглядно показать ему стратегическое превосходство американского империализма над СССР. С тех пор мир был вовлечен в качественно новый виток гонки вооружений, началось проведение политики «с позиции силы» и дипломатии «атомного шантажа» США. В результате все это вылилось в холодную войну и множество «горячих» войн на всех континентах. Последние забрали в общей сложности не меньше человеческих жизней, чем самая кровопролитная бойня в истории человечества – вторая мировая война.

Практическое применение ядерного оружия привело к новому разделу мира между теми: 1) кто обладал им, и кто не имел его; 2) кто хотел его обрести, и кто не хотел или не мог это сделать; 3) кто выступал за его сокращение, запрещение и нераспространение, и кто был против этого; 4) кто был допущен в «ядерный клуб» избранных или прикрыт «ядерным зонтиком» своих союзников, и кто был лишен такой возможности; 5) кто видел в нем фактор сдерживания войны, и кто готов был использовать его в превентивном порядке и т.д. Ядерный джин, выпущенный из арсеналов США 60 лет назад, превратился в Дамоклов меч, нависший над нашей планетой.

Развал СССР не привел к преодолению раскола мира по ядерному признаку. Он еще больше расширил его и поставил на повестку дня мирового сообщества проблему борьбы с международным ядерным терроризмом. Не отрицая опасность ядерного терроризма, нельзя не видеть и другую угрозу, связанную с ним. Это – стремление вашингтонских «ястребов» использовать ее в качестве прикрытия для ведения превентивных войн, в т.ч. с использованием ядерного оружия.

Как отмечает канадский политолог Д.Смит в своей тщательно документированной монографии «Дипломатия страха», американская стратегическая доктрина «атомного блицкрига», инкорпорированная в военный план США, разработанный в 1946-1947 гг., призывала к нападению на Россию с использованием около пятидесяти атомных бомб. Проект «молниеносной атомной войны» против СССР рьяно поддерживали британские поджигатели войны. В апреле 1948 г. посол США в Великобритании Л.Дуглас докладывал Вашингтону, что У.Черчилль «верит, что пришло время прямо сказать Советам, что если они не уйдут из Берлина и не оставят Восточную Германию, не отведут войска к польской границе, мы разрушим до основания их города». С «бомбой в кармане», по выражению государственного секретаря США Дж.Бирнса, американский империализм намеривался отныне и впредь диктовать свою волю и СССР, и всему миру в ультимативной форме.

Таким образом, не успели отгреметь последние залпы второй мировой войны, как тень Хиросимы и Нагасаки нависла над Советским Союзом. Курс на установление «мира по-американски», провозглашенный империализмом США, был направлен, прежде всего, на устранение СССР с мировой арены как самостоятельного «центра силы».

В связи с этим антисоветизм был возведен в ранг государственной политики в американской доктрине «сдерживания коммунизма». Она нацеливала воинствующий милитаризм США на подготовку агрессивной войны с СССР под прикрытием мифа о «советской угрозе» и стала идеологической основой политики «холодной войны».

Речь Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г. дала старт разгулу антикоммунизма и превращению военно-промышленного комплекса США в важнейшего игрока в политическом механизме диктатуры монополий. С того времени США приступили к практической реализации доктрины «сдерживания коммунизма», нацеленной на всемерное ослабление СССР посредством оказания на него военного, политического и экономического давления. Квинтэссенцию этой доктрины составляла гонка вооружений, особенно ядерных, сколачивание военных блоков под эгидой США, размещение военных баз Пентагона по всему периметру советских границ.

В концентрированном виде доктрина «сдерживания» получила воплощение в «доктрине Трумэна». В ее рамках американская реакция вынашивала планы превращения холодной войны в «горячую» против СССР с использованием оружия массового уничтожения.

В меморандуме о внешнеполитических задачах США, подготовленном специальным советником президента К.Клиффордом в сентябре 1946 г., говорилось о необходимости подготовки к ведению атомной войны в Европе. Ставки в «превентивной» войне с применением атомного оружия против СССР ежегодно возрастали. По американскому плану «Бройлер» (осень 1947 г.) предусматривалось уничтожить 24 советских города 34 бомбами, по плану «Оффтэкл» (октябрь 1949 г.) – 104 города в СССР 220 бомбами при резервировании 72 бомб для нанесения повторных ударов по Советскому Союзу. Этим перечнем не исчерпывается весь список атомных приготовлений США к войне с СССР.

В конце 1949 г. Объединенный комитет начальников штабов США по распоряжению президента Трумэна разработал чудовищный план подготовки и ведения войны против СССР под названием «Дропшот». Фактически это был проект третьей мировой войны с неограниченным применением всех средств вооруженной борьбы. Основная ставка в нем делалась на широкое использование ядерного оружия. В случае его реализации никого из нас сегодня не было бы в этом зале, а окружающей среде, по расчетам ученых, был бы нанесен необратимый ущерб в планетарном масштаба.

В то же время США, как отмечает американский историк А.Бринкли, «удвоили свои собственные усилия в области атомных исследований, отведя ядерному оружию центральное место в своем военном арсенале». В 1950 г. администрация Трумэна одобрила разработку водородной бомбы и провела ее испытание в 1952 г., то есть раньше, чем Советский Союз.

В этих условиях у Советского Союза, обескровленного недавно завершившейся войной, не было иного выбора, кроме создания своего собственного ядерного оружия.

Это стоило советской экономике столько же, сколько ведение Великой Отечественной войны против гитлеровского фашизма в течение почти четырех лет.

Решение этой задачи легло тяжелым бременем на плечи советского народа, затормозило восстановление и развитие народного хозяйства СССР после самой кровопролитной и разрушительной войны во всемирной истории.

Несмотря на ее завершение, расходы СССР на оборону, даже по официальным источникам, выросли с 15,8% в 1947 г. до 23,7% в 1952 г., т.е. почти вдвое.

Эти данные не отражают всей тяжести советских военных затрат, т.к. в них не входили расходы на разработку ядерного оружия, стратегических бомбардировщиков и ракет, создание новых радиолокационных систем и даже обычного вооружения.

Но слом «атомной монополии» американской империи положил конец «атомному превосходству» США и внес огромный вклад в реализацию цели Устава ООН – «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе».

С другой стороны, американский империализм не мог смириться с ликвидацией своей «атомной монополии», на протяжении всех послевоенных лет стремился сохранить свое «военное преимущество», безудержно наращивая и совершенствуя ракетно-ядерное оружие и средства его доставки к цели, увеличивая ударную мощь армии, авиации, флота и морской пехоты США.

Утверждение «нуклеарного» мышления в Вашингтоне положило начало гонке вооружений, особенно в ракетно-ядерной области, в которой СССР, даже по признанию бывшего министра обороны США Р.Макнамары, в подавляющем большинстве случаев лишь повторял или копировал американские шаги, чтобы ликвидировать свое отставание в этой сфере и достичь военно-стратегического паритета с США (см. таблицу 1).

«Эра разрядки напряженности была официально провозглашена тогда, когда американская и советская элиты подтвердили друг другу, что обе страны обладают равной разрушительной силой для достижения практических политических замыслов», – пишет американский исследователь Р.Барнет в своей книге «Гиганты: Россия и Америка».

Таблица 1. Динамика военно-технологической гонки США – СССР

Вид оружия |

Дата испытания или развертывания |

|

|

США |

СССР |

Атомная бомба |

1945 |

1949 |

Межконтинентальный бомбардировщик |

1948 |

1955 |

Реактивный бомбардировщик |

1951 |

1954 |

Водородная бомба |

1952 |

1953 |

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) |

1958 |

1957 |

Спутник-фоторазведчик |

1960 |

1962 |

Ракеты, запускаемые с подводных лодок |

1960 |

1964 |

МБР на твердом топливе |

1962 |

1966 |

Система противоракетной обороны |

1974 |

1966 |

Антиспутниковое оружие |

1963 |

1968 |

Разделяющаяся головная часть с боеголовками индивидуального наведения |

1970 |

1975 |

Источник: McNamara R.S. Blundering into Disaster: Surviving the First Century of the Nuclear Age. – N.Y., 1986. – P. 60.

Однако, в отличие от США, СССР никогда не преследовал никаких политических целей, связанных с атомным оружием, кроме предотвращения всемирной ядерной катастрофы. Создание надежного советского ядерно-ракетного щита было крайне необходимой и вынужденной ответной мерой СССР на агрессивные устремления США «переиграть» итоги второй мировой войны, поставить на колени своего бывшего союзника по антигитлеровской коалиции или уничтожить его в ядерной войне. Укрепление советского оборонного могущества сыграло важную роль в предотвращении третьей мировой войны и позволило добиться относительной стабилизации в биполярном мире. Благодаря этому до демонтажа социализма в Советском Союзе в мире никогда не велось более 6-7 войн одновременно. После развала СССР мир вступил в ХХІ век при наличии более чем 40 войн и вооруженных конфликтов на всех континентах, в условиях экспансии НАТО на Восток и эскалации военных расходов США до беспрецедентных масштабов.