Внутреннее строение

СКЕЛЕТ

Осевой скелет представлен позвоночником, который разделяется на два отдела: туловищный и хвостовой. Количество позвонков составляет у разных видов от 17 до 200. Между позвонками сохраняются остатки хорды в виде студенистого вещества. У осетровых рыб хорда в виде непрерывного тяжа проходит внутри вдоль всех позвонков. Каждый позвонок имеет двояковогнутое тело, от которого в хвостовом отделе отходят две заостренные дуги - верхняя и нижняя, а в туловищном отделе нижняя дуга разомкнута. Совокупность отверстий верхних дуг образует костный канал, в котором лежит спинной мозг. В туловищном отделе к разомкнутой дуге каждого позвонка причленяется пара ребер. Отверстия нижних дуг хвостовых позвонков образуют гемальный канал, в котором лежит хвостовая артерия.

Череп (скелет головы) в основном костный, образован большим количеством костей, подразделяется на мозговой череп, скелет челюстей и жаберные дуги.

Скелет парных и непарных плавников представлен в основном костными или кожными лучами. Лучи грудных плавников присоединяются к костям плечевого пояса, который в свою очередь соединен со скелетом головы. Лучи брюшных плавников прикрепляются к костям тазового пояса, который лежит в толще мышц.

9

Рис. 17. Строение скелета костной рыбы:

1 - позвоночник; 2 – ребра; 3 – черепная коробка; 4 – верхняя челюсть; 5 – нижняя челюсть; 6 – кости жаберной крышки; 7 – кости грудного плавника; 8 – кости брюшного плавника; 9 – грудной позвонок с причленёнными ребрами.

МУСКУЛАТУРА туловища и хвоста состоит из большого числа мышечных сегментов - миомеров, прикрепляющихся к позвоночнику. Отдельные мышцы находятся на голове, управляя работой челюстей и жаберной крышки, а также сильно развиты мышцы, приводящие в движение парные плавники.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ характерен для большинства костных рыб. Он находится в полости тела над кишечником и имеет вид полупрозрачного мешка, наполненного воздухом. В процессе эмбрионального развития он возникает как вырост спинной стороны пищеварительной трубки. После выклевывания из икринки личинки рыб на 2 - 3 день должны всплыть к поверхности воды и проглотить немного атмосферного воздуха для заполнения плавательного пузыря. Без этого личинка не сможет плавать и погибнет. У многих видов связь плавательного пузыря с пищеварительной трубкой утрачивается, такие рыбы называются закрытопузырными (например, сельдь, минтай, окунь). У некоторых эта связь сохраняется всю жизнь через узкий канал, такие рыбы называются открытопузырными (например, карповые рыбы). Плавательный пузырь выполняет несколько функций. Главная - гидростатическая: пузырь может изменять свой объем, вследствие чего изменяется плотность тела и регулируется глубина погружения. Изменение объема пузыря происходит за счет поступления в него кислорода из крови или поглощения его кровью. Эффективность этого процесса определяется сильно развитой капиллярной системой в стенке пузыря. Плавательный пузырь также участвует в газообмене, служит органом, воспринимающим изменение давления, органом, участвующим в поддержании равновесия тела, у некоторых видов участвует в воспроизведении звуков.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

По способу питания рыбы подразделяются на растительноядных и плотоядных; планктофагов (питающихся планктонными организмами), бентофагов (питающихся бентосными организмами), монофагов (питающихся одним видом пищи), полифагов (питающихся разнообразной пищей).

У большинства костных рыб ротовая полость вооружена костными зубами, которые располагаются не только на челюстях. Они могут быть на языке, небе, в глотке. Особенно многочисленными, крепкими и острыми зубами обладают хищники. Настоящий мускулистый язык отсутствует. Ротовая полость ясно не отграничена от глотки, ведущей в короткий пищевод. Желудок разнообразной формы и размеров. Кишечник имеет различную длину в зависимости от характера пищи, которой преимущественно они питаются. У хищных рыб длина кишечника меньше длины тела, а у растительноядных рыб длина кишечника превышает в несколько раз длину тела, т.к. такая пища требует более глубокой и длительной переработки. В самом начале кишечника располагается от нескольких до нескольких десятков слепозамкнутых пилорических выростов. Они увеличивают активную пищеварительную поверхность и замедляют прохождение пищи по кишечнику (как спиральный клапан у хрящевых рыб). Число пилорических выростов у окуня - 3, у лосося - 40, у скумбрии - 200. Печень хорошо развита, снабжена желчным пузырем, проток которого впадает в начальный участок кишечника. Поджелудочная железа выражена слабо, в виде очень мелких долек, разбросанных вдоль кишки.

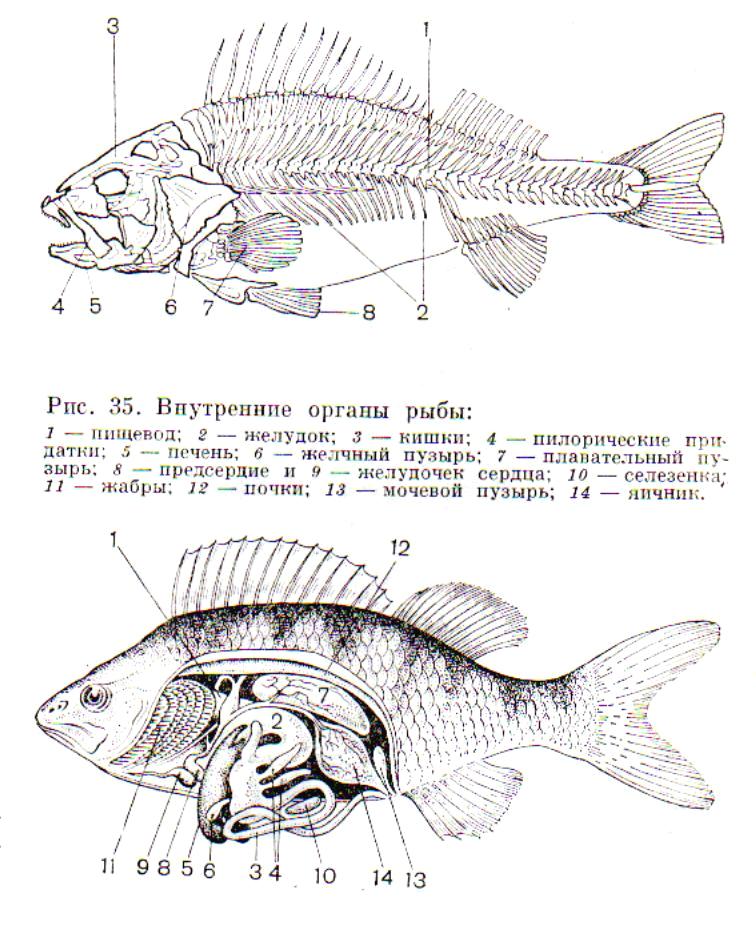

Рис. 18. Внутреннее строение костной рыбы (на примере речного окуня):

1 – пищевод; 2 – желудок; 3 – кишечник; 4 – пилорические выросты; 5 – печень;

6 – желчный пузырь; 7 – плавательный пузырь; 8 – предсердие; 9 – желудочек сердца; 10 – селезенка; 11 – жабры; 12 – почки; 13 – мочевой пузырь; 14 – яичник.

Интенсивность переваривания пищи зависит от многих факторов: вида и размеров пищи, физиологического состояния рыбы, температуры воды. У хищных рыб, заглотивших крупную добычу, она долгое время находится в желудке и медленно продвигается по кишечнику; переваривание продолжается несколько дней. У поедающих мелкую добычу переваривание длится несколько часов. Кроме ферментов, выделяющихся пищеварительными железами, переваривание происходит и ферментами симбиотических простейших, постоянно живущих в кишечнике, особенно растительноядных рыб.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И ГАЗООБМЕН

Основной орган газообмена костных рыб - жабры, которые сверху прикрыты подвижными костными жаберными крышками. C каждой стороны тела имеется четыре полных жабры и один ряд зачаточных лепестков на внутренней поверхности жаберной крышки - ложножабра. Каждая жабра образована большим количеством жаберных лепестков, лежащих на костной жаберной дуге двумя рядами. Жаберные лепестки имеют темно-красный цвет, в них имеется сильно развитая система капилляров. Каждый жаберный лепесток снаружи покрыт тончайшими складочками - жаберными пластинками (до 15 штук на 1 мм), что значительно увеличивает поверхность газообмена. Относительная дыхательная поверхность жабр составляет 1-3 кв. см на 1 г массы рыбы. Чем более активно движение или чем меньше кислорода в водах, тем выше относительная поверхность жабр.

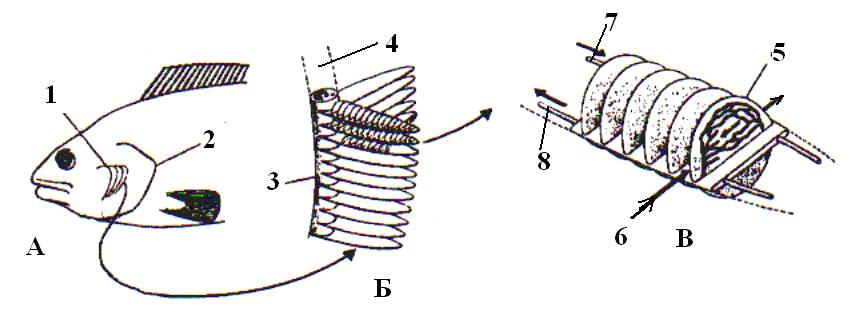

Рис. 19. Строение жабр рыбы в разных масштабах:

А: передняя часть тела; Б: фрагмент жабры; В: фрагмент жаберного лепестка.

1 – жаберные дуги; 2 – жаберная крышка; 3, 4 – фрагмент одной жаберной дуги с двумя рядами жаберных лепестков; 5 – жаберная пластинка с капиллярами; 6 – направление движения воды; 7 – артерия; 8 – вена (стрелки показывают направление движения крови).

На вогнутой поверхности каждой жаберной дуги лежат жесткие жаберные тычинки; они составляют своеобразное сито, не пропускающее крупные частицы из глотки к жабрам.

Механизм жаберного дыхания обеспечивается работой жаберной крышки и ротового отверстия; вода из ротовой полости попадает в глотку, а оттуда изливается наружу через жаберные щели.

Газообмен между водой и кровью в жаберных лепестках происходит очень интенсивно благодаря принципу противотока: кровь в капиллярах и вода, омывающая жаберные лепестки, движутся в противоположных направлениях. Благодаря этому принципу рыбы способны усваивать до 46 - 82 % растворенного в воде кислорода.

У костных рыб, постоянно живущих в водоемах с низким содержанием кислорода, имеются добавочные органы дыхания. Это, прежде всего, кожа; обычно через нее поступает менее 10 % потребляемого кислорода, но у некоторых видов этот показатель может достигать 20 - 30 %. У илистых прыгунов, находящихся вне водоема, через кожу поступает до 85 % потребляемого кислорода. Кожа костных рыб очень интенсивно выделяет углекислый газ.

У многих рыб развиваются приспособления, позволяющие использовать атмосферный кислород. Многие карповые при недостатке кислорода в воде захватывают воздух ртом. Кислород из воздушного пузырька аэрирует воду в ротовой полости, а также поступает через слизистую ротовой полости в кровь. У лабиринтовых рыбок над жабрами в глоточной области сильно развита складчатость: здесь заглоченный пузырек воздуха задерживается, отдавая кислород в капилляры. У некоторых карповых, сомовых пузырек воздуха проходит по кишечнику, постепенно отдавая кислород.

В газообмене в большей или меньшей степени участвует и плавательный пузырь. У кистеперых и двоякодышащих рыб плавательный пузырь является парным легким.

Многообразие органов, участвующих в газообмене, позволило костным рыбам расселиться по водоемам с различным содержанием кислорода. По степени требовательности рыб к этому экологическому фактору выделяют оксифилов и оксифобов. Сезонные изменения содержания кислорода в воде могут быть причиной массовой гибели рыб (замора рыб). Значительное снижение количества кислорода в воде часто становится следствием летнего «цветения» водоема. Известны как зимние, так и летние заморы рыб.

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

Центральным органом кровеносной системы является двухкамерное сердце. Оно состоит из предсердия и желудочка. Мускулатура сердца образована поперечно-полосатой сердечной мышечной тканью. Перед предсердием имеется венозная пазуха - расширение, куда собирается из тела венозная кровь. От желудочка вперед отходит брюшная аорта, начинающаяся расширением с толстыми стенками - луковицей аорты. По брюшной аорте венозная кровь поступает к жабрам: от нее отходит четыре пары приносящих жаберных артерий. В жабрах происходит окисление крови. Артериальная кровь из жабр выносится через выносящие жаберные артерии.

Кровь костных рыб содержит форменные элементы: лейкоциты, эритроциты. Эритроциты крупные, красные, содержат гемоглобин, имеют крупное ядро. Живущие в водах Антарктики белокровые рыбы (около 10 видов), в отличие от других рыб, не имеют эритроцитов и гемоглобина. Кровь у них бесцветная; органам дыхания являются не столько жабры, сколько обильно снабженная капиллярами кожа. Живут эти рыбы в водах с высоким содержанием кислорода и низкой температурой, кислород поступает в кровь путем диффузии.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

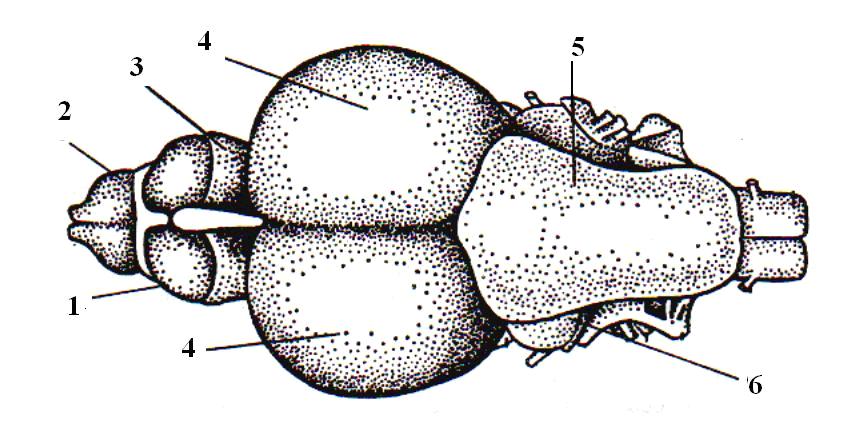

По некоторым признакам головной мозг костных рыб имеет более примитивное строение, чем хрящевых. Он подразделяется на передний, промежуточный, средний, продолговатый мозг и мозжечок. Наиболее крупными отделами являются средний мозг и мозжечок. От головного мозга отходит10 пар черепных нервов. Спинной мозг тянется вдоль позвоночника. Он лежит над позвонками в костном канале, образованном верхними дугами позвонков. От спинного мозга посегментно отходит по паре спинномозговых нервов.

Рыбы обладают исключительно острым обонянием и вкусом. Экспериментально показано, что рыбы различают горькое, кислое, сладкое, соленое. Очень хорошо развиты органы боковой линии. Рыбы способны улавливать изменения магнитного и электрического поля. Зрение рыб - важное средство ближней ориентации. Роговица имеет плоскую поверхность и шаровидный хрусталик, перемещающийся внутри

глазного яблока при ориентации на разноудаленные предметы. Подвижных век нет. Большинство рыб имеет цветовое зрение. Костные рыбы имеют только внутреннее ухо и воспринимают низкие звуки (от 16 до 12000 герц.).

Рис. 20. Головной мозг костной рыбы (вид сверху):

1 – передний мозг; 2 – обонятельные доли;

3 – промежуточный мозг; 4 - зрительные бугры среднего мозга; 5 – мозжечок;

6 – продолговатый мозг.

Высокий уровень организации нервной системы рыб определят сложное поведение, разнообразные инстинкты, способность к научению и запоминанию.

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Основными органами выделения являются туловищные почки. В процессах выделения участвуют также жабры, кожа, пищеварительная трубка. У подавляющего большинства костных рыб конечными продуктами азотистого обмена является аммиак. Часть выводимых азотистых соединений представлена мочевиной. У рыб выделение мочи идет непрерывно, поэтому аммиак не оказывает своего токсического действия на организм. У рыб, обитающих в морской воде и пьющих соленую воду, через жабры удаляется из тела избыток солей.

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА, РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Большинство видов костных рыб раздельнополы; известны виды с нормальным гермафродитизмом (в этом случае поочередно функционируют либо семенники, либо яичники, что предотвращает самооплодотворение). У большинства видов выражен половой диморфизм, при этом самки обычно крупнее самцов. Оплодотворение наружное, в воде. У немногих видов оно внутреннее (например, у известных аквариумных видов - меченосцев и гуппи). Плодовитость различна, но в основном значительно выше, чем на земных животных. Чем сильнее у рыб выражена забота о потомстве, тем менее продуцируется икры. Наиболее плодовиты рыбы, откладывающие плавающую икру: луна-рыба - до 30 млн. икринок, треска - до 10 млн.; самцы леща выделяют до 150 биллионов сперматозоидов. У некоторых видов наблюдается яйцеживорождение. Период в жизни рыб, связанный с размножением, называется нерестом.

Развитие с превращением. Вылупившаяся личинка некоторое время не питается активно, а расходует питательные вещества из желточного мешка.

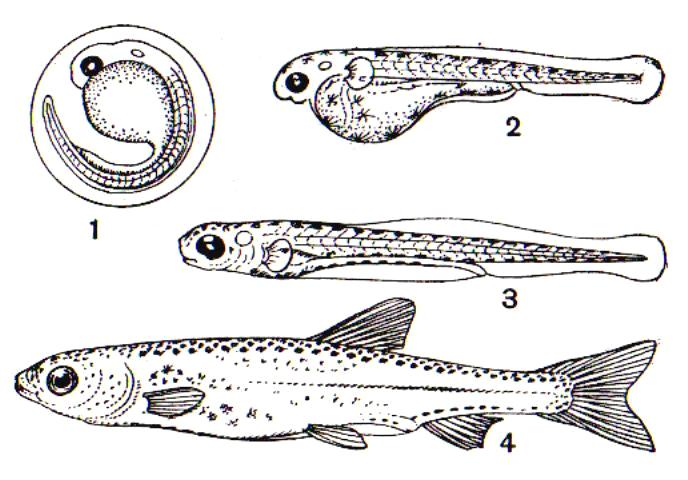

Рис. 21. Стадии развития костной рыбы:

1 – развитие зародыша в икринке;

2 – выклюнувшаяся личинка с желточным мешком; 3 – поздняя личиночная стадия;

4 – малек.