- •Введение

- •Гидростатика

- •1. Гидростатическое давление

- •1.1. Основные теоретические положения и расчетные зависимости

- •1.2. Примеры решения задач

- •1.3. Задачи для самостоятельного решения

- •2. Сила гидростатического давления на плоские поверхности

- •2.1. Основные теоретические положения и расчетные зависимости

- •2.2. Примеры решения задач

- •2.3 Задачи для самостоятельного решения

- •3. Сила гидростатического давления на криволинейные симметричные поверхности постоянной кривизны

- •3.1. Основные теоретические положения и расчетные зависимости

- •3.2. Примеры решения задач

- •3.3 .Задачи для самостоятельного решения

- •II. Гидродинамика

- •4. Уравнение д. Бернулли и гидравлическое сопротивление

- •4.1. Основные теоретические положения и расчетные зависимости

- •4.2. Примеры решения задач на применение уравнения д. Бернулли без учета гидравлических сопротивлений

- •4.3. Примеры решения задач на применение уравнения д. Бернулли с учетом гидравлических сопротивлений

- •4.4. Задачи для самостоятельного решения

- •5. Гидравлический расчет коротких трубопроводов

- •5.1. Основные типы задач и общие рекомендации по их решению

- •5.2. Примеры решения задач

- •5.3. Задачи для самостоятельного решения

- •6. Гидравлический расчет длинных трубопроводов

- •6.1. Основные расчетные зависимости и типы задач

- •6.2. Примеры решения задач

- •6.3 Задачи для самостоятельного решения

- •7. Гидравлический расчет отрытых каналов при равномерном движении жидкости

- •7.1. Основные расчетные зависимости и типы задач

- •7.2. Примеры решения задач

- •7.3. Задачи для самостоятельного решения

- •Содержание

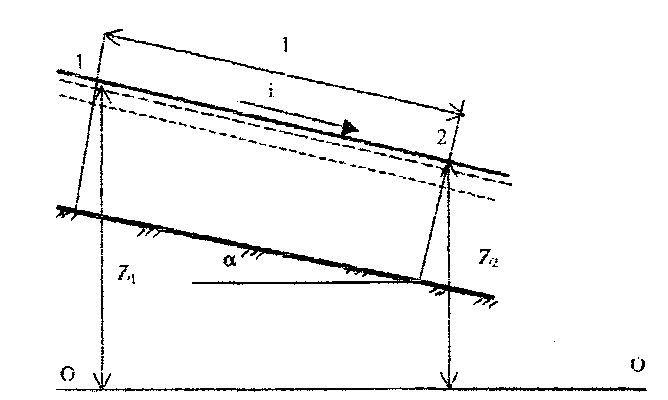

7. Гидравлический расчет отрытых каналов при равномерном движении жидкости

Открытыми каналами называют безнапорные водотоки. В отличие от рассмотренных выше случаев напорного движения жидкости, при котором живое сечение потока совпадало с поперечным сечением канала (трубопровода), в случае безнапорного движения лишь часть периметра потока ограничена твердой поверхностью и всегда имеется свободная поверхность - граница между газом и жидкостью. Отсюда вытекает важное, следствие - давление на свободной поверхности жидкости в открытом канале можно принять постоянным вдоль потока.

В этом случае движение жидкости происходит только за счет силы

жидкости в начальном и конечном сечениях сечениях

канала (рис.7.1). При этом, если размеры и форма живого сечения потока, шероховатость стенок канала, канала,

Рис.7.1.

Продольное сечение

безнапорного

потока

движения жидкости по длине канала остаются неизменными, то такое

движение называют равномерным движением жидкости.

При равномерном движении глубина потока, h остается постоянной по всей длине какала.

Очевидно, что вся энергия, которую получает поток за счет работы

силы тяжести, расходуется на преодоление сил трения, создающих

сопротивление

движению, а кинетическая энергия потока

![]() не изменяется

не изменяется

вдоль течения. Глубина, при которой в призматическом канале имеет место равномерное движение, называется нормальной и обозначается через h0.

7.1. Основные расчетные зависимости и типы задач

Из уравнения Д. Бернулли, записанного для двух живых сечений

потока относительно плоскости сравнения О-О, следует, что

![]() (7.1)

(7.1)

откуда

![]() (7.2)

(7.2)

При равномерном движении жидкости в канале гидравлический уклон равен уклону дна канала.

Основной расчетной зависимостью для каналов является формула Шсзи для определения средней скорости течения:

![]() (7.3)

(7.3)

где V- средняя скорость движения жидкости, м/с;

С- коэффициент Шези, м0,5/с;

R - гидравлический радиус, вычисляемый по формуле (4.10), м

- площадь живого сечения потока, м2;

- смоченный периметр, м;

i - гидравлический уклон.

Большинство формул для определения коэффициента Шези С представляют собой эмпирические зависимости, действительные лишь для определенных значений скоростей и гидравлических радиусов.

Наиболее удобной и часто применяемой является формула Маннинга:

![]() (7.4)

(7.4)

где n- коэффициент шероховатости, зависящий от материала стенок канала и качества поверхности. Значения коэффициентов шероховатости для ряда характерных поверхностей приведены в приложении 11 пособия.

Расход воды определяется по формуле:

![]() (7.5)

(7.5)

где

![]() - расходная,

характеристика (модуль расхода).

- расходная,

характеристика (модуль расхода).

В свою очередь величина

![]() (7.6)

(7.6)

называется скоростной характеристикой или модулем скорости.

Модуль расхода (расход при уклоне, равном единице) и модуль скорости ( скорость при уклоне, равном единице) вводятся для упрощения гидравлического расчета каналов и могут быть вычислены предварительно по известным размерам и форме сечения канала или взяты из справочной литературы.

Большое значение имеет правильный выбор скорости движения воды в канапе. Слишком малые скорости требуют большого сечения канала и способствуют его заилению, Чрезмерно большие скорости могут вызвать размыв и разрушение стенок. Предельная минимальная назначаемая скорость движения воды в канале называется незаиляющей скоростью (Vнезаил). а предельная максимальная скорость - неразмывающей скоростью (Vнеразм).Необходимо, чтобы скорость воды в канале V была

Необходимо, чтобы скорость воды в канале V была

Vнезаил < V < Vнеразм (7.7)

Допускаемая неразмывающая скорость зависит от рода грунта, типа облицовки канала и глубины воды в нем и может быть определена, например, по формуле И.И.Леви,

![]() ,

(7.8)

,

(7.8)

где d - средний диаметр частиц, слагающих русло.

Допускаемая незаиляющия скорость воды в канале зависит, главным образом, от характера взвешенных в воде наносов и определяется, например, по формуле Е.А. Замарина;

![]() (7.9)

(7.9)

где - мутность потока, кг/м3;

W- средневзвешенная гидравлическая крупность наносов, м/с;

М - коэффициент, принимаемый равным W при W>0,002 м/с и равным 0,002 при W<0,002 м/с.

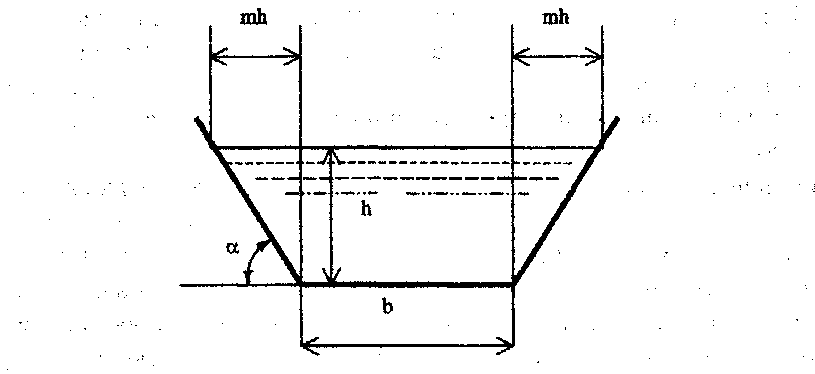

Форма поперечного сечения канала выбирается в зависимости от его размеров, характера грунта, облицовки, назначения и т.д. Наиболее часто используются каналы трапецеидального сечения, для которых

![]() ,

(7.10)

,

(7.10)

![]() ,

(7.11)

,

(7.11)

Рис.7.2.

Канал трапецеидального сечения де

b

-

ширина

канала по дну, м; h

-глубина

наполнения канала, м; т

=ctg

-коэффициент

откоса канала (рис.7.2).

де

b

-

ширина

канала по дну, м; h

-глубина

наполнения канала, м; т

=ctg

-коэффициент

откоса канала (рис.7.2).

- 175 -

Коэффициент откоса выбирается из условий устойчивости в зависимости от качества грунта и способа крепления откоса.

Сечение канала, у которого при заданной площади живого сечения потока , уклоне i и заданной шероховатости стенок расход оказывается наибольшим, называется гидравлически наивыгоднейшим сечением.

При проектирований трапецеидальных каналов отношение ширины

канала

по дну к глубине

![]() в некоторых случаях может быть принято

гидравлически

наивыгоднейшим, определяемым по формуле

в некоторых случаях может быть принято

гидравлически

наивыгоднейшим, определяемым по формуле

![]() (7.12)

(7.12)

Однако такое сечение не всегда оказывается экономически и технологически наивыгоднейшим, поэтому на практике в основу выбора значения , если нет других ограничивающих условий, должна быть положена экономичность поперечного профиля с точки зрения объема и способа выполнения работ,

Представленные выше зависимости могут быть использованы при расчете движения воды и других жидкостей.

Этим же зависимостям подчиняется и движение жидкости в канализационных, дренажных и водосточных трубах при неполном заполнении поперечного сечения. Для облегчения их расчетов широко применяются графики средней скорости и расхода в зависимости от степени заполнения поперечного сечения трубы.

Основные типы задач гидравлического расчета трапецеидальных каналов при равномерном движении воды сводятся к следующим.

Задача типа 1. Определить гидравлический уклон i, если заданы величины расхода Q, нормальной глубины h, ширины канала по дну b, коэффициента шероховатости п и заложения откоса m?,

Задача решается прямой подстановкой в формулу Шези, записываемую в виде -

![]() ,

(7.13)

,

(7.13)

где - площадь живого сечения вычисляется но формуле (7.10), м2;

- смоченный периметр вычисляется по формуле (7.11), м;

R - гидравлический радиус, м;

С- коэффициент Шезиу м0,5 /с.

Задача типа 2. Определить расход воды в канале Q, если заданы величины гидравлического уклона i, нормальной глубины hь ширины канала по дну b, коэффициента шероховатоcnи п и заложения откоса т.

Задача решается аналогично предыдущей е помощью формулы Шези, записанной в виде

![]() ,

(7.14)

,

(7.14)

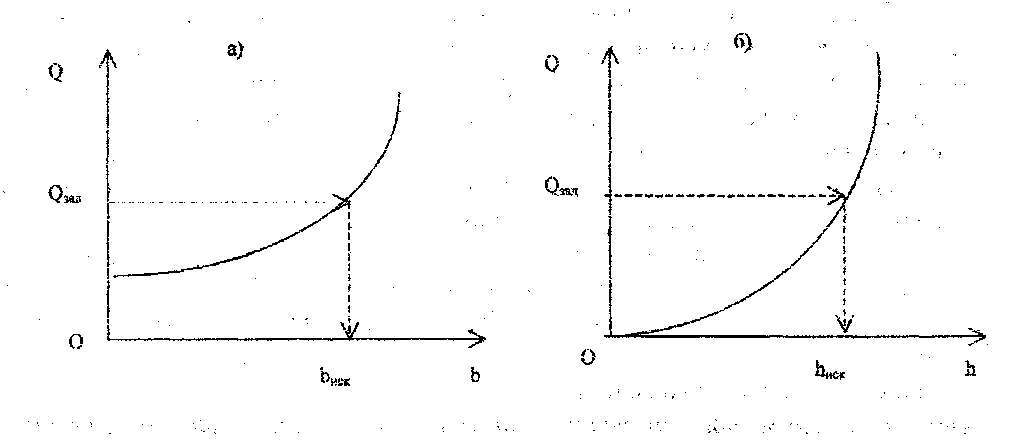

Задача типа 3. Определить ширину канала по дну b, если заданы величины гидравлического уклона i, расхода воды в канале Q, нормальной глубины h, коэффициента шероховатости п и коэффициента откоса т. Задача решается методом подбора - графически или аналитически с помощью ПЭВМ. Задавая ряд значений b, определяют, как и в задаче 2, расход для каждого задаваемого b и строят график зависимости Q=Q(b), a затем по заданному значению Qзад определяют искомую ширину канала bиск (рис7.3,а).

Рис. 7.3. Графическое решение задач 3 и 4 типов

Задача типа 4. Определить нормальную глубину h, если заданы величины

гидравлического уклона i, расхода воды в канале Q, ширины канала но дну b,

коэффициента шероховатости п и коэффициента откоса т.

Задача решается аналогично предыдущей, т.е. задавая ряд значений h,

определяют расход для каждой задаваемой глубины и строят график

зависимости Q=Q(h), а затем по заданному значению Qзад определяют

искомую глубину hиск (рис.7.3,б).

Задача типа 5. Определить нормальную глубину h и ширину канала по дну

b, если заданы величины гидравлического уклона i, расхода воды в канале Q,

гидравлически наивыгоднейшей относительной ширины канала по дну

![]() ,

коэффициента

шероховатости п

и

коэффициента откоса т.

,

коэффициента

шероховатости п

и

коэффициента откоса т.

Задача решается в такой последовательности.

Задавая ряд значений h, находят соответствующие b=гнh, а затем строят график зависимости Q=Q(h) и по заданному расходу Qзад определяют искомые h и b.