- •Федеральное агентство железнодорожного транспорта

- •Содержание

- •5.6.Расчет удельной нагрузки от собственной силы тяжести кабеля

- •Выбор емкости кабеля и системы организации кабельной магистрали и конструкция кабеля для клс

- •2.Определение первичных параметров кабельной цепи.

- •3.Расчет влияния тяговых сетей переменного тока.

- •3.1Опасные влияния в вынужденном режиме.

- •3.2.Опасные влияния в аварийном режиме.

- •4.Мешающие влияния

- •5.Расчет механической прочности вок.

- •5.1.Расчет удельной нагрузки от собственной силы тяжести кабеля.

- •5.2.Расчет удельной нагрузки от воздействия льда при гололеде.

- •5.3.Расчет удельной нагрузки от собственной силы тяжести кабеля и силы тяжести льда.

- •5.4.Расчет удельной нагрузки от давления ветра на кабель

- •5.5.Расчет удельной нагрузки от воздействия ветра на кабель

- •5.6.Расчет удельной нагрузки от собственной силы

- •5.7.Расчет удельной нагрузки от силы тяжести кабеля, покрывающего его льда и воздействия ветра.

- •5.8. Определение критической длины пролёта

- •5.9. Расчёт стрелы провеса

- •6. Меры защиты клс от опасных и мешающих влияний.

- •7.Список использованной литературы

2.Определение первичных параметров кабельной цепи.

В кабелях связи сопротивление переменному току двухпроводной цепи, без учета потерь в соседних цепях и металлической влагозащитной оболочке определяется по формуле:

Ом/км

,

Ом/км

,

где d = 1,2 мм – диаметр проводника в мм;

1,01-

коэффициент укрутки;

1,01-

коэффициент укрутки;

p – коэффициент, учитывающий тип скрутки, для звездной p=5;

a

–

расстояние между проводниками в мм: для

звездной скрутки

,

,

где

-

диаметр изолированной жилы определяется

по формуле:

-

диаметр изолированной жилы определяется

по формуле:

,

,

где

1,2 мм - диаметр голой жилы;

1,2 мм - диаметр голой жилы;

-

диаметр корделя (при кордельно-бумажной

изоляции

-

диаметр корделя (при кордельно-бумажной

изоляции

0,8 мм);

0,8 мм);

-

коэффициент смятия корделя (для корделя

из бумаги

-

коэффициент смятия корделя (для корделя

из бумаги

0,35);

0,35);

-

толщина ленты изоляции (стирофлексной

-

толщина ленты изоляции (стирофлексной

0,17 мм).

0,17 мм).

мм;

мм;

мм;

мм;

Величина

-

сопротивление

постоянному току при температуре,

отличной от 20°С (в данном курсовом

проекте температура принимается равной

20°С), определяется по формуле:

-

сопротивление

постоянному току при температуре,

отличной от 20°С (в данном курсовом

проекте температура принимается равной

20°С), определяется по формуле:

Ом/км,

Ом/км,

где

0,01785

-

удельное сопротивление металла проводника

в Ом·мм2/м;

0,01785

-

удельное сопротивление металла проводника

в Ом·мм2/м;

d =1,2 – диаметр проводника в мм;

Ом/км;

Ом/км;

Функции F(kr),G(kr),H(kr),Q(kr) определяются в зависимости от величины kr которая для медных цепей определяется по формуле:

Так

как

определяем:

определяем:

;

;

;

;

;

;

.

.

31,939

Ом.

31,939

Ом.

Индуктивность двухпроводной кабельной цепи равна:

Гн/км,

Гн/км,

где

a

=

мм

- расстояние между центрами проводов,

мм;

мм

- расстояние между центрами проводов,

мм;

r = 0,6 мм - радиус проводника, мм.

Гн/км.

Гн/км.

Емкость двухпроводной кабельной цепи:

Ф/км,

Ф/км,

где

1,25-

эквивалентная диэлектрическая

проницаемость кабельной изоляции;

1,25-

эквивалентная диэлектрическая

проницаемость кабельной изоляции;

-

коэффициент, учитывающий близость

проводов к оболочке кабеля и соседними

цепями, равный

-

коэффициент, учитывающий близость

проводов к оболочке кабеля и соседними

цепями, равный

,

,

где

2,58

мм- диаметр

изолированной жилы, мм;

2,58

мм- диаметр

изолированной жилы, мм;

-

диаметр группы, для звездной скрутки

-

диаметр группы, для звездной скрутки

;

;

мм;

мм;

1,2 мм- диаметр голой жилы, мм.

Ф/км.

Ф/км.

Проводимость изоляции кабельных цепей определяется по формуле:

,

,

где

-

круговая частота при f

= 850

Гц ;

-

круговая частота при f

= 850

Гц ;

;

;

Сим/км.

Сим/км.

3.Расчет влияния тяговых сетей переменного тока.

3.1Опасные влияния в вынужденном режиме.

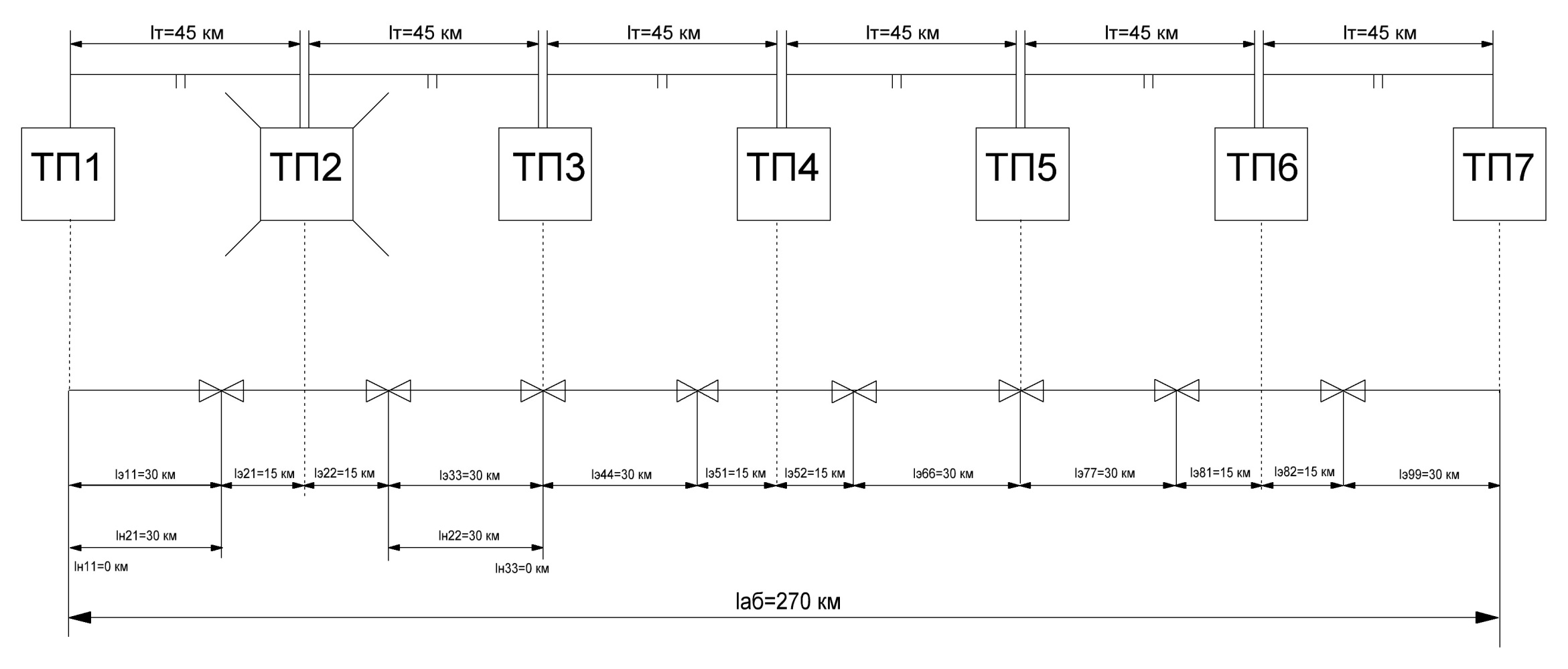

Рис 2. Схема сближения для расчета опасного влияния в вынужденном режиме

Величина опасного напряжения между проводами и землей на конце гальванически неразделенного провода цепи связи при заземленном другом конце его вычисляется без учета волновых процессов при любой длине цепи воздушной линии связи и длине цепи кабельной линии не более 40 км.

В этом случае при параллельном сближении величина индуктированного напряжения на изолированном конце провода U равна индуктированной продольной ЭДС E и определяется по формуле:

м=E=KфωMIвлSlэ

,В

м=E=KфωMIвлSlэ

,В

где Кф- коэффициент формы кривой влияющего тока тяговой сети; на кабельных жилах Кф=1;

ω=2 π

f=2

3,14

50=314

π

f=2

3,14

50=314

;

;

lэ- длинна участка сближения, км;

lэ1=30 км; lэ21=15 км; lэ22=15км; lэ3=30 км

Iвл- влияющий ток, А;

Результирующий коэффициент экранирующего действия

S=SобSрSТ ,

где Sр=0,1;

Sоб=0,45;

ST- к.з.д. заземленного троса, в расчетах можно принять ST=0,7.

S=SобSрSТ =0,1 0,45 0,7=0,032.

Коэффициент М рассчитываем по формуле:

,

,

где a = 13 м –ширина сближения;

= Cим/м

– удельная проводимость грунта

Cим/м

– удельная проводимость грунта

f = 50 Гц – частота тока.

Учитывая, что в действительности значение тока в тяговой сети при вынужденном режиме имеет ступенчатый характер, влияющий ток определяется следующим образом :

Iвл=Iрезkn , A,

где Iрез- результирующий ток нагрузки питающей тяговый подстанции при вынужденном режиме работы, А;

kn-коэффициент, характеризующий уменьшение влияющего тока по сравнению нагрузочным и определяется:

kn= ,

,

где n = 5- число электровозов, одновременно находящиеся на участке;

lэ- длинна сближения, км;

lэ11=30 км; lэ21=15км; lэ22=15км; lэ33=30км

lТП = 45 км - длинна плеча питания тяговой сети при вынужденном режиме работы, км;

lн- расстояние от действующей тяговой подстанции до начала цепи связи, км;

lн11=0 км; lн21=30 км; lн22=30 км; lн33=0 км;

kn1= ;

;

kn21=

kn22= ;

;

kn3= ;

;

Результирующий ток нагрузки при вынужденном режиме работы определяется из выражения:

,

,

где

-максимальная

потеря напряжения в тяговой сети между

подстанцией и максимально удаленны

электровозом, при lТ

≥

30

км,

=8500

В;

-максимальная

потеря напряжения в тяговой сети между

подстанцией и максимально удаленны

электровозом, при lТ

≥

30

км,

=8500

В;

RTC-

активное

сопротивление тяговой сети, RTC= cosα

, α=65,

Ом,/км;

cosα

, α=65,

Ом,/км;

=0,252 Ом,/км;

RTC= cos65=0,252 0,4226=0,106 Ом,/км;

XTC- реактивное сопротивление тяговой сети, XTC= sinα , α=65, Ом,/км;

XTC= sin65=0,252 0,9063=0,228 Ом,/км;

-коэффициент

мощности электровозов

-коэффициент

мощности электровозов

,

,

А;

А;

Iвл1=Iрезkn1=1826,5 0,733=1338,82 А;

Iвл21=Iрезkn21=1826,5 0,333=608,22 A;

Iвл22=Iрезkn22=1826,5 0,333=608,22 А;

Iвл3=Iрезkn3=1826,5 0,733=1338,82 А;

м1=E=KфωMIвл1Slэ11=1 314 7,95 10-4 1338,82 0,032 30 = 320,8 В;

м21=E=KфωMIвл21Slэ21=1

314

7,95

10-4  0,032

15

= 72,8 В;

0,032

15

= 72,8 В;

м22=E=KфωMIвл22Slэ22=1 314 7,95 10-4 0,032 15 = 72,8 В;

м3=E=KфωMIвл3Slэ33=1 314 7,95 10-4 1338,82 0,032 30 = 320,8 В;

Вывод: полученные значения напряжения превышают допустимое значение напряжения равного 36 В.Требуется принять дополнительные меры по защите от опасных влияний, которые описаны в РАЗДЕЛЕ 6.