- •Практические занятия практические занятия

- •Практическое занятие № 1. Тема № 1. Гидравлический расчёт трубопроводов, транспортирующих однофазную ньютоновскую жидкость

- •Практическое занятие № 5. Тема № 2. Гидравлический расчет трубопроводов, транспортирующих однофазную неньютоновскую жидкость

- •1.Пузырьковый режим; 2. Расслоенный; 3. Волновой; 4. Пробковый

- •5. Пленочно-диспергированный; 6. Кольцевой; 7. Эмульсионный

- •Вопрос 2. Смеси жидкости с твёрдыми частицами

- •Вопрос 3. Смеси газов с твёрдыми частицами

- •Вопрос 4. Смеси двух взаимно нерастворимых жидкостей

- •Вопрос 5. Трёхфазные смеси (две взаимно нерастворимые жидкости и газ):

- •Кожух; 2. Трубки; 3. Трубная решетка; 4. Крышки; 5. Штуцеры.

- •Корпус; 2. Трубки; 3.Трубные решетки; 4. Штуцеры.

- •Практическое занятие № 21.

- •I и II. Пары; III. Конденсат; IV и V. Хладоагент

- •Практическое занятие № 22.

- •Корпус; 2. Распределительные полки; 3. Барометрическая труба; 4. Колодец

- •Аппарат, требующий нагрева; 2. Трубчатая печь.

- •Амортизационные затраты; 2. Эксплуатационные затраты; 3. Общие затраты.

- •Практическое занятие № 26

- •I этап: ав с; II этап: dc e . - поправочный температурный коэффициент.

- •Коридорное расположение труб;

- •Шажматное расположение труб .

- •Абсорбер; 2. Холодильник/подогреватель; 3, 4. Теплообменники; 5. Десорбер; 6,7, 8. Холодильники; 9. Сепаратор; 10. Подогреватель;

- •Практическое занятие № 30

- •Практическое занятие № 31

- •Плита, 2. Утка

- •3.2.2.1. Тарелки перекрёстного типа

- •1. Отверстия; 2. Перелив

- •Нижнее (нерабочее) положение клапана; 2. Рабочее положение клапана; 3. Предельное положение клапана;

- •4. Простой клапан (1. Клапан; 2.Ограничитель); 5. Клапан с балластом (1. Клапан; 2.Ограничитель; 3. Балласт)

- •Практическое занятие № 32

- •1. Центральная труба; 2. Форсунки.

- •I. Перегородка; 2. Гидравлический затвор; 3. Порог перелива

- •1. Многодисковый разбрызгиватель: 2. Отражательные кольца; 3. Патрубок для входа газа.

- •1. Кожух; 2. Тарелка; 3. Перегородка; 4. Конус; 5. Вал

- •5. Вал; б. Конус - питатель; 7. Концентрические кольца; 8. Желоб; 9. Периферийный желоб;10. Перетоки.

- •1. Валки. 2,3. Перегородки.

- •1. Вал; 2. Диски; 3, Перегородив.

- •1. Вал. 2. Ротор; 3. Кольца ротора; 4. Кольца статора,

- •Варианты задач по материалам практических занятий:

- •(Выбор варианта осуществляется по порядковому номеру студента

- •В ведомости группы)

- •Задача № 1

- •Задача № 2

- •Задача № 3

- •Задача № 4

- •Задача № 5

- •Задача № 6

- •Задача № 7

- •Задача № 8

- •Задача № 9

- •Задача № 10

- •Задача № 11

- •Задача № 12

- •Задача № 13

- •Задача № 14

- •Задача № 15

- •Задача № 16

- •Задача № 17

- •Задача № 18

- •Задача № 19

- •Задача № 20

- •Задача № 21

- •Задача № 22

- •Задача № 23

- •Задача № 24

- •Задача № 25

- •Задача № 26

- •Задача № 27

- •Задача № 28

- •Задача № 29

- •Задача № 30

I этап: ав с; II этап: dc e . - поправочный температурный коэффициент.

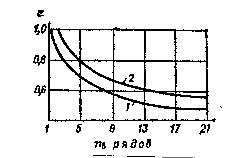

Р ис.94.

Зависимость коэффициента

от числа рядов труб по вертикали.

ис.94.

Зависимость коэффициента

от числа рядов труб по вертикали.

Коридорное расположение труб;

Шажматное расположение труб .

Для ребристых труб коэффициент теплоотдачи может быть определён по следующему уравнению:

![]() (615)

(615)

где: - коэффициент теплоотдачи для гладкой трубы;

h – высота ребра;

![]() -

толщина ребра;

-

толщина ребра;

l - шаг ребер по окружности.

Для n рёбер величина l определяется по формуле:

![]() (616)

(616)

- величина, определяемая по табл.32, в зависимости от величины m.h.

Причём, величина m находится по формуле:

![]() (617)

(617)

где: - коэффициент теплопроводности материала ребер

Табл.32

Значения коэффициента

-

m.h

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

1,00

0,985

0,950

0,895

0,830

0,762

0,695

0,632

0,577

0,526

0,482

0,443

0,410

Если в межтрубном пространстве имеются перегородки, то:

(618)

(618)

где: с – коэффициент, характеризующий форму перегородок и расположение труб в пучке. Например, для сегментных перегородок при расположении труб по треугольнику или квадрату, с = 0,22.

Для смешанного и перекрестного тока используют соотношения (585 – 593).

Практическое занятие № 28

5.4. Определение теплопроводности материала стенки.

Значения теплопроводности основных твёрдых материалов приведены в табл.33.

Табл.33.

Материал |

Плотность ( ), кг/м3 |

Теплопроводность ( ), Вт/м. К |

Алюминий Бронза Латунь Медь Свинец Сталь Сталь нержавеющая Чугун Асбест Бетон Винилпласт Войлок шерстяной Дерево Кладка из обычного кирпича Кладка из огнеупорного кирпича Кладка из изоляционного кирпича Краска масляная Лёд Накипь Опилки древесные Песок сухой Ржавчина Стекловата Стекло Текстолит Сернистое железо |

2700 8000 8500 8800 11400 7850 7900 7500 600 2300 1380 300 600 1700 1840 600 - 920 - 230 1500 - 200 2500 1380 - |

203,5 64,0 93,0 384,0 34,9 46,5 17,5 46,5 – 93,0 0,151 1,28 0,163 0,047 0,140 – 0,384 0,698 – 0,814 1,05 (при 800 – 10000С) 0,116 – 0,209 0,233 2,33 1,163 – 3,49 0,07 – 0,093 0,349 – 0,814 1,16 0,035 – 0,07 0,698 – 0,814 0,244 7,6 |

При наличии на стенках трубок загрязнений прибегают к помощи табл.34 понимая, при этом, под тепловым сопротивлением величину обратную теплопроводности.

Табл.34.

Продукты, дающие загрязнения |

Тепловое сопротивление ( ), м2. К/Вт |

Чистый водяной пар Мятый пар, содержащий масло Пары органических жидкостей Вода очищенная Вода мягкая Вода жесткая Органические жидкости, рассолы, жидкие хладоагенты Нефтяные пары Нефтепродукты светлые Нефть и мазут Гудрон Слой парафина или кокса Воздух |

0,000060 0,000086 0,000086 0,000172 0,000260 – 0,000430 0,000430 – 0,000860 0,000172 0,00043 – 0,000515 0,000515 – 0,00060 0,000860 – 0,00130 0,008600 – 0,017200 0,008600 и более 0,000350 |

5.5. Рассчитаем коэффициент теплоотдачи от стенки к холодному потоку ( ).

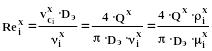

а) Сначала для каждой зоны вычислим критерий Рейнольдса, используя слегка модернизированную формулу (520):

(619)

(619)

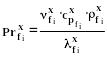

б) Потом, для каждой зоны определяем критерий Прандтля, используя модернизированную формулу (521):

(620)

(620)

в) Найдём для каждой зоны параметр Грасгрофа, используя слегка модернизированную формулу (522):

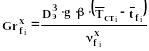

(621)

(621)

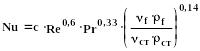

г) Рассчитаем для каждой зоны критерий Нусельта, используя модернизированные формулы (519, 523 и 524):

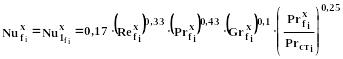

При: :

(622)

(622)

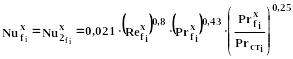

При: :

(623)

(623)

При: 2320 < <104:

![]() (624)

(624)

д) Вычисляем для каждой зоны холодного потока при его средней температуре коэффициент теплоотдачи ( ), используя модернизированную формулу (518):

![]() (625)

(625)

5.6. Проверим правильность выбора температуры стенки.

(626)

(626)

Допустимым

считается расхождение в пределах

![]() 5

%. В противном случае, расчет надо

повторить, задавшись другой температурой

стенки.

5

%. В противном случае, расчет надо

повторить, задавшись другой температурой

стенки.

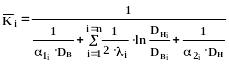

5.7. Приступим, наконец, к вычислению полного коэффициента теплопередачи для каждой зоны при средней температуре, используя модифицированную формулу (539):

(627)

(627)

5.8. Определим необходимую поверхность теплообмена для каждой зоны:

(628)

(628)

или:

(629)

(629)

5.9. Наконец, общая необходимая поверхность для теплообменника:

![]() (630)

(630)

Тема № 6. Технологический расчет абсорбционно – десорбционной аппаратуры.

Вопрос № 1. Общие сведения.

Абсорбция - это объёмное поглощение газов и паров жидкостью (абсорбентом) с образованием раствора. Процесс, обратный абсорбции, называется десорбцией.

Различают физическую, химическую и так называемую промежуточную абсорбцию.

Физическая абсорбция связана с образованием физического раствора без химического взаимодействия поглощаемого компонента и растворителя. Энергия взаимодействия поглощаемого компонента и растворителя всегда < 20 кДж/моль поглощаемого вещества.

Химическая абсорбция (хемосорбция) связана с протеканием определенных химических реакций между поглощаемым компонентом и абсорбентом. Энергия взаимодействия в этом случае всегда > 25 кДж/моль поглощаемого вещества.

Промежуточная абсорбция связана с образованием между молекулами поглощаемого вещества и абсорбента слабых координационных связей (например, водородных) с энергией взаимодействия 20 - 30 кДж/моль поглощаемого вещества.

При физической абсорбции поглощающая способность абсорбента (при достижении равновесия) определяется константой фазового равновесия. Чем она меньше, тем лучше поглотительные возможности растворителя. Константа фазового равновесия, в свою очередь, является функцией давления, температуры и состава газа и жидкости, т.е.:

![]() (631)

(631)

Решающее влияние принадлежит первым двум аргументам. С ростом давления растворимость любого компонента газа увеличивается (константа фазового равновесия понижается). С ростом температуры растворимость плохо растворимых газов увеличивается (за исключением водных растворов), а растворимость хорошо растворимых газов уменьшается.

При химической абсорбции поглощающая способность абсорбента (при достижении равновесия) определяется константой равновесия конкретной химической реакции, которая, в свою очередь, подчиняется принципам Ля - Шателье. Поскольку поглощение идёт с уменьшением объема, то с ростом давления растворимость абсорбируемого компонента увеличивается. Поскольку хемосорбция может идти как с выделением, так и с поглощением тепла, причём, в гораздо больших количествах, чем при физической абсорбции, то с ростом температуры растворимость абсорбируемого компонента будет уменьшаться, если реакция идёт с выделением тепла и, наоборот, будет возрастать, если реакция идет с поглощением тепла. Кроме того, при хемосорбции роль состава газовой и жидкой фазы, пожалуй, не менее значительна чем давление и температура, ибо он может привести либо к полному прекращению реакции (при наличии ингибитора), либо к её стремительному протеканию в присутствии каталитических добавок.

С термодинамической точки зрения химическая абсорбция особо выгодна для удаления из газа компонентов с малыми концентрациями, в то время как для грубой очистки пригодны оба метода.

При физической абсорбции поглощаемый газ в результате молекулярной, конвективной, а также турбулентной диффузии из ядра газового потока переносится к границе раздела фаз, а затем, по такому же механизму равномерно распределяется в объёме жидкости. При химической абсорбции эти процессы осложняются химической реакцией, причем, скорость каждого процесса сказывается на скорости реакции. Поскольку, скорость химической реакции, как правило, выше скорости диффузии, именно последняя (во всех своих проявлениях) является лимитирующей стадией всего процесса.

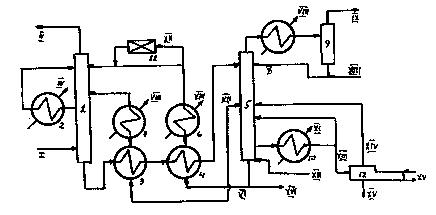

Вопрос № 2. Абсорбционно - десорбционные циклы.

А бсорбцию,

как правило, осуществляют в виде

абсорбционно - десорбционного цикла,

обобщённая схема которого приведена

на рис.95.

бсорбцию,

как правило, осуществляют в виде

абсорбционно - десорбционного цикла,

обобщённая схема которого приведена

на рис.95.

Рис. 95. Схема абсорбционно – десорбционного цикла