- •Список сокращений

- •I. Общие представления об имитационном моделировании

- •1.1. Место имитационных моделей среди других классов математических моделей

- •1.2. Классификация имитационных моделей

- •1.3. Достоинства и недостатки им

- •1.4. Процесс имитационного моделирования

- •2. Методология конструирования им

- •2.1 Требования к качеству им

- •2.2. Этап описания моделируемой системы

- •2.3. Этап формализации

- •2.3.1. Переход от структуры системы к структуре модели

- •2.3.5. Формирование критерия оценки результатов моделирования

- •2.3.2. Выбор класса им, определение системы параметров и переменных состояния, формализованное описание взаимосвязей между ними

- •2.3.3. Агрегативный подход к формализации

- •2.3.4. Событийный подход к формализации

- •2.4. Разработка алгоритма моделирования

- •2.4.1. Метод модельных событий

- •2.4.2. Метод фиксированного шага

- •2.4.3. Сравнение ммс и мфш

- •2.4.4.Применение комбинации ммс и мфш для построения непрерывно‑дискретных им

- •2.5. Пример конструирования им автоматизированного радиолокационного комплекса измерений

- •2.5.1. Постановка задачи исследования

- •2.5.2. Описание арки

- •2.5.3. Выбор класса им и варианта ее алгоритмической реализации

- •2.5.4. Формализованное описание арки, ориентированное на использовании mфш

- •2.5.5. Построение моделирующего алгоритма арки при использовании мфш

- •2.5.6.Формализованное описание арки, ориентированное на использование ммс

- •2.5.7. Формализованное описание арки, ориентированное на использование комбинации ммс и мфш

2. Методология конструирования им

2.1 Требования к качеству им

Этап конструирования является центральным во всем процессе ИМЛ. Ценность результатов имитационных исследований зависит от того, какого качества будет создана модель. Основные требования, которым должна удовлетворять хорошая модель, могут быть определены следующим образом:

простота и доступность модели не только для разработчика модели, но и для разработчика системы (для этого модель должна быть хорошо документирована);

целенаправленность, т.е. направленность прежде всего на решение поставленных задач (излишняя универсальность ведет к значительному усложнению модели);

полнота, т.е. обеспечение возможностей решения всех задач, поставленных перед имитационным моделированием рассматриваемой системы;

удовлетворение ограничениям, накладываемым используемой ЭВМ (по памяти и быстродействию);

надежность, т.е. гарантия от получения абсурдных результатов и неправильных выводов о процессе функционирования реальной системы;

адаптивность, т.е. возможность достаточно оперативного перестроения ИМ (например, при проведении итераций “конструирование — проверка адекватности”);

удобство в эксплуатации, включая простоту ввода, корректировки исходных данных, установки начального состояния модели и режимов моделирования, наглядность результатов.

2.2. Этап описания моделируемой системы

Сущность этого этапа — изложение в содержательной (неформализованной) форме сведений об исследуемой системе, предлагаемом алгоритме ее работы, характеристиках внешней среды, условиях, в которых система будет функционировать, с целью дальнейшего построения ИМ.

Для подготовки описания используется либо анализ действующей системы, если таковая существует (анализ документации на систему, результатов натурных экспериментов), либо, если создается принципиально новая система, используется анализ прототипов создаваемой системы, представлений разработчиков о будущей системе и данных по ее отдельным частям, прототипы которых имеются.

Описание системы условно разделяется на статическое и динамическое.

Статическое описание — это описание структуры системы и внешней среды, взаимодействующей с ней. Внешняя среда может включать в себя системы, активно взаимодействующие с моделируемой и являющиеся не менее сложными, чем она сама. В этом случае в системах, входящих во внешнюю среду, обычно выделяются исполнительные части, непосредственно взаимодействующие с моделируемой системой. В итоге статического описания составляются структурные и функциональные схемы системы и внешней среды. Структурные схемы отображают состав входящих в них компонент, а функциональные — назначение компонент и взаимосвязи между ними в процессе функционирования.

Динамическое описание должно отобразить логику функционирования исследуемой системы и процесс ее взаимодействия с внешней средой. Описываются отдельные процессы, протекающие в системе и внешней среде, их влияние друг на друга. Выделяются этапы, режимы работы, различные состояния системы и ее элементов (в том числе, и особые, например, аварийные). Формами динамического описания являются сценарии, технологические карты, технологические диаграммы, многофункциональные диаграммы, схемы алгоритмов функционирования.

Сценарная форма представляет собой содержательное описание развертывания процесса функционирования моделируемой системы и внешней среды во времени. К этой форме, в первую очередь, прибегают в случае наличия существенной неопределенности относительно возможного варианта развертывания этих процессов (например, когда процесс функционирования внешней среды носит антагонистический характер по отношению к моделируемой системе). При этом, как правило, формируется несколько вариантов сценариев в предположении, что модель должна давать возможность их реализации. Среди них должны быть и такие, которые ставят систему в наихудшие условия, чтобы оценить гарантированные значения показателей ее эффективности.

Технологическая карта представляет собой средство отображения логической последовательности операций, осуществляемых системой по обработке единичного изделия, единичной детали, порции информации, документа, запроса и т.п.). Эта последовательность может быть отображена наглядно с помощью условных символов (табл. 2.I).

Для построения технологических карт могут быть использованы заранее подготовленные для этого формы [31].

Таблица 2.I

Символ |

Наименование операции |

Результат операции |

|

Операция |

Производит, подготавливает, осуществляет |

|

Транспортировка |

Перемещает |

|

Инспектирование |

Проверяет, контролирует |

|

Задержка |

Задерживает, ожидает |

|

Хранение |

Хранит, накапливает |

Технологическая диаграмма представляет собой развитие технологической карты. Она предназначена для отображения привязки отдельных операций, представленных в технологической карте, к месту их проведения, т.е. технологическая карта как бы накладывается на местность, где осуществляется процесс функционирования моделируемой системы. Наиболее эффективно применяется для описания производственных процессов. Позволяет выявить узкие места производственного процесса, где могут возникнуть помехи и снизиться эффективность.

Для описания более сложных процессов, связанных с обработкой множества деталей, документов, запросов, применяются различные варианты сочетаний технологических карт и технологических диаграмм.

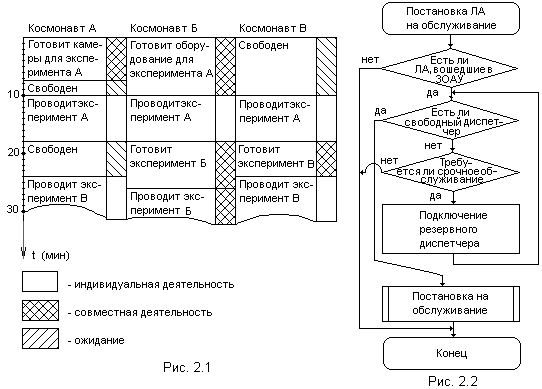

Многофункциональная диаграмма предназначена для отображения на шкале времени координированных параллельных действий различных компонент системы в процессе ее функционирования. Пример такой диаграммы для отображения действий группы космонавтов приведен на рис. 2.1.

Для описания систем со сложной логикой процессов функционирования с успехом могут быть использованы алгоритмические схемы. Например, операция постановки на обслуживание летательного аппарата, вошедшего в зону ответственности АСУ (3О АСУ) воздушным движением, может быть изображена в виде алгоритма, схема которого представлена на рис. 2.2.

В ажной

составной частью содержательного

описания системы и внешней среды

является сбор исходных

числовых данных о

процессе функционирования:

производительности вычислительного

комплекса, пропускной способности

каналов передачи данных, интенсивности

входного потока заявок, данных о

распределениях времен безотказной

работы элементов системы, характеристиках

случайных воздействий и т.п.

ажной

составной частью содержательного

описания системы и внешней среды

является сбор исходных

числовых данных о

процессе функционирования:

производительности вычислительного

комплекса, пропускной способности

каналов передачи данных, интенсивности

входного потока заявок, данных о

распределениях времен безотказной

работы элементов системы, характеристиках

случайных воздействий и т.п.

Для сбора исходных данных используются наблюдения за работой системы, личное участие в ее работе, экспертный опрос разработчиков системы, документация на систему. Для сбора и обработки статистических данных применяются известные методы математической статистики.

При большом объеме числовой материал целесообразно классифицировать по следующим разделам: по описанию системы и внешней среды; по структурным параметрам, по характеристикам состояния системы, функциональных связей между отдельными ее компонентами ; алгоритмов управлений, и т.п.

Необходимо отметить, что часто именно получение исходных данных вырастает в большую проблему и может служить одним из основных препятствий для построения адекватной модели (особенно при моделировании принципиально новых проектируемых систем). Невозможность собрать достоверные исходные данные может поставить под вопрос получение практически значимых результатов моделирования. В лучшем случае, отсутствие точных значений некоторых данных может привести к увеличению объема ИМЭ за счет необходимости осуществления вариаций в зоне неопределенности этих данных.