5 Ограждающие конструкции

В качестве ограждающих конструкций рассматриваются стены, окна и ворота, покрытия и фонари, полы.

5.1 Стены

Стены производственных зданий по сравнению со стенами гражданских зданий подвергаются более сложному комплексу внешних и внутренних силовых и несиловых воздействий.

Основное назначение стен – обеспечение нормального теплового режима внутри помещений проектируемого здания, защита их от воздействия ветра, пыли, атмосферных осадков. Стены должны обладать достаточным термическим сопротивлением, чтобы предотвратить выпадение конденсата на их внутренних поверхностях.

Материал и конструктивное решение стен в обычных условиях выбирают в зависимости от температурно-влажностного режима помещений, климатических условий, степени агрессивности внутренней и внешней среды. Так для помещений с высокой влажностью нельзя применять недостаточно морозостойкие или влагоемкие материалы (ячеистые и силикатные бетоны). В ряде случаев требуется периодическая промывка стен, нередки требования чистоты и фактуры внутренней поверхности. Кроме всего стены должны быть несгораемыми. В неотапливаемых здания и зданиях с излишними тепловыделениями проектируют холодные стены с очень малым термическим сопротивлением. В некоторых случаях стены должны обладать сопротивлением разрушающему действию агрессивной среды. Поэтому в зависимости от специфики технологического процесса выбираются материалы и конструктивное решение стен.

Поскольку промышленные здания проектируют многопролетными, по несущей способности их подразделяют на самонесущие и навесные и лишь в однопролетных зданиях возможно применение несущих наружных стен.

По виду материалов в каркасных зданиях стены могут выполняться из мелких материалов, крупноблочными и наиболее характерны стены из крупных панелей.

Крупнопанельные стены могут быть однослойными (из легких и ячеистых бетонов), двух и трехслойными с защитными слоями от внешней и внутренней среды и эффективным утеплителем.

Размеры крупных панелей назначаются по высоте кратными модулю 6М и реже 3М (600 и 300 мм), а по длине кратно 5М (500 мм) и лишь иногда применяют самонесущие панели длиной 750 мм.

По местоположению панели подразделяют на цокольные, рядовые, угловые, перемычечные, парапетные, карнизные и простеночные.

В производственных зданиях при расстоянии между колоннами основного каркаса, превышающем предельную длину стеновых панелей по линии наружных продольных и, особенно, торцовых стен, устанавливают дополнительный каркас, называемый фахверком. При крупнопанельных стенах фахверк состоит из вертикальных элементов (железобетонных и стальных колонн), опирающихся на отдельные самостоятельные фундаменты. Колонны фахверка устанавливают с шагом 6 м, жестко заделывают в фундаменты и сверху шарнирно соединяют с элементами покрытия. Шарнирное крепление выполняют так, чтобы оно передавало ветровую нагрузку на каркас здания и исключало возможность передачи вертикальных нагрузок от покрытия на фахверковые колонны. В торцовых частях здания, при смещении колонн основного каркаса на 500 мм для пропуска надставки колонн фахверка до плит покрытия, стойки фахверка заменяют на дополнительные вертикальные элементы из прокатного металла с опиранием их на фундаменты основных колонн и креплением к основным колоннам. Для образования проемов ворот меньших шага колонн основного каркаса или фахверка устанавливают дополнительные стойки на усиленные железобетонные балки (вместо фундаментных балок) и раскрепляют их вверху ригелями. Заделку стены вокруг рамы ворот осуществляют из мелких материалов. Для крепления парепетных панелей надставки колонн фахверка удлиняют за счет насадки из уголков 25×14.

Характерной особенностью самонесущих панельных стен является наличие простеночных и перемычечных панелей.

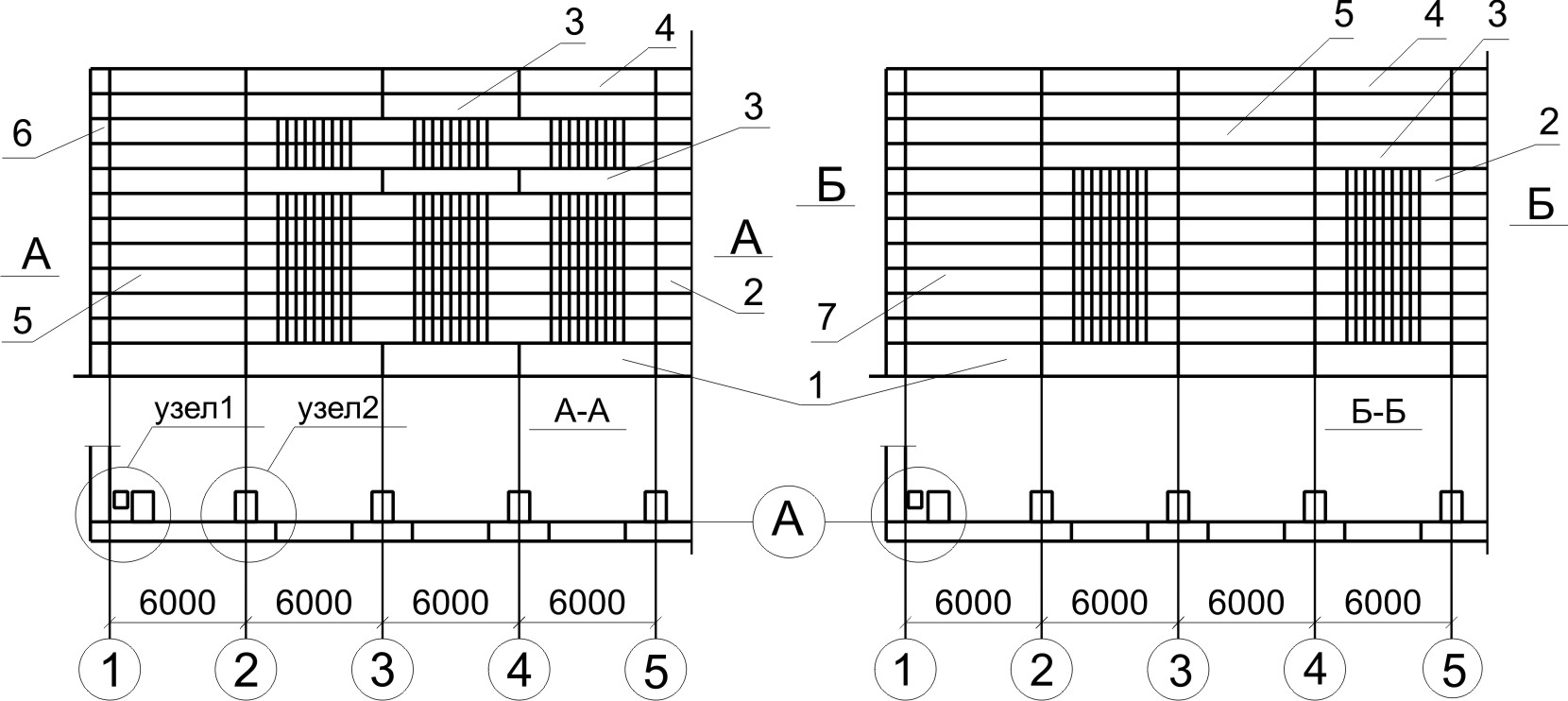

В зависимости от требуемой освещенности проектируемых помещений производственных зданий определяются размеры оконных проемов, а, следовательно, и размеры глухих участков стен. Размеры окон и панелей по длине проектируются кратно модулю 5М, а в основном, принимаются размеры окон 3,0 и 4,5 м, тогда длина простеночных панелей будет 3,0 и 1,5 м. В торцах здания или у поперечных температурных швов, а также в местах стыков с рядовыми панелями длиной 6.0 м появляются панели длиной 0,75 м. Общая площадь оконных проемов варьируется за счет частоты установки окон. Они могут устанавливаться в каждом шаге колонн или реже, через шаг или больше (рисунок 5.1). В глухих участках стен длина панелей принимается равной шагу колонн (6,0 м). При шаге основных колонн каркаса больше 6,0 м между ними с шагом 6,0 м устанавливается дополнительный каркас (фахверк), и лишь экономическое обоснование диктует окончательное решение установки основных колонн, так как самонесущие панели длиной более 6,0 м оказываются неэкономичными. По высоте панели принимаются кратными модулю 6М, т.е. 1,2 и 1,8 м, реже 2,4 м. Номенклатура основных панелей приведена на рисунке 5.1. Применение угловых блоков (рисунок 5.1а) может быть заменено на вариант с удлиненными основными панелями на их толщину (рисунок 5.1б).

а) б)

Рисунок 5.1 – Схемы разрезки самонесущих стен из крупных панелей: а) для помещений с повышенной освещенностью; б) то же с малой освещенностью; 1 – цокольная панель; 2 – простеночная; 3 – перемычечная; 4 – парапетная; 5 – рядовая панель; 6 – угловой блок; 7 – удлиненные панели

а)

б) в)

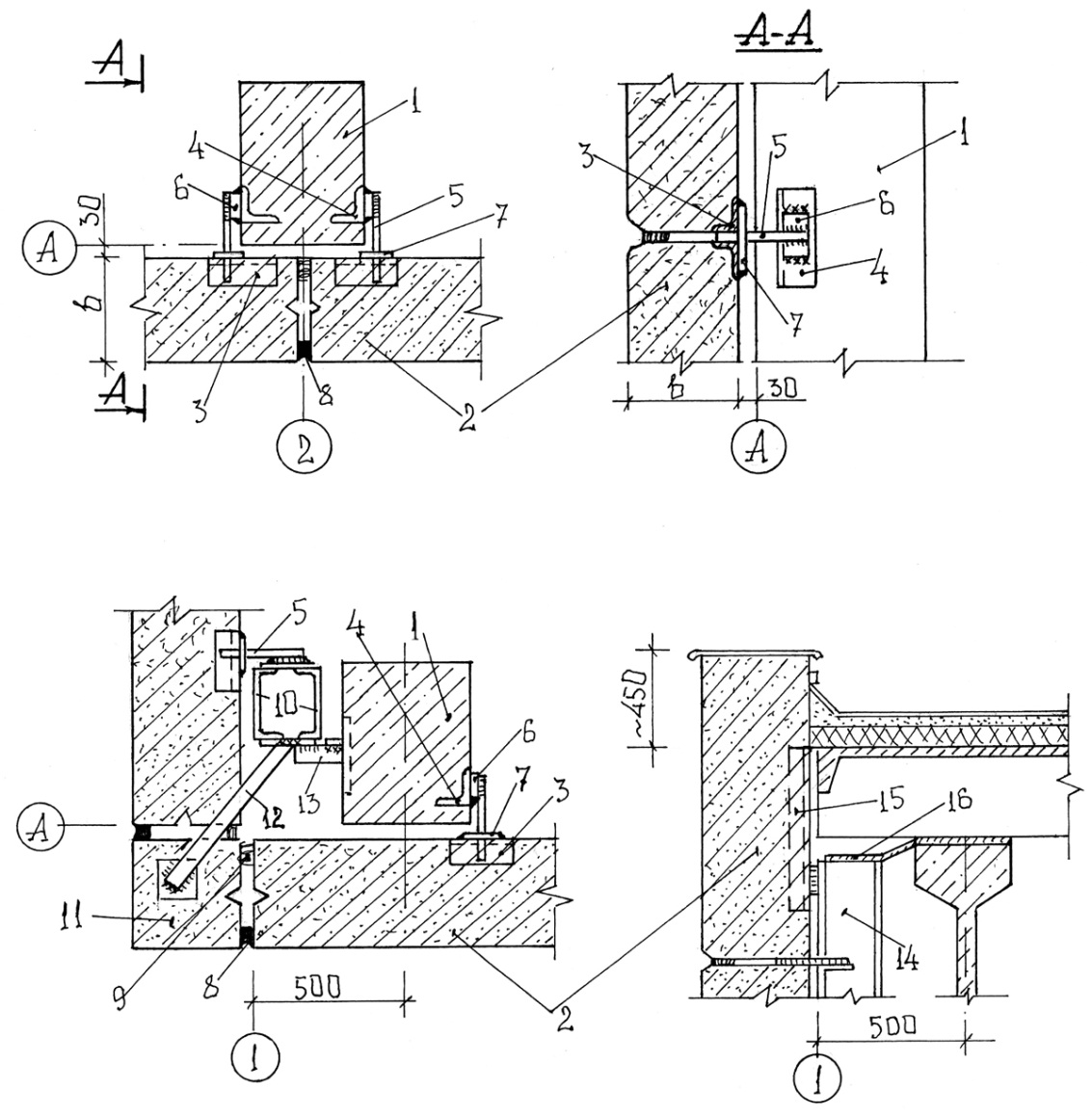

Рисунок 5.2 – Детали крепления самонесущих стен к колоннам: а) узел 1 (рисунок 5.1а); б) узел 2 (рисунок 5.1б); в) крепление парапетных торцевых панелей к колоннам фахверка;

1 – клона; 2 – стеновая панель; 3 – закладная деталь стеновой панели; 4 – закладная деталь колонны; 5 – стержень; 6 – лист 50×6, l =100 мм; 7 – лист 50×10, l = 100 мм; 8 – мастика УМС-50; 9 – пороизол; 10 – дополнительная стойка фахверка в местах смещения колонн основного каркаса; 11 – угловой блок; 12 – соединительная накладка; 13 – горизонтальная планка для связи дополнительной стойки фахверка с основным каркасом; 14 – металлическая надставка колонн фахверка; 15 – насадка из уголка 25×14 колонны фахверка для крепления парапетных панелей; 16 – гибкая связь колонн фахверка с основным каркасом

Поскольку вся нагрузка от выше идущих панелей передается на нижнюю цокольную панель она и проверяется по прочности на смятие в месте опирания её на фундаментную балку. При компоновке стен один из горизонтальных швов следует располагать на 600 мм ниже верха колонн. Вышележащие панели крепятся к конструкциям покрытия. Торцовые панели могут быть запроектированы с установкой фахверковых колонн на расстоянии 3,0 м от разбивочной оси, т.к в таком случае легче решается фронтон. Цокольная часть решается из рядовых панелей с защитным слоем. Иногда панели заменяются кирпичной стенкой высотой не менее 300 мм. Панели крепятся к колоннам с помощью закладных деталей и стержней или уголков. Заполнение швов панельных стен должно осуществляться с применением упругих синтетических материалов (пороизол, гернит) и герметизирующих мастик.

Навесные конструкции стен значительно разнообразнее самонесущих, поскольку прочностные функции отступают на второй план. Делаются они легкими или облегчёнными, используя наиболее эффективные теплоизоляционные и защитные материалы.

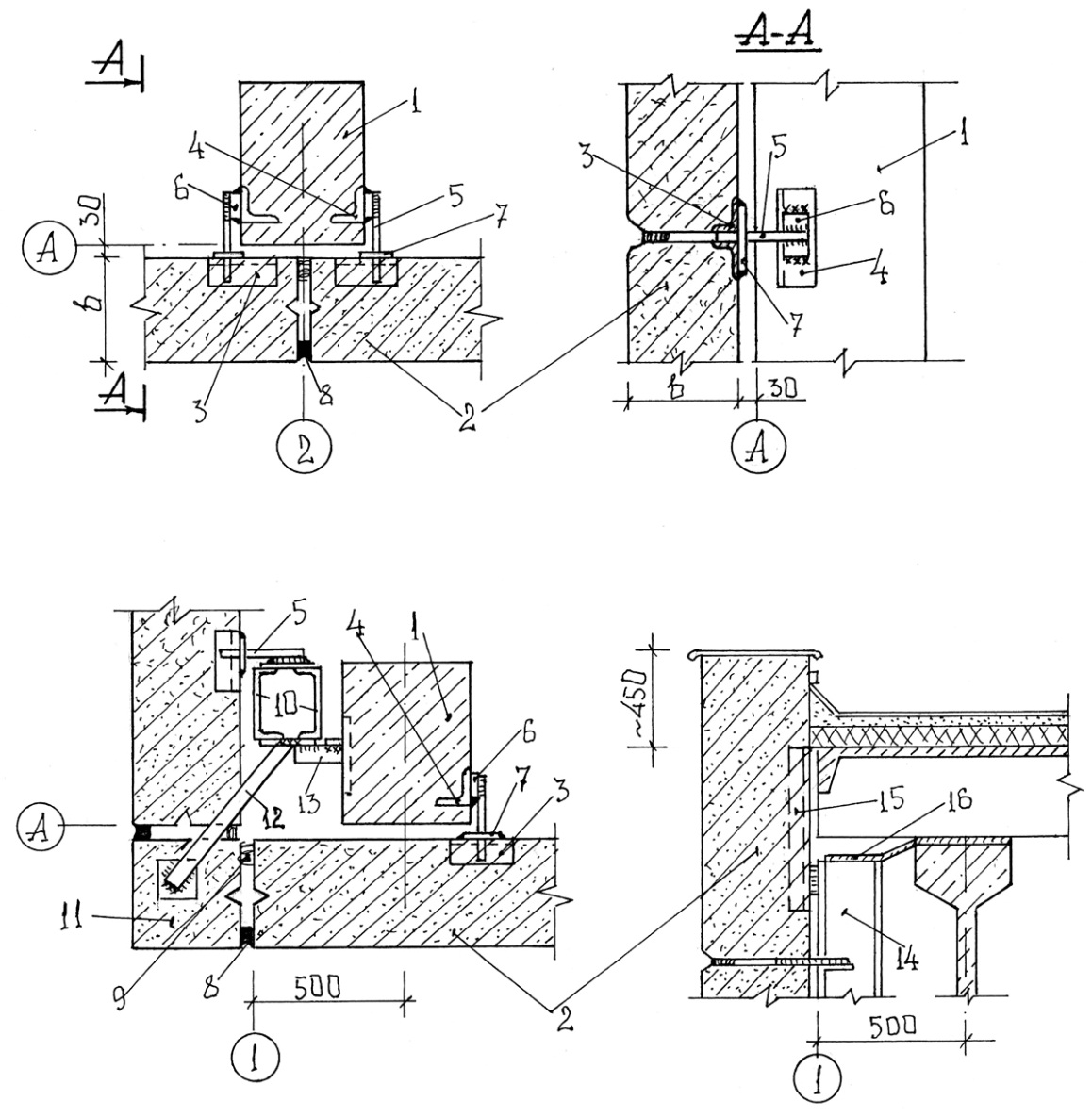

По внешнему облику здания с указанными панелями значительно отличаются от зданий с самонесущими стенами (рисунок 5.3а), поскольку они опираются и крепятся к основному или дополнительному каркасу, поэтому размер их по длине равен шагу колонн. Исключение составляют лишь угловые панели, которые более рационально решать в виде удлиненных панелей из условий опирания на каркас. В местах устройства ворот, вставок между продольными температурными швами или перпендикулярными пролётами заделка осуществляется из мелких материалов (кирпич, легкобетонные блоки). Поскольку панели опираются на специальные столики (рисунок 5.3б), а цокольная панель может опираться непосредственно на фундаменты, установка фундаментных балок необязательна, хотя с технологической и функциональной точек зрения (защита панелей от грунтовых воздействий, прокладки коммуникаций) они значительно упрощают возведение стен. Делаются фундаментные балки навесных стен высотой 300 мм.

Специфика устройства навесных стен позволяет значительно увеличить освещенность крайних пролётов за счёт увеличения площади остеклённых поверхностей вплоть до устройства ленточного остекления с глухими участками стен в поперечных температурных швах, у торцов здания или торцовых стен.

а) б)

в)

Рисунок 5.3 – Навесные стены:

а) фрагмент фасада; б) детали опирания и крепления навесных стен; в) стены неотапливаемых зданий из волнистой асбофанеры;

1 – колонна; 2 – стеновая панель; 3 – опорный столик; 4 – закладные детали колонны; 5,6 – соединительные уголки панели и колонны; 7 – закладная деталь панели; 8 – дополнительная стойка фахверка; 9 – ригель; 10 – стеновые асбоцементные листы; 11 – угловая асбоцементная деталь; 12 – крюк; 13 – цокольная часть стены неотапливаемого здания из кирпича; 14 – водослив

Сама конструкция панелей может быть выполнена в каркасном (в основном) или бескаркасном варианте, т.к. прочность, а значит и плотность материала, может быть значительно снижена, а значит улучшены теплотехнические качества панелей. Каркас панелей может выполняться из асбоцемента, дерева, железобетона или металла. В зависимости от условий эксплуатации могут варьироваться материалы внутреннего и наружного слоёв ограждения (металл, пластмассы, асбоцемент, бетон.

Если листовые материалы используются как элемент многослойной легкой панели, то стены выполняются в качестве навесных для обычных зданий.

Для устройства стен неотапливаемых промышленных зданий, цехов со значительными выделениями тепла, в которых технологические процессы связаны с взрывоопасностью, значительными вибрациями, целесообразно применять листовые материалы из асбестоцемента, металла или пластика (рисунок 5.3в).

Листовые материалы крепят к стальным ригелям (горизонтальный фахверк) специальными кляммерами или болтами с крюком. Нижние части стен, подверженные механическим воздействиям и более значительному увлажнению, выполняют на высоту 1,8 – 3,6 м от уровня пола из железобетонных панелей или кирпича. Высоту нижней части стен назначают с учётом защиты людей от продувания, которое неизбежно при листовых конструкциях.

При устройстве стен из волнистых асбоцементных листов применяют листы усиленного профиля длиной 2300 – 2800 мм, шириной 1000 мм и толщиной 8 мм. Они обладают достаточной прочностью, небольшой массой, несгораемы. Однако они хрупкие и коробятся при одностороннем увлажнении или высушивании.

Листы устанавливают внахлёстку. В горизонтальном направлении нахлёстку выполняют на ширину одной волны, а в вертикальном – на 100 – 150 мм. Волнистые стальные листы выпускают длиной 1420 – 2500 мм, шириной 710 – 1250 мм и толщиной 1 – 1,8 мм.

Для стен промышленных зданий можно использовать различные светопрозрачные материалы на основе пластических масс. Волнистые листы из стеклопластика изготовляют длиной до 6000 мм, шириной до 1500 мм и толщиной до 1,5 мм. Они обладают высокой прочностью, значительной жёсткостью, хорошей светопрозрачностью. Их применяют в комбинации с асбестоцементными листами.

Применяются для стен стальные оцинкованные профилированные листы, а также волнистые алюминиевые листы различной ширины, толщины и длины. Их также устанавливают внахлёстку по высоте на 100 мм, по ширине на 160 мм. Крепление к горизонтальным ригелям устраивается аналогично стенам из асбестоцементных листов. Они более стойки к различным воздействиям, в том числе влаге и тепловым излучениям, но применяют их чаще для теплостойких навесных ограждающих конструкций стен.

При применении для стен листовых полимерных материалов следует в первую очередь оценивать их степень пожароопасности и возможности выделения при горении токсических веществ.

5.2 Покрытия

Покрытия, как и стены, являются ограждающей конструкцией с теми же требованиями к ним. Кроме того, важнейшей их функцией является отвод воды с крыши. На основании указанных требований покрытия можно подразделить на следующие категории:

– по уклону (скатные и плоские);

– по конструкции (чердачные и бесчердачные);

– по степени утепления (холодные, полутёплые, тёплые, повышено утеплённые);

– по виду отвода воды (с наружным и внутренним водостоком).

В производственных зданиях делаются в основном бесчердачные покрытия, т.к. они дешевле, менее трудоёмки, удобней в эксплуатации.

Чердачные покрытия устраиваются в следующих случаях:

- в зданиях с повышенной влажностью, в которых исключена капель;

- над помещениями с кондиционированным воздухом;

- при необходимости иметь гладкий потолок в помещениях цеха;

- в случаях использования межферменного пространства.

Степень утепления покрытия и тип водоотвода взаимосвязаны, поэтому при эксплуатации здания возможно появление следующих характерных ситуаций:

- Снег на покрытии отапливаемого помещения подтаивает. При наружном водоотводе вода, попадая на холодный свес карниза, начинает замерзать, образуя ледяной вал. Большие сосульки и наледи могут разрушить карниз и часть стены, к тому же они травмоопасны. При внутреннем водоотводе талые воды стекают до соответствующих теплых водопрёмных устройств.

- Таяние снега на покрытии неотапливаемых зданий происходит под действием солнечных лучей и тепла наружного воздуха, причём до стока снег должен пропитаться талой водой. Это в какой-то степени предотвращает образование наледей. На неутеплённых покрытиях с избыточными тепловыделениями снег тает сразу, не образуя покрова.

В зависимости от вышесказанного, а также по соображениям технико-экономической целесообразности применяются следующие сочетания микроклимата помещений цехов и степени утепления покрытий:

а) холодные покрытия с уклонами делаются над неотапливаемыми помещениями, на участках ендов внутреннего водоотвода, а также в цехах с излишними тепловыделениями;

б) полутёплые покрытия применяются в цехах с излишними тепловыделениями;

в) повышенно утеплённые покрытия используются над помещениями с повышенной влажностью, в цехах с нормальным режимом, но с наружным водоотводом.

Многопролетные промышленные здания проектируются с внутренним водоотводом. Он не применяется в следующих случаях:

- в помещениях, в которых возможно появление отрицательных температур;

- в зданиях с деревянными несущими конструкциями;

- в условиях отсутствия ливневой канализации;

- с кровлями из листовых материалов;

- во взрывоопасных зданиях от протекающей воды.

Максимальная ширина производственного здания со скатной кровлей и наружным водоотводом определяется суммарной длиной скатов одного направления, но не более 36 м для отапливаемого здания и 50 м для неотапливаемого здания. С горизонтальной кровлей и наружным водоотводом ширина здания может быть не более 72 м.

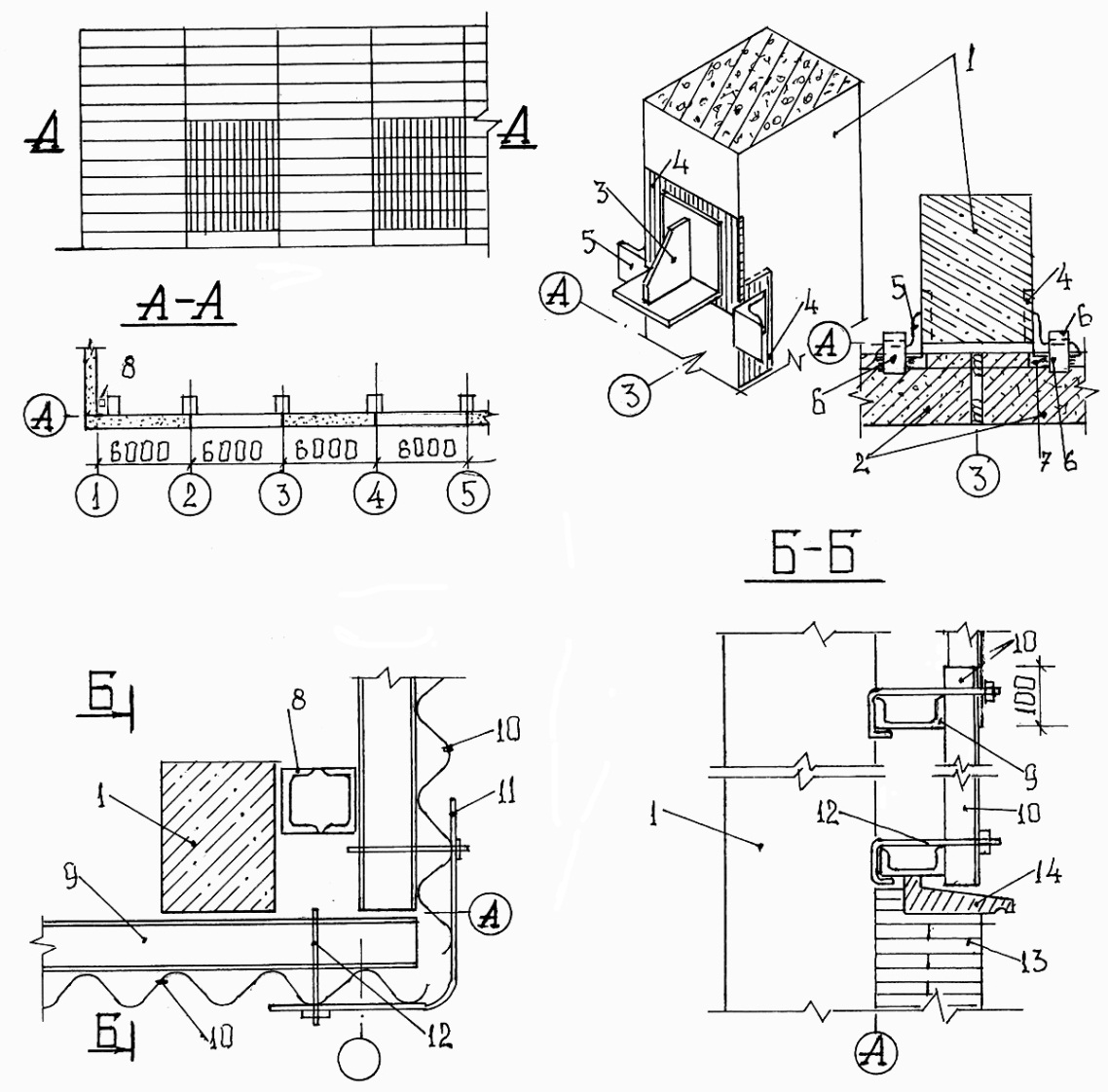

При внутреннем водоотводе (рисунок 5.4а) вода стекает в продольные разжелобки (ендовы). Затем она попадает в водоприёмные воронки и водосточные трубы диаметром 100 мм, которые располагаются рядом с колоннами для крепления к ним.

Площадь водосбора на одну воронку в зависимости от скорости стекания принимается для скатных кровель 600 – 1200 м2, а для плоских – 900–1800 м2. Воронки располагают в створе (вдоль и поперёк) в плоской кровле не менее одной в каждом продольном ряду температурного отсека. Максимальная длина пути воды до воронки не должна превышать 150 м. Не допускается проектировать сброс воды с повышенной части здания на пониженную.

Обычное покрытие состоит из изоляционного ковра, уложенного на стяжку (выравнивающий слой) по утеплителю, который укладывается на настилы. Иногда делается пароизоляция. Кровля выполняется из рулонных материалов или мастик с уклоном до 25%. Холодные ограждения покрытия можно выполнять из асбестоцементных волнистых листов усиленного профиля или оцинкованного профнастила.

Горизонтальные кровли и с уклоном до 2,5% выполняют из четырёх слоёв рулонного материала (толь-кожа, гидроизол, гнилостойкий рубероид). Эксплуатируемые кровли выполняют из 5 слоёв (кроме рубероида).

Кровли с уклоном до 10% выполняют трёхслойными с защитным сверху слоем из чистого сухого гравия (5 – 10 мм), втопленного в мастику. Иногда защиту для эксплуатируемых кровель делают из цементно-песчаного раствора или песчаного асфальтобетона (25 – 30 мм), а также из плит.

Кровли с уклоном более 10% делают трёхслойными, но для верхнего слоя применяется бронированный рубероид или защитный слой.

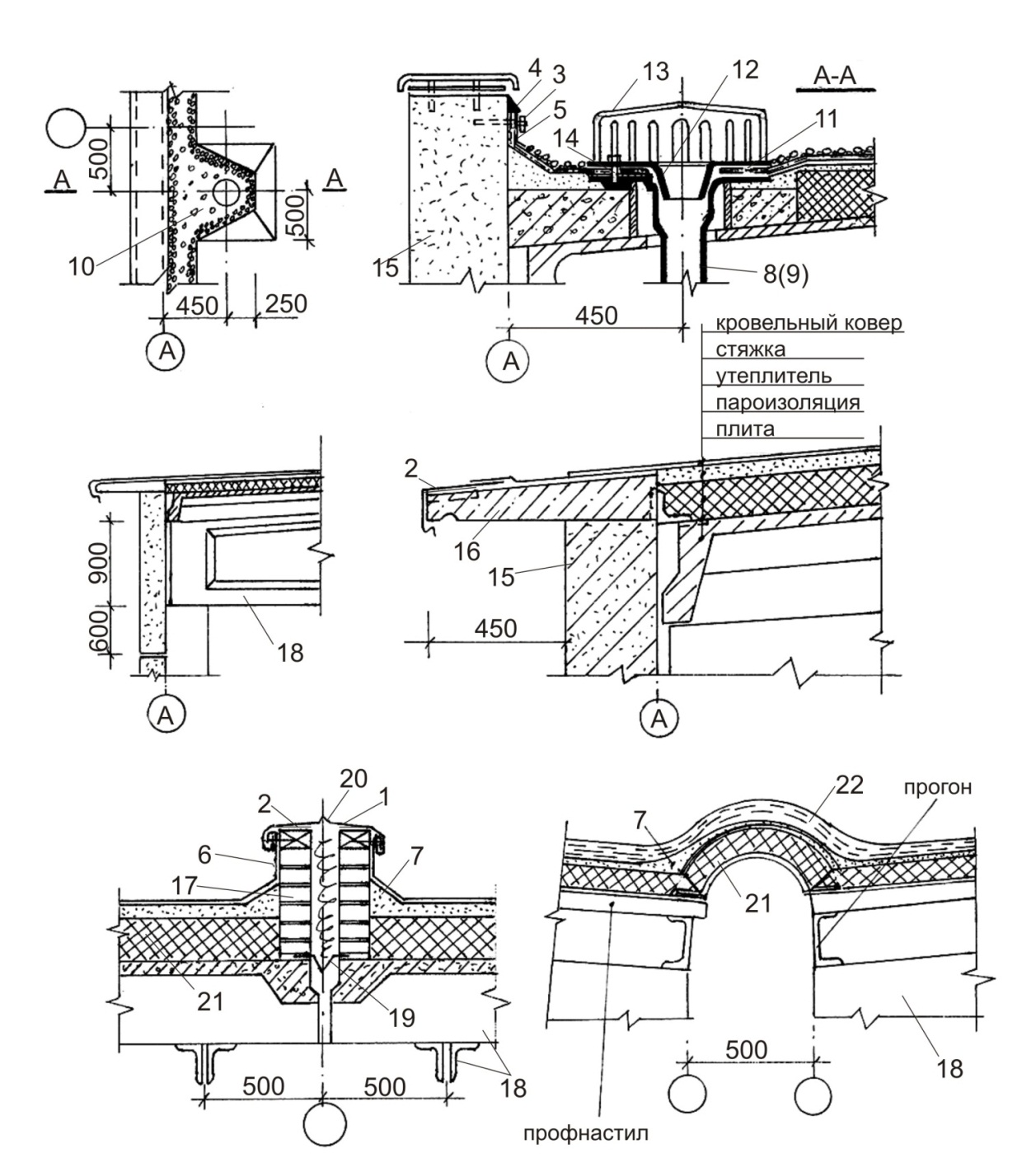

а)

б)

в)

Рисунок 5.4 – Детали покрытий:

а) конструкция внутреннего водостока; б) то же наружного водостока; в) поперечный и продольный температурные швы;

1 – кровельная сталь; 2 – костыли из плоской стали через 600 мм; 3 – дюбели; 4 – мастика; 5 – стальная полоса; 6 – фартук из оцинкованной кровельной стали; 7 – наклонный бортик; 8 – водосточная труба; 9 –обрезок асбестоцементной трубы; 10 – набетонка; 11 – прижимное кольцо; 12 – воронка; 13 – колпак; 14 – шпильки; 15 – стеновая панель; 16 – карнизный блок; 17 – бортовые кирпичные стенки; 18 – несущая конструкция покрытия; 19 – компенсатор; 20 – фасонный элемент из оцинкованной кровельной стали; 21 – эластичный утеплитель; 22 – армирующие прокладки из стеклоткани

Кровли из мастик выполняются с прокладкой армирующего стеклохолста при малых уклонах до 10% из трёх слоёв, при больших уклонах – из двух. Толщина слоя мастики делается не менее 2 мм. При уклонах более 15% мастичные кровли покрывают солнцезащитной краской АЛ – 177.

При больших уклонах кровли полотнища рулонного материала расстилают вдоль ската с нахлёсткой. Уклоны больше 25% допускаются только в отдельных местах с теплостойкой мастикой и дополнительного крепления рулонного ковра на верхней границе ската. Там же укладывается дополнительный ковёр с бронированным рубероидом. Наиболее долговечны кровли с уклоном 1: 30.

Утеплители могут выполняться плитными из легкобетонных или газобетонных материалов, из минераловатных плит; монолитными из лёгких бетонов или газобетона; засыпными из пемзы, туфа, керамзита, перлита, вермикулита или гранулированного шлака. Утеплителем могут служить древесноволокнистые плиты.

Стяжка (выравнивающий слой) укладывается по утеплителям из асфальта или песчано-цементного раствора толщиной не менее 15 мм, по органическим утеплителям – не менее 25 мм, по засыпным – 25 – 30 мм.

Пароизоляция улучшает эксплуатационные показатели покрытия. Выполняется она из двух слоёв мастики или слоя рулонного материала с покраской его мастикой.

Заделка кровли в вертикальную конструкцию парапета, фонаря или в местах устройства температурных швов осуществляется также как и в гражданских зданиях с помощью штрабы или приклеиванием и прижатием рулонных материалов металлическими полосами с заделкой мастикой поверху.

При наружном водостоке карниз выполняют из специальных плит, которые прикрепляются к плитам покрытия. Свес карниза делается из оцинкованной стали с наклейкой на него внахлёстку рулонного материала (рисунок 5.4б).

5.3 Фонари

Фонари в многопролётных промышленных зданиях служат для освещения и аэрации; их подразделяют на световые, светоаэрационные и аэрационные. Применение фонаря зависит от требования к среде производственных помещений.

Располагают фонари вдоль пролётов зданий и состоят они из несущей конструкции (каркаса) и ограждающих конструкций (покрытия, стен и заполнения световых и аэрационных проёмов). Три основных типа фонаря: светопрозрачное покрытие, зенитный и рамный фонари.

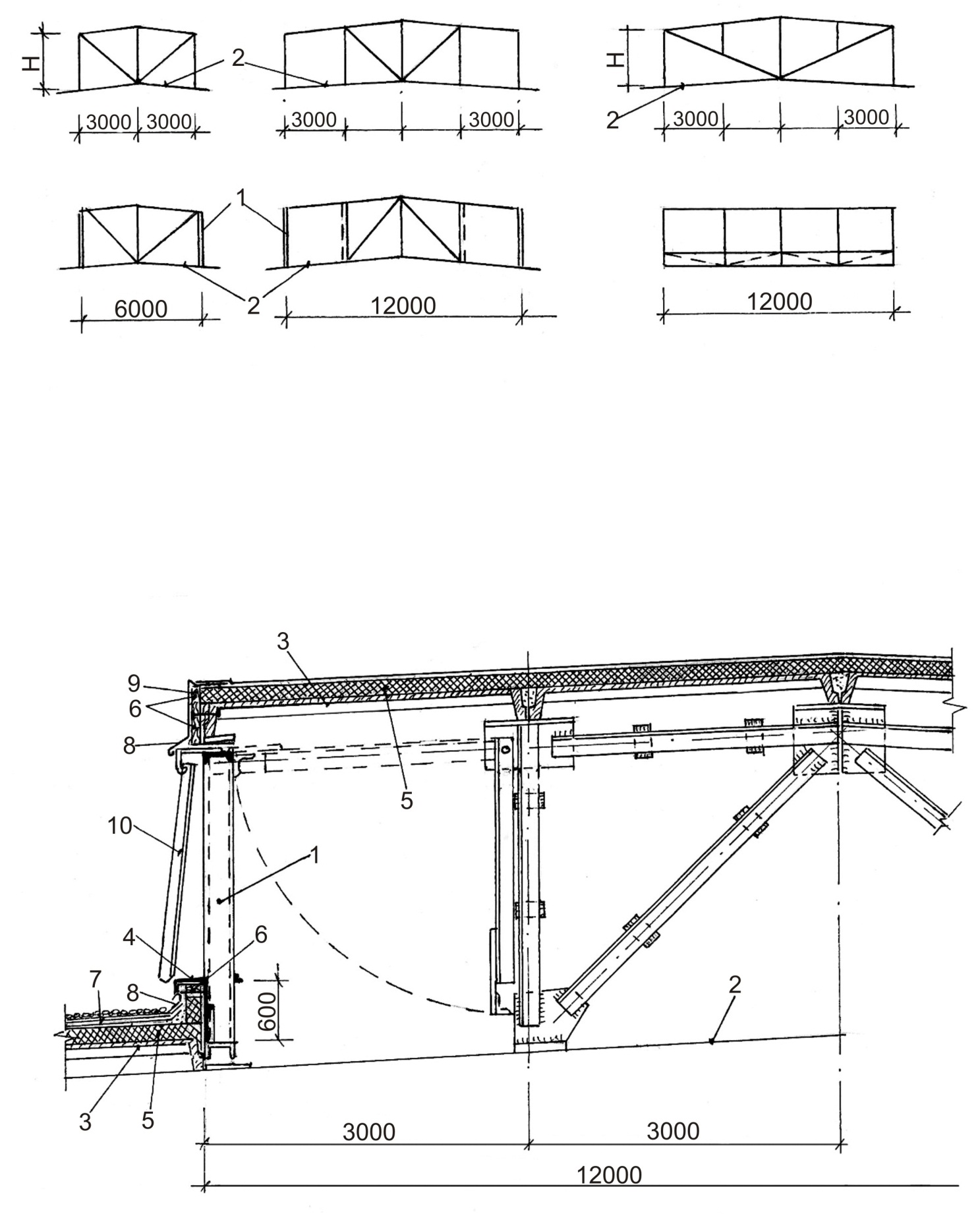

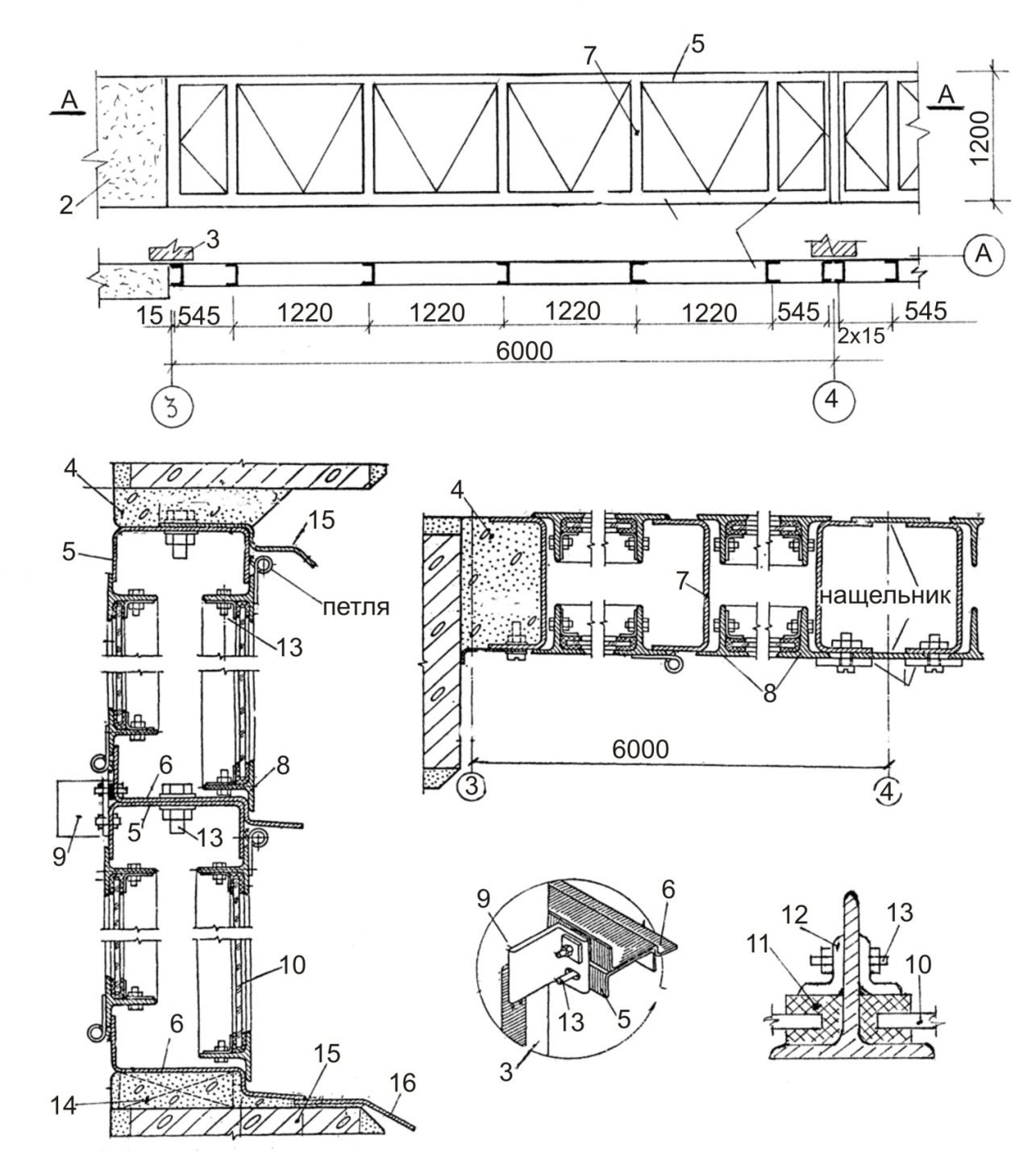

Наиболее часто применяемым типом фонаря является продольный рамный фонарь (рисунок 5.5), который, несмотря на свою значительную стоимость, не обеспечивает полноценного естественного освещения. Поэтому в каждом случае необходимо иметь достаточное обоснование их применения.

Фонарные надстройки принимаются длиной не более 84 м (по противопожарным требованиям). Если фонарь имеет большую протяженность, устраивают разрывы 6 м. По тем же причинам фонарь не должен доходить до торцов здания не менее 3 м, а практически (с учётом шага несущих конструкций покрытия) – 6 м. Ширина фонаря принимается не менее 1/3 пролёта. Так для пролетов 12 и 18 м они принимаются шириной 6 м, а для пролётов 24, 30 и 36 м – 12 м. Рама фонаря выполняется в металле или железобетоне. Высоту фонаря определяют на основании световых и аэрационных расчётов.

Конструктивное решение фонарей с продольными панелями повышает степень их заводской готовности и упрощает монтаж. Для восприятия ветровых нагрузок на торец фонаря, а также для обеспечения неизменяемости конструкций в продольном направлении устанавливают горизонтальные поперечные по верхним поясам и вертикальные связи.

Для примыкания элементов покрытия здания к фонарю вдоль его устанавливается бортовая панель с опиранием её на опорные столики или кронштейны (со смещением крайних стоек фонаря внутрь на 150 мм). Бортовой элемент может выполняться с применением стального листа с утеплителем (рисунок 5.6) без смешения стоек или фонарной панели. В покрытии фонаря могут использоваться железобетонные панели или стальные прогоны с профилированным оцинкованным настилом.

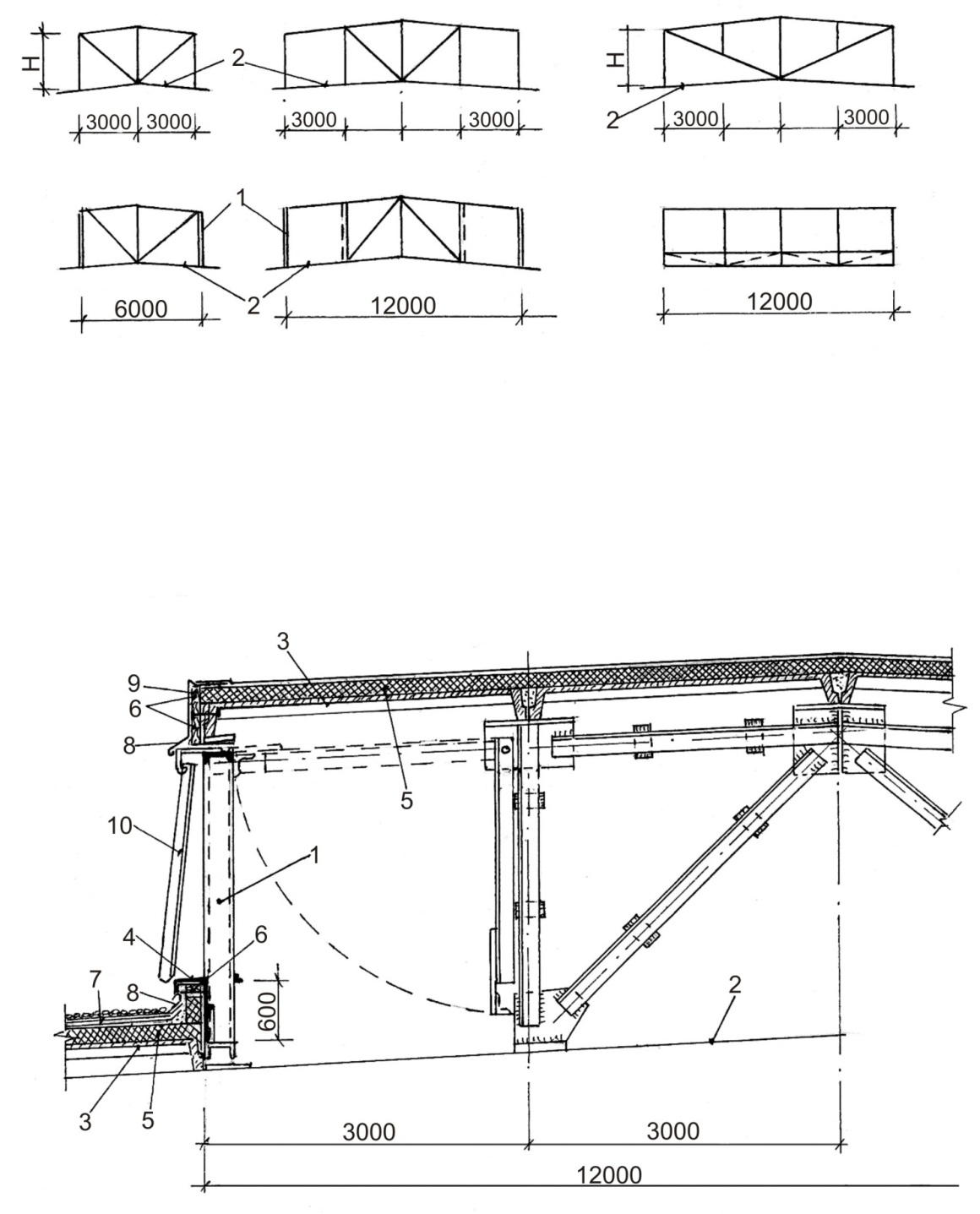

Поскольку рассмотренные фонари увеличивают объём здания, повышают расходы на его отопление, затрудняют эксплуатацию кровли и создают условия для образования снеговых мешков, в последние годы для создания естественного освещения часто применяют зенитные фонари или светопрозрачные кровельные панели (рисунок 5.7). Такие типы фонарей разработаны применительно к типовым крупнопанельным настилам, что незначительно усложняет конструктивное решение покрытия, поскольку вместо плит покрытия устанавливают такие же плиты со стеклоблоками или проёмами с колпаками из стеклопластика.

Для обеспечения равномерного естественного освещения пролётов панели со стеклоблоками могут устанавливаться в виде лент или с промежутками из глухих панелей. Такие же решения характерны и для панелей со стеклопластиком.

Типовые фонарные переплёты остекления в рамных фонарях имеют высоты 1250, 1500, 17850 мм. Для фонарей шириной 6 м применяют одну ленту остекления высотой 1750 мм или две высотой 1250 мм. Для фонарей шириной 12 м используют также одну ленту остекления 1750 мм или две по 1250 или 1500 мм.

а)

Рисунок 5.5 – Схемы светоаэрационных фонарных конструкций: а) стоечного типа; б) с поперечной фермой; в) с фонарными панелями в плоскости остекления; г) схема фонарной панели;

1 – фонарная панель; 2 – грань верхнего пояса стропильной фермы

Р исунок 5.6 – Конструктивное решение фонаря с фонарными панелями: 1 – фонарная панель; 2 – грань верхнего пояса стропильной фермы; 3 – железобетонные ребристые плиты покрытия фонаря и здания; 4 – стальной лист толщиной 3 мм; 5 – теплоизоляция; 6 – деревянные бруски; 7 – кровельный ковёр по стяжке с защитной крошкой; 8 – стальной фартук; 9 – карнизная панель из деревянных брусков; 10 – створка фонаря

а) б)

в)

Рисунок 5.7 – Светопрозрачные покрытия и зенитные фонари: а) фрагмент покрытия со стекложелезобетонными панелями 1,5×6 м; б) то же с единичными зенитными фонарями из стеклопластика в панели 1,5×6 м; в) схема заполнения проёма покрытия оболочками из стеклопластика;

1 – стеклоблоки; 2 – стеклопластик; 3 – панели покрытия 1,5×6 и 3×6 м; 4 – подкладка; 5 – опорный металлический стакан с обвязкой из уголков (6) 63×40×4 мм; 7 – обвязка из брусков 75×50 мм; 8 – герметизирующие прокладки; 9 – фартук из оцинкованной кровельной стали; 10 – железобетонная обойма; 11 – дуговая накладка из оргстекла

Аэрационные фонари предназначены только для аэрации зданий, производственные процессы которых связаны с большими тепловыделениями. Особенностью аэрационных фонарей является наличие оградительных (ветроотбойных) щитов, благодаря которым фонари не задуваются при ветре любого направления, а ветровой поток служит побудителем тяги. Ветрозащитные панели устанавливаются в один ряд перед крайними рядами аэрационных проёмов.

5.4 Окна

Окна служат для естественного освещения и аэрации промышленных зданий.

Размеры оконных проёмов назначаются в зависимости от требуемого уровня освещённости рабочих поверхностей. Однако, как указывалось выше, значительное увеличение оконных проёмов ведёт к увеличению тепловых затрат, а в летнее время к перегреву помещений прямыми солнечными лучами, к тому же окна дороже стены.

Размеры оконных проёмов берутся кратными по высоте 0,6 м, а по ширине 0,5 м. Ширина принимается 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 и 6,0 м, а в случае необходимости без ограничения длины ленты остекления кратной 6,0 м.

Остекление принимается одинарным, двойным и смешанным. Практически двойное остекление принимается на высоту 2,4 м, а выше одинарное. Полностью одинарное остекление принимается в зданиях с излишними тепловыделениями и в неотапливаемых зданиях.

Оконные проёмы заполняют деревянными, стальными, алюминиевыми, железобетонными переплётами, а также стеклоблоками, стеклопакетами, стекором (коробчатое стекло), которые приравниваются к двойному остеклению. Деревянные переплёты выполняются в виде оконного блока с коробкой. При большой ширине проёмов их скрепляют болтами, а по высоте устанавливают в два, три яруса, но не более 7.2 м. Железобетонные переплёты делаются в виде панелей различной ширины высотой 1,2 м. Их устанавливают одна на другую без ограничения общей высоты на цементном растворе. Они огнестойки, не подвержены загниванию, долговечны, экономичны в эксплуатации, но трудоёмки в изготовлении и выполняются в большинстве случаев глухими. Крепят такие переплёты при помощи выпусков арматуры из швов стеновых панелей. Стальные переплёты долговечнее деревянных и надёжнеё в эксплуатации, меньше затеняют дневной свет, разнообразны в конструктивном исполнении и имеют плотные притворы.

Наибольшее распространение получили переплёты с крупными стёклами. Переплёты изготовляют глухими и створчатыми. При высоте проёма 7,2 м и более для необходимой прочности и жёсткости всего заполнения устанавливают горизонтальные ветровые ригели. Максимальная высота заполнения 12 м. При высоте 1,2…3,6 м переплёты укрепляют вертикальными импостами, при большей высоте до 6,0 м дополнительно устанавливается верхняя обвязка из уголка 75×50×5 мм. Зазоры между элементами стального заполнения и стеной заделываются цементной штукатуркой откосов, а внизу устраивается цементная подливка и отлив из кровельной стали с наружной стороны. Более совершенной и индустриальной конструкцией являются стальные оконные панели (рисунок 5.8).

Они состоят из рам, заполненных глухими или открывающимися переплётами из тавровых прокатных профилей. Верхние и вертикальные элементы рамы выполняют из гнутых швеллеров 120×50×3, а нижние – из гнутых элементов специального профиля. Рамы устанавливают одна на другую и соединяют между собой болтами. Крепление рам к колоннам осуществляется аналогично стеновым панелям посредством уголков 125×80×10, которые крепятся к смежным остеклённым панелям в месте их горизонтального стыка (см. рис. 2.33, в). Максимальная высота проёма с использованием стальных оконных панелей 20 м. Высота каждой рамы принимается 1,2 и 1,8 м. Стальные элементы креплений рамы оцинковываются. Места стыков рам со стеновыми панелями заполняются тёплым раствором, чтобы избежать образования мостиков холода. Стальные оконные панели с алюминиевыми переплётами в связи с их относительно высокой стоимостью применяются в особых условиях.

а)

а)

б) в)

Рисунок 5.8 – Стальные оконные панели: а) общий вид и разрез оконной панели; б) детали вертикального разреза; в) детали горизонтального разреза;

1 – оконные панели; 2 – стеновая панель; 3 – колонна; 4 – подливка тёплым раствором; 5 – верхний гнутый элемент рамы; 6 – то же нижний элемент: 7 – стойка рамы; 8 – переплёты из тавриков; 9 – крепёжный элемент из уголка; 10 – оконное стекло; 11 – резиновая прокладка; 12 – кляммера; 13 – болт; 14 – жёсткая прокладка под стойки рамы; 15 – подоконная стеновая панель; 16 – козырёк

5.5 Ворота

Ворота служат для ввода в производственное здание транспортных средств, перемещения оборудования и прохода большого числа людей.

Их размеры увязывают с требованиями технологического процесса и унификации конструктивных элементов стен. Так для пропуска электрокаров и вагонеток применяют ворота шириной 2 м и высотой 2.4 м. Для автомашин различной грузоподъёмностью – 3×3, 4×3, 4×3,6 м; для узкоколейного железнодорожного транспорта 4×4,2 м, для транспорта широкой колеи– 4,8×5,4 м. В цехах сборки самолётов, судостроения и др. размеры ворот могут быть значительно больше.

Железнодорожные пути разрешается вводить во все производства кроме групп А и Б для локомотивов всех типов, а тепловозов и паровозов также в помещения категорий В1, В2 и В3 и в помещения с конструкциями покрытий классов К2 (умереннопожароопасные) и К3 (пожароопасные). При проектировании железнодорожных въездов верх головок рельсов должен быть на отметке чистого пола, а также нужно стремиться к тому, чтобы ось кранового крюка, находящегося в крайнем положении, заходила за ось железнодорожного пути не менее 0,6 м.

Ширина и высота проездов для безрельсового транспорта принимаются в зависимости от габаритов транспорта и перевозимых грузов, при этом ширина делается на 0,6 м, а высота на 0,2 м больше габаритов нагруженного транспорта. При использовании ворот в качестве пожарных ширина их берётся не менее 4 м, а высота – не менее 4,5 м. Количество ворот для безрельсового транспорта должно быть не менее 2.

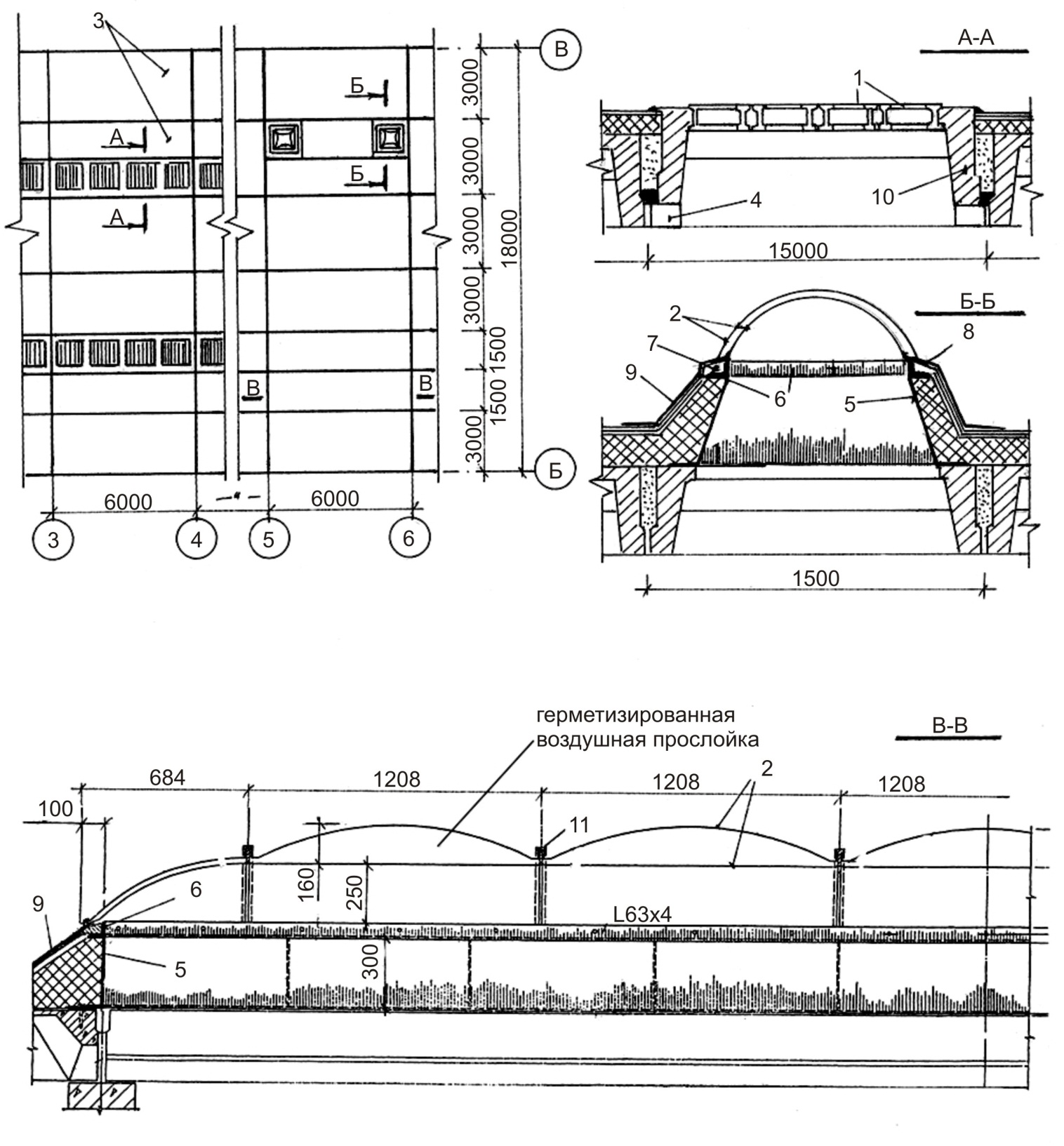

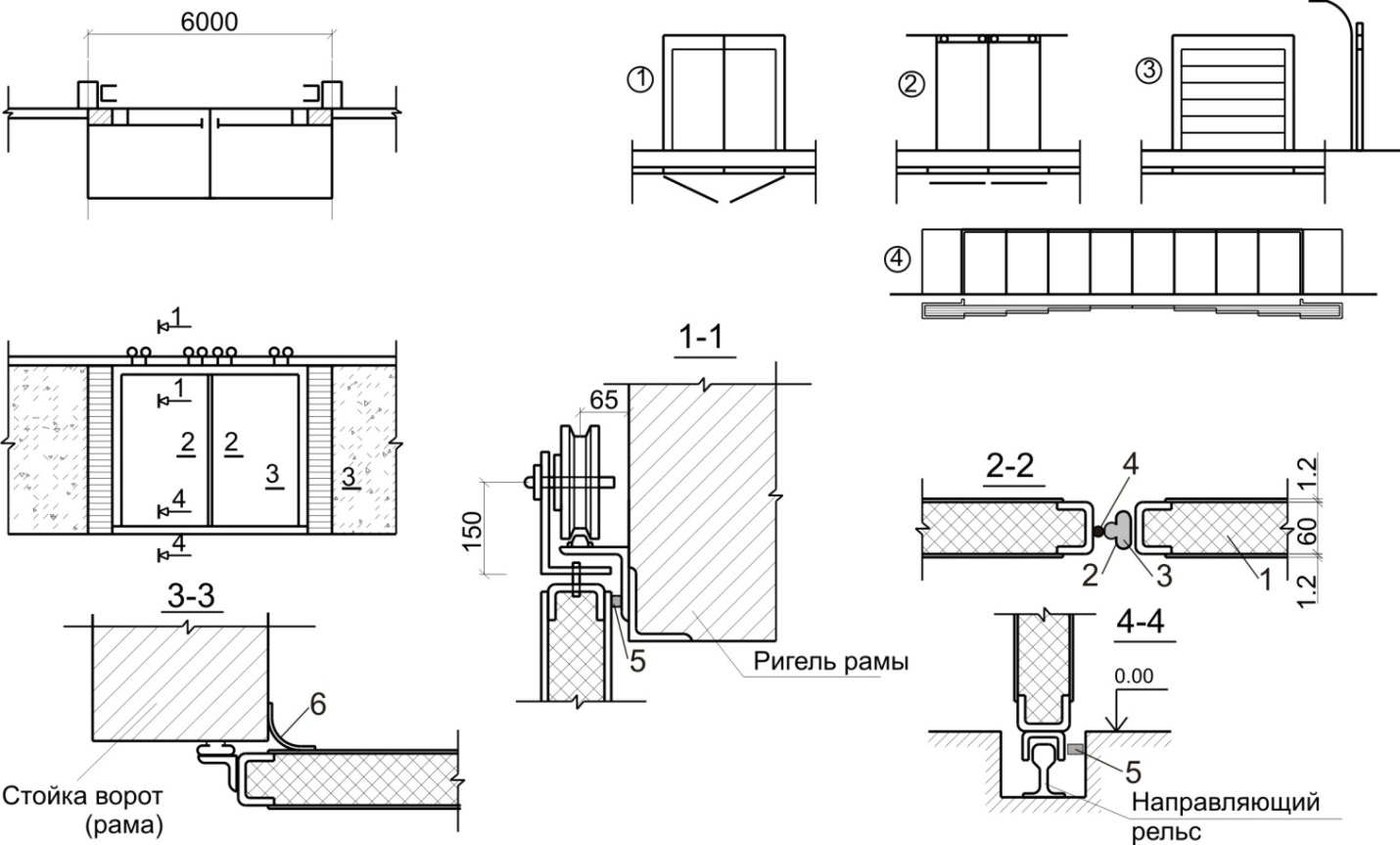

В конструктивном отношении ворота состоят их железобетонной рамы, которая опирается на специальную усиленную железобетонную балку (взамен фундаментной), и створок (рисунок 5.9). Ригель рамы крепится к колоннам основного или вспомогательного каркаса.

Створки ворот проектируются распашными двупольными, раздвижными одно- и двупольными, складчатыми, подъёмными, шторными и откатными многостворчатыми для большой ширины ворот (рисунок 5.9б).

а) б)

в)

Рисунок 5.9 – Конструкции ворот: а) общий вид ворот в плане: 1 – колонна основного или вспомогательного каркаса (ростверка); 2 – рама ворот; 3 – пандус для выезда напольного транспорта; 4 – заделка из кирпича или других мелких материалов; б) схемы ворот: 1 – распашные; 2 – раздвижные; 3 – подъёмные; 4 – откатные; в) раздвижные ворота (общий вид): 1 – створки ворот с каркасом из гнутых швеллеров; 2 – гнутая обойма; 3 – губчатая резина; 4 – стержень 10 мм; 5 – уплотнение; 6 – нащельник из прорезиненной ткани

Полотна ворот выполняются из дерева, из дерева со стальным каркасом. Заполнение каркаса может выполняться из более эффективного утеплителя (пенопласта). Полотна ворот могут быть холодными с калитками и без них и открываются они либо вручную либо с помощью специальных механизмов. Распашные ворота при больших габаритах проема имеют большую массу и мало удобны в эксплуатации. В этих случаях чаще применяются однопольные или двупольные раздвижные ворота.