а )

)

б)

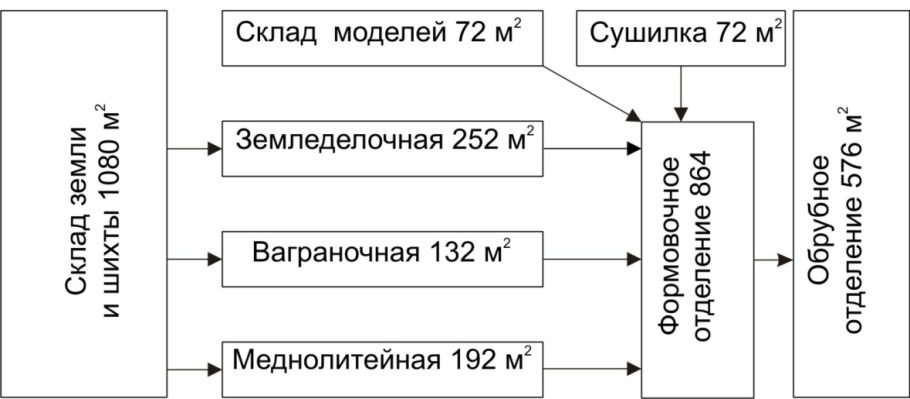

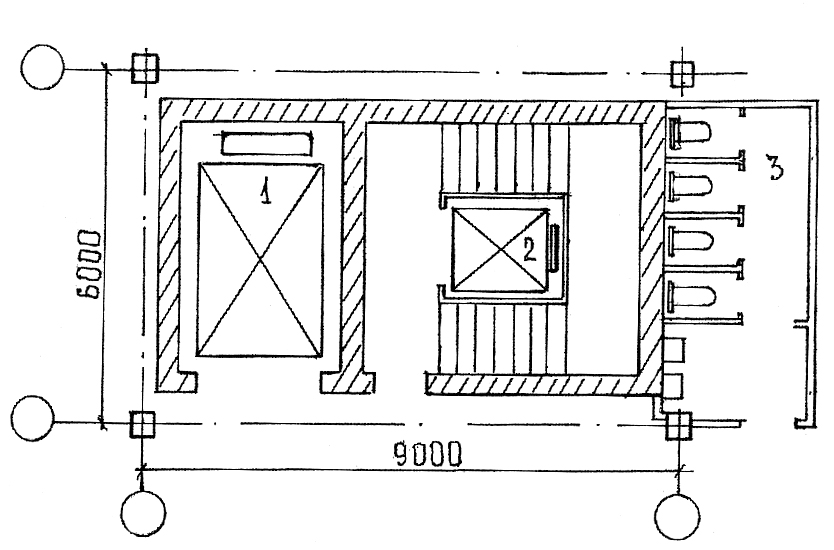

Рисунок 1.1 – Чугунолитейный цех:

а) технологическая схема здания; б) схема планировочного решения с учетом заданных площадей и подъемно-транспортного оборудования

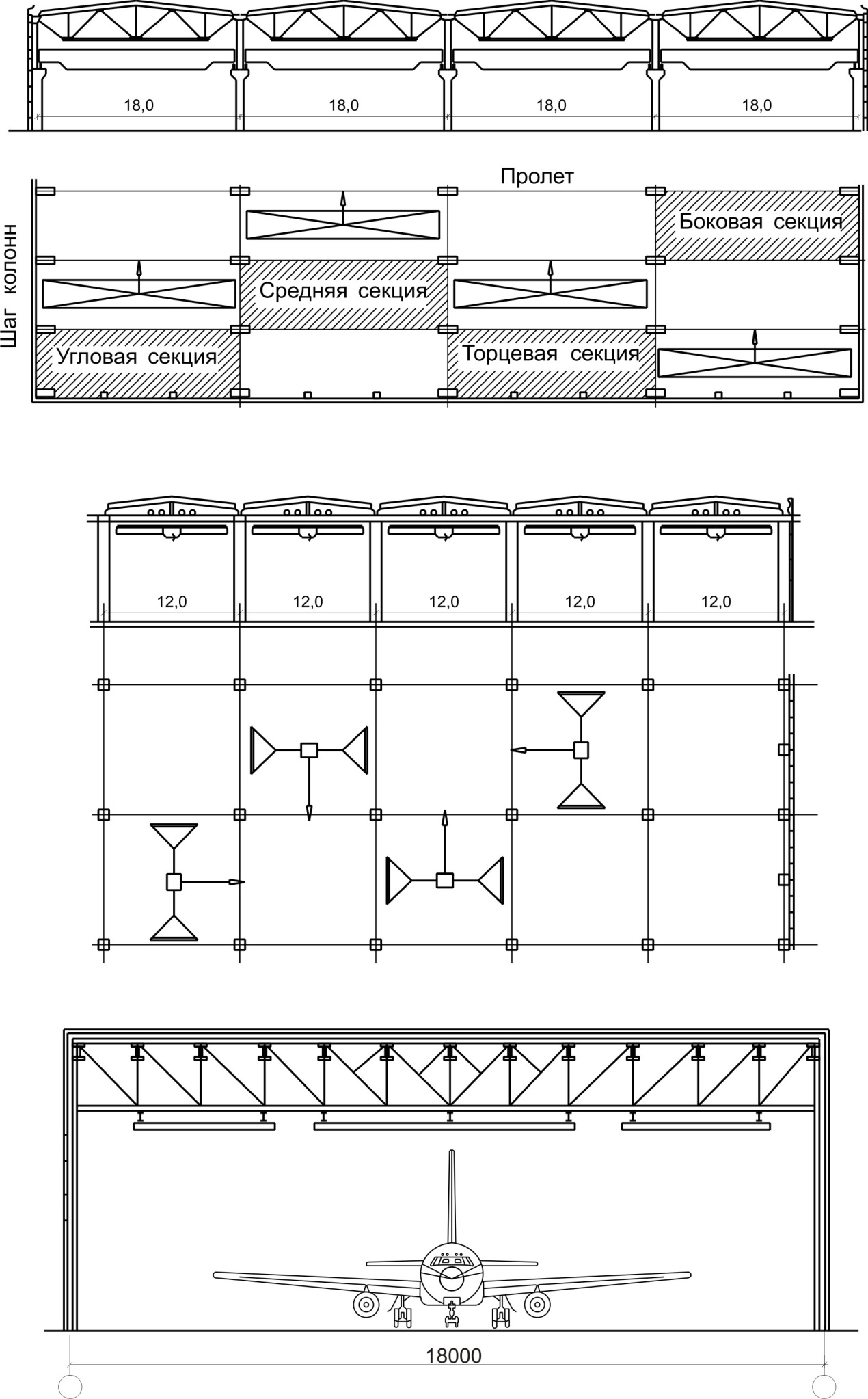

а)

б)

в)

Рисунок 1.3 – Типы промышленных зданий:

а) здание пролетного типа; б) здание ячейкового типа; в) большепролетное здание зального типа

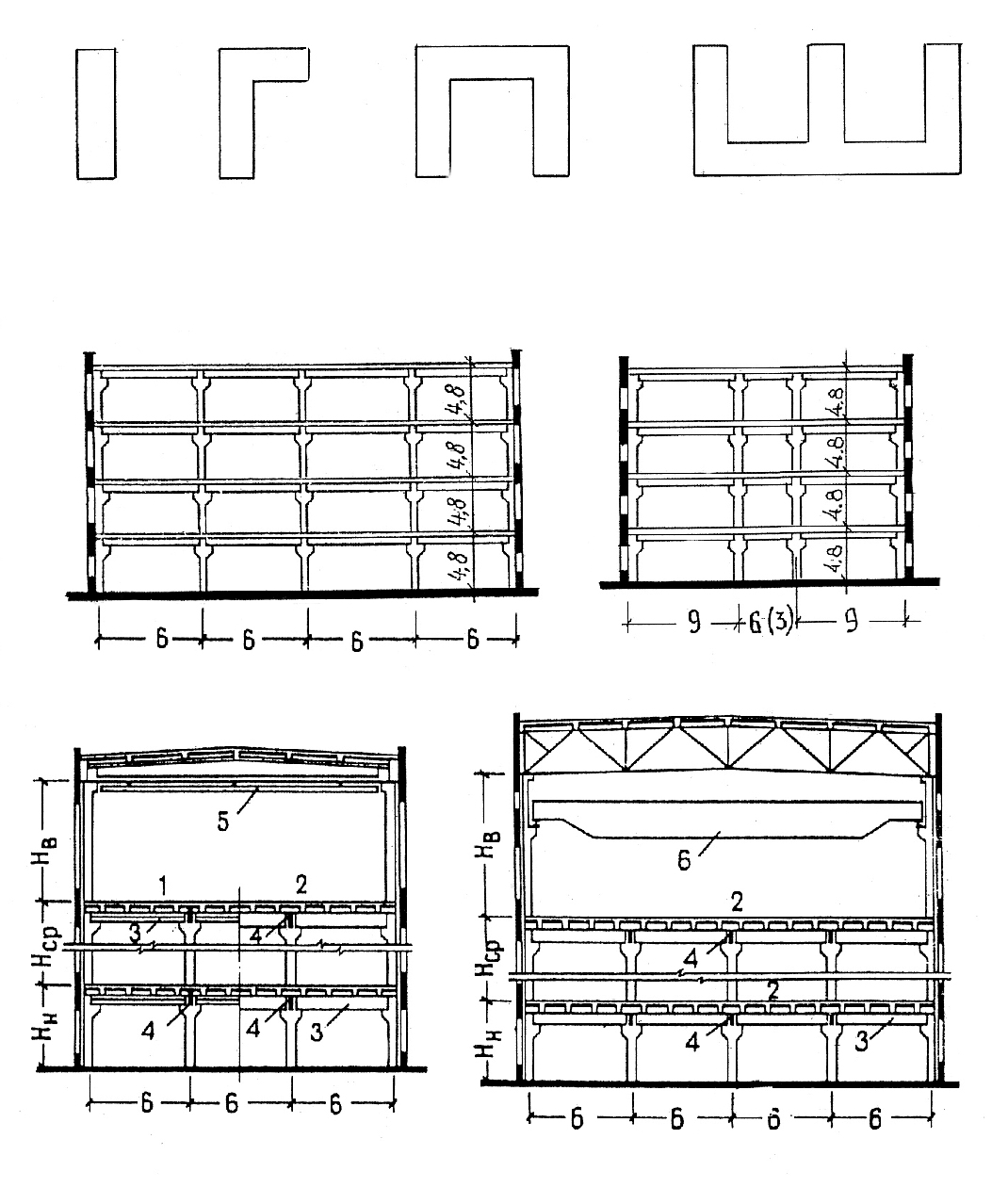

а )

)

б)

Рисунок 1.4 – Многоэтажные промышленные здания:

а) композиционные решения; б) схемы объемно-планировочных структур

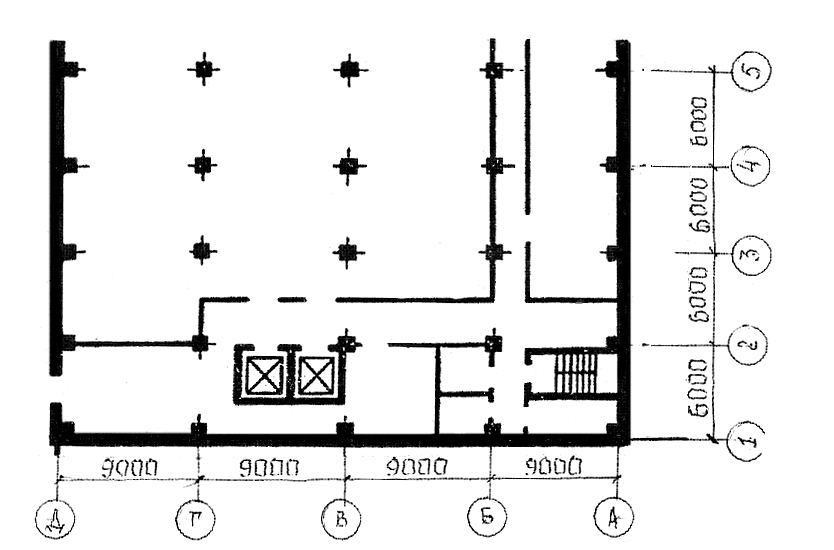

а )

)

б)

Рисунок 1.5 – Фрагменты плана многоэтажного промышленного здания: а) расположение лифтов в торце здания; б) транспортный узел: 1 – грузовой лифт; 2 – пассажирский лифт; 3 – санитарный узел.

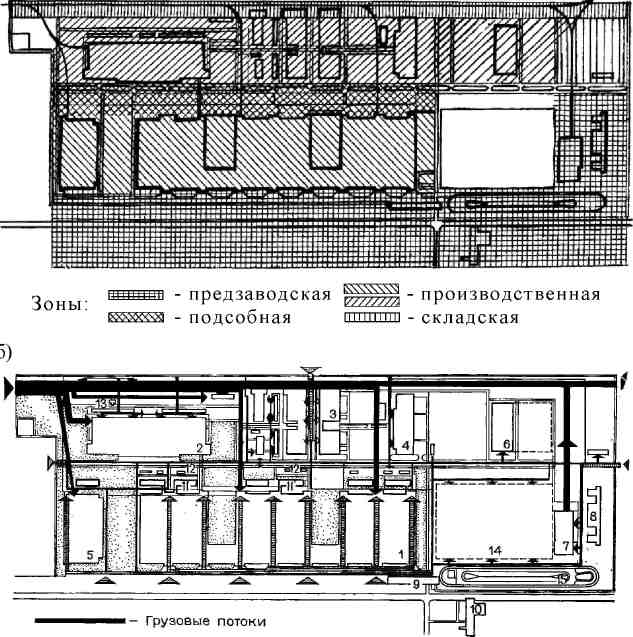

а)

Рисунок 2.1 - Зонирование территории на примере ВАЗ:

а) по функционально-технологическому признаку; б) по признаку разделения грузовых и людских потоков

1 – главный корпус, 2 – прессовый корпус, 3 – группа литейных цехов, 4 – группа кузнечных цехов, 5 – блок вспомогательных цехов, 6 – корпус производства запасных частей, 7 – корпус экспедиций, 8 – инженерный центр, 9 – заводоуправление, 10 – учебный центр, 11 – вспомогательные производства, 12 – энергетические объекты, 13 – железнодорожные посты, 14 – площадка стоянки готовой продукции, 15 – обкаточный трек

Согласно СНиП II-89-80 на площадках промышленных предприятий следует предусматривать минимально необходимое число зданий. Производственные, вспомогательные, складские помещения следует объединять в одно или несколько крупных зданий. Размещение отдельно стоящих зданий допускается только при технологической необходимости или технико-экономическом обосновании.

Зонирование по величине грузооборота производится с целью разработки оптимальной схемы грузопотоков на территории предприятия. Объекты с наибольшим грузооборотом и прежде всего здания и сооружения складского назначения следует располагать по возможности с тыльной стороны площадки, вблизи вводов грузового транспорта (см. рисунок 1).

В соответствии с зонированием по степени трудоемкости или насыщенности рабочими местами трудоемкие цехи с наибольшим числом работающих желательно располагать вблизи входной зоны предприятия, а менее трудоемкие - в глубине территории.

Зонирование по составу и уровню выделения производственных вредностей осуществляется для уменьшения неблагоприятных воздействий на работающих, на проживающих в близрасположенных жилых районах и на окружающую природную среду. Производства, выделяющие в атмосферу газы, дым, пыль, копоть и шумные цехи следует располагать на наибольшем удалении от входной зоны предприятия; от наиболее многолюдных цехов; от участков, предназначенных для отдыха. Необходимо учитывать также направление господствующих ветров, размещая источники вредностей с подветренной стороны.

Согласно принципу зонирования по степени взрывопожароопасности цехи с взрывопожароопасными производствами, склады горючих, легковоспламеняющихся веществ располагают на предусмотренном нормами расстоянии с подветренной стороны по отношению к другим объектам и по возможности на пониженных отметках.

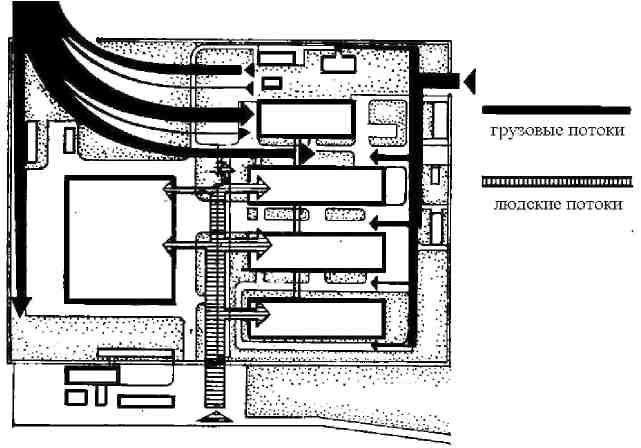

В соответствии с принципом разделения людских и грузовых потоков пути передвижения людей должны быть наиболее короткими и не пересекаться с грузовыми потоками. С этой целью входы для людей и въезды для транспорта на территорию предприятия желательно располагать с противоположных или взаимноперпендикулярных сторон предприятия. Примеры разделения людских и грузовых потоков приведены на рисунках 1б и 3. В случаях, когда трудно избежать пересечений (на больших предприятиях, при напряженных грузовых и людских потоках), для разделения потоков предусматривают пешеходные переходы, транспортные тоннели, эстакады.

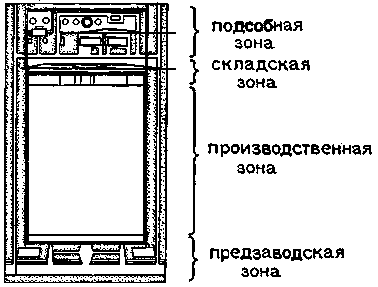

Рисунок 2.2 - Зонирование территории однокорпусного предприятия (камвольно-суконный комбинат)

Блокирование предполагает объединение в укрупненные здания различных производственных, подсобно-производственных и других объектов, сближение которых обосновано технологически и не противоречит схемам зонирования территории предприятия (рисунок 2.4). Блокирование может осуществляться по горизонтали и по вертикали (в последнем случае в многоэтажном здании).

Кроме экономного использования территории блокирование позволяет сократить протяженность внутриплощадочных инженерных коммуникаций, транспортных путей, протяженность технологических передач. Значительный эффект получается от сокращения периметра наружных стен зданий, что ведет к снижению теплопотерь.

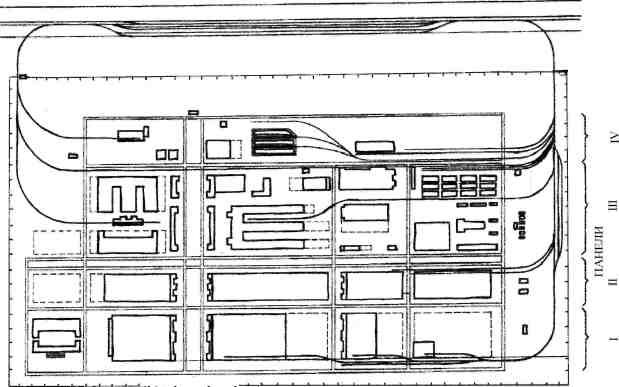

В соответствии с принципом модульной координации территорию предприятия принято делить на планировочные элементы - кварталы, панели, планировочные блоки, - разделенные, как правило, сетью взаимно перпендикулярных проездов, проходов, трасс инженерных коммуникаций. Пример квартально-панельной застройки приведен на рисунке 5. Квартал - часть территории предприятия, заключенная между продольными и поперечными проездами. Квартал может быть застроен зданиями, сооружениями, открытыми установками оборудования, а также одним крупным корпусом. Следует стремиться к самой простой, прямоугольной форме кварталов, которая способствует наиболее эффективному использованию территории и максимально упрощает прокладку инженерных коммуникаций. Кварталы, расположенные между двумя параллельными проездами, образуют панель застройки. Панель по ширине застраивается одним или реже двумя зданиями. При панельной системе застройки расстановка зданий в пределах панели должна быть четкой и организованной; желательно, чтобы ширина панелей была одинаковой и кратной 6 м. Застройка крупных предприятий организуется блоками, объединяющими несколько кварталов и часто заключающими в себе законченную часть технологического цикла.

Рисунок 2.3 - Схема разделения людских и грузовых потоков (литейный завод)

Рисунок 2.4 – Блокирование ткацкой фабрики:

а) и б) генеральные планы до блокирования; в) после блокирования

Рисунок 2.5 – Пример квартально-панельной застройки (автомобильный завод)

Здания и сооружения, объединенные по технологическим условиям и входящими в ту или иную группу, целесообразно располагать компактно с минимально допустимыми санитарными и противопожарными разрывами между ними при наименьшей протяженности дорог и инженерных сетей.

Координационные оси противостоящих зданий, размещаемых на площадке предприятия должны совпадать.

Санитарный разрыв (расстояние между наружными стенами) между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должен составлять не менее наибольшей высоты до верха карниза противостоящих зданий.

Противопожарные разрывы между производственными зданиями назначают в зависимости от степени их огнестойкости и категории производств по взрывопожароопасности от 6 до 18 м (СНиП II-89-80*, раздел 3).

При расположении зданий на участке необходимо учитывать ориентацию главных фасадов относительно сторон света и направления господствующих ветров:

- по условиям естественного освещения продольные оси здания и световых фонарей следует ориентировать в пределах от 450 до 1100 к меридиану;

- для сквозного проветривания территории предприятия и предо-хранения от снежных заносов в районных со значительным снегопереносом продольные оси крупных зданий, фонари и проезды располагают под углом не более 450 к преобладающему направлению ветра в зимний период;

- для обеспечения эффективной аэрации зданий (“горячих цехов”) продольные оси аэрационных фонарей и стены зданий с проемами, используемыми для аэрации помещений, следует ориентировать в плане перпендикулярно или под углом не менее 450 к преобладающему направлению ветров летнего периода года.

2.1 Трудовые ресурсы строительства

Рабочие-строители различаются по профессии и квалификации. Профессия рабочих определяется видом выполняемых ими работ (монтажник, каменщик, бетонщик, арматурщик, кровельщик, штукатур, маляр). Специальность – понятие более узкое, чем профессия (машинист по профессии может иметь специальность машиниста экскаватора, крана, трактора). Квалификация рабочего характеризуется его знаниями, опытом, степенью сложности и трудности работ. Каждому рабочему присваивается разряд: чем выше квалификация, тем выше разряд.

Строительные процессы выполняют звенья или бригады рабочих. В состав звена входят 2-5 рабочих одной профессии разной квалификации. Бригада состоит из большего числа рабочих, чем звено, или из нескольких звеньев. Бригады, состоящие из рабочих одной профессии (обычно 15-20 человек), называют специализированными. Бригады, в которые входят рабочие разных профессий, создаваемые для выполнения сложных процессов или нескольких взаимосвязанных процессов, – комплексными. Во главе бригады стоит бригадир – наиболее квалифицированный рабочий.

Необходимая численность бригады определяют по формуле 2.1:

(2.1)

(2.1)

где Тр – нормативная трудоемкость (норма затрат труда) работы, чел.;

Дл. – срок выполнения работы, дней (смен);

С – средний процент выполнения норм выработки;

8 – продолжительность рабочей смены, час.

Нормативная трудоемкость процесса (норма затрат труда) – затраты труда, установленные на выполнение продукции рабочими соответствующей профессии и квалификации, работающими при правильной организации труда и производства:

(2.2)

(2.2)

где V – общий объем работ;

Нвр. – норма времени, устанавливающая необходимые затраты рабочего времени, времени работы машины для изготовления единицы строительной продукции;

И – количество измерителей на норму времени.

Нормы времени приведены в федеральных, местных или корпоративных нормативах, приводятся на принятую единицу измерения, на несколько таких единиц (10, 100, 1000). Трудоемкость работ подсчитывают обычно в таблицах следующей формы:

№№

|

Наименование работ, ед. изм. |

Объем |

Наим. норматива |

Норма времени |

Трудоемкость |

Звено |

||||

Чел*час |

Маш*час |

Чел*час |

Маш*час |

|

||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

||

Нормой выработки называется то количество продукции, которое должно быть выработано рабочим или звеном рабочих в единицу времени (за смену или за час работы). Это величина обратная норме времени:

;

(2.3)

;

(2.3)

;

(2.4)

;

(2.4)

При повышении норм выработки процент снижения норм времени (продолжительности выполнения работ) определяется по формуле:

;

(2.5)

;

(2.5)

где С – снижение нормы времени, %;

П - повышение нормы выработки, %.

При снижении норм выработки процент повышения норм времени вычисляется по формуле:

(2.6)

(2.6)

где П1 – повышение норм времени, %;

С1 – снижение нормы выработки, %.

При повышении норм времени процент снижения выработки рассчитывается:

(2.7)

(2.7)

При снижении нормы времени процент повышения норм выработки:

(2.8)

(2.8)

Производительность труда определяется количеством доброкачественной продукции, вырабатываемой рабочим в единицу времени. Расчет потребного количества труда для строительства, а иногда и оценку уровня производительности труда осуществляют на основе производственных норм – времени и выработки.

Рабочим местом в строительном процессе называют пространство, в пределах которого находятся и перемещаются рабочие, материалы, машины и приспособления, участвующие в строительном процессе. Так, рабочее место в процессе кладки стен включает участок стены, возводимой звеном рабочих, с частью подмостей, в пределах которых работают и перемещаются каменщик с подручными. Захватками называют часть здания или сооружения, характеризуемую примерно равной трудоемкостью, перечнем и количеством (объемом) строительных процессов и соответственно одинаковой продолжительностью их выполнения.

Фронтом работы называют участок строительного объекта, отводимый бригаде (звену) для выполнения какого-либо строительного процесса. Размеры этого участка должны быть достаточными для рационального размещения бригады рабочих, машин, инструментов, строительного инвентаря, материалов. Фронтом работы бригады является захватка, а для звена – делянка – часть фронта бригады, отводимая для работы звену. Зона, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с рабочего места на одной высоте, без использования средств подмащивания - ярус.

Фронт работ должен соответствовать объему выполняемых работ в смену и обеспечивать выполнение рабочим сменной или, в крайнем случае, полусменной нормы. Размер делянки, захватки, фронта работ определяют в физических единицах измерения выполняемой работы и подсчитывают по производственным нормам.

3 Подготовительные работы

Подготовительные работы можно условно разделить на два этапа: подготовка территории под застройку и освоение строительной площадки. На первом этапе территория застройки должна быть освобождена от всего, что может помешать строительству, на втором – напротив, обеспечить строительную площадку всем, без чего строительство осуществить невозможно.

К подготовке территории при новом строительстве объекта относят следующие работы: снос и разборку ветхих строений, вывозку мусора, вырубку или пересадку кустарника и деревьев, корчевку пней, уборку крупных камней, перекладку или перенос коммуникаций, находящихся в габаритах будущей застройки, отвод поверхностных и подземных вод, укрепление при необходимости грунтов.

Вертикальная планировка является одним из важных мероприятий по инженерной подготовке территории предприятия к застройке. Вертикальная планировка проводится с целью приведения в соответствие естественного рельефа местности с требованиями строительства и обеспечения отвода атмосферных вод с площадки.

Сплошную вертикальную планировку территории предприятия проводят при плотности застройки более 25 %, а также при большой насыщенности площадки предприятия дорогами и инженерными сетями. В остальных случаях следует применять выборочную вертикальную планировку с выполнением планировочных работ только на участках, где расположены здания и сооружения.

Уклоны поверхности площадки принимают от 0,03 до 0,05 - для глинистых грунтов; 0,03 - для песчаных грунтов; 0,01 - для лесса и мелких песков; 0,03 - для вечномерзлых грунтов.

Уровень пола первого этажа здания принято располагать выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее, чем на 0,15 м. Отметку пола подвальных помещений желательно принимать выше уровня подземных вод не менее, чем на 0,5 м. Следует учитывать возможность подъема подземных вод во время эксплуатации. При расположении заглубленных помещений ниже существующего или ожидаемого уровня подземных вод следует предусматривать дополнительную усиленную гидроизоляцию помещений или понижение уровня подземных вод.

Рациональное размещение проектируемого здания на рельефе достигается, когда направление горизонталей соответствует направлению длинной стороны здания.

Вдоль наружных стен здания устраивают отмостки шириной, превышающей вынос карниза на 0,2 м, но не менее 0,5 м с уклоном 0,03-0,1, направленным от стен здания.

На площадках предприятий предусматривают закрытую сеть ливневой канализации. При отсутствии сети водоотвода устраивают кюветы и канавы шириной по дну - 0,3 м, глубиной - 0,4 м. При необходимости отвода воды при отсутствии тротуаров около отмостки устраивают лотки.

Производству работ по возведению объекта предшествует подготовительный организационно-технический период по освоению строительной площадки, в течение которого осуществляется ее ограждение, разбивка сооружений, устройство временных зданий и сооружений.

Земляными работами называют планировку участков для строительства, рытье котлованов и траншей для устройства фундаментов и прокладки коммуникаций, разработку выемок и отсыпку насыпей при прокладке дорог и каналов, устройство временных земляных перемычек при перекрытии рек, обратную засыпку. Земляные сооружения – это готовая продукция (результат) земляных работ. Их разделяют на постоянные (плотины, дамбы, выемки для прокладки дорог, ложа искусственных водоемов, русла каналов, спланированные площадки для возведения жилых кварталов, промышленных зданий и других сооружений) и временные (котлованы и траншеи для возведения фундаментов, траншеи для прокладки инженерных коммуникаций).

Земляные работы представляют собой комплекс процессов основных (разработка грунта, его перемещение и укладка), подготовительных и вспомогательных. Подготовительные процессы - осуществляются до начала разработки грунта (устройство водоотвода, понижение уровня грунтовых вод, искусственное закрепление слабых грунтов). Вспомогательные процессы осуществляются или до или в процессе возведения земляных сооружений (устройство временных креплений котлованов).

В строиьедбствн более 30% рабочих занято выполнением земляных работ, около 10% – на строительно-монтажных работах, 20% – на эксплуатации машин.

Разработку грунтов в строительстве ведут ручным, механизированным (95%), гидравлическим и взрывным способами. Кроме того, в ряде случаев грунт либо в сочетании с основными методами, либо самостоятельно перерабатывают методам вытрамбовывания и бурения.

Механизированную разработку грунта выполняют двумя способами:

- разработка грунта с помощью землеройно-транспортных машин, которые отделяют грунт от массива и перемещают его на сравнительно небольшие расстояния;

- комплексно-механизированный способ с помощью ведущей землеройной машины (экскаватор) в комплекте с транспортными и вспомогательными механизмами.

Выбор способа зависит от объемов и сроков выполнения работ, вида грунта, геометрии сооружения, условий производства работ, возможностей строительной организации.

Свойства и качества грунта, в котором отрывают выемки, из которого и на котором возводят насыпи, оказывают существенное влияние на устойчивость сооружений, методы их возведения, трудоемкость и стоимость земляных работ.

Грунтами в строительстве называют горные породы и почвы, залегающие в верхнем слое земной коры, состоящие из минеральных частиц и органических примесей в самых различных соотношениях. В грунте имеются поры, заполненные воздухом, водой или растворами солей различной концентрации, которые также оказывают влияние на свойства грунта. Грунтовый скелет состоит из песчаных, пылеватых и глинистых частиц, содержание которых характеризуют свойства грунта. Содержание каждого вида частиц, выраженное в процентах, характеризует так называемый гранулометрический состав грунта. В зависимости от преобладающего содержания того или иного вида частиц при строительстве обычно различают грунты песчаные (супесь и песок), глинистые (глины и суглинки), скальные (изверженные и осадочные), растительные, лессовые.

Технологические свойства грунта: плотность, влажность, способность поглощать, удерживать влагу и размываться ею, разрыхляемость и уплотняемость, пористость, угол естественного откоса, сцепление, удельное сопротивление резанию. Угол естественного откоса – угол, при котором грунт находится в состоянии предельного равновесия, определяет крутизну устойчивых откосов выемок и насыпей, зависит от угла внутреннего трения, сил сцепления и других физических свойств грунта. Разрыхляемость и уплотняемость грунтов – характеристика особенно нас интересующая, как имеющая непосредственное отношение к подсчету объемов земляных работ.

При разработке выемок грунт разрыхляется и занимает на лопате, в ковше землеройной машины или кузове транспортного средства значительно больший объем, чем в разрабатываемом плотном массиве (первоначальное разрыхление грунта). В период укладки вырытого грунта в насыпь без уплотнения он также занимает сначала больший объем, чем в плотном теле, с течением времени под давлением вышерасположенных слоев и смачивания дождем, а особенно при трамбовании или уплотнении другими способами грунт вновь уменьшается в объеме. Надежность и устойчивость любого земляного сооружения всегда тем больше, чем плотнее удалось получить грунт в этом сооружении. Но до состояния, в котором находился грунт до его разработки, довести его не удается. Сохраняется остаточное разрыхление. Степень разрыхления грунтов учитывают коэффициентом первоначального (Кр) и остаточного (Ко) разрыхления. Трудность разработки грунта зависит от его свойств и конструктивного исполнения рабочего органа землеройного или землеройно-транспортного оборудования.

3.1 Свайные работы

Сваи применяют для устройства фундаментов промышленных и гражданских зданий, при строительстве опор мостов, набережных, эстакад. Короткие сваи (длиной 2-6 м) используют в качестве столбчатых фундаментов полносборных зданий.

Сваи можно классифицировать по следующим признакам:

- способ передачи нагрузок от сооружения на грунт (висячие и сваи-стойки);

- технология устройства (погружаемые различными способами - забивные; и набивные – изготавливаемые на месте их работы);

- назначение (бывают одиночные, свайные кусты, совместно работающие в свайном поле, и шпунтовые);

- материал конструкции и форма поперечного сечения.

Расположение свай в плане зависит от рода сооружения, его массы, места приложения нагрузки. При одиночном размещении каждая свая работает независимо от соседних свай. Сосредоточенная нагрузка от отдельных тяжело нагруженных опор или колонн передается на кусты свай, состоящие из 3-12 шт. Для совместной работы свайного поля при равномерно распределенной нагрузке сваи связывают поверху ростверком. Материал для изготовления свай - дерево, металл, бетон и железобетон, уплотненный грунт, песок, щебень, грунтобетон. Форма поперечного сечения бывает квадратной, прямоугольной, многогранной, круглой. Сваи могут быть сплошного сечения или полыми, постоянного по длине сечения и переменного (пирамидальные).

Висячие сваи передают нагрузку от сооружения на грунт за счет трения между боковой поверхностью сваи и грунтом, сваи-стойки – опиранием заглубленного конца сваи на плотные слои грунта.

Забивные сваи погружаются в грунт различными способами – статическими (вдавливание, подмыв, завиныивание), динамическими (забивки, вибропогружение) и комбинированными (забивка с вибрацией вибромолотами, забивка с подмывом, вдавливание с вибрацией, вдавливание с подмывом). Наиболее универсальным и часто применяемым из них является погружение с помощью вибромолотов.

Набивные сваи (бетонные, с трамбованием бетона во время подъема обсадной трубы; грунтовые; вибросваи; сваи с уширенной пятой; буронабивные; вибонабивные; штампонабивные) отличаются возможностью изготовления любой длины, отсутствием значительных динамических воздействий при устройстве свай, возможностью применения в стесненных условиях и при усилении существующих фундаментов.

Для водонепроницаемых перемычек и экранов в гидротехническом строительстве, крепления вертикальных стенок котлованов, устройства набережных, причалов используются шпунтовые сваи, погружаемые вплотную одна к другой, для образования сплошной стенки, называемой шпунтовым рядом. Шпунтовые сваи могут быть деревянными с прямоугольным или треугольным шпунтом, металлическими с плоским, U-образным или Z-образным поперечным сечением, железобетонными - плоскими или (реже) двутавровыми, всегда преднапряженными.

Производство работ начинают с разбивки мест установки свай. Оси закрепляют створными знаками. Разбивку каждого свайного ряда и куста сохраняют до приемки всех свай этого ряда. Центр сваи закрепляют штырем или колышком. В состав работ по устройству свайного основания включаются доставка, раскладка, погружение. Поднимать сваи при погрузке и разгрузке необходимо за подъемные петли. При подъеме свай длиной более 6 м следует пользоваться траверсой. Забивка заключается в установке сваи на место и закрепление ее, погружении сваи в грунт ударами молота, передвижении и установки копра на новом месте. При установке сваи она подтягивается к копру, поднимается, располагается на размеченном месте, закрепляется в стреле копра. Сваи подают к месту забивки и располагают на близком расстоянии от копра, чтобы их можно было подтянуть тросами, проходящими через блоки на копре к двухбарабанной лебедке. Забиваемую сваю надо закрепить так, чтобы она стояла вертикально или с проектным уклоном. Свая не должна отходить от стрелы копра, но в то же время свободно скользить вдоль нее по мере погружения в грунт. В простейшем случае сваю притягивают к стреле копра петлей из пенькового каната. В лучшем случае для направления свай во время забивки применяют специальные приспособления в виде ползунков, скользящих между стоек копра и соединенных со сваей болтами и хомутами.

Иногда тип оборудования однозначно диктуется типом свай. Так, для завинчивающихся свай возможно применение только кабестанов, а при устройстве скважин для набивных свай – только машин для бурения скважин. В этом случае подбор оборудования заключается в выборе в пределах одного типа такой марки, которая обеспечивала бы требуемые технические параметры процесса.

Иногда один и тот же процесс можно вести различными типами механизмов. Так, погружение свай в непосредственной близости к зданию возможно вибропогружателями или вдавливанием, погружение забивных свай на достаточном расстоянии от зданий – вибропогружателями, вдавливанием или различного типа молотами с применением различных типов копров, трамбование набивных свай – трамбовками на лебедках, вибротрамбовками или пневмотрамбовками.

Подбирают по одной-две марки механизмов различных типов, которые затем сравнивают по экономическим показателям.

При подборе молотов следует иметь в виду, что дизель-молоты нецелесообразно применять при слабых грунтах. Для работы молота необходимо, чтобы сопротивление сваи погружению при ударе было достаточным для сжатия горючей смеси в молоте. При подборе вибропогружателей следует учитывать, что вибропогружатели целесообразно применять для погружения свай в малосвязных грунтах и особенно в песчаных, насыщенных водой. Низкочастотные вибропогружатели применяют при погружении тяжелых железобетонных свай, высокочастотные – для погружения легких свай и шпунта. Вибропогружатель подбирают в зависимости от длины сваи l по мощности Р электропривода вибратораПо мощности электропривода вибратора определяют его марку. При подборе машин для вдавливания свай сравнивают требуемые характеристики по данным сваи с фактическими характеристиками машин. Основным условием выбора типа вдавливающих машин – вибровдавливающей или установки статического вдавливания является соотношение массы установки к массе сваи. Копры подбирают в зависимости от длины и массы сваи и массы молота. Высота копра должна быть примерно на 3 м больше длины сваи. Грузоподъемность лебедки копра должна быть достаточной для подъема наиболее тяжелого элемента (сваи с оголовком или молота). При погружении сваи вибропогружателем грузоподъемность лебедки должна обеспечивать подъем сваи со смонтированным на ней вибропогружателем.