- •Оглавление

- •Раздел 1. 14

- •Глава 1. Электроэнергетические системы 15

- •Глава 2. Управление режимами ээс 34

- •Глава 4. Особенности режимов ээс на электроэнергетическом рынке 101

- •Глава 5. Балансы мощности и энергии 122

- •Раздел 2. 160

- •Глава 6. Математическое моделирование задач оптимизации режимов 161

- •Глава 9. Оптимальное использование водных ресурсов гидроэлектростанций 253

- •Раздел 3. 285

- •Глава 10. Адресность расчетов режимов в схемах ээс с хозяйственными объектами 286

- •Глава 11. Расчет режимов ээс с использованием схемы ээс с электрическим эквивалентом ее энергетических и стоимостных параметров 331

- •Глава 12. Модели и методы прогнозирования электропотребления и графиков нагрузки ээс 356

- •Введение

- •1.2. Инновационные направления развития техники и технологии производства в электроэнергетических системах

- •1.3. Режимные задачи их состав и содержание

- •1.4. Учет требований потребителей к энергоснабжению при расчете режимов ээс

- •1.5. Виды режимов

- •1.6. Заключение по главе 1

- •1.7. Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Управление режимами ээс

- •2.1. Принципы управления режимами

- •2.2. Средства и системы управления энергетическими объектами

- •2.3. Управление режимами на электроэнергетическом рынке

- •2.4. Оперативно-диспетчерское управление режимами

- •2.5. Автоматическое управление режимами

- •Функциональная автоматика турбин и вспомогательного оборудования

- •2.6.Заключение по главе 2

- •2.7. Вопросы для самопроверки

- •Глава з. Компьютеризация управления режимами. Автоматизированные системы управления асу

- •3.1. Виды компьютерных систем в управлении режимами ээс

- •3.2. Краткие сведения о компьютерных системах управления в энергетике

- •3.3 Техническое обеспечение асу

- •3.4. Информационное обеспечение асу

- •3.5. Математическое обеспечение асу

- •3.6. Пример состава задачи, решаемых в асу тп гэс

- •3.7. Задачи асу тп подстанций

- •3.9. Эффективность асу

- •3.10. Заключение по главе 3

- •3.11. Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Особенности режимов ээс на электроэнергетическом рынке

- •4.1. Некоторые особенности коммерческого управления режимами ээс

- •4.2. Среда деятельности системы

- •4.3. Электроэнергетический рынок

- •4.4. Учет особенностей электроэнергетического рынка при оптимизации режимов ээс

- •4.4. Рыночная и контрактная форма взаимоотношений на электроэнергетическом рынке

- •4.5.Заключение по главе 4

- •4.6 Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Балансы мощности и энергии

- •5.1. Структура балансов мощности и энергии системы

- •5.2.Участие станций в энергетических балансах системы

- •5.3. Методические основы составления балансов мощности

- •5.4. Особенности составления баланса электроэнергии

- •5. 5. Надежность энергетических балансов и обеспеченность работы ээс

- •5.6 Гидростанции с различной степенью регулирования стока в энергетических балансах

- •5.7. Баланс реактивной мощности

- •5.8. Резервы мощности

- •5. 8. Задача расчета суточного баланса мощности системы

- •5.10. Задача выбора и размещения резервных мощностей энергосистемы

- •5.11. Заключение по главе 5

- •5.12. Вопросы для самопроверки

- •Заключение по разделу 1

- •Раздел 2. Основные принципы, модели и методы решения задачи управления режимами энергосистем Глава 6. Математическое моделирование задач оптимизации режимов

- •6. 1. Задачи оптимизации режимов и особенности их математического моделирования

- •6.2. Общие положения алгоритмизации задач расчета режимов электроэнергетической системы

- •6.3. Учет параметрических свойств мощности и выработки электроэнергии в характеристиках электрической модели

- •6.4. Критерии оптимизации в энергетических режимных задачах

- •6. 5. Критерий оптимизации режимов электрической сети

- •6.6. Линейная и нелинейная постановка задачи оптимизации режимов энергосистемы

- •6.8. Заключение по главе 8

- •6.9. Вопросы для самопроверки

- •7. Методы оптимизации

- •7.1. Математическая формулировка задач оптимизации

- •7.2. Методы нелинейного программирования

- •7.2.1 Градиентный метод

- •7.2.2. Метод Ньютона

- •7.2.3. Учёт ограничений в виде равенств

- •7.2.4. Учет ограничений в виде неравенств

- •7.3. Заключение по главе 7

- •7.2.6. Вопросы для самопроверки

- •8. Оптимизация режимов энергосистем

- •8.1. Экономическое распределение активной нагрузки между тепловыми электростанциями методом равенства относительных приростов

- •8.2. Примеры распределение активной мощности между станциями методом равенства относительных приростов

- •8.3. Применение методов нелинейного программирования для решения задач оптимизации режимов энергосистем

- •8.3. Распределение нагрузки в энергосистеме с гэс и тэс

- •8.4 Заключение по главе 8

- •8.5. Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Оптимальное использование водных ресурсов гидроэлектростанций

- •9.1.Требования к режимам гидроэлектростанции энергетических и водохозяйственных систем

- •9.2. Основные принципы управления режимами гэс

- •9.4. Показатели оценки режимов гэс

- •9.5. Оптимизация длительных режимов гэс

- •9.6. Постановка задачи оптимизации долгосрочных режимов гэс

- •9.6. Методы оптимизации режима водохранилища одиночной гэс

- •9.7. Особенности оптимизации режимов каскада гэс

- •9.7. Схема расчетов по рациональному использованию гидроэнергетических ресурсов

- •9.8. Заключение по главе 9

- •9.9. Вопросы для самопроверки

- •Заключение по разделу 2

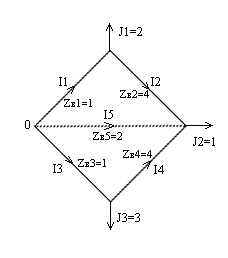

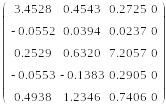

- •10.2. Модели и методы адресного разделения потоков и потерь мощности

- •9.3. Пример разделения потоков и потерь мощности

- •10.4. Количественные показатели адресных расчетов потоков и потерь мощности в системе

- •10.5. Типовые задачи адресного распределения потерь мощности и энергии

- •10.5. Методика адресного распределения потерь мощности на примере сетевого предприятия

- •10.7. Эквивалентирование сети с использованием эквивалентных характеристик потерь мощности

- •10.8. Развитие методов расчета режимов системы для реализации адресного принципа

- •10.9. Задача адресной оценки мощности при использовании хозяйственно- технологической модели системы

- •10.10. Закдача расчета узловых цен мощностей станций и нагрузок ээс на часовых интервалах в течении суток

- •10.12. Заключение по главе 10

- •10.13. Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Расчет режимов ээс с использованием схемы ээс с электрическим эквивалентом ее энергетических и стоимостных параметров

- •11.1 Моделирование ээс с использованием электрического эквивалента ее энергетических и стоимостных величин

- •11.2. Модель системы и ее структурных элементов при использовании электрического эквивалента

- •11.3. Моделирование энергетических характеристик предприятий в электрической модели ээс

- •11.4.Моделирование ээс с использованием электрического эквивалента

- •11.6. Структурная модель адресного расчета стоимости потоков и потерь мощности и энергии с использованием электрического эквивалннта.

- •11.6. Заключение по главе 11

- •11.7. Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Модели и методы прогнозирования электропотребления и графиков нагрузки ээс

- •12.1. Основы прогнозирования

- •12.2. Статистическое моделирование

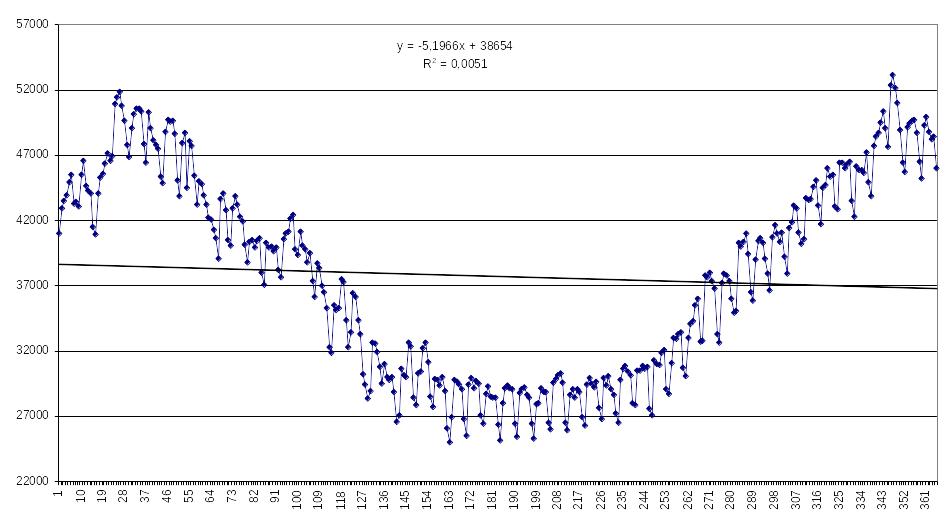

- •12.3. Модели долгосрочного прогнозирования электропотребления и мощности нагрузки электроэнергетических систем с учетом особенностей их функционирования на электроэнергетическом рынке

- •12.4. Методика расчетов прогнозирования электропотребления и мощности нагрузки на примере ао – энерго с упреждением на год

- •12.5. Прогнозирование графика нагрузки ээс

- •10.6. Статические модели графика нагрузки ээс

- •10.7. Использование ранговых моделей для прогнозирования нагрузок в узлах электрической сети

- •12.8. Заключение по главе 10

- •12.9. Вопросы для самопроверки

- •12.10. Заключение по разделу 3

- •Литература

- •Предметный указатель

Определяется баланс электроэнергии для рассматриваемых суток и для года. При рассмотрении годового периода задаются данные:

число часов использования максимальной нагрузки в пределах 5000 – 6000 часов;

число часов использования установленной мощности ТЭЦ – 6500, КЭС – 6000, ГЭС – 2500.

Таблица 5.4 - Исходные данные

Наименование парметра |

ГЭС |

КЭС |

ТЭЦ |

Установленная мощность, МВт |

1200 |

2200 |

600 |

Связанная мощность, Мвт |

100 |

100 |

50 |

Ограничения по минимальной мощности других потребителей, Мвт |

200 |

|

400 |

Выработка электроэнергии ГЭС, млрд.кВтч |

12 |

|

|

Порядок расчетов при составлении баланса мощностей. Рекомендуется составлять баланс мощности в следующем порядке (рисунок 5.11).

В базе графика нагрузки размещаются базовые мощности электростанций, заданные в исходных данных.

Определяется место в графике нагрузке ГЭС (шаг 2). Необходимо за суточный период полностью использовать заданную выработку электроэнергии ГЭС по принципу максимального вытеснения мощности тепловых станций. Эти расчеты выполняются подбором.

Определяется выработка электроэнергии ГЭС, которая может быть использована для регулирования нагрузки

Эгэс.рег = Эзад – Эгэс.баз ,

где Эгэс.рег - регулируемая выработка электроэнергии, Эзад – выработка заданная в исходных данных, Эгэс.баз - базовая выработка, определяемая заданными ограничениями по минимальной мощности ГЭС.

Величина Эгэс.рег размещается вначале в пиковой части графика нагрузки ЭЭС. Если выполняется условие

Ргэс.раб Ргэс.расп,,

то этот режим принимается. Если приведенное условие не выполняется, то ГЭС перемещается в более плотную часть графика нагрузки до тех пор, пока не будет выполнено приведенное условие.

3. В базовой части графика нагрузки размещается наиболее экономичная тепловая станция. Будем считать, что КЭС более экономична, чем ТЭЦ.

Оставшуюся нагрузку будет покрывать коденсационная мощность ТЭЦ (шаг 4).

Определяется дефицит или избыток мощности. Если максимальная нагрузка Рмакс больше суммы располагаемых мощностей Ррасп, т.е

Рмакс > Ррасп,

то будет дефицит мощности

Рдеф = Рмакс - Ррасп,

при условии

Рмакс < Ррасп

будет избыток мощности

Ризб =Ррасп – Рмакс.

Расчеты оформляются в промежуточной таблице 5.4. Окончательный баланс определяется с учетом резервных мощностей.

Рисунок 5.11 - График мощности станции

Таблица 5.5 - Параметры мощностей электростанций, МВт

Наименование парметра |

Наименование станции |

|||

ГЭС |

КЭС |

ТЭЦ |

|

|

Установленная мощность |

|

|

|

|

Связанная мощность: всего, по различным причинам |

|

|

|

|

Располагаемая мощность |

|

|

|

|

Регулируемая мощность |

|

|

|

|

Базовая мощность |

|

|

|

|

Таблица 5.6 - Баланс рабочих мощностей станций, МВт

Наименование параметра |

Время,ч |

|||

|

|

…………………… |

|

|

Нагрузка потребителей |

|

|

|

|

Потери мощности в сетях |

|

|

|

|

Рабочие мощности станций: всего ТЭС, ГЭС, |

|

|

|

|

Избыток мощности |

|

|

|

|

Дефицит мощности |

|

|

|

|

Контрольные вопросы к задаче.

Что такое установленная мощность станции? Как она определяется?

Что такое связанная мощность станции? Какие причины вызывают разрывы мощности? Какое экономическое значение имеет связанная мощность?

Что такое вынужденная мощность станции? Чем определяются ограничения мощности?

Какие ограничения могут быть по минимальной и максимальной рабочим мощностям станции?

Как изменится баланс мощностей в весенне - летний период прохождения паводка на ГЭС?

Для чего составляется баланс мощностей?

Для чего составляется баланс электроэнергии?

Какие технические задачи решаются на основе баланса мощностей?

Какие коммерческие задачи решаются на основе баланса мощностей?

Каковы принципы составления баланса мощности и электроэнергии в тепловой системе.

Как оптимизировать баланс мощностей?

5.10. Задача выбора и размещения резервных мощностей энергосистемы

Цель работы. Изучение видов оперативных резервов мощности и методики определения и размещения на станциях резервных мощностей.

Порядок выполнения работы.

На интервале времени максимальной нагрузки Рмакс наносится величина нагрузочного Рн.р и аварийного Р ав.р резервов в размерах тех величин, которые указаны в тексте главы.

Определяются возможности станций для несения нагрузочного резерва. При этом учитываются их качества по маневренности и регулирующим способностям.

Нагрузочный резерв размещается на определенных станциях системы.

Определяются возможности станций для выполнения функции аварийного резерва.

Аварийный резерв размещается на определенных станциях.

Определяется величина горячего и холодного аварийного резерва мощности

Р ав.р = Р гор.ав.р. + Р хол.ав.р.

Определяется суммарная величина оперативного горячего резерва мощности

Р гор.ээс = Р н.р + Р гор.ав.р

Оцениваются затраты на содержание резервов мощности.

Полученные результаты отражаются в табл.1.

Определение затрат на содержание резервов мощности. Определение затрат на резервы требует учета случайных факторов, влияющих на состояние системы. Эта методика достаточно сложная и трудоемкая. Поэтому в данной задаче используется условная методика. Главное, что студент должен понимать, что резервы стоят денег и это учитывается в коммерческих отношениях.

Горячий резерв мощности это недогруженные агрегаты. В ориентировочных расчетах можно считать, что на станциях, несущих горячий резерв мощности, будет перерасход топлива 10% суточной величины. Потери гидроресурсов оцениваются такой же величиной. Следовательно, затраты энергоресурса в течение суток на содержание оперативного резерва мощности, если он размещается на нескольких ТЭС и одной ГЭС

И опер.рез.рес = 0.1 bуд.тэс Э тэс.к Цк+0.1bуд.тэс Цк Эгэс

Где bуд.тэс - удельный расход топлива, Цк – цена топлива, Э тэс.к – выработка электроэнергии к – ой станции, несущей оперативный резерв, Эгэс – выработка электроэнергии ГЭС.

Необходимые для расчета цифровые данные студент задает самостоятельно.

Кроме затрат энергоресурса имеются затраты на эксплуатационно- ремонтное обслуживание резервных мощностей И оп.рез.обсл. Их можно принять равными 1 - 1.3 затрат на перерасход энергоресурса.

Следовательно, общие затраты на оперативный резерв

Иопер.рез.гор = И оп.рез.рес + И оп.рез.обсл.

Затраты на холодный аварийный резерв связаны с поддержанием в рабочем состоянии оборудования, которое будет использовано в случае аварийного отключения мощностей. Для станций, несущих аварийный резерв, их можно определить приближенно по выражению

И опер.рез.хол = И опер. рез.гор.

Таблица 5.7 - Размещение резервных мощностей на электростанциях

Наименование позиции |

Данные по ЭЭС |

Размещение резервных мощностей |

||

ГЭС |

КЭС |

ТЭЦ |

||

Нагрузочный резерв, МВт |

|

|

|

|

Аварийный резерв МВт: всего, горячий, холодный |

|

|

|

|

Затраты на содержание нагрузочного резерва руб.за сутки |

|

|

|

|

Затраты на содержание аварийного резерва руб за сутки |

|

|

|

|

Покупка резерва мощности в других системах, руб за сутки |

|

|

|

|

Необеспеченный резерв мощности, МВт |

|

|

|

|

Контрольные вопросы к задаче.

1. Для чего устанавливается нагрузочный резерв мощности? Что будет, если его нет?

2. Для чего устанавливается аварийный резерв мощности? Что будет, если его нет?

3. Какой резерв называется оперативным? Почему?

4. Как случайные изменения нагрузки влияют на величину резерва мощности?

5. Как масштаб энергосистемы связан с относительной величиной нагрузочного резерва?

В каких случаях используется аварийный резерв?

Какие случайные события связаны с возможностью аварий в системе?

Как определяется величина горячего аварийного резерва мощности?

Как определяется величина холодного оперативного резерва мощности?

Как резервы мощности влияют на расход топлива в системе?

Как резервы мощности влияют на эксплуатационные издержки системы?

Как можно оптимизировать затраты на содержание резервов ЭЭС?

5.11. Заключение по главе 5

Энергетические балансы мощности и энергии играют исключительную роль в деятельности энергосистем. Они определяют задачи и методы обеспечения энергоснабжения. От балансов зависит режим работы станций и электрических сетей. От балансов зависят экономические показатели работы предприятия и его издержки. В настоящее время балансы отражают основы товарной и ценовой стратегий на электроэнергетическом рынке. Трудно назвать такую задачу, которая не была бы связана прямо или косвенно с энергетическими балансами, причем все они требуют оптимизации решений.. Представленный материал не является исчерпывающим. Он только раскрывает суть этих вопросов и значимость энергетических балансов

5.12. Вопросы для самопроверки

Назовите основные виды энергетических балансов.

Запишите уравнение баланса активной мощности и электроэнергии.

Как связаны балансы мощности и энергии?

Какая связь имеется между энергетическими балансами и коммерческой деятельностью энергетических предприятий?

От каких факторов зависит участие станций в энергетических балансах?

Какие функции выполняют станции в энергетических балансах системы? От каких факторов зависит распределение функций?

Какие ограничения по мощности и энергии станций учитываются при составлении энергетических балансов?

Как используются ГЭС с годовым регулированием стока в энергетических балансах?

В какой последовательности выполняются расчеты по составлению энергетических балансов?

Что такое обеспеченность энергетического баланса для гидротепловой системы?

Запишите баланс реактивной мощности. Для чего он составляется?

Как связаны балансы активной и реактивной мощностей?

Какие виды резервов мощности и энергии могут быть в системе?

Как определяется величина нагрузочного резерва мощности и как он размещается в системе?

Как определяется величина аварийного резерва мощности?

Назовите задачи, которые решаются на основе энергетических балансов.

Заключение по разделу 1

Из краткого материала первого раздела учебника можно сделать ряд заключений.

Электроэнергетика является важной сложной и специфичной промышленной отраслью государства. Управление энергетическими предприятиями сопровождается множеством разнообразных режимных задач. Большое число режимных задач является оптимизационными, а следовательно, для их решения необходимо использовать соответствующие модели, методы и алгоритмы.

Оптимизационные задачи чрезвычайно разнообразны. В тексте книги приведены примеры оптимизационных задач (они выделены курсивом).

Например:

Составление энергетических балансов мощности и выработки электроэнергии,

Наивыгодгнейшее распределение нагрузки между станциями, агрегатами, системами, выбор и размещение резервных мощностей системы,

Планирование капитальных ремонтов,

Управление составом работающих агрегатов на станциях имногие другие.

Важность оптимизации режимов ЭЭС многократно возрасла при функционировании объектов элекетроэнергетики на электроэнергетическом рынке. При этом необходимо учитывать технические, экономические, хозяйственные и коммерческие интересы энергетических объектов.

В последующих главах учебника приведены принципы, моделия и методы, ряда режимных задач с учетом этих особенностей.

Раздел 2. Основные принципы, модели и методы решения задачи управления режимами энергосистем Глава 6. Математическое моделирование задач оптимизации режимов

Задачи оптимизации режимов и особенности их математического моделирования. Общие положения алгоритмизации задач расчета режимов электроэнергетической системы. Учет параметрических свойств мощности и выработки электроэнергии в характеристиках электрической модели. Критерии оптимизации в энергетических режимных задачах. Критерий оптимизации режимов электрической сети. Линейная и нелинейная постановка задачи оптимизации режимов энергосистемы.

6. 1. Задачи оптимизации режимов и особенности их математического моделирования

Обобщая имеющиеся предложения и практический опыт можно составить список наиболее актуальных задач определения мощностей и выработки электроэнергии в системах. Они включают:

составление плановых балансов мощности и выработки электроэнергии для различных периодов (от минут до года) и для различных объектов;

определение объемов и цен на долгосрочную, краткосрочную и оперативную продажу электроэнергии, мощности, резервов и др.;

расчет сетевых тарифов с учетом потерь электроэнергии;

определение стоимости электроэнергии по зонам графика нагрузки и по сезонам года;

энергосбережение, в том числе и снижение потерь электроэнергии;

определение режима использования водных ресурсов ГЭС;

построение обобщенных энергетических, экономических и стоимостных характеристик для электрических станций, зон электроснабжения, регионов и пр.;

регулирование реактивной мощности и напряжения;

регулирование частоты;

выбор и размещение резервов мощности.

Перечисленные задачи не являются полным списком задач, в которых рассчитывается режим системы, а лишь показывают важность оптимизации режимов.

Особенности математического моделирования задач управления режимами.

Для практического решения и программной реализации любой режимной задачи требуется ее формализация, которая включает 5 этапов:

инженерная постановка;

математическое моделирование;

алгоритмизация;

информационное моделирование;

программная реализация.

Математическое моделирование. Остановимся кратко на тех положениях моделирования электроэнергетических задач, которые используются для теоретических и прикладных разработок решения режимных задач. Основное внимание в книге уделяется оптимизационным задачам. При этом самое большое значение придается правильной математической постановке задачи.

Известно, что самым дорогостоящим этапом оптимизационного исследования является построение модели. При построении модели следует учитывать только важнейшие характеристики системы. Необходимо также сформулировать логически обоснованные допущения, выбрать форму представления модели, уровень ее детализации и метод реализации. Специалисты, обладающие одинаковым уровнем подготовки, рассматривая одну и ту же реальную систему могут предложить совершенно различные модели. В оптимизационных исследованиях обычно используются модели двух основных типов: аналитические и регрессионные.

Аналитические модели включают в себя уравнения материального и энергетического балансов, соотношения между техническими характеристиками и уравнения, описывающие физические свойства. Они образуют систему уравнений или неравенств, описывающих поведение системы на уровне технических принципов.

При моделировании важно четко определить границы изучаемой системы. Они задаются пределами, отделяющими систему от внешней среды. В процессе решения задачи может возникнуть вопрос о расширении границ системы. Это повышает размерность и сложность модели. В инженерной практике следует стремиться к разбиению больших систем на относительно небольшие подсистемы. При этом необходимо иметь уверенность в том, что такая декомпозиция не приведет к излишнему упрощению реальной ситуации.

Если свойства системы определены и ее границы установлены, то на следующем этапе моделирования задачи оптимизации выбирается критерий, на основе которого можно оценить поведение системы и выбрать наилучшее решение. В инженерных приложениях обычно применяются критерии экономического характера.

Критерием могут быть и технологические факторы: продолжительность процесса производства, количество потребляемой энергии и др. Часто ситуация осложняется тем, что в решении задачи необходимо обеспечить экстремальные значения нескольких противоречивых критериев. В этом случае говорят о многокритериальных задачах.

На следующем этапе моделировании задачи оптимизации необходимо выбрать независимые и зависимые переменные, которые должны адекватно описывать функционирование системы.

При выборе независимых переменных следует:

провести различие между переменными, значения которых могут изменяться в достаточно широком диапазоне и переменными, значения которых фиксируются в процессе оптимизации;

выделить параметрами, которые подвержены влиянию внешних и неконтролируемых факторов;

независимые переменные должны выбираться таким образом, чтобы все важнейшие технико-экономические решения нашли отражение в математической модели задачи.

Неверный выбор независимых переменных может привести к получению псевдооптимальных решений.

Для зависимых переменных должна быть установлена связь с независимыми. Она может быть регрессионного типа, фиксированной, неявной и др. Зависимые переменные, как правило, являются параметрами выхода модели и определяются требованиями к результатам функционирования объекта.

Например, расход топлива – независимая переменная, а мощность - зависимая. Их связь отражается в энергетической характеристике станции.

Математическая модель задачи. В общем виде оптимизационная математическая модель включает:

формальное описание задачи;

критерий решения задачи;

независимые и зависимые переменные;

уравнения связи между независимыми и зависимыми переменными;

ограничения на переменные в форме неравенств и неравенств (обычно они определяются верхними и нижними границами изменения параметров системы или устанавливают лимиты ресурсов).

Классификация моделей оптимизации.

Классификацию можно проводить по различным условиям: влиянию внешней среды, виду информации, риску принятия решения и др.

Принятие решения в условиях определенности характеризуется однозначной (детерминированной) связью между принятым решением и его исходом. Детерминированной можно считать систему, в которой элементы взаимодействуют точно предвидимым образом.

Детерминированная модель отражает поведение системы с позиций полной определенности в настоящем и будущем. Поведение такой системы предсказуемо, если известны текущие состояния ее элементов и законы преобразования информации, циркулирующей между ними. Для простой системы задача поиска наилучшего решения в этом случае сведется к перебору всех возможных решений и выбору наиболее оптимального.

Зачастую в практике такой очевидный подход неприемлем, так как для реальных систем число возможных вариантов решений огромно. Кроме того, часто трудно установить предпочтение между двумя или несколькими исходами, каждый из которых является лучшим по различным показателям. Большинство задач лишь условно можно считать детерминированными. Однако в практике многие из них решаются именно в этой постановке. Что объясняется необходимостью иметь однозначные решения для управления режимами и сложностью, а иногда и невозможностью учета вероятностных свойств системы.

Неопределенность информации может быть связана с самой природой событий или процессов. В энергетике это общее положение. В тех случаях, когда с каждой принимаемой стратегией связано целое множество возможных результатов, говорят о принятии решений в условиях неопределенности и риска.

Для оптимизационных задач имеет значение число и вид критериев эффективности. Выделяют однокритериальные и многокритериальные задачи.

Вид функции, описывающей цель, позволяет говорить о задачах линейных и нелинейных, а тип переменных - о непрерывных и дискретных задачах, учет распределенности процессов во времени - о статических и динамических задачах.

Применяя эти положения к энергетике, следует учитывать, что энергетическим предприятием может быть станция, сетевое предприятие, система в целом или др. Для каждого объекта имеются различные модели по назначению и содержанию: технологические, структурные, математические, информационные.

Уравнения математической модели задачи.

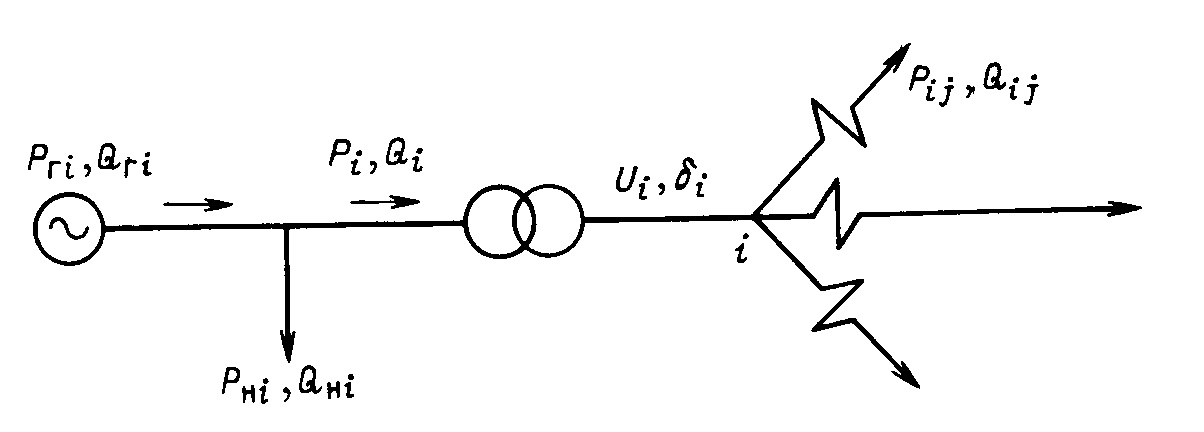

Рисунок 8.1 - Параметры объекта управления

Оптимизационная модель. Модель можно представить в виде системы уравнений, которые связывают цель управления с параметрами объекта (рисунок 8.1).

Математическая модель любого одноцелевого объекта управления включает следующие уравнения.

Уравнение цели (целевая функция), которое связано с параметрами входа

и выхода

и выхода

:

:

![]() (8.1)

(8.1)

При учете ограничений в виде штрафных функций уравнение цели имеет вид

![]() (8.2)

(8.2)

Уравнения связи показывают зависимость выходных параметров объекта от входных и имеют вид

![]() (8.3)

(8.3)

Где

![]() – оператор, который показывает как

должен меняться парaметр

от изменения

.

Эта связь часто имеет вид определенных

характеристик объекта, например

энергетических характеристик. Если

связи между

и

неявные, то оператор

дает некоторую теоретическую модель,

которая используется при получении

решения.

– оператор, который показывает как

должен меняться парaметр

от изменения

.

Эта связь часто имеет вид определенных

характеристик объекта, например

энергетических характеристик. Если

связи между

и

неявные, то оператор

дает некоторую теоретическую модель,

которая используется при получении

решения.

Уравнения ограничений показывают допустимые условия изменения входных и выходных параметров и могут задаваться в виде неравенств и равенств:

![]() (8.4)

(8.4)

![]() (8.5)

(8.5)

Ограничения

(8.4) могут быть односторонними. Ограничения

(8.5) балансовые ограничения за определенный

период времени с интервалами дискретности

![]() .

Ограничения могут учитываться в уравнении

цели в виде штрафных функций:

.

Ограничения могут учитываться в уравнении

цели в виде штрафных функций:

![]() (8.6)

(8.6)

Для того чтобы исключить выход параметров за допустимую область величины штрафов задают большими, чем численную величину цели.

Уравнение оптимального управления или уравнение оптимизации определяется некоторой функцией, показывающей зависимость между параметрами и , которые дают решение по уравнению цели. Вид функции определяется математическим методом оптимизации, применяемым при решении задачи.

Уравнение адаптации в общем случае распространяется лишь на те объекты, для которых предусматривается звено «приспосабливания». В энергетических задачах это возможно только при создании специальных процедур, которые используются при решении задачи. При адаптации может меняться цель расчетов, уравнения ограничений и уравнения связи. Чаще автоматическая адаптация отсутствует, и изменение условий учитывается при корректировках исходной информации.

Адаптивная модель. В начале параметры модели и принципы управления определяются по имеющейся информации. В процессе эксплуатации меняются энергетические характеристики станций и ограничения. По мере появления новых данных они могут уточняться. При этом может измениться оператор связи между входом и выходом . Примером адаптивной модели является непрерывная коррекция режима станций системы при изменении мощности нагрузки потребителей. Все задачи оперативно диспетчерского управление построены по адаптивным принципам. При построении адаптивных моделей широко применяются регрессионные связи.

Имитационная модель. Имитационная модель имеет вид - «что будет, если …? ». Она включает первые три уравнения оптимизационной модели. Они широко используются в вариантных расчетах, когда задаются параметры на входе и определяются параметры на выходе или задается какое - то сочетание параметров входа и выхода. Решения, получаемые при имитационных расчетах, чаще всего оценивает человек. Эти модели находят применение при долгосрочном и оперативном планировании, как инструмент определения решений. Имеются имитационные модели для вероятностных задач. Например, какова вероятность получения определенной прибыли на рынке.

Упрощенные математические модели. В упрощенных моделях используются эвристические методы оптимизации. Они широко распространены в практике благодаря своей простоте и доступности для широкого круга пользователей. Во многих случаях их применение оправдано допустимыми погрешностями.

Многокритериальность управления. Предложено несколько принципов учета многокритериальности. Они основаны на оптимизации скалярных частных критериев, при которой анализируются частные критерии с положительными коэффициентами своего веса.

Таким образом, при алгоритмизации и моделировании задачи расчетов режимов ЭЭС необходимо иметь комплекс расчета математических моделей: оптимизационных, адаптивных, имитационных, эвристических. Они в совокупности позволят учитывать различные критерии оптимизации, изменение исходной информации, необходимость проведения вычислительных экспериментов и прочее. Этот подход был взят за основу исследования.

6.2. Общие положения алгоритмизации задач расчета режимов электроэнергетической системы

Математическая модель позволяет провести алгоритмизацию задачи для разработки программы ее решения.

Приведем пояснения по разработке алгоритмической структуры задач расчета режима системы.

Структурные модели объектов при оптимизации режима.

Цель структурной модели - это создание обоснованной схемы для расчета электроэнергетической системы. Структурная модель отражает особенности процесса производства и включает те элементы, которые должны быть учтены при оптимизации. Она должна учитывать технологические, хозяйственные и коммерческие особенности объектов управления.

Обычно использовалась технологическая модель ЭЭС. В настоящее время нужна хозяйственно – технологическая модель, в которой учтены хозяйственные и коммерческие связи между предприятиями.

Разработка структурной модели ведется на основе:

целей;

критериев;

технических, технологических и хозяйственных возможностей и ограничений.

Могут быть различные цели: развитие производственных мощностей, повышение надежности, завоевание рынка, создание конкурентных преимуществ, получение коммерческого успеха. Все они требуют соответствующую структурную модель, а затем и алгоритма оптимизации. Структурная модель определяет последующие модели - математическую и информационную (рисунок 8.2).

Модель должна иметь такой вид, который позволяет производить расчеты нормального режима электрической системы. Если станции и сетевые предприятия указываются в границах своей хозяйственной деятельности, то это хозяйственно – технологическая модель.

Объектом исследования может быть как часть ЭЭС (электрические станции, электрические сети, нагрузка, зоны сети и другие), так и вся система в целом. Моделирование объекта основано на разработке и преобразовании четырех взаимосвязанных моделей, в которых указаны главные элементы для расчетов.

Технологическая модель (ТМ) - схема преобразования энергетического ресурса в электроэнергию и соответствующие характеристики станций.

Электроэнергетическая модель (ЭЭМ) – схема, в которой станции задаются своими энергетическими характеристиками в координатах, отвечающих критериям оптимизации.

Электроэнергетическая модель с хозяйственными связями (ЭЭХМ) – схема ЭЭС, в которой указаны границы хозяйственной самостоятельности объектов и стоимость их товара (электроэнергии и мощности).

Развитием трех предыдущих моделей является электрическая модель (ЭлМ) – это электрическая схема системы, в которая позволяет рассчитывать нормальный режим системы по классическим законам электротехники.

Рисунок 8.4 - Схема разработки модели управления

Пример структурной модели. Приведем пример структурной модели с учетом хозяйственных границ функционирования ее предприятий (рисунок 8.3).

Система – единое хозяйственное предприятие (в том числе созданное на добровольной основе), включающее станции и СП (сетевые предприятия). Цель - определение стоимости потоков и потерь мощности в системе. Критерием оптимизации являются минимум суммарных издержек. Для каждого объекта задаются характеристики связи между мощностью и издержками.

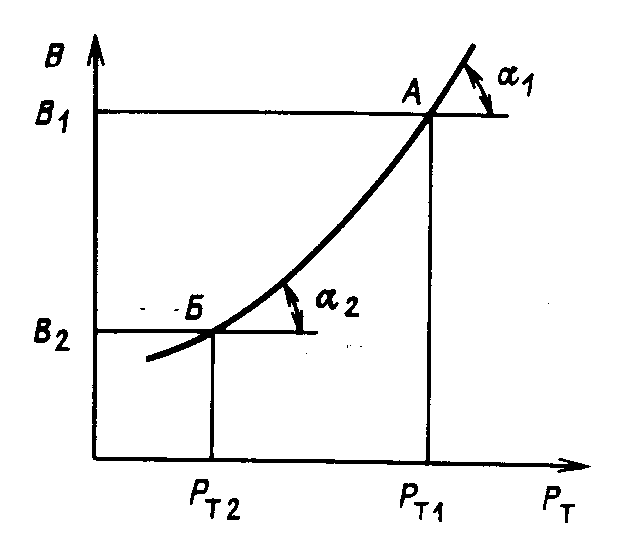

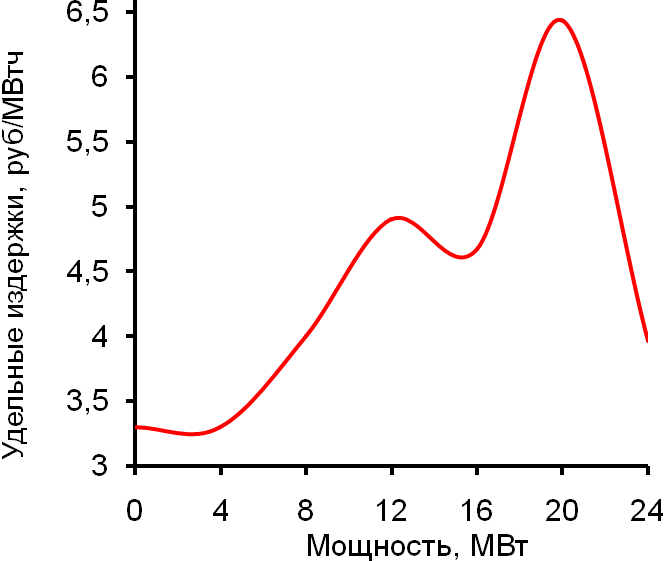

Рисунок 8.4 - Характеристики электрической станции и сетевого предприятия

Рисунок 8.5 - Структурная модель системы с ее хозяйственными связями

Пример параметров режима для рисунка 8.4.

Учет хозяйственных связей значительно увеличивает требования к составу и количеству параметров режимов системы.

Примем следующие обозначения:

- мощности

генераторных узлов,

- мощности

генераторных узлов, - доли

мощностей нагрузок от первого и второго

генераторного узла соответственно для

СП-1 и СП-2,

- доли

мощностей нагрузок от первого и второго

генераторного узла соответственно для

СП-1 и СП-2, - потери

от мощности генерации в сетевых

предприятиях,

- потери

от мощности генерации в сетевых

предприятиях, - потери

от мощности транзита через сетевые

предприятия,

- потери

от мощности транзита через сетевые

предприятия, - издержки на

станциях,

- издержки на

станциях, - издержки

на транзит через сетевые предприятия.

- издержки

на транзит через сетевые предприятия.

Для оценки стоимости потоков и потерь мощности необходимо иметь картину распределения мощностей и потерь мощности, которая показана ниже.

![]() (8.1)

(8.1)

Соответственно издержки станций так же распределяются, т.е.

(8.2)

(8.2)

Удельные величины издержек:

(8.3)

(8.3)

(8.4)

(8.4)

Итак, надо рассчитать мощности, их потери и стоимости. Для этого применяется модель системы с использованием стоимостных (St) характеристик объектов (рисунок 8.5).

Из сопоставления рисунков 8.4 и 8.5 видно, что необходимо эквивалентировать производственно – хозяйственные объекты и получить для них концентрированные параметры и специальную схему замещения.

Итак, система может быть представлена в виде источников мощности и концентрированной нагрузки (рис.8.6, а), в виде станций, соединенных с крупными подстанциями (ПС) эквивалентной электрической сетью (рис.8.6, b) или транспортной моделью, связывающей каждый генераторный источник с каждым крупным потребителем некоторой эквивалентной связью (рис.8.6, с).

Рисунок 8.5 - Структурная схема электрического эквивалента системы ЭлМ

Рисунок 8.6. Представление электроэнергетической системы концентрированной нагрузкой (а), индивидуальной нагрузкой (b) и транспортной моделью (с).

Задача заключается в том, чтобы преобразовать хозяйственно – технологическую модель в электрическую. Это очень важный вопрос. При получении схемы замещения и эквивалентных параметров отдельных хозяйственных единиц или зон электроснабжения нельзя применять классические приемы электрического эквивалентирования [10]. Необходимо учитывать связь с критерием оптимизации, а следовательно изменчивость параметров режима для каждой единицы. Если параметры определены без учета критерия оптимизации, то и решение не может быть оптимальным и коммерческий результат будет неверным. По - существу это новая задача электрического эквивалентирования в схеме системы с хозяйственными связями.

6.3. Учет параметрических свойств мощности и выработки электроэнергии в характеристиках электрической модели

Мощность и выработка электроэнергии имеют параметрические свойства [7]. Мощность может быть рабочей, минимальной, максимальной, резервной (аварийный, частотный или нагрузочной), вынужденной, регулируемой, базовой и т.д. Это и есть параметрические свойства мощности. Электроэнергия отличается в рабочие и выходные дни, летом и зимой и т.д. Перечисленные параметры на рынке приобретают свойства товара. Поэтому составляя электрическую модель, например, для расчета максимальных или резервных мощностей, возникает вопрос цены этого энергетического товара. Рассмотрим в общем виде как влияют параметрические свойства мощности и электроэнергии на электрическую модель.

Структура издержек электрических станций.

Особенности определения номенклатуры товара и цен являются одной из экономических проблем, которая решается в настоящее время.

Основные функции станций по отношению к потребителям её продукции требуют разных издержек:

выдача рабочей мощности

по заданному графику нагрузки в базовом,

полупиковом или пиковом режиме –

издержки

по заданному графику нагрузки в базовом,

полупиковом или пиковом режиме –

издержки

;

;обеспечение режимной надежности несением нагрузочного

,

аварийного

,

аварийного и ремонтного резерва

и ремонтного резерва

,

издержки соответственно

,

издержки соответственно

,

,

,

,

;

;обеспечение качества энергетической продукции по напряжению и частоте -

,

,

;

;выдача электроэнергии заданного объема

-

-

;

;выдача тепловой энергии заданного объема для ТЭС

-

-

.

.

Соответственно, общие издержки ТЭС

![]() (7.5)

(7.5)

Большинство

перечисленных составляющих издержек

в той или иной мере должно быть отнесено

ко всем i

видам продукции с долей

![]() ,

предоставляемой станцией на рынок.

Тогда для i-ого

вида продукции:

,

предоставляемой станцией на рынок.

Тогда для i-ого

вида продукции:

![]() (8.6)

(8.6)

В дальнейшем, используя выражение «характеристика предприятия» предполагается ее правильное определение, а при дифференциации товара по (8.6).

Структура издержек электрических сетей.

Издержки сетей отражают:

транспорт энергетической продукции (издержки на возмещение потерь мощности в сети

,

зависящие от параметров режима сети);

,

зависящие от параметров режима сети);обеспечение качества электроснабжения по напряжению (издержки на регулирование реактивных мощностей и напряжений в сети

,

зависящие от параметров режима сети);

,

зависящие от параметров режима сети);обеспечение схемной и аппаратной надежности электроснабжения можно рассматривать как услуги, предоставляемые электрической сетью потребителям различных категорий

;

;обеспечение управления технологическими процессами передачи энергетической продукции (

).

).

Все названные составляющие зависят от класса напряжения и назначения электрических сетей.

Суммарные издержки электрической сети:

![]() (8.7)

(8.7)

Аналогично издержкам на станциях, необходимо разделение суммарных издержек по видам продукции и по уровням взаимодействия.

Системообразующая сеть большей частью выполнена радиальными ЛЭП, поэтому для j-ой ЛЭП ЭЭС, системообразующая сеть которой содержит линии 500,750 и 1150 кВ можно принять

![]() (8.8)

(8.8)

где

-

коэффициент, отражающий долю

условно-постоянных издержек потребителей,

получающих питание по j

-ой ЛЭП с напряжением U

в общих издержках системообразующей

сети;

-

коэффициент, отражающий долю

условно-постоянных издержек потребителей,

получающих питание по j

-ой ЛЭП с напряжением U

в общих издержках системообразующей

сети;

![]() - длина j

-ой ЛЭП; n

-

число ЛЭП системообразующей сети.

- длина j

-ой ЛЭП; n

-

число ЛЭП системообразующей сети.

В питающей сети разделить издержки пропорционально длинам ЛЭП невозможно, поскольку эти сети в основном выполнены кольцевыми. Здесь можно применить деление условно-постоянных издержек пропорционально значениям мощностей подстанций в режиме максимальных нагрузок или, еще более упрощено, пропорционально мощности трансформаторов подстанции питающей сети.

![]() (8.9)

(8.9)

где

-

коэффициент, отражающий долю

условно-постоянных издержек потребителей

j

- ой подстанции с напряжением U

в общих издержках питающей сети; m

- число трансформаторных подстанций

питающей сети.

-

коэффициент, отражающий долю

условно-постоянных издержек потребителей

j

- ой подстанции с напряжением U

в общих издержках питающей сети; m

- число трансформаторных подстанций

питающей сети.

Для распределительной сети можно применить подход, аналогичный разнесению издержек в питающей сети.

Переменные издержки в основном определяются издержками на возмещение потерь мощности в сети.

В структурной схеме объекта (рисунок 8.5) все составляющие затрат или цен должны представляться индивидуально.

Структура издержек электроэнергетической системы.

Характеристики электроэнергетических систем определяются не только стоимостными характеристиками входящих в них объектов, но и формой взаимодействия между ними. Если для электрической станции все потребители по их вкладу в удельные издержки станции равноправны, то для системы это не так. Необходимо учитывать, от какого источника и по какой стоимости передается продукция, и каков ее путь по сети.

Строго говоря, учет издержек электрической сети приводит к индивидуальной стоимости энергетической продукции для каждого потребителя. Однако, технические сложности учета мощности и электроэнергии не позволяют в полной мере реализовать индивидуальные стоимостные оценки, поэтому для группы потребителей одной зоны или подстанции принимается укрупненный стоимостной показатель. При этом границы экономической однородности элемента могут не совпадать с границами, определенными для технологического управления.

Отметим, что в настоящее время большое внимание уделяется созданию системы коммерческого учета (СКУ).

Следовательно, при придании параметрам режима (мощности, выработки электроэнергии и др.) свойств товара появляется не одна, а много характеристик станций (рисунок 8.12), что обязательно должно учитываться в алгоритмах расчета нормального режима системы.

Рисунок 8.12 - Иллюстрация к понятию стоимость энергетического товара

6.4. Критерии оптимизации в энергетических режимных задачах

В режимных задачах используются различные критерии оптимизации: технические, экономические и коммерческие (рисунок 8.13). Могут рассматриваться объединения, энергосистемы, электрические станции, предприятия электрических сетей. Это обуславливает разнообразие задач и критериев оптимизации режимов.

Критерии оптимизации внутристанционных режимов электростанции. Для электростанций решается задача внутристанционной оптимизации режимов и чаще всего используются технические критерии.

Рисунок 8.13 - Структурная модель системы, ее критерии и характеристики

Оптимальным для ценовой стратегии на электроэнергетическом рынке будет такой режим, при котором для станции определяется оптимальный режим по критериям:

для ТЭС – минимум расхода топлива станции (для ГЭС минимум гидроресурса)

![]() (8.10)

(8.10)

либо максимум КПД

(8.11)

(8.11)

Оптимизация

режимов направлена на выбор оптимального

состава работающего оборудования (i)

и активных (![]() )

и реактивных (

)

и реактивных (![]() )

мощностей агрегатов. Задача решается

на любых временных интервалах от минут

до года. По этим критериям строится

эквивалентная энергетическая

характеристика станций.

)

мощностей агрегатов. Задача решается

на любых временных интервалах от минут

до года. По этим критериям строится

эквивалентная энергетическая

характеристика станций.

6. 5. Критерий оптимизации режимов электрической сети

Электрическая сеть может включаться одно или несколько сетевых предприятий. При оптимизации режима электрической сети, критерием могут быть потери энергии (или мощности) в сети, т.е. минимум потерь активной мощности:

![]() (8.12)

(8.12)

и минимум потерь энергии

![]() . (8.13)

. (8.13)

По этим критериям можно получить эквивалентную оптимальную характеристику потерь.

Может

использоваться и критерий максимума

прибыли для

![]() объектов:

объектов:

(8.14)

(8.14)

Критерий оптимизации режимов электрической сети для нескольких СП, взаимодействующих при транспорте электрической энергии на принципах хозяйственной самостоятельности учитывает, что каждое предприятие выступает на рынке со своей ценой на услугу по передаче, то оптимальным будет такой режим, при котором в интересах покупателей минимизируется стоимость передачи энергии всех СП.

. (8.15)

. (8.15)

Одновременно могут минимизироваться и потери мощности по (8.12).

Могут применяться и другие критерии (доход, прибыль, рентабельность), но и при этом сохраняется требование к минимизации затрат на каждом предприятии по критериям внутренней деятельности и по всей системе по критерию совместной деятельности.

Критерии оптимизации режимов электроэнергетической системы.

При оптимизации режима электроэнергетической системы необходимо учитывать ее технические и хозяйственные особенности - территориальный масштаб, возможности производства электроэнергии и др.

Рассмотрим наиболее типовые виды энергосистем и их критерии оптимизации.

Оптимизация режимов субъектов, функционирующих на оптовом рынке России. Управление оптовым рынком ведется организационными структурами РАО ЕЭС, которые на основе торгов формируют ценовую политику рынка на всех временных интервалах. Цены, заявленные субъектами рынка – поставщиками энергии, определяют востребованность их товара. Если цены велики, то товар может быть полностью или частично не востребован. Субъектами оптового рынка являются электростанции РАО ЕЭС (ЭСЕЭС), сетевые компании ФСК, крупные потребители, АО энерго. Методы составления энергетических балансов достаточно хорошо разработаны. Оптимизация режима может проводиться в различных задачах по критериям минимума цены по ЕЭС, минимума издержек или максимума прибыли. Режим главным образом влияет на издержки и оптимальным будет при

![]() (8.16)

(8.16)

Но если использовать критерий минимума цены

![]() (8.17)

(8.17)

то энергетические балансы изменятся. Чаще применяется критерий (8.17).

Система в виде объединения нескольких АО энерго типа ОЭС или в виде ПУЛа, как принято в зарубежной энергетике. ПУЛ – добровольное объединение энергосистем для совместной деятельности. В энергосистемы могут так же входить генерирующие компании, включающие одну или несколько электростанции, несколько сетевых компаний или потребителей. Критерием оптимизации является в общем случае минимум цены или в частных - минимум издержек.

Энергосистемы существующего типа АО энерго, в которых электростанции и сетевые предприятия являются дочерними предприятиями и ведут общую хозяйственную деятельность. Содержание этой задачи глубоко изучено и освещено в литературе. Критерием оптимизации является минимум полных издержек

![]() (8.18)

(8.18)

В отдельных случаях можно минимизировать затраты на топливо, если режим не влияет на другие составляющие затрат предприятий, т.е.

![]() (8.19)

(8.19)

В отечественной литературе, изданной до 1990 г. обычно принимался критерий минимума расхода условного топлива. Политика цен на топливо не отражала его действительную стоимость, и поэтому важно было добиваться снижения расхода топлива, что выгодно для энергетики и государства. При таких условиях оптимальный режим соответствует минимуму расхода условного топлива

![]() (8.20)

(8.20)

В настоящее время режимные задачи имеют значение для коммерческих отношений и в таких случаях должен использоваться критерий прибыли, причем оптимальным будет режим, при котором прибыль для предприятия (станции, компании)

![]() (8.21)

(8.21)

На критерий прибыли большее влияние имеют организационно-политические решения, чем выбор режимных параметров электроэнергии и мощности. При максимизации прибыли самым простым является путь увеличения отпускных тарифов. Это противоречит социальным принципам, поэтому его использование спорно. Но и при использовании критерия прибыли центральное значение имеет вопрос управления издержками и снижения их за счет управления режимами.

При оптимизации режимов системы наиболее общим является критерий минимума ее издержек, который в дальнейшем и будет использоваться.

6.6. Линейная и нелинейная постановка задачи оптимизации режимов энергосистемы

Все задачи оптимизации режимов можно свести к двум видам.

Первая задача. В задаче оптимизации режимов учитываются в достаточно полном виде энергетические и электрические свойства системы. Станции заданы нелинейным энергетическими характеристиками, электрическая сеть учитывается схемой замещения, учитываются ограничения. Критерием оптимизации является расход условного топлива, издержки на топливо, полные издержки. Такая задача в полной мере относится к внутренней деятельности энергетических предприятий и при их совместной работе в системе. Это традиционная задача нелинейного программирования, которая хорошо исследована [2, 4].

Вторая задача. Учитываются достаточно полно хозяйственные связи предприятий системы и упрощенно ее электрические и энергетические свойства. Предприятия задают возможные объемы поставок, цены на продукт и его транспорт. Связи между продуктом и ценами представляются нелинейной характеристикой, ступенчатыми, постоянными величинами. Учитываются ограничения. Критерием оптимизации могут быть цены или прибыль. Необходимо найти оптимальное решение. В такой постановке это типичная транспортная задача линейного программирования. Здесь не учитываются нелинейные связи между ценой и объемом электроэнергии или величиной мощности. Это снижает эффективность, но соответствует торгово-денежным отношениям на рынке. Чем больше в процессе оптимизации меняются объемы поставок, тем больше снижается эффект. Имеется множество модификаций этой задачи, что учитывается ограничениями. В настоящее время по этой модели осуществляются торги на свободном рынке и заключение договоров на продажу и покупку электроэнергии.

Названные задачи могут решаться отдельно или в совокупности. При совместном решении обычно имеется определенная иерархическая схема. Задачи первого вида решаются при построении эквивалентных энергетических характеристик станций и систем, которые потом преобразуются в ценовые характеристики.

Обе задачи могут решаться для различных периодов времени по стандартной схеме «план - коррекция плана». Например, при краткосрочной оптимизация режимов на конкурентном электроэнергетическом рынке сейчас предлагается такой порядок. Предприятия - продавцы подают заявку на поставку мощности с определенной ценой на весь период планирования режима (обычно начиная от суток). Находится оптимальное решение. Оно систематически корректируется на интервалах от нескольких минут до часа, поскольку меняется нагрузка потребителей - покупателей. Предлагается разгружать станции, имеющие наибольшую цену. При долгосрочной оптимизация режима предприятия поставщики задают объемы и цены поставок для каждого дискретного интервала времени, а предприятия покупатели – заявки на покупку. Так как погрешности исходной информации велики, то производится корректировка режима при изменениях нагрузок, цен, объемов поставок, ограничений. В таблица 8.1 приведены уравнения математической модели для первой и второй задачи при оптимизации по активной мощности.

Таблица 8.1 - Математические модели оптимизации режимов

Модель оптимизации |

Нелинейная модель оптимизации |

Линейная модель оптимизации |

Уравнение цели |

|

|

Уравнения связи |

|

|

Уравнения ограничений |

|

|

Метод оптимизации |

Методы нелинейного программирования |

Методы линейного программирования |

Представляется, что эти задачи должны объединяться в единый алгоритм, хотя в настоящее время они решаются отдельно.

При решении первой задачи будут минимизироваться издержки объекта, а при решении второй будут определяться торгово-денежные отношения.

6.8. Заключение по главе 8

Математическое моделирование задачи является основным этапом ее формализации и дальнейшей разработки методов расчета. Математические модели различны и могут быть оптимизационными или иметь другое назначение. Те методы, которые рассмотрены в главе 7, позволяют разработать различные оптимизационные модели. Выбор метода важный этап моделирования задач. От этого зависит алгоритм ее решения.

6.9. Вопросы для самопроверки

Что такое математическая модель задачи, какой порядок ее разработки?

Какие виды математических моделей по назначению вы знаете?

Какие виды структурных моделей ЭЭС вы можете назвать, в чем их отличие?

Дайте состав уравнений оптимизационной модели?

Как оптимизационная модель может учитывать адаптационные требования?

Что такое критерий оптимизации режимов, назовите основные критерии?

В чем отличие линейной и нелинейной модели оптимизации режимов, какая модель проще?

Как выбираются независимые и зависимые переменные при оптимизации режимов ЭЭС?

Что дает оптимизация режимов?

7. Методы оптимизации

Математическая формулировка задач оптимизации. Методы нелинейного программирования. Градиентный метод. Метод Ньютона. Учёт ограничений в виде равенств. Учет ограничений в виде неравенств.

7.1. Математическая формулировка задач оптимизации

В общем случае задача оптимизации формулируется как задача математического программирования следующим образом.

Дана целевая функция нескольких переменных

![]() (7.1)

(7.1)

Эти переменные связаны между собой уравнениями связи

![]() (7.2)

(7.2)

Уравнения вида (7.2) будем называть ограничениями типа равенств.

Переменные могут быть связаны неравенствами

![]() (7.3)

(7.3)

Их мы будем называть ограничениями типа неравенств.

Необходимо

найти вектор переменных

![]() ,

обеспечивающей минимум ЦФ

,

обеспечивающей минимум ЦФ

![]() .

.

Сами переменные должны быть неотрицательны или находится в пределах

![]() (7.4)

(7.4)

Если целевая функция и ограничения линейны, то задачу можно решать методами линейного программирования.

Если хотя бы одна из функций нелинейна, то это задача нелинейного программирования.

Нелинейное программирование разделяется на выпуклое и невыпуклое. В задачах выпуклого программирования целевая функция выпукла, и ограничения типа неравенств составляют выпуклое множество, то есть они вогнуты. Это означает, что целевая функция имеет один минимум (локальный экстремум совпадает с глобальным). Еще говорят, что это одноэкстремальная задача и целевая функция унимодальна.

Для задачи линейного программирования это всегда имеет место. Если целевая функция квадратична, то это задача квадратичного программирования, частный случай выпуклого программирования.

В задачах невыпуклого программирования целевая функция имеет несколько локальных экстремумов. И надо среди них найти глобальный, который соответствует минимуму целевой функции.

Это многоэкстремальные задачи, что усложняет их решение. Для энергетических задач характерна нелинейность целевой функции и ограничений. Например, нелинейные параметры электрических нагрузок (статические характеристики), потери мощности нелинейны относительно параметров режима, уравнения установившегося режима тоже нелинейны (ограничения типа равенств).

Причем, нелинейности могут быть более сложными, не квадратичными.

Поэтому для решения задачи оптимизации режима энергетической системы применяются методы нелинейного программирования.

По отношению к нелинейному программированию, к сожалению нет единого метода решения задач, подобно симплекс-методу линейного программирования, который позволял бы находить оптимальное решение для всех задач. Приходится для каждой задачи подбирать свой метод.

В основе методов нелинейного программирования лежат методы дифференциального исчисления в совокупности с различными методами учета ограничений типа равенств и неравенств.

В зависимости от вида неизвестных (переменных) методы математического программирования подразделяются на методы непрерывного, дискретного и целочисленного программирования. Последние два подкласса обычно объединяют в один – дискретного программирования, так как задачи целочисленного программирования можно привести к задачам дискретного. Очень часто при решении оптимизационных задач принимают, что переменные не являются дискретными или целочисленными, сводя их к непрерывным.

Переменные

разделяются на два подмножества

![]() и

и

![]() .

Подмножество

включает независимые переменные, то

есть те параметры, которые могут

регулироваться. Задача оптимизации и

заключается в определении таких

независимых переменных, при которых

получается минимум целевой функции.

Подмножество

включает зависимые переменные, то есть

те, которые могут быть вычислены через

независимые переменные, тогда

.

Подмножество

включает независимые переменные, то

есть те параметры, которые могут

регулироваться. Задача оптимизации и

заключается в определении таких

независимых переменных, при которых

получается минимум целевой функции.

Подмножество

включает зависимые переменные, то есть

те, которые могут быть вычислены через

независимые переменные, тогда

![]() (7.5)

(7.5)

Где

![]() ,

а

,

а

![]() .

.

Отсюда

![]() (7.6)

(7.6)

И ограничения типа равенств принимают вид

(7.7)

(7.7)

Из этой системы определяются зависимые переменные. Их число должно быть равно числу уравнений ограничений.

Оптимальный режим должен удовлетворять системе ограничений типа неравенств на независимые и зависимые переменные

![]() (7.8)

(7.8)

![]() (7.9)

(7.9)

А так же системе ограничений на функциональные зависимости, то есть на переменные зависимые от и

![]() (7.10)

(7.10)

Давайте введем некоторые понятия и посмотрим подходы к решению этой задачи [1].

Л иния

(поверхность) равного уровня целевой

функции – геометрическое место точек

в пространстве независимых переменных

иния

(поверхность) равного уровня целевой

функции – геометрическое место точек

в пространстве независимых переменных

![]() ,

в которых целевая функция имеет одно и

тоже значение

,

в которых целевая функция имеет одно и

тоже значение![]() .

На рисунке 7.1 они показаны для двухмерной

задачи.

.

На рисунке 7.1 они показаны для двухмерной

задачи.

Рисунок 7.1 – Область допустимых значений

Каждая

из систем неравенств (7.8)…(7.10) определяет

некоторую допустимую область

![]() .

В пространстве независимых переменных

область

.

В пространстве независимых переменных

область

![]() для двухмерного случая имеет вид

параллелограмма, ограниченного

переменными

для двухмерного случая имеет вид

параллелограмма, ограниченного

переменными

![]() и

и

![]() .

Поверхности

.

Поверхности

![]() и

и

![]() определяют допустимые области от

зависимых и функциональных ограничений.

Но есть общая, результирующая область

определяют допустимые области от

зависимых и функциональных ограничений.

Но есть общая, результирующая область

![]() ,

удовлетворяющая всем ограничениям,

определяющаяся пересечением областей

,

удовлетворяющая всем ограничениям,

определяющаяся пересечением областей

![]() .

И надо найти минимум целевой функции

внутри этой области.

.

И надо найти минимум целевой функции

внутри этой области.

Абсолютным

минимумом называется точка экстремума

![]() без учета ограничений в форме неравенств

(точка

без учета ограничений в форме неравенств

(точка

![]() на рисунке 7.1). Условным (относительным)

экстремумом называют точку на границе

области

,

где

принимает минимальное значение внутри

области

.

В нашем случае это точка

на рисунке 7.1). Условным (относительным)

экстремумом называют точку на границе

области

,

где

принимает минимальное значение внутри

области

.

В нашем случае это точка

![]() .

.

Если функция унимодальна (имеет один минимум), то оптимальное решение является глобальным. Если функция мультимодальна (многоэкстремальна), то найденное решение не обязательно глобально, оно может быть локально.

Алгоритмы нелинейного программирования в общем случае дают лишь локальное решение (не гарантируют глобальный оптимум). Попадание в тот или иной экстремум зависит от исходного приближения и от метода отыскания экстремума.

В большинстве наших задач целевые функции унимодальны и чаще всего выпуклы вниз и проблема отыскания глобального минимума среди локальных не возникает.

7.2. Методы нелинейного программирования

Суть

всех методов нелинейного программирования

– в построении последовательности

точек

![]() стремящихся к

- экстремуму

(рисунок 7.2). Здесь

- вектор независимых переменных,

размерностью

стремящихся к

- экстремуму

(рисунок 7.2). Здесь

- вектор независимых переменных,

размерностью

![]() ,

,

![]() – вектор переменных начального (исходного

приближения).

– вектор переменных начального (исходного

приближения).

Построение

этих последовательных траекторий надо

делать так, чтобы

![]() была меньше

была меньше

![]() ,

то есть каждая следующая точка должна

быть лучше предыдущей. Здесь

,

то есть каждая следующая точка должна

быть лучше предыдущей. Здесь

![]() – номер итерации. Таким образом, эти

методы относятся к классу итеративных.

– номер итерации. Таким образом, эти

методы относятся к классу итеративных.

Во всех методах построение этой траектории подчиняется общему рекуррентному выражению

![]() (7.11)

(7.11)

Рисунок 7.2 – Возможное направление движения

Здесь

![]() определяет направление изменения

переменной и величину ее изменения. При

начальном значении переменных можно

найти

определяет направление изменения

переменной и величину ее изменения. При

начальном значении переменных можно

найти

![]() .

А дальше перейти к

.

А дальше перейти к

![]() .

Для этого надо найти

.

Для этого надо найти

![]() на этой итерации и

на этой итерации и

![]() .

Затем перейти к

.

Затем перейти к

![]() ,

,![]() и так далее пока не достигнем

.

и так далее пока не достигнем

.

Направление

![]() на рисунке 7.2 приводит к возрастанию

функции, направление

к ее уменьшению, а направление

на рисунке 7.2 приводит к возрастанию

функции, направление

к ее уменьшению, а направление

![]() ,

лежащее в плоскости касательной к

поверхности равного уровня

,

не приводит к уменьшению целевой функции.

Таким образом, любое направление,

отличное от касательной, можно

рассматривать как возможное. Любое, так

как направление возрастания можно

сделать направлением убывания реверсом

(

,

лежащее в плоскости касательной к

поверхности равного уровня

,

не приводит к уменьшению целевой функции.

Таким образом, любое направление,

отличное от касательной, можно

рассматривать как возможное. Любое, так

как направление возрастания можно

сделать направлением убывания реверсом

(![]() ).

).

Зная

вектор

,

мы можем перейти или в конец этого

вектора

![]() (

(![]() ),

либо в любую точку этого вектора (

),

либо в любую точку этого вектора (![]() ).

).

Все методы нелинейного программирования отличаются следующим:

1. Способом выбора направления ;

2. Как

это направление используется (способом

определения

![]() ).

).

Сначала рассмотрим методы отыскания абсолютного экстремума, поскольку они имеют первостепенное значение в нелинейном программировании.

А затем рассмотрим методы учета типа равенств и неравенств.

7.2.1 Градиентный метод

Если в

точке

(рисунок 7.2) проведена касательная к

,

то нормаль к этой касательной (еще

говорят вектор, ортогональный к

касательной) покажет направление

наибольшей скорости возрастания

и этот вектор называют градиентом

функции

в точке

и обозначают

![]() .

Противоположное ему направление называют

направлением антиградиента

.

Противоположное ему направление называют

направлением антиградиента

![]() и оно является наилучшим из возможных

направлений убывания

.

и оно является наилучшим из возможных

направлений убывания

.

В градиентном методе движение всегда осуществляется в направлении наибольшего убывания целевой функции.

![]() (7.12)

(7.12)

Вектор

градиента определяется через производные

![]() по всем

-

независимым переменным.

по всем

-

независимым переменным.

(7.13)

(7.13)

Чтобы воспользоваться рекуррентным выражением градиентного метода

![]() , (7.14)

, (7.14)

необходимо

на каждом шаге итерационного процесса

вычислять по соответствующим аналитическим

выражениям значения производных

![]() .

.

На рисунке 7.3 показана траектория наискорейшего спуска к минимуму функции по градиентному методу.

К ритерий

окончания расчета основан на сравнении

значения целевой функции на двух соседних

интервалах.

ритерий

окончания расчета основан на сравнении

значения целевой функции на двух соседних

интервалах.

Рисунок 7.3 – Траектория наискорейшего спуска

Если убывание целевой функции мало, то есть

![]() (7.14)

(7.14)

где

![]() - некоторая заданная малая величина,

которая определят точность расчета, то

найдено приближенное значение минимума.

- некоторая заданная малая величина,

которая определят точность расчета, то

найдено приближенное значение минимума.

Это достаточно просто организованный контроль сходимости, но в случаях функций с оврагом он не дает приблизиться к экстремуму.

Более строгой является проверка длины градиента

, (7.15)

, (7.15)

которая сравнивается с заданной малой величиной

![]() (7.16)

(7.16)

Ведь в

точке экстремума все частные производные

![]() равны нулю.

равны нулю.

Таким образом, градиентный метод дает направление спуска. Но чтобы организовать наискорейшее движение к минимуму, показанное на рисунке 7.3, на каждой итерации надо определить оптимальную длину шага. А он зависит от выбора коэффициента .

Существует несколько способов определения длины шага. Первый способ основан на использовании постоянного коэффициента . Его исходная величина задается в виде константы и делается шаг в направлении антиградиента. При этом необходим контроль правильного задания длины шага так, чтобы

![]() (7.17)

(7.17)

Если условие не выполняется, то необходимо уменьшить длину шага

![]() , (7.18)

, (7.18)

где![]() ,

как правило, равно 2,0.

,

как правило, равно 2,0.

И с новым сделать шаг в направлении антиградиента на этой же итерации.

И так до тех пор, пока не выполнится условие (7.17). Достоинство – простота. Недостаток – большое кол-во итераций, особенно при неудачно выбранных исходных и .

Надо отметить, что при этом способе не определяется оптимальная длина шага.

Второй способ дает возможность определить оптимальный шаг, так как вычисляется из условия определения минимального значения функции в направлении спуска.

Н адо

найти такое значение

,

при котором достигается минимум

на направлении

.

Для каждого направления

можно получить зависимость

адо

найти такое значение

,

при котором достигается минимум

на направлении

.

Для каждого направления

можно получить зависимость

![]() ,

имеющую один экстремум для унимодальной

функции. При заданных

,

имеющую один экстремум для унимодальной

функции. При заданных

![]() и найденном

и найденном

![]() есть функция одной переменной

(рисунок 7.4).

есть функция одной переменной

(рисунок 7.4).

Рисунок 7.4 – Определение оптимального коэффициента

Если

известно аналитическое выражение

![]() ,

то с помощью классического метода легко

получить

,

то с помощью классического метода легко

получить

![]() .

Для этого надо продифференцировать

,

приравнять производную к нулю

.

Для этого надо продифференцировать

,

приравнять производную к нулю

![]() и решить уравнения относительно

.

Однако получение такой зависимости

может быть сложным, а сама она нелинейной.

Поэтому используют аппроксимацию

функции, то есть заменяют функцию более

простой, минимум которой найти проще.

Чаще всего

аппроксимируют полиномом 2-й степени –

параболой (

и решить уравнения относительно

.

Однако получение такой зависимости

может быть сложным, а сама она нелинейной.

Поэтому используют аппроксимацию

функции, то есть заменяют функцию более

простой, минимум которой найти проще.

Чаще всего

аппроксимируют полиномом 2-й степени –

параболой (![]() на рисунке 7.4).

на рисунке 7.4).

![]() (7.19)

(7.19)

Далее

находят минимум параболы

![]() и распространяют это решение на саму

функцию, минимум которой в точке

и распространяют это решение на саму

функцию, минимум которой в точке

![]() .

.

![]() , (7.20)

, (7.20)

откуда

![]() (7.21)

(7.21)

Чтобы

провести одну параболу, надо иметь 3

точки. Поэтому

![]() можно найти, если вычислить функцию

в любых трех точках. Удобно принять

значения

можно найти, если вычислить функцию

в любых трех точках. Удобно принять

значения

![]() в точках

в точках

![]() ,

то есть вычислить функцию соответственно

в исходной точке и в точках

,

при

,

то есть вычислить функцию соответственно

в исходной точке и в точках

,

при

![]() вдоль вектора

.

вдоль вектора

.

Получим три уравнения с тремя неизвестными.

(7.22)

(7.22)

Решая их, находим и затем

(7.23)

(7.23)

Замена функции параболой называется методом квадратичной интерполяции.

Возможна аппроксимация функции кубоидой, а не параболой. Это метод кубической интерполяции.

И, наконец, определение возможно численными методами поиска минимума функции одной переменной.

С помощью методов интерполяции мы находим минимум аппроксимирующих функций и считаем его минимумом заданной функции.

Численные методы, такие как метод Фибоначчи и метод золотого сечения, позволяют непосредственно определить минимум заданной функции. Иногда это единственно возможная стратегия поиска [6].

7.2.2. Метод Ньютона

Этот метод относится к методам второго порядка и обладает лучшей сходимостью по сравнению с другими методами. Число итераций – единицы, что в десятки раз меньше по сравнению с методами возможных направлений. Идея метода, в отличие от градиентных методов, заключается в квадратичной аппроксимации целевой функции.

В градиентном методе применяется линейная аппроксимация и в ряде Тейлора сохраняется первая производная и движение к минимуму осуществляется в направление антиградиента. Новая точка получалась по рекуррентному соотношению (7.11).

Квадратичная аппроксимация получается, если в ряде Тейлора мы сохраняем и члены 2-го порядка (вторую производную).

Если рассмотреть наши уравнения и функции, то мы увидим, что функция расхода топлива хорошо аппроксимируется кривыми второго порядка, потери мощности, входящие в условие баланса мощностей является квадратичными функциями потоков мощности линий, ограничения по балансу мощности в узлах также квадратичны – в квадрате от напряжения (U).

Есть

некоторая нелинейная функция

![]() ,

которая равна нулю при

.

Давайте при помощи графической иллюстрации

(рисунок 7.5) покажем разницу линейной

(1) и квадратичной аппроксимации – 2. Идя

из начальной точки

,

которая равна нулю при

.

Давайте при помощи графической иллюстрации

(рисунок 7.5) покажем разницу линейной

(1) и квадратичной аппроксимации – 2. Идя

из начальной точки

![]() в первом случае следующую точку

получаем как

в первом случае следующую точку

получаем как

![]() ,

а во втором

,

а во втором

![]() ,

что существенно ближе к корню уравнения

,

что существенно ближе к корню уравнения

![]() .

Таким образом движение к точке решения

осуществляется быстрее.

.

Таким образом движение к точке решения