- •Лекция 3, 4 технология строительства горных выработок в сложных горно-геологических условиях – 3 ч

- •1. Общие сведения

- •2. Основные принципы строительства горных выработок и подземных сооружений с применением ссс

- •2.1. Водопонижение

- •2.2. Закрепление горных пород

- •2.3. Замораживание горных пород

- •2.4. Ограждение горных выработок

- •2.4.1. Применением шпунтового ограждения

- •2.4.2. Применением способа «стена в грунте»

- •2.4.3. Применением опускной крепи

2.2. Закрепление горных пород

Закрепление грунтов (ЗГ) – искусственное преобразование (физико-химическими методами) свойств грунтов для целей строительства в условиях их естественного залегания. В результате ЗГ увеличивается несущая способность основания сооружения, повышается его прочность, водонепроницаемость, сопротивление размыву и др. ЗГ широко применяется при строительстве промышленных и гражданских зданий на просадочных грунтах, для укрепления откосов выемок дорог и стенок котлованов в водонасыщенных грунтах, в качестве противооползневых мероприятий, при проходке горных выработок, создании противофильтрационных завес в основании гидротехнических сооружений, для защиты бетонных сооружений (фундаментов) от воздействия агрессивных промышленных вод, для увеличения несущей способности свай и опор большого диаметра и т. д. ЗГ достигается нагнетанием в грунт вяжущих материалов и химических растворов, а также воздействием на грунт электрическим током, нагреванием и охлаждением.

Основные способы ЗГ: цементация, глинизация, битумизация, силикатизация, смолизация, методы электрохимического или термического воздействия, искусственное замораживание.

Цементация заключается в нагнетании в массив закрепляемых пород через систему пробуренных в нём скважин цементной суспензии (рис.3.4). Цементацию применяют в настоящее время в наибольших объёмах для снижения притоков воды. и повышения устойчивости вырабоки при проходке; защиты обделки (как правило, бетонной) от действ агрессивных подземных вод; восстановления разрушенной обделки; возведения противофильтрационных завес.

Рис. 3.4. Схема тампонирования грунта из забоя

Цементацию целесообразно применять в скальных и полускальных трещиноватых грунтах с размер трещин не менее 0,1 мм и коэффициентом фильтрации не более 500 м/сут, а также в гравийно-галечниковых грунтах и крупнозернистых песках с коэффициентом фильтрации 80–300 м/сут. Прочность песков после цементации бывает в предел 0,9–3 МПа. Для цементации используют простые растворы, состоящие из двух компонентов: вяжущее вещество и вода (В:Ц = 2:1) и сложные растворы, содержащие, кроме вяжущего вещества и воды, различного рода наполнители и добавки-активаторы. В качестве вяжущего вещества основном используют портландмент марки не ниже 400. В особых случаях применяют пуццолановый1 глиноземистый, сульфатостойкий тампонажный и другие специальные цементы. При выборе цемента необходимо учитывать сроки схватывания и твердения цементного теста, устойчивость его в агрессивной среде, характер трещиноватости или пористости грунтового массива, стоимость цемента. Для повышения подвижности густых цементных и цементно-песчаных растворов применяют добавки сульфитно-спиртовой барды в количестве 0,01–0,25 % по отношению к цементу. Ускорение схватывания растворов и увеличение первоначальной прочности цементного камня регулируется добавками хлористого кальция в количестве 1–5 % по отношению к цементу. Прочность и водонепроницаемость грунта после цементации значительно увеличивается.

В кавернозных скальных породах при большой скорости грунтового потока наряду с цементацией применяется горячая битумизация. Её назначение – заделка наиболее крупных каверн, не поддающихся цементации из-за большой скорости грунтового потока. Нагнетание горячего битума в полости и трещины кавернозных пород производится через пробуренные скважины, оборудованные инъекторами. При холодной битумизации в грунт нагнетают тонкодисперсную битумную эмульсию. Способ применяется для очень тонких трещин в скальных грунтах и закрепления песчаных грунтов.

Глинизация служит для уменьшения фильтрационной способности трещиноватых скальных, кавернозных пород и гравелистых грунтов. При этом способе в трещины породы нагнетается под большим давлением глинистая суспензия с добавкой небольшой дозы коагулянта.

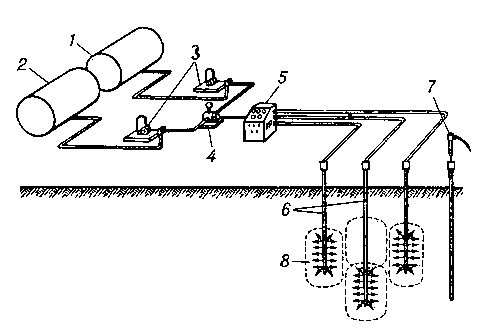

Способ силикатизации основан на использовании силикатных растворов. Для закрепления среднезернистых песков применяется т. н. двухрастворный способ, состоящий в последовательном нагнетании в грунт растворов силиката натрия и хлористого кальция. Получающийся в результате реакции гель кремниевой кислоты придаёт грунту значительную прочность и водонепроницаемость. Мелкие пески закрепляются способом однорастворной силикатизации, т. с. раствором силиката натрия с добавкой фосфорной кислоты (рис. 3.5). В лёссовых грунтах нагнетается лишь раствор силиката натрия; роль второго раствора выполняют соли самого грунта.

Смолизация – нагнетание водного раствора карбамидной смолы с добавкой соляной кислоты, щавелевой кислоты или хлористого аммония. Применяется для закрепления, повышения прочности и водонепроницаемости мелкозернистых песчаных грунтов. Для глинистых грунтов, где нагнетание растворов невозможно, используется электрохимический способ закрепления, основанный на пропускании постоянного электрического тока через грунт, в который вводится раствор хлористого кальция, в результате чего грунт обезвоживается и уплотняется.

Рис. 3.5. Схема установки для силикатизации грунтов: 1 – цистерна с крепителем; 2 – цистерна с кислотой; 3 – насос «НД»; 4 – смеситель; 5 – пульт управления с регистрирующей аппаратурой; 6 –инъектор; 7 – отбо-йный молоток для погружения инъектора в грунт; 8 – контур закрепления

Реакции обмена, происходящие при этом в приэлектродной зоне, также способствуют уплотнению и закреплению грунта. Электрохимическое закрепление подразделяется на электроосушение, электроуплотнение и электрозакрепление.

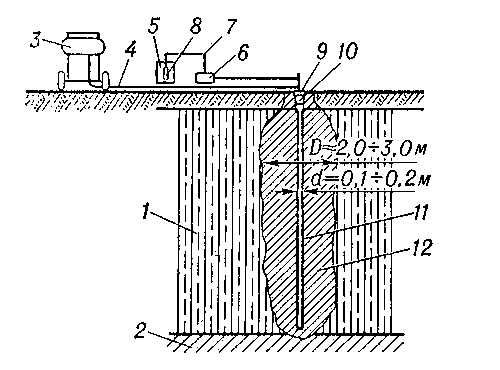

Для упрочнения просадочных лёссовых грунтов применяется термическое закрепление, осуществляемое обжигом закрепляемых грунтов газообразными продуктами горения топлива, имеющими температуру 700–1000°С. Наиболее эффективным является сжигание топлива непосредственно в толще закрепляемого грунта (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Схема установки для термического закрепления просадочных лёссовых грунтов сжиганием топлива непосредственно в скважине: 1 –просадочный грунт; 2 – непроса-дочный грунт; 3 – компрессор; 4 –трубопровод для холодного воздуха; 5 – ёмкость для жидкого горючего; 6 – насос для подачи горючего в скважину; 7 – трубопровод для горючего; 8 – фильтр; 9 – форсунка; 10 – затвор с камерой сгорания; 11 – скважина; 12 – зона термического закрепления грунта