- •Билет № 1

- •Понятие о проекте и проектировании.

- •Состав проектной документации

- •Классификация грузоподъемных машин

- •Классификация грузоподъемных машин

- •Классификация и конструктивные особенности

- •Билет № 2

- •Билет № 3

- •Вопрос № 3. Приведите типовые кинематические схемы механизма подъема, механизма передвижения крана.

- •Билет № 4 Вопрос № 1. Цели и задачи проекта производственной системы

- •Вопрос №2. Принципы проектирования металлургических предприятий

- •Вопрос №3. Полиспасты. Назначение. Приведите схемы одинарных и сдвоенных полиспастов. Определение кратности полиспаста.

- •Билет № 5

- •Функции генерального подрядчика.

- •Схемы генеральных планов металлургических предприятий.

- •3.Отметьте конструкции двухбалочных мостовых кранов. Зарисовать кинематическую схему.

- •Билет № 6

- •Вопрос 1. Структура проектной организации.

- •Билет № 7

- •1. Уровни проектирования

- •Проектирование технологической схемы производства чугуна в доменных печах. Устройство литейных дворов. Проектирование технологической схемы производства чугуна

- •3. Классификация машин непрерывного транспорта

- •Билет № 8

- •Вопрос 1. Разработка объемно-планировочных решений цехов.

- •Вопрос 2. Схема производства и характеристика технологических операций конвертерного производства. Устройство конвертерных цехов. Разработка объемно-планировочных решений конвертерного цеха.

- •Вопрос 3. Отметьте особенности статистических испытаний и динамических испытаний гпм.

- •Динамические испытания грузоподъемной машины

- •Билет № 9

- •Разработка генерального плана металлургического завода.

- •2. Устройство эспц. Технологическая схема эспц.

- •3. Классификация канатов.

- •Билет № 10

- •1. Эффективность предприятия

- •3. Приборы безопасности

- •Билет № 11

- •1 Инженерные изыскания

- •Проектирование линии разливки стали на мнлз.

- •3. Дайте классификацию гидромоторов гидроприводов металлургических машин.

- •Билет №12 Вопрос№1. Технико-экономические показатели проектируемого цеха

- •Вопрос№2. Принцип компоновки оборудования и сооружений прокатного производства

- •Вопрос №3. Дайте классификацию насосов гидроприводов металлургических машин.

- •Билет №13

- •1.Организационно- техническая подготовка площадки к строительству.

- •2. Последовательность установки и взаимосвязь работы технологического оборудования.

- •3.Гидроаппаратура

- •Билет № 14

- •Строительство производственных зданий и монтаж оборудования.

- •Загрузочные устройства доменной печи (разновидности, устройства).

- •Способы регулирования скорости рабочих органов в гидроприводах.

- •Билет № 15

- •Нет схемы билет № 16

- •3. Гидравлические цилиндры Общие сведения

- •Билет № 17

- •1. Государственная экспертиза проектов строительства

- •Проектная документация и порядок ее представления на экспертизу

- •Сроки проведения экспертизы

- •3. Приведите типовые схемы применения напорных клапанов. Их функции. Напорные гидроклапаны

- •Билет №18

- •Технологическое проектирование

- •Вопрос №2. Оборудование для обслуживания леток. Уборка продуктов плавки.

- •Билет №19

- •1.Рабочая документация

- •Оборудование для разливки чугуна и переработки жидких шлаков.

- •Рпс. 91. Шлаковоз

- •Билет № 20

- •2.Устройство дуговой электропечи

3. Классификация машин непрерывного транспорта

К машинам непрерывного транспорта относятся конвейеры, установки гидро- и пневмотранспорта (для перемещения грузов в несущей среде). Особую группу составляют работающие совместно с ними вспомогательные устройства: питатели, весы, погрузочные машины, бункера, дозаторы и др.

Основное назначение машин непрерывного транспорта — перемещение грузов по заданной трассе. Одновременно с этим они могут распределять грузы по заданным пунктам, складировать их, накапливая в обусловленных местах, перемещать по технологическим операциям и обеспечивать необходимый ритм производственного процесса.

Машины непрерывного транспорта классифицируют по области применения, по способу передачи перемещаемому грузу движущей силы, по характеру приложения движущей силы и конструкции, по роду перемещаемых грузов, по назначению и положению на производственной площадке.

В зависимости от области применения различают машины общего назначения и специальные. Первые применяют во многих отраслях народного хозяйства (например, ленточные конвейеры общего назначения), а вторые — в какой-либо одной отрасли (например, подземные скребковые конвейеры в горной промышленности).

По способу передачи перемещаемому грузу движущей силы различают машины, действующие при помощи механического привода (электрического, гидравлического, пневматического), самотечные (гравитационные) устройства, в которых груз перемещается под действием собственной силы тяжести, устройства пневматического и гидравлического транспорта, в которых движущей силой являются соответственно поток воздуха или струя воды.

Гравитационные (самотечные) устройства

В бункерных и транспортных установках широко применяют средства гравитационного (самотечного) -транспорта, к которым относятся спускные желоба, лотки и трубы, каскадные и винтовые спуски. Гравитационные устройства предназначены для подачи насыпных грузов из бункеров и штучных грузов на погрузочных установках.

Распространенные на практике сечения лотков и желобов показаны на рис. 3.7, а—г.

Желоба бывают открытые и закрытые. Открытые желоба применяют для транспортирования кусковых, зернистых и порошкообразных материалов, не склонных к сильному пилению. Для перемещения пылящих грузов, материалов, загрязнение которых недопустимо, а также вредных для здоровья веществ, используют спускные трубы или закрытые желоба (рис. 3.7, д—ж). На рис. 3.7, з показано сечение закрытого желоба, по эксплуатационной характеристике подобного спускной трубе. Съемная крышка облегчает осмотр желоба и ремонт его днища. Стальные желоба и трубы изготовляют из листов толщиной 3 .., 8 мм, а деревянные желоба — из досок толщиной

20 -30 мм.

д) е) ж) з) и)

Рис. 3.7. Схемы спускных устройств:

а и б — стальные открытые полукруглый и прямоугольный желоба; в и г – деревянные открытые желоба; д и е — круглая и квадратная стальные трубы; ж — деревянная квадратная труба; з – стальной закрытый прямоугольный желоб; и – поворотный спуск.

Преимуществом спускных желобов и труб, как транспортных средств, является то, что они не имеют приводного устройства, просты по конструкции, надежны и дешевы с эксплуатации. Недостатком спускных труб является их большая длина, что вызывает неудобство в размещении обслуживаемого ими оборудовании и ограничивает область их применения. Для устранения этого недостатка применяют составные трубы с поворотными коленами А и В (рис. 3.7, и), расположенными под заданными углами наклона к горизонту. Поворотом этих колен в горизонтальной плоскости можно установить центр разгрузочного патрубка Р в любой точке заштрихованной зоны, ограниченной окружностью, имеющей центр в точке загрузки О. В частности, разгрузочное отверстие трубы может находиться на одной вертикали с загрузочным отверстием.

Пневматический транспорт

Установки пневматического транспорта служат для перемещения насыпных и штучных грузов по трубам или желобам при помощи сжатого или разреженного воздуха.

Установки для насыпных грузов могут перемещать пылевидные, порошкообразные, зернистые и кусковые материалы, а установки для единичных грузов предназначены для транспортирования по трубам почтовых отправлений (пневматическая почта), различной производственной документации (накладные, бланки анализов и т. п.) и мелких грузов (например, пробы для анализа), уложенных в патроны. Разновидностью пневмотранспорта является пневмоконтейнерный транспорт, перемещающий насыпные грузы в контейнерах по трубопроводам большого диаметра.

Пневмотранспортные установки для насыпных грузов по принципу действия разделяют на транспортирующие груз в потоке воздуха во взвешенном состоянии; транспортирующие груз методом аэрации, т. е. насыщения воздухом сыпучего тела, приобретающего при этом свойства жидкости и текущего по наклонному желобу под действием силы тяжести; транспортирующие груз по методу флюндизации, когда насыщенный воздухом сыпучий материал приобретает высокую подвижность, обеспечивающую возможность перемещения его по трубам под действием давления воздуха. Последний вид пневматического перемещения груза называется также транспортированием аэрированными потоками в плотной фазе.

Установки, транспортирующие насыпной груз во взвешенном состоянии в потоке воздуха, разделяют на всасывающие (рис. 4.1, а), нагнетательные (рис. 4.1, б) и смешанные (рис. 4.1. в).

Рис. 4.1. Пневмотранспортные установки

Гидравлический транспорт

Насыпной груз в напорных гидротранспортных установках подается в транспортный трубопровод при помощи пульпонасосов и из бункеров.

а)

18 19

в)

Рис. 4.10. Слемы гидротранспортных установок с подачей груза:

а — пульпонасосом; б — из бункера; б — самотеком

Гидротранспортная установка с пульпонасосом показана на рис. 4.10, а. Транспортируемый материал подается ленточным конвейером 2 в резервуар 1 с пульпой, откуда последняя извлекается пульпонасосом 4 и по пульпопроводу 5 подается на грохот 8. В нем насыпной груз отделяется от воды и по наклонным решеткам поступает в приемный бункер 9. Вода, отделившаяся от частиц насыпного груза, через воронку 7 стекает в резервуар 10 и оттуда насосом 6 подается по водоводу 3 в резервуар 1, в котором снова смешивается с насыпным грузом, образуя пульпу.

Преимуществом описанной системы является простота устройства, а недостатком — ускоренный износ пульпонасоса под абразивным воздействием частиц перемещаемого груза. Этого недостатка не имеют системы с подачей груза из бункера.

В гидротранспортиой установке с подачей груза из бункера (рис. 4.10, б) насос 12 подает чистую воду из резервуара // в трубопровод 14, Насыпной груз поступает в этот же трубопровод из бункера 13, снабженного питателем. Частицы груза, падая в поток быстро движущейся воды, увлекаются в направлении транспортирования.

Безнапорная установка изображена на рис. 4.10, в. Насыпной груз при помощи питателя поступает в открытый желоб 18 из бункера 16 и смешивается в желобе с водой, подаваемой из трубопровода 15 образуя пульпу, которая течет по желобу, имеющему уклон 0,02 ... 0,06.

В местах поворота трассы для устранения заиливания желоба установлены сопла 17, подающие воду из трубопровода 15 и сообщающие частицам груза дополнительную кинетическую энергию. В местах разветвления трассы размещены шиберы 19, позволяющие регулировать поступление груза в различные приемники.

Гидротранспортные установки применяют в горной промышленности для транспортирования полезных ископаемых из шахт и подачи в шахты закладочного материала, на обогатительных фабриках, в химической промышленности, К их преимуществам относятся компактность трубопроводов, герметичность, хорошая приспособляемость к производственным помещениям, возможность создавать любую по очертанию пространственную трассу, обеспечение загрузки и разгрузки в любой точке, удобство разветвлений трассы. Недостатками установок гидравлического транспорта являются особые требования к перемещаемому грузу (допустимость увлажнения, ограничения по гранулометрическому составу), изнашиваемость трубопроводов и другого оборудования абразивными грузами, потребность в большом количестве воды, повышенная энергоемкость, возможность замерзания пульпы зимой.

По характеру приложения движущей силы и конструкции машины непрерывного транспорта разделяют на машины с тяговым элементом (лентой, цепью, канатом и др.) для передачи движущей силы и без него.

Тяговый элемент имеют ленточные, пластинчатые, скребковые, ковшовые, люлечные конвейеры и элеваторы. К машинам без тягового элемента относятся винтовые, инерционные, роликовые и шаговые конвейеры, а также транспортирующие вращающиеся трубы.

Ленточный конвейер

Ленточными конвейерами называют машины непрерывного транспорта, несущими и тяговыми элементами которых является гибкая лента. Ленточные конвейеры нашли широкое распространение. Их применяют для перемещения сыпучих и штучных грузов на короткие, средние и дальние расстояния во всех областях современного промышленного и сельскохозяйственного производства, при добыче полезных ископаемых, в металлургии, на складах и в портах, используют в качестве элементов погрузочных и перегрузочных устройств, а также машин, выполняющих технологические функции.

Существенным преимуществом ленточных конвейеров является значительная производительность, которая при больших скоростях движения (6 ... 8 м/с) и ширине ленты может быть доведена до 20 000 и даже до 30 000 т/ч, что во много раз превышает производительность других конвейеров. Ленточные конвейеры могут иметь сложные трассы с горизонтальными и наклонными участками, а также с изгибами в горизонтальной плоскости. Длина горизонтальных конвейеров может составлять 3 ... 5 км для одной машины (става), а в отдельных случаях достигает 14 км. Благодаря простоте конструкции и эксплуатации, удобству контроля за работой и автоматизации управления ленточные конвейеры имеют высокую надежность даже при работе в тяжелых условиях.

Не менее 70 % всех ленточных конвейеров представляют собой установки с приводом мощностью до 400 кВт и длиной до 500 м. У конвейеров большой длины и высокой производительности общая мощность приводных двигателей достигает 10 000 кВт.

К недостаткам ленточных конвейеров относится высокая стоимость ленты и роликов, составляющая соответственно около 50 и 30 % общей стоимости конвейера.

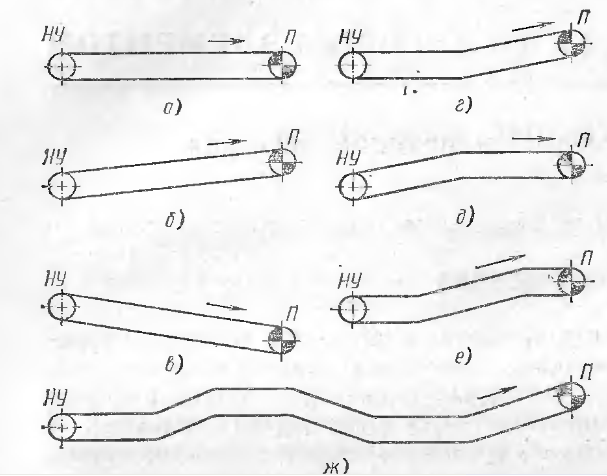

Рис. 2.1. Схемы траса ленточных конвейеров:

а — горизонтального; б — наклонного с уклоном вверх: д — наклонного с уклоном вниз; г— горизонтально-наклонного; д — наклонно-горизонтального; е — горизонтально наклонно -горизонтального; ж — сложного с несколькими разноименными перегибами.

Пластинчатые конвейеры

Пластинчатыми называют конвейеры, перемещающие грузы 1 (рис. 2.29, о) на настиле 2, образованном из отдельных пластин 3 (рис. 2.29, б), как правило; неподвижно прикрепленных к гибкому тяговому элементу 4 (рис. 2.29, б—и) или составляющих одно целое с ним (рис. 2.29, б).

Для транспортирования штучных и волокнистых грузов на короткие расстояния и с малой скоростью применяют конвейеры с плоским разомкнутым (тип ПР по ГОСТ 22281—76) настилом без бортов (рис. 2.29, б), а также с настилом в виде расставленных узких планок или прутков. Такие конвейеры можно использовать и для перемещения насыпных кусковых грузов, например, корнеплодов, если зазор между пластинами (прутками, планками) меньше минимального размера куска груза.

С увеличением скорости и дальности транспортирования появляется опасность падения груза в сторону. Во избежание этого конвейеры снабжают неподвижными бортовыми направляющими-бортами 5 (рис. 2.29, в).

Установка неподвижных бортов и применение плоского сомкнутого (тип ПС рис. 2,29, г, д) или безбортового волнистого (тип В, рис. 2.29, е, ж) настилов позволяют уменьшить просыпание груза под полотно и в стороны, благодаря чему подобные конвейеры можно использовать не только для штучных, но и для широкого диапазона насыпных кусковых грузов. Однако и при таком исполнении мелкие частицы груза просыпаются в щели между неподвижными бортами, заклиниваются в них. .Возникает также добавочное сопротивление движению от трения груза о неподвижные борта.

Этих недостатков не имеют конвейеры с бортовым (лотковым) настилом (рис. 2.29, з—м), применяемые для транспортирования как штучных, так и насыпных грузов любой крупности. Бортовой волнистый настил (тип БВ, рис. 2.29, и) образуется из пластин, перекрывающих друг друга по дну и по бокам. Такой настил имеет повышенную прочность и жесткость, устраняет просыпание груза в стороны. Увеличиваются также сцепление груза с настилом и допустимый угол наклона конвейера. Несмотря па то, что при использовании бортового волнистого настила несколько увеличивается масса последнего, его применение вполне оправданно при транспортировании больших масс насыпного груза.

Преимуществами пластинчатых конвейеров по сравнению с ленточными являются их большая приспособленность для транспортирования крупнокусковых, острокромочных, горячих и других подобных грузов, вызывающих повреждение лент; работоспособность как при нормальных, так и при высоких или низких температурах; возможность транспортирования более широкого ассортимента насыпных, навалочных и штучных грузов; большое разнообразие трасс транспортирования (включая горизонтально замкнутые и пространственные с более крутыми подъемами и меньшими радиусами переходов с одного направления на другое, что обеспечивает компактность конвейеров и уменьшение до минимума потерь производственных площадей на участках подъема); возможность установки промежуточных приводов (что практически не решено для конвейеров других типов), обеспечивающих бесперегрузочное транспортирование на дальние расстояния; большая площадь сечения груза па полотне (при лотковой форме настила) и высокая производительность при относительно небольшой скорости движения; возможность выполнения настила со специальными устройствами для крепления грузов с учетом использования конвейеров в технологических поточных линиях; возможность загрузки непосредственно из бункера (без специальных питателей), обеспечиваемая конструкцией полотна и малой скоростью ею движения.

К недостаткам пластинчатых конвейеров относятся большая масса, сложность изготовления и высокая стоимость ходовой части (пластинчатый настил с цепями); меньшая скорость движения полотна по сравнению со скоростью ленточных конвейеров; сложность промежуточной разгрузки конвейеров с бортовым настилом; усложнение эксплуатации из-за большого числа шарнирных соединений, требующих постоянного наблюдения и ухода (очистки, смазывания) и подверженных повышенному износу; сложность замены изношенных катков; значительно большие сопротивления движению (по сравнению с ленточными конвейерами, в связи с большей собственной массой несущего полотна).

Пластинчатые конвейеры используют для перемещения разнообразных штучных, насыпных и навалочных грузов, преимущественно тяжелых, крупнокусковых, абразивных, острокромочных и горячих. Наиболее широкое применение получили стационарные вертикально замкнутые конвейеры с прямолинейными трассами, которые называют конвейерами общего назначения. В металлургической промышленности их используют для подачи крупнокусковой руды и горячего агломерата, на химических заводах и предприятиях стройматериалов — для перемещения крупнокусковых нерудных материалов (например, известняка), на тепловых электростанциях — для подачи крупнокускового (недробленого) угля.

Скребковый конвейер

Скребковые конвейеры составляют значительную группу машин непрерывного транспорта, основанных на принципе волочения транспортируемого груза 1 (рис. 2.39) по желобу 2, плоскому настилу или подстилке из груза при помощи скребков 3, прикрепленных к тяговому элементу 4.

Рис. 2.39. Схема скребкового конвейера

Преимуществами скребковых конвейеров являются простота конструкции, малая высота, без опасность, возможность транспортирования разнообразных грузов (хорошо сыпучих, связных, порошкообразных, острокромочных, химически активных и ядовитых, горячих и при низкой температуре) по сложным трассам без перегрузки; герметичность, отсутствие пыления, пожаро- и взрывоопасности, потерь и загрязнения груза; простота автоматизации загрузки и разгрузки во многих точках трассы.

К недостаткам можно отнести измельчение грузов (в меньшей степени у конвейеров сплошного волочения с низкими скребками), значительный расход энергии, повышенный износ движущихся частей и желобов (особенно при перемещении абразивных грузов), шум, создаваемый при трении груза и элементов конвейера о желоб и направляющие, возможность образования заторов груза и заклинивания скребкового полотна в конвейерах с закрытым желобом.

Скребковые конвейеры используют для транспортирования самых разнообразных грузов, как легкосыпучих, мелко-, средне- и крупнокусковых, так и связных. По универсальности применения они занимают одно из первых мест среди машин непрерывного транспорта, а по длине рабочего органа их общая протяженность приблизительно на порядок выше, чем ленточных.

Для крупно- и среднекусковых сыпучих и связных грузов используют конвейеры с открытым желобом, для мелкокусковых, зернистых и пылевидных — преимущественно закрытые герметичные.

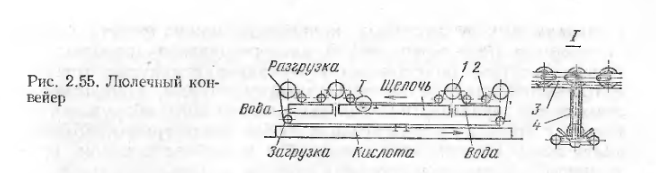

Ковшовые, скребково-ковшовые и люлечные конвейеры

Принцип действия, разновидности. Конвейеры этой группы двухцепные и предназначены для транспортирования грузов по сложным вертикально замкнутым трассам (рис. 2.54, а) с горизонтальными и вертикальными участками. В них используют различные принципы транспортирования. В ковшовых конвейерах с сомкнутыми (рис. 2.54, б) и расставленными (рис. 2.54, в) ковшами и моленных (рис. 2.55) груз перемещается в ковшах (насыпной груз) и люльках (штучный груз), подвешенных шарнирно к тяговым цепям. В скребково-ковшовых конвейерах (рис. 2.56), ковши которых жестко связаны с цепями, насыпной груз перемещается волочением по желобу на горизонтальных участках и переносом на вертикальных участках.

Основные параметры. У ковшовых конвейеров ширина ковшей составляет 400, 500, 650, 800 и 1000 мм; скорость движения полотна 0,16 ... 0.4 м/с; производительность до 500 т/ч; длина горизонтальных участков до 150 м; высота подъема до 60 м. Управление

процессами загрузки-разгрузки является как местным, так и дистанционным, что позволяет автоматизировать работу.

Скребково-ковшовые конвейеры изготовляют с ковшами шириной 300 ... 1200 мм. При скорости до 0,5 м/с они обеспечивают производительность 10 ... 200 т/ч. Длина горизонтальных участков составляет до 100 м, высота подъема — до 25 м.

Люлечные конвейеры имеют скорость 0,1 ... 0,3 м/с, общая длина трассы до 150 м.

К преимуществам ковшовых, скребково-ковшовых и люлечных конвейеров можно отнести бесперегрузочное транспортирование насыпных и штучных грузов но сложным вертикально замкнутым трассам с горизонтальными и вертикальными участками, компактность компоновки транспортного и технологического оборудования, простоту загрузки и разгрузки в любом месте трассы, возможность автоматизации этих операций и конвейера в целом, пригодность для транспортирования горячих грузов.

Недостатками их являются сложность, большая масса и высокая стоимость оборудования, крошение груза и повышенный износ трущихся частей (желоба и ковшей) в скребково-ковшовых конвейерах, большое число шарнирных сочленений, требующих смазки, их износ и повышенная стоимость эксплуатации.

Области применения. Ковшовые и скребково-ковшовые конвейеры используют для транспортирования сухих хорошо сыпучих насыпных грузов (угля, известняка, карбида кальция, специальной шихты и др.) и в тех случаях, когда необходимо обеспечить наиболее компактную компоновку транспортного оборудования При сочетании горизонтального перемещения груза с его подъемом па значительную высоту и распределением по нескольким пунктам (например, бункерам). Для транспортирования влажных и липких грузов они мало пригодны из-за трудности разгрузки и очистки ковшей. Наибольшее распространение эти конвейеры получили на заводах химической промышленности (содовых, синтетического каучука и др.), на топливоподачах электростанций, коксогазовых и цементных заводах.

Люлечные конвейеры применяют при сочетании горизонтального и вертикального транспортирования однородных штучных грузов. Поскольку эту задачу успешно решают другими более универсальными подъемно-транспортными машинами (грузовые лифты в сочетании с машинами напольного транспорта, подвесные конвейеры), люлечные конвейеры используют в основном как специальное оборудование. Наибольшее применение люлечные конвейеры получили в качестве технологических установок для перемещения грузов па участках гальванопокрытий, травления, сушки и др. Их используют также для перемещения тяжелых и крупногабаритных штучных грузов в тех случаях, когда нельзя применять подвесные конвейеры общего назначения.

Патерностеры имеют ограниченное применение по сравнению с более дешевыми (лифтами) и производительными (эскалаторами) машинами того же назначения.

По роду перемещаемых грузов различают машины для транспортирования насыпных материалов (ленточные, пластинчатые, ковшовые, скребковые, винтовые конвейеры, ковшовые элеваторы, транспортирующие трубы),

штучных грузов (ленточные, пластинчатые, тележечные, люлечные, подвесные, роликовые, шаговые конвейеры, люлечные и полочные элеваторы) и пассажиров (ленточные и пластинчатые конвейеры, эскалаторы).

По назначению и положению на производственной площадке различают машины стационарные, подвижные-распределительные, с собственным попеременно возвратным точно фиксированным движением («челноковые»), переставные (переставляемые по мере изменения мест выработки в шахте или карьере), переносные и передвижные.

Переносные и передвижные конвейеры относятся к погрузочным машинам, которые включают также заборный элемент — питатель, позволяющий непосредственно брать насыпной груз из штабеля без применения физического труда рабочих. Погрузочные машины предназначены для механизации операций погрузки насыпных и штучных грузов в средства железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта, для разгрузочных операций.

Передвижные конвейеры отличаются от переносных наличием ходовых колес или гусениц. Переносные ленточные конвейеры аналогичны стационарным, но по конструктивному исполнению отличаются от них облегченными сборочными единицами, уменьшенными диаметрами барабанов и роликов. Для работы в трюмах судов со штучными грузами применяют переносные пластинчатые конвейеры, составленные из секций длиной

3-6 мм. Для создания сложных трасс можно использовать криволинейные секции с углами поворота 45, 60 и 90°.

Современное развитие всех отраслей промышленности, задачи повышения производительности труда и снижения стоимости продукции предопределяют и обусловливают следующие основные направления развития машин непрерывного транспорта:

1) создание конвейеров для бесперегрузочного транспортирования грузов по трассам большой протяженности;

2) повышение производительности конвейеров;

3) повышение надежности машин и упрощение их обслуживания в тяжелых условиях эксплуатации;

4) автоматизация управления машинами и комплексными системами машин, в том числе с применением ЭВМ;

5) снижение металлоемкости, массы и уменьшение габаритных размеров машин;

6) создание новых машин, основанных на перспективных методах транспортирования (на магнитном и воздушном подвесе грузонесущего элемента, с приводом от линейных асинхронных двигателей и т. п.);

7) улучшение условий труда обслуживающего персонала и производственных рабочих, исключение возможности потерь транспортируемого груза, полная герметизация транспортирующих устройств и изоляция 01 окружающей среды пылевидных, горючих и химически агрессивных грузов; снижение шума при работе машины;

8) унификация и нормализация оборудования с одновременным увеличением его типоразмеров на базе единых унифицированных узлов.