- •Билет № 1

- •Понятие о проекте и проектировании.

- •Состав проектной документации

- •Классификация грузоподъемных машин

- •Классификация грузоподъемных машин

- •Классификация и конструктивные особенности

- •Билет № 2

- •Билет № 3

- •Вопрос № 3. Приведите типовые кинематические схемы механизма подъема, механизма передвижения крана.

- •Билет № 4 Вопрос № 1. Цели и задачи проекта производственной системы

- •Вопрос №2. Принципы проектирования металлургических предприятий

- •Вопрос №3. Полиспасты. Назначение. Приведите схемы одинарных и сдвоенных полиспастов. Определение кратности полиспаста.

- •Билет № 5

- •Функции генерального подрядчика.

- •Схемы генеральных планов металлургических предприятий.

- •3.Отметьте конструкции двухбалочных мостовых кранов. Зарисовать кинематическую схему.

- •Билет № 6

- •Вопрос 1. Структура проектной организации.

- •Билет № 7

- •1. Уровни проектирования

- •Проектирование технологической схемы производства чугуна в доменных печах. Устройство литейных дворов. Проектирование технологической схемы производства чугуна

- •3. Классификация машин непрерывного транспорта

- •Билет № 8

- •Вопрос 1. Разработка объемно-планировочных решений цехов.

- •Вопрос 2. Схема производства и характеристика технологических операций конвертерного производства. Устройство конвертерных цехов. Разработка объемно-планировочных решений конвертерного цеха.

- •Вопрос 3. Отметьте особенности статистических испытаний и динамических испытаний гпм.

- •Динамические испытания грузоподъемной машины

- •Билет № 9

- •Разработка генерального плана металлургического завода.

- •2. Устройство эспц. Технологическая схема эспц.

- •3. Классификация канатов.

- •Билет № 10

- •1. Эффективность предприятия

- •3. Приборы безопасности

- •Билет № 11

- •1 Инженерные изыскания

- •Проектирование линии разливки стали на мнлз.

- •3. Дайте классификацию гидромоторов гидроприводов металлургических машин.

- •Билет №12 Вопрос№1. Технико-экономические показатели проектируемого цеха

- •Вопрос№2. Принцип компоновки оборудования и сооружений прокатного производства

- •Вопрос №3. Дайте классификацию насосов гидроприводов металлургических машин.

- •Билет №13

- •1.Организационно- техническая подготовка площадки к строительству.

- •2. Последовательность установки и взаимосвязь работы технологического оборудования.

- •3.Гидроаппаратура

- •Билет № 14

- •Строительство производственных зданий и монтаж оборудования.

- •Загрузочные устройства доменной печи (разновидности, устройства).

- •Способы регулирования скорости рабочих органов в гидроприводах.

- •Билет № 15

- •Нет схемы билет № 16

- •3. Гидравлические цилиндры Общие сведения

- •Билет № 17

- •1. Государственная экспертиза проектов строительства

- •Проектная документация и порядок ее представления на экспертизу

- •Сроки проведения экспертизы

- •3. Приведите типовые схемы применения напорных клапанов. Их функции. Напорные гидроклапаны

- •Билет №18

- •Технологическое проектирование

- •Вопрос №2. Оборудование для обслуживания леток. Уборка продуктов плавки.

- •Билет №19

- •1.Рабочая документация

- •Оборудование для разливки чугуна и переработки жидких шлаков.

- •Рпс. 91. Шлаковоз

- •Билет № 20

- •2.Устройство дуговой электропечи

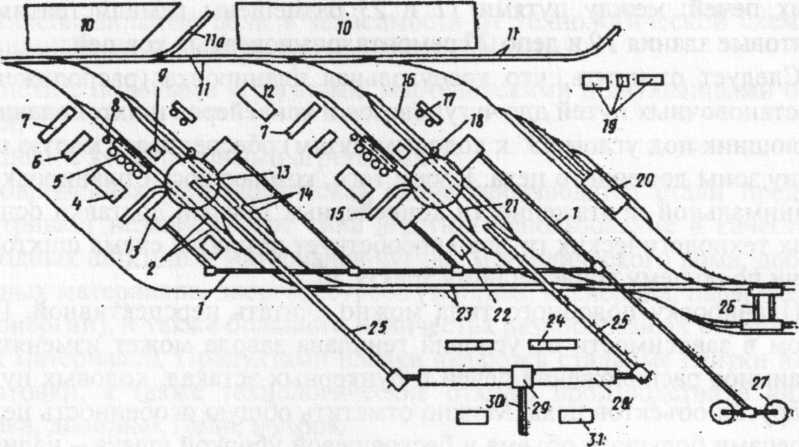

3.Отметьте конструкции двухбалочных мостовых кранов. Зарисовать кинематическую схему.

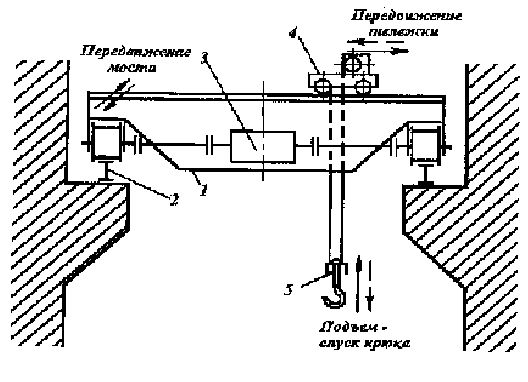

Мостовой кран состоит из моста, выполненного из главных (продольных) и концевых (поперечных) балок, сваренных между собой, и передвигающегося по надземному рельсовому пути, уложенному на. подкрановые балки, закрепленные на консолях колонн здания (цеха) или эстакады (рис. 112). По мосту (вдоль главных балок) передвигается грузовая тележка, оборудованная механизмами подъема груза и передвижения. По концам концевых балок моста размещены ходовые тележки с приводом, обеспечивающие передвижение крана вдоль пролета здания (эстакады). Мостовые краны, передвигающиеся по крановому пути, закрепленному на колоннах, называют опорными, в отличие от подвесных, крановый путь которого прикреплен к перекрытию зданий. По конструкции моста краны разделяют на двухбалочные (две главные балки) и однобалочные (одна балка). Двухбалочные мостовые электрические краны общего назначения должны удовлетворять: требованиям ГОСТ 24378—80Е. Как правило, это — однопролётные краны, опирающиеся на два рельса. Грузоподъемность кранов 5...50 т, пролет 10,5...32 м, высота подъема груза 6... 18 м. Двухбалочными мостовыми кранами управляет оператор-крановщик, находясь в кабине управления, подвешенной к конструкции моста снизу. Подвод электроэнергии для питания приводов механизмов крана осуществляют по контактным проводам со скользящими по ним токосъемниками— троллеям (от одноименного английского слова — контактный провод; слово троллейбус — аналогичного происхождения) либо по электрическому кабелю, тянущемуся за краном (тележкой).

Рис.111 - кинематическая схема двухбалочного мостового крана

1 – тальная конструкция мостового крана;2 – подкрановые пути;3 – механизм передвижения;4 – тележка с механизмом передвижения и подъемной лебедкой;5 – грузозахватывающее устройство.

Рис. 112. Кран мостовой двухбалочный опорный: 1 — кабина управления; 2 — рельсы; 3 — ходовые колеса; 4 — концевая балка; 5 — кабельный токоподвод к тележке; 6,7 — вспомогательный и основной механизмы подъема груза; 8 — грузовая тележка; 9 — подвеска гибкого кабеля; 10 — люлька для обслуживания цеховых троллеев; 11 — главная балка; 12 — механизм передвижения грузовой тележки; 13—механизм передвижения крана (моста)

Билет № 6

Вопрос 1. Структура проектной организации.

В настоящее время проектные организации, выполняющие комплексные проекты, имеют следующую структуру. Во главе организации находится дирекция, в состав которой входит: генеральный директор и его заместители, отвечающие за хозяйственную деятельность и систему проектирования. Техническая часть дирекции - главный инженер и его заместители.

Гл. инженер отвечает за техническую сторону проектирования и координирует проектные работы, в том числе и деятельность ГИП(главный инженер проекта). Специальным звеном в системе управления является бюро ГИПов. Каждый ГИП курирует один или несколько проектов в зависимости от их систематичности. Основными задачами ГИПа является сбор исходных данных для проектирования, выполнение сроков выдачи проектной документации, обеспечение экономии средств заказчика, соответствующее выполнение докумнетации, требование действующих норм и правил. В нижней части С.У. расположены отделы производственной организации. Все отделы делится на: производственный и непроизводственные.

К производственным отделам относят те отделы, которые непосредственно выдают проект и рабочую документацию. Задачами непроизводственных отделов являются все стороны обеспечения нормальной полноценной работы производственных отделов.

Пример: К непроизводственным отделам относятся: административно-хозяйственные отделы; отделы информационного обеспечения; отдел выдачи проектов.

К производственным отделам относятся:

доменный отдел, основные задачи которого проектирование объектов доменной печи и связанных с ними вспомогательных производств;

сталеплавильный отдел: основная задача- проектирование объектов сталеплавильного комплекса и вспомогательных производств;

проектный отдел: проектирование объектов прокатного производства, коксохимического производства и вспомогательных объектов;

машиностроительный отдел: проектирование объектов аглофабрик, а также нестандартное оборудование. Под нестандартным оборудованием понимается, оборудование которое выполняется в условиях единичного или мелкосерийного производства.

Вопрос №2. Планировка доменных цехов

Для проектов первых отечественных доменных цехов, создававшихся в начале сороковых годов, характерно применение печей с небольшим полезным объемом (600-930 м ) и блочная планировка цеха, при которой затруднено обслуживание печей и трудно обеспечить уборку чугуна и шлака при значительном объеме производства. В последующем планировка доменных цехов и организация в них грузопотоков совершенствовались и претерпели заметные изменения. Решения, наиболее существенно повлиявшие на планировку, число и тип входящих в состав цеха объектов и транспортных систем - это увеличение рабочего объема печей (до 5500 м3) и соответственно их производительности; применение предварительно подготовленного сырья, что существенно изменило, в частности схему подачи материалов к бункерной эстакаде; применение конвейерной системы подачи материалов на колошник; применение конвейерной подачи материалов к колошниковому подъему; увеличение числа чугунных леток, отказ от выпуска шлака через шлаковые летки на больших печах; устройства круглых литейных дворов, что обеспечило высокий уровень механизации работ на них; применение бесковшевой уборки шлака (припечной грануляции).

Существующие доменные цехи характеризуются многообразием отдельных проектных решений. Помимо различий в устройстве, производительности и числе доменных печей, цехи различаются устройством литейного двора и организацией выпуска чугуна в чугуновозные ковши и шлака в шлаковозные; системами подачи материалов на колошник (скипами или конвейером); системами подачи материалов к колошниковому подъему (вагон-весами, конвейерами, через центральные бункера); устройством и расположением бункерных эстакад; системой шлакоуборки (ковшевая и бесковшевая) и др. В целом можно выделить три разновидности планировки доменных цехов: с блочным расположением печей; с островным расположением печей и скиповым подъемом материалов на колошник; с островным расположением печей и конвейерной подачей материалов на колошник.

Цехи первого и второго типов часто имеют в своем составе значительное число печей (до 6-8); большая часть грузопотоков в них обеспечивается железнодорожным транспортом. Характерной особенностью этих цехов является наличие основного направления внутрицеховых грузопотоков, вдоль которого располагают в ряд печи, бункерную эстакаду и транспортные рельсовые пути. В развитой сети железнодорожных путей выделяют «постановочные» и «ходовые» пути. Первые служат для установки на них подвижного состава для приема грузов (например, жидких чугуна и шлака) или их разгрузки, вторые для передвижения подвижного состава к месту назначения.

Цехи с блочным расположением печей. Цех подобного типа имеет ряд расположенных в одну линию доменных печей, оборудованных скиповым колошниковым подъемом; общую, расположенную рядом с печами влояь их фронта бункерную эстакаду; находящийся рядом с бункерной эстакадой рудный двор; ряд идущих вдоль линии печей железнодорожных путей для уборки чугуна, шлака и колошниковой пыли. Характерная особенность цеха - то, что печи попарно объединены в блоки, причем две входящие в блок соседние печи имеют один общий литейный двор. Первые строившиеся цехи с блочным расположением печей имели совмещенный грузопоток чугуна, шлака и пыли, т.е. все железнодорожные пути для уборки продуктов плавки располагались с одной стороны от печей, что предопределяло низкую пропускную способность путей.

Позднее в связи с увеличением объема строившихся печей и их производительности, а также с целью повышения пропускной способности уборочных путей железнодорожные пути для уборки чугуна стали располагать под одну сторону от печей и литейных дворов, а пути для уборки шлака - по другую. Одна из разновидностей планировки подобного цеха с блочным расположением печей показана на рисунке 16, а. Две соседние печи 1 одного блока имеют общий литейный двор 75, обслуживаемый одним мостовым краном. Воздухонагреватели 2 двух соседних печей смежных блоков также расположены общей группой на одной площадке, что позволяет иметь для них общую дымовую трубу 3 и общий дымовой боров. Над бункерной эстакадой с рудными 6 и коксовыми 7 бункерами и рудным двором I перемещается кран-перегружатель 4.

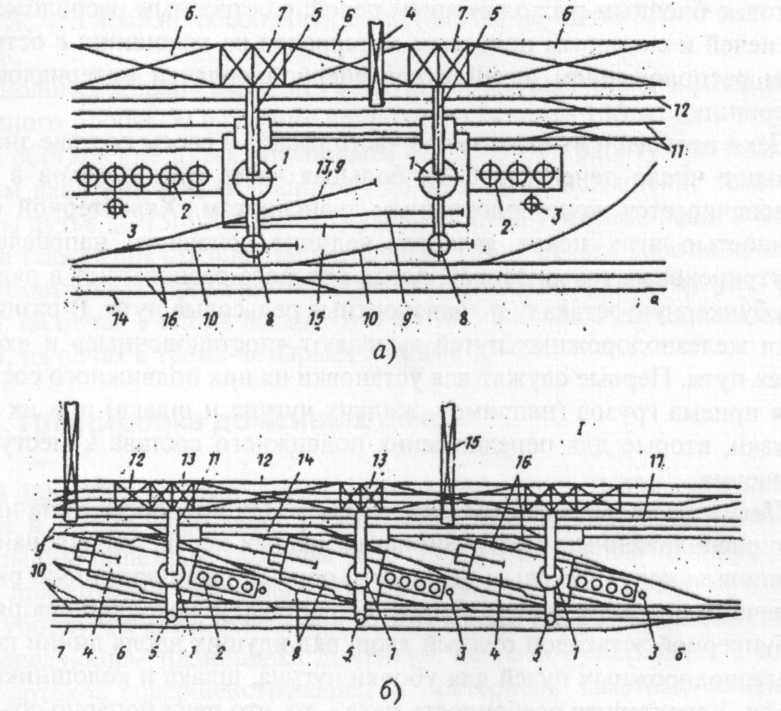

Рисунок 16. Планировка доменных цехов с блочным расположением печей (а) и островным (б)

Со стороны бункерной эстакады и скипового подъемника 5 от печей проложены пути 11 для уборки шлака и путь 12 для уборки коксовой мелочи. С противоположной от печей стороны находятся пути 16 для уборки чугуна и колошниковой пыли, причем от ходовых путей 16 отходят тупиковые постановочные пути для уборки чугуна 9, уборки пыли - 10 и хозяйственный путь 13. Пылеуловители 8 расположены над тупиковыми путями для уборки пыли; путь 14 - проездной.

Заезды с чугуновозных путей на шлаковозные и наоборот возможны только с торцов цеха. Основное достоинство планировки с блочным расположением печей - компактность цеха; недостатки подобной планировки: невысокая пропускная способность путей уборки чугуна и шлака, связанная с необходимость сложного маневрирования составами, поскольку невозможен переезд с чугуновозных путей на шлаковые, и с тем, что при тупиковых путях имеется встречное движение составов. Общий литейный двор затрудняет выполнение горновых работ - при выпуске чугуна с одной печи по условиям техники безопасности нельзя работать на второй смежной половине литейного двора. Затруднен ремонт печей, особенно в период выпусков чугуна на работающей печи. В связи с этими недостатками уже много лет сооружают цехи только с островным расположением печей.

Цехи с островным расположением печей, оборудованных скиповыми колошниковыми подъемами. Цехи подобного типа составляют большую часть доменных цехов отечественных металлургических заводов. План одной из разновидностей подобных доменных цехов показан на рисунке 16, б, панорама - на рисунке 17.

Для подобных цехов характерно (см. рисунок 16, б) расположение доменных печей 1 в линию и наличие раздельных потоков уборки чугуна и шлака, причем поток уборки чугуна расположен с одной стороны от линии печей, а поток уборки шлака - с другой. Ряд железнодорожных путей, проложенных со стороны бункерной эстакады и скиповых подъемников 11, служит для уборки шлака (пути 9) и коксовой мелочи (путь 17); ряд продольных путей с противоположной от печей стороны - для уборки чугуна (пути 10) и колошниковой пыли (путь 6). Характерной особенностью островной планировки является то, что комплекс каждой доменной печи, в который входят печь, литейный двор, блок воздухонагревателей и постановочные пути для чугуна и шлака, расположен под небольшим углом (12-13°) к продольной оси цеха. Благодаря такому расположению появляется возможность иметь для каждой печи индивидуальные постановочные пути вдоль литейных дворов для чугуновозов и шлаковозов (пути 8 и 16) и переезды с одной стороны на другую и обратно между соседними печами. Это обеспечивает значительно более высокую пропускную способность уборочных железнодорожных путей, существенное улучшение маневренности железнодорожных составов, позволяет устанавливать под выпуск большее число ковшей.

Для уборки чугуна (транспортировки чугуновозных ковшей в сталеплавильный цех или на разливочную машину) обычно прокладывают два уборочных (ходовых) пути 70, с которых имеются съезды на два постановочных пути 5, располагаемых вдоль литейного двора 4 каждой печи; для уборки шлака ковшами к грануляционным установкам или на шлаковый отвал предусматривают два уборочных ходовых пути 9 со съездами на два у каждого литейного двора постановочных пути 16 для шлаковых ковшей. С ходовых путей 9 к каждому литейному двору отходит также тупиковый хозяйственный путь 14, путь 7 является проездным.

Цехи подобного типа имеют расположенную вдоль фронта печей общую бункерную эстакаду (с рудными 12 и коксовыми 13 бункерами), к которой во многих строившихся ранее цехах примыкает рудный двор, обслуживаемый кранами-перегружателями 75. Общей особенностью является расположение газоотводящих трубопроводов с противоположной от колошникового скипового подъемника стороны. Соответственно газоочистные аппараты располагают с противоположной от бункерной эстакады и колошникового подъема стороны доменных печей и под сухим пылеуловителем 5 грубой очистки газа прокладывают железнодорожный путь 6 для уборки пыли.

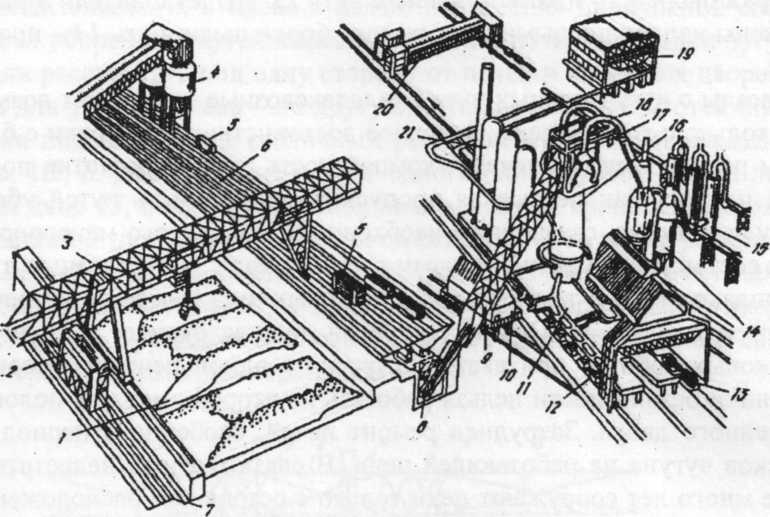

Рисунок 17. Устройство доменного цеха с рудным двором: 1 - штабель материалов; 2 - башенный вагоноопрокидыватель; 3 - кран-перегружатель; 4 - бункер коксоподачи (силос); 5 - перегрузочный вагон; 6 - бункерная эстакада; 7 -траншея для разгрузки вагонов; 8 - скиповая яма; 9 - скиповой подъем; 10 -машинное здание; 11 - литейный двор; 12 - шлаковозы; 13 - чугуновозы; 14 -пылеуловитель грубой очистки газа; 15 - аппараты тонкой очистки газа; 16 -доменная печь; 17 - колошниковое устройство; 18 - газоотводы; 19 - воздуходувная станция; 20 - разливочная машина; 21 - воздухонагреватели

Блок воздухонагревателей (расположенные на одном фундаменте в линию воздухонагреватели 2 и дымовая труба 3) обычно располагают у печи вдоль постановочных путей для уборки чугуна и шлака с противоположной от литейного двора стороны. При двойном литейном дворе воздухонагреватели располагают вдоль уборочных путей за одним из литейных дворов или рядом с ним.

Расположение некоторых других отделений цеха можно видеть на панораме (см. рисунок 17). Разливочные машины 20 обычно располагают в торце доменного цеха и соединяют независимыми от других грузопотоков железнодорожными путями с уборочными чугуновозными путями цеха. Воздуходувную станцию 19 обычно размещают в стороне от доменных печей, где воздух меньше загрязнен пылью. Под наклонным мостом 9 скипового подъемника обычно расположено машинное здание 10, где находится скиповая лебедка и пульт управления скиповым подъемником.

Склад холодного чугуна располагают на свободной площадке вблизи разливочных машин. Депо ремонта чугуновозных ковшей сооружают в одном из торцов доменного цеха. При островной планировке по сравнению с блочной расстояние между печами и соответственно площадь, занимаемая цехом, возрастают. Расстояние между печами при их объеме от 1000 до 1300 м3 составляет не менее 100 м; для печей объемом более 1300 м3 - не менее 110 м; при объеме печей 2000-3200 м3 - от 123 до 165 м.

Цехи с островным расположением печей и конвейерным колошниковым подъемом - цехи с высокопроизводительными печами большого объема. Их характерная особенность - малое число доменных печей в связи с большой производительностью каждой из них. При годовой производительности печей объемом 3200 и 5000 м3 соответственно около 3 и 4,6 млн. т чугуна обычный для металлургического завод объем выплавки чугуна достигается при установке в цехе двух-трех доменных печей.

Планировка этих цехов существенно отличается от относительно схожей планировки рассмотренных выше и строившихся ранее двух разновидностей доменных цехов со скиповым подъемом шихты на колошник и не является пока окончательно сложившейся. В связи с применением конвейерного колошникового подъема, имеющего большую длину, бункерная эстакада расположена вдали от печей. Рекомендуемая для новых цехов бесковшевая уборка шлака позволяет упростить систему грузопотоков и иметь менее развитую сеть железнодорожных путей. Благодаря отсутствию у печей бункерной эстакады, меньшему числу печей в цехе и меньшему числу рельсовых путей появляется возможность применять различные варианты расположения объектов цеха.

Рисунок 18. План доменного цеха с конвейерным колошниковым подъемом и ковшевой уборкой шлака.

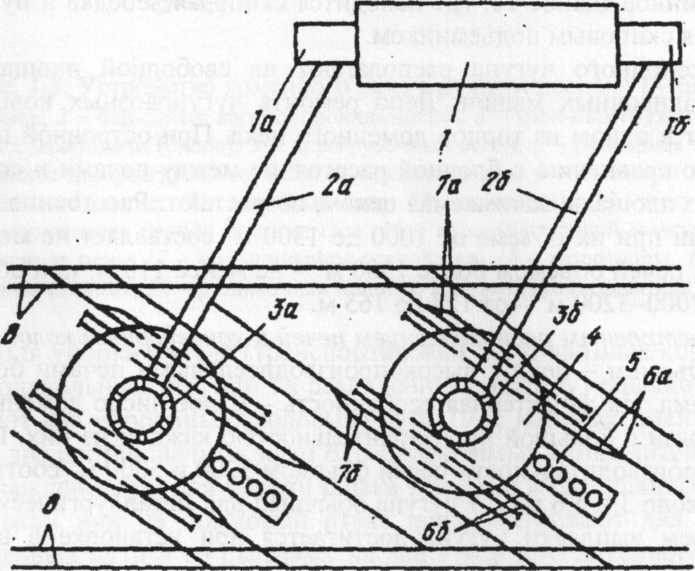

Один из вариантов планировки подобного цеха с ковшевой уборкой шлака показан на рисунке 18. Две доменные печи За и 36 оборудованы круглым литейным двором 4. Имеется общая для двух печей бункерная эстакада 7, расположенная под углом по отношению к конвейерам колошниковых подъемов 2а и 2б. Материалы из бункерной эстакады выдаются на ленты колошниковых подъемов с помощью конвейеров 1а и 1б. Для уборки чугуна под литейным двором с одной его стороны расположены тупиковые пути 6а и с противоположной – 6б; уборку шлака также осуществляют с двух сторон литейного двора по тупиковым путям 7а и 7б. Тупиковые постановочные пути связаны с двумя рядами ходовых путей 8. Блок 5 воздухонагревателей расположен между рядами постановочных путей.

Еще одна разновидность планировки доменного цеха с островным расположением печей, конвейерным колошниковым подъемом и бесковшевой уборкой шлака показана на рисунке 19. Две доменные печи оборудованы круглыми литейными дворами 13. С двух противоположных сторон каждого литейного двора проложено по два сквозных пути 2 и 14 для уборки чугуна, имеющих выезды на ходовые пути 11 и 23. Имеются также железнодорожные пути 16 для уборки колошниковой пыли, проложенные под сухими пылеуловителями 18. Вблизи от пылеуловителей размещены газоочистные устройства 17. Под литейным двором проложен тупиковый хозяйственный путь 21 и имеется эстакада 15 для автовъезда на площадку литейного двора; эти транспортные пути служат для подвоза вспомогательных материалов и оборудования.

Рисунок 19. План доменного цеха с конвейерным колошниковым подъемом и бесковшевой уборкой шлака

Блок воздухонагревателей 5 с дымовой трубой 8 размещен вдоль чугуновозных уборочных путей с наружной их стороны. Рядом расположена станция 6 подачи воздуха в камеры горения воздухонагревателей и здание 4 управления печью. Между чугуновозными путями 2 и 14 размещены здания фильтров 9. Для каждого литейного двора предусмотрены вытяжная станция и газоочистка, расположенные в зданиях 7. Имеется общая для двух печей газотурбинная расширительная станция (ГТРС) 12.

Доменная печь оборудована двумя установками 3 припечной грануляции, расположенными с двух противоположных сторон от печи снаружи чугуновозных путей. Сжатый воздух для грануляционных установок 3 подают от воздуходувных станций 22. Гранулированный шлак от припечных установок транспортируют на склад 27 по конвейерным галереям 1.

Каждая печь имеет отдельную бункерную эстакаду 28, из которой материалы выдаются на конвейерный колошниковый подъем 25. Шихтовые материалы (агломерат, кокс, добавки) на обе эстакады доставляют по общему конвейерному тракту 30 через перегрузочную станцию 29. Для каждой бункерной эстакады предусмотрено здание 24 управления шихтоподачей со станцией приточной вентиляции и блок 31 вытяжной вентиляции системы шихтоподачи с газоочисткой.

По путям 11 и 11а жидкий чугун транспортируют в конвертерный цех; с путей 23 - к разливочным машинам 26. За ходовыми путями 11 расположены сооружения 10 оборотного водоснабжения доменных печей; между путями 11 и 23 размещены административно-бытовые здания 79 и депо 20 ремонта чугуновозных ковшей.

Следует отметить, что косоугольная планировка (расположение постановочных путей для чугуновозов и конвейеров шихтоподачи на колошник под углом 45° к ходовым путям) обеспечивает малую ширину зоны доменного цеха. Кроме того, компактности планировки и минимальной протяженности конвейерных галерей доставки основных технологических грузов способствует принятая схема шихтоподачи по общему конвейерному тракту 30.

Планировку подобного типа можно считать перспективной. При этом в зависимости от условий генплана завода может изменяться взаимное расположение печей и бункерных эстакад, ходовых путей и других объектов цеха. Можно отметить общую особенность цехов с печами большого объема и бесковшевой уборкой шлака - наличие четырех уборочных путей для чугуна, располагаемых по два с обеих сторон литейного двора, причем все эти пути могут быть тупиковыми.

Расположение цеха на заводской площадке. При работе доменного цеха в атмосферу выделяется заметное количество пыли и вредных газов. Чтобы уменьшить загрязнение воздуха над другими цехами, доменных цех располагали на заводе с подветренной стороны. При размещении цеха необходимо обеспечить наиболее удобное сочетание внутрицеховых грузопотоков с общезаводскими транспортными потоками. Обычно цех располагают так, чтобы основное направление внутрицеховых железнодорожных путей соответствовало основному направлению общезаводских путей.

Вопрос №3. Классификация тормозов

Торможение механизмов осуществляется введением больших сил трения между вращающимися шкивом, дисками и неподвижными элементами (колодками, лентами, дисками). Кинетическая энергия движущихся масс крана или его элементов при торможении превращается в тепловую, нагревая тормоз.

Существует много типов тормозов, которые можно классифицировать по следующим признакам:

по направлению действия усилий нажатия на тормозной элемент - с радиальным и осевым замыканием;

по конструкции рабочего элемента:

колодочные;

ленточные;

дисковые;

- по назначению - стопорные (для остановки), спускные (для ограничения скорости при опускании груза);

по способу управления - автоматические и управляемые;

по принципу действия приводного усилия:

закрытого типа, которые постоянно замкнуты действием внешней силы (пружины или груза), а размыкаются на время работы механизма при помощи электромагнитного, электрогидравлического, электромеханического приводов;

открытого типа, замыкаемые усилием оператора для остановки механизма, и комбинированные, которые в нормальных условиях работают как открытого типа, в аварийных - как закрытого.

Тормоза закрытого типа более безопасны в работе. Тормоза открытого типа применяют в механизмах, где требуется плавная и точная остановка (механизмы передвижения, поворота). Автоматические тормоза по принципу действия могут быть только закрытого типа, а управляемые - открытого или комбинированные. Комбинированные тормоза применяют сравнительно редко, например в механизмах поворота и передвижения кранов.

Для увеличения тормозного момента и снижения габаритных размеров, массы и мощности привода тормозов применяют фрикционные материалы с повышенным коэффициентом трения.

К фрикционным материалам тормозов предъявляют следующие требования: высокий и стабильный коэффициент трения, достаточная прочность и износостойкость, термостойкость, небольшая стоимость.

Применение асбофрикционных материалов в настоящее время запрещено.

Фрикционную ленту крепят к колодкам или стальной ленте латунными или медными заклепками во избежание повреждений шкива, а в последних конструкциях тормозов приклеивают термостойким клеем.

Износ ленты считают ориентировочно в среднем 1 мкм за каждое включение тормоза.

В тяжелонагруженных тормозах применяют фрикционные металлокерамические материалы, которые имеют высокие коэффициент трения, стабильность и износостойкость, допускают высокие давления (до 2...5 МПа). Они обеспечивают работу тормозов при высоких температурах (до 500...1000° С) и изготавливаются на медной и железной основах.

Тормозные шкивы выполняют литыми из чугуна, стали 45Л или штампованными из стали 45 с упрочнением рабочей поверхности до твердости не менее НВ 350. Для улучшения охлаждения тормоза следует предусматривать на внутренней поверхности шкива ребра, усиливающие движение воздуха и теплоотдачу.

Требования к тормозам

К тормозам и остановам предъявляются следующие требования:

1. Механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъемных машин с машинным приводом, за исключением случаев, отмеченных в п. 2, должны быть снабжены тормозами нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

Механизм подъема с ручным приводом должен быть снабжен автоматически действующим грузоупорным тормозом.

У механизмов подъема груза, изменения вылета и телеско-пирования стрелы с гидроцилиндром должно быть предусмотрено устройство (обратный клапан), исключающее возможность опускания груза или стрелы при падении давления в гидросистеме. Гидравлическая схема механизма подъема крана, в приводе которого использованы гидрозамки,

В ряде ГПМ и манипуляторов применяются механизмы с разомкнутой кинематической цепью: стреловые краны различного назначения, телескопические стрелы и т.п. При этом изменяется грузовой момент. Для того чтобы заданная скорость потребителя под действием нагрузки не увеличивалась, применяются тормозные клапаны 8 и 9, изображенные на рисунке. Два нерегулируемых насоса 1 и 2 осуществляют подачу рабочей жидкости через обратные клапаны 5 и 6 в распределитель 7. С помощью предохранительных клапанов с предварительным управлением 3 и 4, посредством установленных на них сверху распределителей для разгрузки давления, насосы могут переключаться на безнапорную циркуляцию. При выдвижении цилиндра 12 подача жидкости осуществляется через тормозной клапан 8. Тормозной клапан 9 включается со стороны подачи жидкости. Если после изменения нагрузки скорость движения цилиндра выше заданной, давление управления понижается, т.е. тормозной клапан закрывается. Таким образом, скорость движения цилиндра регулируется независимо от нагрузки. Предохранительные клапаны 10 и 11 защищают систему сливных трубопроводов.

У механизмов подъема груза и изменения вылета с управляемыми муфтами включения механизмов должны применяться управляемые тормоза нормально закрытого типа, сблокированные с муфтой включения с целью предотвращения произвольного опускания груза или стрелы.

У грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом тормоз должен быть установлен в каждом приводе. На приводе поддерживающего барабана допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе; при этом растормаживание должно быть возможным только при непрерывном нажатии на педаль (кнопку).

При срабатывании электрической защиты или выключении тока в сети тормоз должен автоматически замыкаться даже в том случае, когда педаль (кнопка) нажата.

Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами, имеющими неразмыкаемую кинематическую связь с барабанами. В кинематических цепях механизмов подъема цепных и канатных электроталей допускается установка муфт предельного момента.

Тормоз механизма подъема груза и стрелы кранов, за исключением случаев, указанных в п. 8, должен обеспечивать тормозной момент с учетом коэффициента запаса торможения, принимаемого по нормативной документации, но не менее 1,5. Для снижения динамических нагрузок на механизме подъема стрелы допускается установка двух тормозов с коэффициентом запаса торможения у одного из них не менее 1,1, у второго - не менее 1,25. При этом наложение тормозов должно производиться автоматически.

Механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъемных машин, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые или взрывчатые вещества, должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг от друга. Механизмы подъема специальных металлургических кранов (колодцевых, стрипперных, клещевых и т.п.), предназначенных для транспортировки раскаленного металла, также должны быть снабжены двумя тормозами.

При установке двух тормозов они должны быть устроены так, чтобы в целях проверки надежности торможения одного из них можно было легко снять тормозное действие другого.

При наличии на приводе механизма подъема груза и стрелы двух и более тормозов коэффициент запаса торможения каждого из них должен быть не менее 1,25. У механизма подъема с двумя одновременно включаемыми приводами на каждом приводе должно быть установлено не менее одного тормоза с тем же запасом торможения. В случае применения двух тормозов на каждом приводе и при наличии у механизма двух и более приводов коэффициент запаса торможения каждого тормоза должен быть не менее 1,1.

У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь между собой жесткую кинематическую связь, исключающую самопроизвольный спуск груза при выходе из строя одного из приводов.

У электрических талей в качестве второго тормоза может быть использован грузоупорный тормоз. В этом случае коэффициент запаса торможения электромагнитного тормоза должен быть не менее 1,25.

У механизмов подъема с группой классификации (режима) М1 один из тормозов может быть заменен самотормозящей передачей.

Тормоза на механизмах передвижения должны устанавливаться у грузоподъемных машин в тех случаях, если:

а) машина предназначена для работы на открытом воздухе;

б) машина, предназначенная для работы в помещении, передвигается по пути, уложенному на полу;

в) машина (тележка), предназначенная для работы в помещении на надземном рельсовом пути, перемещается со скоростью более 32 м/мин (0,53 м/с).

Тормоза на механизмах поворота устанавливаются на всех кранах, работающих на открытом воздухе, а также на кранах, работающих в помещении, - группа классификации (режима) М2 и более.

Тормоза на механизмах поворота должны устанавливаться у грузоподъемных машин с группой классификации (режима) М2 и более.

Тормоза механизмов передвижения и поворота грузоподъемных машин (за исключением механизмов передвижения автомобильных, пневмоколесных кранов, кранов на специальном шасси и железнодорожных, а также механизмов поворота башенных и портальных кранов) должны быть нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

На автомобильных и пневмоколесных кранах, а также на кранах, установленных на специальном шасси автомобильного типа, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого типа, должен устанавливаться стояночный тормоз.

Тормоза на механизме передвижения железнодорожных кранов должны соответствовать нормам МПС России.

На механизмах поворота башенных, стреловых с башенно-стреловым оборудованием я портальных кранов допускается установка управляемых тормозов нормально открытого типа. В этом случае тормоз должен иметь устройство для фиксации его в закрытом положении. Такое устройство может быть установлено на рычагах или педалях управления тормозом.

Тормоза механизмов передвижения и поворота при отключении электродвигателя аппаратами управления могут не замыкать-

ся, если электросхемой предусматривается возможность торможения электродвигателем. В этом случае электросхемой должно быть предусмотрено наложение (снятие) тормоза добавочным аппаратом (кнопкой) при нахождении контролера в нулевом положении.

У механизмов передвижения и поворота, оборудованных автоматическим тормозом, допускается установка дополнительного привода для плавного торможения. В этом случае при отключении электродвигателя аппаратами управления тормоз может не замыкаться автоматически.

Тормоза механизмов передвижения и поворота у машин, работающих на открытом воздухе, должны обеспечивать остановку и удержание машины и ее тележки при действии максимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451 для рабочего состояния крана, с учетом допустимого уклона.

У механизмов грузоподъемных машин червячная передача не может служить заменой тормоза.

Груз, замыкающий тормоз, должен быть укреплен на рычаге так, чтобы исключалась возможность его падения или произвольного смещения. В случае применения пружин замыкание тормоза должно производиться усилием сжатой пружины.

Тормоз должен быть защищен от прямого попадания влаги или масла на тормозной шкив.

Краны, передвигающиеся по рельсовым путям на открытом воздухе, должны быть оборудованы противоугонными устройствами.

Мостовые краны, работающие на открытом воздухе, противоугонными устройствами могут не снабжаться, если при действии на кран максимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451 для нерабочего состояния крана, величина запаса торможения механизмов передвижения составляет не менее 1,2.

При использовании в качестве противоугонного устройства рельсовых захватов их конструкция должна позволять закрепление крана на всем пути его перемещения.

21.Противоугонные устройства с машинным приводом должны быть оборудованы приспособлением для приведения их в действие вручную.