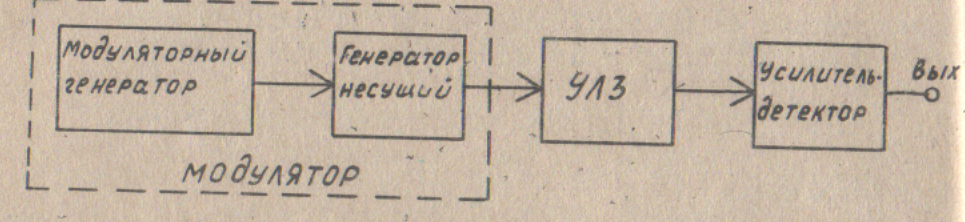

- •Оглавление

- •I. Исследование линий задержки

- •1.1. Цель работы

- •1.2. Подготовка к работе

- •1.3. Лабораторный стенд и методика измерений

- •1.4. Лабораторное задание

- •1.7. Ультразвуковые линии задержки с пьезоэлектрическими преобразователями

- •1.8. Линии задержки на поверхностных акустических волнах

- •2. Исследование импульсных трансформаторов

- •2.1. Цель работы

- •2.2. Подготовка к работе

- •2.3. Лабораторный стенд и методика измерения

- •2.4. Погрешности измерений

- •2.5. Лабораторное задание

- •3. Исследование динамических характеристик сердечников с ппг

- •3.1. Цель работы

- •3.2. Подготовка к работе

- •3.3. Лабораторный стенд и методика измерения

- •3.4. Погрешности измерения

- •3.5. Лабораторное задание

- •4. Исследование частотных свойств стандартных резисторов и конденсаторов

- •4.1. Цель работы

- •4.2. Подготовка к работе

- •4.3. Лабораторный стенд и методика измерений

- •4.4. Погрешности измерений

- •4.5. Лабораторное задание

- •5. Исследование приборов индикации

- •5.1. Цель работы

- •5.2. Подготовка к работе

- •5.3. Лабораторной стенд и методика измерений

- •5.4. Лабораторное задание

- •5.5.Простейшие, устройства отображения информации

- •6. Исследование оптоэлекгронных ксшутационкых элементов

- •6.1. Цель работы

- •6.2. Подготовка к работе

- •6.3. Лабораторный стенд и методика измерений

- •6.4. Лабораторное задание

- •6.5. Классификация и области применения коммутационных устройств

- •Коммутационные устройства

- •6.7. Промышленные типы оптоэлектронных коммутаторов

- •Библиографический список

- •Приложение

- •1. Инструкция по эксплуатации куметра вм-560

- •2. Инструкция по эксплуатации полуавтоматического универсального моста вм-509

- •3. Упрощенная процедура многофакторного эксперимента

- •4. Процедура статистической обработки результатов эксперимента

- •5. Содержание отчета

- •6. Определение коэффициента корреляции

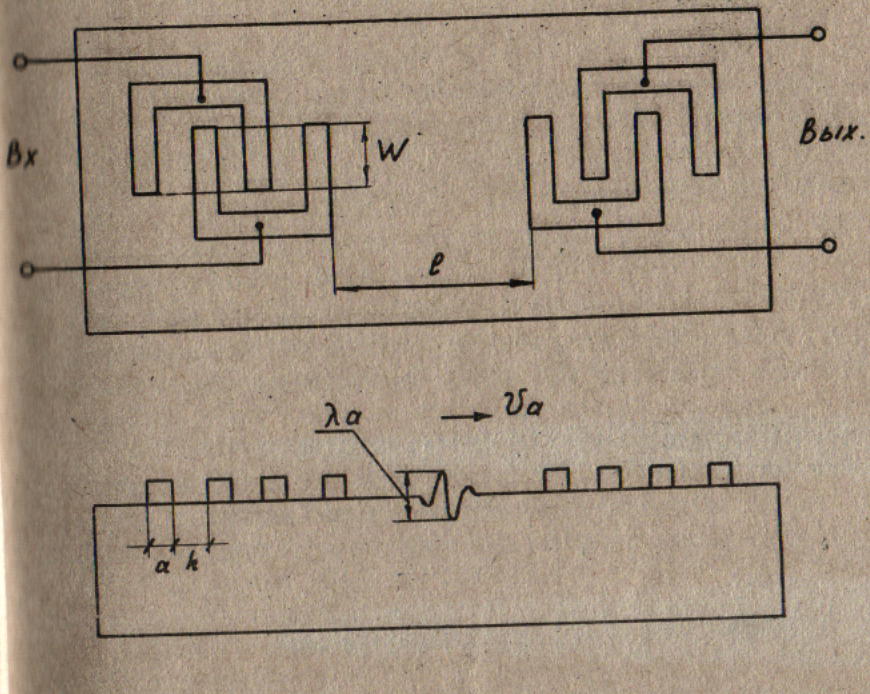

1.8. Линии задержки на поверхностных акустических волнах

Акустоэлектронные линии задержки состоят из пьезоэлектрического звукопровода и двух встречно-штыревых преобразователей (рис.1.13).Если приложить к штырям входного преобразователя напряжения высокой частоты, то под влиянием поля произойдет деформация в пьезоэлектрике, в результате чего возникнет поверхностная акустическая волна, которая распространяется в обе стороны от каждого промежутка. Шаг встречно-штыревого преобразователя (ВШП) равен b = а + h , где а - ширина штырей, h - рассеяние между штырями.

Рис 1.11

Рис 1.12

Рис 1.12

Если шаг ВШП согласован с длиной волны, то деформации, вызванные каждым промежутком, суммируются, образуя суммарную поверхностную волну. Суммирование происходит за счет того, что локальная деформация, образовавшаяся под одним из промежутков, начинает перемещаться в противоположных направлениях и проходит расстояние λа/2 до следующего промежутка. Она оказывается там в тот момент, когда следующая полуволна внешнего напряжения достигнет максимума и создаст свою деформацию, которая складываясь с пришедшей от соседнего промежутка, создаст суммарную деформацию. Это имеет место при выполнении равенства

2b= λа = Ua/f ,

где λа,Ua - длина волны и скорость поверхностной акустической волны (ПАВ).

Так происходит многократно под всеми промежутками и суммарная волна распространяется по звукопроводу. Эта волна достигает выходного преобразователя, где происходит обратное преобразование деформаций в электрическое напряжение. Время задержки равно

Tз=l\ Ua

Чем больше штырей содержит преобразователь, тем он эффективнее и тем большая накапливается деформация. Одновременно с этим более жесткие требования предъявляются к точности выполнения штырей, к стабильности скорости распространения П и частоты сигнала. Очевидно, что суммирование будет иметь место только при (a + h) = λа /2. Деформации, возникающие под промежутками при других частотах, не будут эффективно суммироваться. Между числом электродов ВШП и его полосой существует следующая зависимость:

![]()

- полоса пропускания частот;

f 0 - центральная частота;

N- число пар штырей.

При проектировании и конструировании линий задержки на ПАВ необходимо решить ряд вопросов: согласование входной и выходной цепей с акустической частью, учет влияния погрешностей изготовления, выбор материалов звукопровода, штырей и корпусов.

Для того чтобы преобразование энергии из внешней цепи в энергию электрического поля (которое, в свою очередь, переходит в энергию акустической волны) происходило без отражении и значительных потерь энергии, необходимо выполнить согласование.

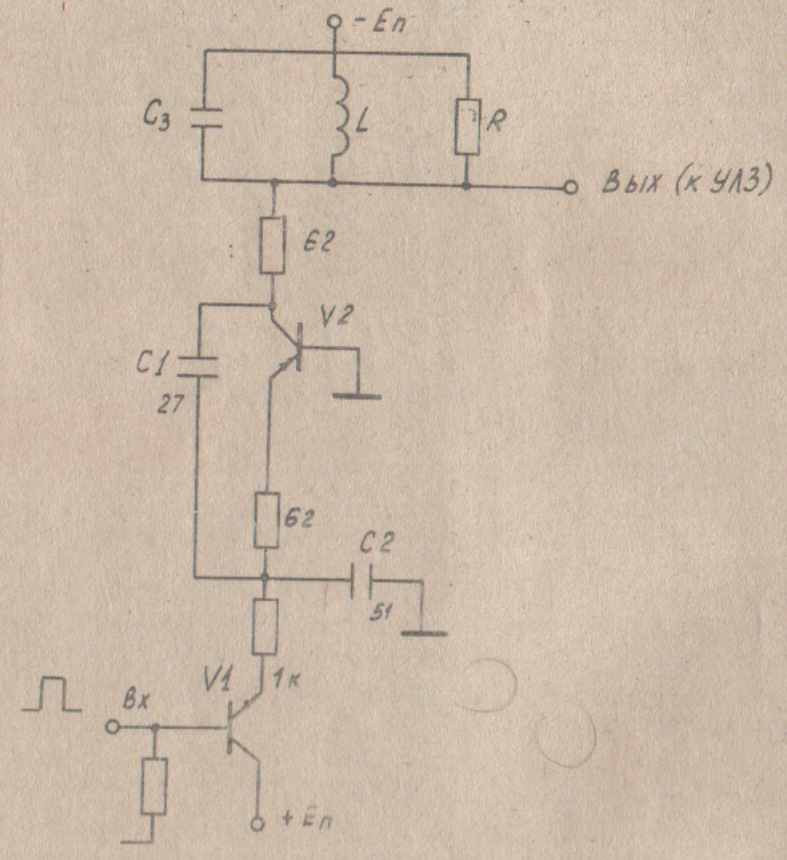

Для сигнала, поступающего из внешней цепи, ВШП представляет последовательное соединение емкости преобразователя Спр и сопротивление излучения Rа (W0). Особенно важно согласование внешней цепи, если входной сигнал поступает по высокочастотному кабелю. Для устранения отражений от перехода кабель-ВШП необходимо исключить влияние входной емкости путем последовательного включения индуктивности (рис.1.14) и обеспечить равенство волнового сопротивления кабеля ρк и активного сопротивления излучения:

![]() = Ra(

= Ra(![]() ).

).

Расчет компенсирующей индуктивности производится по формуле

L

k=

l/(Cnp![]() ).

).

Емкость преобразователя на единицу длины каждой пары штырей может быть найдена как емкость двух плоских проводников шириной а, находящихся на расстоянии h по приближенной формуле

С1=

(![]() )*0,09*lg(1

+ 2a/h

+ a2/h2),

)*0,09*lg(1

+ 2a/h

+ a2/h2),

где ε - диэлектрическая проницаемость материала подложки

Емкость преобразователя равна Cпр=C1WN,

где W - апертура; N - количество пар штырей.

Для расчета емкости и компенсирующей индуктивности нужно знать W и N . Апертура W определяется из условий согласования ρк и Rа (W0).Так как

Ra

(ω![]() )

= 4k2

)

= 4k2

![]() /(

/(![]() ),

),

где Kм

- коэффициент

электромеханической связи, определяемый

выбранным материалом, и при согласовании

Ra

(ω

)

=![]() ,

то апертура при согласовании будет

равна Wcогл

= 4k2m\

,

то апертура при согласовании будет

равна Wcогл

= 4k2m\![]()

Рис 1.13

Рис 1.14

Согласование

ВШП и акустического канала определяется

из условия равенства добротности

акустического канала Qa=

N и добротности

электрического излучателя (ВШП) Qэ

=

![]() .

Отсюда найдем

оптимальное количество штырей:

.

Отсюда найдем

оптимальное количество штырей:

NoPt

=![]()

Следовательно, для тех случаев, когда важны минимальные потери энергии, число штырей выбирается из соображений согласования. Для наиболее характерных материалов звукопровода Nopt составляет от 5 до 20. Полоса частот при этом составляет от 5 до 20% несущей частоты.

Для пьезоэлектрического звукопровода используют материалы: кварц, ниобат лития, танталат лития, германат висмута и. др.

Скорость распространения ЛАЗ в них лежит в пределах от 1,7 до 4 км/с.