- •Оглавление

- •I. Исследование линий задержки

- •1.1. Цель работы

- •1.2. Подготовка к работе

- •1.3. Лабораторный стенд и методика измерений

- •1.4. Лабораторное задание

- •1.7. Ультразвуковые линии задержки с пьезоэлектрическими преобразователями

- •1.8. Линии задержки на поверхностных акустических волнах

- •2. Исследование импульсных трансформаторов

- •2.1. Цель работы

- •2.2. Подготовка к работе

- •2.3. Лабораторный стенд и методика измерения

- •2.4. Погрешности измерений

- •2.5. Лабораторное задание

- •3. Исследование динамических характеристик сердечников с ппг

- •3.1. Цель работы

- •3.2. Подготовка к работе

- •3.3. Лабораторный стенд и методика измерения

- •3.4. Погрешности измерения

- •3.5. Лабораторное задание

- •4. Исследование частотных свойств стандартных резисторов и конденсаторов

- •4.1. Цель работы

- •4.2. Подготовка к работе

- •4.3. Лабораторный стенд и методика измерений

- •4.4. Погрешности измерений

- •4.5. Лабораторное задание

- •5. Исследование приборов индикации

- •5.1. Цель работы

- •5.2. Подготовка к работе

- •5.3. Лабораторной стенд и методика измерений

- •5.4. Лабораторное задание

- •5.5.Простейшие, устройства отображения информации

- •6. Исследование оптоэлекгронных ксшутационкых элементов

- •6.1. Цель работы

- •6.2. Подготовка к работе

- •6.3. Лабораторный стенд и методика измерений

- •6.4. Лабораторное задание

- •6.5. Классификация и области применения коммутационных устройств

- •Коммутационные устройства

- •6.7. Промышленные типы оптоэлектронных коммутаторов

- •Библиографический список

- •Приложение

- •1. Инструкция по эксплуатации куметра вм-560

- •2. Инструкция по эксплуатации полуавтоматического универсального моста вм-509

- •3. Упрощенная процедура многофакторного эксперимента

- •4. Процедура статистической обработки результатов эксперимента

- •5. Содержание отчета

- •6. Определение коэффициента корреляции

3. Упрощенная процедура многофакторного эксперимента

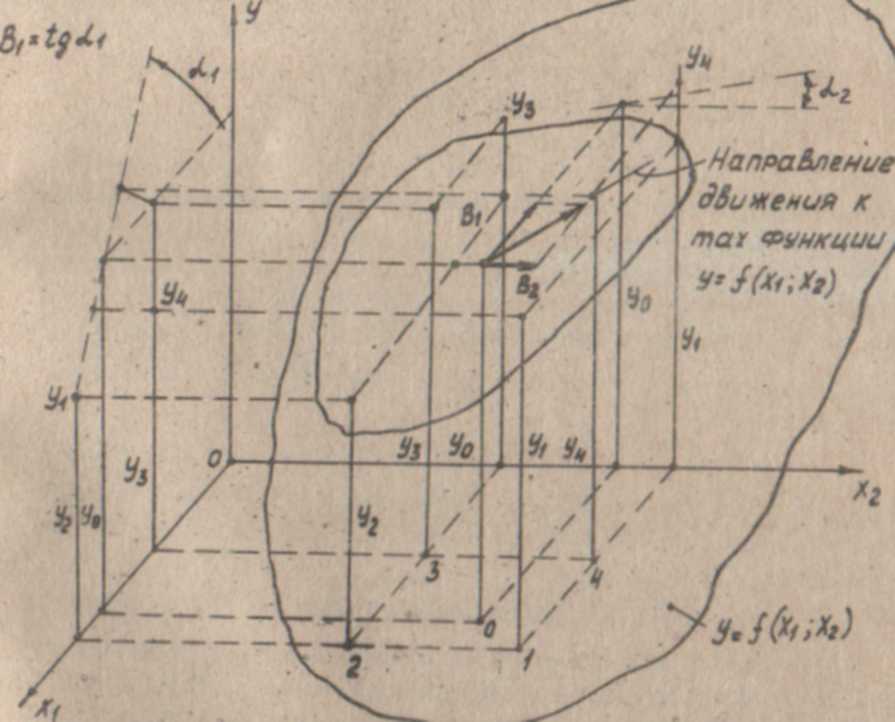

Обычно любой параметр ЭРЭ зависит от ряда факторов Х1, X2.. ...X,причем эта зависимость может быть представлена поверхностьюУ=(Х1,Х2....Х )что показано на рис3.1

рис

3.1

рис

3.1

Целью проведения многофакторного эксперимента при исследовании ЭРЭ является получение математической модели зависимости заданного параметра от ряда факторов, а также прогнозирование положения экстремума. Модель получается в, виде полинома первого порядка (уравнение регрессии):

Y=b

0 +![]() (3.1)

(3.1)

где

![]() -

значение функции в базовой точке, которая

характеризуется параметрами Xio;

-

значение функции в базовой точке, которая

характеризуется параметрами Xio;

![]() -

коэффициента влияния, характеризующие

чувствительность изучаемой зависимости

и изменение соответствующего

параметра Xi,

отсчет которого осуществляется от

базовой точки.

-

коэффициента влияния, характеризующие

чувствительность изучаемой зависимости

и изменение соответствующего

параметра Xi,

отсчет которого осуществляется от

базовой точки.

Задачей эксперимента является нахождение коэффициентов bo,bi.

Таким образом, исследуемая поверхность y.=f(Xi) в выбранной ограниченной области значений факторов X представляется плоскостью, которая списывается выражением (3.1).

При исследовании полагаем, что точность измерений и изготовления, исследуемых образцов-высокая, случайные ошибки, связанные с невнимательностью экспериментатора - исключены, опыты заведомо воспроизводимы, все коэффициенты bi заведомо значимы, адекватность модели впоследствии будет оценена приближенно. Поэтому статистическую обработку результатов измерений не проводим. С учетом высказанного можно принять следующий порядок эксперимента:

1) теоретическое изучение характера зависимости исследуемого параметра от факторов;

2) изучение методики измерений и измерительной аппаратуры;

3) определение возможных границ изменений факторов и выбор базовой точки, характеризуемой Xio , выбор шага варьирования параметров ∆Хi;

4) составление матрицы планирования факторного эксперимента.

При этом осуществляется идея одновременного изменения всех факторов и рандомизация опытов (проведение их в случайной последовательности) . Обычно факторы Xi изменяют на один шаг ±∆Хi. Увеличение Xi на ∆Xi в плане эксперимента обозначается как "+", уменьшение "-". Так как любой фактор принимает только два значения, то такой полный факторный эксперимент содержит 2n измерений, где n - число факторов. При трех факторах будет восемь измерений, при двух - четыре. Матрица планирования при трех факторах имеет следующий вид (матрица планирования для двух факторов обведена пунктиром):

№ опыта |

Знак |

Знак |

Знак |

У |

1 |

- |

- |

- |

У1 |

2 |

+ |

- |

- |

У2 |

3 |

- |

+ |

- |

УЗ |

4 |

+ |

+ |

- |

У4 |

5 |

- |

- |

+ |

У5 |

6 |

+ |

- |

+ |

У6 |

7 |

- |

+ |

- |

У7 |

8 |

+ |

+ |

+ |

У8 |

5) измерение yi, причем с целью рандомизации опыты проводятся в произвольном порядке;

6) вычисление коэффициентов bo, bi и запись уравнения регрессии (построение математической модели), коэффициенты bi определяются по формуле

.

.

где уi - значение Y при опытах со знаками, соответствующими знакам ∆Хi (берутся из столбцов матрицы планирования);

m - число опытов (строк матрицы планирования).

Коэффициент

bo

также находится

по вышеприведенной

формуле, но

все yi

берутся со

знаком "+ ",

∆Хi

опускаются. Для

упрощенной

проверки

адекватности модели необходимо

замерить уо

в базовой

точке и сравнить со значением bо

. Если yo=

bo

, модель

адекватна, если yo≠

bo,

модель неадекватна с "Неувязкой"![]() ,

причем если

,

причем если

![]() < 10%, то можно приближенно считать

модель адекватной;

< 10%, то можно приближенно считать

модель адекватной;

7) определение направления движения к экстремуму функции.

При уже известном уравнении регрессии, вычисляя значения У при увеличенном Xi, равном (2 + 4)∆Хi, можно составить представление о направлении увеличения функции У. При двух факторах направление движения к экстремуму функции совпадает с направлением вектора N, являющегося геометрической суммой векторов b1 и b2 (см.рис.3.1).

Прогнозируемое значение У должно сверяться с экспериментальным его значением. При большом расхождении теории с экспериментом (например, более 10%) необходимо выбрать новое положение базовой точки и повторить пункты 3 - 7 до попадания в экстремум функции.

При попадании базовой

точки в экстремум

![]() ,т.е.

,т.е.

![]()

Предлагаемая процедура проведения эксперимента является упрощенной. Вводя нормирование коэффициентов, проводя опыты с учетом статистики, оценивая значимость коэффициентов по критерию Стьюдента, воспроизводимость опытов - по критерию Кохрана и адекватности модели по критерию Фишера, можно более качественно спланировать эксперимент.