- •Электроника

- •Силовая электроника

- •Предисловие

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники 25

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых

- •Тема 4. Применение мощных полупроводниковых

- •Предисловие

- •Развитие полупроводниковых ключей

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники

- •1.1 Транзисторы

- •1.1.1 Основные виды силовых электронных ключей

- •1.1.2. Силовые биполярные транзисторы

- •1.1.3. Мощные мдп-транзисторы

- •1.1.4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt)

- •1.1.5. Статические индукционные транзисторы

- •1.2. Тиристоры

- •1.2.1. Однооперационные тиристоры

- •1.2.2. Запираемые тиристоры

- •1.2.3. Индукционные тиристоры

- •1.2.4. Полевые тиристоры

- •1.2.5. Модули силовых электронных ключей.

- •1.2.6 Элементная база и типовые узлы систем управления

- •1.2.7. Формирователи импульсов управления

- •1.2.8. Микропроцессоры в системах управления

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •2.1. Функции и структура систем управления преобразователями

- •2.2. Основные типы формирователей импульсов управления

- •2.3. Формирователи импульсов управления с совместной передачей энергии и формы управляющего сигнала

- •2.3.1. Трансформаторные фиу биполярных транзисторов

- •2.3.2. Трансформаторные фиу для ключей с изолированным затвором

- •2.3.3. Трансформаторные фиу тиристоров

- •2.4. Формирователи импульсов управления с раздельной передачей питания и информационного сигнала

- •2.4.1. Потенциальная развязка информационного сигнала

- •2.4.2. Драйверы силовых транзисторов

- •2.4.3. Подключение драйверов к входным цепям силовых транзисторов

- •2.4.4. Драйверы тиристоров

- •2.5. Источники питания драйверов

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых ключей

- •3.1. Основные виды перегрузок по напряжению и току

- •3.2. Методы защиты от помех

- •3.3. Защитные цепи силовых ключей

- •3.3.1. Цепи формирования траектории рабочей точки транзисторов

- •3.3.2. Защитные цепи тиристорных ключей

- •3.3.3. Защитные цепи силовых модулей

- •3.4. Защита силовых ключей от режимов короткого замыкания

- •3.5. Силовые ключи с интегрированной системой защиты

- •Тема 4. Приминение мощных полупроводниковых ключей в силовых схемах

- •4.1. Основные области применения ключевых приборов

- •4.2. Типовые схемы транзисторных ключей

- •4.2.1. Ключ на биполярном транзисторе

- •4.2.2. Ключ на мощном мдп-транзисторе

- •4.2.3. Ключ на биполярном транзисторе с изолированным затвором

- •4.2.4. Ключ на статическом индукционном транзисторе

- •4.3. Тиристорные ключи

- •4.3.1. Ключ на тиристоре с электростатическим управлением

- •4.3.2. Ключи на тиристорах с регенеративным включением

- •4.3.3. Особенности запирания тиристорных ключей

- •4.4. Применение ключевых транзисторов в схемах электронных балластов

- •4.5. Применение мощных мдп-транзисторов в импульсных источниках питания

- •4.6. Применение мощных ключей в схемах управления электродвигателями переменного тока

- •4.6.1. Основные режимы работы силовых ключей в шим-инверторах для асинхронных электродвигателей

- •4.6.2. Особенности применения igbt в схемах с индуктивной нагрузкой

- •4.6.3. Переключение полевых тиристоров мст в мостовых схемах

- •Заключение

- •Литература

- •Учебное пособие

- •Силовая электроника

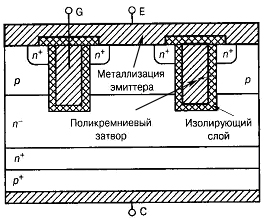

1.1.4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt)

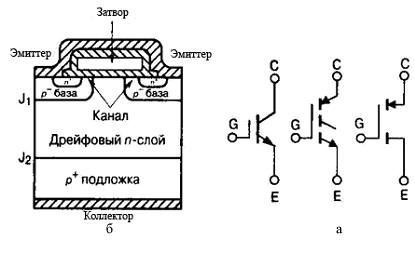

М онолитная структура, объединившая положительные качества биполярных, и МДП-транзисторов - называется IGBT, т.е. биполярный транзистор с изолированным затвором (рис. 1.15) [2,3,5]. При подаче на изолированный затвор положительного смещения возникает проводящий канал в р-области ячейки и между внешними выводами транзистора - коллектором и эмиттером начинает протекать ток. Поскольку высоколегированный р+-слой коллектора находится под воздействием внешнего положительного напряжения, в глубь низкоомной эпитаксиальной n-области начинается инжекция неосновных носителей, осуществляющих модуляцию проводящего канала. Данное свойство определило название IGBT как структуры с модулируемой проводимостью. При этом оказывается возможным значительное снижение сопротивления при ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ, не свойственное МДП-транзисторам.

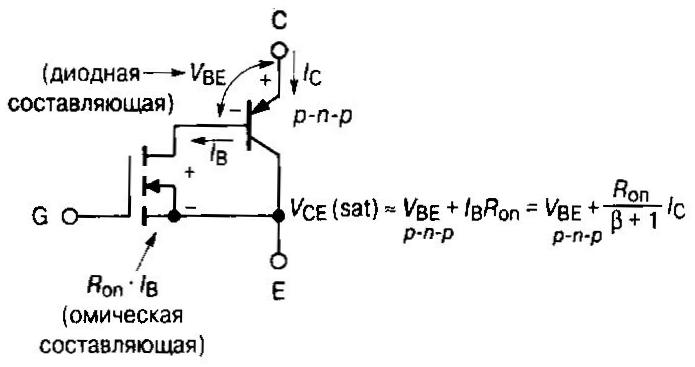

Схемотехнически структуру ячейки IGBT можно представить комбинацией двух главных составляющих управляющего МДП-транзистора и биполярного р-n-р транзистора (рис. 1.16).

Прямое напряжение на открытом ключе складывается из двух компонентов: напряжения на прямосмещенном эмиттерном переходе р-n-р-транзистора и падения на сопротивлении проводящего канала и модулируемой n-области. Таким образом, в отличие от МДП-ключа прямое падение напряжения в рассматриваемой структуре с одной стороны, не может быть меньше, чем пороговое значение диодной составляющей, а с другой стороны, оно пропорционально выходному току, умноженному на значительно меньшее промодулированное омическое сопротивление.

В области рабочих токов, температурный коэффициент является положительным, сохраняя преимущества полевого транзистора.

Рис. 1.15

В режиме токовых перегрузок высокая крутизна является причиной высоких плотностей тока, достигающих 10...20 А/мм2, что снижает время допустимых перегрузок и требует более быстродействующих методов защиты.

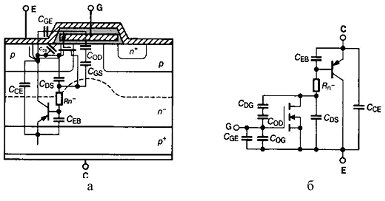

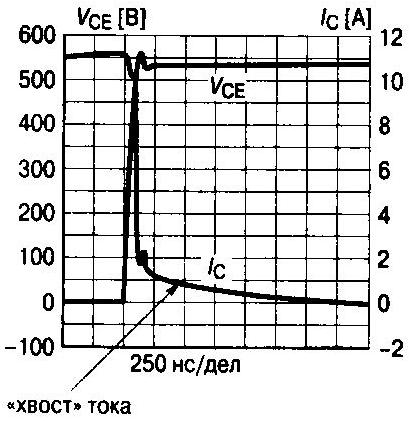

Переключательные свойства структуры определяются внутренними паразитными емкостями (рис. 1.17). Особенностью IGBT-структуры по сравнению с МДП-транзистором является наличие неосновных носителей накопленных в базовых областях ячейки. Быстрое полевое выключение МДП-составляющей структуры приводит к отсечке базовой n--области и дальнейшему уменьшению накопленного заряда только на основе рекомбинационных эффектов. Это определяет наличие дополнительной фазы в выключаемом токе транзистора называемой хвостовой частью коллекторного тока (tail current), ухудшающей частотные свойства структуры (рис. 1.18).

Рис. 1.16

Для уменьшения потерь в открытом состоянии и снижения остаточных напряжений сокращали длину ячейки структуры IGBT с 5...8 мкм, до 1 мкм. Структуры четвертого поколения изготавливаются на основе «Тrеnсh»-технологии, рис. 1.19.

Прямые падения напряжения не более 1.5 В при токах десятки и сотни ампер. Обладают устойчивостью к триггерному эффекту, и сохраняет расширенную область безопасной работы. К недостаткам следует отнести увеличенную входную емкость затвор-исток.

Рис. 1.17

Рис. 1.18 Рис.1.19