- •Электроника

- •Силовая электроника

- •Предисловие

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники 25

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых

- •Тема 4. Применение мощных полупроводниковых

- •Предисловие

- •Развитие полупроводниковых ключей

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники

- •1.1 Транзисторы

- •1.1.1 Основные виды силовых электронных ключей

- •1.1.2. Силовые биполярные транзисторы

- •1.1.3. Мощные мдп-транзисторы

- •1.1.4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt)

- •1.1.5. Статические индукционные транзисторы

- •1.2. Тиристоры

- •1.2.1. Однооперационные тиристоры

- •1.2.2. Запираемые тиристоры

- •1.2.3. Индукционные тиристоры

- •1.2.4. Полевые тиристоры

- •1.2.5. Модули силовых электронных ключей.

- •1.2.6 Элементная база и типовые узлы систем управления

- •1.2.7. Формирователи импульсов управления

- •1.2.8. Микропроцессоры в системах управления

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •2.1. Функции и структура систем управления преобразователями

- •2.2. Основные типы формирователей импульсов управления

- •2.3. Формирователи импульсов управления с совместной передачей энергии и формы управляющего сигнала

- •2.3.1. Трансформаторные фиу биполярных транзисторов

- •2.3.2. Трансформаторные фиу для ключей с изолированным затвором

- •2.3.3. Трансформаторные фиу тиристоров

- •2.4. Формирователи импульсов управления с раздельной передачей питания и информационного сигнала

- •2.4.1. Потенциальная развязка информационного сигнала

- •2.4.2. Драйверы силовых транзисторов

- •2.4.3. Подключение драйверов к входным цепям силовых транзисторов

- •2.4.4. Драйверы тиристоров

- •2.5. Источники питания драйверов

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых ключей

- •3.1. Основные виды перегрузок по напряжению и току

- •3.2. Методы защиты от помех

- •3.3. Защитные цепи силовых ключей

- •3.3.1. Цепи формирования траектории рабочей точки транзисторов

- •3.3.2. Защитные цепи тиристорных ключей

- •3.3.3. Защитные цепи силовых модулей

- •3.4. Защита силовых ключей от режимов короткого замыкания

- •3.5. Силовые ключи с интегрированной системой защиты

- •Тема 4. Приминение мощных полупроводниковых ключей в силовых схемах

- •4.1. Основные области применения ключевых приборов

- •4.2. Типовые схемы транзисторных ключей

- •4.2.1. Ключ на биполярном транзисторе

- •4.2.2. Ключ на мощном мдп-транзисторе

- •4.2.3. Ключ на биполярном транзисторе с изолированным затвором

- •4.2.4. Ключ на статическом индукционном транзисторе

- •4.3. Тиристорные ключи

- •4.3.1. Ключ на тиристоре с электростатическим управлением

- •4.3.2. Ключи на тиристорах с регенеративным включением

- •4.3.3. Особенности запирания тиристорных ключей

- •4.4. Применение ключевых транзисторов в схемах электронных балластов

- •4.5. Применение мощных мдп-транзисторов в импульсных источниках питания

- •4.6. Применение мощных ключей в схемах управления электродвигателями переменного тока

- •4.6.1. Основные режимы работы силовых ключей в шим-инверторах для асинхронных электродвигателей

- •4.6.2. Особенности применения igbt в схемах с индуктивной нагрузкой

- •4.6.3. Переключение полевых тиристоров мст в мостовых схемах

- •Заключение

- •Литература

- •Учебное пособие

- •Силовая электроника

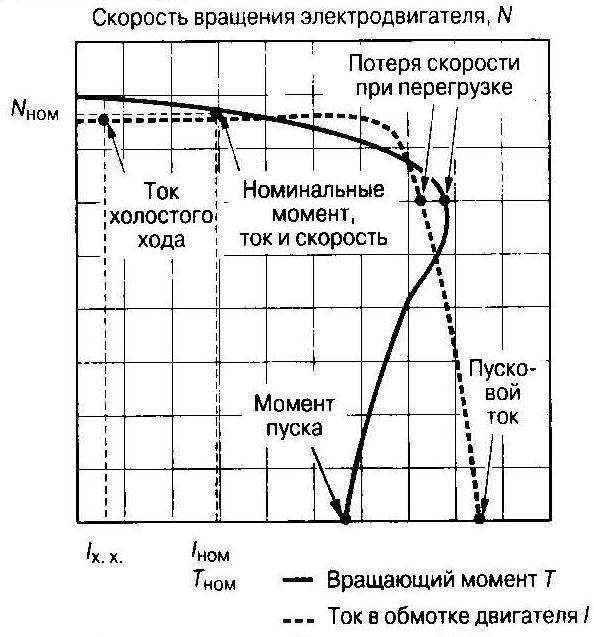

4.6. Применение мощных ключей в схемах управления электродвигателями переменного тока

4.6.1. Основные режимы работы силовых ключей в шим-инверторах для асинхронных электродвигателей

Особенностью применения ключевых приборов в устройствах управления электродвигателями является их способность выдерживать большие напряжения и токи, зачастую действующие одновременно. Это может приводить к уходу режима работы силового ключа за пределы границ области безопасной работы, если не обеспечить достаточного запаса по предельным параметрам [4].

Другая особенность применения заключается в воздействии на ключ высокого уровня помех, способных приводить к ложному срабатыванию без соответствующих мер защиты. Обмотка асинхронного электродвигателя представляет собой RL-нагрузку.

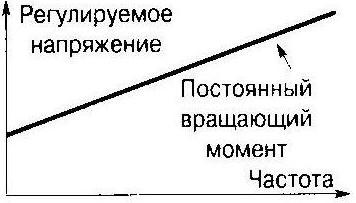

Для управления скоростью вращения двигателя изменяют частоту источника питания, при этом изменяется индуктивное сопротивление обмотки и соответственно ток. Чтобы поддерживать ток в обмотке постоянным для сохранения неизменным вращающего момента, используют соответствующее регулирование выходного напряжения от частоты (Рис. 4.69).

Рис. 4.69 |

Рис. 4.70

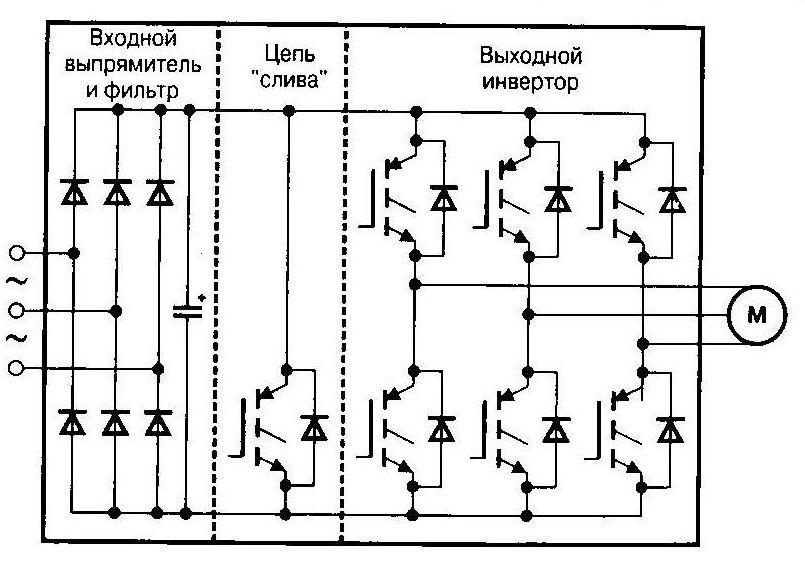

Это может привести к потере скорости и увеличению тока ключа при одновременно высоком напряжении. Таким образом, для управления асинхронным электродвигателем более всего подходит схема инвертора напряжения, построенная на основе полностью управляемых мощных ключевых приборов (IGBT, MCT, GTO и их разновидности), способных выдерживать большие токовые перегрузки. Данный инвертор должен преобразовывать энергию источника постоянного тока в энергию сигнала переменной частоты с низкочастотным гармоническим составом и регулируемым выходным напряжением и частотой. Выполнение этих требований обеспечивает применение инверторов напряжения с ШИМ. Общепринятой является конфигурация автономного инвертора со звеном постоянного тока (VWF-инвертор) (рис. 4.71).

Рис. 4.71 |

Рис. 4.72 |

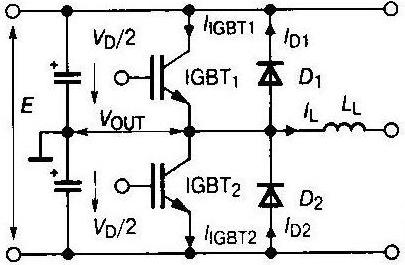

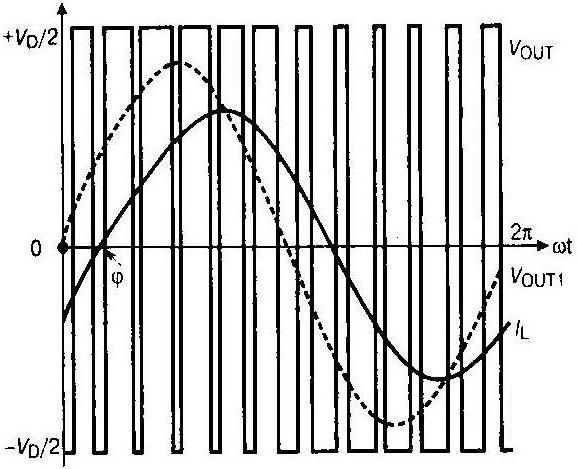

В данной схеме применяется поочередная коммутация вентилей при модулируемом по ширине сигнале управления. В результате выходной сигнал инвертора состоит из прямоугольных импульсов напряжения различной ширины VOUT (рис. 4.73).

Рис. 4.73

При резистивноиндуктивном характере обмотки асинхронного двигателя протекающий через нее ток IL имеет синусоидальную форму, которая сдвинута по фазе относительно основной гармоники выходного напряжения VOUT1.

Определение потерь мощности в ключевых элементах инвертора с ШИМ регулированием отличается от обычного метода, основанного на постоянстве коэффициента скважности D. Для двухтактной схемы среднее за период частоты коммутации напряжение на нагрузке:

VL = E(2D – 1) (4.104)

где Е — напряжение питания инвертора;

D =tP/T= ftP —скважность;

tP — длительность открытого состояния ключа;

f = 1/Т— частота коммутации.

Для формирования синусоидального тока нагрузки:

![]() (4.105)

(4.105)

где ω = 2πfOUT,

fOUT – частота выходного напряжения и тока,

требуется синусоидальное выходное напряжение инвертора:

![]() (4.106)

(4.106)

где

![]() – модуль комплексного сопротивления

нагрузки обмотки двигателя);

– модуль комплексного сопротивления

нагрузки обмотки двигателя);

![]() – угол

сдвига фаз между напряжением и током

нагрузки.

– угол

сдвига фаз между напряжением и током

нагрузки.

При выполнении условия f >> fOUT можно считать:

![]() (4.107)

(4.107)

Тогда значение коэффициента D при ШИМ-регулировании с учетом (4.104) и (4.106) можно представить выражением:

![]() (4.108)

(4.108)

где

![]() — коэффициент модуляции.

— коэффициент модуляции.

При этом среднюю мощность потерь в ключевых элементах инвертора можно рассчитать по следующей методике:

1. Динамические потери в управляемом ключе:

![]() (4.109)

(4.109)

где EON и EOFF – энергии потерь при переключении силового ключа в схеме с индуктивной нагрузкой, приведенные к заданной амплитуде тока нагрузки и напряжению питания инвертора (см. раздел 2.4.1).

2. Статические потери в управляемом ключе: (4.110)

![]()

где VCOND — напряжения ключа в открытом состоянии.

3. Статические потери в обратном диоде: (4.111)

![]()

где VD(cond) — напряжение на открытом диоде.

4. Динамические потери в обратном диоде (для диодов с мягким выключением tA = tB = trr/2):

![]() (4.112)

(4.112)

где Orr, Irr, trr — динамические характеристики диода.

Оценка реальных потерь в схемах преобразователей для асинхронных двигателей показывает, что при относительно невысокой частоте коммутации основную долю составляют потери мощности в открытом состоянии ключа и диода, которые в свою очередь зависят от максимального тока нагрузки, напряжения насыщения, а также произведения A = (m cosφ), учитывающего эффективность преобразователя по напряжению (m) и характер нагрузки (cos φ). При регулировании скорости двигателя с изменением частоты и амплитуды выходного сигнала параметр А также изменяется. Максимум мощности потерь в ключе определяется при А→1. Рабочий цикл силового ключа при этом максимален, а увеличение коэффициента мощности означает сближение максимумов открытого состояния tP и тока нагрузки. Максимальные потери в диоде возникают при отрицательных коэффициентах мощности (cosφ < 0), при этом преобразователь представляет собой источник с реверсированной мощностью.

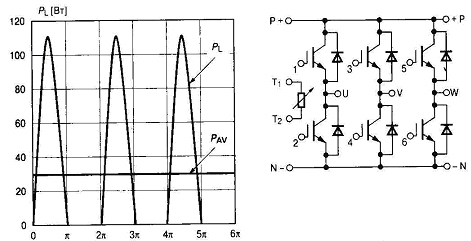

На рис. 4.74 представлено изменение мгновенной мощности потерь и ее среднее значение для отдельного IGBT-ключа трехфазного мостового модуля BSM50GD120DN2 в корпусе Econopack 2 фирмы «Infineon Technologies», предназначенного для применения в диапазоне 50 А 1200 В.

Параметры схемы преобразователя и режима нагрузки:

Напряжение питания инвертора Е = 540 В.

Действующее значение тока нагрузки /L (действ) = 25 А.

Частота коммутации f=4kHz.

Коэффициент мощности cos f = 0.8.

Коэффициент модуляции m = 0.8.

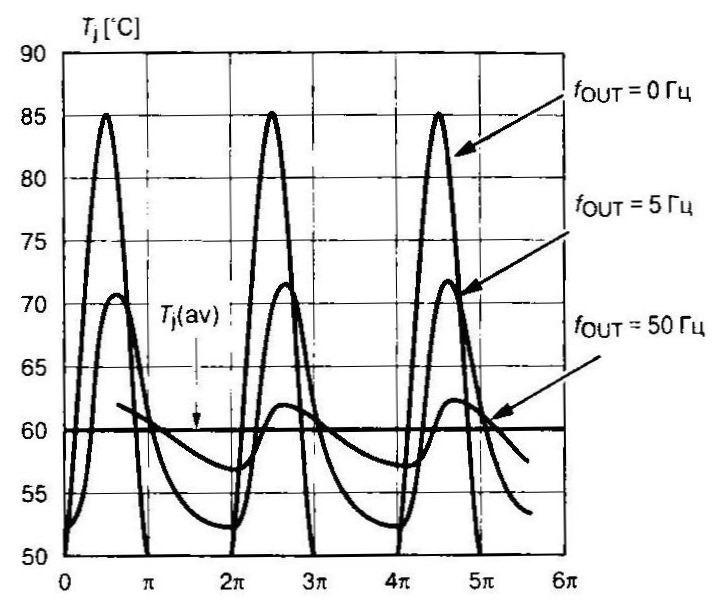

Изменение температуры кристалла ключа с учетом тепловых сопротивлений и мощности потерь представлено на рис. 4.75 для нескольких частот выходного напряжения. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. С ростом частоты fOUT максимальная температура перехода приближается к среднему значению, что позволяет на частотах в несколько десятков герц оценивать тепловой режим ключа на основе средних потерь.

2. Максимальная температура ключа резко возрастает при уменьшении tOUT до единиц герц, что соответствует величине частоты скольжения асинхронного двигателя.

Запуск электродвигателя также требует использования низких частот при большом вращающем моменте, который сопровождается увеличением тока нагрузки, что определяет наихудшие условия теплового режима ключа. Приведенные данные показывают, что относительно сложные законы управления с различными вариантами ШИМ, позволяющие получать (Качественные характеристики преобразователя, могут быть реализованы на основе полностью управляемых ключей, имеющих минимальное напряжение насыщения и способных выдерживать большие токовые перегрузки.

Мощные МДП-транзисторы могут рассматриваться в качестве конкурентоспособных ключей для данной сферы применения только при относительно низких напряжениях (менее 200 В). Наиболее предпочтительными в системах управления двигателями переменного тока являются транзисторы IGBT и тиристорные ключи. Выбор конкретного типа ключа определяется сферой применения асинхронного двигателя, которые различаются уровнем токовой нагрузки.

а б

Рис.4.74

Рис. 4.75

Например, в сфере индустриального электропривода на токи до 200 А преимущественно применяются IGBT- и МСТ-ключи с рабочим напряжением 600, 1200 и 1700 В. Для применения в системах городского электротранспорта при токах нагрузки в несколько сотен ампер эффективны сборки модульных конструкций IGBT- и GTO-тиристоры. В системах электроподвижного железнодорожного транспорта и метрополитена должны применяться ключи с повышенной плотностью выходного тока, так как токи нагрузки здесь достигают нескольких тысяч ампер.

Рассмотрим особенности переключения основных типов ключей (IGBT, МСТ и GTO) в режимах, соответствующих двигательной нагрузке.