- •Электроника

- •Силовая электроника

- •Предисловие

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники 25

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых

- •Тема 4. Применение мощных полупроводниковых

- •Предисловие

- •Развитие полупроводниковых ключей

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники

- •1.1 Транзисторы

- •1.1.1 Основные виды силовых электронных ключей

- •1.1.2. Силовые биполярные транзисторы

- •1.1.3. Мощные мдп-транзисторы

- •1.1.4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt)

- •1.1.5. Статические индукционные транзисторы

- •1.2. Тиристоры

- •1.2.1. Однооперационные тиристоры

- •1.2.2. Запираемые тиристоры

- •1.2.3. Индукционные тиристоры

- •1.2.4. Полевые тиристоры

- •1.2.5. Модули силовых электронных ключей.

- •1.2.6 Элементная база и типовые узлы систем управления

- •1.2.7. Формирователи импульсов управления

- •1.2.8. Микропроцессоры в системах управления

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •2.1. Функции и структура систем управления преобразователями

- •2.2. Основные типы формирователей импульсов управления

- •2.3. Формирователи импульсов управления с совместной передачей энергии и формы управляющего сигнала

- •2.3.1. Трансформаторные фиу биполярных транзисторов

- •2.3.2. Трансформаторные фиу для ключей с изолированным затвором

- •2.3.3. Трансформаторные фиу тиристоров

- •2.4. Формирователи импульсов управления с раздельной передачей питания и информационного сигнала

- •2.4.1. Потенциальная развязка информационного сигнала

- •2.4.2. Драйверы силовых транзисторов

- •2.4.3. Подключение драйверов к входным цепям силовых транзисторов

- •2.4.4. Драйверы тиристоров

- •2.5. Источники питания драйверов

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых ключей

- •3.1. Основные виды перегрузок по напряжению и току

- •3.2. Методы защиты от помех

- •3.3. Защитные цепи силовых ключей

- •3.3.1. Цепи формирования траектории рабочей точки транзисторов

- •3.3.2. Защитные цепи тиристорных ключей

- •3.3.3. Защитные цепи силовых модулей

- •3.4. Защита силовых ключей от режимов короткого замыкания

- •3.5. Силовые ключи с интегрированной системой защиты

- •Тема 4. Приминение мощных полупроводниковых ключей в силовых схемах

- •4.1. Основные области применения ключевых приборов

- •4.2. Типовые схемы транзисторных ключей

- •4.2.1. Ключ на биполярном транзисторе

- •4.2.2. Ключ на мощном мдп-транзисторе

- •4.2.3. Ключ на биполярном транзисторе с изолированным затвором

- •4.2.4. Ключ на статическом индукционном транзисторе

- •4.3. Тиристорные ключи

- •4.3.1. Ключ на тиристоре с электростатическим управлением

- •4.3.2. Ключи на тиристорах с регенеративным включением

- •4.3.3. Особенности запирания тиристорных ключей

- •4.4. Применение ключевых транзисторов в схемах электронных балластов

- •4.5. Применение мощных мдп-транзисторов в импульсных источниках питания

- •4.6. Применение мощных ключей в схемах управления электродвигателями переменного тока

- •4.6.1. Основные режимы работы силовых ключей в шим-инверторах для асинхронных электродвигателей

- •4.6.2. Особенности применения igbt в схемах с индуктивной нагрузкой

- •4.6.3. Переключение полевых тиристоров мст в мостовых схемах

- •Заключение

- •Литература

- •Учебное пособие

- •Силовая электроника

1.2.2. Запираемые тиристоры

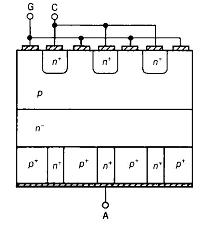

Для ликвидации эффектов локализации и шнурования анодного тока и уменьшения влияния продольного сопротивления базового р-слоя в запираемых тиристорах (рис. 1.28) используют многоканальную структуру рис. 1.29. Областью применения таких тиристоров являются преобразователи без обратных шунтирующих диодов, например управляемые выпрямители [2,3,5].

Поскольку обратное напряжение тиристора падает на анодном р+-n--переходе, р+-область анода выполняется однородной по всей площади ячейки. Такие приборы не способны блокировать высокие обратные напряжения. Однако этого и не требуется во многих практических схемах применения (например, в автономных инверторах напряжения).

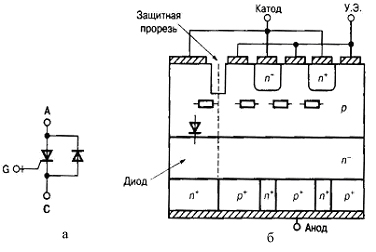

Физические процессы, протекающие в структурах запираемых тиристоров, во многом аналогичны уже рассмотренным для однооперационного прибора. Исключение составляет процесс прерывания анодного тока отрицательным током управления. Для улучшения энергетических показателей схемы и защиты ключа от всплесков напряжения используют встречно-параллельный диод. Однако у них увеличен ток утечки и снижена стойкость к эффекту dv/dt.

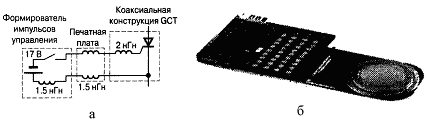

Увеличению скорости изменения запирающего тока препятствуют: уменьшение коэффициента запирания всей структуры и высокая паразитная индуктивность управляющего электрода (100...300 нГн). Это не позволяет использовать GTO в схемах последовательного соединения, так как невозможно обеспечить одновременное и быстрое запирание всех тиристоров. С появлением тиристоров с жестким принципом управления, HD-GTO, скорость нарастания тока управляющего электрода увеличивалась на два порядка (до 2000...4000 А/мкс), а паразитная индуктивность была снижена до 4...5 нГн. Разброс по времени выключения не превышал 0.1 мкс, что позволяло использовать HD-GTO в последовательных цепях без подбора параметров. Создали специальные структуры, запираемые тиристоры на токи (до 3...4 кА), в которой все параллельные ячейки имеют одинаковое время выключения. При подаче отрицательного смещения в цепь электрода управления происходит быстрое увеличение запирающего тока. Анодный ток как бы переключается в цепь электрода управления, а рабочая часть структуры из четырехслойной преобразуется в трехслойную, аналогичную р-n-р-транзистору, который быстро запирается в режиме оборванной базы. Эти тиристоры получили название GCT. Структура данного тиристора на ток 4 кА состоит из двух тысяч сегментов, каждый из которых способен запирать ток порядка 2 А. Реализована структура на полупроводниковой пластине диаметром около 90 мм. Поэтому разрабатываются также специальные конструкции GCT с интегрированным формирователем, получившим название IGCT, т.е. интегрированный GCT (рис. 1.31).

При создании высоковольтных (более 4.5 кВ) структур запираемых тиристоров (как GTO, так и GCT) используют некоторую модификацию базовых ячеек.

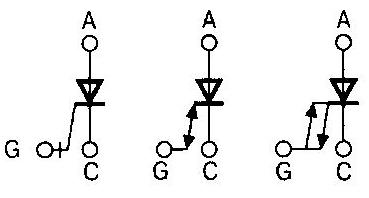

Рис. 1.28 Рис. 1.29

Рис. 1.30

Рис. 1.31

1.2.3. Индукционные тиристоры

Процесс изготовления индукционных тиристоров технологически довольно сложен. Он, основан на планарно-диффузионной технологии. Значительная мощность, индукционного тиристора, накладывает требования, связанные с повышением плотности размещения элементарных ячеек и приданием им однородных свойств [5].

Рассмотрим структуру тиристора на примере базовой ячейки с поверхностным затвором (рис. 1.32).

Наличие четырех слоев различной проводимости определили применение слова тиристор в обозначении структуры. Особенностью тиристора по сравнению с SCR и GTO, является отсутствие внутренней положительной обратной связи. Нерегенеративный механизм включения имеет преимущества, помехоустойчивость к внешним воздействиям, повышенный диапазон рабочих температур (более 200°С), возможность переключения анодного тока повышенной плотности.

Индукционный тиристор сочетает высокую перегрузочную способность по току с быстрым протеканием процессов переключения. Проводящее состояние рассматриваемой структуры обеспечивается простым снятием отрицательного напряжения управления на затворе.

Небольшой положительный ток управления (порядка 2...ЗА) формируется с целью ускорения фронта включения. Это относится к нормально открытой структуре SITh. Существуют также нормально закрытые структуры тиристоров, не проводящие ток при нулевом смещении на управляющей сетке. Даже кратковременное отключение отрицательного смещения может вызвать катастрофические последствия в силовой схеме. Поэтому усилия разработчиков обращены на устранение данного недостатка.

Рис.1.32