- •Электроника

- •Силовая электроника

- •Предисловие

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники 25

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых

- •Тема 4. Применение мощных полупроводниковых

- •Предисловие

- •Развитие полупроводниковых ключей

- •Тема 1. Элементная база силовой электроники

- •1.1 Транзисторы

- •1.1.1 Основные виды силовых электронных ключей

- •1.1.2. Силовые биполярные транзисторы

- •1.1.3. Мощные мдп-транзисторы

- •1.1.4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt)

- •1.1.5. Статические индукционные транзисторы

- •1.2. Тиристоры

- •1.2.1. Однооперационные тиристоры

- •1.2.2. Запираемые тиристоры

- •1.2.3. Индукционные тиристоры

- •1.2.4. Полевые тиристоры

- •1.2.5. Модули силовых электронных ключей.

- •1.2.6 Элементная база и типовые узлы систем управления

- •1.2.7. Формирователи импульсов управления

- •1.2.8. Микропроцессоры в системах управления

- •Тема 2. Управление силовыми полупроводниковыми

- •2.1. Функции и структура систем управления преобразователями

- •2.2. Основные типы формирователей импульсов управления

- •2.3. Формирователи импульсов управления с совместной передачей энергии и формы управляющего сигнала

- •2.3.1. Трансформаторные фиу биполярных транзисторов

- •2.3.2. Трансформаторные фиу для ключей с изолированным затвором

- •2.3.3. Трансформаторные фиу тиристоров

- •2.4. Формирователи импульсов управления с раздельной передачей питания и информационного сигнала

- •2.4.1. Потенциальная развязка информационного сигнала

- •2.4.2. Драйверы силовых транзисторов

- •2.4.3. Подключение драйверов к входным цепям силовых транзисторов

- •2.4.4. Драйверы тиристоров

- •2.5. Источники питания драйверов

- •Тема 3. Методы и схемы защиты полупроводниковых ключей

- •3.1. Основные виды перегрузок по напряжению и току

- •3.2. Методы защиты от помех

- •3.3. Защитные цепи силовых ключей

- •3.3.1. Цепи формирования траектории рабочей точки транзисторов

- •3.3.2. Защитные цепи тиристорных ключей

- •3.3.3. Защитные цепи силовых модулей

- •3.4. Защита силовых ключей от режимов короткого замыкания

- •3.5. Силовые ключи с интегрированной системой защиты

- •Тема 4. Приминение мощных полупроводниковых ключей в силовых схемах

- •4.1. Основные области применения ключевых приборов

- •4.2. Типовые схемы транзисторных ключей

- •4.2.1. Ключ на биполярном транзисторе

- •4.2.2. Ключ на мощном мдп-транзисторе

- •4.2.3. Ключ на биполярном транзисторе с изолированным затвором

- •4.2.4. Ключ на статическом индукционном транзисторе

- •4.3. Тиристорные ключи

- •4.3.1. Ключ на тиристоре с электростатическим управлением

- •4.3.2. Ключи на тиристорах с регенеративным включением

- •4.3.3. Особенности запирания тиристорных ключей

- •4.4. Применение ключевых транзисторов в схемах электронных балластов

- •4.5. Применение мощных мдп-транзисторов в импульсных источниках питания

- •4.6. Применение мощных ключей в схемах управления электродвигателями переменного тока

- •4.6.1. Основные режимы работы силовых ключей в шим-инверторах для асинхронных электродвигателей

- •4.6.2. Особенности применения igbt в схемах с индуктивной нагрузкой

- •4.6.3. Переключение полевых тиристоров мст в мостовых схемах

- •Заключение

- •Литература

- •Учебное пособие

- •Силовая электроника

1.2.1. Однооперационные тиристоры

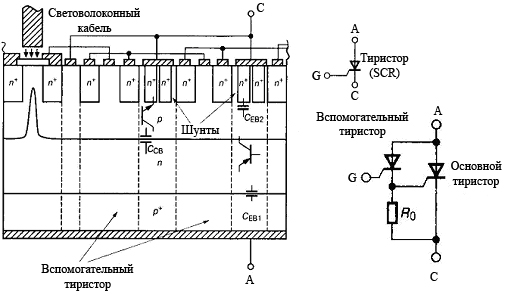

На рис. 1.25 представлена структура мощного тиристорного ключа, управляемого светом (Ultra High Power Light Trigger Thyristor). Данная структура является не только многоячейковой и двухуровневой, т.е. содержащей основную и вспомогательную часть. Двухуровневая структура, содержащая дополнительный внутренний тиристор, предназначенный для более эффективного включения основной структуры, менее подвержена явлениям локальных перегрузок [2,3,5]. Схематически подобное построение тиристорной структуры представлено на рис.1.25.

Для переключения структуры тиристора из закрытого состояния в открытое используется световой сигнал, передаваемый по световолоконому кабелю. Такой принцип управления характерен для высоковольтных приборов с рабочими напряжениями более 5 кВ. Освещение р-базы крайней ячейки квантами света вызывает генерацию электронов и дырок повышенной концентрации. При этом понижается потенциальный барьер в центральном переходе, и данная часть структуры переходит в открытое состояние, отпирая в свою очередь многоканальную структуру вспомогательного тиристора (Auxiliary Thyristor). Силовой ток вспомогательной структуры является управляющим током для основной части прибора, обеспечивая быстрое ее включение.

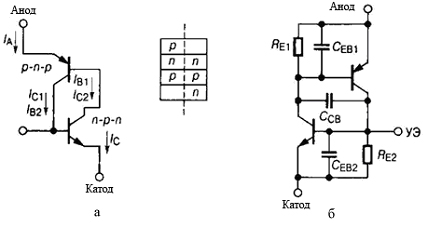

В такой модели коллекторный ток каждого из транзисторов одновременно является базовым током другого. Переключение структуры тиристора в проводящее состояние происходит при выполнении условия, при котором сумма коэффициентов передачи токов транзисторов от эмиттера к коллектору становится равной единице (рис. 1.26)

Рис. 1.25

Переключение структуры в проводящее состояние может быть реализовано с помощью управляющего тока или светового излучения. Другими механизмами переключения могут быть тепловой нагрев структуры, превышение допустимого уровня напряжения в анодной цепи тиристора, повышенная скорость изменения данного напряжения, ионизирующее излучение. Все эти факторы следует учитывать при обеспечении надежной работы тиристорных ключей. Переходный процесс выключения однооперационного тиристора фактически определяет его предельное быстродействие. Выключение данного тиристора происходит либо по аноду, т.е. когда между анодом и катодом подается отрицательное напряжение, либо путем уменьшения нагрузочного тока до значений ниже поддерживающего тока, когда прерывается действие внутреннего механизма положительной обратной связи. Способ запирания определяется типом коммутирующей схемы (узла коммутации). Среди способов выключения тиристоров принято различать естественное выключение (или естественную коммутацию) и принудительное (принудительную или искусственную коммутацию). Естественная коммутация происходит под воздействием переменного, обычно сетевого, напряжения в момент спадания тока до нуля. Естественная коммутация широко используется в регуляторах переменного напряжения и выпрямителях.

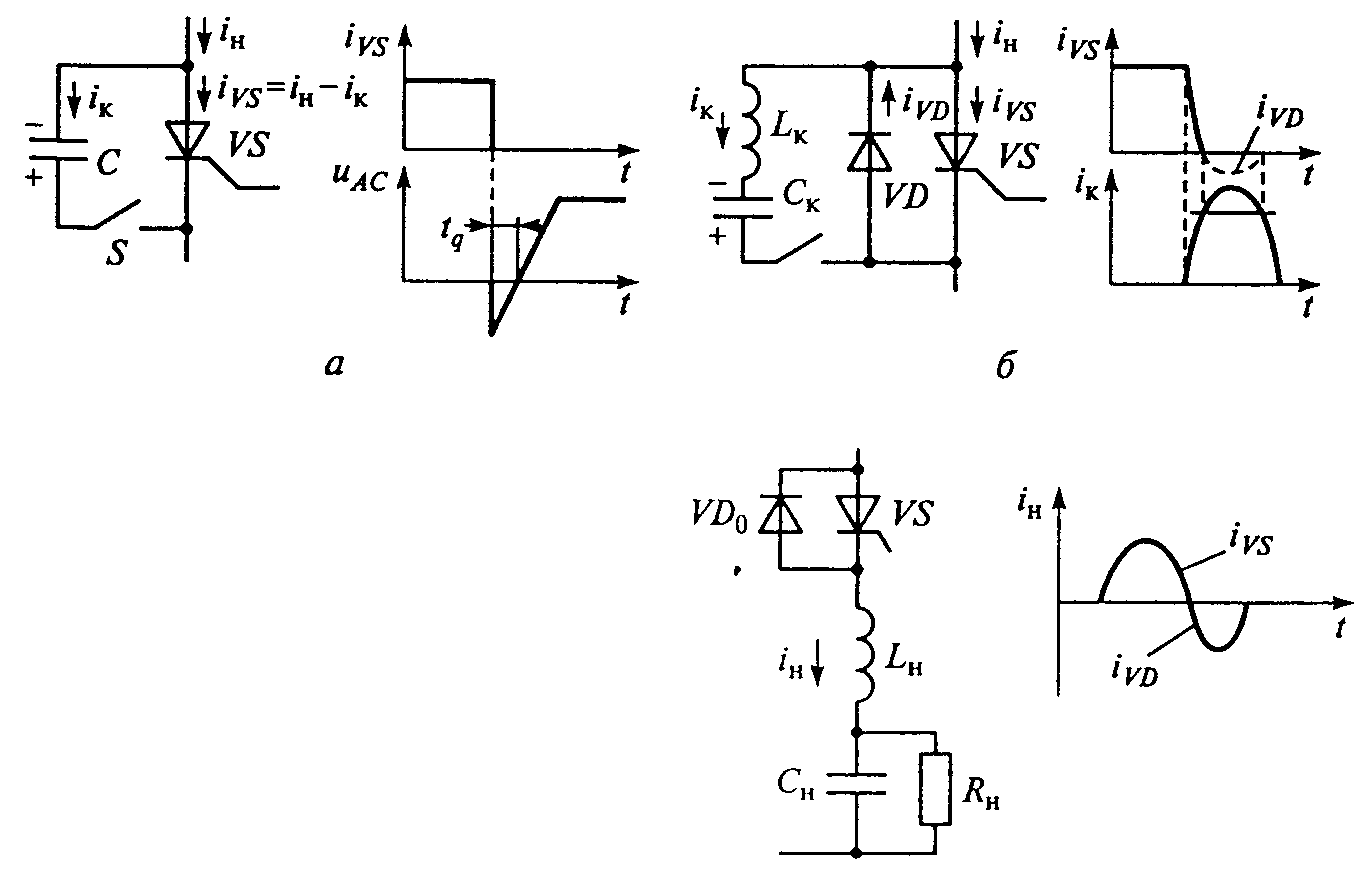

Способы

принудительной коммутации. Наиболее

характерны из них следующие: подключение

предварительно заряженного конденсатора

(рис. 1.27,а), подключение LC-цепи

с предварительно заряженным конденсатором

(рис. 1.27,б) и использование колебательного

характера переходного процесса в цепи

нагрузки (рис.1. 27,в). При коммутации по

схеме на рис. 1.27,а подключение коммутирующего

конденсатора, например, другим

вспомогательным тиристором, вызывает

его разряд на проводящий основной

тиристор. Так как разрядный ток

конденсатора направлен встречно прямому

току тиристора, последний снижается до

нуля, и тиристор выключается. Интервал

времени между началом разряда конденсатора

и изменением на нем полярности напряжения

под воздействием внешних источников

напряжения или тока должен соответствовать

времени выключения тиристора

![]() .

.

Рис. 1.26

в

Рис. 1.27

В

схеме на рис. 1.27,б подключение LC-контура

вызывает колебательный разряд

коммутирующего конденсатора

![]() .

При этом в начале разрядный ток протекает

через тиристор встречно его прямому

току, а когда они становятся равными,

тиристор выключается. Далее ток LC-контура

переходит из тиристора VS

в диод VD.

Пока через диод VD

протекает ток контура, к тиристору VS

будет приложено обратное напряжение,

равное падению напряжения на открытом

диоде. Этот интервал времени должен

соответствовать времени выключения

тиристора

.

.

При этом в начале разрядный ток протекает

через тиристор встречно его прямому

току, а когда они становятся равными,

тиристор выключается. Далее ток LC-контура

переходит из тиристора VS

в диод VD.

Пока через диод VD

протекает ток контура, к тиристору VS

будет приложено обратное напряжение,

равное падению напряжения на открытом

диоде. Этот интервал времени должен

соответствовать времени выключения

тиристора

.

В

схеме на рис. 1 .27, в включение тиристора

VS

на комплексную RLC-нагрузку

вызовет переходной процесс. При

определенных параметрах нагрузки этот

процесс может иметь колебательный

характер с изменением полярности тока

нагрузки

![]() .

В этом случае после выключения тиристора

VS

происходит включение диода VD,

который начинает проводить ток

противоположной полярности. Время

проводящего состояния диода, как и в

схеме на рис.1 .27,б, должно соответствовать

времени выключения тиристора

.

В этом случае после выключения тиристора

VS

происходит включение диода VD,

который начинает проводить ток

противоположной полярности. Время

проводящего состояния диода, как и в

схеме на рис.1 .27,б, должно соответствовать

времени выключения тиристора

![]() .

Иногда этот способ коммутации называют

квазиестественным, так как он связан с

изменение полярности тока нагрузки.

.

Иногда этот способ коммутации называют

квазиестественным, так как он связан с

изменение полярности тока нагрузки.