Глава 8

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ОТ БРОНЗОВОГО К ЖЕЛЕЗНОМУ ВЕКУ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

Переходный период от бронзового века к железному веку на территории Западно-Сибирской равнины в среднем падает на конец VIII - начало VI в, до н.э. Климатические условия в это время изменились в сторону дальнейшего увлажнения, что привело к обводнению и сокращению лесных угодий. По этой причине в VIII - VII вв. до н.э. северное лесное население вынуждено было переселиться. Оно продвигалось на юг и юго-запад но прибрежной лесной полосе в поисках новых охотничьих угодий. По своему содержанию это время было для Западной Сибири продолжением бронзового века, но к югу и западу от нее уже начался железный век, складывался новый скифо-сибирский мир. И в западносибирском материале пусть редко, но встречаются привозные предметы этого мира: типичные «скифские» бронзовые наконечники стрел, обломки бронзовых котлов и др. Перейдем к характеристике культур переходного периода.

ПОЗДНЕИРМЕНСКАЯ КУЛЬТУРА

Фактически является последним этапом ирменской культуры. Она представлена неукрепленными поселениями, городищами и курганными могильниками. Почта асе они находятся на территории Барабы. В Верхнем Приобье их встречено очень мало, хотя к предшествующему периоду относится значительное количество памятников. Это заставило некоторых исследователей считать, что в переходный период происходил значительный отток населения из Приобья в Барабу. Позднирменский материал можно датировать второй половиной VIII - началом VI в. до н.э.

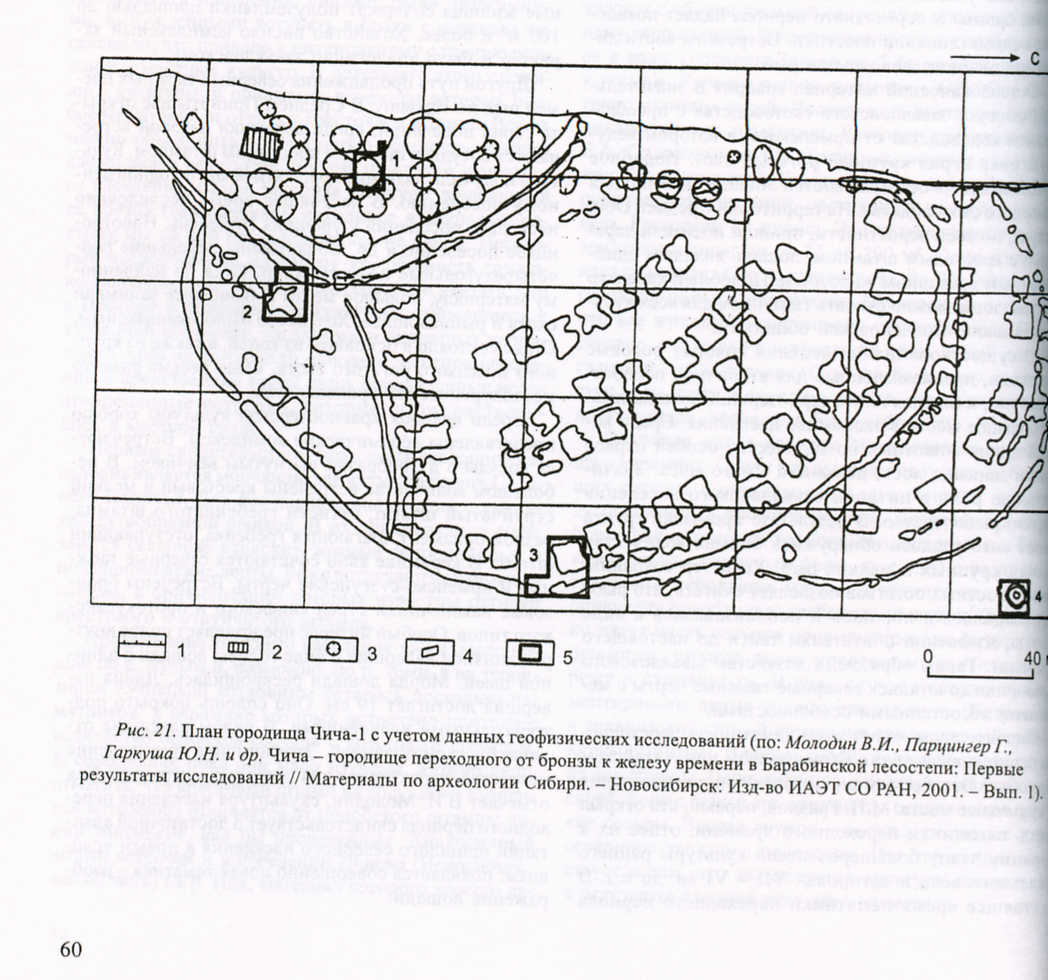

Совершенно уникальным оказалось городите Чича-1 в Барабе, расположенное близ оз. Малая Чича, Его исследованием руководит В.И. Молодин. На поверхности самого городища и прилегающей к нему неогражденной части поселения прослежены остатки (западины) 32 жилищ. Раскопки одного из них показали, что оно было в одночасье покинуто (вероятно, из-за военной опасности), а потом сгорело.

В 1999 г. на Чиче-1 при помощи немецких специалистов впервые на территории Сибири произведено детальное геофизическое обследование археологического памятника. В результате удалось, не вскрывая поверхность, получить его примерный план. Оказалось, что жилищ было не 32, а более сотни. Прослежена планировка улиц и переулков. Зафиксирована мощная система оборонительных сооружений. Раскопки подтвердили правильность снятого геофизиками плана. Общая площадь памятника более 30 га.

На поселении Туруновка-4 раскопано огромное двухкамерное жилище в виде полуземлянки. Оно, видимо, свидетельствует о сохранении традиции зимнего содержания скота в домах. Обращает на себя внимание обломок бронзового котла, типичного для скифо-сибирского мира. Большое количество обломков костей домашних животных говорит о том, что скотоводство, как и прежде, имело большое значение в хозяйстве населения. Вероятно, занимались местные жители и земледелием, хотя прямых свидетельств этому нет. В Барабе раскопано лишь несколько курганов позднеирмепского времени, материал которых свидетельствует о сохранении прежних ир-менских традиций.

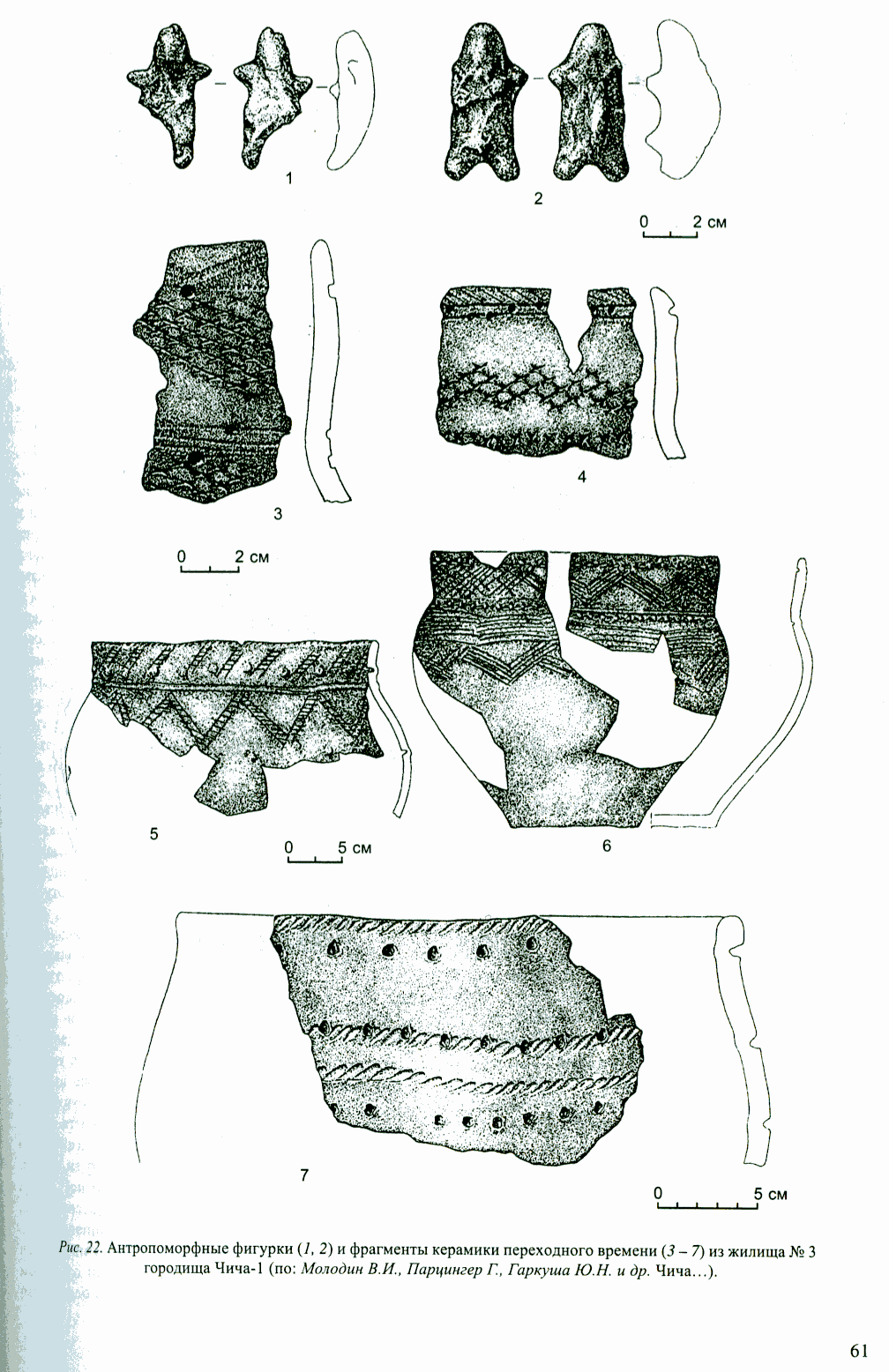

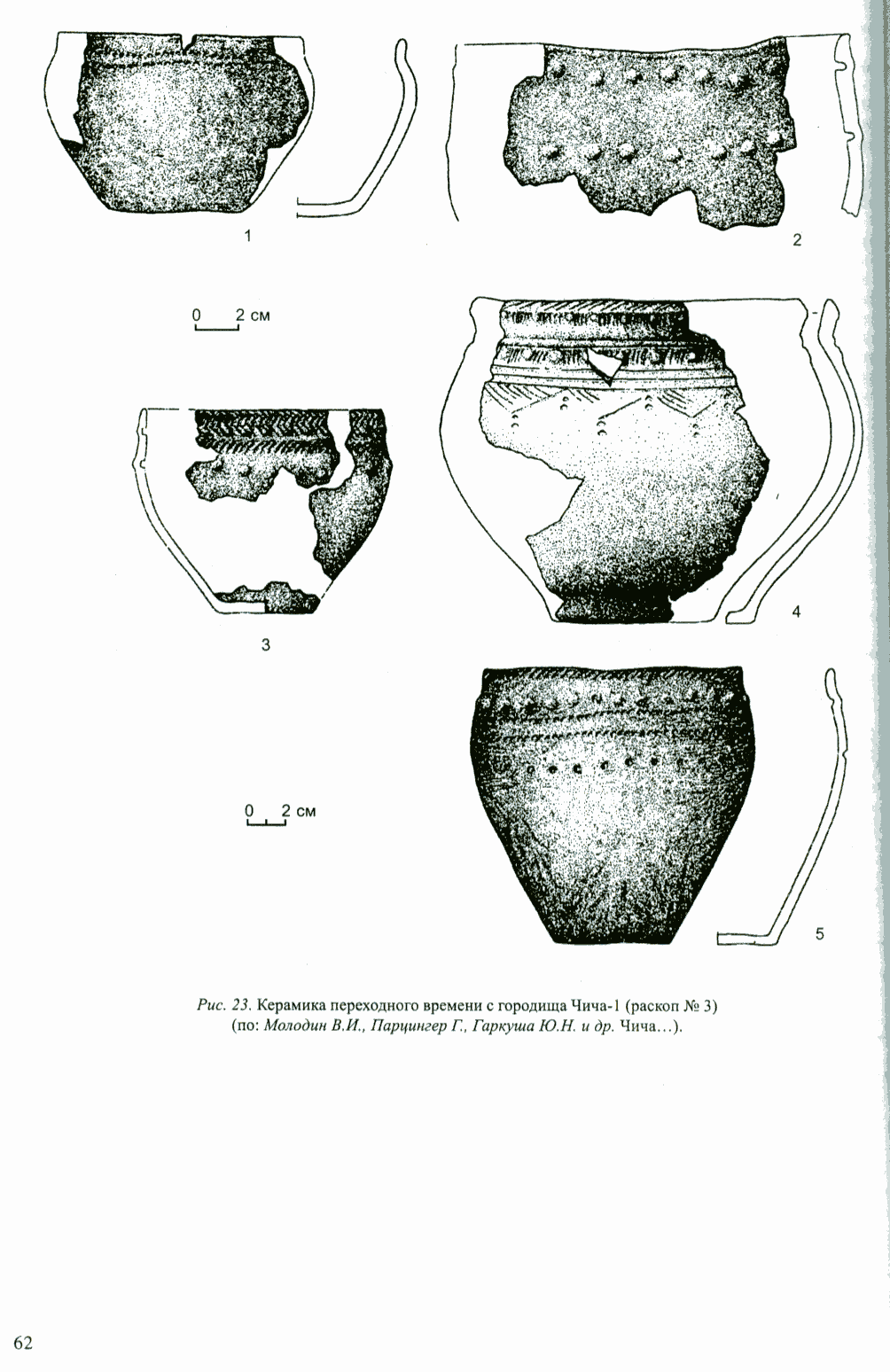

Керамика характеризуется значительной близостью к ирменским материалам, но имеет и своеобразные черты. Это исчезновение резко профилированных сосудов с раздутым туловом, появление горшков с вертикальной шейкой. Возросла роль гребенчатой орнаментации при общем преобладании речной техники нанесения орнамента. Наблюдается уменьшение удельного веса геометрических фигур. Их постепенно заменяют зигзаги, наклонные линии и «елочный» узор. Появились сосуды с двумя рядами «жемчужин». Произошло общее обеднение орнаментации, выражающееся в сокращении орнаментальных мотивов и увеличении числа сосудов с неорнаментированным туловом. Реже применялось лощение внешней поверхности сосуда. Предложенная В.И. Молодиным характеристика позднсирменской керамики Барабы (особенно ее второй и третий типы) полностью совпадает с материалами Верхнего Приобья, Отличие заключается в том, что среди барабинских сосудов встречается керамика, которая в раннем железном веке «переросла» в материалы саргатской культуры.

Характерная особенность переходного периода -появление миниатюрной глиняной скульптуры. Начало этой традиции, как указывалось выше, было отмечено в конце ирменской культуры. На городище Чича-1 и на поселении Туруновка-4 обнаружены схематичные изображения медведей и медведицы, а также несколько мужских скульптур, изготовленных из глины.

57

В лесостепном Притоболье, как и в Приишимье, аналогичной культурой переходного периода является баитовская культура, предшествовавшая саргатской культуре.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТАЕЖНЫХ ПЛЕМЕН

И СЛОЖЕНИЕ НОВЫХ КУЛЬТУР

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ПОЛОСЕ

В VIII - VI вв. до н.э. в Западной Сибири значительно изменился климат. Наступил период увлажненности, повысился уровень озер и рек. В таежной местности резко увеличилась площадь болот, сократились охотничьи угодья. Это отрицательно сказалось на жизни населения, для которого охота являлась одним из главных источников питания. Началось относительное перенаселение. Переход к производящему хозяйству в условиях тайги был невозможен. Оставался один путь - миграция избыточного населения.

Видимо, из районов Сургутского Приобья (мест распространения атлымской культуры) часть таежного населения стала передвигаться на юг. Передвижение шло по привычной лесной территории, расположенной вдоль Оби, Иртыша и их притоков. Группы переселяющегося населения, видимо, были экзогамными, вынужденными вступать в браки с местным населением, что привело к интенсивному слиянию пришлой и местных культур. В результате этого сложились культуры, в орнаменте керамики которых особое место заняли оттиски крестового штампа. Все их можно объединить в культурную общность, которая сложилась в результате синтеза пришлого и местного населения. Самая западная культура, вошедшая в ее состав (гамаюнская), находится в Зауралье, поэтому мы на ней останавливаться не будем. Некоторые исследователи называют эту общность гамаюно-молчановской. Необходимо сразу же указать, что в Приобье и Прииртышье культуры, относящиеся к указанной общности, не занимали сплошных территорий. Они не вытеснили основное местное население, а представляли собой лишь определенные недолговременные островки, которые потом растворились в местной среде.

Первым свидетельством появления северного населения является молчановская культура на юге Среднего Приобья. Для нее характерны горшки с выгнутой дугообразной шейкой. В их орнаментации сочетаются северные еловские, южные андроноидные и позднеирменские черты. Реже встречаются баночные сосуды, в орнаментации которых известны оттиски крестового и струйчатого штампа.

Продвижение таежного населения на юг далее пошло по р. Чулым и, возможно, по р. Томи, а на территории Кузнецкой котловины осталось несколько памятников, в керамике которых встречено некоторое количество обломков сосудов с крестовым штампом. К сожалению, пока они мало изучены. Можно лишь отметить, что крестовый штамп на сосудах из Кузнецкой котловины отличается от приобского штампа: линии тоненькие, как бы прорезанные. Аналогичный штамп встречен и в поселении Линево (Новосибирская область) на р. Иня, материал которого хорошо да-

тируется по наконечнику стрелы VIII - VII вв. до н.э. Видимо, заселение данного региона шло из Кузнецкой котловины, а не из Приобья, т.к. крестовый штамп на изделиях завьяловской культуры отличался по своему виду от кузнецкого штампа. Среди находок из пос-ления Линево особое место занимает выполненное из рога скульптурное изображения лося с коротким хвостом. Голова животного отломана. Туловище украшено орнаментом из цепочки ромбов и параллельных насечек на крупе.

Завьяловская культура открыта Т.Н. Троицкой в Новосибирском Приобье. Представлена она лишь двумя городищами у с. Завьялове на берегу Обского водохранилища и Томским могильником. Незначительное количество керамики, орнаментированной крестовым штампом, встречено в некоторых других поселениях вместе с позднеирменскими материалами (Ивановка-3). Мы остановимся на завьяловской культуре более подробно, так как располагаем достаточным количеством материала для реконструкции жизни населения в переходный период.

Городище Завьялове-1 полностью разрушено при затоплении ложа Новосибирского водохранилища. Ко времени его открытия сохранялся лишь небольшой участок с оборонительной системой и прилегающей к нему территорией. В настоящее время и он обрушился в воду. Городище Завьялово-5 было расположено у устья р. Каракан при ее впадении в Обь. Оно частично размыто водой. Исследована почти вся сохранившаяся часть памятника. Раскопки производились Е.А. Сидоровым и Т.Н. Троицкой, материал подытожен ТВ. Мжельской. Городище было ограждено оборонительной системой, состоявшей из двух рвов и вала. Раскопано 10 жилищ. Это подквадратные полуземлянки площадью от 72 до 200 м2. Одно жилище двухкамерное. Следы перестроек на Завьяловском городище не были обнаружены. Можно предположить, что все жилища существовали одновременно. Подсчитано, что число проживавших здесь людей достигало 350 - 400 человек. Судя по большому количеству золы, сажи и горелого дерева, городище погибло от пожара, после чего было заброшено.

Основная масса находок Завьяловского городища - керамика. Среди нее выделяется группа небольших сосудов с округлым или уплощенным дном и дугообразной в профиле шейкой. Встречаются слабопрофилированные горшки, смыкающиеся с банками, сосуды баночных форм, кувшины с раздутым туловом и небольшие миски. В технике нанесения орнамента преобладает гребенчатый штамп. Примерно пятая часть сосудов орнаментирована фигурным штампом: прежде всего крестовым, значительно реже - струйчатым. В ряде случаев сосуды орнаментированы двумя рядами «жемчужин». Встречен и архаический способ нанесения орнамента отступающим штампом. В целом керамику можно разделить на две группы. Первая группа - повторяющая как по своей форме, так и по орнаменту поздненеирменс-кие сосуды. Вторая группа - сосуды, типичные для северного таежного населения. Все это свидетельствует о том, что завьяловская культура сложилась в результате слияния этих двух элементов.

58

Известен лишь один могильник завьяловской культуры. Это Томский грунтовый могильник, раскопанный в 18X7 - 1889 1т. В его состав входило 47 неглубоких могил. Погребенные лежали на правом боку, головой на юг и юго-запад; в нескольких случаях зафиксировано трупосожжение. Этому есть аналоги в ирмснских и позднеирменских материалах. Найдена мять целых и обломки двух сосудов. Четыре из них орнаментированы крестовым штампом, который водном случае нанесен отступающей техникой. Обнаружен многочисленный бронзовый инвентарь: оружие (чеканы, кинжалы, наконечники копий), орудия (ножи), украшения (браслеты) и зеркала.

Среди находок завьяловской культуры надо отметить большое количество каменных грузил для рыболовных сетей, нижнюю плиту зернотерки и роговые мотыжки. предназначенные для вторичной обработки земли. Датировать завьяловские городища помогли двухлопастные бронзовые наконечники стрел скифского типа, относящиеся к концу VIII -началу VI в. до н.э. Интересны предметы мелкой глиной пластики: полумесяц, модель каменного грузила и схематично выполненной животное с длинной шеей. Как указывалось выше, именно на период поздней бронзы и переходного периода падает появление мелкой глиняной пластики. Встречены кости диких и домашних животных и рыб.

Остеологический материал говорит о значительном отличии завьяловского скотоводства с преобладанием коневодства от ирменского, в котором ведущую роль играл крупный рогатый скот. Подобное преобладание в остатках костей лошади типично для «верного скотоводства. На территории Средней Оби, откуда, по всей вероятности, пришли носители керамики с крестовым штампом, лошадь являлась единственным домашним животным. Подобный характер скотоводства можно считать типичным для всех культур гамаюно-молчановской общности,

О существования земледелия говорят роговые мотыжки, предназначенные для вторичной обработки почвы, и нижняя плита зернотерки. Охота занимала большое место в экономике населения. Среди костей диких животных по количеству особей первое место занимал лось, дававший много мяса. Значительную роль в питании завьяловского населения играло рыболовство. В результате промывки грунта через сито удалось обнаружить больше количество костей крупных и мелких рыб. Характер сохранившими костных остатков позволяет считать, что рыба I, перетиралась в порошок и использовалась в виде персы, известной обитателям тайги до настоящего времени. Таким образом, в хозяйстве завьяловского населения сочетались северные таежные черты с местными лесостепными особенностями.

Значительное количество памятников переходного периода выявлено в Барнаульском или Алтайском Приобье. Это бескурганные могильники, поселения и культовые места. МП. Грязнов, первый, кто открыл здесь памятники переходного времени, отнес их к первому этапу большереченской культуры раннего железною века и датировал VII - VI вв. до н.э. В настоящее время памятники переходного периода Алтайского Приобья изучаются Л.Б. Шамшиным, который датирует их VIII - VI вв. до н.э. и относит к мыльниковской культуре (названа по поселению Мыльниково). По мнению этого исследователя, данная культура является результатом слияния корчажкинской и ирменской культур эпохи поздней бронзы и проникшего сюда в небольшом количестве северного таежного населения с крестовой орнаментацией керамики.

Первым раскопки памятников этой культуры провел М.П. Грязнов, исследовавший поселения и бескурганные могильники в урочище Ближние Елбаны к югу от г. Барнаула. Сейчас на всей территории Алтайского Приобья исследовано значительное количество погребений этого времени. Погребальный обряд в них в определенной степени перекликается с обрядом захоронения в рассмотренном выше Томском могильнике, только коллекция находок значительно беднее. Активные раскопки памятников переходного периода ведутся Алтайским государственным университетом.

В настоящее время известно более 40 памятников этого времени, среди которых поселения Ближние Елбаны-1, Мыльниково, Бобровка и др. Раскопанные жилища содержат полуземлянки площадью до 100 м: и более. Хозяйство носило комплексный характер и было аналогично завьяловскому.

Другой путь продвижения северных таежных племен шел по Иртышу. В Среднем Прииртышье открыта серия поселений, среди керамики которой встречаются сосуды с таежным крестовым штампом. Культура получила название красноозерской по одноименному поселению. В настоящее время исследовано несколько поселений у урочища Инберень. Новотроицкое поселение и др. Обнаружены небольшие подчетырехугольные полуземлянки. Судя по найденному материалу, большое место в экономике занимали охота и рыбная ловля. Хозяйство было комплексным. Стадо состояло в основном из коней, а также из крупного и мелкого рогатого скота. Было весьма развито металлургическое производство.

Среди находок красноозерской культуры хорошо представлены керамические комплексы. Встречаются сосуды с дугообразно выгнутым венчиком. В небольшом количестве встречены крестовый и мелкий струйчатый штамп, оттиски гребенчатого штампа, резной орнамент, шагающая гребенка, отступающий штамп. В керамике явно сочетаются северные таежные и ирменско-сузгунские черты, Встречены бронзовые наконечники стрел скифского и протокулайского типов. Особый интерес представляет полое внутри глиняное навершие в виде головы лошади с длинной шеей. Морда лошади раскрошилась. Длина навершия достигает 19 см. Оно сплошь покрыто подтреугольными вдавлениями, В целом навершие отличается схематизацией. Это типичное произведение искусства, характерное для северных мигрантов. Как отмечает В.И. Молодин, скульптура населения переходного периода свидетельствует о достаточной адаптации пришлого северного населения к новым условиям: появляется совершенно новая тематика - изображение лошади.

59

Выводы

Период перехода от бронзового века к железному веку характеризуется активным перемещением населения, миграциями и формированием новых историко-культурных общностей. Основной культурой Верхнего Приобья и Среднего Прииртышья являлась позднеирменская культура. Пришлое северное таежное население селилось небольшими группами в лесной полосе по берегам рек. Оно освоило скотоводство и земледелие, но значительную роль играли также рыболовство и охота. Постепенно пришлое население растворилось в местной среде, все больше заимствуя черты позднеирмвнской культуры - в Новосибирском Приобье, а на территории лесостепного Алтая - позднеирменской и корчажкинской культур. Для искусства переходного периода характерна сильная схематизация. Основным материалом, из которого выполнены дошедшие до нас произведения искусства, являлась глина.

Рекомендуемая литература

Коников Б.А. Основы археологии Западной Сибири. -Омск, 1997.

Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. М.: Наука, 1991.

МатющенкоВ.И. Древняя история Сибири.-Омск, 1999.

Молодин В.И, Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск, 1985.

Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири. -Новосибирск: Наука, 1992.

Молодин В.И., Новиков А.В,, Софейков О.В. Археологические памятники Здвинского района Новосибирской области. - Новосибирск, 2000.

Троицкая Т.Н. Завьяловская культура и ее место среди лесостепных культур Западной Сибири // Западная Сибирьв древности и средневековье. -Тюмень, 1985. -С. 54-69.

Труфанов А.Я. Культура эпохи поздней бронзы и переходного времени к железному веку лесостепного Прииртышья: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Кемерово, 1990.

Шамшин А. Б. Переходное время от эпохи бронзы к эпохе железа в Барнаульском Приобье {VIII- VI вв. дон л. (//Западносибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного веков. - Тюмень, 1989. - С. 116 - 129.